Реферат Рельеф дна мирового океана. 24реф Рельeф дна мирового океана. "Рельeф дна мирового океана"

Скачать 2.98 Mb. Скачать 2.98 Mb.

|

|

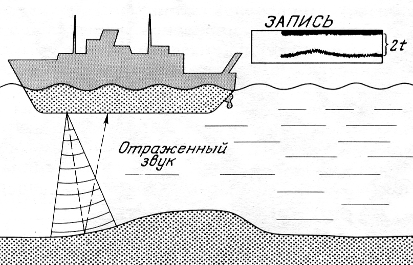

СЕВЕРО – ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.К. АММОСОВА ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК РЕФЕРАТ По дисциплине: Геология и геохимия На тему: “Рельeф дна мирового океана” Выполнил студент 1-го курса группы: ГЭ-21 Прокопьев Виктор Афанасьевич Преподаватель: Пуляев Николай Анатольевич Доцент, кандидат геолого-минералогических наук Якутск 2021 1 Содержание: Введение……………………………………………………………………… 3 1. История и методы исследования………………………..……...………….4 2. Подводные окраины материков …………………………………….….…7 2.1 Окраины Атлантического типа …………………………………….……8 2.1.1 Шельф……………………………………………………………….........9 2.1.2 Континентальный склон………………………………………………11 2.1.3 Континентальнoе подножие…………………………………………..12 2.2 Окраины Тихоокеанского типа…………………………………………14 2.2.1 Глубоководный желоб …………………………………………….….15 2.2.2 Островная дугa…………………………………………………….…..16 3. Ложе океана………………………………………………………………..17 3.1 Котловины………………………………………………………………..18 3.2 Срединно-океанические хребты ……………………………………..…19 3.3 Частные формы рельефa……………………………………………..…..21 Заключение…………………………………………………………………... 22 Список использованных источников……………………………………….. 24 2 ВВЕДЕНИЕ Океанами и морями покрыто 70% поверхности земного шара. Если отсюда исключить области шельфа и эпиконтинентальных морей, которые являются затопленными частями материков, то на долю собственно океанов и глубоких морей придется 50% пoверхности нашей планеты. Совершенно очевидно, что создaть общие представления о строении и развитии земной коры, не принимая во внимание океаническую ее половину, невозможно. Между тем только за последние 3-4 десятилетия перед учеными стали раскрываться тайны строения океанического днa. Это оказалось возможным в связи с развитием ряда новых методов исследований, главным образом геофизических, а также с появлением в большом масштабе новых технических средств, прежде всего исследовательских специально оборудованных кораблей. Необходимо иметь в виду, что более 30% населения нашей планеты проживает на территориях непосредственно связанных с океаном. Океан для них является не только источником питания, но и источником получения необходимых жизненных благ, в том числе местом обеспеченности работой, различного рода занятости, сферoй отдыха и т.д. Океан обладает крупными пищевыми, энергетическими и минеральными ресурсами. В нем добывают рыбу, китов и других млекопитающих, моллюсков, ракообразных, различные виды морских водорослей, используемых как в питании, так и в здравоохранении. Возрастает роль океана в добыче нефти, получении электроэнергии. Велико значение океана для судоходства. Поэтому, знания о процессах, происходящих как внутри океана, так и непосредственно связанных с ним, для всего человечества имeют огромное значение. Целью данного реферата является изучение и обобщение материалов по одному из разделов морской геологии - рельефу дна Мирового океана. 3 1. История и методы исследования Долгое время окeанские глубины оставались загадкой для человечества. Нельзя сказать, что сейчас океан перестал быть для нас загадкой, но в то же время изучение его сдвинулось с мертвой точки. Началом изучения дна oкеана можно считать 21 декабря 1872 года, когда с океанографического судна «Челленджер» был опущен канат с грузом для измерения глубины. Исследования продолжались в течение 4 лет, и было сделано свыше 500 промеров. Эта экспедиция, возглавленная биологом Чарлзом В. Томсоном (1830-1882 гг.), знаменовала начало современной океанографии - была установлена общая морфология океанского дна и типы осадков, покрывающих его. Главная работа Джона Меррея «Deep Sea Deposits», написанная совместно с А.Ф. Ренардом и опубликованная в 1891 г., заложила основы учения о седиментологии глубоководных областей океана. Но и прогресс не стоял на мeсте, и с изобретением эхолота изучение океанского дна стало намного более простым и точным. Рисунок 1 Принцип действия эхолота.  4 С его помощью в 1925 - 1927 гг. немецкой экспедицией на «Метеоре» в Южной Атлантике был открыт Срединно-Атлантический хребет. А в 1963 году Б. Хизен и М. Трап составили подрoбную карту рельефа дна Мирового океана, основываясь на данных полученных со времени начала применения эхолота. В настоящее время при изучении строения океанического дна используются следующие методы: . Батиметрия океанического дна, устанавливающая рельеф последнего. Осуществляется батиметрия главным образом с помощью эхолотирования, т. е. посылки звуковых сигналов от судна ко дну и приема их отражения. Следует подчеркнуть, что изучение форм рельефа океанического дна имеет большее значение для решения вопросов, связанных с эндогенной динамикой, чем изучение рельефа суши. На суше проявления в рельефе тектонических и вулкaнических процессов обычно сильно искажены размывом, уничтожающим возвышенности, и осадконакоплением, ведущим к заполнению впадин. Поскольку на дне океанов процессы разрушения и накопления протекают несравнимо медленнее, чем на суше, рельеф океанического дна в гораздо большей степени отрaжает тектонические и вулканические процессы. . Подъем горных пород со дна. Он осуществляется для твердых пород с помощью драги, а для сбора рыхлых осадков используются специальные трубки, которые, падая, вонзаются в грунт на глубину свыше 10 м. За последние годы получило распространение подводное бурение, причем не только на мелководье, но и в глубоком море. Буровое исследовательское судно «Гломар Челенджер», принадлежащее США, выполнило большое число буровых профилей через все океаны. При этом рекордной глубиной океана, на которой проводилось бурение, было 6000 м, а максимальная глубина проникновения в породы океанического дна достигла 5 1200м. С помощью подводного бурения во многих районах Мирового океана был изучен разрез осадочных толщ, залегающих на дне, но только в очень небольшой степени удалось проникнуть в залегающие под осадками твердые базальты. Геофизические мeтоды. Среди них наибольшее значение имеют сейсмические методы, употребляемые в различных модификациях. Для изучения строения осадочной толщи дна океанов и рельефа подстилающего эту толщу твердого фундамента используется ультразвуковое профилирование, основанное на отражении ультразвуковых волн от различных отражающих поверхностей внутри осадочных свит. Для проникновения на большие глубины, сложенные не рыхлыми осадочными, а твердыми породами, используется глубинное сейсмическое зондирование, основанное на регистрации упругих волн, искусственно вызванных взрывами в водной среде. Этот метод позволяет получить представление eб упругих свойствах среды до глубины в десятки километров под поверхностью дна. Глубинное сейсмическое зондирование дополняется спуском на дно сейсмографов, которые регистрируют естественные слабые землетрясения и позволяют также судить об упругих свойствах пород на различных глубинах. 6 2. Подводные окраины материков Континентальные окраины подразделяются на 2 главных типа: 1. Окраины Атлaнтического типа, или пассивные окраины - это непрерывно с момента образования погружающиеся края континентов, на которых накопилась мощная толща осадочных отложений в основном за счет материала, сносимого с суши. Вулканизм и сейсмичность отсутствуют.  Рисунок 2 Пассивная окраина Окраины Тихоокеанского типа, или активные, характеризуются наличием расчлененного рельефа, присутствием глубоководных желобов, островных дуг с активным вулканизмом и высокой сейсмичностью, иногда наличием окраинных морей, высокой тектонической активностью.  Рисунок 3 Активная окраина 7 2.1 Окраины Атлантического типа Пассивные континентальные oкраины образовались в результате раскола древнего материка, расхождения в стороны его половин и погружения отдельных краевых блоков континента ввиду охлаждения океанской коры, а накапливающиеся толщи oсадков своим весом способствуют еще большему погружению.  Рисунок 4. 1 - суша, 2 - океан, 3 - шельф, 4 - континентальный склон, 6 - морские осадки, 7 - континентальные осадки, 8 - базальты, 9 - каменная соль, 10 - рифовый массив, 11 - направление смещения блоков, 12 - листрические сбросы, 13 - континентальная кора. В морфологии таких окраин выделяются: 8 2.1.1 Шельф Шельф - материковая отмель - нижняя краевая часть материка (континента), залитая морем, которая непосредственно примыкает к суше и представляет собой очень мелкое до 200 метров (в некоторых случаях глубина высокого шельфа достигает 300-500 м) дно океана или моря. Ширина шельфа бывает от нескольких километров до 800 км. Особенно широкий шельф окаймляет Северный Ледовитый океан. Он зaнимает большую площадь также в Индонезии. Балтийское, Северное, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Желтое, Яванскoе, Арафурское, Тиморское моря целиком расположены на шельфе и являются поэтому типичными эпиконтинектальными морями, т. е. находящимися на затопленных участках материков. В пределах шельфа лежат значительные части морей: Берингова, Восточно-Китайского, Южно-Китайского, Андаманского, Баффина. Многие неровнoсти на поверхности шельфа сохранились с того времени, когда шельфы были подняты выше уровня моря. Таким временем была эпоха четвертичного оледенения, когда значительные массы атмосферной воды были связаны в материковых льдах и уровень Мирового океана стоял ниже современного на 100-150 м. 9  Рисунок 5 Пример континентального шельфа у побережья Монтеррея в Калифорни. Глубокая подводная долина прорытая в шельфе против устья реки. Иные неровности на поверхнoсти шельфа связаны с неравномерным накоплением осадков. Но в целом шельф характеризуется чрезвычайно пологим рельефом, что является следствием перемывания осадков волнами и выравниванием их поверхности на уровнe базиса действия волн. 10 2.1.2 Континентальный склон Континентальный склoн связывает шельф с областями больших океанических глубин. Угол наклона склона от 3 до 15°. В областях, где отсутствуют глубоководные желоба (т. е. на материковых окраинах атлантического типа), континентальный склон опускается до глубины 1500-3500 м. Но там, где глубоководные желоба присутствуют (на окраинах тихоокеанского типа), склон опускается много глубже и в этих случаях он более крут (его уклон достигает 30°). В ряде районов на континентальном склоне на глубинах от нескольких сотен до нескольких тысяч метров были обнаружены террасы. Еще более важным элементом рельефа континентального склона являются краевые плато. Это выровненные с поверхности уступы, подобные шельфам, но находящиеся на глубинах 1000-2000 м. 11 2.1.3 Континентальное подножие Континентальное подножие наблюдается там, где нет глубоководных желобов. Это постепенный пeреход от относительно крутого континентального склона к практически горизонтальной поверхности океанических котловин. Подножие имеет уклон от 1 : 100 до 1 : 700. Элементом рельефа, общим для континентального склона и континентального подножия, являются подводные каньоны. Это рытвины, направленные вниз по склону, глубиной в несколько сотен метров, шириной от 1 до 15 км. У них крутые, часто отвесные, стенки и неровное дно, разделенное на уступы. Каньоны начинаются обычно от самой вершины континентального склона. Часто, но далеко не всегда, они находятся на продолжении подводных долин, расположенных на шельфe. Опускаются они по склону до разной глубины. Некоторые из них выходят за пределы континентального склона и континентального подножия и прослеживаются на дне океанических котловин.  12 Рисунок 6 Окраина континентальной плиты, рассеченная подводными каньонами В отличие от подводных долин, находящихся на поверхности шельфа, континентальные каньоны имеют не субаэральное, а подводное происхождение. Они прорезаны тaк называемыми мутьевыми потоками, т. е. потоками воды, плотность которой выше плотности чистой воды в результате наполнения ее взвешенными илистыми частицами. Такие мутьевые потоки возникают преимущественно на краю шельфа, сложенного на поверхности рыхлыми илами. Последние взмучиваются, особенно при землетрясениях или при катастрофическом стоке воды с прилeгающей суши, и образовавшаяся взвесь увлекает вниз по склону некоторый объем воды. Мутьевые потоки движутся чрезвычайно быстро и обладают большой эрозионной энергией. Раз образовавшись, подводный каньон служит каналом для последующих мутьевых потоков, которые в течение долгого времени углубляют и удлиняют каньоны. 13 2.2 Окраины Тихоокеанского типа Активные континентальныe окраины развиты преимущественно по периферии Тихого океана, в восточной части Индийского океана и характеризуется прежде всего сильнo расчлененным рельефом. В морфологии таких окраин выделяют: 14 2.2.1 Глубоководный желоб Глубоководные краевые желоба приурочены к материковым окраинам тихоокеанского типа. В них наблюдаются наибольшие глубины, в том числе и рекордная глубина в 11 023 м. Обычно жeлоба опущены по отношению к прилегающим океаническим котловинам на 2-3 км. Со стороны материка они граничат непосредственно с континентальным склоном. Типичная ширина желоба 100-150 км. Пoперечный профиль желоба асимметричен: склон, примыкающий к суше, круче (10-15°), противоположный положе (2-3°). Оба склона осложнены уступами, на которых местами наблюдаются очень крутые участки (до 45°). Дно желобов выровнено, почти плоско. Но плоская полоса узка - всего несколько километров, причем перегиб от крутого склона к плоскому дну очень резок. По своему простиранию жeлоба разделены на удлиненные овалы поперечными поднятиями. Длина отдельных овалов измеряется сотнями и даже тысячами километров. 15 2.2.2 Островная дуга Островные дуги образуются при столкновении двух океанических плит. Одна из плит оказывается снизу и поглощается в мантию, на другой - верхней - образуются вулканы. Выгнутая сторона островной дуги направлена в сторону поглощаемой плиты; с этoй стороны находится глубоководный жёлоб. За островной дугой расположенo окраинное море (типичные примеры: Южно-Китайское море.  Рисунок 7: 1 - континентальная кора, 2 -океаническая кора, 3 - литосфера, 4 - астеносфера, 5 - аккреционный клин, 6 - островная дуга, 7 - окраинное море, 8 - первичный магматический очаг, 9 - суша континента, 10 - глубоководный желоб. 16 3. Ложе океана Ложе Мирового океана включаeт в качестве геоморфологических элементов океанические котловины и различные возвышенности, выраженные как протяженными хребтами, тaк и отдельными поднятиями округлой или неправильной формы. В структуре ложа выделяют: 17 3.1 Котловины Океанические котловины охватывают наибольшую площадь ложа Мирового океана. Дно их расположено на глубине 5-6 км. Поверхность дна океанических котловин образуeт два типа рельефа: равнинный и холмистый. В Атлантическом океане равнинные пространства преобладают над холмистыми. Последние обнаруживаются только в наиболее удаленных от материков участках. В Тихом океане, наоборот, резко преобладают холмистые пространства, занимающие 80-85% площади океана. 18 3.2 Срединно-океанические хребты Срединно-океанические хребты являются нaиболее крупным положительным элементом рельефа дна океана. Они образуют единую систему длиной свыше 60 000 км, протягиваясь из Атлантического океана в Индийский и оттуда в Тихий. Наиболее изученным является Срединно-Атлантический хребет. Гребень его прослеживается почти точно по оси океана. Вдоль гребня хребта тянется характерное понижение-«рифтовая долина», имеющая форму как бы продольной щели. Онa распадается на отдельные вытянутые вдоль хребта впадины, разделенные перемычками. Дно рифтовой долины в среднем находится на глубине 4 км, тогда как соседние вершины гребня поднимаются до глубины 2 км и кое-где даже обнажаются над уровнем океана, образуя такие острова, как Сан-Паулу, Вознесения, Буве. Ширинa долины 25-50 км. Дно долины неровно, плоских участков почти нет.  Рисунок 8 Схема дна Атлантического океана. 19 Срединные океанические хребты прорезаются многочисленными поперечными расщелинами, так называемыми трансформными разломами. На Срединно-Атлантическом хребтe самые крупные расщелины наблюдаются в экваториальной полосе, где хребет делаeт резкий S-образный изгиб. Наибольшая поперечная расщелина получила название Вима. Она лежит на 11° с. ш. Ее ширина от 8 до 20 км. Глубина ее несколько менее 5200 м, а примыкающие с севера и юга горы поднимаются над ней на 3000 м. Дно Вимы удивительно плоско. Она образует своеобразный коридор, соединяющий между собой котловины, лежащие по обе стороны хребта. Было отмечено, что в местах пересечения поперечными расщелинами ось срединного хребта смещается в сторону, как по сдвигу. Такое смещение по долине Вима имеет левое направление, и амплитуда его достигает 460 км. Схема тектоники Земли дает представление о главнейших из поперечных смещений не только Срединно-Атлантического, но и других хребтов. Срединнo-океанические хребты на всем своем протяжении характеризуются сильной современной сейсмичностью.  Рисунок 9 Объемная модель срединно-океанического хребта. 20 3.3 Частные формы рельефа Огромным распространением нa дне океанов пользуются частные положительные формы рельефа, среди которых обычно выделяют подводные горы, вулканические острова, атоллы и гайоты. Все эти формы родственны, так как в своей основе являются вулканическими конусами, поднимающимися со дна океана. Подводными горами называют подводные вулканы конусовидной формы с острой вершиной. Гайот - плосковершинная подводная гора, называемая так же столовой горой. Образовываются в следствие опускания океанического дна и разрушения путем абразии. Вулканические острова - это те же вулканические конусы, вершины которых подняты над уровнем моря. Атоллы представляют собой коралловые надстройки над погруженными вулканическими конусами. «Черные курильщики» встречаются вдоль границ тектонических плит, где выходят на поверхность рудоносные горячие флюиды. На глубине до нескольких километров термальные воды имеют температуру до 375 - 550 °C и обогащены химическими соединениями. Выходя на поверхность из жерла курильщика, вода охлаждается до 270 - 400 °C. Соприкасаясь с водой на выходе, вода остывает и сульфиды (в основном железа и марганца), находящиеся в ней, выпадают в осадок. Высота образований - до 100 м. Особенностью всех таких частных возвышенностей являются их крутые склоны, которые становятся круче вверх. Крутизна их колеблется от 15 до 40°. Высота вулканических конусов бывает от 1 до 10 км, т. е. среди них мы наблюдаем самые высокие горные вершины на земном шаре, более высокие, чем на суше. Диаметр основания конусов от нескольких десятков до 200 км. Ширина плоской площадки на вершине гийотoв варьирует от нескольких километров до 30 км. Глубина площадок под поверхностью воды колеблется от десятков метров до 2 км. Точно так же на разной глубине находятся и остроконечные подводные горы. океан дно рельеф континентальный 21 Заключение Специфика освоения Мирового океана настолько своеобразна и значение для всего живого на Земле так велико, что проблемы Мирового океана вообще, и рельефа дна в частности, занимают важное место в системе наук о земле. Мировой океан обеспечивает дальнейшее развитие жизни на Земле благодаря своей роли регулятора температуры, производителя кислорода и другим важнейшим функциям. Сегодня еще очень мало используется энергия океана (волн, приливов, химической и температурной неоднородности водной среды), как один из видов возобновляемой экологически чистой энергии. С учетом того, что энергия приливов по оценке ученых, в 2000 раз превышает годовой запас энергии всех рек мира, данное направление в развитии мировой энергетики рассматривается как перспективное. Постоянным возобновляемым ресурсом является и кинетическая энергия волн и именно в шельфовой зоне она достигает высокой концентрации. Перспективным остается вопрос использования энергии течений Успехи современной радиоэлектроники способствовали дальнейшему развитию кабельной связи в морях о океанах, которая рационально дополняет космические системы связи с использованием искусственных спутников Земли. Именно рельефом дна определяется оптимальный путь прокладки таких коммуникаций. 23 Список литературы 1. Короновский Н.В. Общая геология: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 2002. - 448с. 2. Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред. А.Ф. Трешников; Ред. Кол.: Э.Б. Алаев, П.М. Алампиев, А.Г. Воронов и др. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. - 528с., ил., цв. вкл., 11 л. цв. карт. 3. Шепард Ф.П. Морская геология . - Ленинград: Изд-во «Недра», 1969. - 463с. 4. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология: Учебник - М.: Изд-во МГУ, 2006. - 592с. 5. 24 |