Атлетика. Рубеж 2 Легкая атлетика. Российский государственный социальный университет Итоговый контроль по дисциплине Легкая атлетика

Скачать 58.47 Kb. Скачать 58.47 Kb.

|

Итоговый контроль по дисциплине «Легкая атлетика»

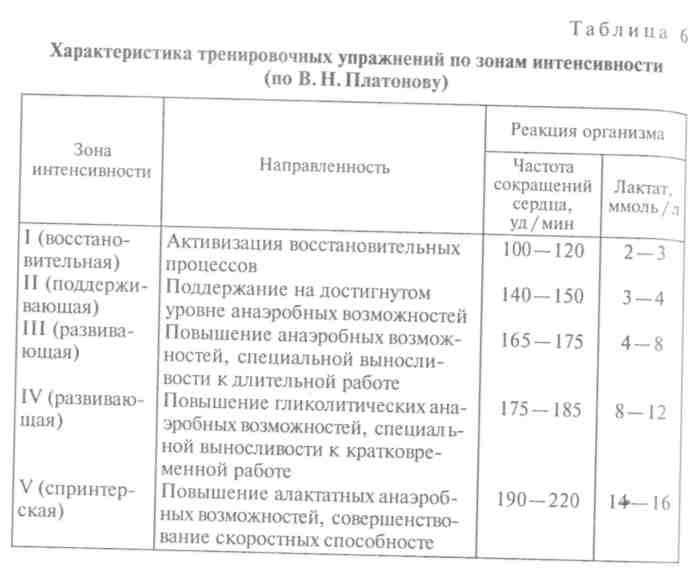

Москва 2022 Классификация тренировочных нагрузок Нагрузка в спортивной тренировке — это мера воздействия физических упражнений на организм занимающихся, определяющая степень преодолеваемых трудностей. Нагрузки делятся: по своему характеру — на тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по величине — на малые, средние, значительные (околопредельные), большие (предельные); по направленности — на способствующие развитию двигательных способностей (скоростных, силовых, координационных и т.д.) или их компонентов (общая, скоростная или силовая выносливость), совершенствующих координационную структуру движений, на компоненты психической подготовленности или тактического мастерства; по координационной сложности — на выполняемые в стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации способностей, и связанные с выполнением движений высокой координации; по психической напряженности — на более или менее напряженные действия, в зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсмена. Нагрузки могут различаться по принадлежности к тому или иному структурному образованию тренировочного процесса. В частности, следует различать нагрузки: отдельных тренировочных и соревновательных, упражнений или их комплексов; тренировочных занятий, дней, микро-, мезо, макроциклов, периодов и этапов тренировочного года. Выделяют так называемые внешнюю и внутреннюю стороны тренировочных и соревновательных нагрузок. Внешняя сторона нагрузкив наиболее общем виде может быть представлена показателями суммарного объема работы: общий объем нагрузки в часах, километрах, тоннах; число тренировочных занятий и дней; соревновательных стартов и т.д. Раскрыть эти общие характеристики внешней стороны нагрузки можно, выделяя ее частные характеристики. С этой целью определяют, например, процент интенсивной работы в общем ее объеме; соотношение работы, направленной на развитие отдельных качеств и способностей; соотношение средств общей и специальной подготовки и др. Для оценки внешней стороны нагрузки широко используют показатели ее интенсивности, к которым относятся: темп движений, скорость их выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и дистанций, величина отягощений при развитии силовых качеств, плотность выполнения упражнений в занятиях и т. п. Внутренняя сторона нагрузкихарактеризуется реакцией организма на предлагаемую нагрузку для выполнения тренировочной работы. Здесь наряду с показателями, несущими информацию о срочном эффекте нагрузки (он проявляется, изменяя состояния функциональных систем непосредственно во время занятий и сразу после них), могут использоваться данные о характере и продолжительности периода восстановления. Характеристики нагрузок с внешней и внутренней стороны тесно взаимосвязаны: увеличение объема и интенсивности тренировочной работы, ее усложнение и напряженность приводят к увеличению сдвигов в функциональном состоянии различных систем и органов, к развитию и углублению процессов утомления. Однако эта взаимосвязь проявляется в определенных пределах. Например, при одном и том же суммарном объеме работы, при одной и той же интенсивности влияние нагрузки может быть принципиально различным, так как при одних и тех же внешних характеристиках внутренняя сторона нагрузки может изменяться под влиянием самых различных причин, и прежде всего в связи с изменением функционального состояния организма. Соотношение внешних и внутренних параметров нагрузки изменяется в зависимости от уровня квалификации, подготовленности и функционального состояния легкоатлета, его индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательных и вегетативных функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной подготовленности. У спортсменов высокого класса, при более выраженной реакции на предельную нагрузку, восстановительные процессы протекают интенсивнее. По направленности воздействия нагрузки могут носить избирательный (преимущественный) и комплексный характер. Нагрузки избирательного характера связаны с преимущественным воздействием обычно на одну функциональную систему, обеспечивающую уровень проявления того или иного качества или способностей. Нагрузки комплексного характера воздействуют на две или несколько функциональных систем. Конечно, строго избирательного воздействия на отдельный орган или функциональную систему средствами спортивной тренировки обеспечить не удается. Однако планирование локально воздействующих нагрузок позволяет вызвать предельную мобилизацию одних механизмов при невысокой степени участия в работе других. Отдельные упражнения, их комплексы и программы тренировочных занятий, воздействие которых носит избирательный характер, могут вовлекать в работу и совершенствовать возможности различных функциональных систем. Например, широко принято деление нагрузок по направленности с учетом путей энергообеспечения (табл. 1). Следует различать специфические и неспецифические нагрузки.Специфичность нагрузки определяется ее соответствием главным показателям координационной структуре движений и особенностям функционирования основных систем организма, характеристикам соревновательной деятельности. Специфическая нагрузка является следствием применения соревновательных и специально-подготовительных упражнений. При определении степени специфичности упражнений нужно ориентироваться не только на внешнюю форму движений, но и на характер их координационной структуры, особенности функционирования мышц, вегетативные реакции организма на нагрузку. Таблица 1.  Степень специфичности одних и тех же нагрузок различна у спортсменов разной квалификации, поэтому при определении критериев, по которым оценивается специфичность упражнений, нужно ориентироваться на основные факторы, обеспечивающие эффективную соревновательную деятельность соответствующего уровня спортсменов и конкретного атлета. Более четкой систематизации нагрузок способствует также подразделение их на тренировочные и соревновательные. Оценивая соревновательные нагрузки, необходимо учитывать число соревнований и стартов в них. Современная соревновательная деятельность легкоатлетов высокого класса исключительно интенсивна. Например, бегуны на средние дистанции могут стартовать в течение года 50 — 60 раз, прыгуны и метатели могут выступать в 25 — 30 соревнованиях, а спринтеры — в 20 —25. К таким параметрам соревновательных нагрузок легкоатлет может подойти через многие годы систематической, последовательной, упорной и регулярной деятельности в области легкоатлетического спорта. |