Жайсанкулова У.Б. СРМП-2. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине Прикладные аспекты экологической биотехнологии (наименование дисциплины)

Скачать 48.95 Kb. Скачать 48.95 Kb.

|

|

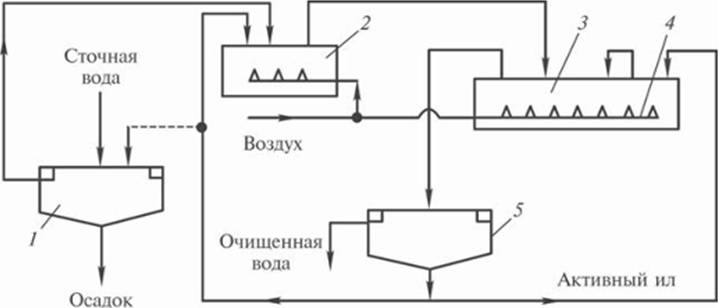

АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра «Пищевая биотехнология» Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине Прикладные аспекты экологической биотехнологии (наименование дисциплины) Аэробная очистка сточных вод (наименование темы работы) Выполнил(а): Жайсанкулова Улжан Боранбаевна 2 курса, научно-педагогическое направление Специальности/ОП: 7M05101- Биотехнология Проверил(а): Синявский Юрий Александрович Профессор, доктор биологических наук (должность, ученая степень, звание) АЛМАТЫ, 2021 Введение Биологическая аэробная очистка сточных вод осуществляется в сооружениях различных типов: аэротенках, биофильтрах, прудах. Каждое из них имеет конструктивные особенности, особенности использования, режима эксплуатации и т.д. Перед подачей на аэротенки или биофильтры сточные воды отстаивают в первичных отстойниках. Эффективность удаления взвешенных веществ в первичных отстойниках обычно не превышает 50%. Эффективность отстаивания повышают предварительной аэрацией или коагуляцией сточных вод, широко применяемыми в России и за рубежом. При очистке производственных сточных вод перед аэротенками рекомендуется предусматривать усреднительные бассейны, предохраняющие аэротенки от залповых сбросов концентрированных сточных вод и выравнивающих неравномерность подачи сточных вод на биологическую очистку. Аэробный осуществляется бактериями при наличии в воде кислорода и является основным способом биоочистки. Существует несколько видов устройств, использующих аэробный принцип. В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной плёнкой. Благодаря этой плёнке, служащей действующим началом, быстро протекают процессы биологического окисления. В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоём. В аэротенках (огромных резервуарах из железобетона) очищающим началом служит активный ил из различных микроорганизмов. Их развитию способствуют органические вещества, поступающие со сточными водами, а так же искусственно создаваемый избыток кислорода. Ферменты, выделяемые микроорганизмами, минерализуют органические загрязнения. Биологический метод даёт хорошие результаты при очистке коммунальных стоков. Он применяется и при очистке стоков предприятий целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей промышленности. Аэробное микробное сообщество представлено разными микроорганизмами, в основном бактериями, окисляющими различные органические вещества в большинстве случае независимо друг от друга, хотя окисление некоторых веществ осуществляется путем соокисления (кометаболизм). Аэробное микробное сообщество активного ила систем аэробной очистки воды представлено исключительным биоразнообразием. В последние годы с помощью новых молекулярно-биологических методов, в частности специфических рРНК проб, в активном иле показано присутствие бактерий родов Paracoccus, Caulobacter, Hyphomicrobium, Nitrobacter, Acinetobacter, и т.д. Считается что к настоящему времени идентифицировано не более 5% видов микроорганизмов, участвующих в аэробной очистке воды. Следует отметить, что многие аэробные бактерии являются факультативными анаэробными. Они могут расти в отсутствии кислорода за счет других акцепторов электрона (анаэробное дыхание) или брожения (субстратное фосфорилирование). Продуктами их жизнедеятельности являются углекислота, водород, органические кислоты и спирт. Биологическая очистка сточных вод по сути представляет интенсифицированную модель процессов, происходящих в природных водоемах при попадании в них избытка органических соединений. На повышение концентрации доступного субстрата автохтонная микробная популяция водоема отвечает увеличением своей плотности. Развиваются микроорганизмы, способные использовать субстрат в более высоких концентрациях, при этом резко понижается содержание растворенного кислорода в воде. Увеличение в воде содержания соединений азота и фосфора вызывает в водоемах массовое развитие зеленых водорослей и водных растений, что, в свою очередь, приводит к увеличению концентрации кислорода в воде. В проточных водоемах, в реках, ручьях очищению воды способствуют микробные обрастания (биопленки) на твердых поверхностях. Избыток бактерий потребляется простейшими. В иловых осадках природных водоемов осуществляется анаэробная деградация органических веществ. Важный природный фактор очистки поверхностных вод — фильтрация через почву и грунт, где микроорганизмами обрастают твердые поверхности. В условиях доступа кислорода преобладают аэробные микроорганизмы, в его отсутствие соответственно анаэробные. Таким образом, для улучшения процесса очистки необходимо улучшение снабжения кислородом и удержание высокой плотности и разнообразия микроорганизмов в системе. Простые методы очистки стоков. Окислительные пруды (лагуны) и каналы представляют собой простейшие и наиболее дешевые системы очистки бытовых сточных вод. Это аналоги гиперевтро- фицированных водоемов. Микроорганизмы находятся во взвешенном состоянии и в осадке. Снабжение кислородом осуществляется за счет диффузии и фотосинтетической активности водорослей и водных растений, поэтому водоемы должны быть неглубокими. Более эффективны системы из нескольких прудов, соединенных каналами, где происходит ступенчатая очистка, причем последний инфильтрационный пруд обычно очень мелкий, в нем идет естественная фильтрация через песок и глину в грунтовые воды. Иногда для естественного окисления загрязнений и фильтрации воды через почву и грунт используют низины (поля орошения, искусственные болота). Такая очистка может применяться в местах, где имеется слой глины, залегающий под фильтрационным слоем почвы и песка и предохраняющий грунтовые воды от загрязнения. Разновидностью окислительных прудов и каналов являются водоемы, заросшие тростником (камышом). Очищаемая вода медленно течет через камышовые плавни. Через полые стебли растений кислород поступает в ризосферу, где развивается сложное микробное сообщество, представленное взвешенными и прикрепленными к корням тростника аэробными и анаэробными микроорганизмами. Эффективность очистки зависит от температуры, наличия свободных территорий, поэтому применение окислительных прудов и полей орошения ограничено сельской местностью и районами с теплым климатом. Для стабилизации навозных стоков, деградации легкоразлагаемых органических веществ используют длительное, от 6 месяцев и более, выдерживание навоза в прудах-отстойниках или закрытых навозохранилищах. При этом в верхней части осуществляется аэробная деградация, а в нижней — анаэробная. Струйные биофильтры с прикрепленными микроорганизмами также являются простыми и дешевыми очистными сооружениями. Они представляют собой емкости или наклонные каналы, заполненные пористым материалом (щебень, керамзит и т. п.). Вода поступает сверху, медленно струится между обросшим микробной биопленкой наполнителем и собирается внизу. В формировании микробной биопленки важную роль играет выделяющая слизь Zoog/oea ramigera и близкие к ней виды. В слизистой матрице, толщина которой обычно составляет около 200 мкм, развивается сложное микробное сообщество, включающее бактерии, микроскопические грибы, простейшие, нематоды. Простейшие выполняют важную санитарную функцию, поедая бактерии, не прикрепленные к пленке, в том числе отмирающие и патогенные. Для улучшения очистки используют циркуляцию очищаемой воды в одном фильтре, иногда вода проходит через два или несколько соединенных последовательно струйных биофильтров. Открытые окислительные каналы или резервуары, в которых установлены вращающиеся диски, изготовленные из синтетических материалов и наполовину погруженные в медленно протекающую воду, также являются недорогими устройствами для очистки сточных вод. Диски обрастают микробной биопленкой, в которой, как правило, наблюдаются два слоя — наружный светлый с преобладанием аэробных микроорганизмов и внутренний темный благодаря развитию в нем анаэробных сульфатвосстанавливающих бактерий. При медленном вращении дисков оказывающаяся снаружи часть биопленки захватывает кислород. При работе в периодическом режиме подачи воды на дисковых фильтрах происходит чередование аэробных и анаэробных условий. Температурные и, следовательно, климатические ограничения для применения струйных и дисковых биофильтров весьма существенны. Сооружения применяются в теплых регионах либо устанавливаются в помещениях. Простые системы с невысокой скоростью процесса очистки, конечно, не могут решить проблем городов с большим населением и крупных промышленных предприятий, особенно в регионах с умеренным и холодным климатом, где необходимо применение гораздо более эффективных систем обработки сточных вод. Известны аэробные и анаэробные методы биохимической очистки сточных вод. Аэробный метод основан на использовании аэробных групп организмов, для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток кислорода и температура 20...40°С. При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле или биопленке. Процесс биологической очистки происходит в аэротенках, в которые подают сточную воду и активный ил (рис. 13.1).  Рис. 13.1. Схема установки для биологической очистки сточных вод: 1 - первичный отстойник; 2 - предаэратор; 3 - аэротенк; 4 - регенератор активного ила; 5 - вторичный отстойник Активный ил состоит из живых организмов и твердого субстрата. Сообщество всех живых организмов (скопления бактерий, простейшие, черви, плесневые грибы, дрожжи, актиномицеты, водоросли), населяющих ил, называют биоценозом. Активный ил - амфотерная коллоидная система, имеющая при pH 4...9 отрицательный заряд. Сухое вещество активного ила содержит 70...90% органических и 30... 10% неорганических веществ. Субстрат, составляющий до 40% активного ила, представляет собой твердую отмершую часть остатков водорослей и различных твердых остатков; к нему прикрепляются организмы активного ила. В активном иле находятся микроорганизмы различных экологических групп: аэробы и анаэробы, термофилы и мезофилы, галофилы и галофобы. Важнейшее свойство активного ила - способность к оседанию. Состояние ила характеризует иловый индекс, представляющий собой объем в миллилитрах, занимаемый 1 г ила в его естественном состоянии после отстаивания в течение 30 мин. Чем хуже оседает ил, тем более высокий иловый индекс он имеет. Ил с индексом до 120 мл/г оседает хорошо, с индексом 120... 150 мл/г - удовлетворительно, а при индексе свыше 150 мл/г - плохо. Биопленка растет на наполнителе биофильтра, имеет вид слизистых обрастаний толщиной 1...3 мм и более. Она состоит из бактерий, грибов, дрожжей и других организмов. Число микроорганизмов в биопленке меньше, чем в активном иле. В аэробных биологических системах подача воздуха (а также чистого кислорода или воздуха, обогащенного кислородом) должна обеспечивать постоянное наличие в смеси растворенного кислорода не ниже 2 мг/л. Окисление в сооружениях далеко не всегда проходит до конца, т.е. до образования СO2 и Н2O. В воде после биологической очистки могут появиться промежуточные продукты, которых не было в исходной сточной воде, иногда даже менее желательные для водоема, чем первоначальные загрязнения. Сточная жидкость, подаваемая в аэротенк, должна содержать взвешенных веществ не более 150 мг/л и нефтепродуктов не более 25 мг/л. По технологическим особенностям работы различают аэротенки без регенерации и с регенерацией активного ила, аэротенки-вытеснители, аэротенки-смесители и аэротенки-отстойники. Кислород, поступающий с воздухом в аэротенк в основном расходуется на окисление органических веществ сточной жидкости и в небольшом количестве потребляется активным илом. Расход кислорода на 1 л активного ила составляет 14-36 мг/ч. Так как ила содержится в аэротенке около 10% об., то расход кислорода на 1 л смеси сточной жидкости и ила равен 1,4-3,6 мг/л, в то время как на окисление загрязнений в 1 л сточной воды расходуется кислорода 100 мг/ч. При аэрации на 1 м3 очищенной сточной воды подача воздуха составляет несколько десятков метров кубических. Воздух должен быть подан с таким расчетом, чтобы обеспечить наибольший контакт его с водой и активным илом. Чем контакт полнее, тем эффективнее очистка. Эффективность аэрации воздухом ограничивается практически достижимой низкой концентрацией кислорода в аэрируемой смеси (1-2 мг/л). Чтобы достичь необходимого контакта газа и жидкости, нужно сильнее перемешивать сточные воды; такое активное движение разбивает хлопья ила, который затем плохо оседает. Вторичные отстойники предназначены для отделения активного ила от иловодяной смеси, выходящей из аэротенков. Отстойники бывают вертикальные, горизонтальные и радиальные. Часть активного ила (не менее 30%) должна быть возвращена из вторичного отстойника в аэротенк. Активный ил в отстойнике продолжает потреблять кислород; если кислорода будет недостаточно (менее 2 мг/л) для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов активного ила, то создадутся анаэробные условия. Очень важно уменьшить время пребывания сточных вод во вторичных отстойниках, так как свойства активного ила могут резко ухудшиться от нахождения его в анаэробных условиях — он может потерять часть своей активности. Биофильтры. В биофильтрах, как и в аэротенках, происходит очистка сточных вод от органических загрязнений при помощи микроорганизмов. В отличие от аэротенков, в биофильтрах окисление загрязнений стоков осуществляется организмами биопленки, растущей на поверхности наполнителя, и окислительная мощность биофильтров ниже мощности аэротенков. Биофильтры представляют собой сооружения круглой формы из кирпича, бетона или железобетонных колец; они заполнены фильтрующей загрузкой, на которой растет биопленка. В теле фильтра происходит распад веществ, загрязняющих сточные воды, и превращение растворенных коллоидов в плотные осадки, в дальнейшем вымываемые из тела фильтра вместе с отторгаемой биопленкой, на которой могут быть адсорбированы трудноокисляемые соединения. Биологические пруды. В биологических окислительных прудах протекают следующие процессы: распад органических загрязнений и их использование бактериями, водными растениями и животными, синтез органических веществ из неорганических соединений, накопление микроэлементов в клетках водорослей и бактерий. Пруды, или лагуны, используются для очистки малых количеств бытовых сточных вод, накапливающихся в небольших населенных пунктах, а также сточных вод производств малой и средней мощности. Этот метод более экономичен, чем очистка на дорогостоящих сооружениях (аэротенках, биофильтрах и др.). Пруды применяются также для предварительной очистки сточных вод перед аэротенками и, гораздо чаще, для доочистки их перед сбросом в водоем. Подготовку высококонцентрированных сточных вод к очистке можно осуществлять на механических или пневмомеханических флотаторах. Нефтепродукты и тонкодисперсные вещества при флотации извлекаются в виде пенного продукта. Существенным недостатком известных очистных установок нефтесодержащих сточных вод является забивание фильтров, поэтому стадию фильтрации можно заменить флотацией с использованием механических флотаторов. Нефтесодержащие сточные воды можно подвергать комплексной очистке, используя попеременно аэробный и анаэробный методы очистки. Такой способ позволяет очистить воду без применения отстойников, что уменьшает капитальные вложения и избавляет от проблемы утилизации твердых осадков. Заключение Преимуществом аэробной очистки является высокая скорость и использование веществ в низких концентрациях. Существенными недостатками, особенно при обработке концентрированных сточных вод, является высокие энергозатраты на аэрацию и проблемы, связанные с обработкой и утилизацией больших количеств избыточного ила. Аэробный процесс используется при очистке бытовых, некоторых промышленных и свиноводческих сточных вод с ХПК не выше 2000. Исключить указанные недостатки аэробных технологий может предварительная анаэробная обработка концентрированных сточных вод методом метанового сбраживания, которая не требует затрат энергии на аэрацию и более того сопряжена с образованием ценного энергоносителя – метана. Преимуществом анаэробного процесса является также относительно незначительное образование микробной биомассы. К недостаткам следует относить невозможность удаления органических загрязнений в низких концентрациях. Для глубокой очистки концентрированных сточных вод анаэробную обработку следует использовать в комбинации с последующей аэробной стадией. Выбор технологии и особенности обработки сточных вод определяется содержанием органических загрязнений в них. Список использованной литературы Васильев Г.В., Ласков Ю.М., «Водное хозяйство и очистка сточных вод предприятий текстильной промышленности». М.: Легкая индустрия, 1976. Вишаренко В.С. «Принципы управления качеством окружающей среды городов. Урбоэкопогия.» М.: Наука. 1990. Стольберг Ф.В. «Экология города» учебник. К.: Либра. 2000. Трочешников Н.С., Родионов А.И., Кельцев И.В., «Техника защиты окружающей среды» Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Химия, 1981. Юрьев Б.Т. «Очистка сточных вод малых объектов». Рига, Авотс, 1983. |