Смута. Тема 8_Смута. Смута. Правление Бориса Годунова 1598 1605 гг. Начало Смуты. Смута

Скачать 0.71 Mb. Скачать 0.71 Mb.

|

|

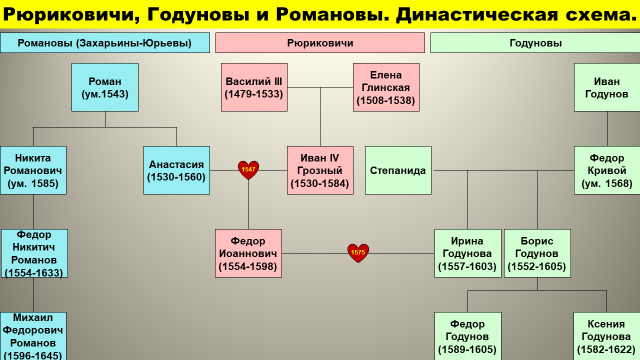

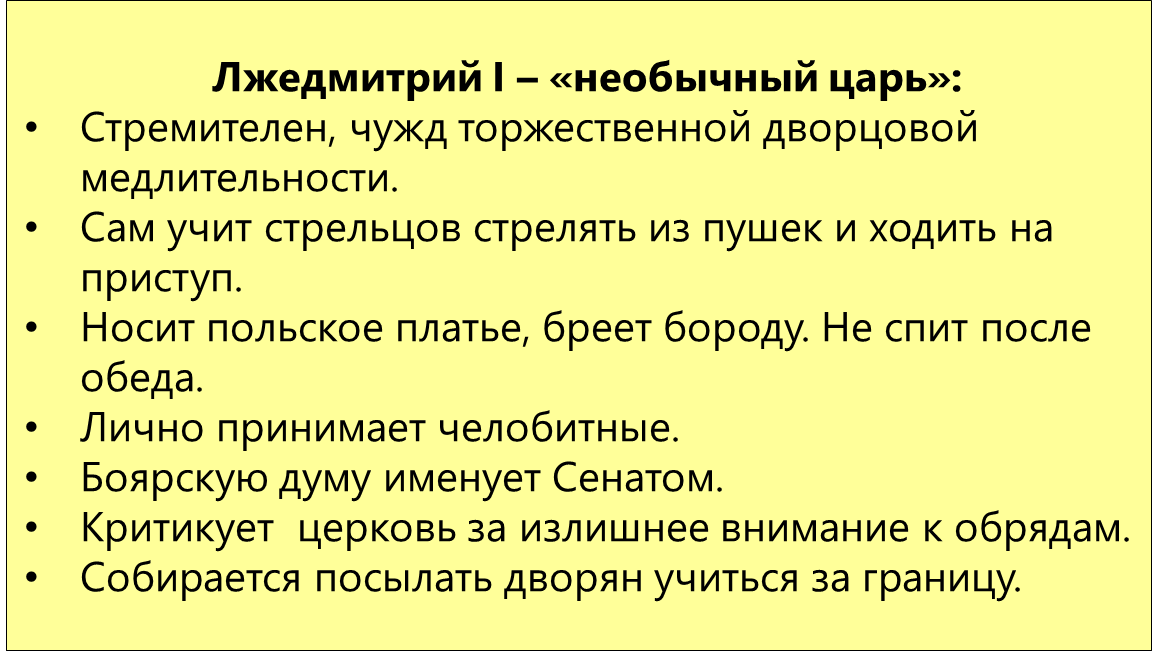

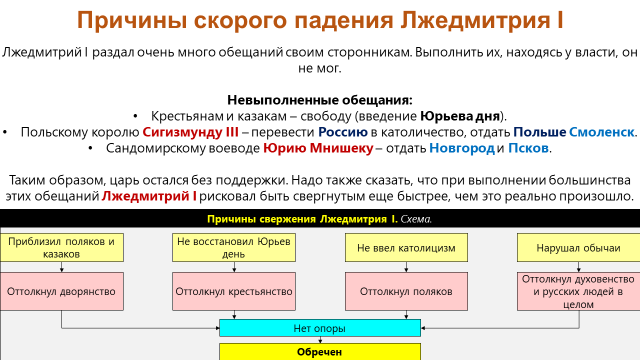

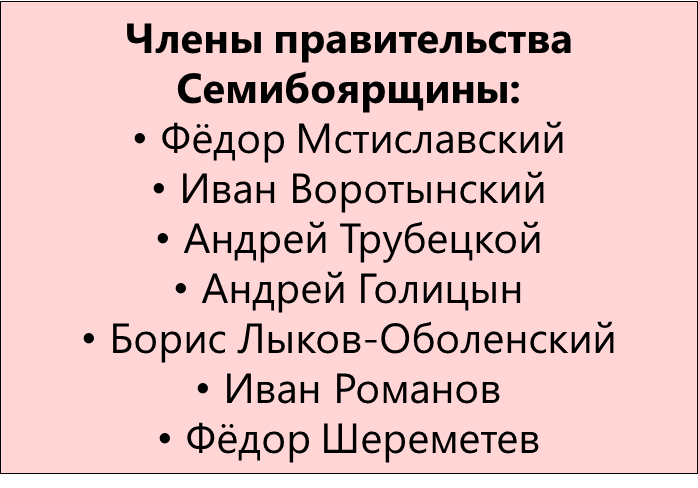

Смута. Правление Бориса Годунова 1598 – 1605 гг. Начало Смуты. Смута – эпоха социально-политического, экономического и династического кризиса, который сопровождался народными восстаниями, правлением самозванцев, ослаблением государственной власти, разорением страны и польско-шведской интервенцией. По характеру – гражданская война «все против всех». Причины Смуты: - последствия опричнины и Ливонской войны - рост социальной напряжённости как следствие процесса закрепощения крестьян - династический кризис, пресечение мужской линии правящей династии - борьба среди знатных боярских родов за власть - голод 1601 – 1603 гг., рост недовольства населения Б. Ф. Годунов являлся опекуном царя Федора до его смерти в 1598 г. После смерти царя пошли слухи о том, что он завещал престол своей жене – Ирине, которую, якобы, уговаривали стать царицей, но она отказалась и ушла в монастырь. В 1598 г., впервые в русской истории Земский собор избрал на царство Годунова (и, якобы, его несколько раз приглашали на царствие, но он отказывался). «За» Годунова: - родство с царской семьёй, - посадские люди (облегчил налоговое бремя чёрных слобод) - служилые люди (введением урочных лет усилил зависимость крестьян) - духовенство (учреждение московской патриархии) Перед ним стояли задачи - преодоления последствии опричнины в экономике, сплочения общества, повышение международного престижа страны. Б. Годунов задумал реформы, приглашал на службу иностранных специалистов, началась практика отправки русских дворян на учёбу за границу, при нем продолжалось городское строительство. Его правление характеризовалось сближением с Западом и боярскими опалами. Так, в 1600 г. произошла расправа с боярской оппозицией, например, пострижен в монахи и выслан Фёдор Никитич Романов, двоюродный брат Фёдора Иоанновича.  В 1601–1603 гг., после череды неурожаев, голод охватил страну. После опричнины у страны не хватало ресурсов для преодоления этой ситуации. Цены на хлеб выросли в 100 раз, деньги обесценились. Владельцы изгоняли холопов, которых невыгодно было содержать. Царь пошел на ряд чрезвычайных мер для борьбы с голодом: - разрешил частичный крестьянский выход (частично восстановил Юрьев день) - холопы получали свободу, если хозяева не могли их прокормить - пытался ограничить рост цен - приказал открыть царские амбары и раздать хлеб (что только ухудшило ситуацию, в Москву хлынули толпы голодных) Из документа (А. Кузьмин. Начало Смутного времени): "Отдадим должное Борису Годунову: он боролся с голодом как мог. Бедным раздавали деньги, организовывали для них платные строительные работы. Но полученные деньги мгновенно обесценивались: ведь хлеба на рынке от этого не прибавлялось. Тогда Борис распорядился раздавать бесплатно хлеб из государственных хранилищ. Он надеялся подать тем добрый пример феодалам, но житницы бояр, монастырей и даже патриарха оставались закрытыми. А тем временем к бесплатному хлебу со всех сторон в Москву и в крупные города устремились голодающие. А хлеба не хватало на всех, тем более что раздатчики сами спекулировали хлебом. Рассказывали, что некоторые богатые люди не стеснялись переодеваться в лохмотья и получать бесплатный хлеб, чтобы продать его втридорога. Люди, мечтавшие о спасении, умирали в городах прямо на улицах. Только в Москве было похоронено 127 тыс. человек, а хоронить удавалось не всех. Современник говорит, что в те годы самыми сытыми были собаки и воронье: они поедали непохороненные трупы. Пока крестьяне в городах умирали в напрасном ожидании еды, их поля оставались необработанными и незасеянными. Так закладывались основы для продолжения голода". Недовольство крестьян вылилось в восстание 1603–1604 гг. под предводительством Хлопка Косолапа, боевого холопа. Восставшие захватили Владимир, Вязьму, Волоколамск, Можайск, Ржев, Коломну. В сентябре 1603 г., когда бунтовщики подошли к Москве, Годунов пообещал простить участников восстания. Затем, воспользовавшись тем, что многие крестьяне решили разойтись по домам, и пообещав простить и освободить боевых холопов (которые после этого покинули войско), направил на повстанцев войска. В решающем сражении с повстанцами погиб воевода И. Ф. Басманов, что свидетельствует о высокой воинской организации восставших. Хлопок был схвачен и казнен. Между тем хлеб в стране был, однако прятавшие его в своих закромах бояре не спешили его продавать. Популярность Годунова резко упала, т.к. люди сочли голод божьим наказанием за выбор царя не из «природных». Годунов оказался неудачливым царем, а значит – и незаконным, не от Бога. В самом начале XVII века из России в Речь Посполитую бежал монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев, он происходил из дворянского рода, числился боевым холопом боярина Фёдора Никитича Романова, когда Романовых постигла опала, Григорий так же постригся в монахи, одно время выполнявший обязанности секретаря патриарха Иова. В РП познакомился с воеводой Юрием Мнишеком, позже был представлен польскому королю Сигизмунду III, в1603 году «открыл тайну», что является чудом спасшимся царевичем Дмитрием Иоанновичем. Он получил в истории имя Лжедмитрия I, протекторами его стали князь А. Вишневецкий и сандомирский воевода Ю. Мнишек. Польский король Сигизмунд III Ваза оказал ему поддержку в притязаниях на русский престол в обмен на обещание передать Польше Смоленск и Чернигово-Северские земли, способствовать распространению на Руси католической веры. Король разрешил шляхтичам вступать в войско Лжедмитрия I, оказывать ему помощь деньгами, но не выступил открыто на его стороне. В конце 1604 г., приняв католичество, Лжедмитрий I с небольшим отрядом поляков и казаков начал движение на Москву. Впоследствии к войску самозванца присоединялись люди самых разных сословий. Лжедмитрий I выбрал не прямой и короткий путь – через Смоленск, а длинный – через Чернигов и Северские земли, где скопилось множество недовольных Годуновым казаков, беглых крестьян, холопов – участников недавнего восстания Хлопка. 21 января 1605 г. войска Григория Отрепьева потерпели поражение при Добрыничах от царских войск, он был вынужден отступить к Путивлю, где узнал, что призыв подняться на «незаконного» царя Бориса был услышан, на его сторону перешли многие приграничные города юго-запада России, слободские казаки, служилые люди, крестьяне. Под Кромами самозванец был задержан царским войском. 13 апреля 1605 г. Борис Годунов внезапно умер. Сутки спустя состоялась церемония присяги новому царю – 16-летнему Федору Борисовичу Годунову. Федор (13 апреля - 1 июня 1605 г.) был прекрасно образован, увлекался географией (составил самостоятельно карту России), но судьба его была решена – симпатии населения были на стороне «настоящего царя», надвигавшегося в это время к Москве. В мае 1605 г. войско Годунова, взбунтовавшись, перешло на сторону самозванца. В начале лета 1605 г. дворяне Плещеев и Пушкин привезли в Москву «царскую» грамоту от Лжедмитрия I. Люди собрались на Красной площади, вызвали Василия Шуйского (он расследовал Углицкое дело в 1591 году). Шуйский испугался, заявил, что Годунов хотел убить царевича, но его спасли, а вместо него был погребен поповский сын. После этого в Москве произошло восстание против Годуновых. Федор II и его мать были убиты, а Лжедмитрий I возведен на престол в июне 1605 г. При торжественном въезде в Москву его «узнала» мать – Мария Нагая. Лжедмитрий I 1605 – 1606 гг. Причины успеха Лжедмитрия I. 1) Лжедмитрий I заручился поддержкой польского магната Юрия (Ежи) Мнишека. Это дало возможность самозванцу вторгнуться на территорию Русского царства, после чего состав его войска пополняли уже жители Русского царства. Таким образом, польские интервенты помогли Лжедмитрию I прийти к власти, и особенно эффективна их помощь была на раннем этапе восстания против Годуновых. 2) Поддержка Лжедмитрия I росла прямо пропорционально падению лояльности Годуновым. Правительство Бориса Годунова, избранного на Земском соборе 1598 г. царем, не справилось с последствиями Великого голода 1601-1603 гг. Более того, многие жители Русского государства объясняли голод мистическими причинами (как своеобразную кару за избрание незаконного царя). Таким образом, Годуновых значительная часть Русского царства к 1604-1605 гг. ненавидела, что сделало приход к власти самозванца-авантюриста возможным. 3) Война, которую Лжедмитрий I начал с Годуновыми, легла на благодатную для самозванца почву. Несмотря на поражение в битве при Добрыничах, Лжедмитрий сумел мобилизовать под свои знамена людей из низших слоев населения: недовольных своим положением холопов и крепостных крестьян. Многие из тех, кто пошел за Лжедмитрием, участвовал в восстании Хлопка, произошедшим незадолго до вторжения Отрепьева из Польши. 4) Важнейшую роль в успехе Лжедмитрия сыграла внезапная смерть царя Бориса Годунова. Дело в том, что власть перешла к его сыну Федору, находившемуся в подростковом возрасте. И если опытный политик Борис еще мог сдержать кризисную ситуацию, то у юного наследника шансов практически не было. Таким образом, к власти Лжедмитрий I (1 июня 1605 г. - 17 мая 1606 г.) пришел благодаря народному восстанию. Он щедро одарил казаков, русских дворян и польских наемников, оказавших ему поддержку. Однако холопы, посадские люди и крестьяне стали постепенно изгоняться из войска Лжедмитрия. В Ельце самозванец начал создавать базу для похода то против Турции с целью захвата Константинополя, то против Речи Посполитой, отказавшейся признать его императором. В мае 1606 г. он женился на католичке М. Мнишек, что вызвало негодование православного общества. Феодалов пугали обещания Лжедмитрия восстановить Юрьев день и хозяйское поведение польской знати в Москве. Лжедмитрий обещал полякам за поддержку Северскую и Смоленскую земли, участие России в антитурецком союзе, распространение католичества. Однако после воцарения свои обещания не выполнил. Стремясь опереться на провинциальное дворянство, он увеличил денежные и земельные оклады, конфискуя средства у монастырей, пытался реорганизовать армию, делать уступки крестьянам и холопам; южные районы России были им на 10 лет освобождены от налогов.  Не признал нового царя выдвиженец Годуновых патриарх Иов, он был низложен.  Внутренняя и внешняя политика царя-авантюриста вызывала опасения боярской верхушки, готовившей заговор, во главе которого стоял боярин Василий Иванович Шуйский. 17 мая 1606 г. бояре, при поддержке москвичей свергли Лжедмитрия I. Из документа (В. Кобрин. «Смутное время - утраченные возможности»): "Наконец в субботу 27 мая (здесь, как и в других местах, подразумевается новый стиль, хотя русские считают по старому стилю), в шесть часов утра, когда менее всего помышляли об этом, наступил роковой день, когда император Дмитрий Иванович был бесчеловечно убит и, как считают, тысяча семьсот пять поляков зверски убиты, потому что они жили далеко друг от друга. Главой заговорщиков был Василий Иванович Шуйский. Петр Федорович Басманов был убит в галерее против покоев императора и первый удар получил от Михаила Татищева, которому он незадолго до этого испросил свободу, и были убиты несколько стрелков из телохранителей. Императрица- супруга императора Дмитрия, ее отец, брат, зять и многие другие, избежавшие народной ярости, были заключены под стражу, каждый в отдельном доме. Покойного Дмитрия, мертвого и нагого, протащили мимо монастыря императрицы - его матери до площади, где Василию Шуйскому должны были отрубить голову, и положили Дмитрия на стол длиной около аршина, так что голова свешивалась с одной стороны и ноги с другой, а Петра Басманова положили под стол. Они три дня оставались зрелищем для каждого, пока глава заговора Василий Иванович Шуйский… велел зарыть Дмитрия за городом у большой дороги". По другой версии тело Лжедмитрия I сожгли и прахом выстрелили из пушки в сторону Польши. Причины свержения Лжедмитрия I. 1) Лжедмитрий I, свергая Годуновых, опирался на поддержку широких слоев населения. Крестьянству самозванец обещал возвращение Юрьева дня. Однако придя к власти, Лжедмитрий реализовать это обещание не мог, что приводило к стремительному падению поддержки со стороны широких народных масс. 2) С другой стороны, самозванца к власти привели в том числе польские силы. Юрию (Ежи) Мнишеку Лжедмитрий обещал ряд русских городов, были обещания и польскому королю Сигизмунду. Невыполнение этих договоренностей неизбежно вело к падению поддержки Лжедмитрия со стороны поляков. 3) Придя к власти, Лжедмитрий низложил патриарха Иова, вместо которого был поставлен Игнатий. Эти и другие действия самозванца привели к тому, что значительная часть высшего духовенства в критический момент его не поддержала. 4) Лжедмитрий своими действиями оттолкнул и ту часть публики, которая верила в его царское происхождение. Самозванец называл Боярскую думу Сенатом, не спал после обеда, венчание с Мариной Мнишек нарушало целый ряд устоявшихся традиций. Таким образом, к концу правления Лжедмитрия уже мало кто сомневался в его самозванстве. Правление Василия Шуйского 1606 – 1610 гг. Два дня спустя царем в ходе наспех собранного Земского собора был «выкрикнут» Василий Иванович Шуйский (1606–1610 гг.), давший крестоцеловальную запись править с Боярской думой, не налагать опал и не казнить без суда. Это была первая попытка ограничения самодержавной власти монарха. Русский царь впервые клялся править по законам, а не по собственному усмотрению. Если бы крестоцеловальная запись стала традицией, в России возникли бы первая юридическая форма ограничения монархии. Из документа (Крестоцеловальная запись царя Василия Ивановича Шуйского, 1 июня 1606 г.): "И позволил есми яз, царь и великий князь Василий Иванович всея Русии, целовати крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом з бояры своими, смерти не предати, и вотчин, и дворов, и животов у братии их, и у жен и у детей не отъимати, будет которые с ними в мысли не были, также и у гостей, и у торговых, и у черных людей, хотя которой по суду и по сыску доидет и до смертные вина, и после их у жен и у детей дворов и лавок, и животов не отъимати, будут они с ними в той вине неповинны; да и доводов ложных мне, великому государю не слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том православное христианство без вины не гибли; а кто на кого солжет, и, сыскав, того казнити, смотря по вине того: что был взвел неподелно, тем сам осудится. И на том на всем, что в сей что в сей записи написано, яз царь и великий князь Василий Иванович всея Русии, целую крест всем православным християнам, что мне, их жалуя, судити истинным праведным судом и без вины ни на кого опалы своея не класти, и недругам никому в неправде не подавати, и от всякого насильства оберегати". Новый царь приказал перевести останки царевича Дмитрия в Архангельский собор Московского кремля, при большом скоплении народа. Воцарение боярского царя началось с репрессий против сторонников Лжедмитрия. Разогнав польских сподвижников самозванца, Шуйский не предпринимал никаких мер для облегчения положения простого народа. Поползли новые слухи о чудесном спасении Дмитрия Ивановича, идёт углубление гражданской войны, начинается интервенция (вооружённое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства). Восстание И. И. Болотникова 1606 – 1607 гг. На правление Василия Шуйского (1606-1610 гг.) падает сразу несколько народных восстаний, основными участниками которых были казаки и крестьяне. В 1603 г. казаки принимали участие в восстании Хлопка, в 1604–1605 гг. поддерживали Лжедмитрия. Помимо казаков против Василия Шуйского активно выступали служилые люди южных уездов России. Иван Исаевич Болотников – холоп-послужилец (боевой холоп) князя Андрея Телятевского. Болотников был пленен крымцами, продан в гребцы на турецкую галеру, был освобожден. Добирался Болотников на родину через Германию и Польшу. В Польше встретился с очередным «Дмитрием», был направлен в Россию в качестве воеводы «царя Дмитрия». В 1606 г. в Путивле (на юге России) появились войска Ивана Болотникова. Из Путивля Болотников пошел на Москву. В волнениях участвовали 70 городов. После захвата Кром и Ельца в основном казачьи войска Болотникова подошли к Туле, где к ним присоединились дворянские полки. Дворян возглавляли Прокопий Ляпунов, Григорий Сумбулов, Григорий Шаховской и Андрей Телятевский; стрельцов - Истома Пашков. Таким образом, восстание стало всесословным, массовым, но противоречия между казаками и дворянами приведут к фатальным последствиям. 28 октября началась пятинедельная осада Москвы повстанцами. Войско Болотникова, отличавшееся социальной неоднородностью, отсутствием боевого опыта, слабым вооружением, стало лагерем в с. Коломенском. Вскоре среди восставших произошел раскол. Интересы дворян с одной стороны, крестьян и казаков – с другой, противоречили друг другу Убедившись в том, что царь Дмитрий – самозванец, а скорее – в бесперспективности восстания, дворяне Ляпунов, Сумбулов и Пашков в ноябре перешли на сторону Василия Шуйского. Воспользовавшись этой подмогой, войска Шуйского нанесли удар по лагерю Болотникова. Царские войска разгромили восставших под Москвой. После неудачной осады Москвы к Болотникову присоединился царевич Петр Федорович (Илейка Муромец, он же Илья Гончаров, он же Коровин, выдавал себя за сына царя Федора). Болотников отошел к Калуге, где нанес поражение войскам царского брата И. И. Шуйского. Движение охватывает всё Поволжье (марийцы, мордва, татары). Для мобилизации сил и подготовки нового похода на Москву Болотников отошел к хорошо укрепленной Туле. Понимая бесперспективность осады Тулы, Шуйский отдал приказ затопить город, загородив плотиной реку Упа, пообещал не проливать крови осаждённых. Восставшие сложили оружие и открыли ворота 10 октября 1607 г., поверив в обещание о царской милости. Казнено более 6 тысяч человек, Болотников был сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен в проруби. Причинами поражения восстания являлись неоднородность состава, разобщенность отдельных очагов восстания, отсутствие четких требований, единой социальной программы. Лжедмитрий II Подавив восстание Болотникова, Шуйский послал карательные отряды на южнорусские города, обвиненные в пособничестве повстанцам. Сложным положением России воспользовались Швеция и Польша в надежде захватить ее пограничные территории. Новый самозванец Лжедмитрий II (появился в районе Стародуба в 1607 г.) при поддержке польских магнатов и шляхтичей собрал уцелевших участников восстания Болотникова, отряды казаков во главе с И. Заруцким. В июне 1608 г. он обосновался в подмосковном селе Тушино, отчего позже получил прозвище «Тушинский вор». В отличие от своего предшественника Лжедмитрий II с самого начала был марионеткой польского короля. Современник писал, что поляки «царем… играху яко детищем». Тушинцы стремились установить блокаду Москвы, но не хватало сил. В сентябре 1608 г. тушинцы начали 16-месячную осаду Троице-Сергиева монастыря. Осада монастыря длилась с 3 октября 1608 г. по 22 января 1610 г. С этого времени Русское государство раскололось надвое - одна часть земель была под контролем Лжедмитрия II, другая признавала власть В. Шуйского. Фактически в России появилось два царя – Василий Шуйский и Лжедмитрий II. У каждого царя были собственные Боярские думы, патриархи (Гермоген в Москве и Филарет Романов в Тушине), армии. Некоторые боярские и дворянские семьи («тушинские перелеты») приноровились бывать при обоих дворах, получая и там, и там деньги и поместья. Тушинцы ориентировались на поддержку Речи Посполитой. По совету Сигизмунда III в лагере появилась М. Мнишек, «признавшая» Лжедмитрия II и тайно с ним обвенчавшаяся. Их успехи заставили Шуйского в феврале 1609 г. пойти на союз с враждебной Польше Швецией. Отдав шведам (вместо денег) русскую крепость Корела, царь получил военную поддержку, и при помощи шведов (командовал Якоб Делагарди) русская армия освободила ряд городов на севере страны, в 1609 г. войска Делагарди и М. Скопина-Шуйского разбили тушинцев под Тверью. Однако вступление шведских войск на территорию России стало поводом для Сигизмунда III к интервенции. Осенью 1609 г. польско-литовские войска осадили Смоленск, оборону которого возглавил воевода М. Б. Шеин, заняли ряд русских городов. Осада крепости, незадолго до этого возведенной Федором Конем, продолжалась более 20 месяцев (до июня 1611 г.). Открытое польское вторжение Сигизмунда III отозвать польские войска из Тушина. Лжедмитрий II перестал быть нужен полякам. Произошел распад тушинского лагеря. Вскоре Тушинский вор погиб под Калугой. Польские отряды продолжали Троицкую осаду. В январе 1610 г. войска Михаила Скопина-Шуйского освободили монастырь от осады. В марте 1610 г. Михаил Скопин-Шуйский торжественно вступил в Москву. В нем видели наследника Василия Шуйского. Однако вскоре молодой полководец Скопин-Шуйский неожиданно скончался. 24 июня 1610 г. войска брата царя Дмитрия Шуйского встретились с поляками в битве при Клушино. Несмотря на подавляющее численное превосходство, русские потерпели позорное поражение. Правительство Василия Шуйского было обречено. Оборонять Москву было уже практически некем. Шведы от сражений уклонялись. Причины окончательного падения авторитета Василия Шуйского и его свержения: - Рост налогов для уплаты жалованья шведам - Уклонение шведских наемников от боев - Загадочная смерть Михаила Скопина-Шуйского - Поражение войск Дмитрия Шуйского под Клушино Шуйский был насильно пострижен в монахи и отправлен в Чудов монастырь, умер в польском плену. Причины свержения царя Василия Шуйского. 1) Василий Шуйский пришел к власти путем многочисленных интриг: будучи следователем по делу царевича Дмитрия, он отказался от версии о «несчастном случае» в 1605 г. Затем, когда самозванца свергали, Шуйский вновь изменил точку зрения. Репутация Василия, тем самым, была испорчена, население ему не доверяло. Это стало важным фактором падения царя. 2) Избрание Василия Шуйского на Земском соборе также делало этого царя недостаточно легитимным в глазах населения. Мало того, что это был государь, получивший власть не по наследству, так еще и Земский собор 1606 г. был недостаточно представительным. Фактически Шуйский был царем определенной части аристократии, которая в неблагоприятных обстоятельствах от него отреклась. 3) Сразу после воцарения в государстве Василия Шуйского начались выступления низов общества. Сначала — восстание Болотникова, с которым правительство более-менее справилось. Затем — вторжение Лжедмитрия II, сформировавшего ставку в Тушино. Справиться с крестьянско-казацким движением такого масштаба было крайне сложно. 4) В 1609 г. началось открытое польское вторжение в Россию. Оно было ответом на привлечение шведских наемников для подавления Лжедмитрия II (Польша и Швеция находились в состоянии войны). Перед решающим сражением при Клушино Россия лишилась талантливого полководца Михаила Скопина (он скончался, предположительно был отравлен). Под командованием Дмитрия Шуйского русская армия потерпела сокрушительное поражение, которое фактически поставило крест на надеждах Василия Шуйского сохранить трон. Семибоярщина 1610 – 1611(1613) гг. К власти после свержения Василия Шуйского пришло коллективное правительство, представлявшее семь боярских семейств - Семибоярщина. Семибоярщина столкнулась с необходимостью прекратить войну с поляками (осада Смоленска, тем временем, продолжалась).  Семибоярщина согласилась подписать в августе 1610 г. договор с Сигизмундом III об избрании Владислава царем при условии, что тот примет православие. После этого в Москву вступили польско-литовские войска гетмана Станислава Жолкевского. Политика Семибоярщины противоречила интересам русского общества и вызывала возмущение. Семибоярщина, не имевшая реальной власти, не смогла заставить католика Владислава принять православие. Тем временем в Калуге в лагере Лжедмитрия II собирались отряды казаков, холопов, крестьян. В декабре 1610 г. самозванец погиб, вскоре М. Мнишек родила сына Ивана, прозванного «Воренком». Остатки тушинских отрядов возглавил И. Заруцкий.  С 1611 г. в России нарастали патриотические настроения, выразителем которых стал патриарх Гермоген. Он отказался признать Владислава царем и запретил москвичам присягать тому. В 1610–1611 гг. он рассылал грамоты с призывами к восстанию против интервентов. В январе 1611 г. Гермоген был арестован поляками, заключен в темницу Чудова монастыря, умер от голода в 1612 г. Реальная власть в российской столице сосредоточилась в руках наместника Сигизмунда III -Александра Гонсевского. Он вел себя как самовластный правитель: не считался с русскими обычаями, раздавал земли сторонникам поляков, отбирал вотчины и поместья у тех, кто не признавал новую власть. Устав от бесконечных междоусобиц, население России мечтало о твердой власти, способной навести в государстве порядок. В обществе все более крепла мысль о созыве всенародного ополчения. Первое ополчение январь – июль 1611 г. В сформированном в Рязани против поляков Первом ополчении объединились дворянские отряды бывших тушинцев во главе с князем Д. Т. Трубецким, дворянином П. Ляпуновым, отряд дворянина Д. Пожарского, казаки И. Заруцкого, служилые холопы, стрельцы, татары. Заняли часть Москвы, но поляки удержали Кремль и Китай-город, начали жечь Москву. Вожди ополчения создали временное правительство - «Совет всея земли». Совет всея земли — высший орган власти на всей освобожденной от интервентов территории, единый руководящий центр освободительного движения в России в начале XVII в. Однако между руководителями ополчения вскоре возникли разногласия: Ляпунов за запрет назначать казаков на должности, за возврат беглых холопов и крестьян, казаки И. Заруцкого – против. Летом 1611 г. после убийства Ляпунова на казацком круге Первое ополчение распалось. Почти одновременно с распадом ополчения полякам удалось после двухлетней осады овладеть Смоленском. Шведы оккупировали Новгород, в Пскове объявился новый самозванец Лжедмитрий III, который 4 декабря 1611 г. был там «оглашен» царем.  Второе ополчение сентябрь 1611 – октябрь 1612 г. Осенью 1611 г. по инициативе земского старосты Кузьмы Минина-Сухорука в Нижнем Новгороде во главе с военным руководителем - князем Дмитрием Михайловичем Пожарским началось формирование Второго ополчения. Первоначально ополчение формировалось на добровольные пожертвования жителей. Добровольных пожертвований на нужды ополчения уже не хватало. Для привлечения в ополчение ратных людей был объявлен принудительный сбор «пятой деньги» с торговых и промышленных людей. В марте 1612 г. ополчение выступило в поход на Москву через Кострому и Ярославль, чтобы исключить внезапное нападение. В Ярославле был создан «Совет всей земли» и правительственные учреждения - приказы. Из документа (Ж. Маржерет. Состояние Российской империи и Великого княжества Московии): "Мы очень немного знаем о Кузьме Минине до того, как он начал собирать казну на народное ополчение. Он появился на свет на Волге, в городе Балахне, неподалеку от Нижнего Новгорода. Отец Кузьмы - Мина владелец соляного промысла, дал сыну свое отчество, которое для незнатных людей служило заменой фамилии. Свое дело Мина передал старшим сыновьям, а младший Кузьма, не получив наследства, должен был сам искать пропитание. Он переехал в Нижний, купил себе двор и стал торговать мясом. Мало-помалу дело пошло на лад, и Кузьма женился на посадской жительнице Татьяне Семеновне. Сколько у него было детей - неизвестно, выжил из них только один сын Нефед. Общительность, честность, деловая хватка снискали Минину высокую репутацию среди купцов, которые избрали его посадским старостой. Это почти все, что известно о Кузьме Минине до его участия во Втором ополчении". Войска польского гетмана Ходкевича попытались прорваться к осажденной Вторым ополчением Москве с запасами продовольствия и боеприпасами. Но под давлением Второго ополчения Ходкевичу пришлось отступить к Донскому монастырю. 15 сентября полякам был передан ультиматум о сдаче, причем их обещали свободно выпустить из Москвы. Поляки ультиматум отвергли. 22 октября (в день Казанской Божьей матери) ополчение штурмом овладело Китай-городом. 26 октября 1612 г. капитулировал польский гарнизон в Кремле. Москва обрела свободу. Войска Ходкевича разбиты под Москвой. В феврале 1613 г. начал работу самый представительный за всю историю Земский собор. Участвовали даже черносошные крестьяне, что было уступкой тем кругам населения, которые оказали помощь ополчению. Собор должен был выбрать нового царя. Рассматривались две группы кандидатур: 1) Вариант с иностранным принцем. Кандидаты: польский королевич Владислав Ваза, шведский принц Карл-Филипп 2) Вариант с «боярским» царем. Кандидаты: Федор Мстиславский, Михаил Романов, князь Дмитрий Черкасский, князь Иван Голицын, князь Дмитрий Пожарский, князь Дмитрий Трубецкой, и др.  В 1613 г. Земский собор избрал («выкрикнули» казаки) царем шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова (1613–1645 гг.). Отец Михаила, ростовский митрополит Филарет, находился в польском плену. Михаил вместе с матерью – инокиней Марфой пребывал в Ипатьевском монастыре под Костромой. Польско-литовский отряд, согласно преданию, пытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного Романова, провозглашенного царем. Спасая его, костромской крестьянин Иван Сусанин завел польский отряд в непроходимое болото. Из документа (Грамота царя Михаила Федоровича): "Божиею милостию, мы великий государь, царь и великий князь Михайло Феодорович, всея Русии самодержец, по нашему царскому милосердию, а по совету и прошению матери нашей государыни великия старицы иноки Марфы Ивановны, пожаловали есмя Костромского уезда нашего села Домнина крестьянина Богдашка Собинина, за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина: как мы великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии в прошлом во 121 (1612/1613 прим. авт.) году были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его Богдашкова Ивана Сусанина в те поры литовские люди изымали и его пытали великими немерными пытками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии, были; и он Иван, ведая про нас великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас великого государя тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти". Постепенно новому правительству удалось восстановить порядок и функционирование государственного аппарата в Русском государстве, в 1615 г. разгромлены казаки, казнён Заруцкий. В 1617 г. был подписан Столбовский мир со Швецией, которая получила крепость Корелу и побережье Финского залива. Мир для России был невыгоден, но давал необходимую передышку. В течение первых шести лет правления М. Романова продолжались попытки Речи Посполитой установить свой контроль над русскими землями. Владислав, считая себя русским правителем, в 1618 г. с войском штурмовал Москву. В 1618 г. было заключено Деулинское перемирие с Речью Посполитой: Россия уступила ей смоленские и чернигово-северские земли, по условиям перемирия осуществлялся размен пленными. В 1619 г. в Россию из польского плена вернулся Филарет - отец царя Михаила Федоровича. В Москве он был возведен на патриаршество и, по сути, управлял государством до своей смерти в 1632 г. С воцарением Романовых обычно связывают окончание Смутного времени. Последствия смуты Экономические: - разорение и запустение огромной территории, особенно на западе и юго-западе России - гибель значительной части населения страны - хозяйственная разруха - потеря территорий (выход к морю, через Смоленск шли торговые пути, смоленские и черниговские земли были хорошо развиты экономически) Социально-политические: - сохранение национальной независимости - выборы царя, новая династия - ослабление боярства и усиление дворянства (дворяне стали опорой новой династии и получили возможность законодательного закрепления за ними поместных земель и живших на них крестьян. В новых условиях обозначилась тенденция эволюции сословно-представительской монархии к абсолютизму. В ходе Смуты отчетливо выявились негативные стороны боярского участия в управлении страной.) - рост роли Земского собора, как опоры власти - преодоление разрухи через дальнейшее закрепощение - снижение международного авторитета Духовные: - подъём самосознания народа - усиление влияния церкви на государство (необходимость в незыблемости православной веры и недопустимости отступления от ценностей национальной религии и идеологии) - антизападнические настроения, обострившиеся в ходе борьбы с католической Польшей и протестантской Швецией, усугубили культурную и цивилизационную замкнутость России. Историки о Смуте (для сведения): В дореволюционной историографии за началом XVII в. прочно закрепилось название «Смута», под которым понималось «общее неповиновение, раздор меж народом и властью». Однако происхождение и причины этого явления определялись по-разному. Современники событий, деятели церкви искали первопричины этих испытаний в духовной сфере, грехе гордыни, который явился искушением самовластья, соблазнившим православный народ. Согласно этой точке зрения, Смута – это кара за безбожную жизнь и одновременно мученический венец, давший народу возможность понять силу православной веры. С.М. Соловьев считал Смуту результатом падения народной нравственности и борьбы казачества как антигосударственной силы против прогрессивных государственных порядков . К.С. Аксаков рассматривал Смуту как случайное явление, затронувшее интересы влиятельных людей, которые боролись за власть после пресечения династии Рюриковичей. Н.И. Костомаров обратил внимание на социальные причины Смуты, показывая, что в ней повинны все слои русского общества, но главной причиной считал интриги папства, иезуитов и польскую интервенцию. В.О. Ключевский изучал в основном социальные аспекты Смуты. По его мнению, общество находилось в состоянии социальной неустойчивости из-за борьбы всех его слоев за лучшее для себя соотношение между обязанностями и привилегиями. С.Ф. Платонов тоже не рассматривал социальный кризис как причину и сущность Смуты. Он не считал определяющей для понимания этих явлений борьбу внутри господствующего сословия русского общества. В советской историографии термин «Смута» не использовался. Этот период определялся как социальный конфликт, центральное место в котором занимали крестьянская война под предводительством И. Болотникова и иностранная интервенция. В современной исторической литературе термин «Смута» используется достаточно широко, но в осмысление этих событий почти ничего нового, не привнесено если не считать попытку связать события начала XVII в. с идеей первого системного кризиса российского общества, по своему развитию похожего на гражданскую войну.  |