реферат. Содержание Искривление скважин и направленное бурение

Скачать 154.48 Kb. Скачать 154.48 Kb.

|

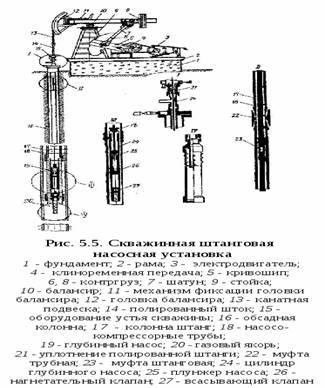

Требования по допустимой кривизне ствола скважины в интервале спуска насоса и в рабочей зоне насосной установкиВыбор необходимой интенсивности искривления ствола производится с учетом нескольких факторов. Очевидно, что при значительной интенсивности искривления, ухудшаются условия эксплуатации всего оборудования и инструмента, при спуске бурильных и обсадных колонн возможны посадки и образование желобов. Однако длина интервала искривления в этом случае сокращается, что приводит к уменьшению дополнительных затрат времени на бурение с отклонителем. При малой интенсивности искривления затраты за счет увеличения длины интервала бурения с отклонителем существенно выше. Допустимый радиус кривизны определяется с различных точек зрения. Во-первых, минимально допустимый радиус кривизны ствола рассчитывается исходя из условий проходимости всего инструмента и оборудования по скважине. При этом учитывается возможен ли спуск инструмента под действием веса, например, колонны бурильных труб. В этом случае допускается изгиб спускаемого инструмента, в частности турбобура, но, естественно, без остаточных деформаций. Если принудительный спуск невозможен (спуск на кабеле, тросе), то между инструментом и стенками скважины должен быть зазор, величина которого согласно инструкции принимается равным 1,5 - 3 мм. В общем случае достаточно точно минимальный радиус кривизны Rmin с этой точки зрения определяется по формуле: Rmin = L2 / [8. (D - d - k)] (1) где L - длина спускаемого инструмента, м; d - его диаметр, м; D - диаметр скважины или внутренний диаметр соответствующей обсадной колонны в зависимости от исходных условий расчета, м; k - необходимый зазор, м. Во-вторых, чтобы не происходило разрушение стенок скважины при спускоподъемных операциях, т.е. для исключения желобообразования, минимальный радиус искривления R должен удовлетворять следующему условию: R > P. l/ Fдоп где P - натяжение бурильной колонны при подъеме инструмента, кН; l - расстояние между замками, м; Fдоп - допустимая сила прижатия замка к стенке скважины, кН. Для условий Западной Сибири при глубинах до 1000 м Fдоп = 10 кН, а при больших глубинах Fдоп = 20-30 кН. В крепких породах Fдоп = 40-50 кН. [1] В-третьих, для нормальной эксплуатации бурильных и обсадных колонн, т.е. для того, чтобы напряжение в трубах за счет изгиба в искривленных интервалах не превышали допустимых, минимальный радиус кривизны Rmin должен быть следующим: Rmin і E. d/2 [sизг ] (2) E - модуль упругости, МПа/мм2 ; d - наружный диаметр труб, мм; [sизг ] - допустимое напряжение изгиба, МПа/мм2. Определив минимальные радиусы по формулам (1) и (2) выбирают наибольший, по которому и ведут дальнейшее проектирование. Нередко минимальный радиус кривизны оговаривается инструкциями. Так, например, до недавнего времени в Западной Сибири максимальная интенсивность искривления была ограничена величиной в 2 град/10 м, что соответствует радиусу кривизны около 285 м, затем эта величина была уменьшена до 1,5 град/10 м. Значительно ограничивается интенсивность искривления ствола в интервале установки насосного оборудования (900 - 1400 м в зависимости от глубины залегания продуктивного горизонта). Согласно инструкции она должна быть не более 3 град/100 м. Это ограничение связано с тем, что в искривленных участках существенно снижается межремонтный период (МРП) насосного оборудования, который является одним из основных показателей его работы. Методика расчета допустимой кривизны в зоне работы УЭЦН и СШНУУЭЦН Эксплуатация нефтяных скважин УЭЦН широко распространена на нефтяных промыслах Российской Федерации, и, особенно, в Западной Сибири. В этом регионе более 90 % всей добываемой нефти поднимается на поверхность земли с помощью УЭЦН. Особенно широко используются центробежные насосы при интенсификации добычи нефти. Установки ЭЦН выпускают для эксплуатации высокодебитных, обводненных, глубоких и наклонных скважин с дебитом 20-1000 м3/сут и высотой подъема жидкости 500-2000 м. В области больших подач (свыше 80 м3/сут) УЭЦН имеют самый высокий КПД среди всех механизированных способов добычи нефти. В интервале подач от 50 до 300 м3/сут КПД УЭЦН превышает 40 %, но в области небольших подач КПД УЭЦН резко падает. Также установки ЭЦН меньше подвержены влиянию кривизны ствола скважины. Влияние кривизны ствола скважины у ЭЦН сказывается в основном при спускоподъемных операциях из-за опасности повреждения кабеля и не связано (до определенной величины угла наклона скважины и темпа набора кривизны), как у ШСН, с самим процессом эксплуатации. Однако ЭЦН плохо работают в условиях коррозионно-агрессивной среды, при выносе песка, в условиях высокой температуры и высокого газового фактора. Обслуживание установок ЭЦН просто, так как на поверхности размещаются только станция управления и трансформатор, не требующие постоянного ухода. Работа установок ЭЦН достаточно легко поддается автоматизации и телеуправлению. При использовании ЭЦН возможно применение эффективных средств уменьшения отложений парафина в подъемных трубах. Применяются защитные покрытия НКТ, системы автоматической подачи специальных химических реагентов в скважину и автоматизированные установки со скребками, спускаемыми на проволоке. Монтаж наземного оборудования УЭЦН прост, так как станция управления и трансформатор не нуждаются в устройстве фундаментов. Эти два узла установки ЭЦН размещают обычно в легких будках или в шкафах. Межремонтный срок работы установок ЭЦН составляет по Западной Сибири в среднем около года. Применение новых конструктивных разработок, а также усовершенствование способов диагностики, обслуживания и ремонта позволит в ближайшие годы увеличить межремонтные сроки в 1,5--2 раза. Бесштанговые насосы содержат скважинный насос и скважинный привод насоса, непосредственно соединенные между собой. Энергия к приводу насоса подводится по кабелю (при электроприводе) или по трубопроводу (при гидро- или пневмоприводе). Благодаря отсутствию длинной механической связи между приводом и насосом, бесштанговые насосы имеют значительно большую мощность, чем штанговые. Это дает возможность поддерживать большие отборы жидкости некоторыми видами бесштанговых насосов. В Российской Федерации установками ЭЦН оснащено более 35 % всех нефтяных скважин и добывается более 65 % всей нефти. Разработка бесштанговых насосов в нашей стране началась еще в начале XX века, когда А.С. Арутюнов вместе с В.К. Долговым разработали скважинный агрегат, в котором центробежный насос приводился в действие погружным электродвигателем. Впоследствии А.С. Арутюнов создал всемирно известную фирму REDA - Русский электродвигатель Арутюнова. Промышленные образцы центробежных насосов с электроприводом были разработаны в Советском Союзе Особым конструкторским бюро по бесштанговым насосам (ОКБ БН). В настоящее время многие российские фирмы продолжают работы по созданию бесштанговых насосов новых типов и типоразмеров и следят за рациональным применением разработанных конструкций. В последние годы нефтяная промышленность получает большое количество новых видов УЭЦН, для изготовления которых чаще применяются высококачественные материалы и высокие технологии, которые ранее использовались лишь в аэрокосмических отраслях. СШНУ В основу способа эксплуатации скважин штанговыми насосами положено использование объемного насоса возвратно поступательного действия, спускаемого в скважину и приводимого в действие приводом, расположенным на поверхности. Привод и скважинный насос соединены вместе посредством механической связи. Весь этот комплекс оборудования называют скважинной штанговой насосной установкой (СШНУ). Скважинная штанговая установка состоит из привода, устьевого оборудования, колонны насосных штанг, колонны насосно-компрессорных труб, скважинного насоса и вспомогательного подземного оборудования. В отдельных случаях какой-либо из элементов может отсутствовать, тогда его функцию выполняют другие элементы СШНУ. Привод предназначен для преобразования энергии двигателя в механическую энергию колонны насосных штанг, движущихся возвратно-поступательно. Колонна насосных штанг представляет собой стержень, состоящий из отдельных штанг, соединенных друг с другом резьбовыми соединениями. Колонна насосных штанг передает механическую энергию от привода к скважинному насосу. Скважинный насос, как правило, плунжерный, преобразует механическую энергию движущихся штанг в энергию откачиваемой пластовой жидкости. Колонна насосно-компрессорных труб служит каналом для подъем откачиваемой пластовой жидкости и обеспечивает удержание на весу цилиндра скважинного насоса. Устьевое оборудование герметизирует внутреннюю полость колонны НКТ, ее соединения с нефтепромысловым коллектором, а также фиксирует верх колонны НКТ. Вспомогательное подземное оборудование устанавливается в зависимости от особенностей каждой скважины. В комплект могут входить: якорь, фиксирующий низ колонны НКТ относительно эксплуатационной колонны, газовые и песочные якоря или сепараторы для отделения из пластовой жидкости, поступающей на прием скважинного насоса, газа и песка, иногда клапаны - отсекатели пласта. В отдельных случаях колонна штанг может быть полой, и ее внутренняя полость используется в качестве канала для подъема пластовой жидкости. При этом колонна НКТ может отсутствовать, а цилиндр скважинного насоса фиксируется специальным якорем с пакером.  Рис. 1 В большинстве СШНУ (рис. 1) в качестве привода применяют балансирные станки-качалки. Балансирный станок-качалка состоит из рамы 2, установленной на массивном фундаменте 1. На раме смонтированы стойка9, на которой с помощью шарнира укреплен балансир10, имеющий на одном конце головку12, на другом -- шарнир, соединяющий его с шатуном7. Шатун соединен с кривошипом5, укрепленном на выходном валу редуктора. Входной вал редуктора посредством клиноременной передачи соединен с электродвигателем 3. Головки балансира соединены с колонной штанг с помощью канатной подвески 13. Колонна насосных штанг соединяет канатную подвеску насоса с плунжером глубинного насоса. Колонна собирается из отдельных штанг 17. Штанги имеют длину от 6 до 10 м, диаметр от 12 до 25 мм и более, соединяются друг с другом посредством муфт 23. Полированный шток14имеет поверхность, обработанную по высокому классу чистоты, иногда ею называют первой или сальниковой штангой. Колонна насосно-компрессорных труб служит для подъема пластовой жидкости на поверхность и соединяет устьевую арматуру с цилиндром глубинного насоса. Она составлена из труб 18 длиной по 8 - 12 м, диаметром 48 - 114 мм, соединенных трубными муфтами 22. В верхней части колонны установлен устьевой сальник, герметизирующий насосно-компрессорные трубы. Через сальник пропущена полированная штанга. Оборудование устья скважины имеет отвод, по которому откачиваемая жидкость направляется в промысловую сеть. Скважинный насос III представляет собой насос одностороннего действия. Он состоит из цилиндра 24, прикрепленного к колонне насосно-компрессорных труб, плунжера 25, соединенного с колонной штанг. Нагнетательный клапан26установлен на плунжере, а всасывающий27- в нижней части цилиндра. Ниже насоса при необходимости устанавливается газовый IV или песочный якорь. В них газ и песок отделяются от пластовой жидкости. Газ направляется в затрубное пространство между насосно-компрессорной 18 и обсадной колоннами 16 (на фрагментах I--IV рисунка эксплуатационная колонна не показана), а песок осаждается в корпусе якоря. При работе СШНУ энергия от электродвигателя передается через редуктор к кривошипно-шатунному механизму, преобразующему вращательное движение выходного вала редуктора через балансир в возвратно-поступательное движение колонны штанг. Связанный с колонной штанг плунжер также совершает возвратно-поступательное движение. Методика расчета допустимой кривизны в зоне работы насосного оборудования Кривизна скважины существенно влияет на надёжность работы насосного оборудования УЭЦН. В процессе бурения из-за несоблюдения технологии иногда происходит сверхнормативное искривление ствола скважин (более 2° на 10 м), что ухудшает условия работы насосного оборудования, а в некоторых случаях ограничивает глубину его возможного спуска. В наклонно-направленых скважинах за счёт изменения гидродинамических потоков, действия гравитационных сил (по сравнению с вертикальной скважиной) возникают условия, как правило, усиливающие негативные влияния ряда других факторов. К ним относятся: - коррозийные и эрозийные процессы; - парафино- и солеотложения; - повышенные механические нагрузки за счёт сил трения; - в значительной мере осложняются условия работы узлов оборудования в наклонном положении. Результаты статистического анализа опыта эксплуатации УЭЦН показывают, что влияние искривления ствола скважины в зоне подвески насоса на МРП начинает проявляться при достижении значения около 12° на 10 м, а при приближении к рубежу 1° на 10 м это влияние начинает преобладать над влиянием других параметров. Не менее важное значение имеет учёт искривления в зоне спуско-подъёмных операций (СПО). При больших (более 2° на 10 м) искривлениях ствола в интервале спуска-подъёма, в особенности при высокой скорости СПО, повышается вероятность обрыва УЭЦН или возникновения остаточных деформаций узлов установки, что сокращает МРП. Перед спуском насоса в скважину рекомендуется произвести поинтервальный (10м) расчёт параметров кривизны скважин для выполнения «опасных» участков по компьютерной программе «Трасса», разработанной ОАО «Томск НИПИнефть». При выявлении опасных участков необходимо соблюдать меры предосторожности при СПО с УЭЦН. Для определения предельно допустимой кривизны скважины рекомендуется применять шаблон - калибратор с самописцем, позволяющем регистрировать максимальные усилия при спуске по всей глубине скважины. Анализ причин их падения показывает, что наибольшее число аварий обусловлено разрушением НКТ и соединительных элементов УЭЦН. Основной причиной разрушения соединительных элементов является их ослабление при прохождении ЭЦН при спуске в скважину участков максимального искривления. При этом на часть болтов нагрузка возрастает, и они разрушаются. В этих скважинах чаще происходит падение установок на забой. При эксплуатации наклонных скважин штанговыми насосами наблюдается интенсивный износ штанг, штанговых муфт и насосно - компрессорных труб. Вследствие этого резко снижаются показатели межремонтного периода (МРП) в наклонных скважинах по сравнению с аналогичными показателями вертикальных скважин в идентичных условиях. Кроме того, возрастают эксплуатационные затраты из - за увеличения осевых нагрузок на колонну штанг в точке подвеса при их ходе вверх. В работах, выполненных в разных нефтяных районах страны, на основе анализа опыта эксплуатации штангового насосного оборудования показано, что межремонтный период их работы резко снижается с увеличением угла отклонения ствола скважины от вертикали. Например, по данным ЦНИЛ ПО "Нижневартовскнефтегаз" прослеживается существенное влияние угла наклона ствола на продолжительность МРП для скважин, оборудованных УЭЦН и СШНУ (табл. 1). Таблица 1 - Зависимость продолжительности МРП от угла наклона ствола

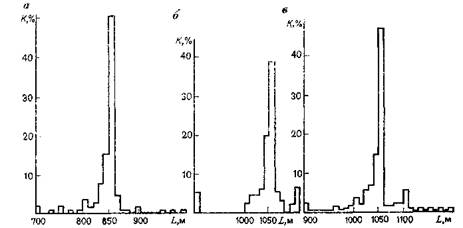

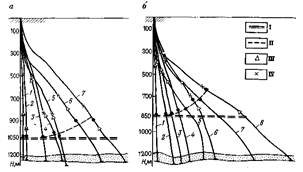

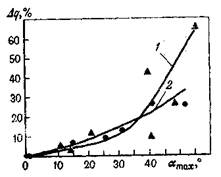

Рис. 2 - Распределение штанговых насосов НГДУ "Южарланнефть" по длине подвески: а - НСН2 - 56; б - НСВ1 - 43; в - НСН2 - 43 В то же время существует широко распространенное представление, что наклонно направленный характер профиля скважины не оказывает существенного влияния на технико-экономические показатели эксплуатации скважины механизированным способом. Более того, данные анализа опыта эксплуатации ННС, выполненного группой исследователей, показывают возможность увеличения МРП скважин, имеющих наклон ствола свыше 20°, т.е. по их данным, при угле наклона до 20° МРП снижается, затем стабилизируется и при увеличении выше 34° возрастает. Исследователи объясняют это разгруженном веса штанг и делают вывод о том, что технико - экономические показатели глубинно - насосного фонда могут быть существенно улучшены путем сокращения количества скважин с максимальным углом наклона 10 - 34°. Однако практика показывает, что необходимость поддержания МРП на достаточно высоком уровне приводит к тому, что в осложненных условиях часто устанавливают щадящий режим эксплуатации насосного оборудования. Для наклонно направленных скважин это выражается прежде всего в уменьшении глубины подвески насоса по вертикали с возрастанием угла наклона скважин, т.е. глубина подвески однотипных насосов устанавливается одинаковой по длине ствола скважины. Поэтому распределение насосов одинакового типоразмера по глубине подвески по стволу имеет ярко выраженный максимум. Так, например, в НГДУ Южарланнефть более 50% скважин, оборудованных насосами НСН2 - 56, имеет глубину подвески по длине ствола 850 м, при этом глубина подвески по вертикали колеблется в пределах от 650 до 850 м, а на скважинах, оборудованных насосами диаметром 43 мм, глубина подвески насосов по длине ствола составляет 1050 м и колеблется в пределах от 850 до 1050 м по вертикали (рис, 3). С увеличением угла наклона ствола скважины уменьшается глубина подвески насоса по вертикали. Это естественно приводит к снижению депрессии на пласт и дебита скважины.  Рис. 3 - Профили ствола и подвески насосов в скважинах: а - оборудованных насосами НСВ1 - 43; б - оборудованных насосами НСН2 - 56 (1 - 8 - номера скважин по порядку); I - рекомендуемая глубина спуска насоса; II - существующая глубина спуска насоса; III - существующий динамический уровень; IV - рекомендуемый динамический уровень На рис. 3 показаны профили ствола и подвески насосов в скважинах, оборудованных насосами НСВ1 - 43 и НСН2 - 56. Показатели добычи нефти при различных значениях угла наклона ствола приведены в табл. 2. Оценка потерь степени использования добывной возможности скважины в добыче жидкости в наклонно направленной скважине по сравнению с вертикальной произведена со следующими допущениями: продуктивность скважины не зависит от угла наклона ствола; глубина динамического уровня жидкости в скважине изменяется в строгом соответствии с изменением глубины подвески насоса. Результаты показали, что потери в добыче жидкости возрастают с увеличением угла наклона скважины (рис. 3). Предположив, что закономерность, полученная по анализируемой группе скважин, правомерна и для остальных скважин, оборудованных насосами диаметром 43 и 56 мм, имеющими глубину подвески по вертикали 1050 и 850 м соответственно, можно оценить общую потерю в жидкости. Она составляет 20% для рассматриваемого фонда. Таким образом, если даже, согласно утверждению ряда авторов, и происходит увеличение дебита скважин при наклонном вскрытии пласта, на практике возможна компенсация прироста дебита потерями в добыче или даже снижение добычи по сравнению с вертикальными скважинами при существующей практике эксплуатации штангового насосного оборудования.  Рис. 4 - Зависимость потерь в добыче нефти от максимального угла наклона ствола скважины: 1 - насосы типа НСН2 - 56 с глубиной подвески по стволу 850 м; 2 - насосы типа НСВ1 - 43 с глубиной подвески по стволу 1050 м Таблица 2 - Дебит наклонно направленных скважин, оборудованных насосами различных марок

По утверждению других авторов, увеличение продуктивности скважины незначительно при углах отклонения от вертикали до 45 - 50°. Сложившаяся практика эксплуатации, несомненно, влияет на продолжительность МРП скважин. Прежде чем перейти к анализу степени влияния такой практики на МРП ННС, остановимся на определении в первом приближении нагрузок, действующих на головку балансира. Как известно, основным фактором, определяющим надежность работы насосных штанг, являются максимальные нагрузки, возникающие при ходе колонны штанг вверх. В вертикальной скважине на головку балансира действует сила (3) где Рж - вес жидкости; Ршт - вес штанг в жидкости; Рдин - динамическая нагрузка. В наклонной скважине головка балансира испытывает нагрузку (4) где - Ршт * cosб - осевая составляющая веса штанг; Ршт * sinб*f - сила трения штанг о колонну труб. С увеличением угла наклона скважины, если длины штанговых колонн равны, осевая составляющая веса штанг убывает, а сила трения возрастает. Для удобства дальнейшего рассмотрения обозначим (5) где Кб - угловой коэффициент нагрузки, характеризующий изменение нагрузки от веса штанг в зависимости от угла наклона. Таким образом, уравнение нагрузки на головку балансира примет следующий вид: (6) Дифференцируя уравнение (5) и приравнивая его нулю, получим (7) Из уравнения (7) определим угол наклона скважин, при которых угловой коэффициент нагрузки принимает максимальные значения для каждого конкретного значения f. При изменении коэффициента трения штанговой колонны о насосные трубы в пределах от 0,16 до 0,25 происходит смещение максимума углового коэффициента нагрузки в интервале углов наклона от 9 до 14° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||