Контрольная фациальный анализ (2). Стадии формирования осадочных пород 4

Скачать 1.07 Mb. Скачать 1.07 Mb.

|

|

СОДЕРЖАНИЕ

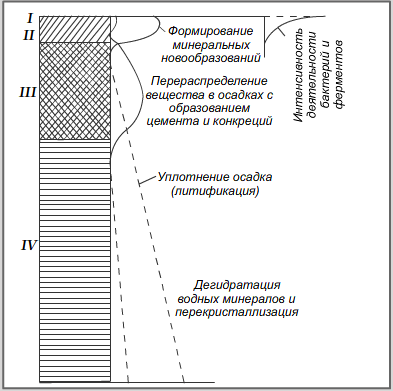

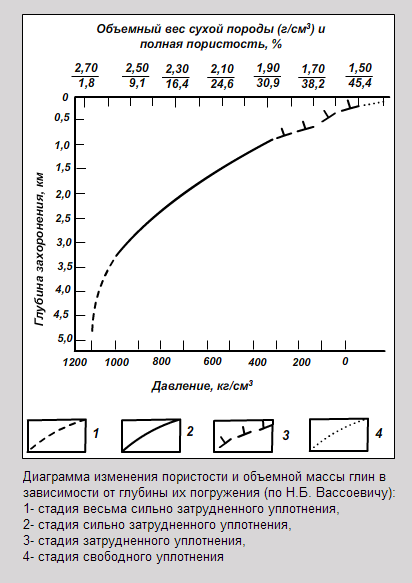

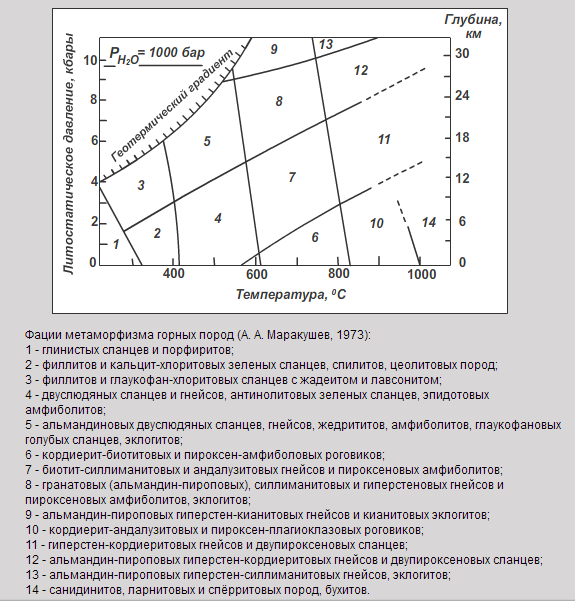

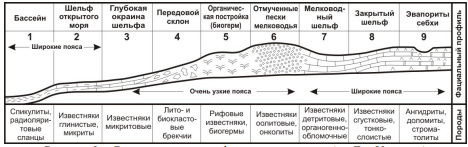

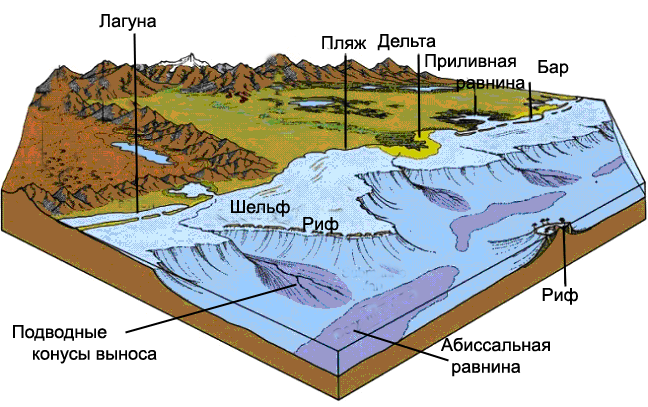

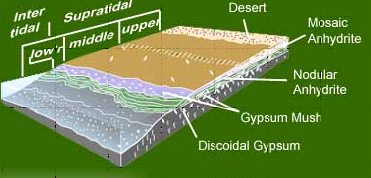

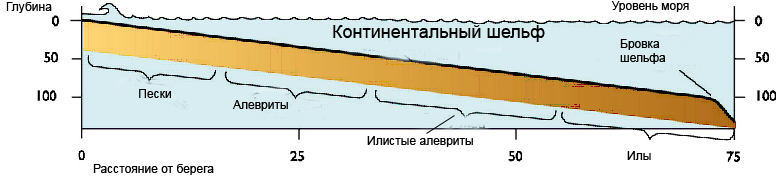

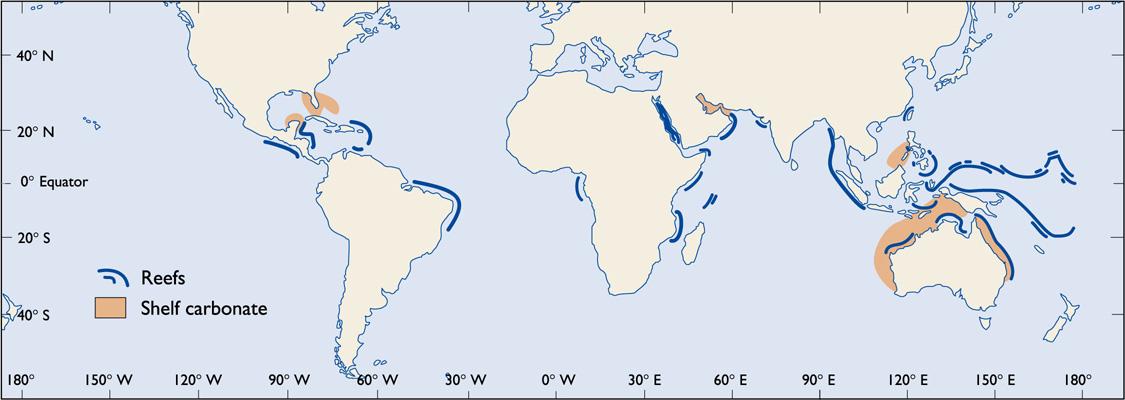

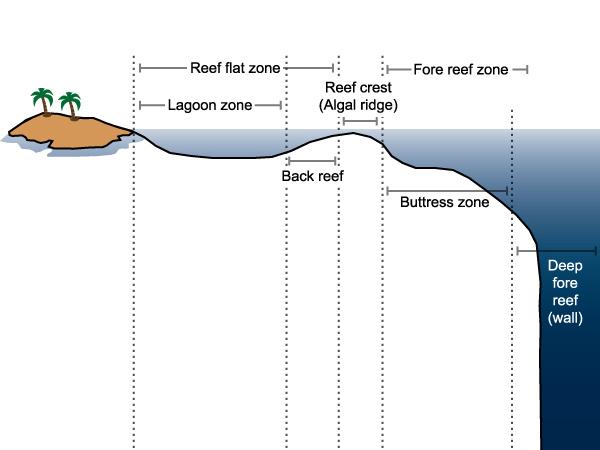

Введение Литогенез (от лито- и -генез), совокупность природных процессов образования и последующих изменений осадочных горных пород. Главные факторы литогенеза - тектонические движения и климат. Понятие о литогенезе впервые было введено в 1893-1894 И. Вальтером, который выделил в процессе образования осадочных пород 5 основных фаз: выветривание горных пород, денудация (включая перенос исходного материала осадков), отложение, диагенез и метаморфизм. В цикле литогенеза различают следующие стадии: 1) образование и мобилизация исходного вещества осадков в процессе физического и химического разрушения материнских пород и его перенос к месту захоронения - поверхностный гипергенез; 2) поступление осадков в конечные водоемы стока и окончательное осаждение - седиментогенез; 3) физико-химическое уравновешивание насыщенного водой осадка, завершающееся преобразованием его в осадочную породу - диагенез; 4) дальнейшие изменения породы по мере увеличения глубины ее захоронения под влиянием возрастающих температуры и давления, а в некоторых случаях и воздействия водных растворов и газов - катагенез (иногда эту стадию неточно называют эпигенезом); 5) последующее преобразование состава пород, особенно глинистых, при дальнейшем их погружении - метагенез, или собственно метаморфизм; чаще всего проявляется в геосинклиналях. Некоторые исследователи (советские геологи Н. М. Страхов, Н. В. Логвиненко и др.) относят к литогенезу только гипергенез, седиментогенез и диагенез, а метагенез рассматривают как самостоятельную стадию между катагенезом и метаморфизмом. 1. Стадии формирования осадочных пород Стадии и форма седименто- и литогенеза Индивидуальная история почти каждой осадочной породы весьма длительна, осадочные породы практически постоянно меняются (Григорьев, Мякишев, 1969), и в этом они также не похожи на магматические породы, которые образуются быстро, фактически мгновенно, при застывании магмы и ее кристаллизации, и потом они в течение сотен миллионов лет почти не меняются, если не попадают в зону гипергенеза. А становление осадочных пород постепенное, они проходят много стадий образования и преобразования, начиная с мобилизации вещества для будущих осадков, его перемещения к месту отложения, самого процесса седиментации, или накопления осадка, чем заканчивается надстадия седиментогенеза (Заславский, 1983; Зорин, 1979; Крюков, 1971; Наливкин, 1955-1956; Океан, 1971; Современные 1961; Степанов, 1983). После накопления осадка наступает вторая важнейшая стадия - образование из осадка породы, - которая называется чаще всего диагенезом. Образовавшаяся осадочная порода, попадая на все большие глубины с повышающимися температурой и давлением, вынуждена приспосабливаться к ним и сильно меняться, так как ее составные части и строение были сформированы в совсем иных термодинамических условиях экзосферы. Эти изменения называются катагенезом и метагенезом. Последняя стадия - преддверие полного метаморфизма. Таким образом, формирование осадочных пород проходит следующие надстадии и стадии (Тимофеев и др., 1974 и др.): I. Седиментогенез. 1. Мобилизация: выветривание и вулканизм. 2. Перенос, или миграция, вещества. 3. Накопление, или седиментация. II. Литогенез. 1. Диагенез. 2. Катагенез, или эпигенез. 3. Метагенез. Большинство пород проходит все эти стадии. Однако в истории многих пород ряд стадий выпадает либо они еще не вступили в превращения той или иной стадии. Хотя формально мобилизация вещества выделяется в истории каждого осадка и породы, но, если рассматривать по существу и в особенности по формам, ее можно не различать в образовании элювиальных пород. В самом деле, кора выветривания формируется по готовым, существующим и любым породам, вещество которых уже мобилизовано, т.е. собрано вместе за цикл прежнего породообразования, а к данному этапу мобилизация уже не имеет отношения. В истории автохтонных углей отсутствует форма мобилизации - выветривание (как и вулканизм), т.е. не выделяется стадия мобилизации в этих литологических формах. Естественно, биологические формы мобилизации (поглощение СО2 из воздуха, воды, минеральных веществ и азота из почвы) происходят, как и химические формы мобилизации, при формировании пород коры выветривания. Точно так же формируются биорифы, без выветривания и вулканизма, а мобилизация вещества совершается на более низком, биохимическом уровне. Выветривание отсутствует при образовании туфов, но здесь вещество мобилизуется вулканическим, а именно эксплозивным (взрывным) способом. В истории каких еще пород отсутствует стадия выветривания? Перенос как стадия седиментогенеза не выделяется в истории кор выветривания (хотя внутрикоровое перемещение вещества и энергии значительно, но это более низкий уровень процессов), автохтонных углей, рифов и других биогенных накоплений на месте жизни организмов. Седиментация, или накопление вещества, - центральная и обязательная стадия для каждого осадка и породы, поэтому она выделяется в истории каждой породы, хотя это накопление происходит в разных формах, а иногда выделение такой стадии в литогенетическом смысле становится в значительной мере формальным. Так, в корах выветривания накопление произошло до данного цикла седиментогенеза, и к формирующимся породам оно не имеет прямого отношения. Внутрикоровое накопление, например руд железа или алюминия, конечно, происходит, но это более глубокий, химический уровень. Перенос и накопление так тесно связаны друг с другом, что их часто трудно разделить. Например, отложенный в паводок песок в русле реки можно рассматривать как прошедший стадию накопления (и он действительно может, при счастливом повороте событий и процессов, перейти в ископаемое состояние), но можно считать, что он еще находится в стадии переноса, так как в следующий паводок он почти обязательно будет взмучен и перенесен ниже по течению. Все зависит от игры экзогенных сил и интерференции процессов. Этот пример показывает, что литология - это живая геология (Аллисон, Палмер, 1984), а ее объект - постоянно развивающийся природный организм. Иногда, согласно сказанному, можно объединить перенос и накопление в стадию седиментогенеза в узком смысле слова (s. str.). Диагенез проходят практически все породы, а осадки из этой стадии еще не вышли. Но свежие осадки нередко и не вошли в нее. Процесс литогенеза, только начавшись, может прекратиться, если эти слои будут снова подняты в зону гипергенеза и подвергнутся выветриванию. Иногда диагенез может вообще не начинаться, а отложенные осадки тотчас же вступают в стадию выветривания, как на суше (например, лёсс), так и под водой (в областях очень медленной седиментации или прекращения ее). Катагенез прошли не все породы, многие платформенные не вышли из этой стадии, независимо от их геологического возраста: кембрийские синие глины Прибалтики остаются еще пластичными, т.е. находятся на подстадии раннего катагенеза. Рифейские песчаники Прибалтики вступили в поздний катагенез. Метагенез, или метаморфизация осадочных пород, происходит лишь в геосинклинальных или подобных глубоко прогибающихся зонах при повышенном тепловом потоке, что осуществляется на платформах только в авлакогенах и рифтах. Таким образом, литогенез понимается широко (s. latum) как породообразование в целом, т.е. включает все стадии, начиная с мобилизации и кончая метагенезом; более узко, по Н.М. Страхову, как первые четыре стадии (от мобилизации до диагенеза включительно), и еще более узко, как непосредственное породообразование (s. str.), по П.П. Тимофееву и др. (1974, 1978), обнимающее три последние стадии - диагенез, катагенез и метагенез. Вероятно, можно рекомендовать первое и третье понимание. Когда надо сказать кратко о всей истории породы и о всем осадочном породообразовании, можно употребить термин "литогенез" в самом широком смысле. Действительно, коры выветривания, образующиеся в надстадию седиментогенеза, не являются осадками, их образование лучше называть также литогенезом. Седиментогенез по Н. М. Страхову (I960), характеризуется образованием осадка на поверхности Земли в результате выветривания, переноса и отложения твердых минеральных масс. Процесс поверхностного разрушения осадочных пород называют выветриванием, или гипергенезом. Следствием седиментогенеза являются рыхлые, в значительной мере обводненные осадки, в дальнейшем формирующиеся в породы. Н. М. Страхов (1960) выделяет четыре типа седиментогенеза: 1) ледовый, 2) гумидный, 3) аридный 4) эффузивно-осадочный. При ледовомтипе осадочного процесса перенос материала, являющегося продуктом механического (морозного) выветривания, осуществляется главным образом ледником. Одной из характерных черт ледового типа данной стадии осадочного процесса является отсутствие механической дифференциации, сказавшейся на образовании осадочных пород, сложенных несортированным обломочным материалом. Гумидныйтип процесса осадкообразования объединяет осадкообразование в морях и озерах гумидных зон и на их водосборных площадях. Осадочный материал частично осаждается еще на путях его переноса (делювий, аллювий, пролювий), но в основном в бассейнах седиментации - морях, озерах. Поступившие в эти водоемы вещества разносятся по всей акватории бассейна течениями, конвекционными токами и волнениями, смешиваясь с ранее поступившим материалом; наряду с механическим осаждением взвесей происходит химико-биологическое извлечение растворенных веществ, осаждающихся на дно бассейна. Характерной чертой гумидного типа седиментации, по Н. М. Страхову (1960), является неполнота осаждения поступающего в бассейн материала. Обломочный материал с течением времени выпадает в осадок, тогда как из растворенных веществ переходят в твердую фазу с последующим осаждением лишь трудно растворимые и биологически активные соединения: Fe, Mn, Al, P, CaCO3, SiO2 и соединения ряда малых элементов: V, Сг, Со, Си, частично F и др. Легко растворимые и биологически инертные соединения: NaCl, Na2SO4, CaSO4, MgCl2, MgSO4, соединения В, F (частично), Вг и другие остаются в растворе и накапливаются в нем длительное время. Все породы, связанные с гумидным типом седиментогенеза, несут на себе признаки большей или меньшей механической сортировки. В осадках делювия сортировка материала минимальна, в аллювии - возрастает, в конечных водоемах стока, особенно в прибрежной зоне, достигает максимума. Различия осадков по гранулометрическим типам связаны с рельефом бассейна седиментации; на повышенных участках дна бассейна накапливаются осадки с более крупным гранулометрическим составом, чем на пониженных. Для данного типа седиментации характерно развитие зон высоких концентраций ряда элементов: железа, марганца, алюминия, фосфора, органического углерода и др., приуроченных преимущественно к периферическим зонам морей, заливов и крупных озер. Аридный тип седиментации характерен для зон с засушливым климатом. В них наблюдается значительное ослабление миграции элементов. Моря и озера в аридной зоне осолонены; роль организмов в осадкообразовании резко небольшая; седиментация является функцией физико-химических процессов; в осадок выпадают сульфаты и хлориды натрия, калия, кальция и магния. Эффузивно-осадочный тип седиментации характерен для площадей с развитыми процессами вулканизма. Вулканическая деятельность сопровождается выносом вулканического пепла различного состава, механически раздробленных крупных и мелких обломков пород. Материал вулканических процессов образуется в условиях резко выраженной восстановительной среды. Пеплы, попадая в воды морей, озер, подвергаются сортировке и, смешиваясь с обычным терригенным материалом, осаждаясь, становятся основанием для формирования туффитов, а также в виде примеси туфового материала присутствуют в песчано-алевритовых породах. Диагенезом называют стадию преобразования осадка в породу путем постепенного его уплотнения, изменения минералогического состава и приобретения новых физико-химических свойств рисунок 1.  Рисунок 1 – Диагенез Эпигенез представляет собой процесс дальнейшего видоизменения породы при продолжающемся прогибании земной коры. Эпигенез характеризуется условиями более глубокого по сравнению с диагенезом погружения пород в область возрастающих давлений и температур. За нижнюю границу эпигенеза Н. М. Страхов принимает глубину около 3000-3500 м, которой соответствует температура, приближающаяся к 100° С, и давление около 850 am. В зоне эпигенеза происходят уплотнение осадков, их окаменение, часто перекристаллизация пород, особенно карбонатных. И. М. Страхов указывает на связь эпигенетических изменений в минералогическом составе осадочных пород с условиями образования их жидкой фазы. Уплотнение и окаменение осадков влекут за собой отжатие из них воды, которая образует горизонты подземных вод. Осолоненность этих вод, достигающая с глубиной 250-300 г/л, приводит к эпигенетическим минералогическим изменениям вмещающих их пород, в частности, к выпадению в осадок некоторых малорастворимых солей (кальцит, доломит, ангидрит), к замещению ими некоторых ранее существовавших минералов; наблюдается наложение на первичный минералогический состав пород минеральных новообразований иного фациального облика. При накоплении СО2 глубинные воды корродирующе воздействуют на составляющие механические элементы горных пород. По данным В. Д. Ломтадзе (1954), в процессе уплотнения глин наибольшие количества воды выделяются в начале сдавливания, при малых давлениях рисунок 2.  Рисунок 2 - Эпигинез Условия выжимания воды из осадков в значительной степени зависят от их минерального состава; монтмориллонитовые глины труднее отдают воду, чем гидрослюдистые и каолинитовые. Н. Б. Вассоевич (1958) называет эту стадию эпигенеза катагенезом. При длительном прогибании земной коры и большом погружении породы претерпевают стадию раннего метаморфизма, характеризующуюся разрушением первоначального минералогического состава и изменением их текстуры и структуры в связи с более высокими температурой и давлениями. На этой стадии осадочные породы превращаются в метаморфические. Стадию превращения осадочных пород, протекающую в наиболее глубоких зонах стратисферы, Н. М. Страхов называет ранним метаморфизмом (рисунок 3), при котором породы, еще не теряя облика осадочных, начинают приобретать черты метаморфических пород. Для стадии раннего метаморфизма осадочных пород характерно разрушение гипергенных минералов (гидратов железа, алюминия, марганца, глинистых минералов).  Рисунок 3 – Фации метаморфизма горных пород Типовое распределение фаций Дж. Уилсона Геологические, климатические и биологические факторы, определяющие накопление известковых осадков in situ, позволили Джеймсу Уилсону (1980) выделить девять фациальных поясов с различными условиями среды (рисунок 2). Эта идеализированная модель фаций отражает довольно выдержанную последовательность при различных тектонических условиях. Внешние пояса окружают впадины, выделяются по краям крупных карбонатных банок и вытягиваются в виде ореолов вокруг приподнятых участков. Устойчивость модели используется для определения географического распределения типов горных пород. Она стала инструментом полевого картирования, при выделении литологических подразделений для целей корреляции и при восстановлении обстановок осадконакопления. Типовая последовательность фаций устанавливается по смене типов осадков в процессе роста слабо наклоненной платформы или склона, имеющих клиновидную форму и плоскую поверхность с определенным подводным рельефом.  Рисунок 2 – Схема стандартных фациальных поясов (по Дж. Уилсону) Схема распределения фаций представляется в виде профиля поперек платформы, имеющей слабо наклонный шельф с крутым краем. Остановимся на краткой характеристике фациальных поясов. 1. Бассейновые фации – это фации некомпенсированной впадины. Воды батиальных глубин плохо освещены для того, чтобы обеспечить донное образование карбонатов, и осадконакопление зависит от количества привносимого глинистого и кремнистого материала и отмершего планктона. Могут создаваться эвксинные или застойные условия, а также условия повышенной солености. Возможно название является не совсем удачным, так как эвксинные обстановки могут возникать и внутри шельфа, подобно верхнедевонским доманикоидным фациям, широко распространенным во всем мире. 2. Открыто шельфовые фации – глубины достигают десятков и первых сотен метров – от сублиторальной до неритовой зон. Благодаря течениям – хорошая циркуляция, воды насыщены кислородом и имеют нормальную морскую соленость. Благоприятные обстановки для развития и расцвета разнообразных организмов. 14 Донные осадки лежат ниже нормального базиса действия волн, но штормы периодически затрагивают их. 3. Фации глубокой окраины шельфа - сформированы на самом краю карбонатообразующего шельфа за счет пелагических организмов и тонкого скелетного материала, принесенного с соседних мелководных участков шельфа. По облику отложения напоминают бассейновые, но менее глинисты и слои более мощны. Глубины неритовой зоны, но могут быть меньше, в зависимости от общих глубин самого шельфа. Осадки формируются ниже базиса действия волн и насыщены кислородом. 4. Фации передового склона карбонатной платформы или осыпной шлейф – формируются на склоне выше нижней границы насыщения кислородом вод и выше или ниже базиса действия волн. Материал представлен обломками, отложившимися на склоне крутизной до 300 , осадки подвижны, размер обломочных частиц заметно варьирует. Слоистость характеризуется наличием оползневых текстур, раздувов, клиновидных передовых пластов и крупных глыб 5. Органогенный риф края платформы – экологические особенности варьируют в зависимости от энергии волн, крутизны склона, биологической продуктивности, степени развитости каркаса, процессов связывания элементов постройки и улавливания мелкозернистого материала между элементами каркаса. Характерна раннеморская цементация в виде инкрустаций. Различаются три типа профилей через органогенный постройки окраины шельфа. Тип I –склон, усеянный микробиальными или иловыми холмами, строящие каркас организмы встречаются изолированно или образуют панцирь; они растут лишь до базиса действия волн и ограничивают накопление обломочного материала. Тип II – скопление карбонатного материала и органогенных обломков на склоне – скелетные купола или бугры. Тип III - каркасные барьерные рифы, подобные современным водорослево-коралловым сообществам с прикрепленными формами организмов, пересекающих при росте базис действия волн и достигающих зоны прибоя. Классическими примерами могут быть современный Барьерный риф Австралии, верхнедевонские рифы Каннингского бассейна на северо-западе Австралии и верхнесилурийско-нижнедевонские рифы западного склона Урала. 6. Фации волновых песков края платформы – фации формируют отмели, пляжи, пояса приливных баров и острова-дюны. Глубины колеблются от 5-10 м до 0 м. Воды сильно насыщены кислородом, но не благоприятны для жизни морских организмов из-за сильно подвижного субстрата. 7. Мелководные платформенные фации – фации проливов, открытых лагун и заливов, расположенных ближе к берегу. Глубины обычно максимум несколько десятков метров. Соленость может быть различна. Циркуляция вод умеренная. Эти фации могут быть прослежены от окраины карбонатной платформы при отсутствии на бровке шельфа каких-либо барьеров - рифов и отмелей. 8. Фации ограниченной циркуляции – включают главным образом тонкие осадки весьма мелководных бассейнов и лагун, отгороженных от океанического бассейна барьером на окраине шельфа; более грубые осадки встречаются в приливных каналах и на редких пляжах. Развит весь комплекс отложений приливной зоны. Условия исключительно разнообразны и неблагоприятны для организмов. Воды пресные, 15 соленые и сильносоленые. Встречаются осушающиеся участки. Восстановительные и окислительные условия, морская и болотная растительность. Существенной частью осадков может быть принесенный ветром материал. Диагенетические изменения осадков сильно выражены. 9. Платформенные эвапоритовые фации (себха) – формируются выше зоны приливов и в отгороженных от моря водоемах в областях с засушливым климатом – участки себхи, соленых маршей. Климат жаркий и засушливый в отдельные сезоны. При испарении морской воды образуются как осадочный, так и диагенетический гипс и ангидрит. Фациальная картина, представленная на профиле, определяется комбинацией характера склона, геологического возраста, энергии волн и климата и изменяется с изменением этих факторов. На нее влияет также привнос терригенного материала. Поэтому очевидно, что в конкретных случаях профиль не включает все девять фациальных поясов. Ясно, например, что наличие поясов 1 и 2 зависит от того, воздымается ли карбонатная банка или склон из глубоководной застойной впадины или они расположены в шельфовом море с открытой циркуляцией. Аналогично наличие поясов 3 и 4 определяется крутизной склона, глубинами, на который он погружается, и величиной волновой энергии у его верхнего края. Органогенный риф может чередоваться вдоль простирания фациального пояса с известковыми песками отмелей. А может быть так, что в пределах хорошо развитых обширных рифовых плато известковые пески формируют пляжевые отмели. Если за барьером существует достаточно глубокая лагуна, то в условиях постоянно умеренного или тропического климата в ней может быть хорошая циркуляция и характерные для изолированных участков моря или образуются эвапориты. Приведенная схема распределения фаций не является единственной, но она как бы обобщила наиболее типичные обстановки формирования карбонатных осадков в пределах хорошо выраженных шельфов. Характеристика областей и зон прибрежно-морских отложений Приконтинентальные фации В приконтинентальной области наблюдаются различия фациальных рядов пассивных и активных континентальных окраин. Идеальный фациальный профиль континентальных окраин пассивного (атлантического) типа включает прибрежно-морские фации, фации шельфа, уступа континентального склона, континентального подножья и абиссальных равнин. Фациальные условия активных континентальных окраин (тихоокеанского) типа сложнее. По сравнению с окраинами пассивного типа их фациальный профиль осложняется такими морфологическими структурами, как окраинное котловинное море, островная дуга и глубоководный желоб (островодужный подтип) или – континентальный склон горно-складчатого сооружения и глубоководный желоб (андийский подтип). Прибрежно-морские фации (рисунок 5). В самой верхней части приконтинентальной области накапливаются прибрежно-морские отложения. Некоторые исследователи относят их к группе фаций, переходных от континентальных к морским, мы рассматриваем их в составе морских.  Рисунок 5 - Прибрежно-морские фации. К прибрежно-морским относят осадки, образующиеся в супралиторали, в приливно-отливной (литоральной) зоне и в прилегающих частях сублиторали, где интенсивно сказывается деятельность прибрежных волнений, прибоя. Ширина этой зоны от нескольких метров до 10–25 км. Отложения ее чрезвычайно изменчивы и зависят прежде всего от рельефа берегов и изрезанности береговой линии. Берега могут быть крутыми и пологими, абразионными и аккумулятивными, поэтому здесь накапливаются очень пестрые осадки – от грубозернистых (прибрежные галечники, пески) до илистых. А. Абразионные берега (рис.6) (крутые, обрывистые – клиф, пологие – бенч) в ископаемом состоянии сохраняются редко и представляют твердые поверхности со следами сверлильщиков и остатками прирастающих организмов.  Рисунок 6 - Абразионные берега  Рисунок 7 - Аккумулятивные берега Прибрежно-морские отложения у обрывистого скального берега – клифа (литораль во время отлива). Наиболее типичное прибрежное аккумулятивное образование (рис. 7) – пляж, который образуется в результате переработки прибоем обломочного материала. В зависимости от крутизны берега пляж сложен галькой, гравием или песком. Отложения пляжа характеризуются хорошей сортировкой, окатанностью и косослоистыми текстурами. Органические остатки встречаются в виде обломков морских раковин и фрагментов наземной растительности и позвоночных(рис.8).  Рисунок 8 - Галечные отложения пляжа. Одна из их разновидностей аккумулятивных берегов – ватты (рис. 9). Они развиваются вдоль суши с пологим выровненным рельефом при значительной амплитуде приливно-отливных течений. Ширина ваттов составляет от 8 до 25 км. Ватты. Северное море, Германия.  Рисунок 9 - Ватты Из-за периодических осушений для этой зоны характерно смешение признаков наземного и морского режимов, периодическое влияние атмосферы, обилие света, высокая подвижность вод, резкие колебания температуры и солености. Органический мир этой зоны весьма своеобразен и состоит из комплекса морских и наземных организмов, приспособленных к таким изменчивым условиям. Здесь накапливаются плохо отсортированные и сильно биотурбирванные пески, алевриты, глины с неправильной волнистой, линзовидной и косой слоистостью. При этом в наиболее удаленной от моря части приливно-отливных равнин, которой достигают только самые высокие приливы, формируется полоса заболоченных озер (маршей), где илистые осадки чередуются с прослоями торфа. Ниже (в пределах покрываемой приливами области) располагается полоса илистых осадков, часто с водорослевыми покровами(рис.10) (область низкой энергии приливов). Еще ниже – зона песчаных осадков, активно перерабатываемых приливами и ораганизмами-биотурбаторами.  Рисунок 10 - Отложения соленых маршей. Северное море, Германия. В гумидных условиях тропической и субтропической областкй в приливно-отливных зонах широко распространены карбонатные осадки, из которых формируются известняки (микритовые, детритовые, биоморфные, сгустковые, оолитовые, обломочные) с обычными для приливно-отливной зоны текстурами. В субаэральной обстановке такие осадки быстро литифцируются. В этой зоне также широко развиты водорослевые покровы, с которыми часто связано образование известняков со своеобразной структурой. Она возникает при литификации осадков, в которых сохранились пузырьки газа, образованные при разложении органического вещества. На месте пузырьков остаются полости, заполненные кристаллическим кальцитом. Такая структура получила название глазковой или структуры «птичьего глаза»(рис.11)  Рисунок 11 - Известняки со структурой «птичий глаз» В аридных зонах вдоль сухих пустынных побережий в надприливной полосе может образовываться так называемая себха – прибрежная равнина, заливаемая морем только при наиболее высоких приливах и штормах. Осадки здесь состоят из песка, алеврита и глины, покрытых сульфатно-солевой коркой. Сульфаты и соль образуются при испарении морской воды.  Рисунок 12 - Себха Схема прибрежно-морских осадков в аридной зоне(рис.12) (зона себхи обозначена коричневым цветом, над ней – пустынная зона) В целом для аридных условий тропиков и субтропиков характерно образование водорослевых известняков, строматолитов, доломитов с прослоями эвапоритов. Фации неритовой области. По мере удаления от прибрежной зоны в сторону моря осадки становятся более тонкими, в них появляется больше организмов, приспособившихся к жизни в обстановке интенсивного волнения.  Рисунок 13 - Распределение разных типов осадков на шельфе Распределение разных типов осадков на шельфе (рис. 13) (показано уменьшение крупности частиц с глубиной – пески сменяются алевритами и илами)) На пассивной континентальной окраине на шельфах (т. е. в неритовой области) сосредоточены основные зоны концентрации и седиментации осадочного материала. Здесь выделяются две зоны – мелководная и относительно глубоководная. Фации мелководного шельфа. В мелководной (с глубинами до 50–70 м) волнения распространяются практически до дна, в связи с чем осадки взмучиваются, сортируются, насыщаются кислородом. Эта зона может периодически подвергаться осушению и размыву при понижении уровня моря. Для нее характерно богатство растительного и животного мира, особенно бентосных организмов. Наиболее распространенными осадками мелководной зоны являются мелкообломочные – пески и крупнозернистые алевролиты. На шельфах тропической и субтропичаской (рис. 14) областей развиты также карбонатные породы – известняки и доломиты. Преобладают биокластические (детритовые) и оолитовые известняки.  Рисунок 14 - Современные карбонатные шельфы и зоны рифообразования Текстуры мелководных отложений гоизонтально- и волнистослоистые, реже – косослоистые, биогенные. На поверхностях наслоения обычны знаки ряби и следы перерывов. В результате интенсивного перемещения донных осадков образуются разнообразные формы аккумулятивного рельефа. В понижениях рельефа на шельфе (в так называемых иловых впадинах) откладываются глинистые отложения, которые часто образуются в условиях недостатка кислорода и сероводородного заражения. Особую группу мелководных образований представляют органогенные постройки и рифы. Они возникают при интенсивном локальном развитии нарастающих друг на друга теплолюбивых каркасных и цементирующих организмов (кораллов, известьвыделяющих колониальных водорослей и др.), создающих прочную структуру (каркас). В результате такого нарастания возникают обособленные массивные первично твердые карбонатные тела. Для них характерен свой биоценоз и особый комплекс осадков, отличающийся по составу от прилежащих. Если скорость образования постройки была близка к скорости накопления окружающих осадков, то в геологическом разрезе она имеет форму пласта или линзы (биостром). Если скорость нарастания организмов больше скорости накопления окружающих синхронных осадков, то в рельефе дна образуется холм. В геологическом разрезе такая постройка имеет форму выпуклой линзы или холма(рис. 15) (биогерм). Биогерм и биостром относятся к простым органогенным постройкам. К сложно-дифференцированным органогенно-аккумулятивным постройкам относятся рифы или рифовые системы.  Рисунок 15 - Биогерм Заключение В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что с литогенезом как процессом осадочного породообразования связано формирование очень многих самых различных полезных ископаемых, в том числе углей ископаемых, нефти, природных горючих газов, железных и марганцевых руд, бокситов, фосфоритов, россыпей и мн. др. Морские отложения - осадочные образования на дне современных и древних геологических морей и океанов. Их доля в общей массе статисферы (осадочной оболочки) Земли составляет 75-90 %. В геологии моря называются морскими грунтами. В составе морских отложений присутствуют: обломочные частицы породы, вынесенные реками; осадки, выделенные из морской воды организмами (биогенные вещества): микроскопические известковые или кремнистые раковины зоопланктона, моллюсков, скелетные части прочих морских обитателей; органические растительные осадки и продукты разложения мягких тканей животных; химические вещества, осажденные из морской воды в виде кристаллов и коллоидных сгустков, наряду с сорбированными ими элементами; следы метеоритной пыли, вулканический пепел и т.д. Исходя из состава отложений их подразделяют на глинистые илы, известково-глинистые илы, кремнисто-глинистые илы, вулканические илы. Составом морских отложений управляют три основных фактора. Первый фактор - удаленность от основных массивов суши, которая влияет на количество вынесенной в море материковой породы. Второй фактор - глубина воды, что сказывается на сохранности кремнистых и известковых биогенных частиц, поскольку они оседают на дно. Заключительный фактор - в плодородии моря, что сказывается на объёме биогенных частиц, произведенных в поверхностных водах. Морские отложения бывают: -терригенные, отложенные вблизи берегов, валуны, галька, гравий, пески, а также среди океана различные глины; -вулканические продукты извержения вулканов, в том числе вулканический пепел; -органогенные обломки раковин, отмершие планктонные и бентосные организмы в виде илов карбонатных в теплых, диатомовых в холодных морях и др.; -химогенные различные соли на мелководьях при жарком климате или в результате донных химических реакций; смешанные (полигенные). Морские отложения по глубине накоплений различают мелководные, батиальные и абиссальные. В процессе нарастания давления на осажденный материал и действия водных растворов превращается в слоистую осадочную горную породу. При тектонических подъемах морского дна над уровнем Мирового океана морские отложения становятся в ряд с континентальными и занимают 75% площади суши. В морских отложениях заключено большое количество полезных ископаемых: песчаники, горючие сланцы, известняки, доломиты, мергель, опоки (кремнезем пористый), фосфориты, железные и марганцевые руды, различные соли и т. п. Состав морских отложений закономерно связан с климатической зональностью Земли. Как показывает изучение современных морей, в основных климатических зонах морское осадкообразование протекает по-разному. В морях гумидных зон, в условиях интенсивного выноса реками продуктов выветривания пород суши, как в умеренном, так и в тропическом поясах господствуют терригенные отложения - пески, алевриты, глины. В холодноводных бассейнах умеренного пояса местами накапливаются диатомовые илы. В пределах аридной зоны, в условиях слабого терригенного выноса, более широко развито биогенное карбонатонакопление, образуются ракушечные, мшанковые, фораминиферовые, кокколитовые, птероподовые осадки, а в теплых водах тропической зоны - кораллово-водорослевые рифовые комплексы; местами происходит хемогенное карбонатонакопление (оолитовые известковые осадки). В ледовой зоне большое значение приобретают ледово-морские отложения. В работе дано понятие литогенеза, рассмотрен процесс образования осадочных пород, типовое распределение фаций Дж. Уилсона и данна характеристика областей и зон прибрежно-морских отложений. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Соколовский А.К. Общая геология, 2006. Уилсон Дж.Л. Карбонатные фации в геологической истории, 1980. Вестник Москва УН-ТА. СЕР. 5. География, 1983, № 5 -http://evgengusev.narod.ru/geomorph/evseev-1983.pdf Интернет портал Мегаобучалка - https://megaobuchalka.ru/10/21097.html Интернет проект Литология.рф - https://lithology.ru/node/36 |