Лиджиева А текст готово. Стремление человека защищать свою жизнь является его собственной потребностью

Скачать 183.61 Kb. Скачать 183.61 Kb.

|

|

Введение Стремление человека защищать свою жизнь является его собственной потребностью. К сожалению, окружающий человека мир оказывает на него не только позитивное, но и довольно часто негативное влияние, которое отрицательно сказывается на здоровье и продолжительности жизни человека. Негативные воздействия окружающего мира вечны. Они оказывали и оказывают отрицательное влияние на человека со дня его появления на Земле и до наших дней. Естественной реакцией человека на негативные воздействия является его постоянная защита себя и окружающей его среды от опасности. В конце 20 века с этой целью человек разработал и широко использует приемы и средства своей защитой. В этот период возникли учения о безопасности жизнедеятельности человека и защите окружающей среды. Однако уже сегодня, в начале 21 века, со всей очевидностью стало ясно, что эти два научно-практических направления в основном решают одну задачу- защиту человека и природы от негативного воздействия современной, искусственно созданной человекам среды обитания техносферы. В этих условиях радикальным защитным эффектом как по отношению к человеку, так и по отношению к природе становится научно-практическая деятельность человека, направленная на создание высококачественной комфортной и травмобезопасной техносферой во всех видах ее проявления - в сфере производства, бытовых, городских, региональных и межрегиональных формах. Глава 1. Санитарно-защитное зонированиеДля ослабления негативного влияния источников опасностей на население, селитебные и природные зоны широко используется защитное зонирование территорий. Санитарно-защитные зоны. Объекты, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, должны иметь санитарно-защитную зону(СЗЗ), отделяющую предприятие от жилой застройки. Территория СЗЗ предназначена для уменьшения отрицательного влияния предприятий и обеспечения требуемых гигиенических норм содержания санитарно-защитного и архитектурно-эстетического барьера территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки и др. Ширина санитарно-защитной зоны от контура промышленной зоны до границы жилой застройки устанавливается в зависимости от класса предприятия, условий осуществления технологического процесса, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ. Размер СЗЗ устанавливается: для предприятий с технологическими процессами - источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и не приятно пахнущими веществами- непосредственно от источника загрязнения атмосферы, а также от мест загрузки сырья или открытых складов; тепловых электростанций, производственных и отопительных котельных от дымовых труб. В зависимости от класса размещаемого производства установлено пять вариантов санитарно-защитных зон: класс предприятия 1 2 3 4 5 размер СЗЗ, м 1000 500 300 100 50 Санитарно-защитная зона для предприятий и объектов может быть увеличена (но не более чем в 3 раза): в случае использования неэффективных методов очистки выбросов в атмосферу; при необходимости размещения жилой зоны с подветренной стороны по отношению к предприятию, в зоне возможного заражения; в зависимости от розы ветров и других неблагоприятных метеорологических условий (частых штилей, туманов и др.); в случае строительства новых, ещё недостаточно изученных в санитарном отношении производства. Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при изменении технологии производства, производства, совершенствовании технологического процесса, внедрении высокоэффективных и надёжных в эксплуатации очистных устройств. На территории СЗЗ можно размещать предприятия (сооружения) с производствами меньшего класса вредности, чем производство для которого установлена санитарно-защитная зона, или здания подсобного и обслуживающего назначение, занимающие не более 50% площади СЗЗ. Это такие предприятия, как пожарное депо, бани, прачечные, гаражи, склады, здания управления, конструкторское бюро, магазины, предприятия, общественного питания, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного производства. Остальная территория СЗЗ должна быть озеленена. Санитарно-защитные зоны около источников опасности могут быть установлены и с учётом негативного влияния других, например, энергетических воздействий опасного объекта. В таблице 1. приведено сопоставление размеров СЗЗ некоторых опасных объектов, рассчитанных по фактору вредных выбросов и шуму. Очевидно, что во многих случаях необходимые размеры СЗЗ существенно отличаются друг от друга. Реализуемое значение размеров СЗЗ должно соответствовать ее максимальному расчётному значению. 1.2. Сущность зонирования. Сущность зонирования заключается в территориальном объединении в группы (зоны) различных объектов, входящих в состав предприятия, по признаку технологической связи и характеру присущих им опасностей и вредностей. Всю территорию предприятия условно разбивают на участки, называемыми зонами (функциональными зонами), в которых группируют производства и службы, имеющие сходства по функциональному назначению, условиям безопасности, санитарным условиям, транспортному обслуживанию и т. д. В химической и нефтеперерабатывающей промышленности организуют следующие зоны: предзаводскую, производственную, подсобную, складскую, сырьевую и товарных емкостей. Примерный состав объектов, входящих в соответствующие зоны, следующий: предзаводская зона - заводоуправление, проходная, столовая, пожарнoe депо, стоянки общественного и индивидуального транспорта и т. д.; производственная зона - производственные и вспомогательные здания и сооружения; подсобная зона - ремонтно-механические, ремонтно-строительные и тарные цехи; цехи наполнения баллонов азотом, кислородом, ацетиленом, газоспасательная станция и станция перекачки стоков; центральная заводская лаборатория и т. д.; складская зона - склады материальные, оборудования, химикатов, масел, готовой продукции и т. д.; зона сырьевых и товарных емкостей - товарно-сырьевые склады горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и газов. Зонирование территории предприятия позволяет обеспечить не только четкость размещения отдельных служб завода, что улучшает организацию и управление производственным процессом, но главное - повысить взрыво-пожаробезопасность и санитарное состояние отдельных производств и всего предприятия. Соотношение размеров зон зависит от мощности предприятия. Так, производственная зона мелких предприятий занимает около 40% общей территории и примерно столько же занимает складская зона. На крупных комбинатах соотношения изменяются в сторону увеличения производственной зоны до 70%, а складская зона и зона вспомогательных цехов сокращаются до 15-20%. Схема размещения зон может быть параллельна длинной стороне площадки или перпендикулярна к ней. По соображения безопасности и гигиены при расположении зон необходимо учитывать среднегодовую розу ветров или того периода года, который имеет решающее значение для данных климатических или производственных условий. При размещении отдельных производств внутри производственной зоны также следует учитывать указанные обстоятельства. Глава 2. Специальная техника для защиты опасностей Опасности, реализуемые в виде недопустимых для человека потоков вещества, энергии и информации, могут существенно снизить эффективность трудовой деятельности человека, ухудшить его здоровье или привести к летальному исходу. Для устранения этих нежелательных эффектов необходимо снижать уровень действующих на человека потоков как минимум до допустимых значений. Принципиально эту задачу можно решать: снижением потоков в опасных зонах около источника опасности; выведением человека из зоны действия опасности; применением средств защиты на путях распространения опасных потоков к зоне пребывания человека. Сокращение размеров опасных зон. Снижение потоков от источника опасности аналогично сокращению или полному устранению около него опасных зон. При воздействии вредных факторов сокращение размеров зон должно достигаться прежде всего совершенствованием технических систем, приводящим к уменьшению выделяемых ими отходов. Для ограничения вредного воздействия на человека и среду обитания к технической системе предъявляются требования по величине выделяемых в среду токсичных веществ в виде предельно допустимых выбросов (ПДВ) или сбросов (ПДС), а также по величине энергетических загрязнений в виде предельно допустимых излучений в среду обитания. Значения ПДВ и ПДС определяют расчетом, исходя из значений предела допустимой концентрации (ПДК) в зонах пребывания человека. Величины предельных излучений находят, исходя из предельно допустимых уровней (ПДУ) воздействия загрязнения и расстояния между источником излучения и зоной пребывания человека. Уменьшение отходов систем при их эксплуатации -- радикальный путь к снижению воздействия вредных факторов. Наибольшие трудности в ограничении размеров зон воздействии травмирующих факторов возникают при эксплуатации технические систем повышенной энергоемкости (хранилищ углеводородов, химических производств, АЭС и т.п.). При авариях на таких объектах травмоопасные зоны охватывают, как правило, не только производственные зоны, но и зоны пребывания населения. Основными направлениями в ограничении размеров зон травмоопасности таких объектов являются: совершенствование систем безопасности объектов; непрерывный контроль источников опасности; достижение высокого профессионализма операторов технических систем. Совершенство технической системы по травмоопасности оценивают величиной допустимого риска. Снижение травмоопасности технических систем достигается и совершенствованием с целью реализации допустимого риска. Защита расстоянием. Варьируя взаимным расположением опасных зон и зон пребывания человека в пространстве, можно существенно влиять на решение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Различают четыре принципиальных варианта взаимного расположения зон опасности и зоны пребывания человек. Полную безопасность гарантирует только 1 вариант взаимного расположения зон пребывания и действия негативных факторов - защита расстоянием, реализуемый при дистанционном управлении, наблюдении и т.п. Во 2 варианте негативное воздействие су-ществует лишь в совмещенной части областей: если человек в этой части находится кратковременно (осмотр, мелкий ремонт и т. п.), то и негативное воздействие возможно только в этот период времени, в 3 варианте -- негативное воздействие может быть реализовано в любой момент, а в 4 варианте -- только при нарушении функциональней целостности средств защиты зоны пребывания человека (как правило, средств индивидуальной защиты (СИЗ) , кабин наблюдения и т. п.). Радикальным способом обеспечения безопасности является разведение в пространстве опасных зон и зон пребывания человека. Разводить опасные зоны и зоны пребывания человека можно не только в пространстве, но и во времени, реализуя чередование периодов действия опасностей и периодов наблюдения з состоянием технических. В тех случаях, когда снижение уровня опасностей, излучаемых источником, невозможно даже с применением защитных зон, для защиты человека или природы от опасностей широко применяют экобиозащитную технику. Она представляет собой защитные устройства, устанавливаемые на пути опасного потока от источника до защищаемого объекта. Таблица 1 Нормативные размеры С33 по фактору вредных выбросов и шуму.

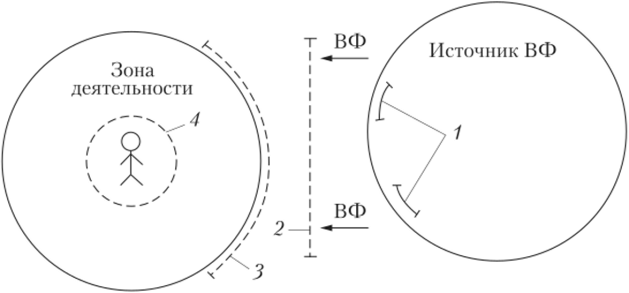

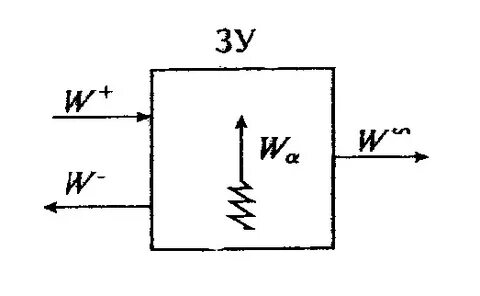

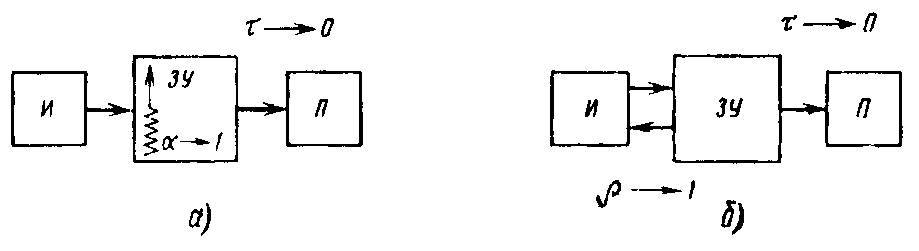

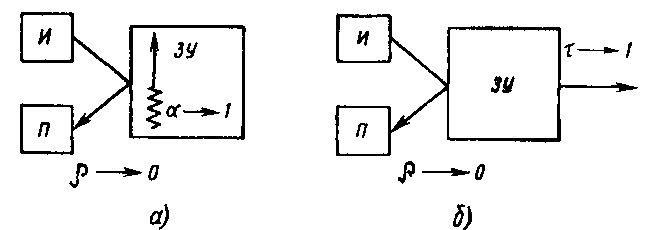

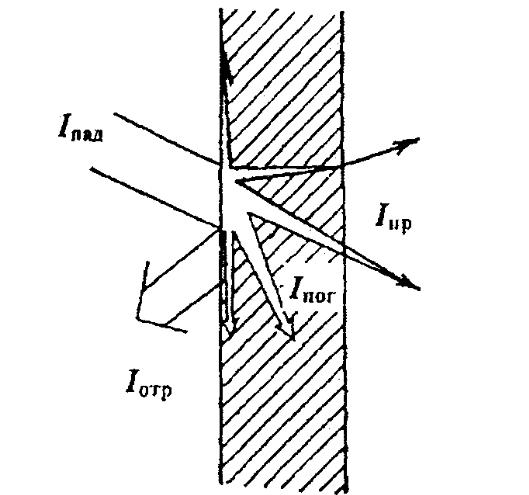

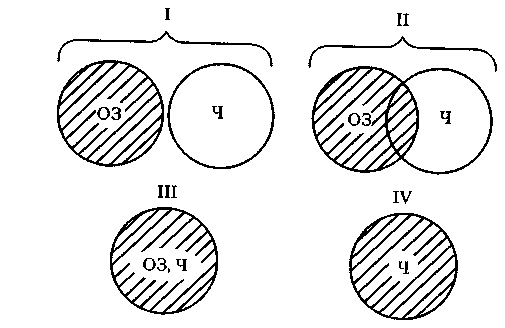

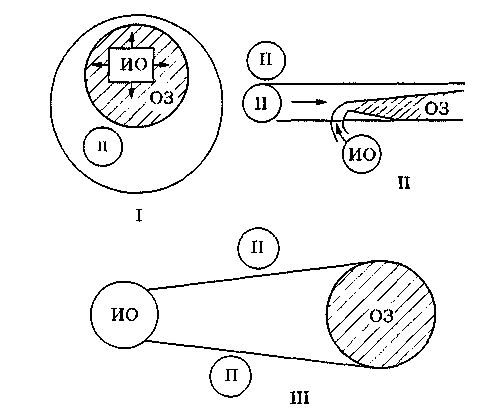

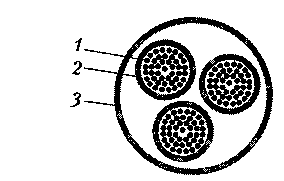

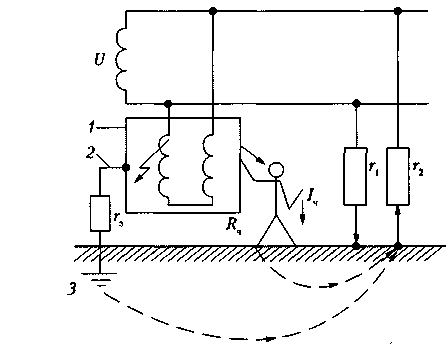

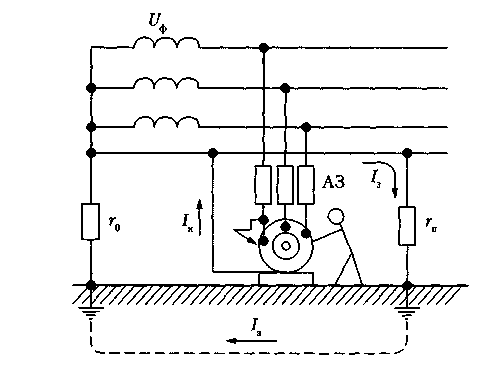

Рисунок 2.1 Экобиозащитная техника Варианты использования экобиозащитной техники для экранирования вредных воздействий: защита опасность техника зонирование; устройства, входящие в состав источника воздействий; устройства, устанавливаемые между источником и зоной деятельности; устройство для защиты зоны деятельности; средства индивидуальной защиты человека; Возможности применения экобиозащитной техники показаны на рисунке 2.1, обычно встраивается в источник опасностей. К ним относится, например, глушители шума, нейтрализаторы и сажеуловители двигателей внутреннего сгорания; пыле - и газоуловители ТЭС и т.п. Устройства. Реализуемые по варианту 2, обычно выполняются в виде экранов (защита от шума с помощью лесопосадок; защита от электромагнитного поля (ЭМП) с помощью применения сетчатых ограждений и т.п.), а устройства, реализуемые по варианту 3, представляют собой кабины наблюдения или управления технологическим процессом, в качестве устройств, реализуемых по варианту 4 используют средство индивидуальной защиты (СИЗ) человека. Необходимо отметить, что в ведущих странах мира специальная экобиозащитная техника находит весьма широкое применения. Так, в России находят применение термозащитные экраны, глушители шума, средства пыле- и газоулавливания, средства индивидуальной защиты и спасения. Для решения задач защиты от потоков масс веществ используют защитные устройства, действующие по принципу поглощения вещества. Их работа характеризуется следующими показателями: Эффективностью очистки потока (поглощение примеси), которая определяется по формуле  =()/,(2) =()/,(2) (2.1) (2.1)где и - массовые концентрации примеси до и после ЗУ.  (2.3) (2.3)В ряде случаев для пылей используется понятие фракционной эффективности чистки  =()/.(2.4) =()/.(2.4)Для оценки проницаемости процесса используют коэффициент проскока веществ К через аппарат очистки. Коэффициент проскока и эффективности очистки связаны соотношением; Перепадом давления на аппарате очистки р. Этот параметр определяют как разность давлений газового потока на входе аппарата и выходе из него. Значение р находят экспериментально или рассчитывают по формуле  (2.5) (2.5) (2.6) (2.6)о- коэффициент гидравлического сопротивления аппарата; Р- плотность и скорость газа в расчётном сечении аппарата.  (2.7) (2.7)Если в процессе очистки гидравлическое сопротивление аппарата изменяется(обычно увеличивается), не необходимо регламентировать его начальное и конечное процесс очистки нужно прекратить и проверить регенерацию (очистку) аппарата. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для фильтров. Для фильтров =(2+5); Мощностью побудителя газовых потоков. Она определяется перепадом давления р и объемным расходом Q очищаемого газа:  (2.8) (2.8) (2.9) (2.9)Где - коэффициент запаса мощности (обычно);  (2.10) (2.10)- КПД передачи мощности от электродвигателя к вентилятору (обычно);  (2.11) (2.11)- КПД вентилятора (обычно). Широкое применение в качестве ЗУ для очистки газов от частиц получили сухие пылеуловители - циклоны различных типов, электрофильтры, скрубберы, туманоуловители, фильтры, дожигатели, реакторы и т.п.; для очистки жидкостей (сточных вод)- отстойники, гидроциклоны, фильтры, флотаторы, аэротенки и т.п.  Рисунок 2.2 Энергетический баланс защитного устройства. При решении задач защиты от потоков энергии выделяют источник, приемник и защитное устройство, которое уменьшает до допустимых уровни потока энергии к приемнику.  (2.12) (2.12)В общем случае ЗУ обладает способностями отражать, поглощать, быть прозрачным по отношению потоку энергии. Пусть из этого потока энергии Э, поступающего к ЗУ рис.2.2, часть поглощается, часть отражает и часть проходит сквозь ЗУ. Тогда ЗУ можно охарактеризовать следующими энергетическими коэффициентами: коэффициентом поглощения = коэффициентом отражения коэффициентом передачи.  (2.13) (2.13)Если =1 то ЗУ полностью поглощает энергию источника, при ЗУ обладает 100%-ной отражающей способностью, а означает абсолютную прозрачность ЗУ, т.е. энергия проходит через устройство без потерь. На практике наибольшее распространение получили методы защиты изоляцией и поглощением.  β β , (2.14)рисунок 3 , (2.14)рисунок 3Методы изоляции используют тогда, когда источник и приёмник энергии, являющийся одновременно объектом защиты, располагается с разных сторон от ЗУ. В основе этих методов лежит уменьшение прозрачности среды между источником и приёмником, т.е. выполнение условий . При этом можно выделить два основных метода изоляции: метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счёт поглощения энергии ЗУ (т.е. условиеобеспечивается условием), и метод, при котором уменьшение прозрачности среды достигается за счёт высокой отражательной способности ЗУ (т.е. условиеобеспечивается условием , рисунок 2.3, б).  Рисунок 2.3 Методы изоляции при расположении источника и приёмника с разных сторон от ЗУ Методы: а - энергия поглощается; б - энергия отражается.  Рисунок 2.4 Методы поглощения при расположении источника и приемника с одной стороны от ЗУ Методы: а - энергия отбирается; б - энергия приспускается. В основе методов поглощения лежит принцип увеличения потока энергии, прошедшего в ЗУ. Принципиально можно различить как два вида поглощения энергии ЗУ: поглощение энергии самим ЗУ за счёт его отбора от источника в той или иной форме, в том числе в виде необратимых потерь (характеризуется коэффициентом ),и поглощение энергии в связи с большой прозрачностью ЗУ (характеризуется коэффициентом рисунок 2.4,б). методы поглощения используют для уменьшения отраженного потока энергии; при этом источник и приемник энергии обычно находятся с одной стороны от ЗУ. Характерным примером распределения энергии в ЗУ является падение звуковой энергии на перегородку рисунок 2.5.  Рисунок 2.5 Распределение звуковой энергии при падении на перегородку.  (2.15) (2.15)При рассмотрения процесса прохождения звука через препятствие (перегородку) очевидно, что интенсивность падающего на препятствие звука разделяется на энергию, отраженную от этого препятствия поглощенную в нем и прошедшую через препятствие.   ; ;  (2.16) (2.16)Поделив обе части этого уравнения на и введя обозначения приведем его к виду  (2.17) (2.17)При этом определяет коэффициент отражения перегородки, её коэффициент поглощения, а - коэффициент проницаемости. В большинстве случаев качественная оценка степени реализаций целей защиты может осуществляться двумя способами: Определяют коэффициент защиты в виде отношения;  (2.18) (2.18)Определяют коэффициентом защиты в виде отношения;  (2.19) (2.19)Эффективность защиты (дБ) рассчитывают по формуле.  (2.20) (2.20)Широкое применение для снижения потоков энергии получили ЗУ в виде экранов, поглотителей энергии и СИЗ. Снижение травмоопасности технических систем достигается их совершенствованием с целью реализации допустимого риска. Экобиозащитная техника. Если совершенствованием технических систем не удается обеспечить предельно допустимые воздействия на человека в зоне его пребывания, то необходимо применять экобиозащитную технику (пылеуловители, водоочистные устройства, экраны и др.). Для уменьшения зон действия травмирующих факторов технических систем применяют экобиозащитную технику в виде различных ограждений, защитных боксов и т.п.. В тех случаях, когда возможности экобиозащитной техники коллективного использования ограничены и не обеспечивают значений ПДК и ПДУ в зонах пребывания людей, для защиты применяют средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальный защиты. На ряде предприятий существуют такие виды работ или условия труда, при которых работающий может получить травму или иное воздействие, опасное для здоровья. Еще более опасные условия для людей могут возникнуть при авариях и при ликвидации их последствий. В этих случаях для защиты человека необходимо применять средства индивидуальной защиты. Их использование должно обеспечивать максимальную безопасность, а неудобства, связанные с их применением, должны быть сведены к минимум Номенклатура СИЗ включает обширный перечень средств, применяемы в производственных условиях (СИЗ повседневного использования) также средств, используемых в чрезвычайных ситуациях (СИЗ кратко. временного использования). В последних случаях применяют преимущественно изолирующие средства индивидуальной защиты (ИСИЗ). 2.1 Опасные зоны и варианты защиты от опасностей Принципиальные варианты взаимного расположения опасных зон и зон пребывания человека в условиях производства показаны на рисунке 2.6.  Рисунок 2.6 Варианты взаимного расположения опасных зон и зон пребывания человека. Варианты взаимного положения опасных зоны (ОЗ) и зоны пребывания человека (Ч) в производственных условиях: I - безопасная ситуация; II - ситуация кратковременной опасности; III - опасная ситуация; IV - условно безопасная ситуация Вариант I - безопасная ситуация, характерна для условий производства при дистанционном управлении технологическим процессом. Вариант II - производственная ситуация, обычно возникающая при ремонте или наладке оборудования, при его периодическом обслуживании и характеризующаяся кратковременным пребыванием человека (оператора, наладчика и т.п.) в опасной зоне. Вариант III - наиболее распространенная производственная ситуация, при которой работающий постоянно находится в опасной зоне (металлург у плавильной печи, токарь у станка и т.п.) и использует для своей защиты от опасностей средства индивидуальной защиты. Вариант IV - условно безопасная ситуация, возникающая при авариях или в условиях ликвидации их последствий. Она характеризуется высоким уровнем опасностей и относительной непродолжительностью их действия. Спасатель в этих условиях действует непосредственно в опасной зоне и защищен от ее негативного воздействия изолирующими средствами индивидуальной защиты. Длительность его работы, как правило, определяется свойствами защитных средств. Принципиальные варианты взаимного положения источников опасностей и опасных зон в природной среде обычно сводятся к следующим типовым схемам рисунка 2.7.  Рисунок 2.7 Взаимное положения источников опасностей и опасных зон в природной среде. Типовая схема взаимного положения источников опасностей и опасных зон в природной среде: ИО - источник опасности; ОЗ - опасная зона; П - природная среда Вариант I - источник опасности расположен в природной среде и негативного воздействует на нее по своему примеру, ослабляя влияние по мере удаления от источника (регионы техносферы, полигоны, свалки, автономные промышленные зоны, зоны аварии на транспорте и т.п.). Вариант II - сосредоточенный источник опасности (труба ТЭС, место сброса жидких отходов в водоем и т.п.) подает в природную среду отходы, которые рассеиваются в ней в непосредственной близости от источника. Вариант III - источник опасности выделяет в природную среду отходы, которые, взаимодействуя с компонентами природной среды, создают более опасные вещества. Эти вещества образуют в природе опасные зоны, как правило, весьма удаленные от источника поступления отходов в среду (кислотные осадки, смог). Из рассмотрения состояния техносферы и принципиальных вариантов взаимного расположения опасных зон и объектов защиты можно сформулировать основные подходы к защите от опасностей, а именно: снижение опасностей в источнике их возникновения вплоть до полного устранения за счет уменьшения потоков веществ и энергии от источников к объектам защиты; защита за счет увеличения расстояния между источником опасности и объектом защиты - защита зонированием; защита за счет использования экобиозащитной техники; защита применением средств и устройств индивидуальной защиты. Снижение опасностей. Основным направлением защиты от опасностей является уменьшение или полное их устранение в источнике. Для этого разработчики технических систем и технологий должны максимально внедрять и правильно эксплуатировать специальные защитные устройства. Данные устройства принято называть внешними средствами защиты. Они применяются только для уменьшения влияния источника опасности на человека и окружающую среду и не имеют практического значения для технологии основного процесса. Номенклатура защитных устройств многообразна. К ним относятся шумозащитные, взрыво- и пожарозащитные, электрозащитные, тормозные и другие устройства, конструктивно встроенные в машины и технологические процессы. Характерными и весьма распространенными способами снижения опасности в источнике являются устройства для защиты человека от поражения электрическим током. Они широко используются в производственных условиях, на транспорте и т.п. Рассмотрим основные из них. В нормальном режиме работы электрической цепи применяют по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основную изоляцию токоведущих частей; защиту расстоянием (ограждения и оболочки; установку барьеров; размещение оборудования вне зоны досягаемости); сверхнизкое (малое) напряжение. Основная изоляция токопроводящих частей надежно их прикрывает и выдерживает все возможные воздействия в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции возможно только в результате ее разрушения. В случаях, когда необходима защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние, применяют оболочки, ограждения, барьеры или размещение вне зоны досягаемости, например расположением токоведущих частей на недоступной высоте. Ограждения, барьеры и оболочки должны обладать достаточной механической прочностью и надежно закрепляются. Вход за ограждения или вскрытие оболочки могут быть осуществлены при помощи ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. Инструменты выполняются из изолирующего материала. Для размещения оборудования вне зоны досягаемости применяют изолирующие помещения, зоны, площадки (далее - «помещения»), т.е. такие помещения, где защита при прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен, а также отсутствуют заземленные проводящие части. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - это напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. Оно применяется в целях уменьшения опасности поражения током при прямом и (или) косвенном прикосновениях. При наличии особой опасности в помещении эти значения снижаются. СНН используют для питания электрифицированного инструмента, переносных светильников и местного освещения на станках в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений. В случае особенно неблагоприятных условий работы в особо опасных помещениях (например, при выполнении работ в металлическом резервуаре) для питания переносных светильников применяют напряжение 12 В. Для защиты от поражения током в случае повреждения изоляции применяют по отдельности или в сочетании следующие меры защиты: автоматическое отключение питания; уравнивание и выравнивание потенциалов; двойную или усиленную изоляцию; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки; защитное заземление и зануление; устройства защитного отключения. Автоматическое отключение питания осуществляется посредством автоматического размыкания цепи. В электроустановках, где применено автоматическое отключение питания, выполняют уравнивание потенциалов. Уравнивание потенциалов - это электрическое соединение электропроводящих частей для достижения равенства их потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству. Двойная изоляция - это изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции. Дополнительная изоляция независима от основной и служит в случае ее повреждения для защиты при косвенном прикосновении рисунок 2.8. При этом под косвенным прикосновением понимается прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции.  Рисунок 2.8 Двойная изоляция. Двойная изоляция кабеля: 1 - токоведущая жила; 2 - изоляция токоведущей жилы (основная изоляция); 3 - изоляционная оболочка (дополнительная изоляция) Усиленная изоляция - это такая изоляция, которая обеспечивает степень защиты от поражения током, равноценную двойной изоляции. Защитное электрическое разделение цепей - это отделение одной электрической цепи от других в электроустановках до 1 кВ с помощью изоляции. Защитное заземление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и к другим открытым проводящим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам рисунок 2.9. На рисунке 2.9 мы видим, что все электроустановки 1 соединяются с землей с помощью заземляющих проводников 2, заземлителя 3, образующих в совокупности заземляющее устройство. Сопротивление заземляющих проводников должно быть малым.  Рисунок 2.9 Схема защитного заземления в однофазной двухпроводниковой сети. Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1 кВ переменного тока: трехфазных с изолированной нейтралью и однофазных, изолированных от земли, а также в сетях напряжением свыше 1 кВ как с изолированной, так и с заземленной нейтралью. С помощью защитного заземления уменьшается напряжение на корпусе относительно земли (напряжение прикосновения) до безопасного значения, следовательно, уменьшается и сила тока, протекающего через тело человека. При замыкании фазы трехфазной сети на корпус электроустановки расчетное напряжение прикосновения Uпр между ним и землей будет максимальным и равным напряжению на заземляющем устройстве:  (2.21) (2.21)где Тогда ток, протекающий через человека, стоящего на земле и прикоснувшегося к заземленному корпусу, будет равен  (2.22) (2.22)где UФ - фазное напряжение; rиз - сопротивление изоляции; RЧ - сопротивление человека. Следовательно, Unp и Iч напрямую зависят от сопротивления заземления r3, которое не должно превышать 4 Ом в электроустановках напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. В отдельных случаях допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом. Защитное зануление применяется в электроустановках напряжением до 1 кВ и представляет собой преднамеренное соединение открытых проводящих частей электроустановок (в том числе их корпусов) с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока; с глухозаземленным выводом источника однофазного тока; с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока. Это соединение выполняют посредством нулевого защитного проводника. Зануление рис. 2.10 превращает пробой на корпус в короткое замыкание (КЗ) между фазным и нулевым защитным проводниками и способствует протеканию тока IК большой величины, обеспечивающего срабатывание аппарата защиты, автоматически отключающего поврежденную установку от питающей сети. Такой защитой могут быть плавкие предохранители или автоматические выключатели. Ток короткого замыкания должен быть такой величины, чтобы вызвать перегорание плавкой вставки предохранителя или срабатывание автоматического выключателя за время, не превышающее допустимое.  Рисунок 2.10 Схема защитного зануления A3 - аппарат защиты тока от короткого замыкания Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения равно 0,8; 0,4; 0,2; 0,1 с в зависимости от номинального фазного напряжения сети 127, 220, 380 и более 380 В соответственно. Нулевой защитный проводник соединен с землей посредством заземления нейтрали (r0) и повторных заземлителей (rn), которые выполняются на концах воздушных линий длиной более 200 м. Сопротивление заземления нейтрали, общее сопротивление повторных заземлителей не должны превышать установленных малых значений (например, в сети 380/220 В соответственно 4, 10 и 30 Ом). Защитное отключение - это система быстродействующей защиты, автоматически (за 0,2 с и менее) отключающая электроустановку при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током. Защитное отключение применяется в тех случаях, когда невозможно или трудно осуществить защитное заземление или зануление либо когда высока вероятность прикосновение людей к неизолированным токоведущим частям электроустановок. Рассмотрим еще примеры использования средств обеспечения безопасности в источнике. Для защиты от высокого давления при взрыве газа в помещениях применяют специальные вышибные оконные конструкции. Они аналогичны устройствам для сброса давления взрыва смесей газов и пылей, которые широко используют в промышленности (вышибные оконные проемы, легкосбрасываемая кровля помещений). В транспортных средствах широко используются ремни и подушки безопасности, откидные рулевые колонки и т.п. Защитное зонирование. Для ослабления негативного влияния источников опасностей на население, селитебные и природные зоны широко используется защитное зонирование территорий и вывод предприятий из селитебных зон. Объекты экономики, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, должны иметь санитарно-защитную зону (СЗЗ), отделяющую предприятие от жилой застройки. Территория СЗЗ предназначена для уменьшения отрицательного влияния предприятий и обеспечения требуемых гигиенических норм содержания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, для создания санитарно-защитного и архитектурно-эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки и др. На территории СЗЗ можно размещать предприятия (сооружения) с производствами меньшего класса вредности, чем производство, для которого установлена санитарно-защитная зона, или здания подсобного и обслуживающего назначения, занимающие не более 50% площади СЗЗ. Это такие предприятия, как: пожарное депо, бани, прачечные, гаражи, склады, здания управления, конструкторское бюро, магазины, предприятия общественного питания, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного производства. Остальная территория СЗЗ должна быть озеленена. К сожалению, в СЗЗ России в 2010 г (по данным советника РАН А. Яблокова) проживают более 3 млн. человек. СЗЗ около источников опасности могут быть установлены и с учетом негативного влияния других, например, энергетических воздействий опасного объекта. В табл. 3.1 приведено сопоставление размеров СЗЗ некоторых опасных объектов, рассчитанных по фактору вредных выбросов и шуму. Видно, что во многих случаях необходимые размеры СЗЗ существенно отличаются друг от друга. Реализуемое значение размеров СЗЗ должно соответствовать ее максимальному расчетному значению. Экобиозащитная техника. Для защиты человека и (или) природы от опасностей широко применяют экобиозащитную технику. Она представляет собой защитные устройства, устанавливаемые на пути опасного потока от источника до защищаемого объекта. Заключение На протяжении своего развития человечество постоянно сталкивалось с проблемой обеспечения безопасности. Благодаря прогрессу, изменившему мир, выросло благосостояние людей, улучшились качество жизни и условия их труда, невиданных размеров достигли производства промышленности и сельского хозяйства, особенно в экономически развитых странах. Вместе с тем во второй половине XX в. появились крайне неблагоприятные тенденции для жизни человечества, возросло негативное воздействие на человека и среду обитания антропогенных опасностей, отмечался рост природных, техногенных и экологических катастроф. При этом одновременно увеличился их разрушительный эффект, отмечались огромные потери людей и экономический ущерб. Безопасность любой деятельности для каждого человека и окружающей его среды, а также для общества в целом должна рассматриваться с учетом всех экономических, социальных и экологических последствий. Развитие техносферы ведет к повышению не только качества жизни, но и уровня опасности для жизнедеятельности человека. Антропогенные изменения окружающей среды приобрели такие размеры, что человек сам стал жертвой своей техногенной деятельности. Снижение качества среды обитания негативно отражается на эффективности труда и отдыха, продолжительности жизни, состоянии здоровья. В современной техносфере формируются такие факторы условий труда и жизни человека, которые начинают превышать адаптационные, физиологические и психологические возможности человека. Нередко условия труда работающих не отвечают санитарно-гигиеническим нормативам по уровню содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, шума, вибрации, параметрам микроклимата и другим показателям. Вредные и опасные производственные факторы становятся причиной профессиональной заболеваемости, уровень которой в России за последние годы возрос почти вдвое, а число лиц с профессиональной патологией стало самим высоким в мире. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития России существующая тенденция к сокращению численности работающих, занятых в основных отраслях производства, сохранится, и в ближайшие 10-15 лет она составит 50,1 млн. человек, около 7 млн. из которых будет занято на работах с вредными и опасными условиями труда. При этом общие потери рабочей силы за 2006-2015 гг. составят более 10 млн. человек. В связи с демографическим кризисом следует главный экономический вывод: требуется существенное (в несколько раз) повышение производительности труда. Поэтому необходимы не только глубокая модернизация производства, но и создание для работающих безопасных условий труда. Рост профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве со смертельными исходами свидетельствует об отсутствии ответственности и экономической заинтересованности работодателей за выполнение правил по охране труда и здоровья работников. Список использованной литературы Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" (с изменениями и дополнениями) Алтунин А.Т., Гражданская оборона: учебное пособие /Под. ред. А.Т. Алтунина. - М.: 2009. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни. - М.: Изд-во «Академический проспект», 2008. - 560с. Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов. - М.: Изд.центр Акад., 2009. Белов С.В., Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / Под общ. ред. Белова С.В. 2-е изд., испр. и доп./ С.В. Белов, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, А.В. Ильницкая. - М.: Академия, 2007. Владимиров А.М и др., Охрана окружающей среды./А.М. Владимиров, Ю.И. Ляхин , Л.Т. Матвеев, В.Г. Орлов. Гидрометеоиздат, 1991. – 424 с. ГОСТ 12.1.003?83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.030-81 (2001). Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление ГОСТ 12?4Л54?85 Для защиты обслуживающего персонала от электромагнитных полей. ГОСТ 17.2.3.02 -- 78 Пре-дельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу ГОСТ 2874?82 Контроль требований к нормируемым показателям качества воды в водоемах Защита атмосферы от промышленных загрязнений: справочное издание: в 2 частях / под ред.: С. Калверта, Г. М. Инглунда. - М. : Металлургия, 1988. ССБТ. ГОСТ 12.1.019-79. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. ОКП 00 1200. Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июля 1979 г. № 2582. Дата введения 1980-01-07. URL: http://www.rosteplo.ru/. ССБТ. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. Государственный стандарт Союза ССР. Дата введения 1982-07-01. URL: http://www.rosteplo.ru/. ССБТ. ГОСТ 12.1.038-82 Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. Дата введения 01.07.1983.URL: https://standartgost.ru/b/. Экология: Учебник для технических вузов / Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев и др.; Под ред. Л.И.Цветковой. - М.: Изд-во АСВ; СПб.: Химиздат, 1999. – 552 с. ISBN: 5-93093-096-1. http://cyberleninka.ru/article/n/o-metodah-i-priemah-ekologicheskogo-zonirovaniya-gorodskih-territoriy - О методах и приемах экологиеского зонирования городских территорий https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/d3fce82a7d8d04eb94b38bde91a8032c9f87109a/ https://mpei.space/bjd/exam/10/ https://studme.org/301271/bzhd/zaschitnoe_zonirovanie Приложение 1 Нормативные и расчётные размеры СЗЗ по фактору вредных выбросов и шуму

Список аббревиатур СЗЗ санитарно защитные зоны. ЗУ защитные устройства. СНН сверхнизкое напряжение. СИЗ средства индивидуальной защиты. ЭМП электромагнитного поля. ПДУ предельно допустимые уровни. ПДК предел допустимой концентрации. ПДВ предельно допустимые выбросы. ПОС предельно допустимые сбросы. Министерство образования и науки РК БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж имени Эльвартынова Ильи Нимановича» КУРСОВАЯ РАБОТА по предмету: «Потенциально опасные процессы и производство» Тема работы: «Защитное зонирование. Специальная техника для защиты от опасностей»

Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» Руководитель _____________ Э.С. Сангаджиева (подпись) Работа защищена _____________ Оценка (дата) 2022 г. СОДЕРЖАНИЕ

|