руру. Текстовые надписи на чертежах. Текстовые надписи на чертежах

Скачать 3.89 Mb. Скачать 3.89 Mb.

|

|

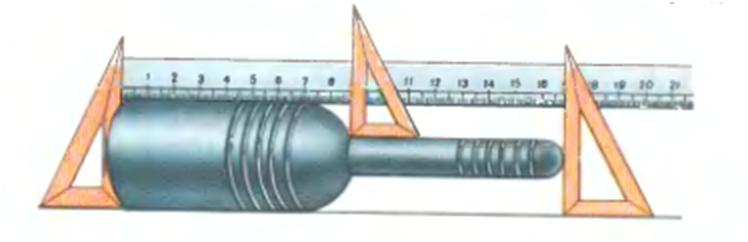

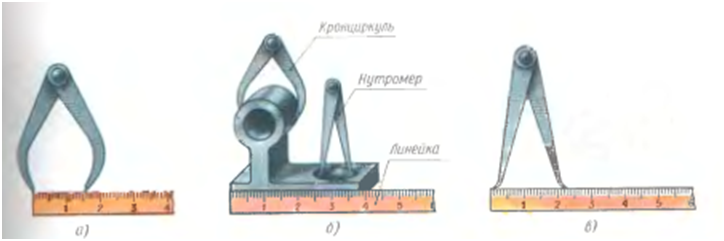

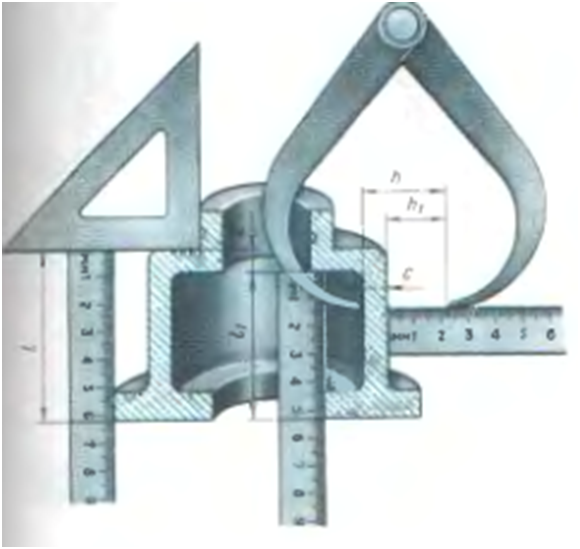

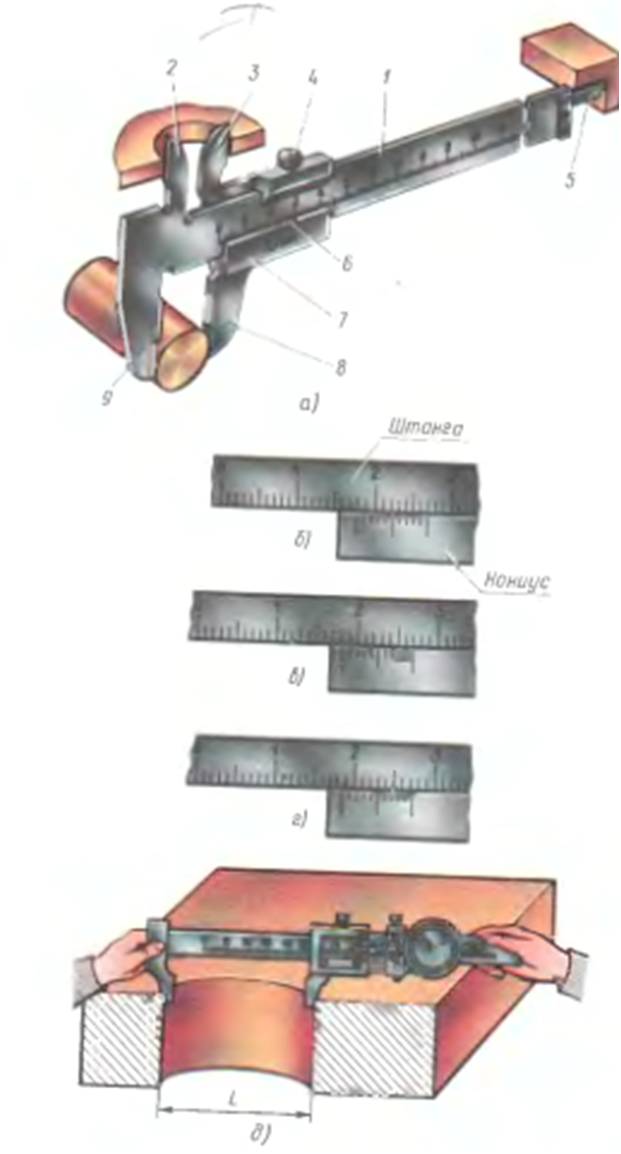

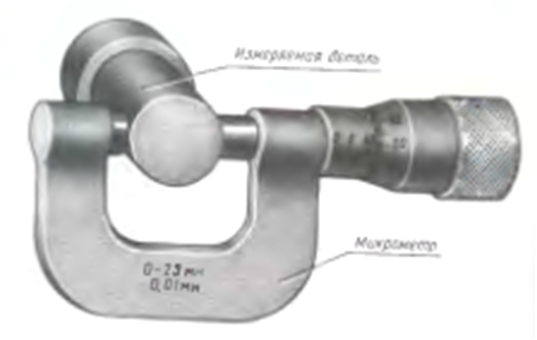

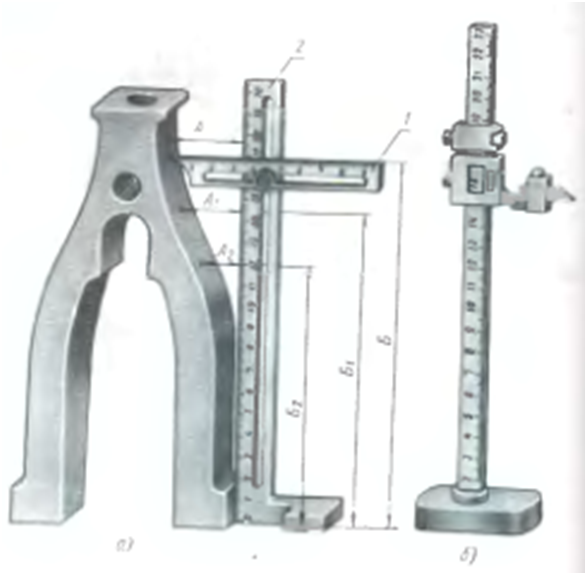

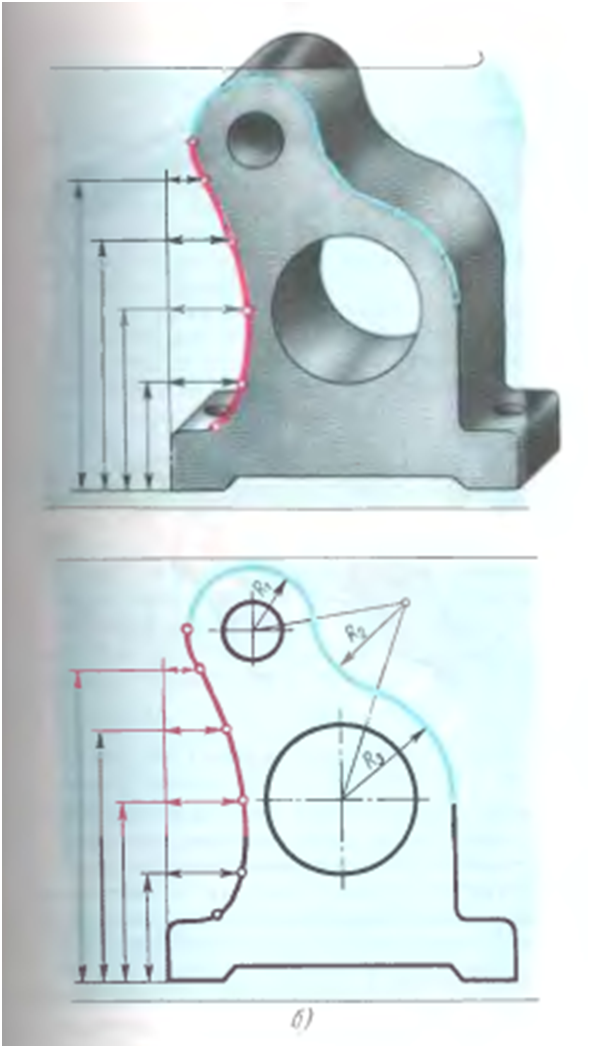

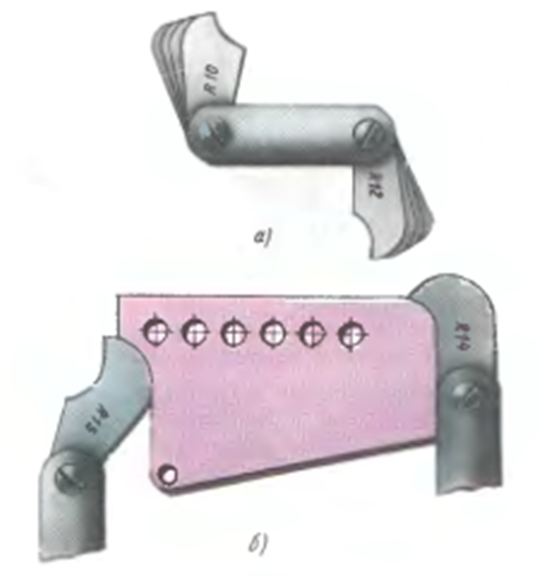

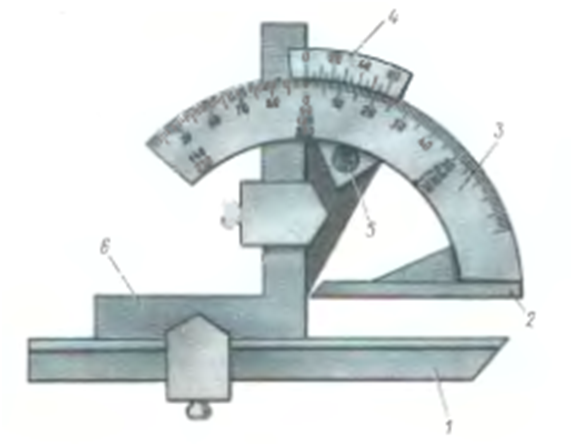

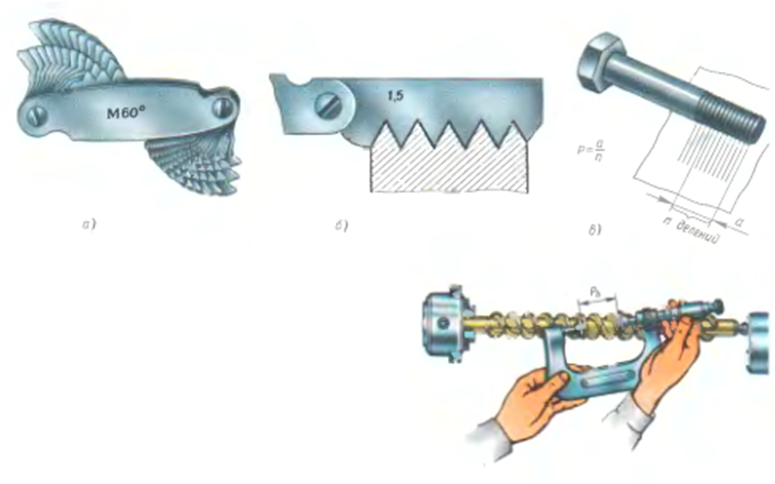

Текстовые надписи на чертежах Часто чертеж детали содержит ряд технических указаний, характеризующих свойства и особенности детали в окончательном виде. Одни технические указания записывают на чертежах условными графическими обозначениями (условными знаками), другие отмечают условными записями или точными, но краткими пояснительными текстовыми подписями. Чтобы быстро ориентироваться в чертежах, быстро прочитать их, необходимо знать, в каком месте чертежа размещают технические указания. Надписи должны быть точными, краткими, четко определяющими сущность их содержания. Текстовую часть включают в чертеж в тех случаях, когда содержащиеся в ней данные, указания и разъяснения невозможно или нецелесообразно отразить на чертеже графически или условными обозначениями. Текстовая часть чертежа может содержать: 1. технические требования и технические характеристики, 2. надписи с обозначением изображений; 3. таблицы с размерами и другими параметрами. Текст и надписи на поле чертежа располагают, как правило, параллельно основной надписи чертежа. Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. На рабочих чертежах деталей не допускается помешать технологические указания, за исключением случаев, когда только эти указания могут обеспечить необходимое качество детали (притирка, совместная обработка, гибка или развальцовка и т.п.). Правила нанесения на чертежах технических требований и надписей изложены в ГОСТ 2.316-68. Технические требования размещаются над основной надписью чертежа. В них указывают все необходимые не изображенные графически требования к готовому изделию. Технические требования рекомендуется излагать по пунктам в следующем порядке: а) требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической обработке и к свойствам материала готовой детали; б) размеры, допустимые предельные отклонения размеров, допуски формы и взаимного расположения поверхностей; в) требования к качеству поверхностей, указания об их отделке и покрытии; г) зазоры, расположение отдельных элементов; д) требования, предъявляемые к настройке и регулированию изделия и т.п. Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт технических требований записывают с новой строки. Заголовок "Технические требования” не пишут. Надписи, относящиеся к отдельным элементам изделия, наносятся на полках линий-выносок, идущих от элементов изделия, к которому относится надпись. Линия-выноска и полка выполняются сплошной тонкой линией. Линию-выноску, пересекающую контур изображения предмета, заканчивают точкой. Линию-выноску, идущую от линии видимого или невидимого контура (изображенных основными или штриховыми линиями), а также от линий, обозначающих поверхности, заканчивают стрелкой. На конце линии-выноски, идущей от всех других линий, нс должно быть ни стрелки, ни точки. Допускается выполнять линию-выноску с одним изломом, а также проводить от одной полки две и более линий-выносок. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки и не пересекать, по возможности, размерных линий и элементов изображения, к которым не относится помещенная на полке надпись. На полках линий-выносок наносят надписи, относящиеся непосредственно к изображению предмета, например, указания о числе элементов (отверстий, канавок и т.п.), указания о лицевой стороне изделия, его толщине. Надписи могут содержать указания о специальных технологических процессах (например, "Зачистить", “Раскернить" и т.п.), а также сведения о покрытии или термической обработке элемента детали. Измерительные инструменты и приемы измерения деталей машин Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технологических средств. Требуемая точность измерений в машиностроении — 0,1...0.001 мм. Имеются разнообразные конструкции измерительных инструментов и приборов. В зависимости от назначения измерительные инструменты можно разделить на две группы. К первой группе относятся: стальные линейки, кронциркули, нутромеры и т.п., точность измерения которыми не превышает 0,5... 1,0 мм. Во вторую группу входят стандартные штангенциркули, штангенциркули с дополнительным индикаторным устройством. угломеры, микрометры, штангенрейсмас, которые обеспечивают точность измерения 0,1...0,02 мм. Металлическая линейка позволяет непосредственно определять значение измеряемой величины. На рис. 1 показаны приемы определения межосевого расстояния отверстий. Если отверстия одинакового диаметра (рис. 1, а), то можно измерить линейкой расстояние тп, которое равно межосевому расстоянию. При разных диаметрах отверстий (рис. 1, б) линейкой измеряется расстояние еk между ближайшими точками отверстий и к нему прибавляется сумма размеров радиусов большого и малого отверстий.     Рис. 1 В учебной практике при измерениях используют обычные чертежные угольники. которые могут выполнять вспомогательные функции. Линейка совместно с угольниками позволяет измерять длины частей деталей, имеющих ступенчатую форму (рис. 2). Деталь кладется на ровную поверхность (разметочную плиту), а отсчет размеров производится по линейке.  Рис. 2 Кронциркуль применяется для измерения размеров наружных поверхностей деталей. Криволинейная форма ножек с загнутыми внутрь, концами позволяет удобно измерять диаметры поверхностей вращения (рис. 3, а и б). Нутромер применяется главным образом для измерения размеров внутренних поверхностей. Ножки нутромера прямые, с отогнутыми наружу концами. При пользовании кронциркулем и нутромером ни в косм случае нс производить измерения с усилием: инструмент должен проходить измеряемые места свободно под действием собственного веса. На рис. 3, б показано измерение кронциркулем диаметра цилиндрической части детали, а нутромером — диаметра отверстия в основании этой детали. Линейкой определяют размеры основания детали. Значения измеренных кронциркулем и нутромером величин определяют путем переноса их на линейку (рис. 3, а н в).  Рис. 3 На рис. 4 показан пример определения толщины стенок детали с помощью линейки и кронциркуля. Размер К равен разности длин l и l1, измеренных линейкой. Размер С находят как разность длины h. измеренной кронциркулем, и длины h1, измеренной линейкой.  Рис. 4 Описанные приемы измерений кронциркулем, нутромером и линейкой не дают большой точности и употребляются главным образом в учебном процессе. В производственной практике измерение длин с большей точностью производится штангенциркулем (рис. 5, а}. Штангенциркуль состоит из линейки (штанги) I с нанесенными на ней миллиметровыми делениями. Штанга заканчивается измерительными губками 2 и 9, расположенными к ней перпендикулярно. На штанге расположена рамка 7 с измерительными губками 3 и 8. Рамка может перемещаться по штанге и закрепляться на ней в любом месте с помощью зажимного винта 4. На нижней скошенной части рамки сделана специальная шкала 6 с делениями, называемая нониусом. Нониус имеет десять равных делений на длине 9 мм. т.е. каждое деление нониуса меньше деления штанги на 0,1 мм. При соприкасающихся губках нулевые деления штанги и нониуса совпадают. При измерении наружного диаметра цилиндрической детали (рис. 5, а) она слегка зажимается губками 9 и 8, рамка с нониусом закрепляется на шкале винтом 4, а по шкалам штанги и нониуса производится подсчет. При диаметре детали, равном 18 мм, нулевое деление нониуса точно совпадает с восемнадцатым делением штанги (рис. 5. б). Если диаметр детали равен 18,2 мм, то нулевое деление нониуса будет сдвинуто вправо от восемнадцатого деления штанги на 6.2 мм и, следовательно, второе деление нониуса совпадает с двадцатым делением штанги (рис. 5, в). При величине диаметра детали 18.4 мм четвертое деление нониуса совпадает с двадцать вторым делением штанги (рис. 5, г). Таким образом, чтобы установить размер измеряемой величины, необходимо определить по линейке штанги целое число миллиметров, а по нониусу чисто десятых долей миллиметров. Десятых долей миллиметров будет столько, сколько можно отсчитать делений нониуса от его нулевого штриха до его ближайшего штриха, совпадающего с каким-либо штрихом штанги. Измерение диаметра отверстия производится с помощью измерительных губок 2 и 3 (рис. 5, а). В пазу с обратной стороны штанги 1 расположена узкая линейка глубиномера 5, жестко соединенная с рамкой 7. При сомкнутом положении губок торец глубиномера совпадает с торцом штанги. При измерении глубины отверстия или уступа в детали торец штанга упирается в торец детали, а глубиномер с помощью рамки перемещается до упора в дно отверстия или границу уступа. Размер измеренной глубины определяется по делениям штанги и нониуса. Помимо описанного штангенциркуля существуют и другие их типы, шкалы нониуса которых имеют различные деления. Эти типы штангенциркуля упрощают измерения и позволяют выполнить измерения с точностью до 0,05 и 0,02 мм. На рис. 5, д показано более точное измерение внутреннего размера детали штангенциркулем с индикаторным устройством.  Рис. 5 Более точное измерение (с точностью до 0,01 мм) наружных поверхностей гладких деталей выполняют микрометром (рис. 6).  Рис. 6 Многие детали имеют криволинейные очертания. В таких случаях форму и размеры контура этих деталей можно определить измерением координат его точек с помощью рейсмаса (рис.7. а). При определении координат точек рейсмас и измеряемую деталь устанавливают на гладкой ровной поверхности (разметочной плите), Перемещая стержень рейсмаса 1 по линейке 2 вверх или вниз и приводя его острый конец в соприкосновение с какой-либо точкой кривой, можно определить координаты этой точки. Приняв за начало координат нижнее нулевое деление линейки-рейсмаса, можно по ее шкале найти координаты Б, Б1, и Б2, а по шкале стержня – координаты А, А1, и А2. Более точно координаты точек могут быть определены с помощью штангенрейсмаса, который снабжен нониусом (рис. 7, б).  Рис. 7 В ряде случаев размеры криволинейного контура находятся более просто. При острых кромках и плоском контуре форму и размеры его определяют путем снятия отпечатка на кальке (рис. 8, а). Кальку накладывают на криволинейную часть детали, пальцем прижимают ее к кромкам и затем по полученному на ней отпечатку определяют размеры, необходимые для вычерчивания контура (рис. 8, 6), величины радиусов и координаты точек.  Рис. 8 Измерение радиусов закруглений и галтелей можно производить с помощью радиусометра, представляющего собой набор пластинчатых шаблонов (рис. 9, а). Шаблоны шарнирно соединены с обоймой радиусометра. Для измерения радиуса закругления детали к ее поверхности прикладывают закругленные части шаблонов и просматривают на просвет место их соприкосновения (рис 9. 6). Величина радиуса закругления определяется числом, указанным на шаблоне, при котором отсутствует зазор между поверхностью детали и шаблоном.  Рис. 9 Измерения углов производят угломерами. Угломер (рис. 10) состоит из угольника 6, который фиксируется на линейке 1, и подвижного транспортира 3 с линейкой 2. Транспортир фиксируется в нужном положении винтом 5. Угол, образованный линейками 1 и 2, будет равен измеряемому углу. Величина угла определяется по шкалам транспортира 3 (градусы) и нониуса 4 (минуты). Нониус 4 позволяет производить измерения с точностью до 2 минут.  Рис. 10 Для определения профиля и шага резьбы применяется резьбомер, представляющий собой набор металлических шаблонов с пилообразными вырезами. Резьбомер, предназначенный для определения шага метрической резьбы, имеет надпись М600 (рис. 11, а). При определении шага резьбы из набора шаблонов выбирают такой, который своими зубьями плотно входит во впадины резьбы (рис. 11, б). Указанным на шаблоне числом (например, 1,5 мм на рис. 11, б) определяют величину шага резьбы. Величина наружного диаметра резьбы стержня, измеренная штангенциркулем, в совокупности с установленной величиной шага резьбы дает полное представление о параметрах измеряемой резьбы. Для определения размера резьбы в отверстии необходимо измерить ее внутренний диаметр и шаг. Полученные данные дают возможность по соответствующему стандарту определить наружный диаметр резьбы. Резьбомер, предназначенный для определения числа витков (ниток) на длине одного дюйма дюймовых и трубных цилиндрических резьб, имеет надпись Д55. При отсутствии резьбомера шаг однозаходной резьбы может быть определен с помощью отпечатка, полученного на полоске бумаги (рис. 11, в), Если на длину а, измеренную линейкой, приходится п делений, полученных в результате отпечатка витков резьбы, то шаг резьбы равен I = а/п. На рис. 11, г показан прием измерения хода или шага трапецеидальной резьбы с использованием тарелочного микрометра.  Рис. 11 |