Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Тема Правовое положение субъектов предпринимательской деятельнос. Тема Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности Субъекты предпринимательской деятельности

Скачать 156.91 Kb. Скачать 156.91 Kb.

|

|

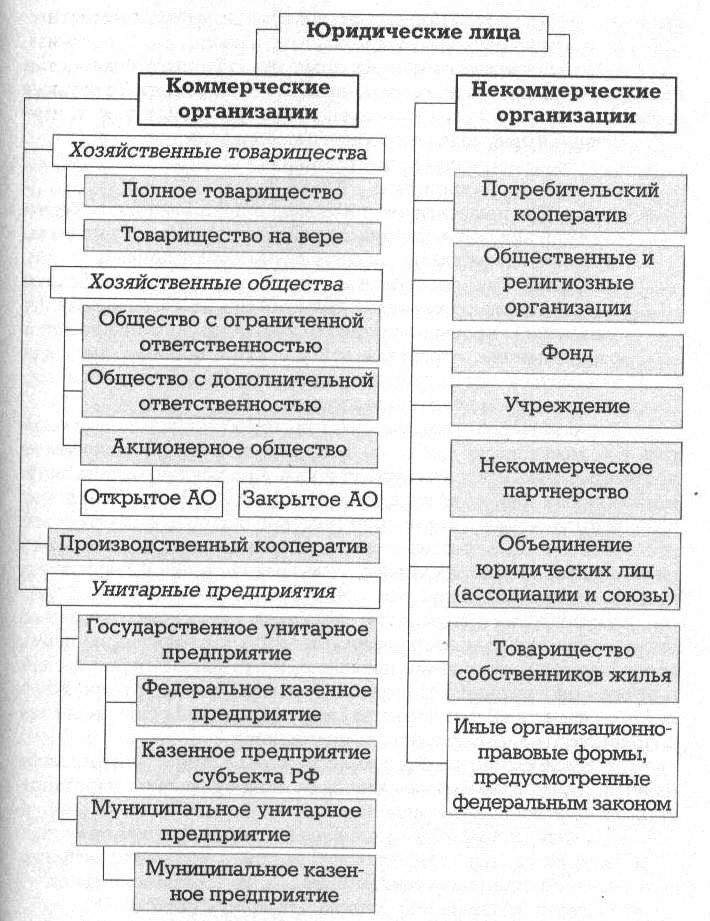

Тема Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 1.Субъекты предпринимательской деятельности Предпринимательская деятельность может осуществляться в двух формах: без образования юридического лица (индивидуальное предпринимательство) и с образованием юридического лица. Следовательно, субъектами предпринимательской деятельности являются: а) граждане (индивидуальные предприниматели); б) юридические лица. Среди субъектов предпринимательской деятельности нет государственных и муниципальных образований, т.к. данная деятельность всегда связана с риском и это противоречило бы задачам указанных субъектов. Поэтому государственные и муниципальные образования, для получения дополнительных источников дохода создают государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые занимаются предпринимательской деятельностью от собственного имени. Для более эффективного ведения предпринимательской деятельности ее субъекты могут объединять свои усилия и имущество на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Однако такое товарищество не является самостоятельным субъектом права, а, следовательно, и субъектом предпринимательской деятельности. Это – объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, действующих в хозяйственном обороте от собственного имени, а не от имени указанного объединения. 2 Право собственности и другие вещные права а) Право собственности Право собственности – это абсолютное субъективное право в отношении вещи, предоставляющее его обладателю (собственнику) возможность владеть, пользоваться и распоряжаться этой вещью, не признавая над ней чьего-либо иного господства, в своих интересах и по своему усмотрению (т.е. как своей), которому противостоит пассивная обязанность всех и каждого воздерживаться от посягательств на это право и не препятствовать собственнику в его осуществлении. Основные признаки права собственности: 1. Объектом права собственности является вещь, поэтому данное право и правоотношение, в состав которого оно входит (правоотношение собственности), относятся к числу вещных. Под вещью понимается любой объект материального мира, который способен удовлетворять те или иные потребности человека, и над которым последний может установить свое хозяйственное господство. Таким образом, вещами, с юридической точки зрения, является не только то, что принято понимать под ними в быту (предметы личного, домашнего обихода), но и гораздо более сложные объекты – здания и сооружения, квартиры, земельные участки и т.д. 2. Содержание права собственности составляют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению вещью. Под правомочием владения понимается возможность физического обладания вещью, хозяйственного воздействия на нее. Владение вещью может быть законным и незаконным. Законным называется владение, которое опирается на какое-либо правовое основание, т. е. на юридический титул владения. Законное владение часто именуют титульным. Незаконное владение на правовое основание не опирается, а потому является беститульным. Вещи, по общему правилу, находятся во владении тех, кто имеет то или иное право на владение ими. Поэтому по общему правилу тот, у кого вещь находится, имеет право на владение ею, пока не доказано обратное. Незаконные владельцы, в свою очередь, подразделяются на добросовестных и недобросовестных. Владелец добросовестен, если он не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Владелец недобросовестен, если он об этом знал или должен был знать. В соответствии с общей презумпцией добросовестности участников гражданских прав и обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК) следует исходить из предположения о добросовестности владельца. Правомочие пользования — это юридически обеспеченная возможность извлекать полезные свойства вещи путем ее эксплуатации, применения. Правомочие пользования обычно опирается на правомочие владения. Но иногда можно пользоваться вещью, и не владея ею. Например, музыкальная студия в определенные часы может сдавать инструменты и оборудование напрокат. Наконец, правомочием распоряжения считается обеспеченная правом возможность определять юридическую судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи (продать, подарить, передать в аренду, уничтожить и т.д.). Права владения и пользования могут принадлежать как собственнику, так и другим лицам, получившим эти правомочия от собственника. Право распоряжения реализуется собственником, а другими лицами — только по его прямому указанию. Собственник пользуется и распоряжается вещью по своему усмотрению. Он вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, если эти действия не нарушают права других лиц. Наряду с правами, предоставляемыми собственнику, закон возлагает на него определенные обязанности. К ним относится бремя содержания имущества (уплата налогов, ремонт некоторых видов имущества). Кроме того, собственник несет риск случайной гибели или случайного повреждения принадлежащего ему имущества. 3. Всякое вещное право, в том числе и право собственности, является правом абсолютным. Это означает, что праву собственности противостоит обязанность всех и каждого (т.е. неопределенного круга лиц) воздерживаться от любых его нарушений и посягательств, не препятствовать собственнику в осуществлении его правомочий. 4. Это право на собственные действия. Для осуществления этого права и удовлетворения своих интересов собственник не нуждается в действиях иных лиц. Этим вещное право отличается от права обязательственного, которое представляет собой право кредитора требовать от должника совершения определенных действий. б) Формы собственности В зависимости от того, кто выступает субъектом права собственности, различают следующие формы собственности: частная государственная муниципальная иные формы собственности. 1. Частную собственность составляет имущество граждан и частных юридических лиц. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных категорий, которые по закону им не могут принадлежать. При этом количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и частных юридических лиц, не ограничиваются (за некоторыми редкими исключениями). 2. Государственной собственностью в России считается имущество, принадлежащее РФ или ее субъектам. Оно может находиться в их непосредственном владении и пользовании (и тогда оно составит государственную казну РФ или соответствующего субъекта) или быть закреплено за государственными предприятиями и учреждениями. 3. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям является муниципальной собственностью. 4. К иным формам собственности относится имущество общественных и религиозных организаций. Они могут использовать свое имущество лишь для достижения целей, предусмотренных учредительными документами. в) Другие вещные права Большинство субъектов предпринимательской и иной хозяйственной деятельности являются собственниками своего имущества. Однако существуют субъекты предпринимательской (хозяйственной) деятельности, владеющие имуществом не на праве собственности, а на других вещных правах, предусмотренных законодательством: право хозяйственного ведения, право оперативного управления. К таким организациям-несобственникам законодатель относит: государственные унитарные предприятия, в том числе казенные; муниципальные унитарные предприятия, в том числе казенные; финансируемые собственником учреждения, которые могут быть как государственными или муниципальными, так и частными. Имущество, закрепленное за данными юридическими лицами при их создании, равно как и приобретенное ими впоследствии, в процессе своей деятельности, принадлежит на праве собственности их учредителю и одновременно самому предприятию или учреждению на ограниченном вещном праве. По своим обязательствам рассматриваемые организации отвечают имуществом, принадлежащим им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления: унитарные предприятия – всем, а учреждения – только денежными средствами. По обязательствам же собственника этого имущества (т.е. учредителя) они, будучи самостоятельными субъектами права, никакой ответственности не несут. Право хозяйственного ведения может быть учреждено только собственником государственного или муниципального имущества. Оно предоставляется государственному или муниципальному унитарному предприятию и распространяется на любое имущество такого предприятия - как на переданное ему собственником, так и на полученное предприятием по сделкам или произведенное им. Право хозяйственного ведения, закрепленное за таким предприятием, состоит в том, что предприятие использует (эксплуатирует) это имущество для получения прибыли, но под контролем собственника. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Предприятие владеет и пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения. Оно может самостоятельно распоряжаться таким имуществом, если оно относится к категории движимого. Недвижимым имуществом предприятие может распоряжаться (продать, сдать в аренду) только с согласия собственника. Однако и в отношении движимого имущества нельзя говорить о том, что предприятие может распоряжаться им совершенно свободно, ибо при заключении сделок по поводу этого имущества оно не может выходить за пределы своей специальной правоспособности, т.е. действовать в противоречии с предметом и целями деятельности, указанными в его уставе. Сделки, совершенные с выходом за пределы такой правоспособности, ничтожны. Утверждая устав, определяя предмет и цели деятельности унитарного предприятия, собственник тем самым устанавливает известные границы для реализации этим предприятием права хозяйственного ведения на закрепленное за ним имущество. Право оперативного управления предоставляется государством и муниципальными образованиями казенным предприятиям. Это право может быть также закреплено любым собственником (как государственным, так и иным) за учреждением (некоммерческой организацией), финансируемым собственником. По содержанию право оперативного управления более узкое, чем право хозяйственного ведения. Имущество, находящееся в оперативном управлении, может использоваться своим владельцем лишь в соответствии с целями деятельности организации и заданиями собственника. Более того, собственник может изъять излишнее и неиспользуемое имущество или то имущество, которое используется не по назначению. Казенное предприятие самостоятельно распоряжается только своей продукцией. Распоряжение любым другим имуществом осуществляется с согласия собственника. К иным вещным правам ГК РФ также относит: право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты. 3 Юридические лица Понятие и признаки юридических лиц Определение дано в ст. 48 ГК РФ: юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Признаки юридического лица: 1) Организационное единство юридического лица отражает наличие системы существенных социальных взаимосвязей, посредством которых лица объединяются в единое целое; наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации и наличие определенной цели образования и функционирования. 2) Наличие обособленного имущества означает закрепление за юридическим лицом (на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления) права самостоятельного распоряжения имуществом, обособленным от имущества всех третьих лиц, в том числе его учредителей. 3) Самостоятельная имущественная ответственность означает, что юридическое лицо отвечает по своим обязательствам только своим собственным имуществом. Учредители (участники) или собственники юридического лица не отвечают по его долгам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителей (участников) или собственников, за исключением случаев, предусмотренных законом или учредительными документами. 4) Выступление в гражданском обороте от своего имени. Выступление в гражданском обороте от своего имени означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо, выступая в имущественном обороте, обладает фирменным наименованием, закрепленным в учредительных документах. Заключая сделки, юридическое лицо приобретает права и обязанности для себя, а не для участников или структурных подразделений. Понятие правоспособности и дееспособности Правоспособность юридического лица представляет собой абстрактную возможность обладать субъективными гражданскими правами и обязанностями. Дееспособность юридического лица - это способность своими действиями приобретать права, обязанности и нести ответственность. В теории гражданского права и практике гражданско-правового регулирования принято выделять два вида правоспособности юридических лиц: общую (универсальную) и специальную правоспособность. Общая правоспособность выражается в возможности иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любого вида деятельности, не запрещенной законом. Такой вид правоспособности присущ только коммерческим организациям. Специальная правоспособность означает, что юридическое лицо вправе осуществлять только определенные виды деятельности, предусмотренные его учредительными документами и обусловленные целями его создания. Правоспособность некоммерческих организаций может быть только специальной. Классификация юридических лиц (рисунок 1) Юридические лица могут классифицироваться по различным основаниям: по формам собственности (государственные, муниципальные, частные) по цели деятельности (коммерческие и некоммерческие) по степени обособления имущества (имеющие право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество) по организационной структуре (простые и сложные) по степени взаимного участия юридических лиц в уставных капиталах друг друга (основные, зависимые, дочерние) по особенностям организационно-правовой формы (хозяйственные общества и товарищества, унитарные предприятия, производственные кооперативы, общественные организации, учреждения, фонды и др.) Ликвидация юридических лиц Ликвидация – способ прекращения юридического лица, при котором правопреемство не возникает. Ликвидация также может производиться в добровольном и принудительном порядке. Гражданское законодательство содержит примерный перечень оснований ликвидации юридических лиц. К ним относятся: истечение срока, на который создавалась организация; достижение целей, поставленных в учредительных документах; признание недействительной регистрации юридического лица. Принудительная ликвидация осуществляется в судебном порядке по требованию уполномоченных государственных органов, на основании нарушения положений учредительных документов, осуществления деятельности без лицензии, грубого нарушения законодательства, несостоятельности (банкротства) юридического лица и т. п. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.  Классификация юридических лиц (рисунок 1) 4 Индивидуальные предприниматели Статья 34 Конституции РФ провозглашает право каждого на использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Индивидуальная предпринимательская деятельность ведется гражданином от своего имени и на свой собственный риск (от своего имени он совершает сделки и другие юридически значимые действия), он отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, а не только тем, которое используется в предпринимательской деятельности. Гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью только с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, т. е. получив свидетельство о государственной регистрации. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется по месту их жительства в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.Для занятия определенными видами деятельности индивидуальному предпринимателю в соответствии с законодательством необходимо получить лицензию. Индивидуальные предприниматели как налогоплательщики должны встать на учет в налоговом органе по месту их жительства в течение 10 дней после их государственной регистрации. Также в течение 10 дней с момента государственной регистрации индивидуальные предприниматели обязаны встать на учет по месту жительства в территориальных органах Пенсионного фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования РФ, Фонда социального страхования РФ. |