Изменение территориальных границ феодальной Руси в IX. Тезисы ответов Причины территориального распада Древнерусского государства

Скачать 220.12 Kb. Скачать 220.12 Kb.

|

|

Изменение территориальных границ феодальной Руси в IX - XVII вв.

Содержание и особенности правовой системы Руси в IX - XVII вв.

Формирование и развитие системы государственной власти в IX - XVII вв.

Духовная жизнь и идеология русского общества в IX – XVII вв.

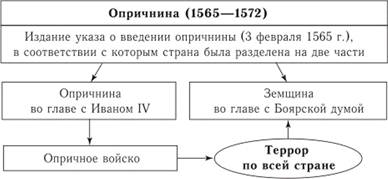

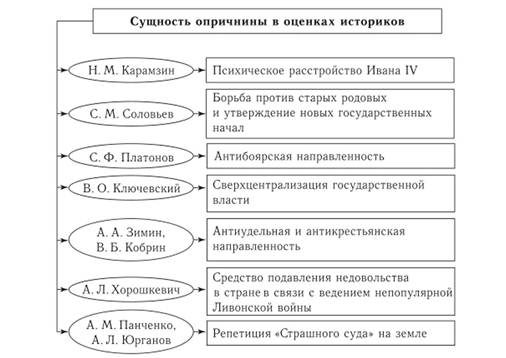

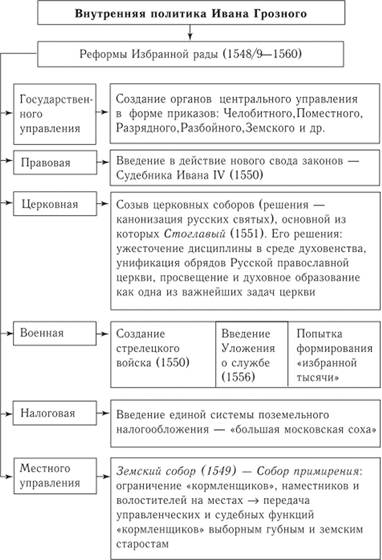

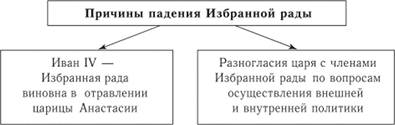

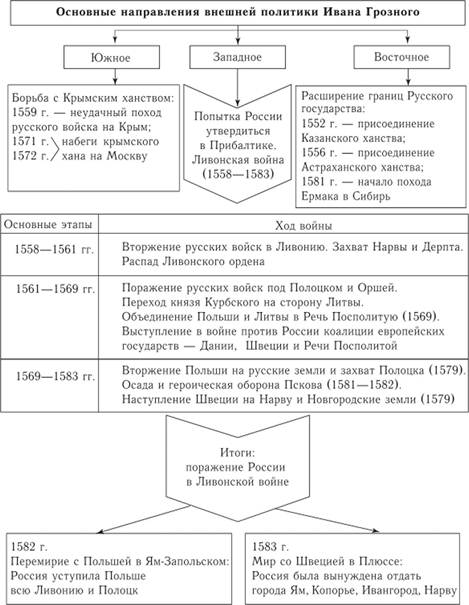

ОпричнинаВ декабре 1564 г. царь неожиданно для своих подданных покинул Москву и укрылся вместе с семьей в Александровской слободе, которая находилась примерно в 100 километрах от столицы. Посланные оттуда гонцы привезли в Москву две грамоты. Одна из них обвиняла бояр и высшее духовенство в изменах и заговорах против царя. Другая, адресованная горожанам, объявляла, что "гневу и опалы" на них царь не держит. Этим ловким маневром Иван рассчитывал приобрести союзников в лице населения столицы. Спустя несколько дней царь принял делегацию Боярской думы и церковных иерархов. В качестве условия возвращения на престол Иван назвал учреждение опричнины (рис. 4.4). Просуществовавшая очень короткое время (1565—1572) опричнина оставила глубокий след в русской истории и вызвала немало споров среди ее исследователей.  Этот термин, происходивший от слова "опричь" (кроме), существовал в феодальном праве и до Ивана Грозного. Когда-то так называли земельный удел, выделенный княжеской вдове. Царь Иван вкладывал в слово "опричнина" совсем другое значение. Под ним понимались и специально выделенный царю земельный удел, и штат царских приближенных, и особое войско. Опричные владения включали в себя ряд городов и уездов в центре страны (Суздаль, Можайск, Вязьма), богатые земли русского Севера, некоторые уезды на южных рубежах государства. Остальная территория государства получила название "земщина". Весь государственный аппарат был разделен на две части: опричный и земский. Даже в столице страны появились опричные и земские слободы и улицы. Вошедшие в опричнину феодалы (первоначально их была тысяча, а к 1572 г. — шесть тысяч) носили специальную униформу: черный кафтан и черную же островерхую шапку. Преданность своему государю, готовность вымести и выгрызть изменников символизировали привязанные к шеям лошадей и колчанам для стрел метлы и собачьи головы. Первые же месяцы существования опричнины ознаменовались чудовищными по своей жестокости казнями неугодных царю людей. Жертвами кровавых расправ оказывались заподозренные в измене бояре и государственные деятели, члены их семей и слуги. По обвинению в заговоре были казнены двоюродный браг царя Андрей Старицкий, его жена, дочь и мать. Одним из самых страшных преступлений Ивана Грозного была карательная экспедиция в Новгород зимой 1570 г. Ложный донос об измене новгородских бояр и духовенства послужил поводом для убийства тысяч ни в чем неповинных жителей города. Опричники не жалели пи женщин, ни детей. Людей подвергали всевозможным истязаниям, топили в реке, обливали каким-то огненным составом. По словам летописца, несчастные погибали на глазах царя "в лютых и неисповедимых муках". Следующей жертвой должен был стать Псков. По преданию, спасителем псковичей оказался юродивый Никола. "Долго ли тебе лить неповинную кровь христианскую, царь-кровопийца?" — устыдил царя бесстрашный юродивый. "Непобедимое" в войне с собственным народом, опричное войско оказалось неспособным противостоять внешнему врагу. Летом 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей совершил опустошительный поход на Москву. Крымские татары подожгли московский посад и увели в рабство более 100 тыс. русских пленников. Летом следующего года набег повторился. На этот раз враг был остановлен и разбит небольшим по численности войском, объединившим как опричников, так и земских бояр и дворян. Командовал войском князь М. И. Воротынский. Полководца ждала трагическая участь: вскоре после победы над крымским ханом он попал в опалу и был казнен. Осенью 1572 г. опричнина была официально отменена. Под угрозой наказания царь запретил своим подданным даже произносить это слово. Многие бывшие опричники из палачей превратились в жертвы: их обвинили в государственных преступлениях и казнили. Нельзя не отметить, что после упразднения опричнины царь создал так называемый двор и вновь поделил страну на земскую и дворовую части. Однако большой роли в политической и экономической жизни страны это уже не играло. С отказом от опричных порядков прекратился или, по крайней мере, сократился массовый террор. В 1575 г. Иван Грозный по не вполне понятным причинам провел своеобразный политический маскарад. Главой государства он объявил крещеного татарского князя Симеона Бекбулатовича, а себя — лишь скромным удельным князем, подданным Симеона. Игра в отречение продлилась всего лишь год, после чего татарский князь был смещен, и все встало на свои места. Какие цели преследовала опричнина? Зачем Ивану Васильевичу понадобились массовые убийства и казни? Ответ на эти вопросы пытается дать не одно поколение исследователей (рис. 4.5).  Рис. 4.5 Историки XVIII—XIX вв., объясняя внутреннюю политику Ивана IV, часто выдвигали на первый план личные качества царя. И. М. Карамзин писал о психическом расстройстве царя. С. М. Соловьев понял, что опричнина не объясняется одной лишь царской жестокостью. В действиях Грозного он увидел борьбу и утверждение новых государственных начал против старых родовых. С. Ф. Платонов полагал, что опричнина задумывалась целенаправленной государственной реформой, призванной сокрушать политическое и экономическое могущество бояр-вотчинников и потомков удельных князей. В 1930—1940-е гг. с подачи самого И. В. Сталина советская историография восхваляла чуть ли не каждое деяние Ивана IV. Этот царь провозглашался выдающимся государственным деятелем и борцом с сепаратизмом реакционных бояр. Постановление ЦК В КП (б) называло его человеком "с сильной волей и характером". Историк А. А. Зимин усмотрел в действиях царя противоречия: борясь с пережитками "удельной старины", он создал в своем государстве новый удел — опричнину. По мнению А. А. Зимина, опричный террор был направлен не только против удельной системы, но и против самостоятельности церкви и некогда независимого Новгорода, против остатков свобод крестьянского населения России. Другой современный историк, Р. Г. Скрынников, считает, что опричнина была призвана ликвидировать экономическое могущество боярско- княжеской знати. С этим категорически не соглашался другой крупный специалист по истории русского Средневековья, В. Б. Кобрин, который, развивая положения работ А. А. Зимина, пришел к выводу, что опричнина ие изменила характер и структуру феодального земельной собственности. Боярское и княжеское землевладение пережило опричнину. По мнению В. Б. Кобрина, никакого противостояния боярства и дворянства не было. Главной целью опричнины являлось укрепление личной власти царя. Современный исследователь А. Л. Хорошкевич полагает, что опричнина была средством подавления недовольства против затянувшейся и непопулярной Ливонской войны. Очень интересную, хотя и нуждающуюся в доказательствах гипотезу высказывает А. Л. Юрганов. Историк предполагает, что основополагающими в политике Ивана Грозного были не политические или социальные, а религиозные мотивы. Опричный террор был для религиозного фанатика прообразом Страшного суда на земле. Несомненно одно: политика опричнины имела далеко идущие политические последствия (рис. 4.6).  Рис. 4.6 Опричнина привела к ликвидации пережитков удельного времени и укреплению режима личной власти царя. Социально-экономические последствия опричнины оказались пагубными. Опричнина и затянувшаяся Ливонская война разорили страну. Глубокий экономический кризис, охвативший Россию в 1570—1580-е гг., современники называли "порухой". Одним из последствий внутренней политики Ивана Грозного стало закрепощение русского крестьянства. Решающим шагом в этом направлении стало установление в 1581 г. "заповедных лет", впредь до отмены которых крестьянам запрещалось покидать своих владельцев. На деле это означало, что крестьян лишили древнего права перехода в Юрьев день, хотя формально закона об его отмене, вероятно, не было. Реформы Избранной рады В самом конце 1540-х гг. вокруг молодого царя сплотился кружок приближенных, получивший название правительства Избранной рады. Фактическим руководителем его стал незнатный по происхождению дворянин А. Ф. Адашев. Большое влияние на царя приобрел и священник Благовещенского собора Сильвестр. В работе Избранной рады принимали участие князья Д. Курлятьев, А. Курбский, М. Воротынский, дьяк Иван Висковатый, митрополит Макарий. Избранная рада осуществила ряд важных преобразований в жизни страны, направленных на укрепление централизованного государства. Именно при Избранной раде в 1549 г. был сделан важный шаг в становлении сословно-представительной монархии: собрался первый в русской истории Земский собор. Так стали называться периодически собираемые царем совещания для решения и обсуждения важнейших вопросов внутренней и внешней политики государства. Земский собор 1549 г. рассматривал проблемы отмены кормлений и пресечение злоупотреблений наместников. В связи с этим он получил названия "Собор примирения  Глубокие изменения произошли в системе государственного аппарата. Правительство Избранной рады начало формирование отраслевых органов управления. Такие отдаленные прообразы современных министерств назывались приказами, а их служащие — дьяками и подьячими. В числе первых были образованы Челобитный, Поместный, Земский и другие приказы. В 1550 г. был принят новый Судебник Русского государства. Структура этого важнейшего документа говорит о быстрых темпах развития государственной и правовой системы в XV—XVI вв. Статьи Судебника 1550 г. более четко отделены одна от другой, чем статьи Судебника 1497 г. К первым статьям предыдущего Судебника добавлены правовые нормы, преследующие должностных лиц за неправедный суд и взяточничество. Судебные полномочия царских наместников ограничивались. Дела о разбойниках передавались в ведение губных старост. В Судебнике есть указания о деятельности приказов. Ряд статей Судебника относятся к социальной сфере. Здесь подтверждено право крестьянского перехода в Юрьев день. Судебник 1550 г. ввел существенное ограничение по порабощению детей холопов. Ребенок, рожденный до того, как его родители оказались в холопстве, признавался свободным. Коренным образом были изменены принципы местного управления. В 1556 г. во всем государстве была отменена система кормлений. Управленческие и судебные функции передавались губным и земским старостам. Принятое правительством Уложение о службе упорядочило порядок несения феодалами военной повинности. Вооруженные силы подверглись значительному переустройству. Из служилых людей (дворян и детей боярских) формировалось конное войско. В 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско. Стрельцами стали называть пехотинцев, вооруженных огнестрельным оружием. Усилена была и артиллерия. Из общей массы служилых людей формировалась "избранная тысяча" лучших, наделенных подмосковными землями дворян. Большую роль в укреплении русской государственности сыграл выдающийся церковный деятель Макарий, бывший в 1542—1563 гг. русским митрополитом. В 1540-е гг. он созывал церковные соборы, на которых проводилась большая работа по канонизации русских святых. В феврале 1551 г. под руководством Макария был проведен собор, получивший название Стоглавого, поскольку его решения были изложены в 100 главах. Собор обсуждал широкий круг вопросов, в частности о церковной дисциплине и нравственности монахов, просвещении и духовном образовании, внешнем виде и нормах поведения христианина. Особенно важное значение имела унификация обрядов Русской православной церкви. Реформаторская деятельность Избранной рады продолжалась около 10 лет. Уже с 1553 г. начинаются разногласия царя со своими приближенными. В тот год опасная болезнь Ивана поставила вопрос о престолонаследии. Не надеясь выжить, царь завещал престол своему грудному сыну Дмитрию. Многие из придворных отказались присягнуть младенцу. В качестве кандидатуры на престол выдвигался двоюродный брат Ивана князь Владимир Андреевич Старицкий. Сильвестр и многие другие члены Избранной рады в решительную минуту изменили царю и перешли на сторону его противников. Вопреки всеобщему ожиданию царь Иван выздоровел, после чего объявил о прощении своего родственника и приближенных. Поводом для возобновления конфликта послужила смерть в 1560 г. царицы Анастасии. Члены Избранной рады были обвинены в том, что они злым колдовством умертвили любимую царскую жену. Реформаторской деятельности пришел конец, недавние правители попали в опалу. Избранная рада прекратила свое существование (рис. 4.3).  В 1564 г. князь Андрей Курбский, считавшийся долгое время ближайшим советником и личным другом Ивана, изменил царю и перебежал к полякам. Из изгнания он напишет своему бывшему властелину письмо, полное обвинений и упреков. Ответное послание Ивана Грозного станет настоящим манифестом самодержавной власти. И Курбский, и Грозный обладали большим литературным талантом. Их растянувшаяся на многие годы переписка — один из выдающихся памятников русской литературы и общественной мысли XVI в. Внешняя политика Ивана ГрозногоВо внешней политике Ивана Грозного различают три направления: южное, западное и восточное (рис. 4.7).  Рис. 4.7 На южном направлении основную задачу составляла защита русских границ от набегов крымских татар. С этой целью была построена новая оборонительная линия — Тульская засечная черта. Поход русских войск па Крым в 1559 г. окончился неудачей. Как уже говорилось выше, в 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей совершил набег на Москву. Следующий набег крымчан летом 1572 г. удалось остановить. Ханское войско было разбито М. И. Воротынским. Правление Избранной рады отмечено крупными успехами во внешней политике государства на восточном направлении. В начале 1550-х гг. к Руси были присоединены два крупных татарских государства, образовавшихся после распада Золотой Орды. В 1551 г. началась подготовка к походу на Казанское ханство. Решающую роль в стратегическом и техническом обеспечении похода сыграл талантливый дьяк И. Г. Выродков. Недалеко от Казани у впадения в Волгу реки Свияги была поставлена крепость Свияжск, которая сооружалась в кратчайшие сроки, поскольку была составлена из готовых, сплавленных по Волге от Углича деревянных блоков. В августе 1552 г. 150-тысячиое войско подошло к хорошо укрепленным стенам Казани. При взятии города применялась передвижная осадная башня — "гуляй-город". По замыслу И. Г. Выродкова под Казанский кремль были сделаны подкопы, куда заложены бочки с порохом. Взрывы разрушили часть стены, и через ее проломы русские войска вошли в город. Казань была взята 2 октября 1552 г. В 1556 г. было завоевано Астраханское ханство. Таким образом, границы Московского царства перешагнули за Волгу и приблизились к рубежам Азии. Этот рубеж был перейден в начале 1580-х гг. Вооруженная на средства богатых купцов Строгановых экспедиция казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем совершила поход в Сибирь, разбила войска сибирского хана Кучума и присоединила его земли к Русскому государству. Так началось освоение Сибири русскими людьми. После присоединения Поволжья приоритетным во внешней политике стало западное направление. Главной целью начавшейся в 1558 г. Ливонской войны явилось завоевание Россией выхода к Балтийскому морю. В 1558—1560-х гг. военные действия велись против рыцарского Ливонского ордена, которому принадлежала территория Прибалтики. Начало войны оказалось удачным: войска Ивана IV прошли почти всю Ливонию, взяли 20 городов, орден был фактически разгромлен, а магистр взят в плен. В 1561 г. орден распался. Однако победы русского оружия противоречили интересам Польши, Дании и Швеции, к которым перешли бывшие владения ордена, поэтому вместо одного врага России пришлось сражаться с тремя сильными противниками. Взятие в феврале 1563 г. Полоцка оказалось одним из последних крупных успехов русских войск, потерпевших в 1563—1564 гг. ряд серьезных поражений. В 1569 г. Польша объединилась с Литвой, образовав единое государство — Речь Посполитую. В начале 1570-х гг. русскому царю на время удалось достичь ряда дипломатических и военных успехов. Чтобы нейтрализовать Данию, Иван IV создал в Прибалтике подчиненное себе королевство во главе с братом датского монарха Магнусом, женатым не племяннице Грозного. Выгодной для России оказалась и ситуация во вновь образованной Речи Посполитой. Во главе этого государства стоял избираемый дворянством король. В 1572- 1575 гг. в Речи Посполитой наступил обычный для истории этой страны период бескоролевья и анархии. За эти годы России удалось одержать несколько новых побед, занять многие города Прибалтики. Ситуация изменилась с приходом на польский престол нового короля Стефана Батория. В 1577 г. Магнус предал Ивана Грозного и перешел на сторону Польши. В 1579 г. Стефан Баторий перешел в наступлении и захватил Полоцк, Великие Луки и другие города, а в 1581 г. его войска осадили Псков. Только героическое сопротивление защитников города помогло остановить наступление врага. Пять месяцев польский король осаждал город, но взять его не смог. В 1582 г. в Ям-Запольском было заключено перемирие, согласно которому между Россией и Полыней сохранялась старая государственная граница. Перемирие со Швецией было заключено в 1583 г. в Плюссе. Россия не только не приобрела желанного выхода к морю, но и вынуждена была уступить Ям, Копорье, Ивангород и прилегающее южное побережье Финского залива. Таким образом, растянувшаяся на четверть века Ливонская война окончилась поражением. в 1581 г., в условиях крайнего разорения страны и бегства населения, Иван IV ввёл «заповедные лета», запрещающие крестьянский выход на территориях, наиболее пострадавших от бедствий. Отмена юрьева дня Зе́мский собо́р — высшее сословно-представительское учреждение Русского царства с середины XVI до конца XVII века, собрание представителей всех слоёв населения для обсуждения политических, экономических и административных вопросов Губной староста — выборный представитель земской власти в Русском государстве с первой половины XVI века до 1702 года. Территория, на которую распространялась его юрисдикция, называлась губа Боя́рская ду́ма — высший совет Русского царства, состоявший из представителей феодальной аристократии «Избранная рада» — неофициальное правительство Ивана Грозного в конце 1540—1550 годах, термин, введённый князем А. М. Курбским для обозначения круга лиц, составлявших неформальное правительство при Иване Грозном в 1549—1560 годах. Избранная тысяча – лучшие представители дворянства, которые по приказу Ивана Грозного награждались земельными владениями под Москвой за несение верной службы царю. Составили ядро государева войска. Указ о наделении их землей был подписан в октябре 1550 года. Опри́чнина — в Русском государстве 1565—1572 годов личный удел царя Ивана Грозного, особая государственная территория, с войском и государственным аппаратом, доходы с которой поступали в государственную казну Приказы — органы системного управления в Русском царстве, заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными областями государства. Приказы назывались иначе палатами, избами, дворами, дворцами, третями или четвертями САМОДЕРЖА́ВИЕ В дореволюционной России: форма правления, при к-рой неограниченная верховная власть царя опиралась на господствующий класс дворян-помещиков. «Кормле́ние» — вид пожалования великих и удельных князей своим должностным лицам, по которому княжеская администрация содержалась за счёт местного населения в течение периода службы Стогла́вый собо́р — поместный собор Русской церкви и земский собор, который проходил в Москве с 23 февраля по 11 мая 1551 года в Успенском соборе Кремля, с участием царя Ивана Грозного, высшего духовенства и представителей Боярской думы Сословно-представительная монархия — форма правления, предусматривающая участие сословных представителей в управлении государством, составлении законов. Она складывается в условиях политической централизации. Различные сословия были представлены в органах власти неравномерно. Стреле́ц — выборный служилый человек «по прибору» в конце XV — начале XVIII веков, служивший в государственном стрелецком войске и вооружённый «огненным боем», обычно пехотинец, реже — ездящая пехота. Стрельцы в России составили первое постоянное войско. Судебник Ива́на IV, Судебник 1550 года — сборник законов периода сословной монархии в России; памятник русского права XVI века, первый в русской истории нормативно-правовой акт, провозглашённый единственным источником права. Принят на первом в Русском царстве Земском Соборе 1549 года при участии Боярской думы Эсхатоло́гия — система религиозных взглядов и представлений о конце истории, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и её переходе в качественно новое состояние. |