Плоские черви. (реф) Тип Плоские черви, классы Сосальщики и Ленточные черви (пе. Тип Плоские черви, классы Сосальщики и Ленточные черви (печеночный сосальщик, кошачий сосальщик, легочный сосальщик, кровяные сосальщики). Реферат

Скачать 1.19 Mb. Скачать 1.19 Mb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» Кафедра медицинской биологии и генетики Тип Плоские черви, классы Сосальщики и Ленточные черви (печеночный сосальщик, кошачий сосальщик, легочный сосальщик, кровяные сосальщики). Реферат

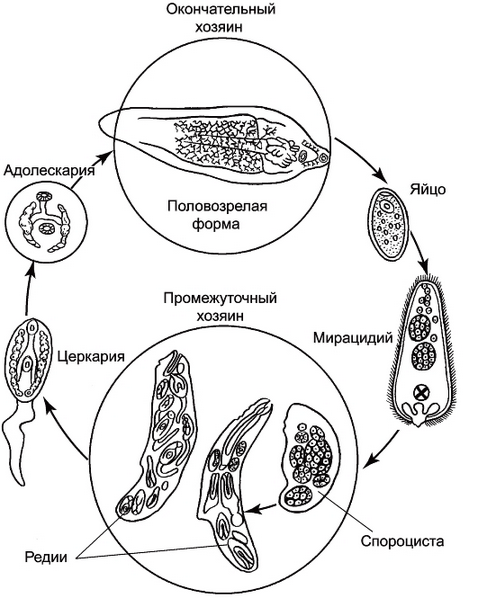

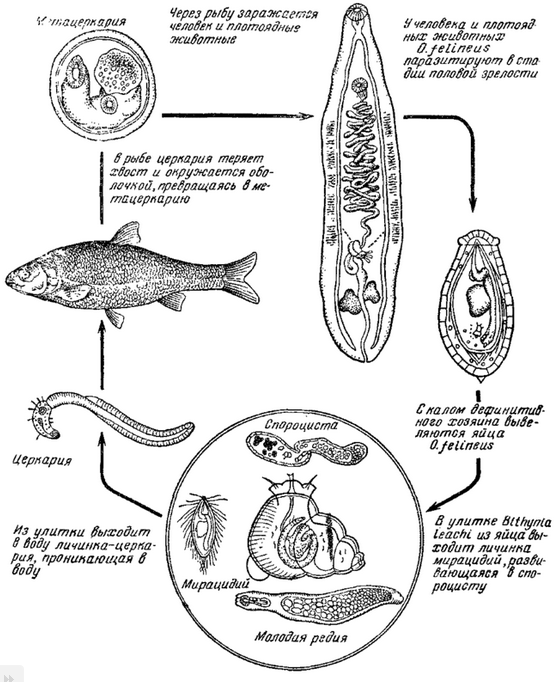

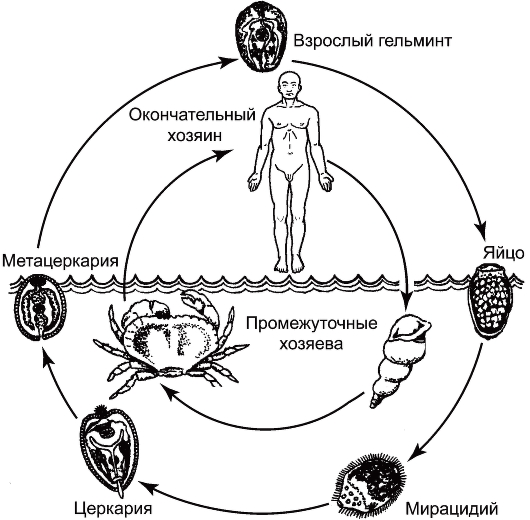

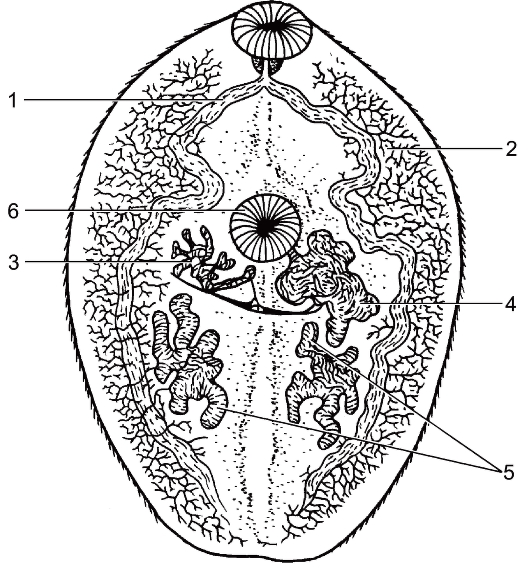

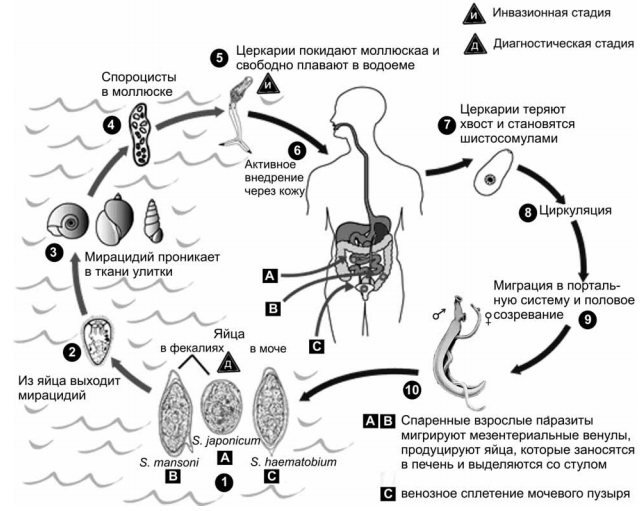

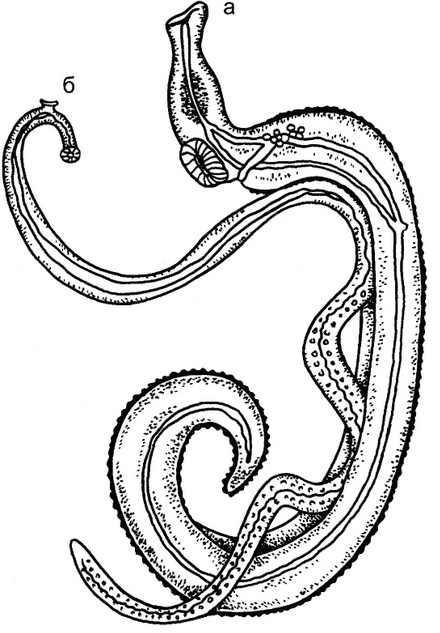

Гомель 20.. Содержание Общая характеристика типа Плоские черви 3 Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica) 5 Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus) 7 Легочный сосальщик (Paragonimus westermani) 9 Шистосомы (кровяные сосальщики) 11 Список использованных источников 14 Общая характеристика типа Плоские черви Сосальщики (лат. Trematoda) — класс паразитических плоских червей. Описано около 7200 видов, около 40 видов являются паразитами человека и вызывают опасные заболевания — трематодозы. Классификация: Тип Плоские черви — Plathelminthes Класс Сосальщики — Trematoda Класс Ленточные черви — Cestoidea Общая характеристика.Класс сосальщиков состоит из паразитических червей с плоским нерасчлененным телом листовидной формы. Как правило, имеются присоски для прикрепления к телу хозяина. Кишечник образует две ветви, которые заканчиваются слепо. Почти все сосальщики — гермафродиты, за исключением шистозом. Развитие сосальщиков происходит со сменой хозяев. Морфологические особенности.Половозрелая гермафродитная стадия сосальщиков носит название мариты. Тело мариты имеет плоскую листовидную форму. На переднем конце тела имеется ротовая присоска, на дне которой расположен рот. Вторая присоска расположена на брюшной стороне и служит для прикрепления к органам хозяина. Покровы тела и аппарат движения. Стенку тела трематод составляет кожно-мускульный мешок. Наружный покров тела сосальщиков представляет собой тегумент, который состоит из слоя клеток, слившихся между собой с образованием общей протоплазмы (синцития). Наружная часть тегумента — это безъядерная цитоплазма, содержащая большое число митохондрий, внутренняя часть тегумента содержит ядра. Под тегументом находится базальная мембрана, под которой расположена гладкая мускулатура, состоящая из кольцевых, продольных и диагональных мышечных волокон. Пищеварительная система. Ротовое отверстие ведет в мускулистую глотку. За глоткой следует пищевод и разветвленный кишечник, который заканчивается слепо. Анальное отверстие отсутствует. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца, от которого отходят три пары нервных стволов, из которых лучше развиты боковые. Нервные стволы связаны между собой комиссурами (перемычками). Благодаря этому нервная система напоминает решетку (ортогон). Органы чувств. Имеются осязательные и другие нервные окончания в покровах тела. Выделительная система представлена протонефридиями. Многочисленные собирательные каналы впадают в центральный выделительный канал, который проходит посередине тела и заканчивается выделительной порой на заднем конце. Половая система. Все сосальщики — гермафродиты, за исключением шистозом, которые являются раздельнополыми животными. Мужская половая система состоит из двух семенников, двух семяпроводов, сливающихся в семяизвергательный канал, и копулятивного органа (цирруса). Женская половая система устроена сложно. Яичник, желточники и семяприемник открываются в оотип, где происходит оплодотворение и формирование оплодотворенных яиц. В оотип поступают выделения из специальных желез (тельце Мелиса) и питательные вещества для яиц из желточников. Из оотипа яйца перемещаются в матку и выводятся наружу через половое отверстие. У некоторых сосальщиков оплодотворение происходит в семяприемнике. Оплодотворение обычно перекрестное, иногда наблюдается самооплодотворение. Жизненный циклтрематод сложный, протекает со сменой хозяев и сопровождается чередованием гермафродитных и личиночных стадий, которые паразитируют в организме промежуточного хозяина (обычно в брюхоногих моллюсках). У некоторых видов трематод в жизненном цикле присутствует второй промежуточный хозяин. Основной хозяин — позвоночное животное или человек. Сложные жизненные циклы сосальщиков связаны с прохождением ряда стадий. На разных стадиях развития трематод осуществляется половое размножение, как с оплодотворением, так и партеногенетически, что обеспечивает огромное число потомков, необходимое для поддержания существования вида. Общая схема цикла развития трематод. Из яйца выходит личинка — мирацидий, которая способна плавать с помощью ресничек. Для дальнейшего развития мирацидий должен попасть в организм первого промежуточного хозяина — брюхоногого моллюска определенного вида. В организме моллюска мирацидий превращается в личинку — спороцисту, в которой из партеногенетических яйцеклеток развивается следующее поколение личинок — редии или дочерние спороцисты. Следующее поколение личинок называется церкариями. Они покидают организм моллюска, далее их поведение зависит от вида трематод. Возможны три варианта развития церкарий: прямое заражение окончательного хозяина через наружные покровы или при случайном заглатывании (характерно для шистозом); заражение второго промежуточного хозяина и образование метацеркария. Окончательный хозяин заражается, употребляя в пищу инфицированное мясо (характерно для кошачьего, легочного и китайского сосальщиков); инцистирование церкарии во внешней среде на водных растениях или (стадия адолескарии) с последующим пассивным заражением окончательного хозяина (печеночный сосальщик). Окончательным хозяином, в котором развиваются половозрелые особи (мариты), служит позвоночное животное. В организме окончательного хозяина мариты могут локализоваться в протоках печени и желчного пузыря, дыхательных путях, кровеносных сосудах. Образующиеся яйца паразитов чаще всего выводятся во внешнюю среду с фекалиями. Для сосальщиков характерны специализация и упрощение в строении некоторых органов в связи с паразитическим образом жизни. Специализация проявляется наличием присосок, шипов, крючьев и других образований на поверхности тела, мощным развитием половой системы и интенсивным размножением на различных стадиях жизненного цикла. Морфологическая дегенерация (упрощение организации) выражается в отсутствии органов чувств у половозрелых форм, являющихся эндопаразитами. Сосальщики произошли, по-видимому, от ресничных червей, которые перешли к паразитическому образу жизни. Заболевания, вызванные разными видами сосальщиков, носят общее название трематодозов. Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica) Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica) — возбудитель фасциолеза, антропозооноза, природно-очагового заболевания. Географическое распространение: повсеместно, чаще в странах с жарким и влажным климатом. Локализация: желчные протоки печени. Морфологическая характеристика. Листовидной формы, 3-5 см в длину, на переднем конце расположены две присоски: ротовая — терминально и брюшная — чуть ниже. Кожно-мускульный мешок представлен тегументом и тремя мышечными слоями. В пищеварительной системе имеется рот, глотка и два главных канала кишечника, имеющих многочисленные разветвления. Кишечник заканчивается слепо. Выделительная система протонефридиального типа, имеется центральный выделительный канал, заканчивающийся выделительной порой. Половая система гермафродитная. Семенники сильно разветвлены, расположены в средней части тела, яичник также разветвлен. Матка розетковидная, лежит позади брюшной присоски. Цикл развития. Биогельминт. Окончательные хозяева — травоядные животные, свиньи и человек. Промежуточный хозяин — пресноводный моллюск, малый прудовик — Limnea truncatula, в теле которого происходит партеногенетическое размножение личинок. В результате из одного мирацидия, попавшего в моллюска, выходят в воду 160 церкариев. Инвазионная форма для человека и других окончательных хозяев — адолескарий, прикрепленный к водным растениям. Патогенное действие. Вызывает задержку оттока желчи, воспалительный процесс в пораженном органе, очень редко приводит к развитию цирроза. Имеет место общее токсическое действие на организм больного. Источник заражения. Очаг возникает при наличии прудовиков в водоеме и высокой заболеваемости среди рогатого скота, фекалии которых могут попадать в водоем. Диагностика. Обнаружение яиц в фекалиях больного, а также при дуоденальном зондировании в содержимом двенадцатиперстной кишки. Яйца крупные, 130-150 мкм в длину, правильной овальной формы, желтоватой окраски, на одном полюсе имеется крышечка. Возможно выявление “транзитных яиц“ в фекалиях здорового человека. Во избежание ошибок за несколько дней до повторного обследования следует исключить печень из рациона больного. Профилактика: а) общественная — санитарно-просветительная работа; борьба с моллюсками; ветеринарные мероприятия, связанные с оздоровлением домашних животных; б) личная — не употреблять для питья сырую воду из стоячих водоемов, тщательно мыть зелень и овощи.  Рис 1. Жизненный цикл печеночного сосальщика (Fasciola hepatica) Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus) Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus) — возбудители описторхоза — антропозооноза, природно-очагового заболевания. Географическое распространение: в районе рек Оби и Иртыша, реже в бассейнах Камы и Днепра; О. viverrini — в Таиланде, Лаосе и Малайзии. Локализация: желчные протоки печени, желчный пузырь, поджелудочная железа. Морфологическая характеристика. Листовидной формы, 5-15 мм в длину, на переднем конце расположены две присоски: ротовая — терминально и брюшная чуть ниже. Кожно-мускульный мешок представлен тегументом и тремя мышечными слоями. В пищеварительной системе имеется рот, глотка и два главных неразветвленных канала кишечника, заканчивающихся слепо, не доходя до заднего конца тела. Выделительная система протонефридиального типа, имеется центральный выделительный канал, S-образно изогнутый в задней части тела. Половая система гермафродитная. Два лопастных семенника располагаются в задней части тела. Матка занимает среднюю часть тела, между ней и семенниками имеется округлый яичник и бобовидный семяприемник. Желточники находятся между каналами кишечника и краем тела. Нервная система стволовая по типу ортогон. Цикл развития. Биогельминт. Окончательные хозяева — человек, кошка, собака, лисица, медведь и другие плотоядные животные. Промежуточные хозяева: первый — пресноводный моллюск Bithynia leachi, второй — рыбы семейства карповых (плотва, вобла, язь и сазан). Инвазионная форма для человека и других окончательных хозяев — метацеркарии, находящиеся в подкожной клетчатке и мышцах рыбы. Патогенное действие. Вызывают задержку оттока желчи и сока поджелудочной железы, часто приводит к развитию цирроза печени. Имеет место общее токсическое действие на организм больного. При интенсивной инвазии возможен смертельный исход. Источник заражения: употребление в пищу сырой, недостаточно термически обработанной, малосольной или вяленой рыбы семейства карповых. Метацеркарии описторхисов живут в тканях рыб до двух лет. Диагностикаоснована на обнаружении яиц паразитов в дуоденальном содержимом и фекалиях. Профилактика: а) общественная — охрана водоемов от заражения фекалиями, уничтожение моллюсков, санитарный контроль продаваемой рыбы, санитарно-просветительская работа среди населения, выявление и лечение больных; б) личная — употребление в пищу только хорошо проваренной или прожаренной рыбы (термическая обработка рыбы).  Рис 2. Жизненный цикл кошачьего сосальщика (Opisthorchis felineus) Легочный сосальщик (Paragonimus westermani) Легочный сосальщик (Paragonimuswestermani) — возбудитель парагонимоза, антропозооноза, природно-очагового заболевания. Географическое распространение: районы Юго-Восточной Азии: Китай, Корея, Япония; в СНГ несколько очагов на Дальнем Востоке. Локализация: мелкие разветвления бронхов легких. Морфологическая характеристика. Форма округлого или овального листа, красновато-коричневой окраски, размеры 7,5-12 х 4-6 мм. Ротовая присоска расположена терминально, брюшная на середине вентральной стороны тела. Широкие извитые, неразветвленные кишечные каналы заканчиваются слепо. Выделительная система протонефридиального типа. По бокам от брюшной присоски с одной стороны лежит дольчатый яичник, с другой стороны матка. Сзади от матки и яичника расположены два дольчатых семенника. Цикл развития. Биогельминт. Окончательные хозяева — собака, кошка, тигр, свинья, леопард и человек. Промежуточные хозяева: первый — пресноводные моллюски рода Melania, второй — раки и крабы. Инвазионная форма для человека и других окончательных хозяев — метацеркарии, находящиеся в тканях раков и крабов. Выйдя из оболочки цисты в кишечнике хозяина, паразиты проникают через его стенку в брюшную полость, а оттуда через диафрагму в плевру и легкие. Пути заражения человека:перорально при употреблении в пищу сырых раков и крабов. Возможны два пути миграции личинок из кишечника в легкие в организме окончательного хозяина: через полость тела или с током крови. Источник заражения — заболевание распространено среди животных, питающихся раками и крабами. Очаги заболевания поддерживаются моллюсками, раками и крабами. Патогенное действие. В тканях легких возникают воспаление, кровоизлияния и кистозные полости. Имеет место общее токсическое действие на организм больного, лихорадка, кашель с мокротой и примесью крови. Яйца паразита могут заноситься в различные органы, наиболее опасно попадание в мозг. Диагностика. Обнаружение яиц в мокроте или фекалиях больного. Яйца овальной формы, довольно крупные (до 100 мкм), желтой окраски с крышечкой на одном полюсе. Профилактика: а) общественная — общественно-просветительная работа; выявление и лечение больных; мероприятия по охране водоемов от загрязнения фекалиями; б) личная — не употреблять в пищу сырых или плохо термически обработанных раков и крабов.  Рис 3. Жизненный цикл легочного сосальщика (Paragonimus westermani)  1 — кишечник; 2 — желточник; 3 — яичник; 4 — матка; 5 — семенники; 6 — брюшная присоска; Рис 4. Сосальщик легочный P. westermanii. Шистосомы (кровяные сосальщики) Шистосомы, или кровяные сосальщики, — это раздельнополые трематоды, которые вызывают шистосомозы. Паразитами человека являются четыре вида рода Schistosoma: Schistosomahaematobium, S. mansoni, S. interalatum, S. japonicum. Они отличаются рядом биологических особенностей, местом обитания в теле человека и географическим распространением. Шистосома урогенитальная (Schistosomahaematobium) — возбудитель мочеполового (урогенитального) шистосомоза, антропоноза. Паразитирует в кровеносных сосудах мочевого пузыря. Яйца крупные, бесцветные, удлиненно-овальной формы, на одном из полюсов имеют большой шип. Шистосома Мансона (Schistosoma mansoni) — возбудитель кишечного шистосомоза, антропоноза. Паразитирует в венах толстого кишечника и брюшной полости. Яйца крупные, желтоватого цвета, удлиненно-овальной формы, имеет крупный боковой шип. Шистосома кишечная (Schistosoma interalatum) — возбудитель кишечного интеркалатного шистосомоза, антропоноза. Локализуется в венах толстого кишечника и брюшной полости. Шистосома японская (Schistosoma japonicum) — возбудитель японского шистосомоза, антропозооноза. Локализуется в венах кишечника и брюшной полости. Небольшие яйца овальной формы, имеют небольшой тупой боковой шип. Географическое распространение: встречаются в странах с тропическим и субтропическим климатом. Морфологическая характеристика.В отличие от других сосальщиков шистосомы — это раздельнополые организмы, размером 4–20 мм. Тело самцов более короткое и широкое. Самки имеют более вытянутую форму. Молодые особи живут раздельно, но при достижении половой зрелости соединяются попарно и самка обитает в гинекофорном канале на брюшной стороне самца. Цикл развития.Промежуточными хозяевами шистосом служат моллюски, окончательным хозяином — человек и обезьяны. Для японской шистосомы основным хозяином может быть не только человек, но и многие животные: обезьяны, грызуны, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, собаки. Взрослые особи паразитируют в венах кишечника или мочевого пузыря, однако благодаря току крови они могут иметь и другую локализацию. В кровяном русле шистосомы откладывают яйца, которые проникают через стенки сосудов в окружающую ткань. В яйце имеется зародыш — мирацидий, который выделяет особые протеолитические ферменты, лизирующие окружающие ткани и способствующие продвижению яиц. Яйца S. haematobium проникают в мочевой пузырь, яйца S. mansoni, S. intercalatum, S. japonicum — в кишечник; затем они выделяются в окружающую среду с мочой и фекалиями. При попадании яиц в воду их оболочки быстро разрываются и из них выходят мирацидии. Дальнейшее развитие личинок происходит в промежуточном хозяине — пресноводном моллюске: для кровяной шистосомы S. haematobium промежуточными хозяевами служат моллюски Bullinustruncatus, В. forskali, В. tropicalis, Physopsisafricana; для кишечных шистосом S. mansoniи S. intercalatum— моллюски Planorbis, Physopsis, Biomphalaria, Australobis, Tropicorbis; для японской шистосомы — моллюски Oncomelanianosophora, Oncomelania, Formosanaoncomelaniaquadrasi. Мирацидий проникает в тело моллюска, где примерно в течение шести недель происходит развитие следующей личиночной стадии — спороцисты. Спороцисты размножаются партеногенетически и дают начало второму поколению спороцист. Последнее поколение спороцист формирует церкарии, которые служат инвазионной стадией для окончательного хозяина. Они покидают тело моллюска и выходят в воду. Патогенное действие. Яйца паразитов, снабженные шипами и обладающие протеолитической активностью, разрушают стенки вен и ткани пораженных органов, где развивается воспалительный процесс, язвы и полипозные разрастания. Высокую летальностью имеет японский шистозоматоз (болезнь Катаяма). Источник заражения: основным источником заражения и возникновения очага является больной человек, мочой и фекалиями которого загрязняются водоемы. Очаг поддерживается моллюсками. Диагностика. Обнаружение в моче или фекалиях больного яиц шистосом. Возможна постановка кожных аллергических проб, применяются иммунологические методы диагностики. Профилактика: а) общественная — охрана водоемов от загрязнения мочой и фекалиями больных; уничтожение моллюсков; б) личная — нельзя пить воду, купаться и умываться в зараженных водоемах в очагах шистозоматоза.  Рис 5. Схема цикла развития возбудителей шистосомозов  Рис 6. Schistosoma mansoni (а - самец; б – самка). Список использованных источников Атлас по зоопаразитологии: учеб. пособие/ Н.В Чебышев [и др.] – Москва: ММА им. И. М. Сеченова, РУДН, 1997 – 175с. Мяндина, Г.И. Медицинская паразитология: учеб. пособие / Г. И. Мяндина, Е. В. Тарасенко – Москва, 2013. – 256 с. Руководство к практическим занятиям по медицинской биологии и общей генетике / В. Э. Бутвиловский [и др.]. — Минск: БГМУ, 2008. — 188 с. Заяц, Р. Г. Основы общей и медицинской паразитологии / Р. Г. Заяц,И. В. Рачковская, И. А. Карпов. — Минск: БГМУ, 2002. — 184 с. |