2 тема. Участники адм.процесса. Участники административного процесса

Скачать 60.04 Kb. Скачать 60.04 Kb.

|

|

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» ТЕМА: Участники административного процесса»

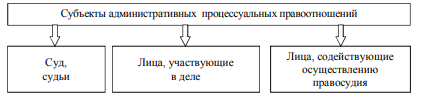

Якутск – 2021 ОглавлениеВВЕДЕНИЕ 3 1.Субъекты административно-процессуальных отношений 5 Заключение 21 Список использованной литературы 22 ВВЕДЕНИЕПри рассмотрении и разрешении административных дел между судом и другими участниками процесса возникают общественные отношения. Эти отношения урегулированы нормами административного процессуального права и являются административными процессуальными отношениями. Административные процессуальные правоотношения – это разновидность правовых отношений. Им, как и всем правоотношениям, свойственно то, что они возникают и существуют на основе норм права между конкретными лицами, юридически закрепляют взаимное поведение их участников, обеспечены силой государственного принуждения. Вместе с тем, административное судопроизводство – специфическая сфера общественной деятельности, поэтому и возникающие в ней правовые отношения имеют свои особенности. Кроме этого административные процессуальные правоотношения обладают рядом специфических особенностей, отличающих их от правоотношений в других отраслях права. 1. Правоотношения в административном процессе регламентируются нормами административного процессуального законодательства. Соответственно участники административных процессуальных отношений совершают действия, предусмотренные нормами КАС РФ. Обязательность этих норм подкрепляется процессуальными санкциями, как связанными с государственным принуждением, так и не связанными. Процессуальные правоотношения существуют только в рамках правового поля. 2. Обязательный участник административных процессуальных правоотношений – суд, который руководит участниками процесса, направляет их действия, в необходимых случаях оказывает содействие (например, при истребовании доказательств). 3. Деятельность суда носит только правоприменительный характер. Суд и иные участники административных процессуальных 18 правоотношений своими действиями лишь применяют имеющиеся процессуальные и материальные нормы, но никоим образом не творят новые нормы права. 4. Административным процессуальным правоотношениям свойственно динамичное стадийное последовательное развитие. Например, правом на обращение в суд с кассационной жалобой (представлением) можно обратиться только, если исчерпаны иные способы обжалования судебного акта до его вступления в законную силу (ч. 2 ст. 318 КАС РФ). 5.Следующая характерная черта административных процессуальных отношений – это их направленность и системность. Все правоотношения в системе взаимосвязаны и взаимообусловлены именно необходимостью вынесения законного и обоснованного судебного решения. 6. Существуют только между двумя субъектами – судом, рассматривающим дело, и любым другим участником процесса (суд – административный истец, суд – административный ответчик, суд – свидетель и т. д.). Суд – обязательный участник этих правоотношений. Стороны, заинтересованные лица, прокурор, государственные органы не состоят между собой в процессуальных отношениях. Эти отношения не могут возникать без участия суда. Для административных процессуальных правоотношений характерен и возможный многосубъектный состав в рамках одного правоотношения. Так, к лицам, нарушающим установленные правила поведения в суде или которые препятствуют осуществлению производства по административным делам, суд принимает меры процессуального принуждения (ст. 116 КАС РФ). 7. Участники административных процессуальных правоотношений имеют равный объем прав и обязанностей (ст. 45 КАСРФ). Субъекты административно-процессуальных отношений Субъектами административных процессуальных правоотношений являются физические и юридические лица, наделенные законом определенными процессуальными правами и обязанностями в соответствии с их положением в административном деле. В процессе судопроизводства по административному делу задействовано большое количество различных по своему правовому статусу и выполняемой процессуальной роли субъектов. Всех субъектов административных процессуальных отношений можно разделить на три большие группы:  Суд. Основным и главным участником административного процесса является суд. Это орган государственной власти, осуществляющий правосудие и занимающий особое место среди других участников процесса. Руководящая роль суда, властный характер его деятельности, особенности правомочий суда и его обязанностей как субъекта процессуальных правоотношений проявляются в следующем: а) суд осуществляет правосудие в установленной административной процессуальной форме. Административное процессуальное право детально регламентирует деятельность суда во всех стадиях процесса. Суд влияет на динамику производства по административному делу, руководит ходом его рассмотрения, направляет действия лиц, участвующих в процессе, обеспечивает выполнение и осуществление ими правомочий и обязанностей; б) суд выносит судебный акт, имеющий властный характер, разрешающий административный спор либо отдельные процессуальные вопросы на протяжении всей судебной деятельности; в) суд может применить меры процессуального принуждения к лицам, участвующим в административном процессе; г) суд осуществляет государственно-правовую функцию по выполнению указанных в ст. 3 КАС РФ задач административного судопроизводства; д) объем прав и обязанностей суда как субъекта всех процессуальных отношений больше прав и обязанностей любого другого субъекта процессуальных отношений. Закон, предоставляя суду права, вместе с тем возлагает на него и обязанности перед участниками процесса. Субъектами процессуальных отношений являются не только суды первой инстанции, но и суды второй инстанции, а также суды, пересматривающие административные дела в кассационном, надзорном порядке и по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суд первой инстанции, как правило, рассматривает административное дело единолично. В соответствии со ст. 28 КАС состав суда для рассмотрения административного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы. Административное дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда. По общему правилу административные дела в суде первой инстанции рассматриваются судьей единолично. Коллегиальный состав суда предусмотрен в случаях, исчерпывающе перечисленных в ч. 2–4 ст. 29 КАС РФ. Лица, участвующие в деле. Эта группа субъектов процесса является самой многочисленной и занимает особое место среди других субъектов административных процессуальных отношений. Лица, участвующие в деле, играют в административном процессе важную роль. Их деятельность активно влияет на ход и развитие административных процессуальных отношений, возникновение, изменение и прекращение процесса в целом. Согласно закону лицами, участвующими в деле, признаются: – стороны; – заинтересованные лица; – прокурор; – органы, организации и лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц. Указанные лица обладают следующими общими характеристиками: а) имеют субъективный или юридический интерес к исходу дела. В зависимости от ожидаемого правового результата лиц, участвующих в деле, возможно классифицировать по двум группам: 1) лица, имеющие личную заинтересованность (стороны, заинтересованные лица (ст. 38 КАС РФ)); 2) лица, имеющие государственную, общественную заинтересованность, которые защищают в силу закона «чужие» права и законные интересы (прокурор (ст. 39 КАС РФ) и органы, организации и лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц (ст.40 КАС РФ). Их участие в процессе обусловлено выполнением своей профессиональной функции. б) имеют установленные законом процессуальные права и несут определенные обязанности; в) на них распространяет свое действие, принятое по административному делу решение; г) влияют на начало, развитие и окончание административного процесса. В соответствии со своим правовым статусом за лицами, участвующими в деле, с учетом их заинтересованности в исходе дела в административном процессуальном законодательстве закреплен широкий круг их правомочий. Административные процессуальные права лиц, участвующих в деле это установленные и обеспеченные нормами административного процессуального права меры их возможного поведения и возможность требовать определенных действий от суда при рассмотрении административного дела. Так, лица, участвующие в деле, имеют следующие общие права: знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них и снимать с них копии; заявлять отводы; представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными в том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам судебного процесса; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) видео протоколирования хода судебного заседания, если такое протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к протоколу и в отношении результатов аудио- и (или) видео протоколирования; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам; возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, о принятых по данному административному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; знакомиться с особым мнением судьи по административному делу; обжаловать судебные акты в части, касающейся их прав, свобод и законных интересов; пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными КАС РФ. Административная процессуальная обязанность лиц, участвующих в административном деле, есть требуемое и обеспеченное процессуальным законом должное поведение в административном судопроизводстве. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в противном случае возможны для них неблагоприятные последствия (к примеру, наложение штрафа за неуважение к суду). Сторонами в административном процессе являются: – административный истец; – административный ответчик. Административный истец – это лицо, которое обратилось в суд от собственного имени за защитой своего предположительно нарушенного или оспариваемого права, свободы или интереса, ему созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов, либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность. Истцом также будет считаться лицо, в интересах которого дело начато по заявлению прокурора и других лиц, имеющих в силу закона право на обращение в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц Административными истцами могу выступать: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, общественные объединения и религиозные организации, а также общественные объединения и религиозные организации, не являющиеся юридическими лицами. Кроме того, административными истцами являются также органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностные лица. Административный истец является активной стороной в процессе, поскольку именно по его волеизъявлению инициируется рассмотрение административного дела. Административный ответчик: 1) лицо, к которому предъявлен административный иск, привлекаемый в процесс по указанию административного истца, поэтому являющийся пассивной стороной, либо 2) лицо, в отношении которого административный истец, осуществляющий контрольные или иные публичные функции, обратился в суд (так, например, согласно ст. 286 КАС РФ административное исковое заявление о взыскании обязательных платежей и санкций предъявляется к физическому лицу, имеющему задолженность по обязательным платежам и не исполнившему в добровольном порядке требования контрольного органа об уплате взыскиваемой денежной суммы). Административными ответчиками могут быть: органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностные лица, государственные и муниципальные служащие. Граждане, их объединения и организации, не обладающие государственными или иными публичными полномочиями в спорных правоотношениях, могут быть административными ответчиками в случаях, установленных законом. Стороны обладают следующими общими существенными характеристиками: – являются основными участниками административного дела, поскольку их административный спор находится на рассмотрении суда; – они находятся в спорных правоотношениях и имеют противоположный материальный и процессуальный интерес к результатам рассматриваемого в суде административного спора; – пользуются равными процессуальными правами; – обладают административной процессуальной правоспособностью (способность иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности) и обладают административной процессуальной дееспособностью (способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в том числе поручать ведение административного дела представителю, и исполнять процессуальные обязанности в административном судопроизводстве); – в отношении них принимается судебный акт по рассматриваемому административному делу; – обладают специальными правами (истец вправе изменить основание или предмет административного иска, отказаться от административного иска полностью или частично, заявить об обеспечительных мерах, ответчик может предъявить встречный иск, признать административный иск полностью или частично. Стороны вправе заключить соглашение о примирении, соглашение о признании обстоятельств). Административная процессуальная право субъектность участников административного судопроизводства является общим основанием участия в административном судопроизводстве для всех лиц, участвующих в деле. Административная процессуальная правосубъектность производна от категорий административной правоспособности и дееспособности. Способность лица иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности называется в административном судопроизводстве административной процессуальной правоспособностью. Согласно КАС РФ процессуальная правоспособность, а соответственно способность быть стороной в процессе, признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству, Российской Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов. Граждане обладают правоспособностью с рождения, организации – с момента государственной регистрации. В отдельных случаях процессуальной правоспособностью наделяются организации, не имеющие статуса юридического лица. Процессуальная дееспособность – способность своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности (ст. КАС РФ). Процессуальная дееспособность принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста 18 лет, и организациям. Несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипация). Согласно ст. 21 ГК РФ приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определенного судом. В случаях, предусмотренных федеральными законами, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, а также граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Процессуальное соучастие в административном судопроизводстве – это участие в деле нескольких истцов или нескольких ответчиков, требования или обязанности которых не исключают друг друга. Соучастие на стороне истца называется активным соучастием. Соучастие на стороне ответчика – пассивным. В науке процессуального права выделяют такой вид соучастников, как смешанное, когда обе стороны процесса представлены одновременно несколькими лицами. Присутствие в процессе более одного административного истца или административного ответчика приводит к процессуальной экономии: уменьшается количество проводимых судебных заседаний, значительно сокращаются судебные расходы. Решение, принятое по делу с участием соучастников, исключает принятие противоположных решений и соответственно сокращается вероятность затрат государства и сторон на обжалование этого судебного акта. Процессуальное соучастие имеет место быть в предусмотренных ст. 41 КАС РФ ситуациях, когда: 1) предметом спора, возникшего из административных или иных публичных правоотношений (административного спора), являются общие права и (или) обязанности нескольких административных истцов либо нескольких административных ответчиков; 2) права и (или) обязанности нескольких субъектов административных или иных публичных правоотношений (нескольких административных истцов либо нескольких административных ответчиков) имеют одно основание; 3) предметом административного спора являются однородные права или обязанности субъектов административных или иных публичных правоотношений Вступление в процесс административных соистцов ограничивается моментом принятия судом первой инстанции судебного акта об окончании рассмотрения административного дела, по существу. О вступлении и привлечении в процесс или об отказе в этом суд выносит мотивированное определение. Если лицо отказывается вступить в административное дело в качестве административного соистца, оно может самостоятельно подать в суд административное исковое заявление. Каждый из административных истцов или административных ответчиков по отношению к другой стороне выступает в судебном процессе самостоятельно. Таким образом, процессуальные действия каждого из соучастников влекут процессуальные последствия только для этого соучастника. Соучастники наделены всеми правами и обязанностями соответствующих сторон процесса. Помимо основных процессуальных прав, соучастники обладают возможностью по собственному усмотрению передать ведение дела одному или нескольким из соучастников (ч. 3 ст. 41 КАС РФ). Принцип активной роли суда при рассмотрении дела отражен в требованиях п. 5 ст. 41 КАС РФ, предусматривающем обязанность суда первой инстанции привлекать к участию в деле по собственной инициативе в качестве административного соответчика лиц, без участия которых невозможно рассмотреть административное дело. После привлечения соответчика или соистца подготовка к судебному разбирательству и само судебное разбирательство начинается с самого начала. Исключение составляет случай ведения этого административного дела через единого представителя или через уполномоченное лицо, действующих от имени всех административных истцов или всех административных ответчиков. Как указал Верховный суд РФ, значительное число участников судебного процесса свидетельствует о сложности дела и соответственно срок рассмотрения дела может быть продлен председателем суда не более чем на один месяц. При предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (ст. 40 ГПК РФ, ст. 41 КАС РФ, ст. 46 АПК РФ). КАС РФ предусматривает возможность обращения в суд группы лиц с коллективным административным иском. В законе указаны четыре обязательных условия подачи административного искового заявления: 1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа ее членов, затрудняющие разрешение требований потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в порядке совместной подачи административного искового заявления (соучастия) в соответствии со ст. 41 КАС РФ; 2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы соответствующих требований; 3) наличие общего административного ответчика (административных соответчиков); 4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав. Эти основания устанавливаются после принятия заявления к производству. В случае отсутствия этих оснований коллективный административный иск подлежит оставлению заявления без рассмотрения. Помимо общих реквизитов, предъявляемых к форме, содержанию и приложению к иску, в административном исковом заявлении должно быть указано на лицо или несколько лиц, которым поручено ведение соответствующего административного дела в интересах группы лиц, и условие о том, что ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите прав и законных интересов группы лиц, к указанному требованию присоединилось не менее двадцати лиц (ч. 2, 3 ст. 42 КАС РФ). Если такие требования закона не выполнены, суд своим определением оставляет коллективное административное исковое заявление без движения, либо возвращает его. К основному требованию возможно присоединиться путем подписания самого текста административного иска либо в суд подается отдельное заявление о присоединении к административному исковому заявлению. В определении об оставлении коллективного административного искового заявления без движения в связи с несоблюдением условия о присоединении двадцати лиц к требованию должно быть разъяснено, что лица, подавшие данное заявление, вправе самостоятельно обратиться в суд с административным исковым заявлением в случае, если в установленный судьей срок к коллективному административному иску не присоединится достаточное число лиц. Лицо, которое ведет административное дело в интересах группы лиц: – действует в судебном процессе без доверенности, что должно значительно упростить судопроизводство; – пользуется всеми правами и несет процессуальные обязанности административного истца, включая право на отказ от административного иска, заключения соглашения о примирении. При этом лицо должно обладать статусом адвоката, если не является членом группы. Лица, являющиеся членами группы лиц в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов которых подано коллективное административное исковое заявление, вправе знакомиться с материалами административного дела, делать из них выписки, снимать с них. Кодекс не содержит требования к участию этих лиц в судебных заседаниях, поэтому эти лица не извещаются о времени и месте судебных заседаний. Согласно ч. 5 ст. 42 КАС РФ в случае обращения в суд лица с административным исковым заявлением, содержащим требование, аналогичное требованию, указанному в коллективном административном исковом заявлении, находящемся в производстве суда, суд предлагает этому лицу присоединиться к указанному коллективному заявлению. Изложенное правило подлежит применению и в тех случаях, когда коллективное административное исковое заявление принято к производству позднее, чем данное административное исковое заявление. Предложение о присоединении к коллективному административному исковому заявлению может содержаться в определении о принятии административного искового заявления к производству суда, ином определении. Согласие на присоединение к коллективному административному исковому заявлению должно быть выражено в письменном заявлении. Если лицо, обратившееся в суд с административным иском, присоединилось к заявленному группой лиц требованию, суд соединяет предъявленные требования в одно производство. В случае отказа указанного лица присоединиться к заявленному группой лиц требованию, суд обязан приостановить производство по его административному исковому заявлению до принятия решения по административному делу о защите прав и законных интересов группы лиц. После принятия решения производство по делу подлежит возобновлению. Суд рассматривает и разрешает заявленное в рамках этого производства требование с учетом обстоятельств, установленных в решении, принятом по коллективному административному исковому заявлению. Суд должен мотивировать свое несогласие с обстоятельствами, установленными в решении суда по коллективному административному иску. Обжаловать судебный акт, принятый по административному делу, рассмотренному по правилам ст. 42 КАС РФ вправе лицо, которому было поручено ведение соответствующего дела в интересах группы лиц, а также лицо, которое не привлечено к участию в административном деле и вопрос о правах и обязанностях которого был разрешен. Такие вопросы, как специфика и подготовка к рассмотрению административного иска, об извещении потенциальных членов группы, о взаимодействии членов группы и истца представителя, порядке его выбора и замене либо прекращении его полномочий, о правомочиях членов группы на личное участие в судебном заседании, об особенностях формулирования резолютивной части. В. В. Ярковым предложено использовать по аналогии гл. 28.2 АПК РФ по рассмотрению групповых исков. Некоторые ученые, рассматривая вопрос коллективного административного иска, справедливо отмечают положительные моменты такого иска в административном процессе. «Во-первых, экономия времени судей, поскольку возможно в одном процессе рассмотреть много однотипных требований, наиболее полно выявить круг всех пострадавших и уровнять их шансы на правовую защиту; во-вторых, защищаются публичные интересы, так как пресекается противоправная деятельность какого-либо органа, лица; в-третьих, защищаются права и интересы большого числа граждан, каждому из которых нет необходимости обращения с отдельным административным иском; в-четвертых, консолидированное рассмотрение однородных требований позволяет избежать вынесения противоречивых судебных актов, что было бы возможно при рассмотрении отдельных индивидуальных административных исков». Сюда же относится и то, что КАС РФ отказался от выдачи доверенности представителю группы лиц, что должно существенно упростить, как считает Т.А. Машукова, судопроизводство и взаимодействие представителя с судом. При рассмотрении административных дел, возможно, что административное исковое заявление ошибочно подано не к тому лицу, которое должно отвечать по заявленным требованиям – ненадлежащему административному ответчику. В таком случае отсутствует материальная связь между лицом, которое обратилось за защитой своих прав и предполагаемым их нарушителем. В целях процессуальной экономии суд производит замену ненадлежащего административного ответчика. Обязательным условием такой замены является наличия согласия на это административного истца. Такая замена возможна в стадии подготовки административного дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства. Разрешение вопроса о выборе надлежащего административного ответчика по административному делу зависит от установления и исследования фактических обстоятельств административного дела. При отсутствии такого согласия со стороны административного истца суд привлекает это лицо в качестве второго административного ответчика. Произвести замену возможно только в отношении ненадлежащего административного ответчика. В этой связи суд выносит определение о замене ненадлежащего административного ответчика надлежащим или о привлечении к участию в деле другого надлежащего административного ответчика. Процессуальные последствия такой замены заключаются в том, что подготовка к судебному разбирательству и судебное разбирательство административного дела начинаются сначала. Перемена лиц в административном судопроизводстве возможна не только в случае замены ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство (переход прав и обязанностей от одного лица к другому) в период рассмотрения административного дела возможно в следующих случаях: 1) при выбытии из процесса стороны – юридического лица – основанием правопреемства является реорганизация органа государственной власти, иного государственного органа или органа местного самоуправления. Если соответствующий орган упразднен, то замена этой стороны производится органом или организацией, к компетенции которых относится участие в публичных правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом спорные правоотношения, либо к компетенции которых относится защита нарушенных прав, свобод и законных интересов административного истца. Замена этой стороны ее правопреемником возможна, если в данном административном или ином публичном правоотношении допускается правопреемство. 2) а) При выбытии из процесса стороны – физического лица (должностное лицо освобождено от соответствующей замещаемой (занимаемой) должности) суд производит замену этой стороны замещающим (занимающим) эту должность лицом на момент рассмотрения административного дела, либо иным должностным лицом или соответствующим органом, к компетенции которых относится участие в публичных правоотношениях в той же сфере, что и рассматриваемые судом спорные правоотношения, либо к компетенции которых относится защита нарушенных прав, свобод и законных интересов административного истца. б) При выбытии из процесса стороны – физического лица в случае его смерти суд производит замену этой стороны ее правопреемником, если в данном административном или ином публичном правоотношении допускается правопреемство. Таким образом, исходя из содержания ч. 3, 4 ст. 44 КАС основания для процессуального правопреемства ограничиваются лишь смертью физического лица и реорганизацией юридического лица. Определение о замене стороны ее правопреемником или об отказе в этом судом может быть обжаловано путем подачи частной жалобы. Правопреемство в административном судопроизводстве возможно на любой стадии административного судопроизводства, в том числе на стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а также на стадии исполнения судебных актов. Все действия, совершенные в судебном процессе до вступления правопреемника в административное дело, обязательны для него в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил. При вступлении в процесс правопреемника новое производство не возбуждается, производство по административному делу подлежит приостановлению до момента вступления правопреемника (ст. ст. 190, 191 КАС РФ). Все действия, совершенные в судебном процессе до вступления правопреемника в административное дело, обязательны для него в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил. Заинтересованные лица – это участники административного дела, вступающие в уже начавшийся процесс, если судебный акт может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон. Вступают в процесс: – по собственной инициативе; – по инициативе суда; – лица, участвующие в деле ходатайствуют об их привлечении. В соответствии с административной процессуальной формой суд выносит определение о вступлении в административное дело заинтересованного лица, привлечении его к участию в деле, либо об отказе в этом. Отказ в удовлетворении заявления о вступлении в дело заинтересованного лица либо отказ в удовлетворении ходатайства о привлечении может быть обжалован путем подачи частной жалобы. Признаки заинтересованных лиц: а) могут участвовать как на стороне истца, так и на стороне ответчика, но выступают в процессе всегда от своего имени; б) ограничения по вступлению в дело – вступают после начала подготовки дела к судебному разбирательству и до принятия судебного акта об окончании производства по делу в суде первой инстанции. В ст. 47 КАС РФ указана особенность, что если заинтересованное лицо вступает в процессе уже в стадии судебного разбирательства, то судебное разбирательство и стадия подготовки начинаются сначала; в) им принадлежат все процессуальные права и обязанности сторон, за исключением специальных прав; г) основания участия – заинтересованность в результате рассмотрения дела, поскольку судебный акт может повлиять на их права и обязанности. В целях обеспечения в обществе законности прокурор участвует в административном деле в одной из следующих форм: 1) подача административного искового заявления; 2) дача заключения по делу. Прокурор, реализуя право на предъявление административного иска, должен соблюсти ряд требований. Он вправе предъявить административный иск в следующих случаях: – необходимости защиты прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; – прямо указанных в законе. Такие случаи закреплены и в самом КАС РФ: об оспаривании нормативных правовых актов (ст. 213 КАС); о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (ст. 243 КАС); о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством (ст. 277 КАС); о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности (ч. 4 ст. 218 КАС РФ); об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости»); о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (ст. 283 КАС); о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (ст. 268 КАС); об административном надзоре (ст. 272 КАС). В Федеральном законодательстве также указаны случаи инициативы прокурора доля обращения в суд с иском. Например, ст. 44 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Особенности процессуального положения прокурора как лица, участвующего в деле: 1) имеет юридический интерес к исходу дела, что позволяет именовать прокурора процессуальным истцом; 2) обращается в суд от своего имени, но в защиту чужих, публичных интересов; 3) обладает процессуальными правами административного истца, за исключением права на заключение соглашения о примирении; 4) выполняет процессуальные обязанности административного истца. Дополнительно прокурор обязан уведомить гражданина или его законного представителя о своем отказе от поданного им в интересах гражданина административного иска. Следует обратить внимание, что прокурор освобожден от обязанности по уплате судебных расходов; 5) специальные требования к содержанию административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина: должны быть указаны причины, исключающие предъявление иска самим гражданином (состояние здоровья, возраст, недееспособность и другим уважительным причинам); 6) участие прокурора в суде определенного уровня обусловлено иерархией системы органов прокуратуры. К примеру, прокурор города, района и приравненные к ним прокуроры могут предъявлять иск только в гарнизонный военный суд, районный суд (ч. 2 ст. 39 КАС РФ); 7) правовые последствия отказа прокурора от предъявленного иска зависят от того, в чьих интересах он обратился и содержания основания для отказа: а) рассмотрение административного дела по существу продолжается, если прокурор отказался от иска, предъявленного в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц; б) суд оставляет административное заявление без рассмотрения, в случае отказа прокурора от административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, при условии, что сам гражданин не откажется от административного иска; в) прекращает производство по делу, если административным ответчиком удовлетворены заявленные административные требования; г) суд рассматривает принятый к производству административный иск по существу, если прокурор отказался от иска, а гражданин, обладающий административной процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, заявляет о том, что он поддерживает административный иск (п. 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»). Прокурор обладает еще и надзорной функцией. В этих целях он вступает в уже начавшийся процесс на любой его стадии для дачи соответствующего заключения по следующим категориям административных дел: В КАС РФ определен ряд оснований для дачи заключения прокурором, например: административное дело о помещении ино странного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (ч. 3 ст. 268); административное дело по вопросу, связанному с административным надзором (ч. 3 ст. 272); административное дело о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке (ч. 3 ст. 277); административное дело о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке (ч. 4 ст. 280). Существует запрет на дачу прокурором заключения по административному делу, если по данному административному делу он является административным истцом. Кроме прокурора, в защиту публичных интересов, прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц могут обратиться с административным иском: – государственные органы, должностные лица обращаются в защиту публичных интересов и интересов неопределенного круга лиц; – уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации могут также предъявить иск в защиту публичных интересов и интересов неопределенного круга лиц; – органы, организации обращаются в защиту чужих прав; – граждане обращаются в защиту чужих прав; – общественное объединение защиту общих прав, свобод и законных интересов всех членов этого общественного объединения. Особенности участия в административном деле лиц, защищающих чужие интересы: а) право на участие перечисленного круга субъектов в качестве административного истца возможно только в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом. Например, ч. 3 ст. 15 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». б) подают иск от своего имени, но в защиту интересов других лиц; в) обладают процессуальными правами и несут процессуальные обязанности административного истца (за исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате судебных расходов), а также обязанность по уведомлению гражданина или его законного представителя о своем отказе от поданного в интересах гражданина административного иска; г) правовые последствия отказа организаций, органов, граждан от предъявленного иска такие же, как и в случае отказа прокурора и зависят от того, в чьих интересах они обратился и содержания основания для отказа. Лица, содействующие осуществлению правосудия, в отличие от лиц, участвующих деле, не обладают интересом к исходу рассмотрения судом административного спора. Кроме того, принятый по делу судебный акт не затрагивает их прав и законных интересов. Согласно ст. 48 КАС РФ к таким субъектам административных процессуальных отношений относятся: эксперты (ст. 49 КАС РФ), специалисты (ст. 50 КАС РФ), свидетели (ст. 51 КАС РФ), переводчики (ст. 52 КАС РФ), секретарь судебного заседания (ст. 53 КАС РФ). Перечень не является исчерпывающим. Функция лиц, содействующих осуществлению правосудия это оказание помощи для правильного и быстрого разрешения административного дела в процессе. ЗаключениеТаким образом, в ходе выполнения работы и проводимого анализа были сделаны следующие выводы и заключения. В юридической науке под административным правонарушением понимают противоправное, виновное действие или бездействие (бездействие) физического или юридического лица, за которое законодательством (Кодексом РФ об административных правонарушениях) предусмотрена административная ответственность. Дела об административных правонарушениях рассматривают административные комиссии, исполнительные органы государственной власти, комиссии по делам несовершеннолетних, суды, органы внутренних дел, железнодорожного или морского транспорта, различные государственные инспекции и иные органы, специально уполномоченные на то законом. Таким образом, административная ответственность - это те негативные последствия, обеспеченные силой государственного принуждения, которые наступают в отношении субъекта за совершение определенного административного правонарушения. Статья 72 Конституции РФ, определяя предметы ведения федерации и ее субъектов, относит административное и административно-процессуальное законодательство к предметам совместного ведения. В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» определено, что по вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, издаются федеральные законы, определяющие основы (общие принципы) правового регулирования, включая принципы разграничения полномочий, а также федеральные законы, направленные на реализацию полномочий федеральных органов государственной власти. Следовательно, пока не принят федеральный закон, каждый субъект вправе осуществлять правовое регулирование в данной области или по данному вопросу самостоятельно, основываясь на общих принципах построения системы законодательства РФ. Список использованной литературыОфициальные акты: 1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.) с поправками 30 декабря 2008г. М.: Юрид.лит., 2011. - 64 с. 2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ в редакции от 23июля 2013 г. N 62-ФЗ // Российская газета. - 31.12.2001. - N 256. Книги: 3. Административное право. Практикум. // Под ред. Старилова Ю.Н. М.: Проспект, 2010. - 224 с. 4. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. -М.: Проспект, 2007. - 816 с. 5. Бабай А.Н., Пархоменко А.Г. Административное право. - М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, МОДЭК, 2012. - 456 с. 6. Бабурин С.В., Малышева И.В., Суслова Г.Н., Крылова Е.А. Административное право. - М.: Щит-М, 2011. - 128 с. 7. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право России. - М.: Проспект, 2009. - 688 с. 8. Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 464 с. 9. Елагин Р.И. Административное право России. - М.: Книжный мир, 2011. - 384 с. 10. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. - 256 с. 11. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах. - М.: Проспект, 2010. - 256 с. 12. Кононов П.И. Административное право России. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. - 208 с. 13. Кубанкина Е.И., Павленко В.В. Административное право. - М.: Дашков и Ко, 2007. - 208 с. 14. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.// Отв. ред. Попов Л.Л. - М.: Проспект 2010. - 752 с. 15. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. - М.: Норма, Инфра-М, 2010. - 928 с. 16. Тимошенко И.В. Административное право. Конспект лекций. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 320 с. Статьи, монографии: 17. Аникин С.Б. Административно-правовое регулирование совместного ведения России и ее субъектов: понятие и предмет / Под ред. В.М. Манохина. - Система ГАРАНТ, 2011. - СПС ГАРАНТ. 18. Валявина Е.Ю. Актуальные вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в современных условиях (в практике арбитражных судов) / Е.Ю. Валявина // Журнал российского права.- 2011.- N5. 19. Губин Е.П. Законодательство о предпринимательской деятельности: состояние и направления совершенствования / Е.П. Губин // Предпринимательское право. Приложение Бизнес и право в России и за рубежом.- 2010.- N 3. 20. Коротеев К.Н. Определение административного права в практике Верховного Суда РФ // Законодательство. - N 9. - сентябрь 2009. |