Льды чукотских морей. Учебник из цикла "Природа Чукотки"

Скачать 1.08 Mb. Скачать 1.08 Mb.

|

|

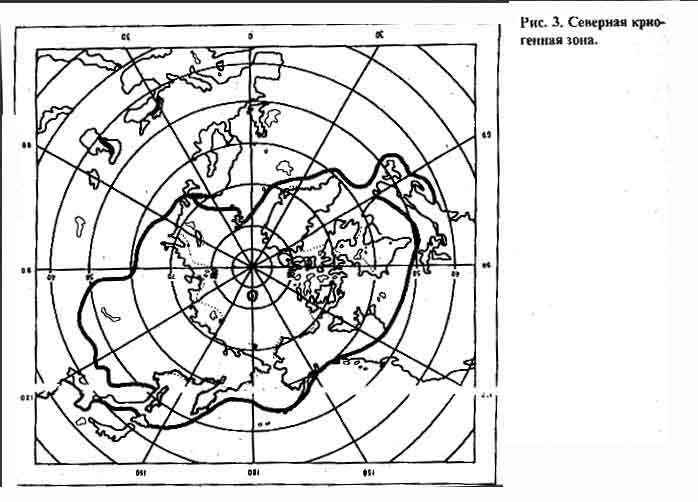

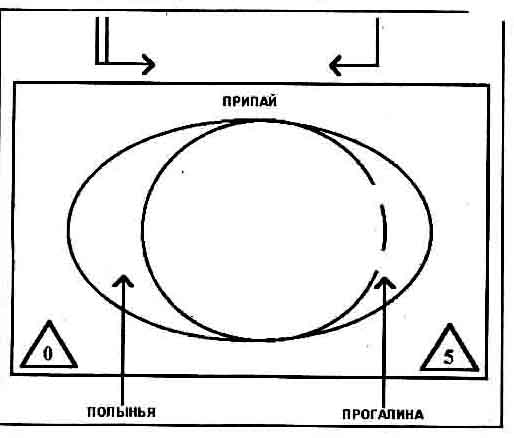

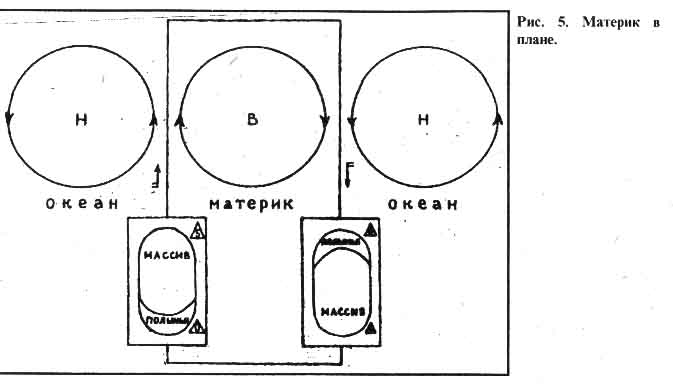

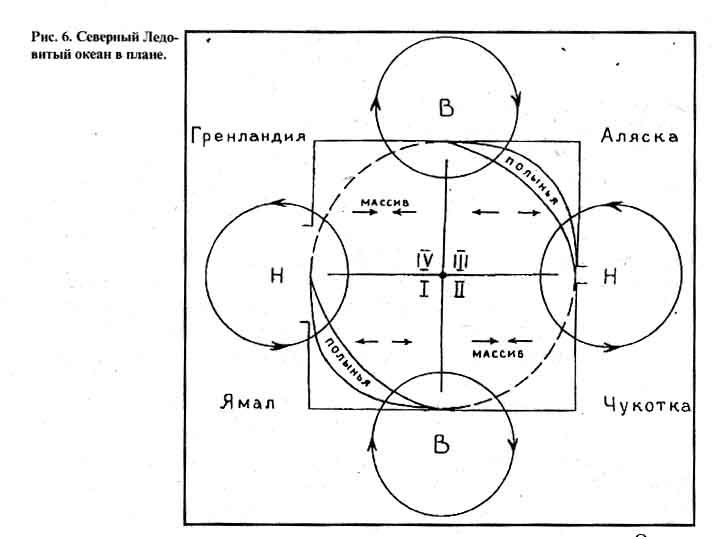

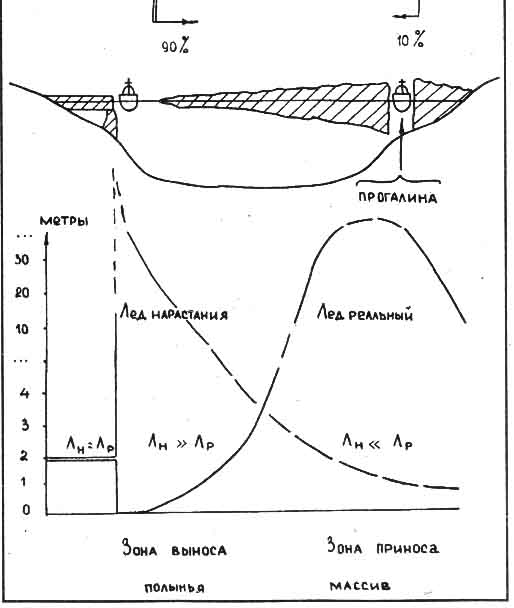

Глава 2. ЛАНДШАФТЫ В ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЯХ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 2.1. ПОНЯТИЕ О ЛАНДШАФТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ЗЕМЛИ Географы на поверхности планеты выделяют особую географическую (или ландшафтную) оболочку. Она представляет собой единую взаимодействующую и взаимопроникающую систему, состоящую из атмосферы (воздух), гидросферы (вода), криосферы (льды) и литосферы (камни и горные породы). Толщина этой оболочки определяется влиянием на нее дневной поверхности: она простирается на 10 километров вниз, в глубину суши, и на 50 км вверх в высоту, в атмосферу - всего примерно на 60 км. В сравнении с размерами планеты ландшафтная оболочка есть лишь пленка толщиной в одну сотую часть земного радиуса - это тоньше, чем скорлупа на яйце. А сама планета быстро и неравномерно вращается вокруг оси, проходящей через Северный и Южный полюсы, испытывая осевые сжатия-ослабления. Вся эта пленка (оболочка, "скорлупа") испытывает вдобавок на себе эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) воздействия со стороны Солнца, планет и космоса. 2.2. КРИОГЕННЫЕ ЗОНЫ ЛАНДШАФТНОЙ ОБОЛОЧКИ Если бы наша планета была однородной - только сухой или только мокрой, - тепловые зоны располагались бы на ней по широте. Например, линия отрицательного, холодного, теплового баланса шла бы параллельно экватору и по перпендикуляру к меридианам, и ее форма была бы круговой. В реальной действительности картина сложнее. На материках, в Евразии и в Северной Америке, граница вечной мерзлоты простирается от северо-запада на юго-восток, а на теплоемких океанах кромка зимних льдов, наоборот, направлена от юго-запада на северо-восток, по диагонали к меридиану места. В целом граница холодного теплового баланса, "вечная мерзлота" на суше в летнее время и кромка льдов в океанах в зимнее время, образуют на Земном шаре две криогенных, ледопроизводящих зоны - южную и северную. Северная криогенная зона представлена на рис. 3. Из него видно что эта зона имеет овальную форму. Большая ось овала проходит через восточные берега континентов, малая ось - через западные. Центр криогенной зоны совпадает с Полюсом недоступности Северного Ледовитого океана и не совпадает с Северным полюсом - полюсом вращения Земли. Точно такая же картина наблюдается и в южном полушарии, где центры наземного и морского оледенения совпадают с южным Полюсом недоступности и не совпадают с Южным полюсом вращения. То есть криогенные зоны асимметричны, они не совпадают ни с полюсами вращения, ни с магнитными. Общность морфометрии криогенных зон южного и северного полушарий свидетельствует как об одинаковости общих черт ледового режима всех морей, так и об их общей циркуляционной (подвижной, вращательной) природе. Поэтому ничего особо загадочного в природе Чукотки нет. Просто Чукотка соотносится с Аляской примерно так, как ледяная Гренландия с зеленой Скандинавией.  1.3. ПОНЯТИЕ О МОРСКОМ ЛАНДШАФТЕ Ландшафтная оболочка подразделяется на отдельные участки, или конкретные ландшафты. Ландшафт - это участок поверхности планеты Земля, качественно отличный от других, обладающий естественными границами и представляющий каждый целостную и взаимно обусловленную, закономерную совокупность предметов и явлений. На поверхности раздела атмосфера-литосфера, на суше, выделяются наземные ландшафты. На поверхности раздела атмосфера-гидросфера, в морях и океанах, определяют морские ландшафты. На поверхности раздела гидросфера-литосфера, между водой и сушей, формируются донные ландшафты морей. Ландшафты, как люди, вроде бы все одинаковы: у всех две руки и две ноги, на одной земле все живут. И в то же время все люди разные, даже по облику - в тропиках темные, на севере светлые. Более того, северные люди, "норманны", в Скандинавии, где сыро и туманно, где "смотри в оба" - широкоглазые. А на Чукотке и в Гренландии, где без темных очков берегись снежной слепоты - наоборот, как чукчи и эскимосы - узкоглазые. Так и у природных ландшафтов по внешнему виду можно судить о множестве происходящих в них более тонких и неявных явлениях. Только надо учиться наблюдать и быть любопытным. 2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДНО-ЛЕДОВЫХ ЛАНДШАФТОВ Изученные особенности ледового режима позволяют ныне в замерзающих морях выделять два основных вида ландшафтов: ледовые и водные. К ледовым ландшафтам принадлежат: - океанические ледяные массивы, - морские ледяные массивы, - массивы неподвижных припайных льдов. К водным ландшафтам среди льдов относятся: - прикромочные воды на внешней границе массива, - стационарные полыньи и прогалины между неподвижным припаем и подвижными, дрейфующими массивами, - стационарные трещины и разводья внутри любых массивов. По степени подвижности, динамичности, разделяют ландшафты в области выноса и в области приноса льдов. 2.5. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВОДНО-ЛЕДОВЫХ ЛАНДШАФТОВ В тихую морозную погоду в начале замерзания в любых водоемах ландшафт один - ровный неподвижный лед. Однако в каждом море преобладают свежие ветры определенного, сезонного, муссонного направления. "Ветер дует - лед дрейфует". И вот там, где лед зимой непрерывно перемещается, происходят очень существенные изменения между структурными элементами ландшафта - как на поверхности, так и в толще воды. Изобразим эти изменения простой схемой, как на рис. 4 - "море в плане". На этой схеме четырехугольник означает берега моря, стрелка вверху - направление преобладающих ветров слева направо, овал в четырехугольнике - неподвижные припайные льды. В левой части схемы за припаем по ходу ветра возникает водный ландшафт - полынья, справа перед припаем - ледовый ландшафт - массив, В левой половине схемы -область выноса, где льдов мало, в правой части схемы - область приноса, где льдов много. Ледовым ландшафтам свойственна: - наибольшая, максимальная обоюдная изоляция атмосферы от гидросферы, воздуха от воды, и наоборот, - наименьшая, минимальная степень взаимодействия между водой и воздухом, - антициклональный характер погоды, - минимальная местная ледопродуктивпость, -заторможенная вертикальная циркуляция, перемешивание, - угнетенное состояние всей биологической цепи растительных и живых организмов на поверхности моря, на морском дне и на близлежащих побережьях, - максимальная сложность для работы ледокольного флота и проводки транспортных судов. Рис. 4. Море в плане  Водным ландшафтам среди льдов свойственны: - минимальная изоляция атмосферы от гидросферы, - максимальная степень взаимодействия между водой и воздухом, - циклональный характер погоды, - максимальная ледопродуктивность, - наиболее интенсивная и глубокая вертикальная циркуляция вплоть до самых больших глубин океанов, - наилучшая аэрация вод, насыщение их кислородом, - пышный расцвет всех звеньев биологической пищевой цепи от мельчайших микроорганизмов до самых крупных на планете позвоночных, - максимальная продуктивность органической жизни на поверхности моря, на морском дне и на близлежащих побережьях, - наиболее благоприятные условия для работы ледокольного и транспортного флота. Гидродинамическим аналогом ледовых ландшафтов в Мировом океане в незамерзающих морях являются районы с резкой стратификацией, расслоением поверхностных вод - например в тропиках. Аналогом водных ландшафтов среди льдов служат районы типичного "апвеллинга", поднятия глубинных вод, как, например, у юго-западных берегов Южной Америки и Африки. Эти места славятся обилием рыбы. 2.6. АЗОНАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ В самом общем виде размещение морских ландшафтов определяется конфигурацией материков и океанов. Зимой материки являются холодильниками, океаны - нагревателями, а летом - наоборот. Зимой над теплым океаном воздух поднимается вверх и закручивается но "правилу буравчика" против часовой Стрелки, формируя циклон. Над сушей, наоборот, холодный воздух опускается вниз и закручивается по часовой стрелке, образуя антициклон. Изобразим простую схему: материк и два океана по бокам, как рис. 5.  Из него видно, что зимой на западе материков преобладают ветры южные, а на востоке (на Чукотке) - ветры северные. И наша картина "море в плане" на западе континента ляжет областью выноса на юг, а на востоке, наоборот, - на север. Значит, в северном полушарии в западных морях материков распределение водно-ледовых ландшафтов носит нормальный, зональный характер, а в восточных морях - перевернутый, ненормальный, азональный. Азональное размещение водно-ледовых ландшафтов свойственно всем антарктическим морям. Зональное размещение ландшафтов гармонично вписывается в общую природную картину, а вот азональное - создает парадоксальные контрасты, которые не всегда и не всем понятны. В Северном Ледовитом океане четыре центра действия атмосферы создают две полярно противоположные области выноса и области приноса льдов, как показано на рис. 6. В области выноса находятся хорошо известная Сибирская полынья и менее известная Канадская.  В области приноса льдов формируются по названиям побережий Сибирский и Канадский океанические массивы. Поэтому в Ледовитом океане моря Карское, Лаптевых и Бофорта имеют зональное распределение ландшафтов, а в Восточно-Сибирском и Чукотском морях размещение ландшафтов - азональное. Таким образом, море южнее Чукотки сравнимо и похоже с Охотским морем, Баффиновым заливом, с антарктическими морями, А море севернее Чукотки по своему динамическому режиму сравнимо с севером Гренландии, только широта тут поменьше. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Почему криогенные зоны Земли не круглые, а овальные? 2. Почему ветры у западных и восточных берегов континентов имеют разное и противоположное направление? 3. Что общего между Чукоткой и Антарктидой, между Северной Чукоткой и Гренландией? КОГО ПОМНИТЬ Научная литература о морских льдах интересна, разнообразна, но, к сожалению, малодоступна. До 1940 года материалы полярных исследований издавались в открытой печати, особенно в издательстве Главсевморпути. С началом Великой Отечественной войны сведения о льдах и научные работы о них стали закрытыми, засекреченными. Война закончилась полвека назад, но запреты остались жить до сих пор. Хотя в эпоху спутников любые секреты о распределении морских льдов давно утратили смысл. Среди авторитетов морской полярной науки в первую очередь надо вспомнить имена академиков, президентов Географического общества России. Кстати, среди учредителей этого общества в 1845 году был Фердинанд Петрович ВРАНГЕЛЬ, имя которого носит остров в Чукотском море. Первым президентом общества был Федор Петрович ЛИТКЕ, друг Ф. П. Врангеля, - знаменитый полярный и кругосветный мореплаватель. Юлий Михайлович ШОКАЛЬСКИЙ был президентом в 1914-1931 годах. Он написал классический труд "Океанография". Его именем назван пролив в архипелаге островов Северная Земля. Лев Семенович БЕРГ был президентом в 1940-50 годах. Создал учение о ландшафтах Земли, написал много работ по истории географии Арктики. Станислав Викентьевич КАЛЕСНИК был президентом в 1964-1977 годах, написал книги: "Общее землеведение" (1947), "Очерки гляциологи!]" (1964). "Общие географические закономерности Земли" (1970). Алексей Федорович ТРЕШНИКОВ был президентом в 1977-1982 годах, известен многими прудами по изучению Арктики и Антарктики. Яркий след в арктическом мореведении оставили три военных моряка, три полярника, три адмирала - царский, белый и советский. Первый - Степан Осипович МАКАРОВ (1848-1904) - написал классический труд «"Витязь" и Тихий океан», построил первый в мире мощный ледокол "Ермак". Погиб в войне с японцами в 1904 году. Второй - Александр Васильевич КОЛЧАК (1874-1920) - плавал вместе с Э. В. Толлем на яхте "Заря" на поиски Земли Санникова, дважды зимовал в Арктике, написал классический труд "Лед Карского и Сибирского морей", удостоенный в 1909 году Большой Золотой медали Географического общества. Затем он создал новую полярную экспедицию на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач", на "Вайгаче" в 1910 году изучал воды и льды Берингова и Чукотского морей. Успешно воевал с немцами на Балтийском и Черном морях. Расстрелян большевиками в 1920 году в Иркутске как Верховный правитель России. Забвение и запрет трудов А. В. Колчака на полвека задержали развитие полярного мореплавания. В 1959 году мне пришлось, не без труда, защищать кандидатскую диссертацию о полыньях замерзающих морей, о тех самых полыньях, которые впервые осветил А. В. Колчак в своей книге 1909 года. Третий адмирал советский - Николай Николаевич ЗУБОВ (1885-1960) написал классические книги "Морские воды и льды" (1938), "Льды Арктики" (5945), "Динамическая океанология" (1947) и много других. Н. Н. Зубов умер своей смертью, но его книга "Основные учения о приливах", изданная в открытой печати в 1950 году, потом была засекречена и до сих пор похоронена за семью печатями - чтобы ни мы сами, ни наши возможные враги не узнали, что делается, например, в Беринговом проливе или в проливе Лонга и во многих других местах. Среди классиков полярного ледоведения уместно выделить три профессорских имени. Владимир Юльевич ВИЗЕ (1886-1954) предсказал существование одноименного острова в 1924 году. Его открыли в 1930 году! За книгу "Основы долгосрочных ледовых прогнозов" (1944) был удостоен Сталинской премии. Николай Иванович ЕВГЕНОВ (1888-1964) первым в 1913 году увидел берега неизвестной Северной Земли. В 20-х годах создал научно-оперативную группу в своем штабе морских операций на западе Арктики. В 1932 году возглавил первую массовую проводку судов севернее Чукотки к устью Колымы. Основал порт Певек. Автор лоции Чукотского и Карского морей. Был репрессирован в 1938-46 годах. Виктор Харлампиевич БУЙНИЦКИЙ (1911-1980), дрейфовал через Ледовитый океан на "Седове" в 1937-1940 годах, за это стал Героем советского Союза, затем был директором Арктического института (1942-1949) и потом самым долгим - "самым длинным" - деканом Географического факультета Ленинградского университета. Имена Визе, Евгенова, Буйницкого носят на своем борту современные научно-исследовательские корабли науки. В 1993 году Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) начал работу над "Биографическим справочником полярников". Этот справочник должен отразить в истории всех тех людей, которые внесли свой вклад в изучение и освоение полярных областей Земли, в том числе и Чукотки. Глава 3. СТРУКТУРА ЛАНДШАФТОВ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВОДНО-ЛЕДОВЫХ ЛАНДШАФТОВ В предшествующей главе мы познакомились с морскими ландшафтами "в плане", в виде сверху. А теперь посмотрим, что происходит в море "в профиль", в виде сбоку, выясним структуру или строение ландшафта, определим, как увязываются между собой предметы и явления, в данном месте находящиеся. 3.1. ТОЛЩИНА ЛЬДА Морская вода соленая. А лед пресный. Опуская детали и тонкости механизма ледообразования, разберемся, как формируются реальные льды в море. Нарисуем чашу моря в виде обычной тарелки в профиль: в середине глубоко, по краям - мелко, как на схеме рис. 7. В тихую погоду на поверхности полярных морей лед может возникать за счет радиационного излучения даже при положительной температуре воды и воздуха, даже среди лета, даже при низком солнце полярного дня. М, В. Ломоносов и поморы называли такие льды "ночемержами", которые затем днем при малейшем ветерке "в чепуху разбиваются". После дня осеннего равноденствия 22 сентября, когда ночи становятся длиннее, выхолаживание перебивает дневное таяние, и поверхность моря замерзает в виде ровной плиты. На открытых акваториях, на широких пространствах морей и крупных озер неподвижный лед обычно взламывается ветрами, превращается в дрейфующий, подвижный лед, который перемещается в целом по направлению ветра, создавая полыньи в области выноса и массивы в области приноса. На нашей схеме "море в профиль" ветер дует слева направо, и толщина льда увеличивается тоже слева направо. Слева лед ровный, справа он сбивается в торосы и нагромождения. Над северной Чукоткой от мыса Биллингса к Уэлену высота торосов на припае достигает 30 метров на глубинах в 20 метров. Получается толщина льда вполовину высоты Исаакиевского собора! Таков лед реальный у северных берегов Чукотки. У южных берегов Чукотки лед ровный, мористее - полынья. Зато на юге Анадырского залива, на подходах к устью реки Анадырь и к бухте Угольной, опять к концу зимы набиваются барьеры высотой до 15 метров на глубинах в 10-20 метров. Значит, на нашем графике "профиль моря" кривая толщины льда реального возрастает слева направо, от нуля до высоты в 30 метров. Лед реальный виден глазом, он ясен и понятен. Хотя иногда у некоторых вызывает недоумение: откуда наворотило такие горы? Например, в Певек из ААНИИ поступает запрос: где и как вы нашли "толстый лед" в Анадырском заливе... Ну что на это сказать? Приезжайте, посмотрите! На поверхности воды (почвы)– все-таки минус, этот вопрос надо бы объяснить поподробнее. Рис. 7 . Схема профиля льдов в замерзающем море  Чтобы не запутаться в дальнейшем изложении, выделим три вида льда: - лед просто реальный, тот, который вещей; - лед нормального, естественного намерзания, тот, который зимой неподвижен, промерзает сверху, нарастает снизу; - лед динамического местного нарастания, тот, который взламывается и выносится, и сейчас не виден, хотя тут был в момент возникновения. А теперь нарисуем на наш профиль толщину льдов местного нарастания. Как будет идти эта кривая и в каких величинах измеряться? Лед нарастания - это тот лед, который возник за зиму в каждой точке нашего "профиля моря". Лед нарастания - очень важная характеристика. Она пока не отражена ни в одной ученой книге. Здесь - впервые! Поэтому будьте внимательны. Осенью, в августе, на северную Чукотку надавило массив. Старые, остаточные льды уткнулись в берег, укрыли поверхность моря от морозов. Полярные станции не могут измерять толщину молодого льда, ибо негде - нет ровного места, все льдины "стоят на попа". Их называют "ропаки". Так сколько же здесь возникло зимой льда? А нисколько. Ноль! Морозы сверху не в состоянии пробить многометровую толщу старых льдов и добраться до той воды, из которой образуется молодой лед. А сколько местного льда возникает в левой части "профиля", в области выноса, в полынье, в том месте, где его вроде бы нет и не было? Этот вопрос очень важен для многих сторон жизни всего Мирового Океана - в нем и "зарыта собака". В нем ключ к решению многих проблем. Внимание! Спутники показывают, что полыньи существуют всю зиму, при любых морозах. В полынье лед образуется ежесуточно, ежеминутно, ежесекундно. Но его выносят ветры в сторону массива. Прямые наблюдения и специальные эксперименты обнаружили, что при морозе в 20 градусов на образование первого сантиметра льда требуется 6 минут. При такой скорости получается: за час 10 см. за сутки 240 см, за месяц 72 метра, за 7-8 месяцев зимы толщина льдов местного нарастания должна превысить 500 метров - половину километра, пять Исаакиевских соборов! Итак, вдоль профиля замерзающего моря; - справа, в массивах, лед реальный многократно превышает лед нарастания; - слева; за припаем, в полыньях (при отсутствии льда реального) лед нарастания на два порядка превышает лед естественного намерзания; - и только слева, в припае, все три вида льдов - естественного намерзания, динамического нарастания и просто реальный - по своей толщине одинаковы. Таким образом, кривые толщины льда реального и толщины льда нарастания асимметричны относительно середины моря и обратны друг другу. Запомним, как выглядит кривая толщин местного нарастания льда. Она определяет собой все остальные характеристики моря, 3.2. ОСОЛОНЕНИЕ Соленость морской воды - одна из главнейших ее характеристик. Она уменьшается стоком пресных вод или таянием льдов, она увеличивается за счет испарения в тропиках или за счет ледообразования в высоких широтах. Но - вода соленая, а лед - пресный. Когда лед уносит дрейфом, соли остаются на месте, поэтому в замерзающих морях осолонение эквивалентно толщине льдов местного нарастания. На нашем "профиле" видно, что в областях выноса льдов осолонение достигает максимальных величии. Нормальное осолонение происходит только под ровным припаем. Под массивами осолонения мало, при таянии массивов соленость снижается. А вот в полыньях зимнее осолонение достигает величин, иногда даже превышающих нормальную океаническую соленость в 35 промиллей (35 граммов на литр). Это создает пятна высокосоленых вод как на поверхности, так и на глубинах. Поэтому севернее Чукотки летом солености малые, а под южной Чукоткой - высокие. 3.3. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ Морские воды стратифицированы, они лежат слоями: вверху легкие, внизу тяжелые. Жизнь моря зависит от перемешивания с поверхности. Ветровое перемешивание при осенних и зимних штормах достигает глубин в 100-200 метров. Перемешивание за счет осолонения называют вертикальной циркуляцией. Оно распространяется якобы тоже не более чем на 200 метров в глубину. Долгое время ученые ломали голову над вопросом, где и как формируются глубинные воды морей и океанов. Чтобы циркуляция достигла дна, считают они, на поверхности должно возникнуть 3-5 метров льда, а это невозможно. Ведь даже в самые холодные зимы и в Арктике, и в Антарктике спокойный лед намерзает только до 2 метров в толщину. Наша кривая толщины льда нарастания показывает, что зимняя полынья южнее Чукотки, в которой возникают сотни метров льда, участвует в формировании глубинных вод не только Берингова моря, но всей северной части Тихого океана. 3.4. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Гидрохимические особенности водно-ледовых ландшафтов определяются степенью газообмена, глубиной вертикальной циркуляции и перераспределением солевого состава за счет эвтектических температур, при которых соли выпадают в осадок. В полыньях поверхностные воды обогащаются кислородом сверху и биогенными солями снизу. Чем вода холоднее, тем больше в ней растворено кислорода. Где нет кислорода, там появляются сероводород и сернистые соединения, как в Черном море. На Черное море похожа бухта Певек и бухта Провидения, где имеются ямы глубже глубины порога. В районах выноса содержание карбонатов и сульфатов в воде снижается, а содержание хлоридов - повышается. Ведь всем известно, что простая соль замерзает только при температуре -20С. 3.5. ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Биологические объекты ярко отражают структуру любого ландшафта. Они позволяют реконструировать прошлое, фиксировать нынешнее и предвидеть будущее состояние. В конечном счете кривая льда местного нарастания (через осолонение, перемешивание, аэрацию и гидрохимию) наглядно иллюстрирует среду жизнедеятельности, концентрацию и продуктивность растительных и животных организмов. В областях выноса, в полыньях, на поверхности, в толще воды, на морском дне формируются биологические "оазисы", а в местах приноса, в массивах - пустыни. Южнее Чукотки, в полынье, на морском дне находятся самые высокие в Беринговом море и Мировом океане биомассы бентоса. Севернее Чукотки под припаем Колючинского района и на Геральдовской банке ледовая экзарация (выпахивание) уничтожает любые придонные организмы. Биологическими индикаторами водных ландшафтов служат птичьи базары, миграции моржей и китов. Появление моржей среди сплоченных льдов предваряет разрушение массивов, и наоборот - уход моржей предупреждает о скором опускании па трассу СМП (Северный Морской Путь) тяжелых льдов. Ледяные массивы, как одеяло, укрывают море от воздействия сверху, полыньи, напротив, служат "форточками" дли всего живого на дне Мирового океана. 3.6. ЗИМНЕЕ ОТЕПЛЕНИЕ АТМОСФЕРЫ Теплоотдача в атмосферу прямой и скрытой теплоты ледообразования опять-таки эквивалентна толщине льдов местного нарастания: в полыньях - много, в массивах мало. Эта теплоотдача зимой создает абсолютный и относительный отепляющий эффект. Особенно ярко эти эффекты проявляются в азональных ландшафтах, в Баффиновом, Охотском и Беринговом морях. Здесь в северных частях температура воздуха абсолютно выше, чем в более южных районах. Например, зимой в море севернее Чукотки (на острове Врангеля) теплее, чем на побережье (на мысе Шмидта). Особые условия видимости в районе полыней порождали в прошлом легенды о гипотетических, предполагаемых землях типа Земли Санникова в Арктике или Земли Уилкса в Антарктике. Так, сержант Андреев в апреле 1763 года с Медвежьих островов отметил на северо-востоке "едва чуть видеть синь синеет, или назвать какая чернь... что такое, земля или полос море, о том в подлиннике обстоятельно донести не имею". Сержант писал про "полое море", про полынью, и не его вина, что потом его последователи нарисовали здесь "Землю Андреева". 3.7. ЛЕТНИЙ ПРОГРЕВ Полыньи - темные, они жадно ловят солнечное тепло. Массивы – белые, они это тепло отражают. Поэтому весной полыньи становятся центрами очищения моря, а массивы надолго консервируют воду от прогрева сверху. К концу лета, к осени, после вытаивания всех льдов на месте полыней на поверхности моря остаются пятна теплых и соленых вод, а на месте массивов - пятна холодных и распресненных. Во всех азональных ландшафтах восточных морей, в том числе в Чукотском и Беринговом, теплые пятна находятся севернее холодных, что так удивляло и удивляет специалистов - от С. О. Макарова и Н. Н. Зубова до многих нынешних. 3.8. НАВИГАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ Кривая толщина реального льда на нашем профиле позволяет представить себе условия ледового плавания в любом замерзающем море в зависимости от азональности его ландшафтов. Для этого надо расположить профиль по линии преобладающего зимой ветра. Так, для Анадырского залива слева изображаются подходы к Провидению и Эгвекиноту, справа - к бухте Угольной. Значит, в первые, северные порты зимой плавать можно, а во вторые, хотя и более южные - нельзя. Для Чукотского моря на нашем профиле слева должна находиться Аляска (Барроу), справа - мыс Шмидта. Для всего Северного морского пути слева лежат западные моря (например, Диксон и Тикси), справа -восточные (Певек и Шмидт). Схема показывает, что на западе Арктики природа способствует зимнему плаванию и выгрузке на припай, а на востоке она этому предельно противится. На западе осадка судов больше толщины льдов, на востоке, наоборот, толщина льдов больше осадки судов. Непонимание этой простой схемы приводило к тому, что западные ледоколы много лет начинали свою работу на востоке обычно с... поломки лопастей винта. Теперь научились, лопасти не ломаются. В масштабах Тихого океана море южнее Чукотки похоже на моря Антарктики, где всю зиму лед выносит от берега. В масштабах Ледовитого океана море севернее Чукотки похоже на море севернее Гренландии, где всю зиму лед прижимает к берегу. Для ледового мореплавания самый тяжелый лед - сжатый, независимо от возраста и толщины. Циркуляционные, вращательные особенности льдов Северного Ледовитого океана, как видно на схеме "океан в плане", приводят к следующему. В Ледовитый океан ведут два пролива: Фрама и Берингов. От каждого пролива направо, на восток вдоль берегов полдороги - полынья. затем полдороги - массив, прижатый к берегу. И наоборот, от каждого пролива налево, на запад, полдороги - сжатый массив, затем полдороги - полынья. Самые сильные сжатия и самые трудные ледовые условия находятся как раз левее пролива! Как преодолеть эти трудности? Маневром в пространстве либо во времени. Маневр в пространстве означает обход тяжелых мест с севера. Маневр во времени означает выжидание удобного момента, когда сжатия -ослабнут. Как это делается, узнаем в следующих главах. А пока утвердим вывод, что транзитное ледовое плавание от Берингова пролива к -проливу Фрама и обратно возможно круглый год. Только не напролом (куда хочу), а с умом (куда можно). КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Что такое лед нарастания и чем он отличается ото льда реального? 2. Попробуйте в морозный день вычерпывать лед из рыболовной лунки в течение определенного времени - 10-20 минут: А потом пересчитайте, сколько получилось бы за зиму. 3. Где образуются глубинные воды морей и океанов, включая тропики? ЧТО ЧИТАТЬ Среди интересных книг, освещающих работу полярных моряков, которые можно раздобыть в местных библиотеках и магазинах, полезно отметить следующее: "СОВЕТСКАЯ АРКТИКА", '"Наука", М., 1970. Это толстый том, в котором освещена природа северной Чукотки с точки зрения ААНИИ, с позиций ученых из Ленинграда. "СЕВЕР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА", "Наука", М., 1970. Это тоже толстый том, в котором описана природа южной Чукотки с точки зрения ученых из Магадана. Кстати, в этой книге утверждается, что южнее Чукотки Берингово море "на 8-9 месяцев в году покрыто ледяным панцирем" (с. 183). Такого мнения до последних лет придерживались многие метеорологи - как наши, так и зарубежные. Они расценивали морские льды зимой как особого рода сушу, как плиту или даже как увеличение площади материков в обоих полушариях. А ведь против таких взглядов выступал гидролог В. Ю. Визе еще в 30-х годах. В этом примере видно, как узкие специалисты, увлекаясь своим предметом, теряют из виду общую, более крупную природную картину. Из менее "ученых", специальных и более доступных, популярно-познавательных книг о восточной Арктике за последние 30 лет, когда стал ослабевать покров секретности, уместно отметить следующие (перечень этот сделан не по авторам, а по хронологии выхода изданий, и, конечно, далек от полноты, которую можно найти, уточнить и добавить в любом библиотечном каталоге): Тепляков Ю. "ВОЗЬМИТЕ АВТОГРАФ У АРКТИКИ". Магадан, 1966. Это книга о навигации 1965 года. Наумов Е. "НЕТ НОЧИ В АРКТИКЕ". Хабаровск, 1968. Книга о навигации 1966-67 годов. Попов С. В., Троицкий В. А. "ТОПОНИМИКА МОРЕЙ СОВЕТСКОЙ АРКТИКИ". Л., 1972, 318 с. Тепляков Ю. "РАССКАЖУ ТЕБЕ О СЕВЕРЕ". М., Политиздат, 1972. Очерки. Захарько В. "РЕЙС ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ". М., "Известия"', 1977. 100 с. О навигации 1977 года. Мери Леннарт. "МОСТ В БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ". М., 1978, второе издание 1984, 336 с. В 1993 году автор стал президентом Эстонской республики. В книге описывается его путешествие до Чукотки в 1967 году. Тютенков А. "АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС "СИБИРИ", Лениздат, 1979, 100 с. Книга о транзитном высокоширотном рейсе с запада до Чукотки в 1978 году. Диков Н. Н. "ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ", М., "Наука", 1979, 352 с. "ТРУДЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ГИДРОМЕТИНСТИТУТА (ДВНИГМИ)", вып. 79, Л., 1979, 168 с. Это юбилейный сборник Певекгидромета, посвященный 25-летию начала работ, Василевский Б. А. "ДЛИННАЯ ДОРОГА В УЭЛЕН", М., "Советская Россия", 1980, 288 с. Современные очерки. "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО. СТО ЛЕТ. 1880-1980.", Владивосток. 1980, 390 с. Юбилейное издание, богато иллюстрированное. Кодратов А. М. "БЫЛА ЗЕМЛЯ БЕРИНГИЯ", Магадан, 1981, 200 с. История и гипотезы. Дуэль И. И. "ДОРОГА ВДОЛЬ ФАСАДА", М., "Профиздат", 1982, 304 с. Документальная повесть о путешествии по СМП с запада до Чукотки. Рытхэу Ю. С. "ПОЛЯРНЫЙ КРУГ", Л., 1983, 592 с. Повести и легенды о Чукотке. Казанов Б. М. "ПОЛЫНЬЯ". Роман, М., "Советский писатель", 1984, 300 с. Должен предупредить: о полярных водолазах - фантастика, а про полынью - просто бред. Стругацкий В. И. "ВПЕРЕДИ ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА", Л., Гидрометеоиздат, 1984, 128 с. Н.И.Евгенов, В.Н.Купецкий. "НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ЛЕДОКОЛАХ "ТАЙМЫР" И "ВАЙГАЧ"В 1910-1915 ГОДАХ", Л., "Наука", 1985, 184 с. Конецкий В. В. "ВЧЕРАШНИЕ ЗАБОТЫ", М„ 1985, 300 с. Повесть, в том числе и о навигации 1975 года. Пасецкий В. М. "ПУТЕШЕСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ", М., "Мысль", 1986, 268 с. Очерки об истории СМП. Баранова С. С. "ПОЛЮС ПРИТЯЖЕНИЯ", Мурманск, 1987, 200 с. Конецкий В. В. "НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ ОТБЕРЕТ". Последняя часть "романа-странствия" под названием "За доброй надеждой". Журнал "Нева", № 5, 6, 7, Л., 1987. О навигации 1979 года. Арикайнен А. И., Чубаков К. Н. "АЗБУКА ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ", М., "Транспорт", 1987, 22 с. Попов С. В. "ГИДРОГРАФ Н. И. ЕВГЕНОВ", Якутск, 1988, 80 с. Лебедев А. В. "ПАКОВЫЙ ЛЕД", М., 1988, 286 с. Роман, который сын посвятил отцу. ИСТОРИЯ ЧУКОТКИ". Редактор И. Н. Диков. М., "Мысль", 1989, 492 с. "Леонтьев В.В. Новикова К.А. "ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР", Магадан. 1989.456 с. Зимич П И. ПЕВЕКСКИЙ ЮЖАК .Л., 1991, 120 с. Ильвес М. А. "КРАСНАЯ КНИГА БЕЛОЙ ЗЕМЛИ, Магадан, 1991 168 с. Очерки о Чукотке и острове Врангеля. Каневский 3. М. "ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ", М., Знание 1991 , 192 с. Бардин Г.И. "ОТ ЧУКОТКИ ДО АНТАРКТИДЫ". Записки полярного синоптика. Сургут, 1993, 224с, Молчанов И. И. "ЧЕТЫРЕ СТРАНИЦЫ ПЕВЕКА", Певек, 1993, Дмитриев А. А. "ИЗМЕНЧИВОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ АРКТИКИ", СПб, 1994, 208с, Ильвес М. А. "ЗАГАДКИ СЕВЕРА", Магадан, 1994,192 с. КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС Какие известные вам книги о современных морях Чукотки не упомянуты в этом перечне? Добавьте их в список, если встретите и прочитаете. |