Методичка по ДЕРАТИЗАЦИИ. Учебнометодическое пособие Минск бгму 2010 Мотивационная характеристика темы

Скачать 1.87 Mb. Скачать 1.87 Mb.

|

|

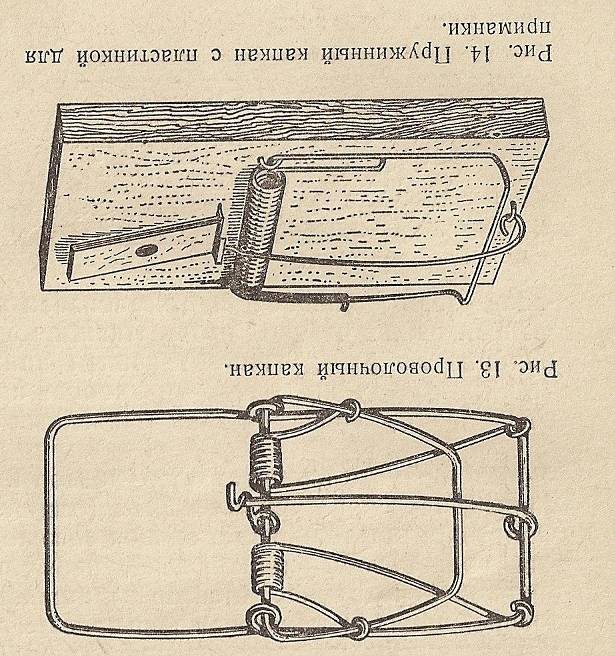

Водяная полевка, или водяная крыса (Рис.4). Наиболее крупные представители подсемейства полевок (длина тела не менее 15 см).  Рис.4. Водяная полевка (Arvicola terrestris). Распространены от западных границ СНГ до о.Байкал и р.Лена. Отсутствуют в пустынях Казахстана и в Средней Азии. На север проникают до побережья северных морей. Заселяют поймы рек, берега озер, искусственных морей и других водоемов (кроме горько-соленых). Роют норы вдоль оросительных каналов, на полях и огородах. Встречаются в стогах сена и постройках человека. К осени часто концентрируются на полях и огородах, особенно расположенных близ пойм. Норы поверхностные, редко достигают глубины залегания до 1 м. Ходы различной сложности могут достигать 1—50 м, иметь множество выходов (10 и более) и несколько камер (7—8). Размножаются в течение всего лета, принося на сезон до 4 пометов по 6—8 детенышей в каждом. Питаются водяными растениями, луговыми травами, а также животной пищей (насекомые, моллюски, мелкая рыба). Имеют промысловое значение. Водяная полевка является одним из основных хранителей возбудителей туляремии. Она болеет острой формой инфекции и большей частью погибает при явлениях септицемии. Эпизоотии туляремии среди крыс наблюдаются в периоды их массового размножения и приводят к гибели множества зверьков (нередко до 96% состава популяции). В период эпизоотии среди водяных крыс больные зверьки и их трупы заражают всю территорию очага, воду, почву и других зверьков, а также кровососущих насекомых (комары, мухи-жигалки, слепни) и клещи. Обыкновенная полевка. Размеры сравнительно небольшие, длина тела до 13 см. Встречается в Европе и Азии. Селится на полях в стогах, также их можно обнаружить в садах, на лесных полянах, опушке леса. В СНГ распространена от западных границ до р. Обь. К северу доходит до Ленинградской, Архангельской и Новосибирской областей, к югу - до Черноморского побережья, Закавказья и Казахстана. Встречается в Западной Европе, Турции и Северном Иране. Питается растительной пищей, поедая наиболее сочные части растений.  Рис.5. Обыкновенная полевка (Microtus arvalis). Обыкновенные полевки живут в верхних слоях почвы, где устраивают норы на глубине 10-25 см. Размножаются главным образом в течение теплого времени года. Один из самых плодовитых грызунов. Они отличаются ранним достижением половой зрелости (13 – 18 дней), малым сроком беременности (16 – 18 дней) и солидным выводком (5 – 6 особей). В год приносят 4-6 пометов. Обыкновенные полевки являются наиболее многочисленными грызунами, обитающим на плодоовощных базах. Заселение плодоовощных баз обыкновенной полевкой происходит путем активного проникновения грызунов с прилегающих полей, лугов, пустырей. В годы высокой численности особенно часты случаи завоза грызунов с овощами на авто - и железнодорожном транспорте из отдаленных районов. В выборе мест обитания полевки неприхотливы. Склонны к сезонным миграциям, зависящим от климатических условий и характера хозяйственной деятельности человека. Весной во время паводков селятся на возвышенных участках (кочки леса, межи, остатки соломы на полях, а также в населенных пунктах и т. п.). К середине мая после подсыхания полей мигрируют в открытые полевые и луговые угодья. Во время пахоты, сенокоса, уборки урожая легко меняют места обитания, чему способствуют простое устройство нор, кратковременный период беременности и др. После уборки урожая нередко концентрируются в скирдах, ометах и кучах мякины, где продолжают интенсивно размножаться. Обыкновенные полевки являются носителями таких инфекционных болезней, как туляремия, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и др. ДИКОЖИВУЩИЕ ГРЫЗУНЫ Эта группа животных способна существовать неопределенно долгое время только в дикой природе. Преобразование человеком ландшафтов приводит к исчезновению в их пределах зверьков и сокращению их ареала. Малый суслик. Распространен в степной, полупустынной и пустынной зонах, к северу от южных границ лесостепи. В зону пустынь заходит по участкам степей и долинам рек. Наиболее плотные поселения (до 100 экземпляров на 1 га) отмечаются на выгонах у населенных пунктов, в местах водопоя, вдоль грунтовых дорог (рис.6).  Рис.6. Малый суслик — Citellus pygmaeus В состоянии летней и зимней спячки суслики проводят от 6,5 до 9 месяцев. Размножаются один раз в году, приносят в среднем 5—8 детенышей. От зимней спячки суслики просыпаются вслед за установлением положительных температур. Далее наступает период спаривания (10—12 дней) беременности самок (20—25 дней), лактации (25 дней). Затем молодые суслики переходят к самостоятельному питанию. Самки покидают детенышей, и последние расселяются. Половозрелые самцы и неразмножившиеся самки строят норы, и в конце мая — начале июня залегают в спячку. Через 1,5 месяца залегают размножившиеся самки и еще через 1,5 месяца — молодые суслики. На малых сусликах паразитирует большое количество блох — переносчиков чумы. В норах сусликов встречаются иксодовые клещи. Алтайский сурок. Широко распространен в горных степях Алтая, хребтах центрального, восточного и северного Тянь-Шаня и в других горных местах со слоем мелкозема, достаточно мощным для рытья нор. В настоящее время наибольшая плотность сурков приходится на альпийские луга. В горах с лесным поясом сурки селятся на полянах. Алтайский сурок — один из наиболее крупных современных представителей отряда грызунов. Длина тела достигает 58 см, масса 5—7 кг. Питаются сурки травянистыми растениями (рис.7).  Рис.7. Алтайский сурок. Сурки являются носителями чумной инфекции. Заразившись перед спячкой, они сохраняют инфекцию в латентном состоянии. Весной инфекция обостряется. Эпизоотии среди сурков сопровождаются их падежом. Блохи сурка принадлежат к «блохам шерсти» и отличаются значительной продолжительностью жизни. Эти блохи преобладают над другими видами в местах постоянных чумных эпизоотии у сурков. Алтайский сурок является промысловым видом. Заготовляют шкуру и жир. Охоту ведут в период от конца линьки до залегания в норы. В это время и возможен тесный контакт человека с сурком, что может привести к заболеванию. Из рода сурков эпидемиологическое значение в распространении чумы имеют так же сибирский сурок, или тарбаган, и длиннохвостный, или красный, сурок. По экологии и течению эпизоотии тарбаган и красный сурок близки к алтайскому. Большая песчанка. Распространена в пустынях и полупустынях Казахстана и равнинных частях Средней Азии от прикаспийского района Урала, Эмбинского междуречья, севера Приаральских Каракумов, южного Прибалхашья на севере и низовий р. Лепса на востоке. Большая песчанка — одна из самых крупных песчанок, относится к семейству хомякообразных (длина тела до 200 мм). Хвост с развитой метелкой черноватых волос (рис.8).  Рис.8. Большая песчанка. Питаются большие песчанки преимущественно зелеными частями травянистых растений и ветками кустарников, особенно саксаула. Едят верблюжью колючку, злаки. Хорошо лазают по деревьям и обгрызают ветви саксаула на высоте до 3 м. Живут семьями в сложных норах. Селятся большими колониями, иногда занимающими до 2 га. Такие обширные колонии создаются деятельностью многих поколений в течение нескольких лет. Норы имеют несколько этажей на глубине до 2,5 м. В одной норе обитает 4—6 зверьков. Большие песчанки тяготеют к окраинам жилых населенных пунктов, разрушенным постройкам, кладбищам и т. д. Размножение идет от ранней весны до осени. Самки приносят за сезон 2—3 выводка по 5—6 детенышей. В зимнюю спячку не залегают. Активны в дневные часы. В жаркие дни отсиживаются в норах. Зимой в сильные морозы на поверхность не выходят. На песчанках паразитируют многочисленные блохи. Весной песчанки спариваются, расселяется молодняк. Кроме того, весной организм песчанок ослаблен. Все это создает условия для оживления эпизоотии и распространения чумы среди грызунов. В разгар лета, когда активность песчанок падает, эпизоотия ослабевает. Период заготовок кормов способствует новому подъему заболевания. Зимой число чумных заболеваний снижается. Таким образом, для большой песчанки основными сезонами активизации чумы являются весенний и осенний. Большие песчанки являются также резервуаром кожного лейшманиоза. Кроме большой песчанки, эпидемиологическое значение при чуме, кожном лейшманиозе и клещевом возвратном тифе имеют полуденная, гребенщиковая, а также краснохвостая песчанки. Выяснение положения животного (например, отловленного в природе, в очаге болезни) в биологической систематике производится по специальным определительным таблицам, которые в подавляющем большинстве случаев составляются на основе различий морфологических признаков видов. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕРАТИЗАЦИИ Дератизация – это комплекс противоэпидемических мероприятий по борьбе с грызунами, являющимися источниками инфекции или наносящими экономический ущерб. Дератизация как система организационных, санитарно - технических, санитарно - гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на регулирование численности грызунов, осуществляется с целью обеспечения санитарно - эпидемического благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности человека путем уменьшения и (или) устранения воздействия грызунов на человека. Дератизационные мероприятия подразделяются на профилактические и истребительные. Профилактические мероприятия в системе дератизации направлены на лишение грызунов корма, пространства и условий для гнездования. Эти мероприятия предусматривают создание таких условий, при которых затрудняется или полностью ликвидируется проникновение и поселение грызунов в различных постройках или вблизи них, а так же исключается доступ грызунов к продуктам питания и другим объектам, которым может быть нанесён экономический ущерб. Профилактические меры борьбы направлены на изменение условий внешней среды в неблагоприятную для существования грызунов сторону. Это достигается путем проведения санитарно-гигиенических, санитарно-технических и агротехнических мероприятий. Санитарно-гигиенические мероприятия сводятся к систематическому поддержанию чистоты в жилых, торговых и производственных помещениях, на дворовых территориях и строительных площадках. Пищевые продукты должны храниться в недоступном для грызунов месте или в соответствующей таре. Необходимо правильно утилизировать отбросы и мусор (сжигание, компостирование), а также правильно размещать, эксплуатировать и содержать свалки. Санитарно-технические мероприятия проводятся при капитальном строительстве или текущем ремонте зданий (помещений) и предусматривают специальные меры, которые не позволяют грызунам проникать в здания различного назначения. Вентиляционные и другие отверстия, окна подвалов, люки, низко расположенные над поверхностью земли, должны быть закрыты проволочной сеткой. Полы в подвалах обязательно должны быть из бетона толщиной не менее 10 – 12 см, межэтажные перекрытия – плотными, без полостей. При строительстве холодильников, элеваторов, продуктовых складов и т.п. должны выполняться специфические требования по созданию крысонепроницаемости. Агротехнические мероприятия являются одним из наиболее эффективных способов создания неблагоприятных условий для существования и размножения грызунов в открытых стациях. Эти мероприятия ведут к существенному уменьшению численности их и, как следствие, к предупреждению эпизоотий среди грызунов, а значит к уменьшению их эпидемиологической опасности для человека. Для этого очень важно уборку урожая проводить своевременно, в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями. Нельзя оставлять необмолоченный хлеб на полях и зерно на токах. Дератизационные мероприятия  Профилактические Истребительные                      Рис.9. Содержание и структура дератизационных мероприятий Истребительные мероприятия проводятся с целью сокращение численности или полного уничтожения грызунов и осуществляются следующими методами: физическим, химическим и в отдельных случаях биологическим. ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕРАТИЗАЦИИ Физической метод дератизации – отлов, уничтожение или отпугивание грызунов при помощи приспособлений, механизмов и устройств. К физическому методу относятся следующие способы дератизации: механический, акустический (ультразвуковой). МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ. Механический способ используют для истребления, отлова грызунов, в том числе для изучения и учета их численности в эпизоотиях. При механическом способе применяются механические орудия лова. По особенностям устройства механические орудия лова, подразделяются на два основных типа:

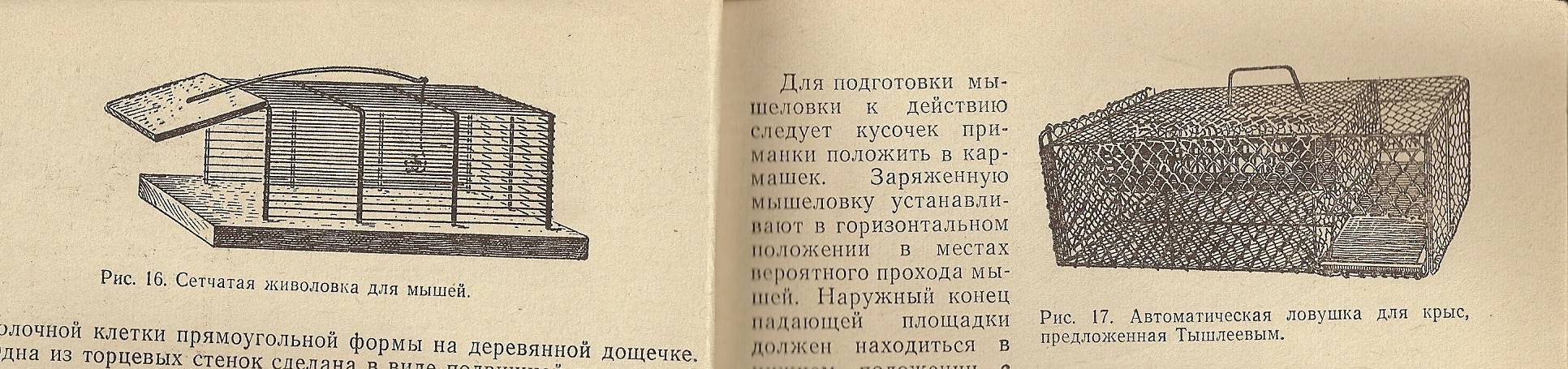

Рис.10. Живоловка для отлова Рис.11. Ловушка Цюрнера. мышей и крыс.   Рис.12. Ловушка «верша». Рис.13. Ловушка для крыс Тишлеева.

Рис.14. Пружинный капкан с Рис.15. Ловушка для крыс. пластинкой для приманки.   Рис.16. Электронная Рис.17. Пружинный капкан. крысоловка Rat Zapper 2000. В основном механический способ применяется на объектах, на которых ограничено применение химических и биологических средств борьбы с грызунами (например, в детских учреждениях, на пищевых предприятиях). Применение орудий для отлова живых грызунов, позволяет удалять их с объектов дератизации, не порождая проблем, связанных со смертью (разложение с появлением запаха гниения, переходом эктопаразитов грызунов с основных хозяев на случайных других, в том числе и на людей). Количество грызунов, вылавливаемых с помощью механических орудий лова, зависит от их численности на данном объекте, количества приманки, правильности расстановки и использования орудий лова. Орудия лова размещают в местах наибольшего скопления грызунов, которые определяются следами их жизнедеятельности, заслеженными пылевыми площадками, наличием нор. Ловушки наиболее эффективны при расположении их в тихих, укромных местах, ближе к стенам и перегородкам, по ходу плинтусов. Количество орудий лова, требующихся для расстановки на отдельных объектах или на открытых площадках, определяются в зависимости от вида грызунов и интенсивности заселения, санитарно-технического состояния заселенных грызунами мест. В среднем один капкан следует устанавливать на каждые 10-30 м2 заселенной площади, одну живоловку – на 50-70 м2. По периметру заселенных помещений, где чаще встречаются выходы из нор и происходит перемещение грызунов, орудия лова ставят в большем количестве, чем в центре. Орудия лова для отлова живых грызунов всегда должны быть чистыми и в исправном состоянии. Мыть и чистить их следует по мере загрязнения водой без добавления дезинфицирующих и других пахнущих веществ. Деревянные части орудий не следует окрашивать. Большое значение имеет подбор приманки. Запах и вид приманки, закладываемой в механические орудия лова, должны привлекать грызунов. Для большей эффективности следует за несколько дней до применения механических орудий лова исключить любую возможности доступа грызунов к пище. Приманки всегда должны быть свежими и незагрязненными и сменяться по мере необходимости, но не реже чем через 1-2 дня в теплое время года, в холодное – через 3-4 дня. В качестве приманки в пружинных капканах используют хлеб, колбасу, сало, рыбу, овощи. Продукты режут на мелкие кубики со стороной не более 1 см (массой 0,5-2 г). В качестве приманки в ловушках Тишлеева рекомендуется использовать поджаренные измельченные семечки подсолнечника, тыквы, кабачков. Выбор пищевой приманки следует проводить с учетом специфики объекта. На хлебокомбинатах лучше использовать в качестве приманки овощи, рыбу, мясо, а на мясоперерабатывающих предприятиях – зерно, крупу, муку. Для изготовления клеевых ловушек используют липкие массы (клей) (рис.18).   Рис.18. Клей и клеевая ловушка FLOP. Для отлова мышей липкую массу наносят тонким слоем на подложки. Клеевые ловушки раскладывают по тропам грызунов, около их выходов из нор. При низких температурах липкая масса не должно использоваться по причине замерзания. Следует учесть, что в отношении мелких грызунов (мышей и полевок) учетно-клеевые ловушки достаточно эффективны, но крайне не экономичны, особенно при низкой численности грызунов. Электрические ловушки. Принцип действия основан на использовании электрического тока в несколько миллиампер при напряжении до 5000 вольт. Грызун, проникая во внутрь ловушки, замыкает электрическую цепь и поражается ударом электротока, приводящем к гибели. Пойманных с помощью механического способа живых грызунов умерщвляют в резиновых (клеенчатых, пластиковых мешках), в которые добавляют вату, смоченную в 50г 25% нашатырного спирта или таком же количестве эфира. Павших грызунов на объектах собирают с помощью щипцов, защищая руки резиновыми перчатками и складывают в специальные мешочки, а затем закапывают в землю на глубину не менее 0,5 м, предварительно засыпав сухими препаратами хлорной извести, хлорамина или их растворами 10-20% концентрации, по эпидемиологическим показаниям направляют на исследование в лабораторию ООИ. Акустический способ дератизации - использование ультразвуковых колебаний для отпугивания грызунов. Современные ультразвуковые отпугиватели не убивают грызунов, а лишь отпугивают их особыми звуковыми сигналами, которые практически не улавливает человеческое ухо, но отлично слышат все вредители в округе. Грызуны быстро привыкают к ультразвуковым сигналам и перестают на них реагировать. Применяется этот способ совместно с другими методами и способами (рис. 19).  Рис. 19. Современный ультразвуковой отпугиватель грызунов ГРАД А-500. Электронная крысоловка. Данная электронная ловушка представляет собой переносной модуль, способный работать от батареек или от источника постоянного электропитания. В пустой отсек электронной ловушки помещается приманка (сыр, сухой корм для кошек и т.п.) и крысоловка начинает работать. Как только грызун забирается внутрь ловушки, электронный силовой блок фиксирует его присутствие и выпускает мощный электрический заряд, который мгновенно убивает грызуна. После этого на корпусе электронной ловушки загорается индикатор, сообщающий о необходимости очистить прибор от тушки грызуна. Причем нет надобности касаться его руками, достаточно просто перевернуть электронную ловушку и мертвый грызун соскользнет в мусорный контейнер. После удаления грызуна, ловушку можно сразу же включить вновь. Электронные ловушки выгодно отличаются от отравленных приманок и механических капканов своей полной безопасностью для детей и животных. Основной недостаток большинства физических методов состоит в том, что они позволяют уничтожать лишь единичных грызунов. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕРАТИЗАЦИИ Биологический метод дератизации предусматривает использование естественных биологических врагов грызунов (хищников) и пищевых приманок, зараженных бактериями из группы сальмонелл. Естественными врагами грызунов являются кошки, собаки, хорьки, ласки, мангусты, ихневмоны, хищные птицы (совы, коршуны, канюки и др.) и пресмыкающиеся (змеи, вараны) (рис. 20).  Рис.20. Естественные враги грызунов. В период, когда не существовало других мер защиты от грызунов, этот способ играл свою положительную роль, но по мере появления и совершенствования средств уничтожения грызунов, его роль все более снижалась. Второй способ состоит в использовании бактериальных культур, патогенных для грызунов и безопасных для людей. Бактериальные культуры, применяемые для истребления грызунов, относятся к группе возбудителей пищевых токсикоинфекций. Высушенные или жидкие культуры микроорганизмов добавляют к пищевой приманке. Гибель грызунов наступает через 7 – 21 день. Биологический метод не имеет широкого профессионального практического применения по причине низкой эффективности, трудоемкости, эпидемической опасности (способ бактериологических приманок) и недостаточной управляемости (при использовании естественных врагов). |