Анализ конкурентоспособности АЭС. Удк анализ конкурентоспособности атомной промышленности 1Карпова Алла Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры Экономика, организация и управление на предприятиях

Скачать 0.51 Mb. Скачать 0.51 Mb.

|

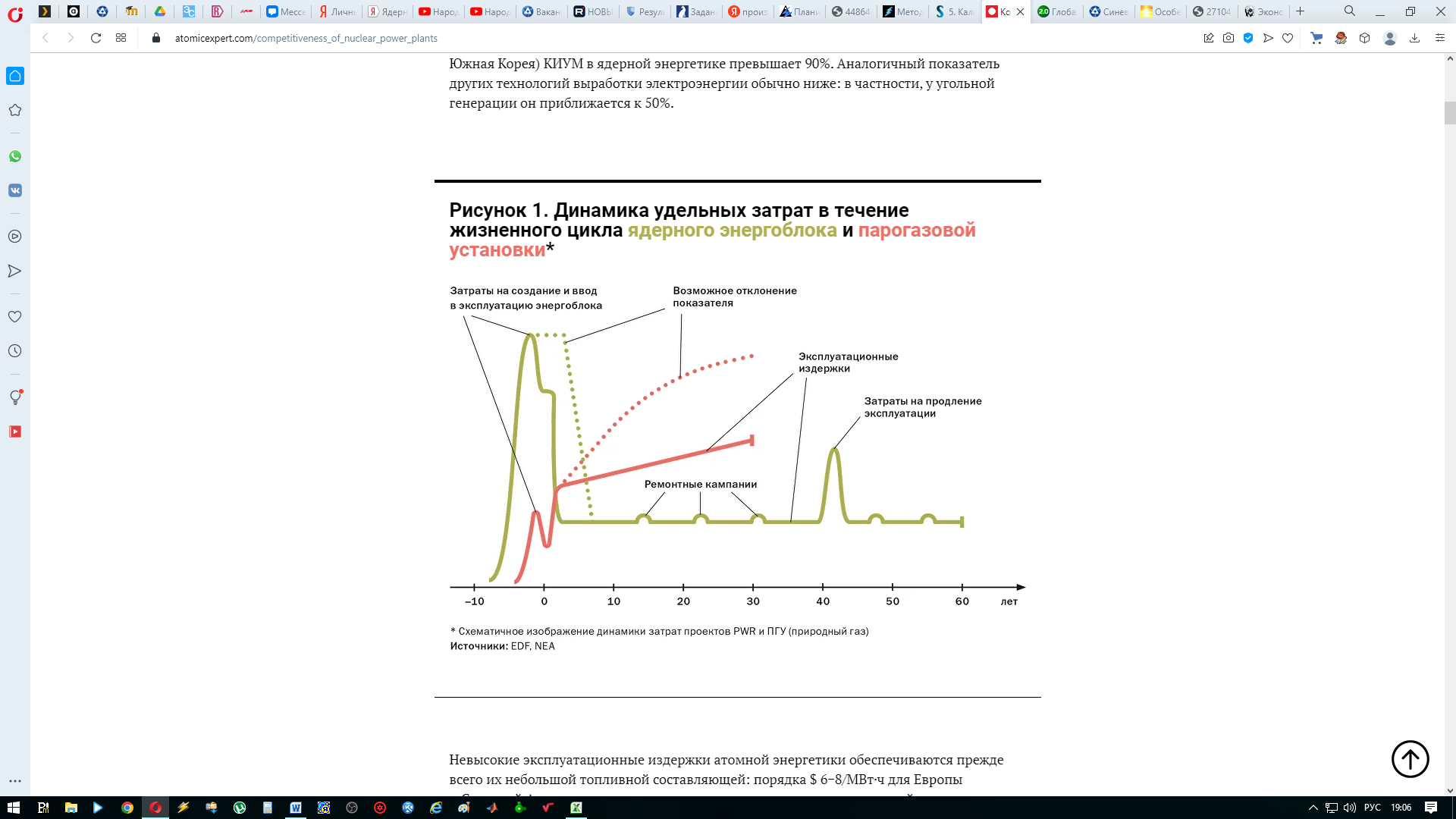

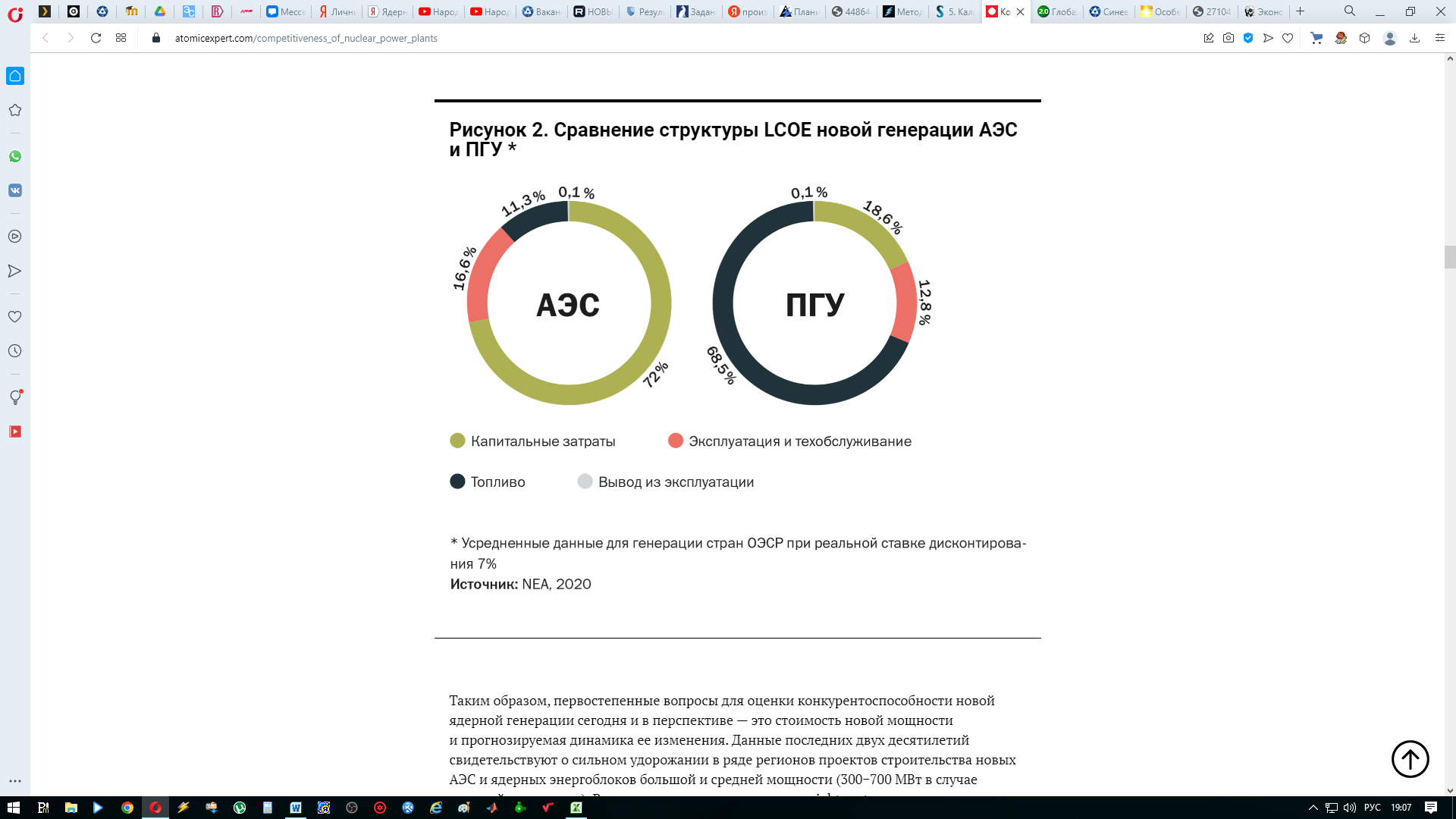

УДК Анализ конкурентоспособности атомной промышленности 1Карпова Алла Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры ««Экономика, организация и управление на предприятиях»»; 2Свирина Оксана Анатольевна, студент специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»; Балаковский инженерно–технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет» МИФИ», г. Балаково В данной статье авторами рассмотрены вопросы рыночного положения и конкурентоспособности ядерной энергетики; выделены достоинства и недостатки различных видов генерации электроэнергии; рассмотрены рыночные перспективы АЭС. С течением времени все заметнее обострение конкуренции на энергетических рынках. В частности, этот вопрос затрагивает и атомную промышленность как одну из современных отраслей по добыче электроэнергии. Организация атомной промышленности представляет собой 4 крупных, неразрывно связанных друг с другом научно-производственных комплекса: энергетический - добыча, обогащение и производство ядерного топлива, создание предприятий в сфере атомной энергетики и промышленности ядерной отрасли; оружейный - создание и испытание новых образцов ядерного оружия; радиационной безопасности - защита настоящего и будущего поколений от губительного воздействия ионизирующего излучения; ядерной медицины - препараты для диагностики и лечения заболеваний [1]. На фоне глобальной экологической проблемы климатических изменений по причине выбросов CO₂ (основными загрязнителями окружающей среды среди электростанций являются ТЭС) исследователи многих стран предлагают ускоренно развивать ядерную энергетику. Как известно, атомные станции - наиболее безопасны для экологии, являясь одним из средств сдерживания антропогенной парниковой эмиссии. Доля атомной энергетики в мировой выработке электричества на данный момент составляет более 10%, что видно на рисунке 1. Однако по прогнозам МАГАТЭ к 2050 году ее доля в минимальном сценарии сократится до 6,1%, а в максимальном — увеличится до 11,7%. Данные оценки подразумевают, что ее конкурентные преимущества по сравнению с иными видами генерации будут снижаться по внутриотраслевым и внешним причинам.  Рисунок 1 - Структура электрогенерации по источникам в мире, за 2020 год Для анализа конкурентоспособности атомной промышленности необходимо рассмотреть и сравнить весь жизненный цикл (рисунок 2) ядерного энергоблока с парогазовой установкой (ПГУ). Можно выявить ряд особенностей: cоздание и ввод энергоблока АЭС весьма затратные в сравнении с ПГУ; невысокие эксплуатационные издержки атомной энергетики (порядка $6−8МВт·ч для Европы и США, гораздо ниже расходов по тепловой генерации); цены топливо для нормальной работы блоков АЭС меньше влияют на себестоимость электричества; длительные сроки эксплуатации ядерных энергоблоков (20−40 лет службы с дальнейшим продлением сроков); возможность увеличения вырабатываемой мощности реактора на |

| Вид генерации | Евросоюз | США | Япония |

| Ядерная | 110 | 100 | 105 |

| Солнечная | 85 | 50 | 130 |

| Ветровая | 90 | 50 | 150 |

| Угольная | 145 | 75 | 95 |

| Газовая | 120 | 65 | 105 |

Итак, в последнее десятилетие конкурентные позиции атомной энергетики в некоторых регионах ослабли. Это стало результатом стечения ряда негативных факторов внутри и вне отрасли, в частности, в связи с авариями на станции «Фукусима‑1» и в Чернобыле. Поэтому для «очищения» от репутационных потерь и увеличения показателя конкурентоспособности важно укреплять положение атомной энергетики. Это можно сделать при помощи учета достоинств АЭС в среде конкуренции и технического прогресса в энергетике и ядерно-топливном цикле [5].

В последнее время идет активное внедрение легководных реакторов поколений III и III+, которые обладают большей экономичностью и безопасностью. Также к научным прорывам можно отнести создание новых видов ядерного топлива и реакторов малой мощности в национальном или международном масштабах, а также, возможно, освоение сверхкритических параметров пара и термоядерного синтеза.

Разработки малых реакторов ведутся во всех странах — поставщиках реакторных технологий нарастающими темпами. В частности, в России уже начал работу плавучий энергоблок с двумя легководными реакторами, спроектированными на базе судовых конструкций блочной компоновки, а также создается новая концепция плавучей энергоустановки на основе последнего поколения судовых реакторов интегрального типа [6].

Так, на фоне возможной стабилизации или даже видимого сокращения ее места в мировом энергобалансе может начаться ее интенсивное наступление на новые региональные и товарные рынки, расширяться использование атомной энергии.

Литература

Александров, А. П. Атомная энергетика и научно-технический прогресс / А.П. Александров. - М.: Наука, 2018. - 272 c.

АЭС малой мощности и устойчивое развитие, или ядерная энергетика малых мощностей в условиях переходного периода к устойчивому развитию в энергетике / П.Н.Алексеев [и др.] // Бюллетень по атомной энергии. - 2007. - N 10. - С.8-13.

Зеленая ядерная энергетика / Э.Азизов, П.Алексеев, Е.Велихов, М.Гуревич, С.Субботин, А.Шимкевич // В мире науки. - 2012. - N 9. - С.14-21.

Зорин, В.М. Атомные электростанции / В.М. Зорин. - М.: Московский энергетический институт (МЭИ), 2020. - 145 c.

Сосюра, Б. Е. Тенденции и перспективы развития нетрадиционной электроэнергетики / Б. Е. Сосюра // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 1. – С. 207-213.

Jesse, Russell Атомная электростанция / Jesse Russell. - М.: VSD, 2021.- 134 c.