Ультразвуковая кавитация. Основные понятия. Порог кавитации что читать. Ультразвуковая кавитация. Основные понятия. Порог кавитации что. Ультразвуковая кавитация. Основные понятия. Порог кавитации

Скачать 1.13 Mb. Скачать 1.13 Mb.

|

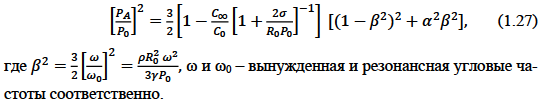

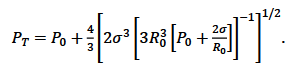

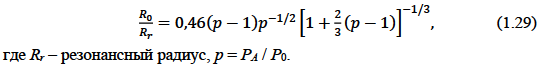

1,ДОКЛАД на тему: Ультразвуковая кавитация. Основные понятия. Порог кавитации Метод образования кавитационных пузырьков (для прибора очистки кавитацией) докавитационный — сплошной (однофазный) поток при Χ>1, кавитационный — (двухфазный) поток при Χ пленочный — с устойчивым отделением кавитационной полости от остального сплошного потока (пленочная кавитация) при Χ< 1, суперкавитационный — при Χ<<1. Порог стабильной кавитации определяется с помощью выражения выведенного Неппирасом [3,19]:  Стационарная кавитация имеет два порога: верхний и нижний. Превышение верхнего порога приводит к нестационарной (коллапсирующей) кавитации. Для пузырьков, диаметр которых значительно ниже резонансного зна- чения, порог кавитации (порог Блейка) определяется выражением [3, 20]:  Для крупных пузырьков (диаметр больше резонансного значения) [3,20]:   Отдельным важным вопросом является процесс кавитации в биологических тканях под действием ультразвука с частотой 1 МГц и интенсивностью 0,05…2 Вт/см2. Сложность определения данного процесса в ткани обусловлена ее непрозрачностью, препятствующей непосредственному наблюдению. В медицине чаще всего используют взаимодействие ультразвуковых волн с жидкостями (приготовление суспензий и аэрозолей, эмульсий в фармакологии; очистка инструментария; воздействие на человеческие ткани, в значительной мере содержащие жидкости - кровь, лимфа и т. п.). Явления, возникающие при кавитации При интенсивности ультразвука более 0,3 Вт/см2 в жидкой среде возникают следующие явления 1) Генерирование и передача тепла, возникающие вследствие потерь энергии, неизбежных при распространении ультразвуковых колебательных процессов. 2) Кавитация, обусловливающая эрозию материалов, диспергирование, гомогенизацию, эмульгирование, ускорение диффузионных процессов. 3) Акустические течения - стационарные вихревые микро- и макропотоки жидкости, возникающие в ультразвуковом поле при колебаниях воздушного пузырька вблизи поверхности твёрдого тела. 4) Химические эффекты - ускорение различных химических реакций, деполимеризаци, электрохимических процессов 5) Диффузионные эффекты - интенсификация процессов проникновения молекул и атомов через стенки клеток, пористые мембраны и фильтры, уменьшение толщины пограничного слоя на поверхности раздела "жидкость - твёрдое тело". 6) Механические эффекты, заключающиеся прежде всего в эрозии поверхности материалов, помещённых в озвучиваемую жидкость. Эрозия возникает вследствие действия давлений, создаваемых при захлопывания кавитационных микропузырьков. Эти эффекты используются для удаления различных загрязнений, диспергирования и гомогенизации. Явления, возникающие при кавитации 7) Эффект вакуума - в фазе разрежения колеблющейся среды снижается температура кипения жидкости, что ускоряет сушку порошкообразных и пористых материалов при пониженной температуре. 8) Капиллярные эффекты - под воздействием ультразвука значительно повышается скорость и уровень подъёма жидкости в капиллярах облегчается её проникновение в пористые и другие неоднородные материалы. Параметры, характеризующие ультразвуковую кавитацию Эффективность кавитации прежде всего зависит от следующих параметров [1]: - скорости схлопывания; - давления вблизи пузырьков в момент схлопывания; - числа пузырьков в кавитационной области; - энергии кавитации. Следует отметить, что эти параметры могут быть в некоторых случаях рассчитаны, однако измерить их на практике затруднительно. Исключение составляют эксперименты со скоростной микрокиносъемкой, позволяющие проследить радиус одиночного пузырька, и эксперименты по определению числа пузырьков путем измерения объемной концентрации пузырьков (от 1% до 20%) дилатометрическим методом при погружении электроакустического преобразователя в объем кавитирующей жидкости [1]. Вредные последствия Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих к тому же высокую температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми соприкасается жидкость, в которой развивается кавитация. Эта эрозия и составляет один из факторов вредного воздействия кавитации. Второй фактор обусловлен большими забросами давления, возникающими при схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности указанных материалов. Поэтому кавитация во многих случаях нежелательна. Например, она вызывает разрушение гребных винтов судов, рабочих органов насосов, гидротурбин и т. п., кавитация вызывает шум, вибрации и снижение эффективности работы. Когда схлопываются кавитационные пузыри, энергия жидкости сосредотачивается в очень небольших объемах. Тем самым, образуются места повышенной температуры и возникают ударные волны, которые являются источниками шума. Шум, создаваемый кавитацией, является особой проблемой на подводных лодках (субмаринах), так как из-за шума их могут обнаружить. При разрушении каверн освобождается много энергии, что может вызвать повреждения. Эксперименты показали, что вредному, разрушительному воздействию кавитации подвергаются даже химически инертные к кислороду вещества (золото, стекло и др.), хотя и намного более медленному. Это доказывает, что помимо фактора химической агрессивности газов, находящихся в пузырьках, важным является также фактор забросов давления, возникающих при схлопывании пузырьков. Кавитация ведёт к большому износу рабочих органов и может значительно сократить срок службы винта и насоса. В метрологии, при использовании ультразвуковых расходомеров, кавитационные пузыри модулируют волны, излучаемые расходомером, что приводит к искажению его показаний. Полезное применение кавитации Кавитация используется при ультразвуковой очистке поверхностей твёрдых тел. Специальные устройства создают кавитацию, используя звуковые волны в жидкости. Кавитационные пузыри, схлопываясь, порождают ударные волны, которые разрушают частицы загрязнений или отделяют их от поверхности. Таким образом, снижается потребность в опасных и вредных для здоровья чистящих веществах во многих промышленных и коммерческих процессах, где требуется очистка как этап производства. В промышленности кавитация часто используется для гомогенизации (смешивания) и отсадки взвешенных частиц в коллоидном жидкостном составе, например, смеси красок или молоке. Многие промышленные смесители основаны на этом принципе. Обычно это достигается благодаря конструкции гидротурбин или путём пропускания смеси через кольцевидное отверстие, которое имеет узкий вход и значительно больший по размеру выход: вынужденное уменьшение давления приводит к кавитации, поскольку жидкость стремится в сторону большего объёма. Этот метод может управляться гидравлическими устройствами, которые контролируют размер входного отверстия, что позволяет регулировать процесс работы в различных средах. Внешняя сторона смесительных клапанов, по которой кавитационные пузыри перемещаются в противоположную сторону, чтобы вызвать имплозию (внутренний взрыв), подвергается огромному давлению и часто выполняется из сверхпрочных или жестких материалов, например, из нержавеющей стали, стеллита или даже поликристаллического алмаза (PCD). Полезное применение кавитации Также были разработаны кавитационные водные устройства очистки, в которых граничные условия кавитации могут уничтожить загрязняющие вещества и органические молекулы. Спектральный анализ света, испускаемого в результате сонохимической реакции, показывает химические и плазменные базовые механизмы энергетической передачи. Свет, испускаемый кавитационными пузырями, называется сонолюминесценцией. Кавитационные процессы имеют высокую разрушительную силу, которую используют для дробления твердых веществ, которые находятся в жидкости. Одним из применений таких процессов является измельчение твердых включений в тяжёлые топлива, что используется для обработки котельного топлива с целью увеличения калорийности его горения. Кавитационные устройства снижают вязкость углеводородного топлива, что позволяет снизить необходимый нагрев и увеличить дисперсность распыления топлива. Кавитационные устройства используются для создания водно-мазутных и водно-топливных эмульсий и смесей, которые часто используются для повышении эффективности горения или утилизации обводнённых видов топлива. Применение в биомедицине Кавитация играет важную роль для уничтожения камней в почках посредством ударной волны литотрипсии. Литотриптор — прибор, предназначенный для разрушения камней в желчном и мочевом пузырях без хирургического вмешательства. Был разработан В. Ю. Вероманом и Г. А. Денисовым. В настоящее время исследованиями показано, что кавитация также может быть использована для перемещения больших молекул внутрь биологических клеток (сонопорация). Кавитация, создаваемая прохождением ультразвука в жидкостной среде, используется в работе хирургических инструментов для бескровного иссечения тканей плотных органов (см. CUSA). На сегодняшний день существует достаточно много методов коррекции локальных жировых отложений, оказывающих как прямой, так и опосредованный липолитический эффект. Последнее время наибольшей популярностью пользуется один из ультразвуковых методов — кавитационный липолиз. Рассмотрим механизм действия используемых физических факторов. Воздействие низкочастотным ультразвуком (30 кгц), При распространении низкочастотного ультразвука в жидкой среде возникает переменное давление, и отрицательное давление может привести к образованию микропузырьков. Эти пузырьки получили название «кавитационные», а само явление стали называть ультразвуковой кавитацией. Размер пузырьков зависит от частоты ультразвуковых волн: уменьшается при увеличении частоты и наоборот. Оптимальной для образования пузырьков оказалась частота 30—40 кГц. Кавитационные пузырьки возникают и расширяются во время полупериодов разрежения и сжимаются после перехода в область повышенного давления. Они долго не живут: довольно быстро достигают резонансного размера, стремительно расширяются, после чего резко схлопываются. При одновременном схлопывании большого количества кавитационных пузырьков выделяется огромное количество энергии, которая распространяется в жировой клетке в виде сферической ударной волны. В результате наложения волн внутри жировой клетки происходит гидродинамический толчок — микровзрыв. Микровзрывы повреждают клеточные мембраны адипоцитов. Благодаря кавитации мембрана жировой клетки разрушается, а другие клетки и ткани организма, имеющие более высокий коэффициент эластичности, при этом не затрагиваются [3]. Расположенные рядом кровеносные сосуды, нервы и другие ткани не повреждаются [2, 6]. Ультразвуковая кавитация, непосредственно разрушающая жировые клетки, называется кавитационным липолизом или ультразвуковой липосакцией. Воздействие высокочастотным ультразвуком (1 мгц) Эффекты кавитации могут быть усилены одновременным воздействием высокочастотным ультразвуком (1 МГц). Ультразвуковая волна, представляя собой чередование зон сжатия и разрежения, при распространении в тканях осуществляет вибрационный «микромассаж», улучшает лимфатический и венозный дренаж и обеспечивает удаление метаболитов из межклеточной жидкости. Существуют три основных естественных механизма выведения продуктов распада жировой клетки. Биохимический. Продукты распада жировой ткани поступают в межклеточное пространство. В водной среде под воздействием ультразвуковой кавитации они образуют елкодисперсную эмульсию. Часть из них под воздействием гормончувствительных липаз расщепляется с образованием глицерина и жирных кислот. Жирные кислоты, слаборастворимые в воде, связываются с альбумином и переносятся в печень или иные ткани, которым эти молекулы нужны в качестве строительных блоков или источника энергии. Глицерин растворим в воде и переносится в печень или к другим клеткам, его использующим. Тканевой. Продукты распада жировой ткани приобретают антигенные свойства и фагоцитируются макрофагами. Сосудистый. Жирные кислоты и глицерин выводятся через лимфатические сосуды и «сбрасываются» в крупные лимфатические коллекторы, а затем в нижнюю полую вену. Под действием высокочастотного ультразвука происходит усиление дренажной функции, что способствует «очищению от шлаков» зоны воздействия [6]. Ультразвук с частотой 1 МГц не разрушает мембрану адипоцита и потому не оказывает прямого воздействия на жировую ткань. Он опосредованно активирует липолиз в жировых клетках. При снижении отечности тканей и уменьшении давления на сосуды в застойных участках усиливается кровоток, в проблемные зоны начинает поступать достаточное количество кислорода. Ультразвук помогает разрушить плотные фиброзные перегородки между адипоцитами, придает тканям большую эластичность. Побочные эффекты Ультразвуковая кавитация – безопасная методика безоперационной липосакции. Однако в некоторых случаях возможны побочные эффекты: Ожог кожи. Частая проблема у людей с чувствительной кожей, поэтому так важно честно отвечать на вопросы врача на консультации перед процедурой. Обезвоженность кожи. После разрушения адипоцитов, их остатки и продукты метаболизма экстренно отправляются в лимфу и кровь, чтобы «расчистить» место поражения. В результате локально снижается количество межклеточной жидкости, и кожа может несколько дней быть суше, чем обычно. Через 24-48 часов после процедуры проблема проходит самостоятельно. Воспалительная реакция. Возможна при наличии иммунных заболеваний.    |