Усилители на биполярных транзисторах

Скачать 285.29 Kb. Скачать 285.29 Kb.

|

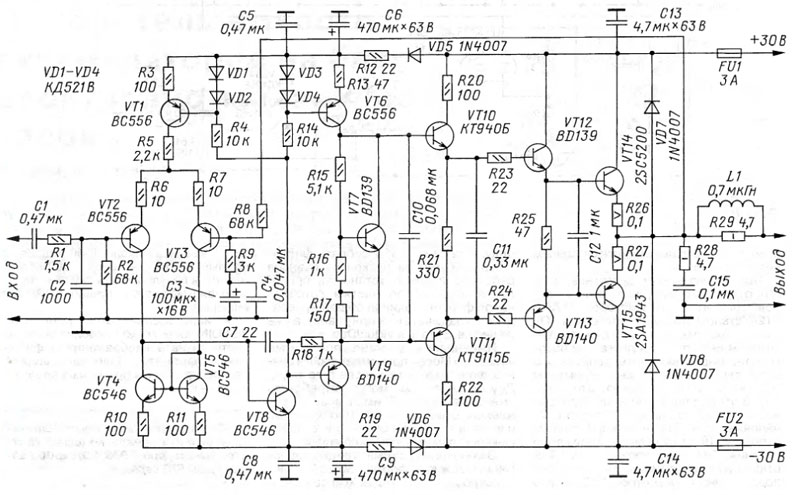

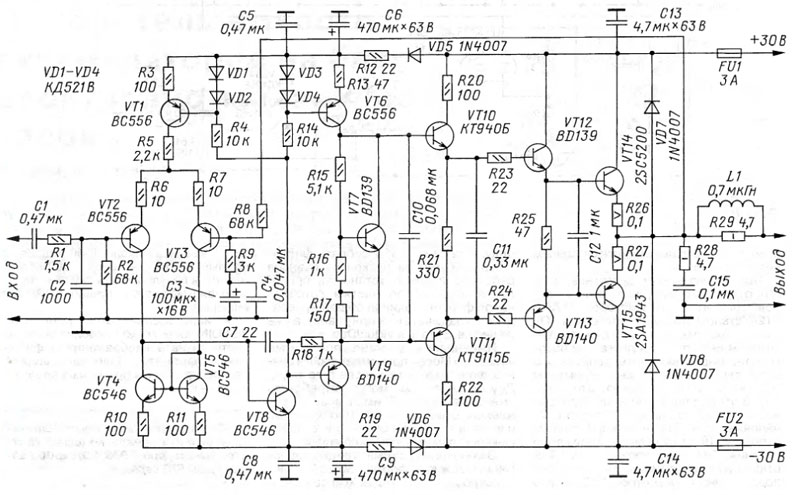

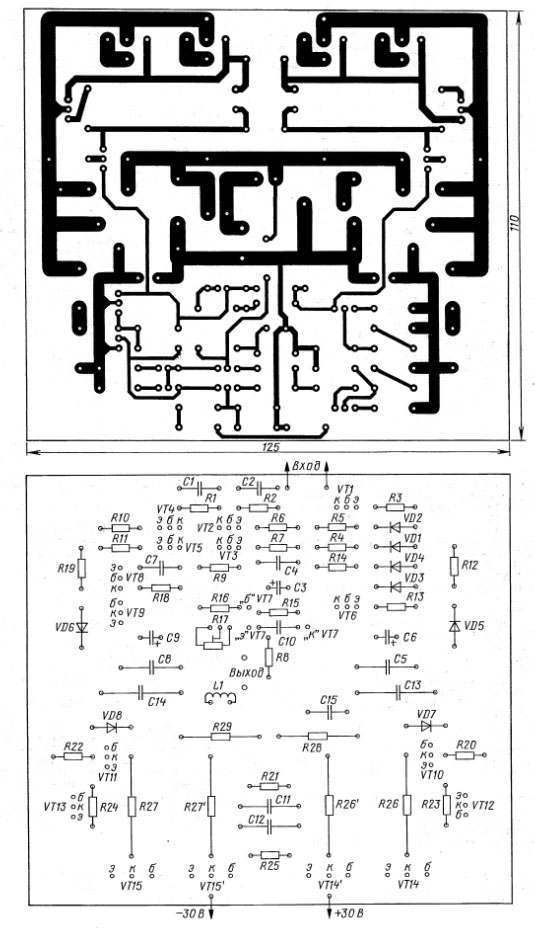

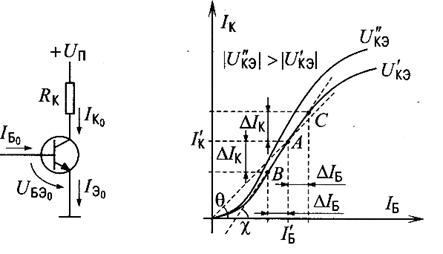

РЕФЕРАТ «Электротехника и Электроника» Тема:«Усилители на биполярных транзисторах»  Подготовил студент группы КС-14-1 Факультета ФЕКС Пичковский Д.В. 1. Виды транзисторных усилителей Усилитель осуществляет увеличение энергии управляющего сигнала за счет энергии вспомогательного источника. Входной сигнал является как бы шаблоном, в соответствии с которым регулируется поступление энергии от источника к потребителю усиленного сигнала. Электронными называют усилители электрических сигналов с регулирующими элементами на полупроводниковых или электровакуумных приборах. Прежде чем описывать специфику работы конкретных усилительных каскадов на транзисторах, следует получить четкое представление о том, каково основное предназначение данных каскадов. Ведь усиливаться могут различные показатели электрических сигналов и при различных ограничениях и условиях. Да и само понятие "усиление" иногда требует пояснения. В общем, возможна классификация усилителей по очень большому количеству признаков, относящихся как к виду выполняемых ими функций, так и к качеству или способу выполнения этих функций. В дальнейшем мы будем придерживаться следующего разделения усилителей на группы. По виду сигналов, для усиления которых предназначен усилитель: · усилители гармонических сигналов (при построении усилителей гармонических сигналов важнейшим является обеспечение минимального уровня вносимых в сигнал искажений); · усилители импульсных сигналов (усилители импульсных сигналов обычно используют различные ключевые режимы работы транзисторов, здесь важнейшим фактором является минимизация задержек фронтов и спадов усиливаемых сигналов, а также устранение паразитных выбросов токов и напряжений, неизбежно возникающих при прохождении таких сигналов через каскады усиления). По способности усиливать постоянные и переменные сигналы: · усилители постоянного тока (усилители, обладающие способностью усиливать весьма медленные колебания, в том числе и нулевой частоты, даже в том случае, если они в первую очередь предназначены для усиления мощности или напряжения переменных сигналов); · усилители переменного тока (прочие — не обладающие способностью усиливать сигналы нулевой частоты — усилители). По диапазону частот, на которые рассчитан усилитель: · усилители низкой частоты (УНЧ); предназначены для усиления частот звукового диапазона (0,01...20 кГц); · усилители высокой частоты (УВЧ); предназначены для усиления сигналов в радиочастотном диапазоне; По соответствию вида амплитудно-частотной характеристики полосе частот рабочего сигнала: · узкополосные усилители; на практике принято называть усилитель узкополосным, если полоса пропускаемых частот уже, чем это минимально необходимо для качественного воспроизведения спектра усиливаемого сигнала (узкополосные УНЧ имеют полосу пропускания менее 2,5...3 кГц; узкополосные УВЧ, например, для применения в телевидении, обладают полосой пропускаемых частот4,5...5 МГц, что меньше минимально необходимого для качественного воспроизведения телевизионного сигнала); · широкополосные усилители (часто для уменьшения нелинейных искажений и повышения устойчивости усилителя выгодно реализовывать в нем максимально широкую полосу пропускания, гораздо шире, чем это реально необходимо для всех возможных частот рабочего сигнала); По форме амплитудно-частотной характеристики: · избирательные или резонансные усилители (имеют частотную характеристику полосового фильтра или резонансного колебательного контура); · апериодические усилители (имеют частотную характеристику, по форме напоминающую характеристику LС-цепи, т.е. плавно убывающую по мере роста частоты). По усиливаемому электрическому показателю (данный признак классификации имеет в виду предназначение усилителя): · усилители напряжения (определяющим свойством усилителя является усиление напряжения); · усилители тока (определяющим свойством усилителя является усиление тока); · усилители мощности (под усилителем мощности обычно понимается усилитель или его оконечная выходная часть, рассчитанная на отдачу в цепь внешней нагрузки определенной мощности при заданной величине входного сигнала). 2.Усилители мощности на биполярных транзисторах Предлагаемый усилитель имеет низкий уровень нелинейных искажений и способен обеспечить номинальную мощность до 70 Вт в нагрузке сопротивлением 4 Ом. Автор отказался от электронной защиты мощных транзисторов и АС, ограничившись включением плавких вставок в цепи питания, в целях исключения возможного срабатывания защиты на комплексной нагрузке. Впрочем, для повышения надёжности и мощности на плате предусмотрено размещение элементов для дополнительной пары мощных транзисторов. Многие знают, как бывает трудно выбрать схему усилителя мощности среди большого разнообразия. Предлагаемый здесь УМЗЧ разрабатывался для широкого круга радиолюбителей, имеет достойные внимания технические характеристики и обеспечивает естественное и детальное звучание. Он относительно не сложен в сборке и настройке, не требователен к деталям, устойчив и надёжен. Схема одного канала усилителя мощности показана на рис. 1. Параметры, приведённые ниже, измерены при использовании стабилизированного блока питания. Технические характеристики Номинальная выходная мощность, Вт, на нагрузке сопротивлением 4 Ом................70 8 Ом.......................40 Неравномерность АЧХ в полосе частот20...20000 Гц, дБ..........................±0,5 Напряжение шума и фона при замкнутом входе, мВ, не более ......................1 Коэффициент гармонических искажений при номинальной выходной мощности в полосе 20...20000 Гц, %, не более ...................0,003 Номинальное входное напряжение, мВ ................550 Входное сопротивление, кОм.......68 Выходное сопротивление (с цепью R29L1), Ом ............0,04 Входной сигнал через цепи ФВЧ C1R2 и ФНЧ R1C2 поступает на дифференциальный каскад на транзисторах VT2, VT3, в эмиттерную цепь которых включён источник стабильного тока на транзисторе VT1. В коллекторных цепях каскада применено токовое зеркало на транзисторах VT4, VT5. Далее сигнал следует на усилитель напряжения (УН) на транзисторе VT8 с буферной нагрузкой в виде эмиттерного повторителя на транзисторе VT9. Буфер в этом случае позволяет разгрузить УН и ввести компенсационную ОС, уменьшающую нелинейные искажения. Далее усиленный по напряжению сигнал поступает на выходной каскад. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT10-VT15, представляет собой трёхступенчатый эмиттер-ный повторитель. Транзистор VT7 задаёт его ток покоя и осуществляет термокомпенсацию смещения для мощных транзисторов. Транзистор VT6 является источником стабильного тока для эмиттерного повторителя и цепи смещения на VT7. Цепь R28C15 предохраняет УМЗЧ от самовозбуждения на высоких частотах. Цепь L1R29 повышает устойчивость усилителя при ёмкостном характере нагрузки. Диоды VD7, VD8 защищают выходные транзисторы от напряжения обратной полярности, а резисторы R26, R27 повышают термостабильность режима. Конденсатор С7 - фазокорректирующий, он обеспечивает устойчивость усилителя при охвате его общей обратной связью (ООС). В усилителе можно использовать следующие детали. Резисторы R26, R27 - керамические мощностью 5 Вт, R28, R29 - МЛТ-1, остальные - МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25. Резисторы R6, R7, R10, R11 следует подбирать с отклонением не более ±2%.  Рис. 1 Конденсаторы С1, С5, С8, С11-С14 - К73-17; С4, СЮ, С15 - КМ-5, КМ-6 или К10-47; С2, С7 - керамические с нормированным ТКЕ, например, групп М75-М750. Диоды КД521В можно заменить на 1N4148. Возможные замены транзисторов: BD139 - на КТ817Г; BD140 - на КТ816Г. Мощные транзисторы 2SC5200, 2SA1943 заменимы на КТ8101, КТ8102; в крайнем случае возможно применение КТ819ГМ, КТ818ГМ. Катушка L1 - однослойная, с внутренним диаметром 10 мм, содержит 8 витков любого медного провода в лаковой изоляции диаметром по меди 0,7 мм.  Рис. 2(а,б) Рис. 2(а,б)Усилитель собран на печатной плате размерами 125x110 мм. Один из её вариантов показан на рис. 2,а, а соответствующее расположение деталей - на рис. 2,6. На плате предусмотрено место под вторую пару выходных транзисторов. Это может быть необходимо, например, при увеличении выходной мощности или при использовании менее мощных транзисторов. В целом усилитель не требует особого монтажа, следует лишь придерживаться общеизвестных правил. Провода подключения блока питания и нагрузки сечением не менее 2,5 мм2 должны быть свиты по всей длине с шагом 10... 15 мм, их монтируют без жгутов. Вход усилителя подключают экранированным проводом. Мощные транзисторы устанавливают на теплоотвод с поверхностью около 800 см2 (в расчёте на один канал) через слюдяные прокладки. Для увеличения теплопроводности следует воспользоваться термопастой. Транзисторы VT12, VT13 также нужно устанавливать с небольшими теплоотводами площадью 10...15 см2. Транзистор VT7, используемый как термозависимый источник напряжения смещения, должен быть размещён рядом с корпусом одного из мощных транзисторов и иметь с ним хороший тепловой контакт. Усилитель желательно смонтировать на шасси из немагнитного металла, соединённого с общим проводом в одной точке. После проверки правильности монтажа вход усилителя замыкают накоротко, движок подстроечного резистора R17 устанавливают в верхнее по схеме положение и к выходу подключают осциллограф. Вместо плавких вставок (предохранителей) впаивают токоограничивающие резисторы мощностью 1...2Вт сопротивлением 30... 50 Ом. Подав питание, проверяют отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя (допустимое значение ±15 мВ) и отсутствие самовозбуждения. Далее выпаивают защитные резисторы и устанавливают на свои места плавкие вставки. Затем под-строечным резистором R17 доводят ток покоя выходных транзисторов до 100 мА, ориентируясь по падению напряжения на резисторах R26, R27, равному 20 мВ. После прогрева усилителя в течение 10 мин подстраивают ток покоя. На этом налаживание можно считать законченным. При выборе БП следует иметь в виду, что импульсный преобразователь в блоке, хотя и имеет меньшие габариты и вес, но является сильным источником помех в широкой полосе частот, борьба с которыми не всегда оправдана. Поэтому часто предпочтительней использовать обычный сетевой трансформатор с выпрямителем. Трансформатор должен иметь мощность не менее 150 Вт в расчёте на один канал, это способствует меньшей "просадке" напряжения питания на максимальной мощности усилителя. Диоды должны быть рассчитаны на прямой ток не менее 10 А, например, КД2999А, КД2999Б. Они имеют малое падение прямого напряжения, соответственно уменьшается тепловыделение и повышается КПД блока питания в целом. 3. Статистические характеристики При анализе усилительных схем на транзисторах широко используются т.н. статические характеристики: Статическими характеристиками транзисторов называют графики, выражающие функциональную связь между постоянными токами и напряжениями на электродах транзистора. В зависимости от того, какие токи и напряжения принимаются за независимые переменные, возможны различные" системы функциональной связи и соответствующие им семейства статических характеристик. В общем случае связь между токами и напряжениями на трех электродах транзистора можно выразить шестью различными системами (по четыре семейства характеристик в каждой системе). Мы не будем здесь рассматривать все эти случаи, а обратимся сразу к системе, получившей наибольшее распространение. Это т.н. система статических параметров (или гибридная система), которая соответствует наиболее распространенной группе малосигнальных параметров и имеет ряд преимуществ перед другими системами. В данной системе в качестве независимых переменных приняты входной ток и выходное напряжение: В статическом режиме эти зависимости выражаются четырьмя семействами характеристик: входными выходными обратной связи прямой передачи Заметим, что для разных схем включения транзистора в качестве входных и выходных выступают токи и напряжения на его различных электродах. Поэтому вид статических характеристик зависит от схемы включения транзистора. Для однозначного установления зависимости между токами и напряжениями транзистора достаточно иметь два семейства характеристик из четырех названных. Другие два могут быть найдены с помощью перестроений. На практике наибольшее распространение получили входные и выходные характеристики. Характеристики прямой передачи и обратной связи обычно выступают в роли второстепенных. Статические характеристики имеют большое значение при анализе работы самых разнообразных усилительных схем. По статическим характеристикам выбираете оптимальное положение рабочей точки транзистора по постоянному току, вычисляются допустимые амплитуды колебаний переменного напряжения и тока на входе усилителя, анализируется линейность усиления и многие другие показатели схемы. По выходным характеристикам можно определить, правильно ли согласован усилительный каскад с нагрузкой, и предсказать поведение этого каскада при изменениях характера нагрузки. В реальных схемах транзисторных усилителей в качестве входных токов и напряжений выступают напряжения и токи на конкретных электродах. Например, для схемы с ОЭ входным напряжением будет напряжение на участке эмиттер—база( 4. Статические и дифференциальные параметры транзисторов Выше мы уже упоминали о наличии у транзисторов гак называемых малосигнальных параметров. Теперь поговорим об этом подробнее. Такие параметры характеризуют работу транзистора в режиме усиления малых переменных токов и напряжений. Многие из них имеют четкую физическую интерпретацию и непосредственно присутствуют в физических эквивалентных схемах. Некоторые же допускают только чисто математическое толкование. Смысл большинства из этих параметров сохраняется и при переходе к анализу больших сигналов, но их значения изменяются и становятся зависимыми от множества не проявлявшихся при малых сигналах факторов. Поскольку малосигнальные параметры — это параметры, отражающие работу транзистора для переменных составляющих токов и напряжений, то в большинстве случаев они являются дифференциальными эквивалентами некоторых интегральных (статических) величин, характеризующих работу на постоянном токе. Отсюда возникает второе, употребляемое иногда даже чаще, название малосигнальных параметров — дифференциальные параметры. Между двумя этими терминами не существует однозначной эквивалентности, но почти всегда речь идет об одном и том же. В качестве примера можем рассмотреть такой важный параметр биполярного транзистора, как коэффициент передачи тока базы в схеме с ОЭ ( Интегральный (статический) коэффициент передачи  Рис.1. К вычислению интегрального и дифференциального коэффициента передачи тока базы Если рассмотреть характеристику передачи транзистора, включенного по схеме с ОЭ (рис. 2.1), то можно видеть, что в точке А, соответствующей напряжениям и токам Предположим теперь, что на вход транзистора подан малый по амплитуде переменный сигнал. В этом случае значения токов базы и коллектора начинают колебаться в пределах (рис. 1): Из рис.1. видно, что дифференциальный коэффициент передачи несколько отличается от интегрального (статического). Но на характеристике передачи можно выделить участок (В,С), где их значения близки. Т.е., если мы рассматриваем работу транзистора при некоторых ограничениях на напряжения и токи в нем (корректно заданная рабочая точка по постоянному току и малая амплитуда переменных сигналов), то мы можем не различать его статические и дифференциальные коэффициенты передачи. Заметим также, что в общем случае эти коэффициенты зависят от частоты переменного сигнала, его формы и амплитуды, температуры окружающей среды и некоторых других факторов. Так что любые вычисления с ними являются весьма приблизительными и отражают реальные процессы в транзисторах лишь в общих чертах. То же самое можно сказать и обо всех других малосигнальных (дифференциальных) и статических параметрах транзисторов. В зависимости от конкретной ситуации (анализируемой схемы, целей анализа, ограничений на сигналы в цепях, требуемой точности и т.п.) на практике могут использоваться различные группы параметров, характеризующих транзистор в определенном режиме работы при определенных условиях. Как правило, для каждого такого случая строится соответствующая эквивалентная схема, значения элементов которой и составляют указанную группу параметров (одна и та же эквивалентная схема может использоваться и с разными группами параметров, например, при переходе от малосигнального анализа к анализу работы на постоянном токе все дифференциальные параметры заменяются на соответствующие им интегральные эквиваленты, и наоборот). Наиболее употребимы следующие группы параметров транзисторов: Y-параметры, Z-параметры, H-параметры, S-параметры, физические параметры (часто их различают и для различных схем включения транзистора, т.е. существует группа параметров для схемы с ОБ и группа параметров для схемы с ОЭ и т.п.). Между указанными группами параметров существует довольно много пересечений (один из таких примеров Здесь опять следует сделать замечание, что подробное рассмотрение параметров, характеристик и физических моделей транзисторов не входит в задачу настоящей книги. Ниже вы найдете только краткое (справочное) описание этих вопросов. Для их более глубокого изучения и понимания следует обращаться к другой специализированной литературе (см. список литературы в конце книги). |