Итоговый тест. почва итоговый. В. В. Докучаев как основоположник современного почвоведения. Выдающиеся русские почвоведы и их вклад в развитие этой науки

Скачать 0.99 Mb. Скачать 0.99 Mb.

|

|

| Газы | Атмосфера | Почва |

| Азот | 78,08 | 79,0 |

| Кислород | 20,95 | 20,3 |

| Углекислый газ | 0,03 | 0,15-0,65 |

Можно не писать (Потребность в кислороде корней растений удовлетворяется за счет свободного почвенного воздуха, обеспечивающего постоянную аэрацию между почвой и атмосферой.)

34. Воздушно-физические свойства почв. Воздухообмен и воздушный режим почв.

Воздушно-физические свойства почв - это совокупность ряда физических свойств почв, определяющих состояние почвенного воздуха в профиле. Наиболее важные: воздухоёмкость, воздухосодержание, воздухопроницаемость, аэрация.

Воздухоёмкость – это максимально возможное количество воздуха, которое содержится в воздушно-сухой почве ненарушенного строения при нормальных условиях. Общую воздухоёмкость можно рассчитать по формуле: Ров = Робщ – Pг,

где Ров – общая воздухоемкость, % от объема почвы;

Робщ – общая пористость, % от объема почвы;

Pг – содержание гигроскопической влаги, % от объема почвы.

• Воздухоёмкость почв зависит от их гранулометрического состава, сложения, степени оструктуренности. Она максимальна у суглинистых хорошо оструктуренных рыхлых почв (до 40 %).

• По характеру влияния на состояние почвенного воздуха различают капиллярную и некапиллярную воздухоёмкость.

• Почвенный воздух в порах малого диаметра характеризует капиллярную воздухоёмкость почв. Ее высокий процент указывает на малую подвижность почвенного воздуха, затрудненный перенос газов в профиле, большое содержание защемленного и сорбированного воздуха.

Преобладание капиллярной воздухоемкости характерно для тяжелых, бесструктурных, плотных, набухающих почв. При высокой влажности капиллярная воздухоёмкость не обеспечивает аэрацию почв, что приводит к формированию анаэробных условий.

• Аэрация почвы обеспечивается некапиллярой воздухоёмкостью, которая представлена крупными межагрегатными порами и трещинами и связана со свободным почвенным воздухом.

• Поэтому эту воздухоёмкость еще называют пористостью аэрации. Она характеризует объем воздуха в почве при ее капиллярном насыщении влагой, вычисляемый по формуле: Ра = Робщ – Рк,

где Ра – пористость аэрации, % от объема почвы;

Робщ – общая пористость, % от объема почвы;

Рк – объем капиллярной пористости, % от объема почвы.

• Воздухосодержание – количество воздуха, содержащегося в почве при определенной влажности, рассчитываемое по формуле: Рв = Робщ – Рw,

где Рв(пи англ в снизу) – воздухосодержание, % от объема почвы;

Робщ(п англ снизу общее) – общая пористость, % от объема почвы;

Рw(П англ снизу дабл ю) – содержание влаги, % от объема почвы.

Во всех типах почв воздухосодержание имеет четко выраженную сезонную динамику и выражается в м3/га.

Максимальная воздухоёмкость характерна для сухих почв и равна Робщ.

величина воздухоемкости динамична.

•Особое значение имеет воздухоёмкость почвы, соответствующая наименьшей влагоемкости (НВ) и являющаяся аналогом некапиллярной пористости.

Не обязательно Если объем пор, занятых воздухом при НВ, составляет 15 %, то аэрация почв недостаточная, чтобы обеспечить благоприятный состав почвенного воздуха. Оптимальные же условия для газообмена создаются при содержании воздуха в минеральных почвах 20-25 %, в торфянистых – 30-40 %.

Воздухопроницаемость – способность почв пропускать через себя воздух.

Чем больше воздухопроницаемость, тем лучше газообмен, тем больше в почвенном воздухе О2 и меньше CO2.

Воздухопроницаемость зависит от гранулометрического состава, плотности, структуры и влажности почвы и определяется, главным образом, некапиллярной пористостью. Воздух передвигается по порам, не заполненным водой и не изолированным друг от друга. Чем крупнее поры аэрации, тем выше воздухопроницаемость. на воздухопроницаемость влияет наличие на поверхности почвы корки или трещин.

Воздухообмен и воздушный режим почв.

Воздушный режим почв — это изменение состава и концентрации почвенного воздуха в профиле почвы во времени (за определенный промежуток времени).

Для нормальной жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, протекания биохимических и химических реакций, создающих питательную среду в почвенных растворах, развития корневой системы растений требуется активный газообмен (аэрация почв), в котором важную роль играют кислород и углекислый газ.

Воздушный режим почв характеризуется обычно суточной, сезонной, годовой и многолетней динамикой O2 и СO2. Динамика CO2 и O2 связана с жизнедеятельностью почвенных животных, микроорганизмов и растений, а также газообменом почвы с атмосферным воздухом.

Газообмен в почве осуществляется по порам аэрации в результате диффузии O2 в почву и CO2 из почвы. Процесс выделения CO2 и потребления O2 почвой называется почвенным дыханием.

35. Органическое вещество почвы и его источники. Особенности поступления

органических остатков в почвы различных растительных формаций.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ – это совокупность живой биомассы растений,

животных и микроорганизмов, продуктов их метаболизма, отмерших остатков, специфических новообразованных веществ почвы – гумуса (85%).

Источники органического вещества почвы - это все компоненты биоценозов, среди которых наибольшую массу имеют растения. Поэтому их опад является основным источником почвенной органики.

- Соотношение между наземным и корневым опадом и временем его поступления в разных растительных природных зонах (растительных формациях) различается.

- В лесной зоне до 70% приходится на наземный опад, поступающий на поверхность почв.

-В степной зоне 70-80% составляет корневой опад.

- на лугах и в тундре трава погибает с первыми заморозками.

38. Почвенные ферменты и их роль в почвообразование.

Почвенные ферменты – это особый класс белковых макромолекул, осуществляющих катализ. Ферменты в миллионы раз ускоряют ход реакций.

Столь высокий каталитический эффект обусловлен узкой специализацией ферментов:

• на конкретных реакциях (оксидаза, гидролаза),

• на отдельных веществах (липаза, протеаза).

Ферментативная активность почв обусловлена всем комплексом ферментов, источником

которых являются все почвенные организмы.

С глубиной она резко уменьшается.

36. Состав органических остатков в почвах различных растительных сообществ и

особенности их разложения.

Состав органических остатков

В свежем опаде до 70-80 % приходится на воду.

Элементарный состав сухого вещества, в %:

• углерод—45;

• кислород — 42;

• водород— 6,5;

• азот — 1,5;

• зольные элементы — 5 (К, Са, Mg, Р, Fe, Al, Mn, Si и др.).

Основные органические соединения

• углеводы (целлюлозы),

• лигнин,

• жиры и воска,

• азотистые вещества (белки и алкалоиды),

• дубильные вещества,

• смолистые вещества,

• вещества покровных тканей (кутин, суберин, спорополленин),

• органические кислоты и ферменты.

Разложение органических остатков

– это совокупность сложных и разнообразных по природе (физических, химических, биологических) процессов частичного или полного распада макромолекул органических соединений на более простые, вплоть до продуктов конечной минерализации (СО2, NН3 , Н2О).

- Главную роль в разложении играют различные группы почвенных микроорганизмов, а также беспозвоночные животные.

Факторы, определяющие скорость разложения и образование гумуса

• количество и характер поступления опада;

• его химический состав;

• реакция среды;

• численность и групповой состав микроорганизмов;

• гидротермические условия;

• гранулометрический состав,

• минералогической и химический состав почвы

37. Роль животных и микроорганизмов в разложении органических остатков.

Важную роль в разложении играет микроорганизмы, основными их группами в почве являются бактерии, грибы, водоросли. Бактерии- гетеротрофные организмы размер меньше 0,0001мм оптимальные условия для них pH 7, температура 25-300°C влажность (20-25%)(суглинистая). Бактерии осуществляют ряд биохимических реакций: окисление, гидролиз, сульфофикация, амонификация. Грибы в почвах преобладают плесневые (мукор, пиницилинум, аспергимус). Они синтезируют низкомолекулярные кислоты (меньше 10°C), щавелевая, муравьиная, уксусная, яблочная). Поэтому они переносят pH меньше 4 кислую среду. Водоросли- в почвах 3 группы микроскопических водорослей: диатомовые (север), зеленые(Россия), сине-зеленые(тропики). Общая численность микроорганизмов и соотношение между ними с севера на юг изменяется от тундры до степей численность возрастает причем увеличивается группа бактерий. Основная часть микроорганизмов обитает в верхних горизонтах, особенно в подстилке. С глубиной резко падает численность, вблизи корней повышенная численность. Почвенные беспозвоночные, масса беспозвоночных 0,1%, главная роль дождевые черви до 90% зоомассы, численность 200тыс до 5 мнл, черви ежегодно перерабатывают от 50-600г/га почвы. При этом они рыхлят почву, измельчают органические остатки, что увеличивает поверхность и тем самым увеличивает их химическое разложение. Позвоночные животные- меньше 2%. Рыхлят почву, измельчают органику, экскременты- очаги повышенной микробиологической активности.

39. Гумусообразование. Зависимость скорости и направленности этого процесса от

условий почвообразования.

Гумусообразование - это сложный биофизикохимический процесс трансформации промежуточных высокомолекулярных продуктов разложения в особый класс органических соединений почвы – гумусовые кислоты.

Характер и скорость гумусообразования неодинаковы в различных природных условиях и зависят от факторов почвообразования.

Водно - воздушный и тепловой режимы почв, состав и характер поступления в почву растительных остатков, видовой состав и интенсивность жизнедеятельности микроорганизмов, механический состав и физико - химические свойства почвы.

В зависимости от водно - воздушного режима почвы гумусообразование протекает в аэробных и анаэробных условиях.

В аэробных условиях при достаточном количестве влаги (60 - 80 % полной влагоемкости) и благоприятной температуре (25 - 30°С) органические остатки разлагаются интенсивно.

В анаэробных условиях при постоянном избытке влаги и низких температурах процесс гумусообразования замедляется. Возникающие промежуточные продукты разложения: органические кислоты, метан и водород угнетают жизнедеятельность микроорганизмов. Из-за этого гумификация идет слабо, и органические остатки превращаются в торф.

40. Гумус и его состав. Краткая характеристика основных групп гумуса разных почвенно-географических зон. Способы улучшения гумусного состояния почв.

Состав гумуса сложен.

Гумус – это специфическое вещество, характерное для почв. представляет совокупность всех органических соединений почвы, утративших связь с элементами структурной организации клеток и тканей растений, животных и микроорганизмов.

Группы соединений в гумусе, различных по происхождению:

1 Специфические (наиболее характерные) гумусовые вещества.

2 Неспецифические гумусовые вещества (органическое вещество почвы индивидуальной природы).

3 Промежуточные продукты разложения соединений, входящих в две предыдущие группы (5-10 %)

Неспецифические гумусовые вещества – образуются в процессе трансформации органических остатков и поступления в почву продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Составляют 10-15 % от органического вещества почвы. Среди них выделяют группы:

– азотсодержащие вещества (белки и аминокислоты);

– углеводы (моно- и полисахариды);

– липиды (жиры и жирные кислоты);

– ароматические соединения и их производные (лигнин и др.);

– зольные элементы.

Специфические гумусовые вещества - представляют гетерогенную полидисперсную систему высокомолекулярных азотсодержащих соединений кислотной природы. Общее их содержание в органическом веществе почвы достигает 80-90 %. Они представлены:

– гумусовыми кислотами;

– гумином (или негидролизуемым остатком).

Гумусовые кислоты – класс соединений с переменным составом. В пределах этой общей группы гуминовые кислоты (ГК) и фульвокислоты (ФК) сохраняют общий принцип строения. Их высокомолекулярный характер обуславливает практическую независимость основных физических и химических свойств от небольшого изменения состава.

Превращение органических остатков в гумус происходит при участии животных и микроорганизмов при наличии кислорода воздуха и воды. Основные компоненты гумуса: углерод, кислород, водород и азот. Главная функциональная группа гумусовых веществ: карбоксильная (СООН), придающая им кислотные свойства. Они и называются – гумусовые и по различиям в химическом составе и физических свойствах подразделяются на две группы: гуминовые кислоты и фульвокислоты.

Гуминовые кислоты – образуется в результате разложения травянистого опада почвенными бактериями.

Гуминовые кислоты слабо растворяются в воде и не растворимы в других кислотах. Имеют темно-бурую почти черную окраску. Взаимодействуя с почвенными катионами, образуют органо-минеральные соли – гуматы. Обладая клеящей способностью, гуматы кальция и магния активно участвуют в образовании водопрочной почвенной структуры. Высокое содержание гуминовых кислот и их солей наиболее характерно черноземам и каштановым и серым лесным почвам.

Фульвокислоты –образующиеся, при разложении лесной подстилки под действием грибной микрофлоры. Имеют сильнокислую реакцию (рН=2,6-2,8), хорошо растворимы в др кислотах и в воде, фульваты в почве не накапливаются.

Кроме гумусовых кислот в состав почвенного гумуса входит гумин- сложный комплекс гумусовых кислот и их органо-минеральных солей, прочно связанных с минеральной частью почвы. Гумин не растворим ни в одном растворителе, сохраняется в почве тысячи лет. В состав почвенного гумуса могут входить и битумы. Их содержание составляет 2-4 % и только в заболоченных почвах доходит до 10-20 %.

Состав гумуса в разных типах почв не одинаков.

По мере перехода от северных подзолистых почв к южным черноземам содержание гуминовых кислот возрастает, а фульвокислот – падает. По содержанию гумуса почвы условно делятся на: безгумусные – менее 1, очень низкогумусные – 1-2, низкогумусные – 2-4, среднегумусные –4-6, высокогумусные – 6-10, очень высокогумусные (тучные) – 10-15, перегнойные – 15-30, торфяные – 30. Содержание гумуса в разных частях почвенного профиля различно в верхних горизонтах оно максимально, а с увеличением глубины – резко уменьшается. Для его улучшения используют агротехнические и лесоводственные методы. Агротехнические применяются в лесопитомниках и включают обработку почвы, внесение органических удобрений, известкование кислых почв. Лесоводственные в регулирование породного состава насаждений, подлеска и напочвенного покрова, сомкнутости крон, что достигается различными приемами рубок. Кроме того, положительный эффект дает введение в состав древостоев почвоулучшающих пород (лиственницы и березы, рябины, жимолости, бузины). В насаждениях с низкой пожарной опасностью используется разбрасывание мелких порубочных остатков.

41. Особенности гумусообразования в лесных почвах.

Главный источник органических веществ в лесных почвах это наземный опад, который поступает на поверхность почвы. поэтому его разложение идет без контакта с минеральной частью почвы. Образующиеся при разложении кислоты, нейтрализуются только основаниями всего опада Лесной опад беден основаниями, они быстро вымываются из-за промывного водного режима. создается сильно кислая среда, которая угнетает бактерии и замедляет размножение. Со временем на поверхности образуется лесная подстилка (горизонт Ао).

Лесная подстилка – это специфический верхний органогенный горизонт лесных почв, состоящий из отмерших наземных частей растений.

3 типа:

*мор – торф – характерна темнохвойным насаждениям и породам растущим на переувлажненных почвах. Большая кислотность, медленно разлагаются грибами. Выделяют 3 слоя мора: 01,L-слой свежего рыхлого опада – части растений отмершие в течение данного вегетационного периода. Почти не разложившийся, серовато-коричневый. 02,F – слой разложения, более темный, плотный. Среднее разложение. 03,Н – гумификация – полностью разложившийся.

*Мулль – маломощная подстилка (<2см). характерна березовым лесам, обычно однослойная (01,L). Высокая скорость разложения. Высокая активность бактерий и беспозвоночных. Как бы врастает в минеральную толщу.

*Модер – труха – переходная форма гумуса. Характерна смешанным и светлохвойным лесам. Разлагается грибами и бактериями. Скорость разложения средняя. Обычно два слоя (01,L и 03,H).

42. Лесная постилка как специфический горизонт лесных почв и ее основные

характеристики. Типы лесных подстилок (мор, модер, мулль). Опадо-подстилочный коэффициент. Роль лесной подстилки в почвообразовании.

Разложение опада в лесу идет медленно, поэтому опавшие части растений не успевают разложиться за один год и накапливаются на поверхности почвы, образуя лесную подстилку.

Подстилка – это присущий только лесным почвам горизонт, представляет собой напочвенное образование, состоящее из продуктов опада надземных частей растений различной степени разложения.

Лесная подстилка играет роль в почвообразовательном процессе. Защищает поверхность почвы от эрозии и делает ее верхний слой более рыхлым; задерживает осадков, но препятствует испарению воды из почвы; регулирует химический состав и кислотность почвенного раствора; из-за низкой теплопроводности препятствует нагреванию почвы и ее глубокому промерзанию.

Характеризуется мощностью, запасом, составом и строением, которые определяются лесоводственными показателями древостоев и климатическими условиями.

Мощность подстилки – ее толщина, составляющая в разных условиях от 1 до 15см.

Запас – это масса подстилки в сухом состоянии на единице площади (1га), которая колеблется от 10т/га (в лиственных насаждениях юга лесной зоны) до 100т/га (в сосняках северной тайги).

Состав – это совокупность различных фракций органических остатков, составляющих подстилку. Фракции: хвоя и листья разной степени разложения; труха (частицы разложившегося растительного материала); остатки животных и продукты их жизнедеятельности; частицы почвы.

Строение – это совокупность слоев, на которые подразделяется лесная подстилка.

Лесные подстилки, формирующиеся в разных лесорастительных и климатических условиях, отличаются характеристикам описанным выше. В связи с этим выделяют типы подстилок: мор, мулль, модер.

Мор (от немецкого Мооr – торфяник) – это мощная (до 10см и более) уплотненная подстилка с сильнокислой реакцией (рН=4,5), из-за чего разлагается преимущественно грибной микрофлорой с очень небольшой скоростью. Легко отделяется от минерального горизонта. Характерен для хвойных насаждений, но может сформироваться в смешанных, лиственных лесах, если они произрастают в очень влажных местах. Разделяется на три слоя и имеет строение:

О1 (или L) – слой опада. Это верхний слой мощностью до 1 см, состоящий из свежего или почти неразложившегося опада, в котором растительные остатки сохранили свою исходную форму.

О2 (F) – слой ферментации. Средний слой различной мощности из полуразложившегося опада светло-бурого цвета, переплетенный гифами грибов и корнями растений.

О3 (H) – слой гумификации. Нижний слой сильно разложившегося опада без видимых следов растительных остатков, почти черный, мажущийся, часто с гифами грибов и большим количеством корней, с заметной примесью минеральных частиц почвы.

Мулль (от немецкого Мull – мука, пыль) – тип лесной подстилки (или органического вещества), характерный для лиственных или смешанных насаждений с преобладанием лиственных пород. иначе называют мягким гумусом. имеет реакцию, близкую к нейтральной (рН=6-6,5), в ее разложении активно участвуют бактерии и почвенные беспозвоночные (черви). Благодаря этому разложение идет быстро, и подстилка состоит всего из одного маломощного (менее 2 см) слоя опада (О1). Его нижняя часть сильно разложена, гумифицирована и перемешана с минеральным горизонтом.

Модер (от немецкого Moder – труха) – это тип подстилки, переходный между мором и муллем. характерен для смешанных, реже чистых лиственных насаждений, но может формироваться и в хвойных лесах с благоприятными условиями разложения опада. достаточно рыхлая, имеет среднюю (до 5 см) мощность и слабокислую реакцию (рН=5-6). Разложение осуществляется грибами и бактериями при незначительном участии почвенных беспозвоночных. обычно состоит из двух слоев (О1 и О2), , но иногда может содержать и нижний слой О3.

Опадоподстилочный коэффициент представляет отношение массы подстилки к массе опада. Высокие значения показателя указывают на низкие темпы разложения опада и большую скорость накопления подстилки. В хвойных древостоях он составляет 3-4, в лиственных 1,5-2.

В составе подстилки выделяют несколько фракций: хвоя и листья, ветви, шишки и другой разной степени разложенности; труха – обломки этих фракций, остатки беспозвоночных животных; частички почвы.

Подстилка играет роль в почвообразовании под лесом. регулирует химический состав и кислотность раствора, поступающего в почву, влияет на тепловой и водный режимы и физические свойства почв, является звеном в цепи малого биологического круговорота.

Обладает высокой водоудерживающей способностью (может поглощать влаги в 4-5 раз больше собственной массы) подстилка поглощает часть осадков и препятствует проникновению их в почву. способствует уменьшению испарения с поверхности почвы и сохранению запасов влаги.

Просачивание осадков увеличивается с возрастанием их интенсивности и уменьшением запаса подстилки. Влагоемкость подстилки сильно меняется в зависимости от ее состава. Подстилка с большим содержанием хвои сравнительно мало поглощает влаги. Влагоемкость подстилки с лишайниково-моховым покровом меняется в зависимости от его видового состава. Лишайники очень быстро насыщаются до предела. Зеленый мох отличается высоким поглощением, сфагновый покров- высоким и быстрым. Сохранение влаги в подстилке и моховом покрове меняется в связи с типами леса. Наибольшее сохранение характерно для сосняков-долгомошников.

43. Органо-минеральные соединения почв

Образуются в результате взаимодействия органических веществ почвы с ее минеральными компонентами. Органо-минеральные соединения почв отличаются большим разнообразием.

Группы:

1 Нерастворимые гуматы кальция и магния – темного цвета, способствуют образованию водопрочной структуры. Характерны черноземным, каштановым и дерново-карбонатным почвам.

2 Слабо подвижные комплексные соединения ГК с алюминием и железом – бурого цвета, характерны бурым лесным и подзолистым почвам.

3 Слабо подвижные комплексные соединения фульвокислот с алюминием и железом – светло-бурого или охристого цвета, характерны иллювиальному горизонту подзолистых почв.

4 Растворимые гуматы натрия – черного цвета, характерны солонцам.

5 Растворимые фульваты кальция и магния и растворимые соли низкомолекулярных кислот – характерны подзолистым почвам, но легко вымываются из них.

44. Поглотительная способность почв и ее виды.

Поглотительная способность почвы - ее свойство (обменно или необменно) поглощать разные (твердые, жидкие, газообразные) вещества или увеличивать их концентрацию у поверхности почвенных коллоидных частиц.

Химическая поглотительная способность обусловлена образованием происходящих в почве химических реакций трудно растворимых соединений, выпадающих из раствора в осадок. Поступающие в почву в составе воды катионы и анионы могут образовывать с солями почвенного раствора нерастворимые или трудно растворимые соединения.

Примеры:

Al(OH)3 + H3PO4 → AlPO4↓ + 3H2O

Na2CO3 + Ca SO4 → CaCO3↓ + Na2SO4

Биологическая поглотительная способность почв связана с наличием в их составе живых организмов (корни, микроорганизмы), которые способны поглощать разные элементы. Характеризуется большой избирательностью поглощения, обусловленной специфической потребностью живых организмов в элементах питания.

Физическая поглотительная способность – способность почвы увеличивать концентрацию молекул различных веществ у поверхности тонкодисперсных частиц. Поверхностная энергия таких частиц стремиться к наибольшему сокращению, что может достигаться двумя путями. Первый – уменьшение поверхности твердой фазы в результате укрупнения частиц почвы. Второй – адсорбция на поверхности частиц некоторых веществ, называемых поверхностно-активными (органические кислоты и многие высокомолекулярные органические соединения).

Физико-химические (или обменная) поглотительная способность – способность почвы поглощать и обменивать ионы, находящиеся на поверхности коллоидных частиц на эквивалентное количество ионов раствора, взаимодействующего с твердой формой почвы. Это свойство почвы обусловлено наличием в ее составе почвенного поглощающего комплекса (ППК), связанного с почвенными коллоидами.

45. Почвенные коллоиды. Почвенный поглощающий комплекс (ППК).

Почвенный поглощающий комплекс – это совокупность минеральных, органических и органоминеральных соединений высокой степени дисперсности, нерастворимых в воде и способных поглощать и обменивать поглощенные ионы почвы.

Почва относится к гетерогенным полидисперсным образованиям, для которых коллоидное состояние вещества имеет большое значение. Поглотительной способностью обладают коллоидные частицы (0,2-0,001 мкм) и предколлоидная фракция (0,2-1 мкм). Диаметр частиц в 1 мкм (или 0,001 мм) представляет грань, отделяющую механические элементы с выраженной поглотительной способностью.

Почвенные коллоиды образуются в процессе выветривания и почвообразования в результате дробления крупных частиц или путем соединения молекулярно раздробленных вещ-в. Характерная особенность: большая удельная поверхность, обуславливает высокую хим. активность почв. Особенности поглотительной способности разных почв обусловлены составом почвенного поглотительного комплекса, составом и строением почвенных коллоидов.

Экологическое значение поглотительной способности почв:

• влияние на почвообразование,

• накопление различных веществ и микроорганизмов,

• регулирование питательного режима,

• воздействие на реакцию почвы (рН),

• создание буферности почвы,

• влияние на физические свойства почв.

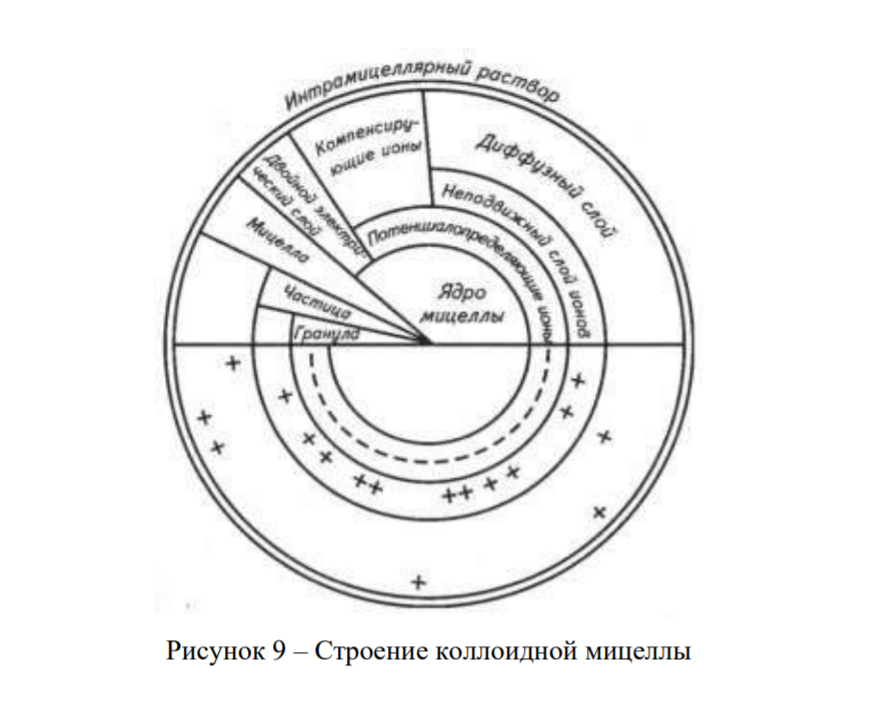

46. Строение и заряд коллоидной мицеллы

В почвах всегда присутствуют минеральные, органические и органоминеральные коллоиды, состав и количественное соотношение которых зависит от характера почвообразующих пород и типа почвообразования.

Форма коллоидов самая разнообразная. Основа коллоидной частицы (коллоидной мицеллы) - ее ядро разного химического состава и строения.

Природа ядра определяет поведение почвенных коллоидов. На его поверхности расположен прочный слой ионов, несущий заряд, – слой потенциал определяющих ионов. Ядро вместе с этим слоем - гранула. Между гранулой и раствором, окружающим коллоид, возникает термодинамический потенциал, под влиянием которого из раствора притягиваются ионы противоположного знака (компенсирующие ионы). Так вокруг ядра коллоидной мицеллы образуется двойной электрический слой, состоящий из слоя потенциал определяющего и слоя компенсирующих ионов.

Компенсирующие ионы располагаются вокруг гранулы двумя слоями. Один неподвижный, прочно удерживаемый электростатическими силами потенциалопределяющих ионов (слой Гельмгольца).

Гранула вместе с неподвижным слоем компенсирующих ионов называется коллоидной частицей. Между коллоидной частицей и окружающим раствором возникает электрокинетический потенциал, под влиянием которого находится второй (диффузный) слой компенсирующих ионов, обладающих способностью к эквивалентному обмену на ионы того же знака заряда из окружающего раствора.

• Она электронейтральна, но т.к. ее основная масса принадлежит грануле, то заряд гранулы рассматривается как заряд всего коллоида. Возникновение заряда у различных коллоидов связано с особенностями их химического состава и структуры.

• Ацидоиды (кислотоподобные) - отрицательно заряженные коллоиды, активно

поглощающие катионы из почвенного раствора и диссоциирующие в него ионы Н+.

Ядра ацидоидов – это молекулы гумусовых кислот или глинистые минералы.

Ацидоиды преобладают в почвах.

• Базоиды (основные) – положительно заряженные коллоиды, поглощающие

анионы из раствора и выделяющие в него ионы ОН-.

Типичных базоидов не существует.

• Амфотерные (амфолитоиды) – коллоиды, поведение которых зависит от

реакции среды. Их ядра - это гидроксиды Al и Fe, белки.

47. Сорбционные процессы в почвах и их закономерности. Емкость поглощения

(емкость катионного обмена) почвы.

Процесс сорбции, то есть процесс поглощения вещества из окружающей среды - основной механизм физико-химической, или обменной поглотительной способностьи почв.

Так как в почве больше отрицательных коллоидов, то гораздо активнее идет поглощение катионов.

Неспецифическая, или обменная сорбция катионов – способность катионов диффузного слоя почвенных коллоидов обмениваться на эквивалентное число катионов соприкасающегося с ним раствора.

Процессы обменной сорбции катионов подчиняются закономерностям:

1) эквивалентность обмена между поглощенными катионами почвы и

катионами взаимодействующего раствора.

Не обязательно [ППК] Ca2+ + 2КС1↔[ППК] 2К+ + СаС12

2) по мере увеличения концентрации катионов энергия их поглощения растет;

3) в ряду разновалентных ионов, энергия поглощения возрастает с увеличением валентности иона: К+ < Ca2+ < Fe 3+. (Под энергией поглощения понимается относительное количество поглощения катионов почвами при одинаковой их концентрации в растворе);

4) внутри рядов ионов одной валентности энергия поглощения возрастает с увеличением атомной массы, атомного номера:

23Na+ < 39K+

27Mg2+ < 40Ca2+; 27Al3+ < 56Fe3+

Обменные катионы – катионы, поглощенные почвенными коллоидами,

способные обмениваться на катионы раствора. Они составляют небольшую