Физико-химические процессы в техносфере. ФХТП контрольная Фесенко. Влияние физикохимических процессов в техносфере на жизнедеятельность

Скачать 128.2 Kb. Скачать 128.2 Kb.

|

|

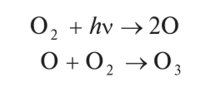

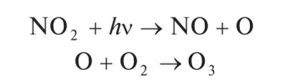

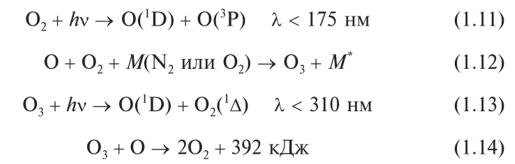

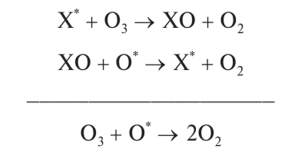

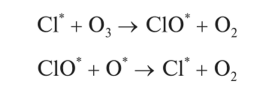

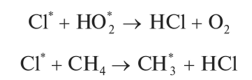

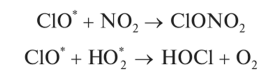

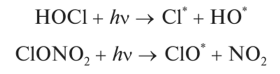

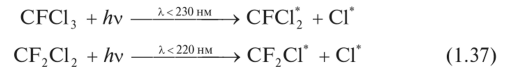

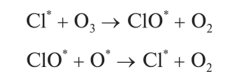

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Академия гражданской защиты Кафедра химии и материаловедения КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по учебной дисциплине: «Физико-химические процессы в техносфере» Тема: «Влияние физико-химических процессов в техносфере на жизнедеятельность» Выполнил: Студент учебной группы 5010 Фесенко Владимир Николаевич (фамилия, имя, отчество) Проверил Доцент кафедры Гордова Анна Фирсовна (фамилия, имя, отчество) Химки – 2021 Оглавление Введение……………………………………………………………………………...3 Химические свойства озона…………………………………………………………4 Влияние истощения озонового слоя Земли на жизнедеятельность человека……6 Заключение……………………………………………………………………….....11 Литература……………………………………………………………………..……12 Введение Современная реальность такова, что техносфера приходит на смену биосфере, и как результат на Земле практически не остается территорий с целостными экосистемами. Наиболее разрушены экосистемы в самых развитых странах, таких как Япония, США и страны Западной Европы. В этих странах нетронутые экосистемы сохранились на очень маленьких участках (заповедники и т.п.), которые окружены территориями, преобразованными человеческой деятельностью, поэтому они находятся под постоянным техносферным давлением. Техносфера – это часть биосферы, которая была изменена человеком в результате косвенного или прямого воздействия для удовлетворения материальных и социально-экономических нужд. К сожалению, под постоянным техносферным давлением (влиянием человека) находится атмосфера всей планеты. Атмосфера Земли – это газовая оболочка, простирающаяся до тысячи километров ввысь над поверхностью планеты. Она характеризуется высокой динамичностью, физической неоднородностью и уязвимостью к биологическим факторам. Атмосфера – это наш защитный купол от всяческого рода угроз из космоса. В ней сгорает большая часть метеоритов, которые падают на планету, а ее озоновый слой служит фильтром против ультрафиолетового излучения Солнца, долгосрочное воздействие энергии которого смертельно для живых существ. Одна из наиболее острых химических проблем глобальной экологии связана с опасностью антропогенного воздействия на химические процессы в стратосфере, чреватые уменьшением в ней общего содержания озона. Озоновый слой – это самый легкий и тонкий слой в атмосфере, который содержит относительную концентрацию озона (до 0,001%). Главная задача озонового слоя – оберегать планету от опасной солнечной радиации. Долгосрочное воздействие солнечного ультрафиолетового излучения на человека может спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний кожи, глаз и иммунной системы. Солнечные ожоги случаются в результате долгого влияния УФ-излучения на кожу. Оно способно вызвать дегенеративные изменения клеток кожи, фиброзной ткани и кровеносных сосудов. Рак кожи и катаракта — самые серьезные и нередкие последствия облучения ультрафиолетом. Годы изучения озонового слоя показали, что над поверхностью Земли в некоторых районах он начал истончаться. Первую озоновую дыру обнаружили над Антарктидой. Причиной повреждения и истончения озоносферы Земли были признаны синтетические и искусственные вещества, образованные в результате промышленной деятельности. Причина разрушения озона – хлорфторуглерод, группа органических соединений, включающих атомы фтора, хлора и углерода. Истощение озонового слоя повлечет смену направлений ветра, понижение температуры, засуху, остановит развитие живых организмов на поверхности, ограничив ареол обитания только водными просторами, поэтому человечеству стоит задуматься о его сохранении. Химические свойства озона Озон относится к малым газовым компонентам атмосферы, в наибольшей степени подверженным влиянию антропогенного воздействия. Образование молекул озона в атмосфере по упрощенной модели можно схематично представить в виде набора следующих реакций:  (1)  или  (2)  Химические связи в озоне менее прочны, чем в кислороде, и, что важно, оптически активны О3+hv-> О2+ О. Поэтому он легко разрушается от действия многих физических и химических факторов и очень активно вступает в различные реакции (например, окисляет ртуть при обычной температуре). Образуется О3 преимущественно в верхней стратосфере экваториальных областей, но в ней же он быстро разрушается (время жизни молекулы 3 часа). В нижней стратосфере, куда озон попадает со слабыми нисходящими потоками, время его жизни гораздо больше; озон переносится воздушными массами на большие расстояния. Максимальное время жизни молекулы О3 (около 100 суток) характерно для стратосферы полярных районов. Озон содержится в атмосфере в ничтожных количествах. Приведенная к нормальным условиям толщина слоя озона составляет в среднем 3 мм. Однако озон распределен в атмосфере в соответствии с барометрическим законом до высот порядка 100 км, согласно которому давление падает с высотой по экспоненте. А поскольку молекулы озона рождаются в самой атмосфере, их высотное распределение такое же как у воздуха – т. е. есть мало вверху и много внизу. В среднем на одну молекулу озона приходится около миллиона молекул воздуха, содержащего 80 % молекул азота и 20 % молекул кислорода [1]. Более детальный механизм образования озона в атмосфере, учитывающий появление различных промежуточных состояний кислорода как в молекулярной, так и в атомарной форме, был предложен выдающимся английским геофизиком С. Чепменом в 1930 г. Суть этого механизма состоит в том, что на высотах 20—45 км молекулярный кислород распадается на атомы под действием солнечного ультрафиолета (фотодиссоциирует). Быстрее всего этот процесс идет на высотах 35—45 км, а максимальная концентрация озона наблюдается ниже — на высотах 20—25 км. Это объясняется тем, что вверху велика и скорость разрушения озона, внизу она меньше [1]. Цикл Чепмена:  (3)  Из схемы видно, что под действием коротковолнового ультрафиолета молекула кислорода диссоциирует на атомы, которые могут адсорбироваться другими молекулами кислорода, давая озон. При образовании озона выделяется энергия связи, которая должна быть отведена и поглощена любой посторонней молекулой М (например, N2 или O2). Одновременно идет распад озона под действием света на атомарный и молекулярный кислород. Количество озона при этом практически не меняется, так как атом кислорода вновь соединяется с другой молекулой кислорода, образуя озон. И только в последней реакции происходит его разрушение [2]. Предложен и другой механизм образования озона в атмосфере. При поглощении энергии коротковолнового ультрафиолетового излучения часть молекул ионизируется, теряя электрон, и приобретается положительный заряд, а часть – диссоциирует на нейтральные атомы. Свободные электроны, появившиеся в результате ионизации, могут поглощаться нейтральными атомами кислорода, образуя отрицательно заряженный ион. При взаимодействии таких разноименно заряженных ионов образуется молекула озона. Взаимодействие ультрафиолетового излучения с кислородом происходит по всей высоте атмосферы. Есть сведения, что в мезосфере, на высоте от 50 до 80 км, уже наблюдается процесс образования озона, который продолжается в стратосфере (от 15 до 50 км) и в тропосфере (до 15 км). Вместе с тем верхние слои атмосферы, в частности мезосфера, подвержены такому сильному воздействию коротковолнового ультрафиолета, что ионизируются и диссоциируют молекулы всех составляющих атмосферу газов. По описанному механизму озон образуется главным образом в мезосфере, из которой он, будучи тяжелее воздуха в 1,62 раза, опускается вниз, где на высотах 20—25 км приходит в равновесное состояние [2]. Таким образом, образование атмосферного озона описывается набором взаимодействий, учитывающим как фотохимические превращения, так и механизм столкновения реагирующих молекул. Соотношение процессов образования и разрушения молекул озона определяет, в конечном счете, накопление или убыль количества озона в атмосфере. Влияние истощения озонового слоя Земли на жизнедеятельность человека Озоновая оболочка предохраняет поверхность Земли от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца, которое разлагает хроматип клеточного ядра, прекращает деление и размножение клеток. У людей коротковолновая ультрафиолетовая радиация повреждает ДНК, нарушает генетический код и может привести к трагическим последствиям. Этот эффект наиболее силен при действии излучения с длинами волн 255–265 нм и существенно убывает после 290 нм. Озон как раз и пропускает свет только с длинами волн больше 290 нм. После разрушения озонового слоя стратосфера станет охлаждаться, а приземные слои воздуха и поверхности Земли – нагреваться. Масштабы такого 49 отепляющего явления вполне сопоставимы с пагубным воздействием на климат СО2, порождающего парниковый эффект. Но главная угроза– усиление ультрафиолетового излучения [3]. Каковы механизмы появления озоновых дыр? По этому поводу выдвинуты две группы гипотез. Одни объясняют происходящее естественными процессами, другие — техногенными причинами. Обнаружение озонового слоя произошло в тот же период, что и развитие массового промышленного производства. Из-за этого невозможно точно оценить воздействие антропогенных факторов относительно прежних временных промежутков. Ученые связывают возникновение разрывов в озоновой оболочке с выбросами фреонов, содержащих бром и хлор. Подобные вещества содержатся в следующих предметах: холодильные установки; кондиционеры; аэрозоли. По оценкам ученых на подобные источники приходится до 80% разрушенного озонового экрана. Разрушение происходит за счет поднятия фреона в верхние слои, во время чего выделяется хлор. В верхних слоях хлор взаимодействует с озоном, расщепляя его. Истощение озонового слоя происходит за счет воздушного транспорта: самолетов и космических ракет. При выбросах газа в атмосферу попадают элементы, способствующие уничтожению озона в стратосфере. К таким соединениям относятся: хлор, оксиды азота, двуокиси углерода. Кроме того, оксиды азота выделяются при применении сельскохозяйственных удобрений. Прямые измерения содержания озона в стратосфере, выполненные в начале 2-й половины XX в., дали значения, не совпадающие с расчетными. Это свидетельствовало о наличии дополнительных реакций исчезновения озона и инициировало проведение новых исследований по этой проблеме, что привело к созданию общей схемы разрушения озона с участием радикальных частиц [4].  (4)  В этой схеме радикал X* выполняет роль катализатора в циклическом процессе разрушения озона. В зависимости от элемента, определяющего природу радикальных частиц и объединяющего их в «семейства», выделяют несколько циклов. Рассмотрим на примере хлора [4]. Было предположено, что в разрушении стратосферного озона участвуют атомы хлора, поступающие в стратосферу в составе вулканических газов и продуктов сжигания топлива аэрокосмических средств. Результаты теоретических расчетов указали на несущественное влияние этих источников хлора на состояние озонового слоя с учетом высокой эффективности цикла.  (5)  Другим естественным хлорсодержащим компонентом, проникающим в стратосферу, является хлористый метил (СН3С1), источником которого в основном служит океан. Однако основным хлорсодержащим соединением стратосферы считается хлористый водород. Он образуется, например при сжигании поливинилхлорида:  (6) и далее участвует в реакции окисления с выделением свободного хлора:  (7) Хлорозамещенные дибензодиоксины и дибензофуран не производятся, а образуются как нежелательные примеси в количествах, измеряемых для разных стран десятками — тысячами граммов в год. Половина этого количества приходится на мусоросжигательные заводы и сжигатели медицинских отходов (в них очень много пластиковых отходов – поливинилхлорида). Повышенная температура, наличие органических, особенно ароматических, веществ и хлора – условия, в которых происходит образование диоксинов. Хлористый водород, как показали исследования и измерения 70-х гг. XX в., может образовываться в результате следующих реакций:  (8)   (9) Одновременно с этим в стратосфере может протекать и воспроизводство активных атомов хлора при участии радикалов гидроксила: Последнее обстоятельство позволяет относить НС1 к «резервуарным» газам, к которым также можно причислить хлорнитрат (C1ОNО2) и НОС1:  (10)  Разрушающие озон хлорсодержащие радикальные частицы появляются в результате фотохимических реакций:  (11)  Из оксида хлора под действием атмосферного кислорода вновь образуется атом хлора. В октябре 1987 г. замеры содержания озона в стратосфере над британской станцией Хал и-Бей в Антарктиде дали 125, в 1985 г. - 150, в 1984 г. - 190, в 1979 г. - 273 еД (1 еД эквивалентна толщине слоя озона 0,01 мм). Иначе говоря, с 1979 г. в стратосфере над Антарктидой озона стало вдвое меньше — появилась «озоновая» дыра на высоте 10—20 км, площадь которой около 10 млн км2. Сходная дыра зияла и над Северным полюсом с января до марта 1988 г. [1]. В 1892 г. бельгийский химик Ф. Свартс впервые получил фторхлоруглероды (CFC) – производные метана. Практическое применение они нашли в качестве хладоа- гентов, пропеллентов в аэрозольных упаковках, вспенивателей и растворителей. Этому способствовало уникальное сочетание потребительских свойств CFC – они негорючи и нетоксичны, т. е. безопасны для применения в бытовых целях. Широкое применение нашли CFC-111 (CFC13), CFC-12 (CF2Cl2), CFC-22 (CHF2C1) и CFC-113 (CC12FCC1F2). Максимальный рост производства CFC наблюдался в 1960—1970-х гг. В этот же период происходило быстрое увеличение их концентраций в атмосфере в среднем на 12—15 % в год. В 1974 г. была опубликована статья американских ученых М. Молины и Ф. Роуленда, в которой они изложили гипотезу о разрушающем действии фреонов (CFC) на стратосферный озон. В 1995 г. им совместно с немецким химиком П. Крутценом была присуждена Нобелевская премия за цикл работ в области химии озона. Основные положения выдвинутой гипотезы сводятся к следующим пунктам. 1. CFC (фреоны) — продукты исключительно антропогенной деятельности, вследствие чего промышленное производство определяет масштабы их поступления в тропосферу. 2. Учитывая уникальную химическую инертность и значительный период существования CFC (до 150 лет), естественным путем стока из тропосферы является их постепенный перенос в стратосферу. 3. В условиях стратосферы под действием коротковолнового ультрафиолетового излучения Солнца протекают фотохимические реакции диссоциации фреонов с выделением активных атомов хлора, например:  (12)  4. Высвободившиеся активные атомы хлора дают начало реакциям хлорного цикла  (13)  Последствия этой публикации вылились в многочисленные попытки математического моделирования различных вариантов убыли стратосферного озона в зависимости от масштабов производства CFC. Оказалось, что для получения реальной картины необходим учет большого количества реакций с участием около 50 реактантов на фоне сложных и слабо изученных процессов динамики стратосферы. В результате обнаружилось значительное несовпадение итогов расчетов различных групп теоретиков, достигающее в ряде случаев 5– 10-кратных значений. Вместе с тем наблюдалось углубление и детализация химии стратосферного озона, в силу чего прогнозы становились все более реалистичными и менее драматичными, о чем свидетельствует снижение величины оценки степени истощения озонового слоя с 20 % в 1976 г. до 2– 4 % в 1984 г., приводимой в докладах Национальной академии наук США. Эти сценарии убыли общего содержания озона и их последствия, доведенные СМИ до общественности, вызвали острую реакцию и требования запретить CFC в аэрозольных упаковках [1]. В 1983 г. Швеция, Финляндия и Норвегия представили на обсуждение международной организации при ООН проект договора о запрете использования CFC в аэрозольных упаковках, который в 1985 г. поддержали США. Однако подписанная в том же 1985 г. Венская конвенция ограничилась призывом ко всем странам проявить ответственность за сохранность озоносферы. Следующий этап активизации международной общественности совпал с публикацией в 1985 г. сообщения о феномене, получившем название «антарктической озоновой дыры». Он состоит в сезонной убыли общего содержания озона, регистрируемой антарктическими станциями. Авторы публикации всю вину за возникновение озоновой «дыры» над Антарктидой возложили на CFC. В 1987 г. в Монреале был выработан и подписан представителями 43 стран Протокол об озоноразрушающих веществах, предусматривающий замораживание и последующее сокращение производства наиболее опасных для озонового слоя соединений. В 1990 г. в Лондоне был подписан Протокол, который предполагает полное прекращение производства и использование CFC с 2000 г. Таким образом, впервые в истории человечество продемонстрировало возможность достижения соглашения, предусматривающего предотвращение непреднамеренного глобального ущерба биосфере [1]. Человечество понимает, что постепенное разрушение озоновой защиты приводит к глобальным изменениям климата на Земле. За счет защитной оболочки на планете удерживается тепло и развиваются биологические процессы внутри защитной оболочки. Снижение толщины озоновой оболочки приведет к проникновению опасных коротковолновых ультрафиолетовых лучей и их влиянию на человека. Хватит нескольких минут, чтобы эти лучи привели к ожогам, нарушению работы дыхательных и кровеносных сосудов, при чем на детях это скажется гораздо сильнее [5]. Усиление ультрафиолетового излучения спровоцирует гибель планктона в океанах и, следовательно, уменьшит рыбные запасы. Также ультрафиолет может оказать неблагоприятное воздействие на рост растений, что приведет к полному увяданию сельского хозяйства. Заключение Проблема разрушения озонового слоя планеты тесно связана с угрозой глобального потепления. Есть предположение, что восстановление озоновой оболочки замедлит таяние льдов. Как отмечают экологи, озоновый щит планеты уже сейчас восстанавливается на 1–3% в десятилетие. Предположительно, восстановление озонового слоя связано с Монреальским протоколом [5]. Повлиять на целостность озонового слоя могут сами люди на бытовом уровне. Озоновый экран планеты также подвергается атакам парниковых газов и токсичных выбросов воздушного и наземного транспорта. Использование экологически чистого топлива, сохранение ресурсов земли и правильная утилизация вредных отходов сыграет значительную роль в спасении Земли. Правительства развитых стран и многие крупные промышленные корпорации играют большую роль в том, как население Земли использует ее ресурсы. Если сохранение окружающей среды станет первоочередной задачей каждого из государств, возможно, разрушительное влияние на нашу среду обитания достигнет минимума. Для того, чтобы избежать разрушения озонового слоя и в будущем, необходимо соблюдать ряд следующих мероприятий: Продолжать дальнейшее объединение всех стран и народов в вопросах защиты и охраны атмосферного воздуха; Ужесточить контроль за выбросами вредных веществ, которые способны разрушать озоновый слой, и максимально сократить их использование и производство; Продолжать искать альтернативную замену озоноразрушающим веществам, и пытаться по возможности прекратить использование фреонов; Вести постоянные наблюдения за озоновым экраном и его состоянием; На производственных предприятиях устанавливать очистительные фильтры, способные улавливать вредные вещества; Сокращать количество транспорта, в том числе и авиационного; Уменьшать количество ферм по скотоводству; Повсеместно переходить на экологичный образ жизни. Понимая важность озонового слоя и его роль, которую он играет для защиты Земли от солнечной радиации и перегрева, необходимо всем странам объединяться в вопросе защиты атмосферы от загрязняющих веществ и предпринимать все возможные меры для дальнейшего предотвращения разрушения озонового слоя. Литература Трифонов К.И. Физико-химические процессы в техносфере – Москва, 2015. – 256 с.; Андрианова М.Ю. Физико-химические основы природных и антропогенных процессов в техносфере: учебное пособие – Спб. СПГПУ, 2010. – 193 с.; Андреева Л.Н. Физико-химические процессы в атмосфере: учебное пособие/Л.Н. Андреева, Е.В. Новоселова – Химки, 2016. – 155 с.; Кусова И.В. Физико-химические процессы в техносфере: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/И. В. Кусова, Н. Н. Красногорская – Уфа, УГАТУ, 2012. – 234 c.; Озоновый слой: определение, характеристики, разрушение (cleanbin.ru) |