Влияние ТЭС на окружающую среду . Влияние тэс на окружающую среду

Скачать 0.87 Mb. Скачать 0.87 Mb.

|

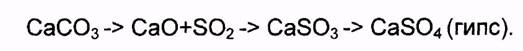

- аммиачно-циклический метод: - магнезитовый - калиевый 16. Методы снижения выбросов NOx с дымовыми газами Методы снижения выбросов оксидов азота делятся на методы очистки газов и технологические методы снижения оксидов азота путем изменения режима горения. Методы очистки газов делятся на: - окислительные методы; - сорбционные методы; - восстановительные методы, которые в свою очередь бывают каталитические и некаталитеческие. Некаталитические основаны на реакции: Технологические методы изменения условий горения могут быть основаны на: - уменьшении концентрации О2 или N2; - снижении температуры в топке; - впрыске воды в ядро факела; - применении схемы богато-бедного горения. 17. Понятие теплового загрязнения. Методы борьбы с тепловым загрязнением окружающей среды Энергетические загрязнения до середины XX века особого значения не имели. Однако с ростом энергии мировой промышленности, масштабы таких загрязнений резко возросли и сейчас представляют большую опасность. Наиболее распространенными являются тепловые загрязнения, к которым наиболее чувствительны водные организмы, привычные к большому постоянству температуры среды. Повышение температуры водоемов в результате сброса тепловых стоков снижает количество растворенного в воде кислорода, изменяет скорость обмена веществ, поэтому большинство живущих в воде организмов могут переносить лишь небольшое колебание температуры. Тепловым загрязнением считается результат, когда температура водоема в летний период поднимается более чем на 3°С, а зимой более чем на 5°С по сравнению с естественным уровнем температуры. При температуре воды близкой к 30°С у водоемов снижается продуктивность, а выше этой температуры организмы в водоеме гибнут. Тепловое воздействие ТЭС на атмосферу характеризуется интенсивностью тепловых выбросов измеряемых в Вт/м2 удельное тепловыделение. Зона влияния 10000 км2. Борьба с тепловым загрязнением заключается в повторном использовании подогретой воды, как источника низкопотенциального тепла и свежей воды в цикле ТЭС, использование низкопотенциального тепла для отопления, в технологических процессах других предприятий. Решение проблемы обеспечения экологической безопасности связано с выбором концепции развития. В настоящее время, несмотря на разнообразие мнений, гипотез и моделей, реально конкурируют две концепции развития мира с позиций возникших экологических проблем. Согласно первой концепции, которую условно можно назвать ресурсной или техногенной, человечество может решить все экологические проблемы и обеспечить экологическую безопасность чисто технологическими средствами, т.е. меняя и исправляя хозяйство на основе новых технологий и не устанавливая ограничений по объему используемых ресурсов, экономическому росту и росту населения. Она имеет широкий спектр оттенков начиная от полного отрицания существования какой-либо экологической опасности, кроме локальных случаев (это прямо противоречит наблюдаемым и документированным глобальным изменениям), провозглашение отсутствия пределов развития, и кончая призывами перейти к устойчивому развитию, понимаемому как удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений людей, т.е. фактически попытками совместить сохранение естественной окружающей среды с экономическим ростом (в его традиционном понимании) и естественным ростом населения. Экологические проблемы в рамках этой концепции нередко представляются временным явлением, обусловленным "несбалансированным использованием технологий", которое будет преодолено в близком или отдаленном будущем. Именно в рамках этой концепции сформировалось современное направление конкретной природоохранной деятельности; как системы локальных очисток среды от загрязнения и нормирования показателей качества окружающей среды по узкому (несколько десятков) набору показателей, а таксе внедрения ресурсосберегающих технологий. Техногенная концепция не имеет разработанной теоретической базы. Она представляет лишь распространение имеющегося у человечества опыта на ближайшее и отдаленное будущее. Модели, создающиеся в рамках этой концепции, в экологическом аспекте задают произвольные начальные условия с некоторыми предположениями относительно будущего развития. Подобные предположения используются и для других входных параметров - ресурсов, продовольствия, населения, региональных особенностей и т.д. Однако даже эти модели с той или иной степени отдаленности предсказывают тупик в развитии, его физическую ограниченность. Вторую концепцию, которую условно можно назвать биосферной, отличают от первой попытки теоретического обоснования и осмысления понятия экологического императива. Еще в первой четверти XX века были высказаны идеи о роли "живого вещества" в формировании нашей планеты, роли биохимических круговоротов в этом процессе и, наконец, значении человека как геологической силы. Однако теоретическая реализация концепции состоялась только в последней четверти XX века, сначала в виде гипотезы Гея, в рамках которой был сформирован основной принцип - биотическая регуляция, но не был выявлен механизм, с помощью которого биота осуществляет регуляцию окружающей среды и обеспечивает ее устойчивость в целях собственного развития. Выявление и описание этого механизма и оформление теории биотической регуляции и устойчивости окружающей среды в целом завершено в последнее десятилетие нашего века в России. Теоретическая биосферная концепция представляет собой эмпирическое обобщение всего накопленного экспериментального материала на основе известных законов физики и биологии. Она отвечает на вопрос, как обеспечивается устойчивость жизни, естественный и правомерный при утверждении о биотической устойчивости окружающей среды. Теория определяет, что устойчивость - это способность биоты компенсировать внешние возмущения благодаря действию отрицательных обратных связей, возбуждаемых этими возмущениями, и возвращать окружающую среду к состоянию, которое именно в этом смысле является устойчивым или динамически равновесным. Если в рамках первой концепции решение экологических проблем заключается в оценках загрязнения окружающей среды, разработке нормирования допустимого загрязнения различных сред, создании очистных систем и ресурсосберегающих технологи, то вторая концепция главным направлением определяет установление области устойчивости любой экосистемы, что позволит найти допустимую величину возмущения - нагрузки на экосистему. Определение порогов устойчивости конкретных экосистем - еще не полностью решенная задача. Однако для биосферы в целом (глобальной экосистемы) по данным об изменениях глобального круговорота углерода такой порог установлен. Он подтвержден на независимом материале о доле потребления чистой первичной продукции организмами разного размера. Таким образом, главная причина глобальных экологических нарушений и развивающегося экологического кризиса, угрожающего существованию человечества, это опасность разрушения стабилизирующего окружающую среду механизма - естественной биоты. Следовательно, в глобальных и региональных масштабах главным должно быть сохранение естественной, регулирующей окружающую среду биоты в необходимом для этого объеме, т.е. решение современных экологических проблем и обеспечение экологической безопасности не сводится к очистке среды от контролируемых загрязнителей и малоотходным технологиям, а также к ресурсосбережению. Все это остается весьма актуальным на локальном уровне, в местах наибольшей концентрации населения, т.е. в первую очередь в местах расположения крупных населенных и промышленных центров, но в отношении планетарных процессов явно недостаточно. В качестве базовой концепции экологической безопасности по ряду причин должна быть выбрана биосферная концепция развития. Если допустить, что справедливы предпосылки техногенной концепции. то следование биосферной концепции лишь ускорит решение экологических проблем и гарантирует предотвращение катастрофы, хотя, возможно, и будет сопряжено с издержками, не являющимися необходимыми. Наоборот следование техногенной концепции при условии, что справедливы предпосылки биосферной, делает катастрофу неизбежной. Поэтому необходимо принять более критичную концепцию. Если техногенная концепция не имеет разработанной теории, а опирается только на эксперименты с моделями, основанными на весьма произвольных и заведомо неполных предпосылках, то биосферная концепция имеет достаточно разработанную теорию, основанную на законах физики и биологии, и в максимальной степени использует данные наблюдений. В ее рамках сформулированы законы развития биосферы, которые ставят определенные запреты и требования к человеку. Биосферная концепция полностью включает в себя природоохранную деятельность, вытекающую из техногенной концепции, как частный аспект, охватывающий прежде всего локальные задачи на основе создания систем очистки, ресурсосберегающих технологий и нормирования загрязнения окружающей среды. Если техногенная концепция в большинстве своих моделей предрекает тупик развития, то биосферная концепция гораздо оптимистичнее, так как при условии возвращения биоты в допороговое состояние открываются широкие возможности прогресса человечества при единственном условии - не допускать превышения допустимого порога возмущения естественной биоты. Итоговый вывод заключается в том, что на Земле развивается жестокий экологический кризис, в том числе и на территории России, которая вносит в его развитие определенный вклад. Вместе с тем Россия, за счет сохранившейся ненарушенной хозяйственной деятельностью территории, составляющей более 1/7 от глобальной сохранившейся на суше природной территории, вносит существенный вклад в стабилизацию окружающей среды. Однако этого объема сохранившейся на ненарушенной территории суши биоты далеко недостаточно для стабилизации глобальной окружающей среды. Поэтому экологический кризис углубляется, и все человечество, как и население России, находится в условиях нарастающей экологической опасности. Из вышеизложенного естественно вытекает следующее определение: экологическая безопасность - это устойчивое состояние окружающей среды, обеспечивающее возможность улучшения качества жизни людей, защищенность от природных и техногенных катастроф, возможность стабильного прогресса общества и государства. Слово "возможность" используется в данном определении в связи с тем, что качество жизни и стабильность прогресса общества и государства обеспечиваются не только стабильностью окружающей среды, но и социально-экономическим устройством общества в каждом государстве. 18. Влияние вредных выбросов ТЭЦ на атмосферу В настоящее время именно тепловой энергетике принадлежит определяющая роль в производстве электроэнергии во всем мире. В России выработка электроэнергии к 2000 году составила 812 млрд. кВт.ч, в том числе ТЭЦ выработали 550 млрд. кВт.ч. Согласно «Энергетической стратегии России» основой электроэнергетики на перспективу останутся тепловые электростанции, удельный вес которых в структуре отрасли сохранится на уровне 60-70%. Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях к 2020 году возрастет в 1,4 раза, и при этом увеличится нагрузка на окружающую среду. Поэтому будущее энергетики будет существенно зависеть от обеспечения допустимого уровня воздействия тепловых электростанций на окружающую среду. Развитие теплоэнергетики оказывает воздействие на различные компоненты природной среды: на атмосферу (потребление кислорода воздуха (О2), выбросы газов, паров, твёрдых частиц), на гидросферу (потребление воды, переброска стоков, создание новых водохранилищ, сбросы загрязненных и нагретых вод, жидких отходов), на литосферу (потребление ископаемых топлив, изменение водного баланса, изменение ландшафта, выбросы на поверхности и в недра твёрдых, жидких и газообразных токсичных веществ). В настоящее время это воздействие приобретает глобальный характер, затрагивая все структурные компоненты нашей планеты. Взаимодействие теплоэнергетики и окружающей среды происходит во всех стадиях иерархии топливно-энергетического комплекса: добыче, переработке, транспортировке, преобразование и использование тепловой энергии. Это взаимодействие обусловлено как способами добычи, переработки и транспортировки ресурсов, связанных с воздействием на структуру и ландшафты литосферы, потребление и загрязнение вод морей, озёр, рек, изменением баланса грунтовых вод, выделением теплоты, так и использованием тепловой энергии от источников. Атмосфера воздушная среда является наиболее уязвимой составляющей окружающей среды. Без нее невозможна жизнедеятельность человека, существование и развитие животного и растительного мира, так как в ней содержится основная часть кислорода воздуха, имеющегося на планете. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха происходит вследствие выбросов в атмосферу вредных веществ при работе энергетических установок, работающих на углеводородном топливе (бензин, керосин, мазут, дизельное топливо, уголь). Одним из основных и самых крупномасштабных источников загрязнения атмосферы являются ТЭЦ: на их долю приходится около 14 процентов общего загрязнения атмосферы техническими средствами. Различные компоненты продуктов сгорания топлива, выбрасываемые в атмосферу, гидросферу, литосферу и во время пребывания ведущие себя по-разному (изменяется t, свойства) называются примесными выбросами. При выходе в атмосферу, эти выбросы содержат продукты реакций в твёрдой, жидкой и газообразной фазах. После их выпадения могут проявляться в виде: осаждения тяжёлых фракций, распада на компоненты по массе и размерам, химических реакций с компонентами воздуха, взаимодействием с воздушными течениями, с облаками, с атмосферными осадками, фотохимические реакции. В результате, состав выбросов может существенно измениться, могут появиться новые компоненты, поведение и свойства которых (в частности, токсичность, активность, способность к новым реакциям) могут значительно отличаться от данных. Отрицательное влияние ТЭЦ на окружающую среду в значительной степени связано с расходованием больших количеств кислорода на горение топлива и выбросом в атмосферу углекислого газа: при современном топливном балансе потребление кислорода на сжигание топлива примерно в 5 раз превосходит его потребление всем населением Земли; а также с повышением температуры окружающего воздуха — тепловые электростанции в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. Кроме того, ТЭЦ, использующие органическое топливо, загрязняют окружающую среду окислами азота, серы, углерода, а также углеводородами. Особенно опасны окислы азота, обладающие свойством канцерогенности, сернистый ангидрид, диоксид серы и оксиды азота, поскольку они переносятся на большие расстояния и осаждаются, в частности, с осадками на поверхность земли, загрязняя гидросферу и литосферу. Одним из особенно ярких проявлений этой картины являются кислотные дожди. Эти дожди образуются вследствие поступлений от сгорающего топлива и уходящих в атмосферу на большую высоту дымовых газами в, основном двуокиси серы и окислов азота. Получающиеся при этом в атмосфере слабые растворы серной и азотной кислоты могут выпадать в виде осадков иногда через несколько дней в сотнях километров от источника выделения. В выбросах ТЭЦ содержится значительное количество металлов и их соединений. При пересчете на смертельные дозы в годовых выбросах ТЭЦ мощностью 1 млн. кВт содержится алюминия и его соединений свыше 100 млн. доз, железа-400 млн. доз, магния -1,5 млн. доз. Летальный эффект этих загрязнителей не проявляется только потому, что они попадают в организмы в незначительных количествах. Это, однако, не исключает их отрицательного влияния через воду, почвы и другие звенья экосистем. В выбросах ТЭЦ присутствуют также радиоактивные элементы. Имеются данные, что тепловые электростанции в 2-4 раза сильнее загрязняют среду радиоактивными веществами, чем АЭС такой же мощности. Это обусловлено выбросами естественных радиоактивных веществ, содержащихся в каменном угле. Выбросы при сжигании угля представляют собой долгоживущие радиоактивные вещества, излучающие альфа-частицы, и поэтому их биологическая опасность выше, чем от выбросов АЭС. Кроме того, угольная зола содержит в себе большое количество токсичных металлов, таких как марганец, ртуть, никель, ванадий. Токсичные металлы приводят к возникновению проблемы долговременного заражения местности. В целом индивидуальные дозы облучения для всего населения и от ТЭЦ и АЭС приблизительно одинаковы. Показатели загрязнений окружающей среды зависят от вида применяемого на ТЭЦ топлива. Очевидно, что для оценки экологичности теплоэнергетики важное значение имеет структура топливного баланса тепловых электростанций. В топливном балансе ТЭЦ во всем мире в целом доминирующее положение занимает уголь. Так, уголь составляет свыше 70% топлива, потребляемого в электроэнергетике в странах-членах организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Хотя в России угля сжигается меньше, чем природного газа, именно уголь, при существующих способах его сжигания, определяет в основном негативные экологические эффекты. Кроме того, сжигаемый на тепловых электростанциях России энергетический уголь как правило имеет низкое качество: высокая зольность и влажность угля при практическом отсутствии обогащения вызывают значительные технические и экологические трудности при его сжигания в котлах. Серьезные проблемы связаны с твердыми отходами ТЭЦ — золой и шлаками. Хотя зола в основной массе улавливается различными фильтрами, все же в атмосферу в виде выбросов ТЭЦ ежегодно поступает около 250 млн. т мелкодисперсных аэрозолей. Последние способны заметно изменять баланс солнечной радиации у земной поверхности. Они же являются ядрами конденсации для паров воды и формирования осадков, а попадая в органы дыхания человека и других организмов, вызывают различные респираторные заболевания. |