Внутренняя баллистика

Скачать 174.5 Kb. Скачать 174.5 Kb.

|

|

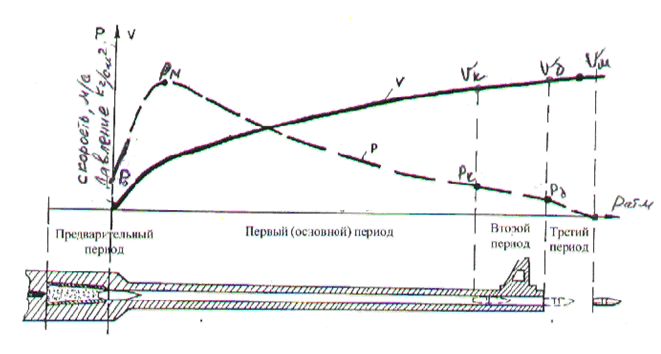

1.2. Теоретические вопросы по теме: «Внутренняя баллистика». 1. Понятие внутренней баллистики. 2. Устройство патрона. Калибр. 3. Явление выстрела и его периоды. 4. Начальная скорость полета пули. 5. Явление отдачи и образование угла вылета пули. Ответы на теоретические вопросы по теме: «Внутренняя баллистика». 1. Внутренняя баллистика – это наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при выстреле, и в особенности при движении пули (гранаты) по каналу ствола. Боевой патрон состоит из пули, гильзы, порохового заряда и капсюля. Пуля служит для поражения живой силы противника. Состоит из биметаллической оболочки, в которую впрессован стальной сердечник. Между пулей и стал ьным сердечником имеется свинцовая рубашка. Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора. Она имеет корпус для помещения порохового заряда, дульце для закрепления пули и дно. Снаружи у дна гильзы сделана кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя. В дне гильзы имеются гнездо для капсюля, наковальня и два затравочных отверстия. Пороховой заряд служит для сообщения пуле поступательного движения; он состоит из пироксилинового пороха. Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного колпачка с впрессованным в него ударным составом и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав. При ударе бойка ударный состав воспламеняется. Существуют также патроны, выпускающиеся с пулями специального назначения: трассирующими и бронебойно-зажигательными, а также патроны для специального оружия. Подробности устройства данных патронов будут рассматриваться в теме «Боеприпасы». Канал ствола огнестрельного оружия имеет нарезы, вьющиеся слева вверх направо. Промежутки между нарезами называются полями. Расстояние между двумя противоположными полями (по диаметру) называется калибром канала ствола. Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда. При выстреле из стрелкового оружия происходит ряд следующих явлений. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля, образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. При сгорании порохового (боевого) заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стены гильзы, а также на стенки ствола, затвор. В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы, вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Давление газов на дно гильзы вызывает движение оружия (ствола) назад. От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит их растяжение (упругая деформация), а гильза, плотно прижимаясь к патроннику, препятствует прорыву пороховых газов в сторону затвора. Одновременно при выстреле возникает колебательное движение (вибрация) ствола и происходит его нагревание. Раскаленные газы и частицы несгоревшего пороха, истекающие из ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну, последняя является источником звука при выстреле. Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001 – 0,06 с.), при этом образуется большое количество газов и выделяется много тепла. Так, например, пороховой заряд патрона образца 1943 года весом 1,6 г сгорает при выстреле за 0,00012 с. и образует при взрыве 1,6 л газов, т.е. по объему примерно в 1000 раз больше, чем было взрывчатого вещества до выстрела. Температура пороховых газов достигает 2500-35000 С. Порох заключает в себе огромную энергию. Заряд весом 1,6 г выталкивает из канала ствола автомата пулю весом 7,9 г со скоростью 715 м/с (2680 км/час) и бросает ее на дальность до 3 км. Для сообщения пуле такой скорости нужно затратить силу, равную 225 кгм. Мощность выстрела равна 2100 л.с., то есть на 100 л.с. больше мощности паровоза. Однако паровоз 2000 л.с. отдает непрерывно, секунда за секундой, час за часом, а оружие развивает мощность за малые доли секунды. При сгорании порохового заряда примерно 25 – 35 % выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15 – 25 % энергии – на совершение второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха); около 40 % энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола. Выстрел происходит в очень короткий период времени. При выстреле различают 4 последовательных периода: - предварительный; - первый или основной; - второй; - третий, или период после действия газов. Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Такое давление называется давлением форсирования – 250-500кг/см(атм)  Первый, или основной, период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В указанный период давление газа быстро повышается, достигая наибольшей величины и называется максимальным давлением. Оно создается у стрелкового оружия при прохождении пулей 4-6 см от начала нарезной части ствола и достигает 2900 кг/см 2. Пороховой заряд полностью сгорает незадолго до того, как пуля вылетит из канала ствола. Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С начала этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы (3000-35000С) расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро, и у дульного среза – дульное давление – равно 300-900 кг/см2. Скорость пули в момент вылета ее из канала ствола – дульная скорость – несколько меньше начальной скорости. У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (пистолет Макарова) второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит. Третий период, или период после действия газов, длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течение этого периода пороховые газы продолжают действовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола. Данный период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха. 4. Для полета пули в воздухе большое значение имеет та скорость, с которой пуля покидает канал ствола, т.е. скорость в точке вылета. Эта скорость - одна из основных характеристик полета пули в воздухе. Скорость движения пули у дульного среза ствола и называется начальной скоростью. За начальную скорость принимается условная скорость, которая несколько больше дульной и меньше максимальной. Она определяется опытным путем с последующими расчетами. Величина начальной скорости пули указывается в таблице стрельбы и в боевых характеристиках оружия. Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия. При увеличении начальной скорости для одной и той же пули увеличивается дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее полет. Величина начальной скорости пули зависит от: - длины ствола; - веса пули; - веса, температуры и влажности порохового заряда; - формы и размеров зерен пороха; - плотности заряжания. Чем длиннее ствол, тем больше время действия пороховых газов на пулю и тем больше начальная скорость. Например, при стрельбе патронами образца 1943 года начальная скорость равна: - из автомата, при длине нарезной части 369 мм - 715 м/с; - из карабина СКС, при длине нарезной части ствола 544 мм -745 м/с. При постоянной длине ствола и постоянном весе порохового заряда начальная скорость тем больше, чем меньше вес пули. Изменение веса порохового заряда приводит к изменению количества пороховых газов, а, следовательно, и к изменению величины максимального давления в канале ствола и начальной скорости пули. Чем больше вес порохового заряда, тем больше максимальное давление и начальная скорость полета пули. С повышением температуры порохового заряда увеличивается скорость горения пороха, а поэтому увеличиваются максимальное давление и начальная скорость. С повышением влажности порохового заряда уменьшаются скорость его горения и начальная скорость пули. Форма и размеры пороха оказывают существенное влияние на скорость горения порохового заряда, а. следовательно, на начальную скорость пули. Плотностью заряжания называется отношение веса заряда к объему гильзы при вставленной пуле. При глубокой посадке пули значительно увеличивается плотность заряжания, что может привести при выстреле к резкому скачку давления и вследствие этого к разрыву ствола, поэтому такие патроны нельзя использовать для стрельбы. При уменьшении (увеличении) плотности заряжания увеличивается (уменьшается) начальная скорость пули. При увеличении начальной скорости пули увеличивается и убойная сила и пробивное действие пули. Убойная сила пули характеризуется ее энергией в момент встречи с целью и измеряется в килограммометрах (кгм). При стрельбе из автомата начальная энергия равна 207 кгм, а на дальности 800 м составляет 29 кгм. Для ручного пулемета соответствующие величины равны 225 кгм и 31 кгм. Для того чтобы вывести человека из строя, достаточна энергия, равная 8 кгм. Пробивное действие пули отличается глубиной проникновения в преграду определенной плотности. В таблице 1 приведены характеристики пробивного действия пуль образца 1943 года при стрельбе из автомата (АКМ) и пулемета Калашникова:Таблица 1

5. Давление газов в канале ствола действует во все стороны с одинаковой силой. Они выталкивают пулю вперед, а оружие отталкивают назад. Под действием пороховых газов на дно гильзы, плотно запертой затвором в канале ствола, ствол и связанные с ним части оружия двигаются в сторону, обратную направлению движения пули. Это движение оружия назад во время выстрела называется отдачей. Скорость отдачи оружия примерно во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля легче оружия. Энергия отдачи у ручного стрелкового оружия обычно не превышает 2 кгм и воспринимается стреляющим безболезненно. Сила давления пороховых газов (сила отдачи) и сила сопротивления отдаче (упор приклада, рукоятки, центр тяжести оружия и т.д.) расположены не на одной прямой и направлены в противоположные стороны. Они образуют пару сил, под действием которой дульная часть ствола оружия отклоняется кверху. Величина отклонения дульной части ствола данного оружия тем больше, чем больше плечо этой пары сил. Кроме того, вследствие большого давления и высокой температуры пороховых газов, а также движения пули по нарезам стенки ствола испытывают колебания (вибрируют), подобно звучащей струне. Это также заставляет дульную часть ствола смещаться от первоначального положения. В результате взаимодействия данных факторов пуля полетит не в направлении оси канала ствола, которое ему было придано до выстрела (при наводке), а в том направлении, какое займет ось канала ствола в момент вылета из него пули. Таким образом, между направлением оси канала ствола до выстрела и ее направлением в момент вылета пули образуется угол, называемый углом вылета. Его величина имеет практическое значение и зависит от изготовки стрелка. Достаточно при изготовке переместить кисть левой руки по цевью вперед или назад, как величина угла вылета изменяется, и пули пойдут соответственно ниже или выше. Изменяется величина угла вылета также от положения приклада в плечо. Если приклад упереть в плечо верхней частью затыльника, то угол вылета уменьшится и пули пойдут вниз, а если приклад упереть нижней частью затыльника, то угол вылета увеличится, пули пойдут вверх. Для того чтобы сохранить более или менее постоянную величину угла вылета, каждый стреляющий должен настойчиво вырабатывать однообразное выполнение всех элементов изготовки. С целью уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия (автомат Калашникова) применяют специальные устройства - компенсаторы. Истекающие из канала ствола газы, ударяясь о стенки компенсатора, несколько опускают дульную часть ствола влево и вниз. 1.3. Теоретические вопросы по теме: «Внешняя баллистика». 1. Понятие внешней баллистики. 2. Траектория и ее элементы. 3. Форма траектории и ее практическое значение. 4. Влияние условий стрельбы на полет пули (гранаты) и их учет при стрельбе. 5. Факторы, влияющие на кучность и меткость стрельбы. Ответы на теоретические вопросы по теме: «Внешняя баллистика». 1. Внешняя баллистика – наука, изучающая, движение пули (гранаты) после прекращения действия на нее пороховых газов. Вылетев из канала ствола под действием пороховых газов, пуля (граната) движется по инерции. 2. Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули (гранаты) в полете. Пуля при полете в воздухе подвергается действию двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Представим, что на пулю, вылетевшую из канала ствола, не действует никакая сила. В данном случае она двигалась бы по инерции бесконечно, равномерно и прямолинейно по направлению оси канала ствола и за каждую секунду пролетала бы одинаковые расстояния с постоянной скоростью, равной начальной. Тогда, если бы ствол оружия был направлен прямо в цель, пуля, следуя в направлении оси канала ствола, непременно бы попала в нее. Сила тяжести заставляет пулю постепенно понижаться, а сила сопротивления воздуха непрерывно замедляет движение пули и стремится опрокинуть ее. В результате действия этих двух сил скорость полета пули постепенно уменьшается, а ее траектория представляет собой по форме неравномерную изогнутую кривую линию. На первый взгляд, кажется маловероятным, что воздух, обладающий столь малой плотностью, мог оказать существенное сопротивление движению пули и тем самым значительно уменьшить ее скорость. Однако опыты показали, что сила сопротивления воздуха, действующего на пулю, выпущенную из 7,62-мм винтовки, составляет около 3,5 кг. Поскольку пуля всего лишь несколько граммов, становится очевидным большое тормозящее действие, которое оказывает воздух на летящую пулю. Сила сопротивления воздуха вызывается тремя основными причинами: трением воздуха, образованием разряженного пространства и завихрений и уплотнением воздуха. Частицы воздуха, соприкасающиеся с движущейся пулей, вследствие внутреннего сцепления с ее поверхностью, создают трение и уменьшают скорость полета пули. Примыкающий к поверхности пули слой воздуха, в котором движение частиц изменяется от скорости пули до нуля, называется пограничным слоем. Этот слой воздуха, обтекая пулю, отрывается от ее поверхности и не успевает сразу же сомкнуться за донной частью. За донной частью пули образуется разряженное пространство, в результате появляется разность давлений на головную и донную часть. Эта разность создает силу, направленную в сторону, обратную движению пули и уменьшающую скорость ее полета. Частицы воздуха, стремясь заполнить разряжение, образовавшееся за пулей, создают завихрение. Частицы воздуха не успевают раздаться перед летящей пулей, вследствие чего перед ее головной частью образуется уплотнение воздуха. Преодолевая уплотнение воздуха, пуля теряет скорость а ее полет сопровождается характерным звуком. Действие силы сопротивления воздуха на полет пули вызывает уменьшение скорости и дальности полета пули. Например, пуля образца 1930 года при угле бросания 150 и максимальной скорости 800 м/с в безвоздушном пространстве пролетела бы на дальность 32620 м; дальность полета этой же пули при тех же условиях, но при наличии сопротивления воздуха равна лишь 3900 м. Величина силы сопротивления воздуха зависит от скорости полета, формы и калибра пули, а также от ее поверхности и плотности воздуха. Чем глаже поверхность пули, тем меньше сила трения и сила сопротивления воздуха. Известно, что тело приобретает значительную устойчивость, если ему придать быстрое вращательное движение вокруг собственной оси. Примером устойчивости вращающегося тела может служить игрушка “волчок”. Если придать ему быстрое вращательное движение вокруг своей оси, он будет устойчиво стоять на заостренном конце. Чтобы пуля приобрела способность бороться с опрокидывающим действием силы сопротивления воздуха и сохранила устойчивость в полете, ей также необходимо придать быстрое вращательное движение вокруг продольной оси. Пуля приобретает его благодаря винтообразным нарезам в канале ствола оружия. Под действием давления пороховых газов пуля продвигается по каналу вперед, одновременно вращаясь вокруг своей продольной оси. При вылете из ствола пуля по инерции сохраняет полученное движение - поступательное и вращательное. Например, при выстреле из автомата Калашникова скорость вращения пули в момент вылета из канала ствола равна около 3000 оборотов в секунду. Однако вращательное движение пули, столь необходимое для придания ей устойчивости во время полета, имеет и свои отрицательные стороны. На быстро вращающуюся пулю непрерывно оказывает опрокидывающее действие сила сопротивления воздуха, в связи с чем головная часть пули описывает вокруг траектории окружность. В результате сложения этих двух вращательных движений возникает новое движение, отклоняющее ее головную часть в сторону от плоскости стрельбы. При этом одна боковая поверхность пули подвергается давлению частиц воздуха больше, другая меньше, что отклоняет пулю в сторону. Отклонение пули от плоскости стрельбы в сторону ее вращения называется деривацией. Для изучения траектории пули приняты следующие определения: 1. Точка вылета – центр дульного среза ствола. Начало траектории. 2. Горизонт оружия – горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета (сбоку имеет вид горизонтальной линии). 3. Линия возвышения – продолжение оси канала ствола наведенного в цель оружия. 4. Плоскость стрельбы – вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения. 5. Угол возвышения – угол между линией возвышения и горизонтом оружия. 6. Линия бросания – продолжение оси канала ствола в момент вылета пули. 7. Угол бросания – угол между линией бросания и горизонтом оружия. 8. Угол вылета – угол между линией возвышения и линией бросания. 9. Точка падения – пересечение траектории с горизонтом оружия. 10. Угол падения – угол между касательной к траектории в точке падения и горизонтом оружия. 11. Полная горизонтальная дальность – расстояние от точки вылета до точки падения. 12. Вершина траектории – наивысшая точка траектории. 13. Высота траектории - кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта оружия. 14. Восходящая высота траектории - часть траектории от точки вылета до вершины траектории. 15. Нисходящая ветвь траектории - часть траектории от вершины траектории до точки падения. 16. Точка встречи - пересечение траектории с поверхностью цели (земли, преграды). 17. Угол встречи – угол между касательной к траектории и касательной к поверхности цели (земли, преграды) в точке встречи. 18. Точка прицеливания (наводка) - точка на цели или вне ее, в которую наводится оружие. 19. Линия прицеливания - прямая линия, проходящая от глаза стрелки через середину прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания. 20. Угол прицеливания – угол между линией прицеливания и линией возвышения. 21. Угол места цели - угол между линией прицеливания и горизонтом оружия. 22. Прицельная дальность - расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией прицеливания. 23. Превышение траектории над линией прицеливания - кратчайшее расстояние от любой точки траектории до линии прицеливания. 3. Форма траектории зависит от величины угла возвышения. С его увеличением высота траектории и полная горизонтальная дальность полета пули увеличиваются, но это происходит до известного предела. За таким пределом высота траектории продолжает увеличиваться, а полная горизонтальная дальность начинает уменьшаться. Углом наибольшей дальности называется угол возвышения, при котором полная горизонтальная дальность полета пули становится наибольшей. Величина угла наибольшей дальности для пуль различных видов оружия составляет около 35˚. Настильными называются траектории, получаемые при углах возвышения меньших угла наибольшей дальности. Навесными называются траектории, получаемые при углах возвышения больших угла наибольшей дальности. При стрельбе из одного и того же оружия (при одинаковых начальных скоростях) можно получить две траектории с одинаковой горизонтальной дальностью: настильную и навесную. Сопряженными называются траектории, имеющие одинаковую горизонтальную дальность при разных углах возвышения. При стрельбе из стрелкового оружия используются только настильные траектории. Прямой выстрел - выстрел, при котором траектория пули не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении. В пределах дальности прямого выстрела в напряженные моменты боя стрельба может вестись без перестановки прицела, при этом точка прицеливания по высоте, как правила, выбирается на нижнем краю цели. Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и настильности траектории. Чем выше цель и настильнее траектория, тем больше дальность прямого выстрела и тем больше на протяжении местности цель может быть поражена с одной установкой прицела. Поражаемое пространство (глубина поражаемого пространства) – расстояние на местности, на протяжении которого нисходящая ветвь траектории не превышает высоты цели. Глубина поражаемого пространства зависит от высоты цели (она будет тем больше, чем выше цель), от настильности траектории (она будет тем больше, чем настильнее траектория), и от угла наклона местности (на переднем скате она уменьшается, а на обратном скате увеличивается). Прикрытое пространство - пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от его гребня до точки встречи. Оно будет тем больше, чем больше высота укрытия и чем настильнее траектория. Мертвое пространство - часть прикрытого пространства, на котором цель не может быть поражена при данной траектории. Оно станет тем больше, чем больше высота укрытия, меньше высота цели и настильнее траектория. 4. Табличные данные траектории соответствуют нормальным условиям стрельбы. За нормальные (табличные) условия приняты следующие. а) Метеорологические условия: - атмосферное (барометрическое) давление на горизонте оружия 750 мм рт.ст.; - температура воздуха на горизонте оружия + 15˚С; - относительная влажность воздуха 50 % (относительной влажностью называется отношение количества водяных паров, содержащихся в воздухе, к наибольшему количеству водяных паров, которое может содержаться в воздухе при данной температуре); - ветер отсутствует (атмосфера неподвижна). б) Баллистические условия: - вес пули, начальная скорость и угол вылета равны значениям, указанным в таблицах стрельбы; - температура заряда + 15˚С; - форма пули соответствует установленному чертежу; - высота мушки установлена по данным приведения оружия к нормальному бою; высоты (деления) прицела соответствуют табличным углам прицеливания. в) Топографические условия: - цель находится на горизонте оружия; - боковой наклон оружия отсутствует. При отклонении условий стрельбы от нормальных может возникнуть необходимость определения и учета поправок дальности и направления стрельбы. С увеличением атмосферного давления плотность воздуха увеличивается, а вследствие этого увеличивается сила сопротивления воздуха и уменьшается дальность полета пули. Наоборот, с уменьшением атмосферного давления воздуха плотность и сила сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность полета пули увеличивается. При повышении местности на каждые 100 метров атмосферное давление понижается в среднем на 9 мм. При стрельбе из стрелкового оружия на равнинной местности поправка дальности на изменение атмосферного давления незначительная и не учитывается. Чем ниже температура воздуха, тем больше его плотность. Пуля, летящая в более плотном воздухе, на своем пути встречает большее количество его частиц, поэтому быстрее теряет начальную скорость. Следовательно, в холодную погоду при низкой температуре дальность стрельбы уменьшается и средняя точка попадания понижается. Температура влияет и на процесс горения порохового заряда в стволе оружия. Как известно, с повышением температуры скорость горения порохового заряда увеличивается, т.к. уменьшается расход тепла, необходимого для нагревания и воспламенения пороховых зерен. Таким образом, чем ниже температура воздуха, тем медленнее идет процесс нарастания давления газов. В результате уменьшается и начальная скорость пули. Установлено, что изменение температуры воздуха на 10, изменяет начальную скорость на 1м/с. Значительные температурные колебания между летом и зимой приводят к изменениям начальной скорости в пределах 50-60 м/с. При попутном ветре уменьшается скорость полета пули относительно воздуха. С уменьшением скорости полета пули относительно воздуха сила сопротивления воздуха уменьшается. Поэтому при попутном ветре пуля полетит дальше, чем при безветрии. При встречном ветре скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, следовательно, если сопротивление воздуха увеличится, дальность полета пули уменьшится. Попутный и встречный ветры оказывают незначительное влияние на полет пули, и в практике стрельбы из стрелкового оружия поправки на такой ветер не вводятся. Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность пули и отклоняет ее в сторону от плоскости стрельбы в зависимости от его направления: ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева - в правую сторону. Ветер, дующий под острым углом к плоскости стрельбы, оказывает одновременно влияние и на изменение дальности полета пули и на боковое ее отклонение. Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и, следователь на дальность полета пули, поэтому оно не учитывается при стрельбе. 5. При стрельбе из одного и того же оружия при самом тщательном соблюдении точности и однообразия производства выстрела каждая пуля вследствие ряда случайных факторов описывает свою траекторию и имеет свою точку попадания (точку встречи), не совпадающую с другими, в результате чего происходит разбрасывание пуль. Явление разбрасывания пуль при стрельбе из одного и того же оружия в практически одинаковых условиях называется естественным рассеиванием пуль. Основные факторы, влияющие на рассеивание пуль, могут быть сведены в три группы: - факторы, вызывающие разнообразие начальных скоростей; - факторы, вызывающие разнообразие углов бросания и направления стрельбы; - факторы, вызывающие разнообразие условий полета пули. 1. Факторами, вызывающими разнообразие начальных скоростей, являются: - разнообразие в весе пороховых зарядов и пуль, в форме и размерах пуль и гильз, в качестве пороха, в плотности заряжания и т.д. как результат неточностей (допусков) при их изготовлении; - разнообразие температур зарядов, которые зависят от температуры воздуха и неодинакового времени нахождения патрона в нагретом при стрельбе стволе; - разнообразие в степени нагрева и качественном состоянии ствола. Эти факторы ведут к колебанию в начальных скоростях, а следовательно, и в дальностях полета пуль, то есть приводят к рассеиванию пуль по дальности (высоте) и зависят в основном от боеприпасов и оружия. 2. Факторами, вызывающими разнообразие углов бросания и направления стрельбы, являются: - разнообразие в горизонтальной и вертикальной наводке оружия (ошибки прицеливания); - разнообразие углов вылета и боковых смещений оружия, получаемое в результате неодинаковой изготовки к стрельбе, неустойчивого и неодинакового удержания автоматического оружия, неправильного использования упоров и неправильного спуска курка; - угловые колебания ствола при автоматической стрельбе, возникающие вследствие движения и ударов подвижных частей и отдачи оружия. Эти причины приводят к рассеиванию пуль по боковому направлению и дальности (высоте), оказывают наибольшее влияние на величину площади рассеивания и, в основном, зависят от выучки стреляющего. 3. Факторами, вызывающими разнообразие условий полета пули, являются: - разнообразие в атмосферных условиях, особенно в направлении и скорости ветра между выстрелами (очередями); - разнообразие в весе, форме и размерах пуль, приводящее к изменению величины силы сопротивления воздуха. Эти причины приводят к увеличению рассеивания по боковому направлению и по дальности (высоте) и, в основном, зависят от внешних условий стрельбы и от боеприпасов. При каждом выстреле в разном сочетании действуют все три группы факторов. Это приводит к тому, что полет каждой пули происходит по траектории, отличной от траектории других пуль. Устранить полностью причины, вызывающие рассеивание, а следовательно, устранить и само рассеивание невозможно. Однако, зная факторы, от которых зависит рассеивание, можно уменьшить влияние каждого из них и тем самым уменьшить рассеивание или, как принято говорить, повысить кучность стрельбы. Уменьшение рассеивания пуль достигается отличной выучкой стреляющего, тщательной подготовкой оружия и боеприпасов к стрельбе, умелым применением правил стрельбы, правильной изготовкой к стрельбе, однообразной прикладкой, точной наводкой (прицеливанием), плавным спуском курка, устойчивым и однообразным удержанием оружия при стрельбе, а также надлежащим уходом за оружием и боеприпасами. |