Вопросы к дифференцированному зачету по географии. Вопросы к дифференцированному зачету по географии

Скачать 312.79 Kb. Скачать 312.79 Kb.

|

|

Вопросы к дифференцированному зачету по географии 1. Какова история формирования и развития современной политической карты мира? Причины сдвигов на политической карте мира? Ответ: Размеры и состав территории государств меняются во времени в результате исторических событий, взаимоотношений государств (переговорных процессов, военных столкновений), решений международных организаций. Политической карте мира свойственна высокая динамичность. Она отражает главные политико-географические изменения: слияние и разделение, образование новых государств, изменение территории, границ, столиц, названий. Процесс формирования политической карты мира насчитывает несколько тысячелетий. Образовывались, переживали расцвет и упадок государства, возникали и исчезали навсегда империи, занимавшие огромные территории и державшие в повиновении многочисленные народы. Чтобы ориентироваться в событиях, отраженных на политической карте, различают несколько этапов ее формирования: древний, средневековый, новый и новейший (табл. 1). Таблица 1 - Этапы формирования политической карты мира

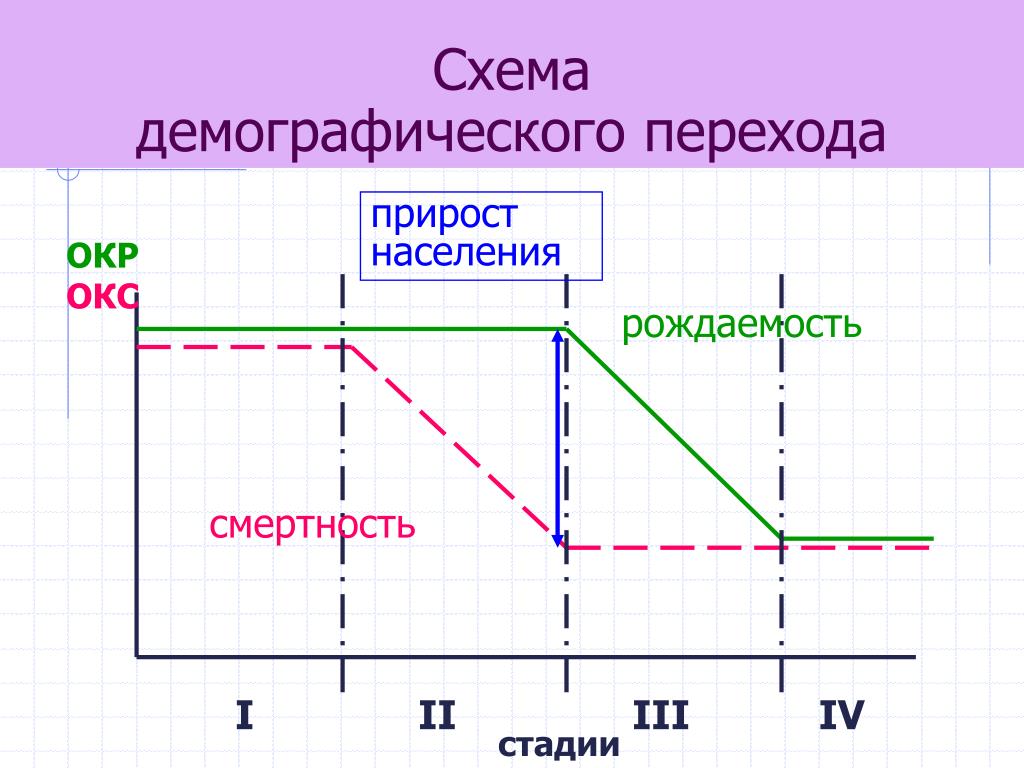

Первый период — время между двумя мировыми войнами (1914— 1945). Важнейшие события: распад четырех империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской и Турецкой. Появление на карте мира первого социалистического государства (СССР). Образование новых государств на месте Австро-Венгрии: Австрии, Венгрии, Чехословакии, Королевства сербов, хорватов и словенцев (переименованного в 1929 г. в Югославию). Выделение из состава Российской империи Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Изменение границ Германии, Турции, Румынии, Италии. Потеря Германией всех ее владений. Расширение колониальных владений Великобритании, Франции, Бельгии, Японии. Второй период (с окончания Второй мировой войны до 90-х гг. XX в.). В послевоенное время (1946-1989) на политической карте мира произошли существенные изменения. С итогами Второй мировой войны связаны важнейшие территориальные изменения в Европе: значительное сокращение территории Германии (на !4 по сравнению с 1938 г.) за счет передачи Польше Поморья, Познани Силезии; Советскому Союзу — Калининградской области. СССР передал небольшие территории Польше, увеличив свою территорию за счет присоединения Закарпатской Украины (по договору с Чехословакией) и района Печенги на северо-западе (по договору с Финляндией). На востоке в состав СССР вошла Тувинская Республика (на правах автономии), а после капитуляции Японии — Южный Сахалин и Курильские острова. На территории Германии было образовано два государства: в границах оккупационных зон западных держав — Федеративная Республика Германия, а в границах советской зоны оккупации — Германская Демократическая Республика. Некоторые территории Италии отошли к Югославии и Греции. В 1948 году согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН образовалось государство Израиль. Противостояние между капиталистической и социалистической системами, между США и СССР в этот период получило название «холодная война». Другим важнейшим явлением был распад колониальной системы с образованием большого числа независимых государств в Азии, Африке, Латинской, Америке, Океании. Колониальное прошлое оказало большое влияние на многие черты современного состояния стран — бывших колоний: язык, религию, миграции населения, направления внешних экономических и политических связей и другие аспекты жизни. Начало третьего современного периода (с 1990 г.) формирования политической карты мира положили два события, которые коренным образом изменили мир: объединение Германии в 1990 г. и распад Советского Союза в 1991 г.. Эти события спровоцировали цепную реакцию на политической карте мира: распалась социалистическая система. В 1993 году Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию; Союзная Федеративная Республика Югославия — на Сербию, Черногорию, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Македонию. Не менее значимые события произошли и в других регионах: в Азии в 1990 г. в единую Йеменскую Республику объединились Северный и Южный Йемен. Тогда же на политической карте Африки появилось новое суверенное государство — Намибия, а в 1993 г. — Эритрея. В 1997 г. британская колония Гонконг (Сянган), а в 1999 г. португальская Макао (Аомынь) стали особыми административными районами Китая. ПРОЦЕСС формирования политической карты мира насчитывает несколько тысячилетий . прошло немало исторических эпох поэтому можно говорить о существаовании периодов в формировании политической карты мира. Можно выделить : древний, средневековый, новый и нлвейший периоды. Причины: качественные(появление и исчезнование горячих точек на планете, образование межгос и полит.союзов).Количественные(присоединение внов открытых земель, отвоевание суши у моря и тд) 2. Классификация стран по площади, численности населения и географическому положению  3. Основные формы государственного правления и государственно-территориального устройства стран? Ответ: Существуют две основные формы правления: республика и монархия. Республиканская форма правления более распространена в мире: 4/5 всех независимых государств мира - республики. Основными формами государственно-территориального устройства являются унитарная форма и федеративная. Монархия (от греч. monarhiu – единовластие, единодержавие) – это форма правления, при которой верховная власть в государстве формально (полностью или частично) сосредоточена в руках единоличного главы государства – монарха и, как правило, передается по наследству. В настоящее время насчитывается 30 монархий. Монархии могут быть: конституционными, абсолютными, теократическими. При конституционной монархии власть монарха (короля, князя, эмира, султана) ограничена на основании основного закона данной стране – конституции (законодательные функции переданы парламенту, исполнительные – правительству). При абсолютной монархии власть монарха почти не ограничена. Абсолютных монархий на современной политической карте сравнительно немного, большинство из них сосредоточено в зоне Персидского залива (Саудовская Аравия, Бруней, Бахрейн, Катан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман). РЕКЛАМА При теократической монархии (от греч. theos – бог) монарх, являясь и абсолютным светским государем, и главой церкви страны, сосредоточивает в своих руках и государственную, и духовную власть. Республиканская форма правления наиболее широко распространена в современном мире, подавляющее большинство государств имеют именно эту форму правления. Республика (от лат. respublicu, от res – дело и publicus – общественный, всенародный) – форма правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентами). Различают два основных типа республик: президентские и парламентские. В президентских республиках избранный президент является главой государства и главой правительства, наделен широкими полномочиями (США, Аргентина, Бразилия). В парламентских республиках основным является принцип верховенства парламента, перед которым правительство несет коллективную ответственность. Таким образом, главой государства считается не президент (хотя часто такая должность существует и в парламентских республиках), а премьер-министр правительства, как правило, являющийся лидером правящей партии (имеющей численное большинство в парламенте страны) (Италия, ФРГ, Израиль, Индия). Основными формами административно-территориального устройства являются: унитарная и федеративная. Унитарное государство (от лат. unitas – единство) имеет такую форму административно-территориального устройства, при которой в стране существует единая законодательная и исполнительная власть, а ее территория не имеет в своем составе самоуправляющихся образований (административные единицы имеют лишь исполнительную, но не законодательную власть). Федеративное государство (от лат. оcderatio – союз, объединение) имеет такую форму административно-территориального устройства, при которой наряду с единым для всего государства федеральным законом и органами власти действуют отдельные самоуправляющиеся территориальные единицы (провинции, губернии, земли, штаты, республики), имеющие собственные законы, а также органы всех ветвей власти. 4. Какие типологические черты стран могут быть использованы при их классификации по уровню социально-экономического развития? Ответ: В отличие от классификации (группировки) стран, основанной преимущественно на количественных показателях, в основу типологии обычно берутся также и более важные качественные признаки той или иной страны на политической и экономической карте мира. В свою очередь, они также могут быть различными и учитывать уровень социально-экономического развития стран, их политическую ориентацию, степень демократизации власти, включенности в мировую экономику и др. До начала 90-х гг. все страны мира было принято подразделять на три типа: - социалистические; - развитые капиталистические; - развивающиеся. После фактического распада мировой социалистической системы на смену этой типологии пришли другие. Одна из них, также трехчленная, подразделяет все страны мира на экономически развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой, т. е. осуществляющие переход от планово-централизованной к рыночной экономике (это, прежде всего, так называемые постсоциалистические страны Восточной Европы и СНГ, а также Китай). Основным критерием при такой типологии служит уровень социально-экономического развития того или иного государства, выраженный, прежде всего, через показатель валового внутреннего продукта из расчета на душу населения. Учитываются при этом и другие показатели. 5. Что такое природопользование? Виды природопользования и примеры? Ответ: Природопользование – это деятельность, осуществляемая обществом людей, которая направлена на удовлетворение потребностей через использование ресурсов природы. В действиях важно опираться на обоснованную учеными оценку возможностей окружающей среды. Она составляется исходя из данных, полученных в результате разведки, выявления, учета количественного и качественного состава. Виды природопользования. Рациональное природопользование – деятельность общества, направленная на более полное использование добытых ресурсов. Обеспечение этого условия осуществляется там, где это возможно. Проводятся работы по минимизации негативных последствий для окружающей среды. Примеры этих действий: - Образование культурных ландшафтов. - Использование технологий, которые позволяют выполнять глубокую переработку сырья. - Повторное применение отходов. - Обеспечение охраны флоры и фауны. - Создание заповедных территорий. Различают 3 вида природопользования: отраслевое, ресурсное и территориальное. Отраслевое природопользование — использование природных ресурсов в пределах отдельной отрасли хозяйства Ресурсное природопользование — использование какого-либо отдельно взятого ресурса Территориальное природопользование — использование природных ресурсов в пределах какой-либо территории Примеров такого природопользования немало, среди них можно выделить следующие: вырубка лесов сброс отходов и сточных вод в реки и моря загрязнение атмосферы токсичными выбросами 6. Виды природных ресурсов: классификация и характеристика? Что такое ресурсообеспеченность и в чем она выражается? Ответ: Природные ресурсы — это природные богатства, которые используются для развития экономической деятельности; например: леса, почва / полезные ископаемые, вода / энергия приливов и отливов, воздух / сила ветров, солнечный свет и др. Основные виды природных ресурсов  Природные ресурсы делятся на два вида: неисчерпаемые (если ресурс невозможно полностью исчерпать); исчерпаемые (если ресурс можно полностью исчерпать). Исчерпаемые делятся ещё и на: возобновляемые (быстро восстанавливаются: биологические, земельные, водные); невозобновляемые (восстанавливаются очень медленно или не восстанавливаются вовсе: минеральные). К неисчерпаемым природным ресурсам относятся: энергия тепла Земли (геотермальная энергия); энергия тепла и света Солнца; энергия движения ветра; энергия движения воды. Природные ресурсы бывают: биологические: растения, животные, леса; земельные: леса, луга, пастбища, пашня; водные: реки, озёра, моря, океаны. минеральные: руды, камни, песок, глина, уголь. Характеристика природных ресурсов Природные ресурсы включают: климатические ресурсы — неисчерпаемые ресурсы, получаемые при использовании климата (влага, энергия Солнца и ветра); земельные — участок земли, который может быть использован в деятельности человека (строительство, проживание, хозяйственная деятельность); минеральные — запасы полезных ископаемых (топливные, рудные, нерудные); водные — вся гидросфера, т. е. все поверхностные и подземные воды, используемые в деятельности человека; биологические — растительные и животные организмы, которые используются человеком; рекреационные — совокупность природных объектов и исторических достопримечательностей, которые используются человеком для лечения, отдыха, туризма. Классификация природных ресурсов Все природные ресурсы можно поделить на три группы (классифицировать по трём признакам): классификация по происхождению (природная или генетическая) — делятся на: минеральные, климатические, водные, биологические, земельные, почвенные, космические и др.; классификация по исчерпаемости — делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые, воспроизводимые и невоспроизводимые; экономическая классификация (по применению) — делятся на: минеральные, водные, морские, биологические, климатические и др. Разница между земельными и почвенными ресурсами Земельные ресурсы — это участок земли, который человек может использовать для любой своей деятельности. Почвенные ресурсы — это участок земли, который используется лишь в сельском и лесном хозяйстве. Ресурсообеспеченность — это соотношение между величиной (разведанных) природных ресурсов и размерами их использования. Она выражается либо количеством лет, на которые должно хватить того или иного ресурса при данном уровне потребления, либо его запасами из расчета на душу населения при современных темпах добычи или использования. 7. Воспроизводство населения: понятие и два типа? Социально-экономические причины, вызывающие низкие/высокие показатели рождаемости? Ответ: Воспроизводство населения — постоянное возобновление численности и структуры населения в ходе смены поколений людей на основе рождаемости и смертности, а также миграции. Совокупность параметров, определяющих этот процесс, называется режимом воспроизводства населения. Брутто-коэффициент воспроизводства населения. В мире существует два типа воспроизводства. Первый тип характеризуется низкими показателями смертности, рождаемости и естественного прироста. Он наблюдается в большинстве экономически развитых стран мира (депопуляция населения). Второй тип воспроизводства характеризуется высоким уровнем рождаемости, низким уровнем смертности и высоким уровнем естественного прироста. Такой тип характерен для развивающихся стран мира (демографический взрыв). 8. Демографическая политика и ее особенности в разных странах? Приведите примеры. Ответ: Демографическая политика - это система мер, осуществляемых государством в отношении населения страны и направленных на регулирование естественного движения, прежде рождаемости. Принятые меры могут быть прямыми (ограничение или стимулирование законодательным путем деторождения, вступления в брак) и косвенным (повышение уровня жизни, создание системы материальной помощи и льгот для многодетных или малодетных семей, формирование общественного мнения). В последнее время все большее количество государств употребляют более комплексных мер демографической политики и пытаются одновременно с повышением уровня рождаемости снизить уровень смертности. Большинство стран первого типа воспроизводства обеспокоены падением рождаемости, ведь этот процесс приводит к уменьшению доли трудоспособного населения, старение населения. Поэтому развитые страны проводят демографическую политику, стимулирующую повышение рождаемости и называется прони-талистичною. Известно, что европейские страны (кроме Турции) считают темпы прироста своего населения не очень высокими. В их демографической политике преобладают несколько направлений. Особенно выделяются мероприятия, предназначенные для воздействия на семью и уже через нее - на рождаемость. Употребляя их, одни правительства ставят целью укрепить семью, другие - усилить социальное развитие, третьи - улучшить демографическую ситуацию. Для этого применяются следующие группы мер: выплаты материальной помощи матерям (однократно после родов) отпуск после родов, что предоставляется матери; отпуск по уходу за ребенком; семейные материальные помощи (начисления к заработной плате) скидки в налогообложении, сокращение рабочего дня для матерей , которые работают формирование сети детских учреждений и предоставления в них мест для всех желающих, бесплатное или со скидкой дошкольное воспитание; жилищные льготы; социальное обслуживание; ежемесячные выплаты до достижения ребенком определенного возраста. В странах, проводящих пронаталистичну политику, существуют и жилищные льготы, которые помогают молодым семьям в решении жилищной проблемы. Так, можно получить жилье с уменьшенной квартирной платой, имеется доступ к кредиту с низким процентом на покупку жилья или строительство своего дома. В некоторых странах предоставляются жилищные денежные пособия, позволяющие выплатить заем, поскольку в Европе квартира, как правило, приобретается в кредит. Молодым парам могут выдаваться долгосрочные займы, которые часто бывают беспроцентными. После рождения ребенка долги по займам могут списываться. В Исландии при заключении брака молодоженам выдаются ключи от квартиры. Во многом благодаря пронаталистичний политике Франции, которая первой столкнулась с демографическим кризисом, удалось преодолеть ее. Как уже говорилось, в ближайшие десятилетия основной прирост населения в мире ожидается в развивающихся странах. Это увеличивает и без того сложную проблему ликвидации экономической отсталости этих стран, поэтому для большинства из них характерно желание ограничить быстрый прирост населения. Такое демографическую политику проводят примерно 80 государств. Во многих из них это рассматривается как один из путей решения проблем голода и нищеты. Некоторые государства существенно не вмешиваются в процесс естественного движения населения, среди таких широко представлены мусульманские страны. Политика ограничения рождений наиболее ярко выразилась в Китае. Начиная с конца 70-х годов прошлого века правительство этой страны проводит политику контроля над ростом населения и повышением его качественных характеристик. Государство поощряет поздние браки, призывает к рождению одного ребенка в семье (применяется принцип «одна семья - один ребенок»), хотя в соответствии с законодательными установок допускает рождение второго ребенка. В Китае семья с одним ребенком имеет право на первоочередное получение жилья, увеличение размеров приусадебного участка, бесплатное содержание ребенка в детском саду. Такие семьи имеют преимущества при приеме на работу и поступления детей в ВУЗы, они получают денежные пособия и субсидии. В случае рождения второго ребенка семья теряет льготы и платит налог на заработную плату. На разных этапах проведения демографическая политика также включала: штрафы за превышение количества детей, повышение возраста вступления в брак; запрет вступать в брак студентами; добрачное медицинское обследование, по результатам которого регистрация брака могла быть отложена. Однако демографическая политика не вызвала политических протестов. По мнению некоторых западных исследователей, это во многом связано с характером политического строя и тем, что вмешательство «сверху» в частную жизнь граждан заключается в традиционные рамки отношений между властью и населением. С 90-х годов прошлого века китайское правительство ежегодно обсуждал вопрос народонаселения и развития. Были приложены усилия для тесного согласования планового деторождения и развития экономики, ликвидации бедности, рационального использования ресурсов, популяризации культуры и знаний, развития здравоохранения, совершенствование системы социального обеспечения, повышения статуса женщин в обществе. В результате почти тридцатилетних усилий Китай успешно нашел свой путь комплексного решения демографической проблемы. Постепенно сформировалась система регулирования прироста населения и планового деторождения, отвечающие требованиям рынка. В результате коэффициент рождаемости и естественного прироста населения снизился с 33 и 25% в 1970 г. до соответственно 14 и 7% в 2008 г. По низкой смертности - 7% (в Китае относительно молодое население) и существенных успехов в здравоохранении природный прирост снижается. В очень короткий срок страна совершила переход от типа воспроизводства населения с высокой рождаемостью, низкой смертностью и высоким приростом к типу с низкой рождаемостью, низкой смертностью и низким приростом. К негативным последствиям демографической политики можно отнести усиление диспропорций в половом составе населения. Особенностью современного Китая более значительное по сравнению с се-редньосвитовимы показателям, превышение количества мужского населения в младшей возрастной группе. Ожидается, что в течение следующих десятилетий народонаселения Китая вступит в новый исторический период. При сохранении стабильного уровня низкой рождаемости страна постепенно перейдет от низкого естественного прироста до нулевого прироста населения. Предполагается, что к середине XXI века. население страны, достигнув пиковой оценки (около 1600 млн человек.), постепенно сокращаться. 9. Что изучает наука демография? Назовите стадии демографического перехода? Ответ: Слово «демография» переводится с греческого как описание народа. Термин «демография» появился в 1855 году в названии книги французского ученого Ашиля Гийяра (1799— 1876), «Элементы статистики человека, или Сравнительная демография». Именно его называют крестным отцом демографии. Первоначально «демография» употреблялась как синоним статистики населения, как вид практической деятельности по сбору данных, описанию и анализу изменений в численном составе и воспроизводстве населения. Как самостоятельная общественная наука демография: 1) изучает закономерности и социальную обусловленность рождаемости, смертности, брачности и прекращения брака, воспроизводство супружеских пар и семей. 2) воспроизводство населения в целом как единства этих процессов. 3) исследует изменения возрастно-половой, социальной структур населения, взаимосвязь демографических процессов и структур. 4) Демография разрабатывает методы описания, анализа и прогноза демографических процессов и структур.  10. Характеристика возрастного и полового состава населения мира? Его изменения и географические различия? Ответ: По возрасту население делится на три типа: - дети (0-14 лет); - население в трудоспособном возрасте (15-59 (64) лет); - пожилые (60(65) лет и старше). Возрастной состав населения в разных странах неодинаков. Это объясняется разными причинами, но главная — экономическая. Для большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки характерна высокая (порядка 33 %) доля детей в общей численности населения. Половой состав населения мира характеризуется преобладанием мужчин. Численность мужчин на 20-30 млн. превышает численность женщин. В среднем на 100 девочек рождается 104-107 мальчиков. Однако различия по странам мира достаточно существенны. Преобладание женщин имеет место примерно в половине всех стран мира. 11. Размещение населения по территории Земли? Факторы, влияющие на размещение населения. Наиболее густонаселенные районы мира? Ответ: География размещения населения. Население Земли размещено крайне неравномерно. Две трети населения живёт всего на 8% территории суши. В Восточном полушарии сосредоточено 85% всего населения, в Северном полушарии — 90%. При этом основная масса людей живёт в пределах умеренного, субтропического и субэкваториального климатических поясов. Население Земли размещено очень неравномерно: на 7% территории суши сосредоточено 70% населения. Плотность населения в этих районах составляет несколько сотен человек на 1 км2. В то же время на большей части обитаемой суши плотность населения не превышает 5 чел./км2, а 15% суши вообще не заселено. Такое неравномерное размещение населения вызвано рядом взаимосвязанных факторов: природными, историческими, демографическими и социально-экономическими. Люди еще в древности селились в районах с благоприятными условиями для жизни человека, однако по мере развития хозяйства его размещение стало оказывать решающее влияние на размещение населения. Люди селятся в районах с развитой промышленностью, сельским хозяйством, вдоль транспортных магистралей. Также высокий или низкий естественный прирост заметно влияет на плотность расселения людей. В настоящее время половина человечества проживает в 200-километровой приморской полосе. Наиболее крупными густонаселенными районами мира в настоящее время являются Южная и Юго-Восточная Азия, Европа и Северо-Восток США, а также Западноафриканский регион (Нигерия, Бенин, Гана). В то же время имеются огромные территории (в Северной Америке, на севере Азии, в Австралии, на севере Африки), где средняя плотность населения менее 10 чел./км2. 12. Этнический состав населения. На какие группы делятся все страны мира по особенностям своего национального состава? Ответ: Этнический состав населения — это результат длительного исторического процесса смешения и переселения представителей разных рас и этносов. Этнос (народ) — это сложившаяся устойчивая группа людей, характеризующаяся общностью языка, территории, особенностями быта, культуры и этническим самосознанием. Всего в мире насчитывается 3–4 тысячи этносов. Часть из них превратились в нации, другие представляют собой народности, племена. По особенностям национального состава все страны мира можно разделить: - однонациональные (больше всего их в Европе, в Латинской Америке, в Австралии и Океании, на Ближнем Востоке – Польша, Португалия, Венгрия, Саудовская Аравия) - двунациональные (Бельгия, Канада) многонациональные (Индонезия, Индия, Россия) Самый многонациональный район - Южная Азия, а самая многонациональная страна - Индия 13. Религиозный состав населения Земли? Ответ: Расселение населения – это процесс распределения населения по территории и формирование сети поселений. На его характер влияют четыре группы факторов: социально-экономические (общий уровень развития экономики, региональные различия в размещении отраслей хозяйства, доходах населения, объемах капиталовложений и т. д.); природные (климат, рельеф, почвы, наличие полезных ископаемых и пр.); демографические (интенсивность механического и естественного движения населения); исторический фактор (влияние на расселение исторических условий). Главные особенности размещения населения Размещение населения отражает результат процесса расселения населения на конкретный период времени. Расселены люди на планете крайне неравномерно. Более чем две трети человечества сконцентрировано примерно на 8 % площади суши, а около 10 % ее до сих пор необитаемы (Антарктида, почти вся Гренландия и т. д.). Другие особенности размещения населения на Земле таковы: 72 % населения проживает в Евразии – области происхождения и формирования человека, 60 % населения – в умеренном поясе Северного полушария; Больше половины людей сосредоточено на низменностях (до 200 м над уровнем моря), хотя последние составляют менее 30 % суши. Население как бы «сдвинуто» к морю – почти 1/3 людей проживает на расстоянии не более 50 км от моря (эта полоса занимает 12 % суши). Размещение населения по регионам мира неравномерно. 3/5 его приходится на долю Азии, 13,5 % – Африки, еще 12 % – на Европу, а на остальные регионы суммарно – менее 15 % . В течение последних десятилетий удельный вес Азии, Африки и Латинской Америки во всем населении мира постоянно увеличивался, Океании – был стабилен, а Европы и Северной Америки – неуклонно сокращался. Ныне только 1/5 населения земного шара проживает в экономически высокоразвитых государствах, в том числе 11,4% – в 7 ведущих (США, Японии, ФРГ, Франции, Великобритании, Италии и Канаде), а 4/5 – в развивающихся странах. 60% человечества сосредоточено в десяти крупнейших государствах с числом жителей более 100 млн. в каждом, а еще почти 15 % – в одиннадцати странах с населением от 50 до 100 млн. человек. Таким образом, налицо очень высокая территориальная концентрация населения. Вместе с тем в подавляющем большинстве стран насчитывается меньше 10 млн. жителей, а во многих – меньше 1 млн. Наиболее высока доля малолюдных стран в Африке, Океании и Центральной Америке. Примерами государств с очень небольшим населением могут служить Ватикан (1 тыс. жителей) и остров Питкерн (колония Великобритании в Полинезии), где население составляет менее 100 человек. Всего населения в мире - 7300 млн.чел. Христиан/33 %/2400 млн.чел. Из них: Католиков/Протестантов/Православных 17 %; 1200 млн.чел./11 %; 800 млн.чел./5 %; 400 млн.чел. Мусульман/22 %; 1600 млн.чел. Индуистов/13 %; 950 млн.чел. Буддистов/7 %; 500 млн.чел. Иудеев/0,2 %; 15 млн.чел. Атеистов/2 %; 130 млн.чел. 3. Разные религии в одной стране. США: Протестанты/Католики. Германия: Протестанты/Католики. Канада: Католики/Протестанты. 14. Миграция населения и их причины? Влияние миграций на изменение народонаселения, примеры внутренних и внешних миграций? Ответ: Миграция населения - переселение людей из одного места проживания в другое. Главная причина - экономическая, но также на переселение оказывают влияние и политические, национальные, экологические и другие причины. Миграции подразделяют на внутренние и внешние. Внешние миграции: а) эмиграция: выезд из одной страны на постоянное место жительства в другую; б) иммиграция: въезд в страну на постоянное жительство. Внешние миграции возникли в глубокой древности, имели продолжение в средние века - прежде всего в связи с географическими открытиями, но наибольшее развитие переселения получили в эпоху капитализма. Очагом массовой эмиграции стала Западная Европа, где шло разорение мелких производителей (крестьян, ремесленников), и росла безработица. За период 1815 - 1915 гг. из Европы в другие части света переселилось 35-40 млн. человек, главным образом в США и Канаду, и некоторая часть - в Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию, в отдельные страны Африки. После второй мировой войны и крушения колониальной системы география внешних миграций заметно изменилась. США продолжают оставаться важным центром иммиграции, куда привлекается рабочая сила в основном из Латинской Америки и из Азии. Западная Европа превратилась в главный район притяжения рабочей силы - как из стран Средиземноморья (Испании, Португалии, Италии, Югославии), так и из государств Азии (Турции, Индии, Пакистана). Таким образом, широкое распространение получила трудовая миграция. Новый крупный район трудовой миграции сложился в странах Ближнего Востока, где в качестве главного «миграционного насоса» выступают нефтедобывающие государства - Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Ливия; а поставщиками трудовых ресурсов являются как другие (отличные от выше перечисленных) арабские страны (Египет, Йемен и др.), так и многие неарабские государства Азии (Индия, Пакистан и др.). В связи с распадом СССР и образованием новых суверенных государств произошло увеличение миграций в Россию и за её пределы. Во второй половине XX века появилась новая форма внешних миграций, которая получила название «утечка мозгов», что представляет собой переманивание иностранных учёных, инженеров, врачей и других специалистов высокой квалификации из развитых и развивающихся стран Европы (в частности из России и государств СНГ) в США. Внутренние миграции (внутригосударственные), их виды: а) из села в город: развиты во всех странах планеты, но особый размах они приобрели в развивающемся мире. Потоки сельских жителей устремляются в города в поисках лучшей доли. Это ведёт к «взрывному» росту крупнейших городов. б) из города в село: преобладают в основном в развитых странах мира; из переполненных, задымлённых городов в пригороды, а частично и в сельскую местность. в) из одного района страны в другой район: этот вид миграций связан с освоением новых территорий (в США, Канаде, Австралии, России, Бразилии, Китае), с появлением районов межнациональных конфликтов, военных действий и т.п. г) кочевничество (в развивающихся странах Африки, Азии). д) «маятниковые миграции»: ежедневное передвижение людей из пригорода на работу в город и обратно. 15. Городское и сельское население мира. Урбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации. Проблемы и последствия урбанизации в современном мире? Ответ: Главной формой расселения людей в современном мире постепенно становятся города. К концу 90-х гг. в них жило уже чуть больше половины населения планеты, а число городов исчисляется десятками тысяч. Единого понятия «город» для всех стран не существует. Например, в Дании, Швеции, Финляндии к городам относятся поселения с числом жителей более 200 человек; в Канаде, Австралии - свыше 1 тысячи; в ФРГ, Франции - свыше 2 тысяч человек; в Австрии, Индии, Иране - более 5 тысяч; в Швейцарии, Малайзии - свыше 10 тысяч; в Южной Корее - свыше 40 тысяч человек. При этом учитывается не только численность населения, но и преобладающий род занятий (в промышленности, сфере обслуживания и т.д.). К числу важнейших социально-экономических процессов современности относится урбанизация. Урбанизацией (от латинского urbs - город) называется не просто рост городов и городского населения, но и усиление их роли, широкое распространение городского образа жизни. По уровню урбанизации выделяют государства: а) высокоурбанизированные (доля городского населения свыше 50 %) - США, Канада, Франция, Великобритания, Швеция, Австралия, Бразилия, Япония и др. б) среднеурбанизированные (доля городского населения от 20 до 50 %) - Китай, Индия, Заир, Индонезия и др. в) слабоурбанизированные (доля городского населения менее 20 %) - Эфиопия, Чад, Вьетнам, Афганистан, Мадагаскар и др. Современная урбанизация обладает общими чертами, характерными для большинства стран мира: 1) быстрые темпы роста городского населения, особенно в менее развитых странах. В 1900 году в городах жило около 14 % населения мира, в 1950 - 29 %, в 1990 году - 45 %, к 2000 году - более 50 %. В среднем городское население ежегодно увеличивается примерно на 50 миллионов человек. 2) концентрация населения и хозяйства в основном в больших городах. В начале XX века в мире насчитывалось 360 больших городов (с числом жителей свыше 100 тысяч человек), в которых проживало лишь 5 % всего населения. В конце 80-х гг. таких городов было уже 2.5 тысячи, а доля их в мировом населении превышала 1/3. К началу XXI века число больших городов вероятно достигнет 4-х тысяч. В 2000 году в мире, согласно демографическим прогнозам, будет 25 городов-гигантов с населением свыше 10 млн. человек: Мехико (31 млн. - самый крупный город мира), Сан-Паулу, Шанхай, Токио, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Бомбей, Калькутта, Джакарта и др. 3) расползание городов, расширение их территории, формирование агломераций и мегалополисов. Агломерация - скопление городов, когда близкорасположенные города сливаются, втягиваются в орбиту крупнейшего города - «ядра» (Московская - 12 млн. человек, Рурская (ФРГ) - 5 млн. человек). Мегалополис - гигантское скопление агломераций и городов, слившихся друг с другом. Босваш - между Бостоном и Вашингтоном - с населением около 40 млн. человек, протягивающийся вдоль Атлантического побережья США, включает в себя такие города: Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Бостон и др.. Японский мегалополис - вдоль Тихоокеанского побережья - 60 млн. человек. Общим для мирового процесса урбанизации является его «плохая управляемость», стихийное течение формирования. Однако, общие черты не исключают и различий в странах разного типа. В промышленно развитых странах доля городского населения достигает 75-80 %, здесь находятся крупнейшие мегалополисы и агломерации. Но в последнее время наблюдается снижение темпов роста городского населения, усиление субурбанизации (переезда части обеспеченного населения в пригороды). В развивающихся государствах наблюдается стремительный и неуправляемый рост городов. Выше всего доля в Латинской Америке - 2/3, в Африке - 30 %, в Азии - 27 %. Возникает трущобный тип урбанизации, когда рост городов идёт за счёт образования трущобных районов с антисанитарными условиями жизни. Сельское население: примерно 1/2 населения мира живёт в сельской местности. Общее число сельских населённых пунктов оценивается в 12-20 млн.. Существуют 2 главные формы сельского расселения: · групповая (деревни, посёлки): Россия, Европа, Китай, Япония; · рассеянная (фермы и др.): США, Канада, Австралия. Проблемы урбанизации: 1) урбанизация является одним из основных факторов изменения окружающей среды - 3/4 общего объёма загрязнения. По данным химических исследований, шлейф загрязняющего и теплового воздействия крупных городов прослеживается на расстоянии до 50 км, охватывая площадь в 800-1000 кв. км. При этом наиболее активное воздействие проявляется на площади, превышающей площадь самого города в 1.5 - 2 раза. 2) усиление социальных проблем (продовольственных, криминализации, распространения болезней и т.п.). 16. В чем сущность научно-технической революции? Какие характерные черты современной научно-технической революции вы можете выделить? Ответ: НТР — коренной качественный переворот в производительных силах человечества, основанный на превращении науки в непосредственную производительную силу общества, в ведущий фактор развития общественного производства. Характерные черты НТР: — универсальность, — чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований, — коренное изменение роли человека в процессе производства, — ориентация на использование научно-технических достижений в военных целях. Характерные черты НТР проявляются во всех ее составных частях: 1) В науке — превращение науки в непосредственную производительную силу, рост наукоемких производств. 2) В технике и технологии — преобладание революционного пути развития, «микроэлектронная революция». 3) В производстве — развитие по шести главным направлениям — электронизация, комплексная автоматизация, перестройка энергетического хозяйства, производство новых материалов, ускоренное развитие биотехнологии, изучение и использование космоса. 4) В управлении — появление кибернетики (науки об управлении и информации), «информационный взрыв», создание автоматизированных систем управления, вычислительных центров. 17. Составные части научно-технической революции? Ответ: НТР — это сложная система, состоящая из четырёх основных частей: науки, техники и технологий, производства и управления. Мировое хозяйство состоит из двух составляющих: сферы материального производства и нематериальной сферы. Для улучшения территориальной структуры хозяйства страны мира проводят региональную политику. Для эпохи НТР характерна ведущая роль непроизводственной сферы. «Авангардная тройка» — отрасли, которые определяют научно-технический прогресс: электроэнергетика, машиностроение и химическая промышленность. Черты НТР: 1. Универсальность, всеохватность: задействование всех отраслей и сфер человеческой деятельности 2. Чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований: сокращение времени между открытием и внедрением в производство, постоянное устаревание и обновление 3. Повышение требований к уровню квалификации трудовых ресурсов: рост наукоемкости производства 4 |