шпаргалка. ВОПРОСЫ к экзамену по физике пласта. Вопросы к экзамену по курсу физика пласта

Скачать 0.5 Mb. Скачать 0.5 Mb.

|

|

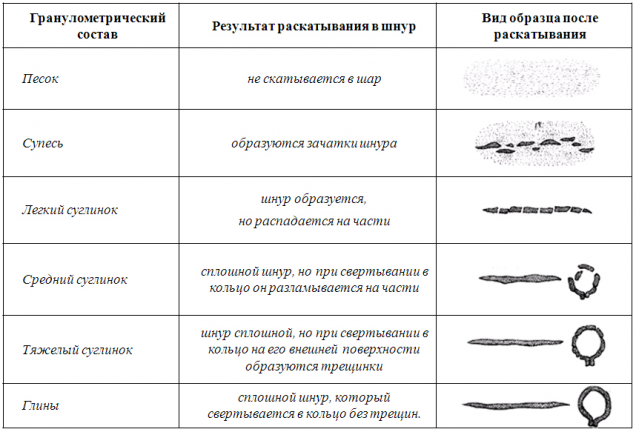

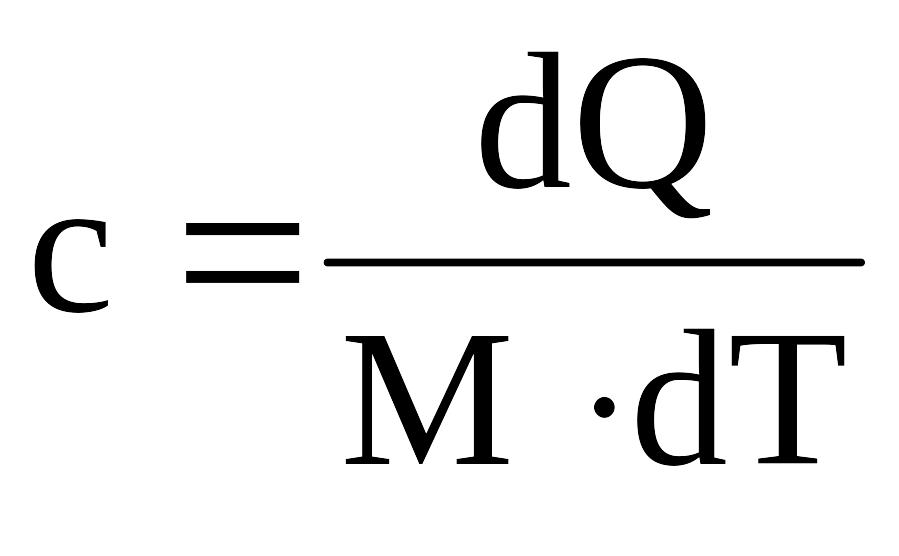

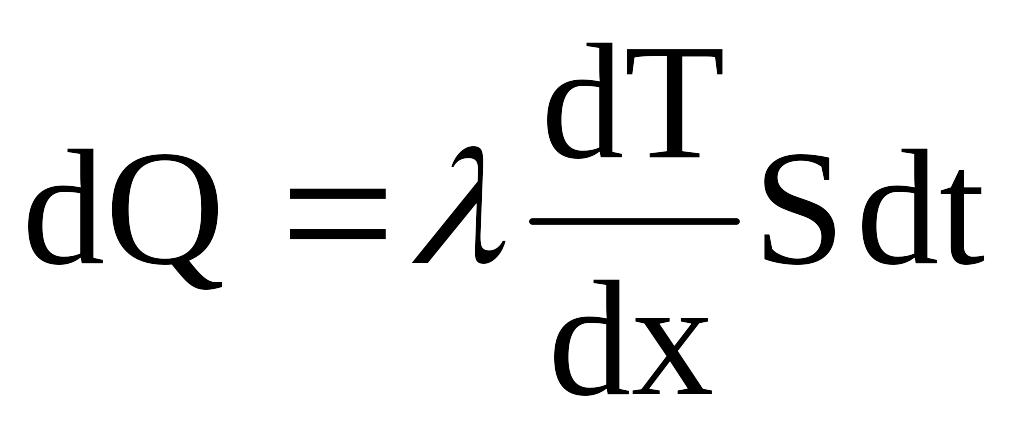

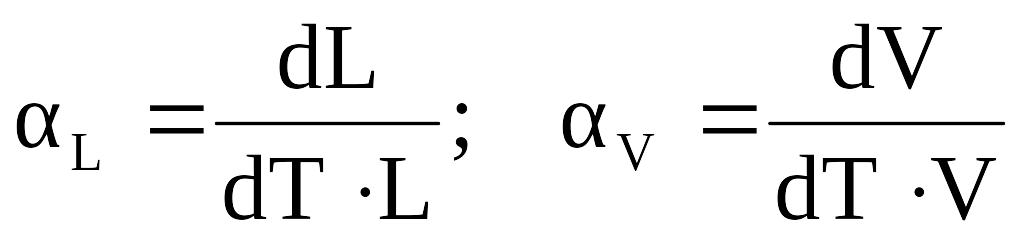

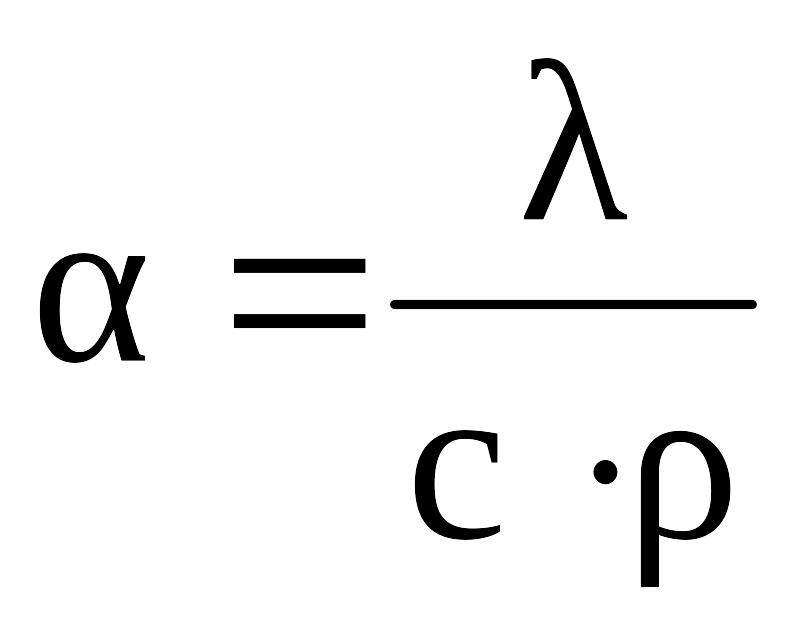

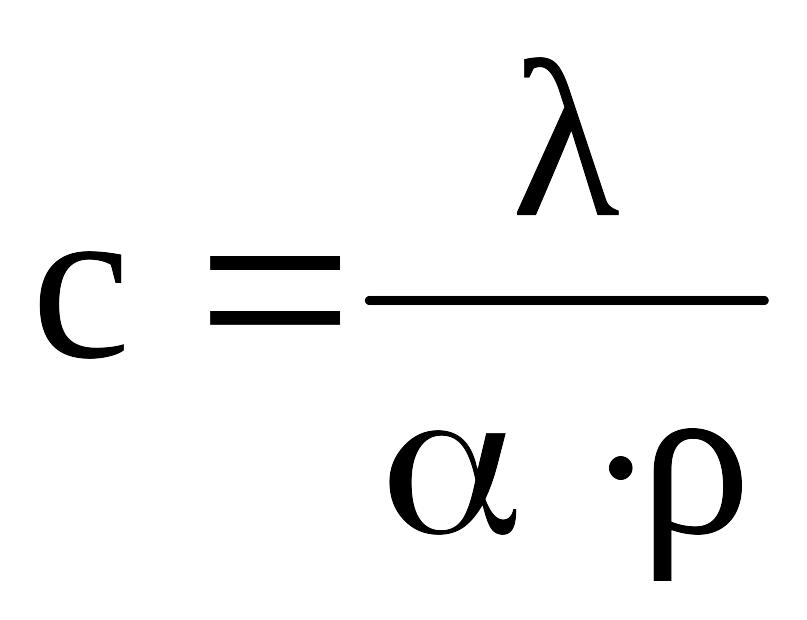

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ « ФИЗИКА ПЛАСТА» Понятия « залежь», «месторождение». Месторождение - это одна или несколько залежей, приуроченных к ограниченной площади, генетически связанных между собой и обязанных своим происхождением общим геологическим факторам. Если месторождение однозалежное, то понятия «залежь» и «месторождение» - синонимы. Ловушка – часть природного резервуара, в которой возникают условия, способствующие образованию и сохранению скоплений нефти и газа. Среди ловушек выделяются структурные (антиклинальные) и неструктурные (литологического, стратиграфического, рифогенного типов). В геологической среде широко развиты ловушки комбинированного типа. Залежь – естественное локальное скопление нефти или газа, занимающего часть природного резервуара (ловушку). Залежь нефти и газа образуется в той части природного резервуара, в которой устанавливается равновесие между силами, заставляющими нефть и газ перемещаться в природном резервуаре, и силами, которые препятствуют этому. Газ, нефть и вода располагаются в природном резервуаре в соответствии с их плотностью. Газ, как наиболее легкий, находится в кровельной части природного резервуара под покрышкой. Ниже поровое пространство заполняется нефтью, а затем водой. По фазовому состоянию залежи могут быть: однофазными – содержат один флюид (нефть или газ); смешанными – нефтяные с газовой шапкой, газовые с нефтяной оторочкой, газоконденсатные. Пласт – это первичная форма залегания горных пород. Типы пород-коллекторов. Порода-коллектор – это горная порода, способная вмещать в свои поры флюиды и способная отдавать эти флюиды в процессе разработки, т.е. порода должна обладать емкостными и фильтрационными свойствами, иначе это называются коллекторскими свойствами, и к ним относятся пористость и проницаемость. Все коллекторы по характеру пустот подразделяют на три типа: гранулярные или поровые (только обломочные горные породы), трещинные (любые горные породы) и каверновые (только карбонатные породы). В природе часто наблюдается сочетание различного типа коллекторов с преобладанием того или иного типа. В осадочных породах доминируют гранулярные, но в них чаще всего есть и трещинные, а также кавернозные коллекторы. По происхождению горные породы делят на три класса: · магматические (изверженные), образовавшиеся в рез-те застывания и кристаллизации магматической массы; · осадочные, являются продуктами разрушения литосферы и жизнедеятельности организмов; · метаморфические, которые образовались из осадочных и магматических в результате их физ. и хим. изменений под действием высоких температур и давлений. Фильтрационные и коллекторские свойства пород Важнейшим свойством пород-коллекторов является их способность к фильтрации, т.е. к движению в них жидкостей и газов при наличии перепада давления. Способность пород-коллекторов пропускать через себя жидкости и газы называется проницаемостью. Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку. К плохо проницаемым относятся: глины, с упорядоченной пакетной упаковкой, глинистые сланцы, мергели, песчаники, с обильной глинистой цементацией. В международной системе единиц (СИ) за единицу проницаемости принимается проницаемость такой породы, при фильтрации через образец которой площадью 1 м2, длиной 1 м и перепаде давления 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Па с составляет 1 м3/с. Размерность единиц – 1 м2. Физический смысл размерности kпр (площадь) заключается в том, что проницаемость характеризует площадь сечения каналов пустотного пространства, по которым происходит фильтрация. для характеристики проницаемости нефтесодержащих пород введены понятия абсолютной, эффективной (фазовой) и относительной проницаемости. Под абсолютной проницаемостью понимается проницаемость, определенная при условии, что порода насыщена однофазным флюидом, химически инертным по отношению к ней. Для ее оценки обычно используются воздух, газ или инертная жидкость, так как физико-химические свойства пластовых жидкостей оказывают влияние на проницаемость породы. Величина абсолютной проницаемости выражается коэффициентом проницаемости kпр. Значение коэффициента проницаемости в лабораторных условиях определяют по керну на основе линейного закона фильтрации Дарси: Согласно которому объемный расход жидкости, проходящий сквозь породу при ламинарном движении прямо пропорционально коэффициенту проницаемости, площади поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропорционально вязкости жидкости и длине пройденного пути.  Под абсолютной проницаемостью понимается проницаемость, определенная при условии, что порода насыщена однофазным флюидом, химически инертным по отношению к ней. Для ее оценки обычно используются воздух, газ или инертная жидкость, так как физико-химические свойства пластовых жидкостей оказывают влияние на проницаемость породы. Величина абсолютной проницаемости выражается коэффициентом проницаемости kПР и зависит только от физических свойств породы. Эффективной (фазовая) называется проницаемость пород для данных жидкости или газа при движении в пустотном пространстве многофазных систем. Значение ее зависит не только от физических свойств пород, но и от степени насыщенности пустотного пространства каждой из фаз, от их соотношения между собой и от их физико-химических свойств. Относительной проницаемостью называется отношение эффективной проницаемости к абсолютной проницаемости. Проницаемость горных пород зависит от следующих основных причин: от размера поперечного сечения пор; от формы пор; от характера сообщения между порами; от трещиноватости породы; от минералогического состава пород. Структура и текстура породы. Под структурой понимают особенности внутреннего строения и состава горной породы: степень ее кристалличности, форму, абсолютные и относительные размеры кристаллов или зерен. Текстурой называют совокупность признаков строения горных пород, обусловленных ориентировкой и относительным расположением и распределением составных частей породы. Гранулометрический состав пород. Гранулометрический состав — относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров (независимо от их химического или минералогического состава). Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие. Гранулометрический состав почвы оказывает большое влияние на почвообразование и агропроизводственные свойства почв. От него зависят: процессы перемещения, превращения и накопления веществ; физические, физико-механические и водные свойства почвы, такие как пористость, влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемность, структурность, воздушный и тепловой режим. Классификация по гранулометрическому составу производится по содержанию физического песка и физической глины  Пористость горных пород, виды, ед. изм. Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жидкости и газы. В зависимости от происхождения различают следующие виды пор: Поры между зёрнами обломочного материала (межкристаллические). Это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы. Поры растворения – образовались в результате циркуляции подземных вод. Пустоты и трещины, образованные за счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами и образование карста. Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, например, превращение известняка (СаСО3) в доломит (МgСО3) – при доломитизации идёт сокращение объёмов породы на 12%. Пустоты и трещины, образованные за счёт выветривания, эрозионных процессов, закарстовывания. Объём пор зависит от: формы зёрен; сортировки зёрен (чем лучше отсортирован материал, тем выше пористость); размера зёрен; укладки зёрен – при кубической укладке пористость составляет 47,6%, при ромбической укладке – 25,96% ; однородности и окатанности зёрен; Пористость горной породы характеризуется наличием в ней пустот (пор), являющихся вместилищем для жидкостей (воды, нефти) и газов, находящихся в недрах Земли. Общая (полная, абсолютная) пористость – суммарный объём всех пор (Vпор), открытых и закрытых. На практике для характеристики пористости используется коэффициент пористости (m), выраженный в долях или в процентах. Пористость пород продуктивных пластов определяют в лабораторных условиях по керновому материалу. Проницаемость горных пород, виды, ед. изм. Проницаемость – это фильтрующий параметр горной породы, характеризующий её способность пропускать через себя жидкости и газы при перепаде давления. Абсолютно непроницаемых тел в природе нет. При сверхвысоких давлениях все горные породы проницаемы. Однако при сравнительно небольших перепадах давления в нефтяных пластах многие породы в результате незначительных размеров пор оказываются практически непроницаемыми для жидкостей и газов (глины, сланцы и т.д.). Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку. Проницаемость горных пород - важнейший параметр, характеризующий проводимость коллектора, т.е. способность пород пласта пропускать сквозь себя жидкость и газы при наличии перепада давления. При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений в пористой среде движутся нефть, газ, вода или, скажем, их смеси. В зависимости от того, что движется в пористой среде и каков характер движения, пропорциональность одной и той же среды может быть различной. Поэтому для характеристики проницаемости нефтесодержащих пород введены понятия абсолютной, эффективной (или фазовой) и относительной проницаемости. Абсолютная проницаемость - проницаемость пористой среды при движении в ней лишь одной какой-либо фазы (газа или однородной жидкости). Фазовая (эффективная) проницаемость - проницаемость породы для одного газа или жидкости при содержании в породе многофазных систем. Относительная проницаемость - отношение фазовой проницаемости данной пористой среды к абсолютной ее проницаемости. За единицу проницаемости принимается - проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью в 1 м2 и длиной 1 м, при перепаде давления 1 Па расход жидкости вязкостью 1Па·с составляет 1м3 /с. В промысловых исследованиях для оценки проницаемости обычно пользуются практической единицей – мкм2·10-3 (микрометр квадратный). Проницаемость естественных нефтяных коллекторов изменяется в очень широком диапазоне значений даже в пределах одного и того же пласта. Приток нефти и газа к забою скважин наблюдается в пластах с высоким пластовым давлением даже при незначительной проницаемости пород (1020 мкм2·10-3 и менее). Проницаемость большинства нефтеносных и газоносных пластов составляет обычно несколько сот мкм2·10-3. Проницаемость породы определяется при фильтрации флюидов через керн. Для оценки пользуются линейным законом фильтрации Дарси, по которому скорость фильтрации флюида в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна вязкости: V = Q / F = K × ΔP /(μ) × L K = Q × μ × L / ΔP × F, где V - скорость линейной фильтрации (см/с), Q - объёмный расход флюида (см3/с), μ - вязкость флюида (сП), ΔP - перепад давления (атм), F - площадь фильтрации (см2), L - длина образца (см), K - коэффициент проницаемость (Д). Удельная поверхность горных пород Под удельной поверхностью (Sуд) горных пород понимают суммарную поверхность всех её зёрен (S) в единице объёма породы (V) или суммарную свободную поверхность частиц в единице объёма, м2/м3: Sуд= S/V. Удельная поверхность характеризует степень дисперсности породы. Для сравнительных количественных оценок коллекторов было введено понятие "фиктивный грунт". Под фиктивным грунтом понимается коллектор, сложенный частицами шарообразной формы при квадратной или ромбической укладке. В 1 м3 породы такой структуры полная поверхность шаров составит площадь (S) и удельную поверхность, соответственно можно оценить по выражению Sуд = 6·(1–m)/d, где Sуд – удельная поверхность, м2/м3; m – пористость, дол. ед.; d – диаметр, м. В коллекторах всегда присутствуют поры различного диаметра. Удельная поверхность зависит и от фазовой проницаемости, и от адсорбционной способности пород. Основные механические свойства горных пород. Основными физико-механическими свойствами горных пород, влияющими на бурение, являются: механическая прочность, упругость, пластичность, хрупкость, твёрдость, абразивность, плотность, пористость, водопроницаемость, плывучесть и устойчивость. Механическая прочность - способность пород сопротивляться разрушению при сжатии, скалывании, разрыве и изгибе их. Для различных пород предел прочности на сжатие изменяется от 0,1 - 0,2 до 500 МПа (1МПа ≈ 10 кгс/см2). Прочность горных пород на скалывание, разрыв и изгиб значительно меньше, чем на сжатие. Если принять предел прочности породы при одноосном сжатии за 1,0, то предел прочности её на скалывание будет равен 0,2 - 0,08; на растяжение - 0,07 - 0,04. Прочность горных пород зависит от минералогического состава, структуры и пористости, характера связи между зернами, твердости и размера частиц и т. п. Например, мелкозернистые породы обладают большей прочностью, чем крупнозернистые. Упругость - способность деформируемого тела восстанавливать первоначальную форму и объём после снятия нагрузки. Упругость также характеризуется отскакиванием ударяющего инструмента (долота) от породы. Упругие свойства в той или иной степени присущи всем породам. Пластичность - способность пород изменять свою форму (деформироваться) под воздействием приложенных сил, без разрыва сплошности; при этом порода получает остаточную деформацию. Большинство минералов и твердых скальных пород практически не дает остаточной деформации, так как разрушение их происходит раньше, чем начинают проявляться пластичные свойства. Хрупкость - способность породы разрушаться на отдельные куски при ударе, без заметной пластической деформации. Проявление хрупких свойств зависит от времени приложения нагрузки. При медленном приложении нагрузки в породе могут развиваться остаточные пластические деформации, и, наоборот, при весьма быстром приложении нагрузок даже вязкие тела могут проявлять себя как хрупкие. Твёрдость - способность горной породы оказывать сопротивление проникновению в неё другого твердого тела, не получающего остаточных деформаций. Твердость можно считать частным случаем прочности на вдавливание. Это одно из наиболее важных свойств горных пород, определяющее величину внедрения резцов бурового инструмента и существенно влияющее на механическую скорость бурения скважины. Различают агрегатную твердость (твердость породы в целом) и твердость отдельных минералов, из которых состоит порода. Скорость разрушения пород при бурении зависит в основном от агрегатной твердости. Абразивность- способность горных пород влиять на износ забойного инструмента при бурении скважин. Абразивными свойствами обладают породы, сложенные зернами твердых минералов, сцементированными менее прочным материалом. Наиболее высокими абразивными свойствами обладают кварцевые песчаники. Плотность породы определяется как отношение массы к её объему или как степень заполнения некоторого объема минеральным веществом. Наименьшей плотностью обладают осадочные породы, наибольшей - изверженные. Плотность горных пород зависит от минералогического состава зёрен и связывающего их цемента. Эти свойства играют важную роль в буровых процессах, так как определяют условия транспортировки частиц разрушенной породы на поверхность. Пористость, характеризуемая наличием в горной породе пустот, имеет существенное значение, так как от нее непосредственно зависят: механическая прочность, абразивность, влагоёмкость и другие свойства горных пород. Пористость определяется отношением объема пор к объему породы. Пористость изверженных пород наименьшая и измеряется долями или небольшим количеством процентов от объема. Только некоторые излившиеся породы (трахиты, туфовые лавы и др.) обладают высокой пористостью (до 60%). Пористость осадочных пород различна; у доломитов и известняков она изменяется от нескольких до 30%, у песчаников - до 40%, у мела - от 5-7 до 40-45%, у песков - около 30-40%, у глинистых пород колеблется в значительных пределах и может достигать 50% и более. В твердых породах выделяют пористость открытую и закрытую. В первом случае поры сообщаются друг с другом и с наружной поверхностью образца, во втором - поры изолированы друг от друга. Это влияет на водопоглощение и водопроницаемость горных пород. В пористых твердых породах скорость бурения и износ резцов увеличиваются. Трещиноватость, характеризуемая совокупностью систем трещин в горных породах, осложняет работу породоразрушающего инструмента на забое, увеличивает водопроницаемость, ведёт к снижению процента выхода керна, уменьшает устойчивость пород в стенках скважин, вызывает самозаклинивание керна и т. д. Водопроницаемость - способность горных пород пропускать воду. Водопроницаемость зависит от размеров и характера пор или трещин. Это свойство горных пород имеет большое значение при бурении с промывкой, так как часто определяет потерю промывочной жидкости. Плывучесть - свойство пород течь при вскрытии. Таким свойством обладают насыщенные водой мелкозернистые пески с примесью илистых и глинистых частиц. Таким же свойством могут характеризоваться суглинки и даже глины при сильном увлажнении. Подвижность пород вызывается или движением воды, перемещающей частицы пород, или переходом породы в состояние вязкой жидкости вследствие сильного насыщения водой. Устойчивость - поведение горных пород при обнажении их в массиве. Породы устойчивые при этом не обрушаются, стенки скважины не требуют закрепления. В породах неустойчивых или слабоустойчивых требуется проводить крепление стенок скважины. При бурении по таким породам часто разрушается керн, что снижает качество буровых работ. Устойчивость горных пород зависит целиком от характера связи между частицами, слагающими горную породу, от трещиноватости и степени выветрелости. Пластовое и горное давление Горное давление (Ргор) - давление которое испытывает горная порода на глубине Н. Ргор=ρг.п.gH, где ρг.п – средняя плотность горной породы, g – ускорение свободного падения, Н – глубина залегания. Пластовое давление – давление которое испытывает жидкость на глубине Н, оно равно гидростатическому давлению воды. Pпл=ρвgH, где ρв – плотность воды. ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ - формируется в недрах Земли в результате действия в основном гравитационных сил, в меньшей мере за счет тектонических сил и изменения температуры верхних слоев земной коры. Вызывает деформирование массива горных пород, приводит к горным ударам и внезапным выбросам. Пластовое давление, давление, под которым находятся жидкость (нефть, вода) и газ, насыщающие поровое пространство и (или) трещины коллекторов нефтяных и газовых месторождений. П.д.— важнейший параметр, характеризующий энергию нефтеносных, газоносных и водоносных пластов. Тепловые свойства горных пород Тепловые свойства горных пород характеризуются, в основном, удельной теплоёмкостью, коэффициентом температуропроводности и коэффициентом теплопроводности. Эти параметры необходимо учитывать при тепловом воздействии на пласт и решении термодинамических вопросов, связанных с прогнозированием температуры флюидов на устье добывающих скважин, оценкой фильтрационных параметров пласта, термической обработкой продуктивных горизонтов. Свойство горных пород поглощать тепловую энергию при теплообмене характеризуется удельной теплоёмкостью пород. Удельная (массовая) теплоёмкость характеризуется количеством теплоты, необходимым для нагрева единицы массы породы на 1:  , (1.51) , (1.51)где M – масса породы; dT – прирост температуры от количества теплоты dQ, переданной породе. Удельная теплоёмкость пород зависит от температуры, поэтому каждое её значение необходимо относит к определенной температуре или к интервалу температур. Сообщение породе количества теплоты (dQ), вызывает количественное повышение температуры (dT): dQ = с · М · dT. Теплоёмкость пород зависит от условий его нагревания – при постоянном объёме и при постоянном давлении. При нагревании породы при постоянном объёме всё тепло расходуется на увеличение внутренней энергии тела. При нагревании породы при постоянном давлении часть тепла расходуется на увеличение внутренней энергии тела, а часть идет на расширение породы. Удельная теплоёмкость зависит от минералогического состава, дисперсности, температуры, давления и влажности горных пород. Теплоёмкость пород зависит от минералогического состава пород и не зависит от строения и структуры минералов. Чем больше пористость, влажность, и температура горных пород, тем выше их теплоёмкость, особенно при слабой минерализации пластовой воды. Чем меньше плотность пород, тем выше величина удельной теплоёмкости. Удельная теплоёмкость в пород нефтесодержащих толщ изменяется в пределах 0,4–2 кДж/ (кгК). Коэффициент теплопроводности (удельного теплового сопротивления) характеризует количество теплоты (dQ), переносимой в породе через единицу площади (S) в единицу времени (t) при градиенте температуры (dT/dx), равном единице:  . .Коэффициент температуропроводности (α) горных пород характеризует скорость прогрева пород, изменения температуры пород, вследствие поглощения или отдачи тепла, или скорость распространения изотермических границ. При нагреве породы расширяются. Способность пород к расширению характеризуется коэффициентами линейного (L) и объёмного (V) теплового расширения. Коэффициенты линейного (L) и объёмного (V) расширения характеризуют изменение размеров породы при нагревании:  , , где L и V – начальные длина и объём образца. Взаимосвязи тепловых свойств горных пород выражаются соотношениями:  , ,  , , где б – коэффициент температуропроводности, м2/с; – коэффициент теплопроводности, Вт/(м · К); с – удельная теплоёмкость, Дж/(м · К); с – плотность породы, кг/м3. Теплопроводность и температуропроводность пород очень низки по сравнению с металлами . Поэтому для прогрева призабойных зон требуется очень большая мощность нагревателей. Теплопроводность горных пород, заполненных нефтью и водой, значительно повышается за счет конвективного переноса тепла жидкой средой. По этой причине для усиления прогрева пород пласта и увеличения глубины прогрева забой скважины одновременно подвергают ультразвуковой обработке. Вследствие упругих колебаний среды, ускоряется процесс передачи тепла за счет конвекции. Коэффициенты линейного и объёмного расширения изменяются в зависимости от плотности породы аналогично теплоёмкости. Наибольшим значением коэффициентов расширения обладает кварцевый песок и другие крупнозернистые породы. Коэффициент линейного расширения пород уменьшается с ростом плотности минералов. Температуропроводность горных пород повышается с уменьшением пористости и с увеличением влажности. В нефтенасыщенных породах величина температуропроводности более низка, чем в водонасыщенных породах, так как теплопроводность нефти меньше чем воды. 12.Насыщенность пород нефтью, газом, водой Содержание в пустотах горных пород нефти, газа и воды называют насыщенностью. Степень насыщенности пустот, выражаемая коэффициентами нефте-, газо- и водонасыщенности - один из главных параметров, который учитывается при определении начальных и текущих запасов нефти и газа, коэффициента нефтеотдачи пласта. В водоносных коллекторах поровое пространство обычно полностью насыщено водой. Однако в отдельных геологических объектах наблюдается присутствие нефти, которое является следствием миграции нефти в расположенную поблизости ловушку, где сформировалась нефтяная залежь. Взаимное расположение нефти и воды в поровом пространстве нефтенасыщенных пород зависит от гидрофильности и гидрофобности. В частично гидрофобном коллекторе часть поверхности твердой фазы занимают молекулы поверхностно-активных компонентов нефти, водная пленка на поверхности в этих участках отсутствует. Частичная гидрофобность характерна для коллекторов с высокими пористостью и проницаемостью и низкой водонасыщенностью при незначительном содержании глинистого материала. Коэффициент нефтенасыщения таких коллекторов может достигать высоких значений, иногда кн>95%. 13.Основные физические свойства нефти К основным физическим свойствам нефти относятся: Плотность. Вязкость. Оптические свойства. Содержание серы. Температура застывания. Объемный коэффициент. Парафинистость. Сжимаемость. Давление насыщения. Газосодержание. Коэффициент теплового расширения. Плотность определяется количеством массы в единице объема. Единицей плотности является кг/м3. Плотность нефти зависит от соотношения количества легкокипящих и тяжелых фракций. Как правило, в легких нефтях преобладают легкокипящие (бензин, керосин), а в тяжелых—тяжелые компоненты (масла, смолы). Поэтому плотность нефти дает первое приближенное представление о ее составе. Плотность нефти в пластовых условиях меньше, чем на земной поверхности, так как в пластовых условиях нефти содержат растворенные газы. Застывание и плавление нефти происходит при различных температурах. Обычно нефти в природе встречаются в жидком состоянии. Однако некоторые нефти загустевают при незначительном охлаждении. Температура застывания нефти зависит от ее состава. Чем больше в ней твердых парафинов, тем выше ее температура застывания. Смолистые вещества оказывают противоположное влияние — с повышением их содержания температура застывания понижается. Вязкость—свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению ее частиц при движении. Различают динамическую (абсолютную) вязкость нефти и кинематическую . Динамическая вязкость выражается величиной сопротивления взаимному перемещению двух слоев жидкости с поверхностью 1 см2, отстоящих друг от друга на 1 см, при относительной скорости перемещения 1 см/с. За единицу динамической вязкости принят пуаз (П) с размерностью дин*с/см2. Кинематическая вязкость представляет собой отношение динамической вязкости данной жидкости к ее плотности при той же температуре. Единица кинематической вязкости – стокс, равный см2/с (в системе СИ — м2/с). Из различных углеводородов, составляющих нефть, наименьшей вязкостью обладают парафиновые, а наибольшей—нафтеновые. Испаряемость. Испарение – процесс перехода жидкости у поверхности на открытом воздухе из жидкого состояния в парообразное. При этом нефть теряет наиболее лёгкие фракции. Если нефть находится в закрытых резервуарах, то при определённых условиях возможно испарение до какой-то предельной величины. Давление насыщения. В пластовых условиях важным свойством нефти является давление насыщения нефти газом. Это наименьшее давление, при котором нефть полностью насыщается газом, или давление, при незначительном снижении которого из смеси появляются пузырьки газа. Удельная теплоёмкость. Удельная теплоёмкость нефти – количество тепла, которое необходимо затратить для нагревания 1г нефти на 1°С. Удельная теплоёмкость колеблется в пределах 0,4 – 0,5 кал (г*°С)-1. С повышением плотности нефти она уменьшается. Растворимость. Нефти и нефтепродукты легко растворяются в органических растворителях: бензине, хлороформе, сероуглероде и др. Растворимость нефти в воде мала. Так, в 1м3 воды может раствориться 270г керосина. Нефть и её продукты являются хорошим растворителем для ряда веществ: йода, серы, каучука, многих смол и растительных и животных жиров. Нефть ничтожно мало растворяет воду в количествах, измеряемых тысячными долями процента. Электропроводность. Нефть и её производные по отношению к электрическому току являются изоляторами. 14.Пластовые воды и виды пластовой воды Пластовые воды делят обычно на: контурные (краевые) верхние контурные (верхние краевые) подошвенные промежуточные шельфовых частей материков посторонние, чуждые по отношению к нефтяной или газовой залежи, воды (верхние, нижние и смешанные) С позиций промысловой геологии воды нефтяных и газовых месторождений делятся на: собственные, чуждые техногенные (искусственно введенные в пласт). К собственным относятся остаточные и пластовые напорные воды, залегающие в нефтегазоносном пласте (горизонте). Собственные пластовые воды — один из основных природных видов вод месторождений УВ. Они подразделяются на контурные (краевые), подошвенныеи промежуточные. Контурными называются воды, залегающие за внешним контуром нефтеносности залежи. Подошвенной называется вода, залегающая под ВНК (ГВК). К промежуточным относятся воды водоносных пропластков, иногда залегающих внутри нефтегазоносных пластов. К чужим (посторонним) относятся воды верхние и нижние, грунтовые, тектонические. Верхними называются воды водоносных горизонтов (пластов), залегающих выше данного нефтегазоносного, а нижними — воды всех горизонтов, залегающих ниже его. К грунтовой относится гравитационная вода первого от поверхности земли постоянного горизонта (расположенного на первом водоупорном слое), имеющая свободную поверхность. Тектоническими называют воды, циркулирующие в зонах нефтегазоносности по дизъюнктивным нарушениям. Эти воды могут проникать в нефтегазоносные пласты и вызывать обводнение скважин при разработке залежей. Искусственно введенными, или техногенными, называют воды, закачанные в пласт для поддержания пластового давления, а также попавшие при бурении скважин (фильтрат промывочной жидкости) или при ремонтных работах. Состав пластовых вод Пластовые воды нефтяных месторождений, как правило, представляют собой сложные многокомпонентные системы. Обычно они содержат ионы растворимых солей: анионы ОН--, Сl--, SO2--, СО2--3, НСО--3, катионы Н+, К+, Na+, NH+4, Mg2+, Са2+, Fe2+ и др.; ионы микроэлементов: Вг--, J-- и др.; коллоидные частицы: Si02, Fe203, AI203; растворенные газы: С02, H2S, СН4, Н2, N2 и др.; нафтеновые кислоты и их соли. 15.Физические свойства пластовых вод. Основные физические показатели пластовых вод: плотность, соленость, минерализация, вязкость, температура, электропроводность, сжимаемость, радиоактивность, растворимость воды в нефти и газов в воде. Пластовые воды обычно сильно минерализованы. Степень их минерализации колеблется от нескольких сот граммов на 1 м3 в пресной воде и до 80 кг/м3 в концентрированных рассолах. Минеральные вещества, содержащиеся в пластовых водах, представлены солями натрия, кальция, магния, калия и других металлов. Основные соли пластовых вод - хлориды, а также карбонаты щелочных металлов. Из газообразных веществ пластовые воды содержат углеводородные газы и иногда сероводород. Плотность воды тесно связана с минерализацией, а в пластовых условиях еще с давлением и температурой. Плотность пластовых вод на поверхности всегда более 1 г/см3, а в рассолах достигает более 1,3 г/см3. В пластовых условиях плотность воды обычно ниже на примерно на 20%, в связи с повышенной температурой внутри продуктивного пласта. Вязкость воды в пластовых условиях зависит, в основном, от температуры и минерализации. С возрастанием минерализации вязкость возрастает. Наибольшую вязкость имеют хлоркальциевые воды по сравнению с гидрокарбонатными и они приблизительно в полтора-два раза больше вязкости чистой воды. С возрастанием температуры вязкость уменьшается. От давления вязкость зависит двояко: в области низких температур (0-32о С) с возрастанием давления вязкость уменьшается, а в области температур выше 32 о С возрастает. Поверхностное натяжение – важное свойство пластовой воды, также зависящее от химического состава. С данным свойством связана вымывающая способность воды, которую необходимо учитывать и возможно регулировать при заводнении месторождений. При малом поверхностном натяжении вода обладает высокой способностью промывать пласты и выталкивать из них нефть. Поэтому при использовании для обратной закачки в пласт пластовая вода подвергается специально обрабатывается химическими реагентами на УПН (УПСВ) для понижения ее поверхностного натяжения. СжимаемостьКоэффициент сжимаемости пластовой воды характеризует изменение единицы объёма воды при изменении давления на единицу: Коэффициент сжимаемости воды изменяется для пластовых условий от 3,710-10 до 5,010-10 Па-1. При наличии растворённого газа он

Объёмный коэффициент пластовой воды характеризует отношение удельного объёма воды в пластовых условиях к удельному объёму воды в стандартных условиях: Увеличение пластового давления способствует уменьшению объёмного коэффициента, а рост температуры – увеличению. Объёмный коэффициент изменяется в пределах 0,99-1,06. Электропроводность пластовых вод имеет широкое применение. Она находится в прямой зависимости от их минерализации, так как соли в воде находятся в ионном состоянии, а положительно и отрицательно заряженные ионы являются переносчиками электрических зарядов. Величина удельного сопротивления подземных вод изменяется от 0,02 до 1,00 Ом · м. Соли пластовых вод – электролиты. С увеличением минерализации воды удельная электропроводность ее растет. Физические свойства пластовых вод имеют большое значение для разработки залежей нефти и газа и их добычи, так как от них зависит течение многих процессов в пласте. Их знание позволяет наметить более эффективные мероприятия по контролю и регулированию разработки и эксплуатации скважин и промысловых систем. |