Бочарников диплом. Взаимодействие аварийноспасательных служб при тушении природных пожаров

Скачать 457.01 Kb. Скачать 457.01 Kb.

|

|

Департамент образования Белгородской области ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» «К защите допущена» Заместитель директора по УР _______________Н.А. Колтовая «___»______________202___ г. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему «Взаимодействие аварийно-спасательных служб при тушении природных пожаров.» Выполнил: студент группы Б141 Бочарников Максим Сергеевич «___» ________________ 2021г. Руководитель ВКР: Заместитель директора по учебной работе Колтовая Наталья Александровна ___________________________________________ Белгород, 2021 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. Теоретические аспекты чрезвычайной ситуации, связанной с полным или частичным внезапным возгоранием лесного массива 6 1.1 Анализ нормативно-правовой базы, определяющей порядок реагирования и взаимодействия сил и средств РСЧС на лесном пожаре 6 1.2 Общая характеристика и статистика природных пожаров, как источника чрезвычайной ситуации природного характера 12 1.3 Организация работы органов управления, сил функциональной и территориальной подсистем РСЧС, привлекаемых к тушению лесных пожаров 18 2. Расчет сил и средств, необходимых и задействованных для локализации и ликвидации пожара на территории Борисовского района 29 2.1 Особенности проведения аварийно-спасательных работ в зоне лесного пожара 29 Таблица 2 - Показатели, характеризующие рационально необходимую систему взаимодействия при ликвидации лесных пожаров 32 2.2 Прогноз и оценка пожарной ситуации в ФГУ Государственный природный заповедник «Белогорье» Белгородская область, поселок Борисовка 33 2.3 Определение сил и средств РСЧС, привлекаемых для работ в зоне чрезвычайной ситуации 41 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 51 ПРИЛОЖЕНИЯ 55   ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Пожарная безопасность — это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности. В лесах требования пожарной безопасности должны быть не ниже, чем в зданиях или сооружениях, т.к. опасность возгорания с последующим развитием пожара на огромную площадь здесь более вероятна. Требования безопасности на данной местности это одно из важнейших правил на территории нашей страны, ведь спасателям работать придется с огромной площадью. Статистика указывает нам на то, что подобные случаи происходят по всему миру, что дает нам понять, что взаимодействие с аварийно-спасательными службами при пожаре в лесных массивах является актуальной даже на глобальном уровне. Лесные пожары уничтожают не только лесной фонд, они часто становятся причиной гибели людей и целых населенных пунктов. В радиусе до 5 км от жилой зоны возникает до 70 % пожаров, например, лесные пожары в 2004 году в Кетовском районе Курганской области уничтожили поселок Чашинской (более 270 домов). Краткий анализ основных причин лесных пожаров на территории страны рассказывает нам о том, что за последние 10 лет случилось огромное количество лесных пожаров, и причиной в 90% случаях является человеческий фактор, и нарушение техники безопасности, а также взаимодействие природных факторов на окружающую среду. В настоящее время охрана лесов от пожаров осуществляется наземными и авиационными силами и средствами, находящимися во введении Рослесхоза. При возникновении крупных лесных пожаров к тушению привлекаются силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны. При ликвидации лесных пожаров взаимодействуют различные министерства и ведомства, а также субъекты РФ, входящие в РСЧС. Объект исследования: этапы организации работы аварийно-спасательных служб при ликвидации пожара в лесном массиве. Предмет исследования: взаимодействие аварийно-спасательных служб при лесном пожаре. Цель работы: изучение порядка взаимодействий пожарных частей и аварийно-спасательных служб при проведении аварийно-спасательных работ и тушение пожаров. Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 1) Установить случаи возгорания и их причины. 2) Исследовать особенности взаимодействия аварийно-спасательных служб при пожарах в лесах. 3) Рассчитать силы и средства для тушения лесного пожара в поселке Борисовка, Борисовского района, Белгородской области. Методологической основой исследования является системный и структурно-функциональный подходы, а также методы сравнения, анализа, обобщения, модулирования. Теоретическую базу исследования составляют нормы действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующие деятельность в области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работы аварийно-спасательных служб: Эмпирическая база исследования – взаимодействие аварийно-спасательных служб при природном пожаре в ФГУ Государственный природный заповедник «Белогорье», Белгородская область, поселок Борисовка. Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, приказы МЧС России, а также учебные пособия и методические рекомендации по проведению АСР и источники интернета. Практическая значимость исследования заключается в повышении эффективности, качества, оперативности проведения аварийно-спасательных работ при возникновении лесного пожара. Структура работы отвечает поставленной цели и сформулированным на её основе задачам. Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников, а также приложений. 1. Теоретические аспекты чрезвычайной ситуации, связанной с полным или частичным внезапным возгоранием лесного массива 1.1 Анализ нормативно-правовой базы, определяющей порядок реагирования и взаимодействия сил и средств РСЧС на лесном пожаре В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»1 функционирует единая российская государственная система предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, которая располагает органами управления, силами и средствами для того, чтобы защитить население и национальное достояние от воздействия катастроф, аварий, экологических и стихийных бедствий или уменьшить их воздействие. Целью создания этой системы является объединение усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, учреждений и предприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 5 ноября 1995 года №1113 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».2 Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, была преобразована в «Российскую единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». В соответствии с Федеральным законом «О защите населении и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера основными задачами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм (далее именуются - организации), а также подведомственных им объектов производственного и социального назначения (далее именуются - объекты) в чрезвычайных ситуациях; обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - силы и средства); сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях; прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - резервы финансовых и материальных ресурсов); осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; ликвидация чрезвычайных ситуаций; осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; реализация прав и обязанностей населения в области зашиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»3 создана единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В состав РСЧС входят 18 федеральных органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом», которыми создано 45 функциональных подсистем РСЧС. В соответствии с пунктом 4 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства от 30.12.2003 № 794, для каждой функциональной подсистемы разрабатывается положение, которое утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти, после чего создается функциональная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»4 ставит целью защиту жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, лесным массивам, пожарно - технической продукции и продукции общего назначения. Вопросы пожарной безопасности регулируются отдельными положениями и другими нормативно-правовыми актами. К ним относится: Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»5, который определяет общие организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории Российской Федерации, регулирует отношения в этой области между органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами Российской Федерации; устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, определяет основы государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других граждан Российской Федерации, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».6 В соответствии со статьей 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 24.04.2020) тушение лесного пожара включает в себя7: 1) обследование лесного пожара, используя наземные, авиационные или космические средства, в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления движения, выявления возможных границ распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара; 2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно; 3) локализацию лесного пожара; 4) ликвидацию лесного пожара: выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара; осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара; 5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его тушение; 6) предотвращение возобновления лесного пожара. Таким образом, нормативно-правовую базу в области реагирования и взаимодействия сил и средств РСЧС на лесном пожаре составляют Федеральные законы, Постановления, Приказы, методические рекомендации. 1.2 Общая характеристика и статистика природных пожаров, как источника чрезвычайной ситуации природного характера Природные пожары – одна из серьезнейших проблем российских лесов. По данным Рослесхоза на 2019 год зарегистрировано 3952 случая лесных пожаров, почти на 300 больше, чем на эту же дату в прошлом году. Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе. Лесные пожары – это неконтролируемое горение растительности на лесной территории. Его опасность – в быстром и стихийном распространении, с которым сложно бороться, а последствия – в длительном восстановлении флоры и фауны на той территории, где он случился, нанесении ущерба экологическому, экономическому, материальному состоянию территории региона, физическому и психологическому здоровью людей. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные и антропогенные. Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии. Размеры пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса. На сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет около 7%-8%, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с деятельностью человека. Причины возникновения лесных пожаров (антропогенный фактор): неосторожное обращение с огнем (беспечность туристов, охотников, не затушенные спички, костры, окурки, искры из глушителя автомобиля и т.д.); употребление пыжей из легковоспламеняющихся материалов; нарушение правил пожарной безопасности при заготовке леса (выбрасывание пропитанного горючими веществами обтирочного материала, курение или использование открытого огня возле машин, заправляемых горючим и т.д.); неконтролируемые сельскохозяйственные палы в весенний и осенний периоды (выжигание травы на сенокосах, отгонных пастбищах); разведение костров, сжигание мусора в непосредственной близости от деревьев, заготовленной древесины, на торфяниках; оставление в лесу бутылок, осколков стекла, которые могут сработать как линзы при ярком солнечном свете. Таким образом, существует острая необходимость работы противопожарных служб, контроля над соблюдением пожарной техники безопасности. В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на низовые, верховые и подземные: При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т.п. Скорость движения пожара по ветру 0,25–5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше). Низовые пожары бывают беглые и устойчивые: При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова, подрост и подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной влажностью, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары в основном происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих материалов. Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары возникают преимущественно с середины лета. Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и подрост. Скорость распространения от 5–30 км/ч. Температура от 900°C до 1200°C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в насаждениях с низко опущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при обильном хвойном подросте. Верховой пожар – это обычно завершающаяся стадия пожара. Область распространения яйцевидно-вытянутая. Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчивыми (повальными): Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 30 км/ч. Возникают при сильном ветре. Опасны высокой скоростью распространения. При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При повальном пожаре лес выгорает полностью. При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих ветвей и хвои, летящих перед фронтом огня и создающих низовые пожары за несколько десятков, а в случае ураганного пожара иногда за несколько сотен метров от основного очага. Такой вид наблюдается сейчас в России. Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием, торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. Распространяются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны, и распространяться на глубину до нескольких метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению (торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка. Прежде, чем приступать к тушению лесных пожаров, необходимо оценить масштабы чрезвычайной ситуации, важно установить категорию лесного пожара. Категории лесных пожаров представлены в таблице 1. Таблица 1– Классификация лесных пожаров

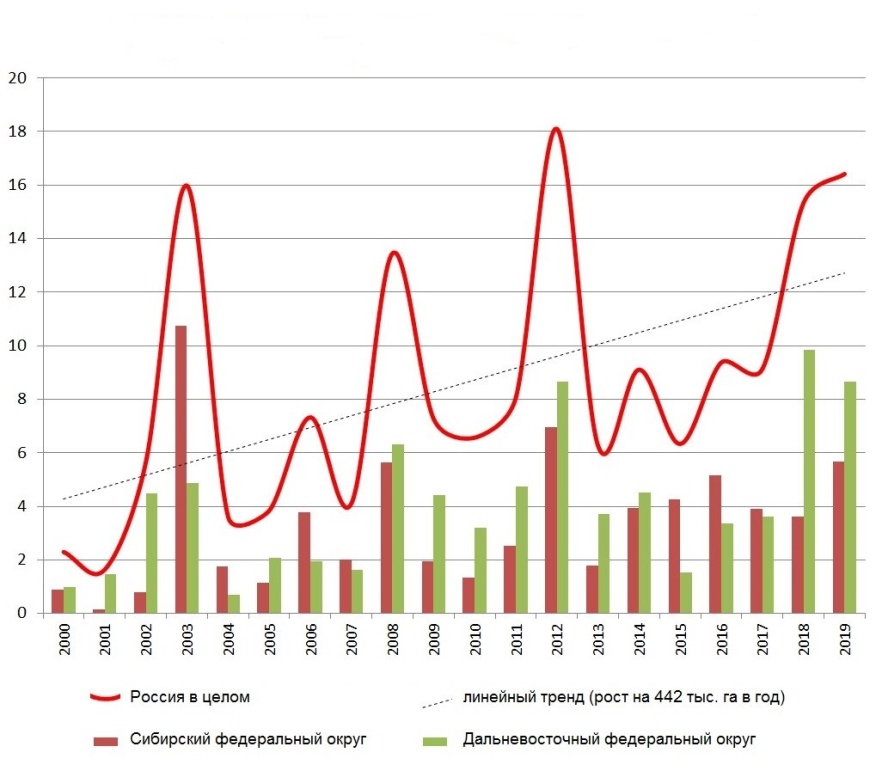

Лесные пожары в России в 2019 году охватили огромные территории. На 28 июля горело 2,6 миллионов гектар леса. Соответственно, площадь, пройденная пожарами в 2019 году — ещё больше. Статистика лесных пожаров по странам свидетельствует о печальных последствиях неосторожного обращения человека с огнем в лесу. П  осмотрим на динамику этого показателя с 2000 по 2019 год (Статистические данные пожаров с 2000 года по 2019 год в России приведены на рисунке 1.) Рисунок 1 – Статистические данные пожаров 2000 - 2019 год в России Мы можем сделать вывод, что с каждым годом увеличиваются показатели на 442 тысячи в год. Для предотвращения нужно активно заниматься мониторингом лесных пожаров – это наука о лесных пожарах и вызываемых ими изменениях в лесу. Разрабатывает методы слежения за лесными пожарами, определяет возможности и пути использования достижений современной техники и цифровых технологий. Цель науки – вооружить специалистов противопожарных служб методами, техникой, инструментами и необходимой информацией. Кроме этого, все мероприятия по борьбе с лесными пожарами подразделяют на две группы: предупредительные и мероприятия непосредственной борьбы, или ликвидация пожаров. Наибольшее значение имеют предупредительные мероприятия, так как сохранить лес от пожара гораздо легче, чем потушить его. Цель предупредительных мероприятий создать такие условия, при которых лесные пожары совсем бы не возникали. В предупредительные мероприятия входят: противопожарная техническая пропаганда; очистка лесосек и борьба с захламленностью леса; устройство противопожарных разрывов, защитных полос и канав; профилактические мероприятия по горельникам, лесным, автомобильным и железным дорогам, на лесокультурных работах, лесоразработках, расположенных в лесу предприятиях и сооружениях; дозорно-сторожевая противопожарная служба и метеослужба; авиапатрулирование и наземное патрулирование. Противопожарные мероприятия проводят повсеместно и особенно среди населения, работающего и отдыхающего в лесу. Формами пропаганды являются: беседы, лекции, доклады, радио и телепередачи, статьи в газетах и журналах, лозунги, плакаты, аншлаги, листовки, брошюры, демонстрация специальных кинофильмов, организация уголков леса, лесных музеев, кружков друзей леса, проведение дней леса, дней птиц, экскурсий по лесу, предупреждения с помощью мегафонов и звукоусилительных аппаратов, организация добровольных пожарных бригад и команд, проведение учебных занятий по борьбе с пожарами. 1.3 Организация работы органов управления, сил функциональной и территориальной подсистем РСЧС, привлекаемых к тушению лесных пожаров Согласно, пункту 6 приказа МЧС от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»8 тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. Тушение пожаров осуществляются в соответствии с Боевым уставом с учетом специфики зданий (сооружений), в которых произошел. Боевые действия по тушению пожаров начинаются с момента получения сообщения о пожаре и считаются законченными с момента восстановления боеготовности подразделения пожарной охраны к тушению пожара и проведению АСР. Основная боевая задача - проведение боевых действий по тушению пожаров на месте пожара для спасения людей, достижения локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки. Тушение пожаров требует от личного состава умелого использования пожарной техники, высокой профессиональной подготовки, полного напряжения моральных и физических сил, проявления при этом мужества, смелости, инициативы, находчивости, стремления выполнить боевую задачу, невзирая ни на какие трудности и даже угрозу самой жизни. Успех тушения пожара достигается: постоянной готовностью средств, противопожарной защиты; твердой воинской дисциплиной, сознательным выполнением воинского долга, умением быстро ориентироваться в обстановке; высокой тактической выучкой, активными и решительными действиями всего личного состава военной команды; правильным определением решающего направления; своевременным сосредоточением и введением сил и средств на решающем направлении, умелым их управлением. Выезд и следование на пожар. Подразделения службы противопожарной защиты и спасательных работ обязаны прибыть к месту вызова в минимальное время. Это обеспечивается: точным приемом адреса пожара, правильными и быстрыми действиями дежурного телефониста по высылке пожарного наряда; четким и быстрым сбором личного состава по тревоге и следованием к месту пожара по кратчайшему маршруту. По сигналу тревоги: личный состав боевых расчетов пожарного наряда надевает специальную одежду, снаряжение и занимает свое место на пожарных автомобилях; водители пожарных автомобилей заводят двигатели; порядок посадки боевого расчета в пожарные автомобили (в гараже и вне его) устанавливается начальником команды исходя из местных условий обеспечения безопасности. Посадка считается законченной, когда боевой расчет займет свои места в автомобиле и закроет двери кабин; начальник наряда получает от дежурного телефониста (радиотелефониста) путевку на выезд и громко сообщает адрес пожара. При получении подтверждений о готовности пожарных автомобилей к выезду («Первый готов», «Второй готов») начальник наряда занимает свое место в первом автомобиле и выезжает к месту пожара. Задержка с выездом одного из автомобилей при готовности остальных не приостанавливает выезд других автомобилей. В тех случаях, когда по каким-либо причинам выезд первого автомобиля задерживается, начальник наряда немедленно выезжает на втором автомобиле. Во время движения перестроение пожарных автомобилей запрещается. В пути следования начальник наряда обязан поддерживать непрерывную связь с подразделением. При получении в пути следования сведений о ликвидации пожара или его отсутствии пожарный наряд обязан прибыть к месту вызова, кроме случаев, когда о возвращении имеется распоряжение старшего начальника. При обнаружении в пути следования другого пожара начальник пожарного наряда обязан выделить часть сил и средств на его тушение и немедленно сообщить дежурному телефонисту своего подразделения адрес этого пожара и получить разрешение на вызов дополнительных сил и средств. При вынужденной остановке в пути следования головного автомобиля, идущие за ним автомобили, останавливаются, и дальнейшее движение продолжают только по указанию начальника пожарного наряда. При вынужденной остановке второго или следующих за ним автомобилей остальные, не останавливаясь, продолжают движение к месту пожара. Во время движения автомобиля водитель должен постоянно наблюдать за показаниями контрольных приборов (масляного манометра, амперметра, воздушного манометра). В случае ненормальных показаний приборов, а также при появлении постороннего шума и стука в агрегатах автомобиля необходимо выяснить причину неисправности и принять меры к ее устранению. Боевому расчету во время движения запрещается высовываться из окон, открывать двери, стоять на подножках (кроме специально предусмотренных задних подножек при прокладке рукавных линий в движении). На месте пожара автомобили устанавливаются так, чтобы по возможности не было нарушено нормальное движение другого транспорта и на безопасном расстоянии с наветренной стороны от пожара. При работе на пожаре водителю запрещается без команды старшего подавать огнетушащие вещества или прекращать их подачу, переставлять автомобиль и оставлять его без надзора. В ночное время стоянка пожарного автомобиля должна обозначаться приборами освещения. При самостоятельном следовании одного боевого расчета пожарного наряда и вынужденной остановке автомобиля начальник наряда (командир пожарного автомобиля) на проходящем транспорте или в пешем порядке доставляет личный состав, за исключением водителя, и пожарно-техническое вооружение к месту пожара. При дорожно-транспортном происшествии старший начальник руководствуется правилами дорожного движения. Во всех случаях о вынужденной остановке пожарного автомобиля сообщается телефонисту своего подразделения. Разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых в целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации боевых действий. Разведка пожара организуется немедленно при прибытии наряда на пожар и ведется непрерывно до полной его ликвидации. Цель разведки - сбор сведений о пожаре для оценки обстановки и принятия решения по организации боевых действий. При проведении разведки необходимо установить: наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества; наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара; характер, место и площадь горения, пути распространения огня; опасность взрывов, отравлений, обрушений, наличие легковоспламеняющихся жидкостей и электроустановок под напряжением; необходимость эвакуации имущества и техники, а также защиты их от огня, воды и дыма; направление и пути прокладки рукавных линий, исходные позиции ствольщиков, необходимость места вскрытия и разборки конструкций, места установок пожарных лестниц; ближайшие водные источники и способы их использования; наличие стационарных установок пожаротушения, порядок приведения их в действие; необходимое количество сил и средств и возможные пути их ввода для тушения пожара. В ходе тушения пожара назначенный для разведки личный состав должен следить: за изменением обстановки на пожаре для внесения коррективов в действия по его тушению. В состав разведки входят: начальник пожарного наряда, командир первого автомобиля и связной, если прибыли два расчета или более; начальник пожарного наряда и связной, если на пожар прибыл один пожарный расчет. Количество и состав групп разведки могут изменяться руководителем тушения пожара с учетом складывающейся оперативной обстановки на пожаре. Личный состав, ведущий разведку, обязан: иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкций; обеспечить безопасность людей и вывод их в безопасные зоны; оказывать при необходимости пострадавшим при пожарах первую доврачебную помощь; принимать меры к предотвращению распространения огня и дыма, всеми доступными способами и средствами (закрывание окон и дверей, перекрывание вентиляции, использование внутренних пожарных кранов) в зависимости от обстановки на пожаре; использовать сведения лиц, хорошо знающих конструктивные особенности и планировку зданий и сооружений, технологический процесс производства и оборудование объектов; докладывать своевременно в установленном порядке результаты разведки и полученную в ее ходе информацию. Постовой на посту безопасности обязан: а) осуществлять контроль за числом пожарных, входящих в задымленное помещение и выходящих из них, фиксировать время ухода и возвращения звена; б) поддерживать связь с руководителем тушения пожара, немедленно докладывать ему о нарушении связи со звеном или поступлении сообщения о несчастном случае и действовать в соответствии с его указаниями; в) осуществлять контроль возврата звена только в полном составе. Спасание людей в случаях угрозы их жизни является основной боевой задачей личного состава службы противопожарной защиты и спасательных работ. Спасательные работы организуются и проводятся в том случае, если: людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушения конструкций либо помещения, где они находятся, заполнены дымом или вредными газами; люди не могут самостоятельно покинуть опасные места или находятся в состоянии паники; имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации; предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ и составов. Для спасания людей используется весь личный состав команды. При этом для оказания помощи пожарному наряду немедленно вызываются резерв команды противопожарной защиты и спасательных работ, соседние команды, подразделения воинской части согласно расчету, предусмотренному планом противопожарной защиты. Порядок и способы спасания определяются руководителем тушения пожара и лицами, проводящими спасательные работы, в зависимости от обстановки и состояния людей. При проведении спасательных работ необходимо: принять меры к предотвращению паники; привлечь должностных лиц объекта, членов добровольных пожарных дружин и нештатных пожарных команд; вызвать медицинскую помощь и до ее прибытия при необходимости оказать первую помощь пострадавшим. Спасание людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил и средств, проводится одновременно с другими боевыми действиями. Если сил и средств недостаточно, то они используются только для спасания людей, а другие боевые действия не ведутся или приостанавливаются. Если имеются сведения о местах нахождения людей, а спасающие там их не находят, необходимо тщательно осмотреть все соседние помещения. Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест возможного нахождения людей и при отсутствии нуждающихся в спасании. Боевое развертывание является одним из важных этапов действий противопожарных подразделений и предусматривает введение сил и средств, необходимых для локализации и ликвидации пожара. Боевое развертывание не должно нарушать нормального хода работ по спасанию и эвакуации людей. Для прокладки рукавных линий и проникновения к очагу пожара необходимо использовать все входы и выходы, стационарные лестницы, по возможности не занимать основных путей эвакуации людей (до окончания эвакуации). Боевое развертывание состоит из следующих этапов: подготовка к развертыванию; предварительное развертывание; полное развертывание. Подготовка к развертыванию проводится по прибытии подразделения на пожар одновременно с разведкой и включает в себя: установку пожарного автомобиля на водный источник с присоединением всасывающих рукавов и забором воды в насос; снятие с креплений пожарно-технического вооружения; подсоединение рукавной линии; проведение других подготовительных мероприятий в зависимости от местных условий. Подготовка к развертыванию автоцистерны (без установки ее на водный источник) состоит: из приведения насоса в рабочее положение; из подсоединения рукавной линии со стволом к напорному патрубку насоса. Предварительное развертывание подразделения, прибывшего к месту пожара, производится в случае, когда очевидна дальнейшая организация боевых действий. Предварительное развертывание включает: выполнение работ, предусмотренных статьей 226 настоящего Руководства; прокладку магистральных рукавных линий и установку разветвлений, поднос к разветвлению напорных рукавов, стволов, лестниц, другого пожарно-технического вооружения, необходимого для тушения пожара. Полное боевое развертывание на месте вызова (пожара) проводится по указанию, а также в случае очевидной необходимости подачи огнетушащих веществ. При полном боевом развертывании: выполняются действия, предусмотренные статьей 228 настоящего Руководства; определяются боевые позиции ствольщиков, к которым прокладываются рабочие рукавные линии; заполняются огнетушащими веществами магистральные и рабочие (при наличии перекрывных стволов) рукавные линии. Приказание о боевом развертывании отдается кратко и ясно, точно определяется задача каждого отделения с учетом быстроты ввода в действие необходимых сил и средств, указываются позиции ствольщиков и места установки лестниц. При предварительном развертывании в приказании указываются: источник водоснабжения, типы и количество стволов, место установки разветвления, пожарных лестниц, а также инструмента и средств малой механизации для вскрытия и разборки конструкций. Боевое развертывание отделений производится под руководством командиров отделений. Введение в действие приборов пожаротушения, не указанных в общей команде на боевое развертывание, а также пуск и остановка воды производятся личным составом боевого расчета только по распоряжению своих прямых начальников. Об окончании развертывания командиры отделений докладывают начальнику пожарного наряда. При прокладке рукавных линий необходимо: выбирать кратчайшие, наиболее удобные пути к позициям ствольщиков, не загромождая путей эвакуации людей и имущества; обеспечить их сохранность и защиту от повреждений, в том числе путем установки рукавных мостиков и использования рукавных задержек; устанавливать разветвления вне проезжей части дорог; создавать запас пожарных рукавов в первую очередь для использования на решающем направлении боевых действий. Таким образом, от того, как будет работать состав, зависит дальнейшая ситуация и последствия лесного пожара. 2. Расчет сил и средств, необходимых и задействованных для локализации и ликвидации пожара на территории Борисовского района |