Лекция 5_1. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом Дисперсия света

Скачать 200.63 Kb. Скачать 200.63 Kb.

|

|

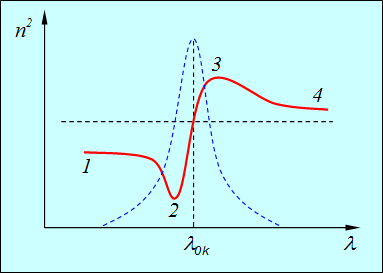

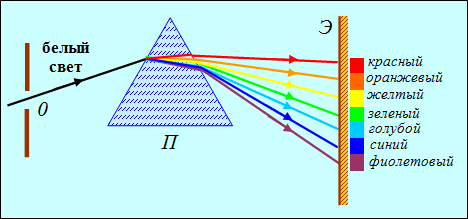

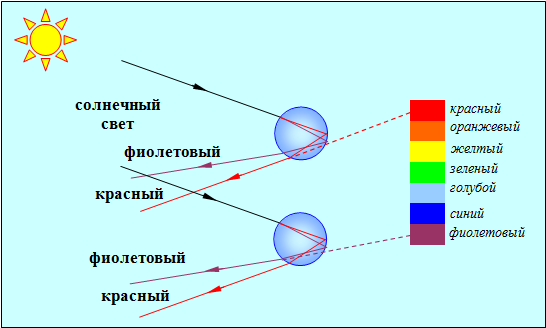

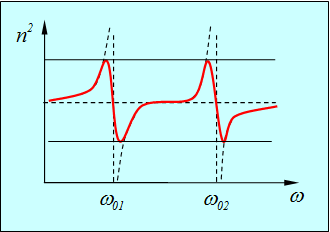

Глава 5. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом 5.1. Дисперсия света Дисперсия света — это зависимость показателя преломления n вещества от длины волны света (в вакууме)  или, что то же самое, зависимость фазовой скорости световых волн от частоты:  Дисперсией вещества называется производная от n по  Для всех прозрачных бесцветных веществ в видимой части спектра с уменьшением длины волны показатель преломления увеличивается, то есть дисперсия вещества отрицательна:  Рис. 5.1.1. Зависимость квадрата показателя преломления (сплошная кривая) и коэффициента поглощения света веществом (штриховая кривая) от длины волны вблизи одной из полос поглощения ( Если вещество поглощает свет в каком-то диапазоне длин волн (частот), то в области поглощения дисперсия  оказывается положительной и называется аномальной (рис. 5.1.1, область 2–3). Разложение белого света в спектр при прохождении сквозь призму является следствием дисперсии света. При прохождении пучка белого света через стеклянную призму на экране возникает разноцветный спектр(рис. 5.1.2).  Рис. 5.1.2. Прохождение белого света через призму: вследствие различия значений показателя преломления стекла для разных длин волн пучок разлагается на монохроматические составляющие — на экране возникает спектр Ярким примером дисперсии является радуга. Радуга наблюдается, если солнце находится за спиной наблюдателя. Красные и фиолетовые лучи преломляются сферическими капельками воды и отражаются от их внутренней поверхности. Красные лучи преломляются меньше и попадают в глаз наблюдателя от капелек, находящихся на большей высоте. Поэтому верхняя полоса радуги всегда оказывается красной (рис. 5.1.3).  Рис. 5.1.3. Возникновение радуги 5.2. Элементарная теория дисперсии Зависимость показателя преломления вещества от длины электромагнитной волны (частоты) объясняется на основе теории вынужденных колебаний. Строго говоря, движение электронов в атоме (молекуле) подчиняется законам квантовой механики. Однако для качественного понимания оптических явлений можно ограничиться представлением об электронах, связанных в атоме (молекуле) упругой силой. При отклонении от равновесного положения такие электроны начинают колебаться, постепенно теряя энергию на излучение электромагнитных волн или передавая свою энергию узлам решетки и нагревая вещество. В результате этого колебания будут затухающими. При прохождении через вещество электромагнитная волна воздействует на каждый электрон с силой:

где v — скорость колеблющегося электрона. В электромагнитной волне отношение напряженностей магнитного и электрического полей равно

Поэтому нетрудно оценить отношение электрической и магнитной сил, действующих на электрон:

Электроны в веществе движутся со скоростями, много меньшими скорости света в вакууме:  Таким образом, можно считать, что при прохождении через вещество электромагнитной волны на каждый электрон действует только электрическая сила:

где

где,

Следовательно, смещение электрона из положения равновесия пропорционально напряженности электрического поля. Смещениями ядер из положения равновесия можно пренебречь, так как массы ядер велики по сравнению с массой электрона. Атом со смещенным электроном приобретает дипольный момент  (для простоты положим пока, что в атоме имеется только один «оптический» электрон, смещение которого вносит определяющий вклад в поляризацию). Если в единице объема содержится N атомов, то поляризованность среды (дипольный момент единицы объема) можно записать в виде

В реальных средах возможны разные типы колебаний зарядов (групп электронов или ионов), вносящих вклад в поляризацию. Эти типы колебаний могут иметь разные величины заряда еi и массы тi, а также различные собственные частоты  Безразмерный коэффициент пропорциональности fk характеризует эффективный вклад каждого типа колебаний в общую величину поляризации среды:

С другой стороны, как известно,

где  соотношением соотношением В результате получаем выражение для квадрата показателя преломления вещества:

Вблизи каждой из собственных частот  функция функция  , определяемая формулой (5.2.1), терпит разрыв. Такое поведение показателя преломления обусловлено тем, что мы пренебрегли затуханием. Аналогично, как мы видели ранее, пренебрежение затуханием приводит к бесконечному росту амплитуды вынужденных колебаний при резонансе. Учет затухания, и функция , определяемая формулой (5.2.1), терпит разрыв. Такое поведение показателя преломления обусловлено тем, что мы пренебрегли затуханием. Аналогично, как мы видели ранее, пренебрежение затуханием приводит к бесконечному росту амплитуды вынужденных колебаний при резонансе. Учет затухания, и функция  Рис.5.2.1 Зависимость диэлектрической проницаемости среды Учитывая связь частоты с длиной электромагнитной волны в вакууме  или  можно получить зависимость показателя преломления вещества nот длины волны в области нормальной дисперсии (участки 1–2 и 3–4 на рис. 5.1.1):

где  — длины волн, соответствующие собственным частотам колебаний В области аномальной дисперсии ( 5.3. Поглощение светаСветовая волна несет энергию электромагнитного поля. При прохождении света через вещество происходит потеря энергии из-за превращения ее в различные формы внутренней энергии вещества или энергию вторичного излучения, которое может отличаться от первичного спектральным составом и направлением распространения. Поглощение света может приводить к нагреванию вещества или возбуждению атомов и молекул, к фотохимическим процессам и т. д. Если световая волна с интенсивностью в данной точке I(х) проходит через слой толщиной dх, то ее интенсивность уменьшается на величину, пропорциональную толщине слоя и интенсивности:

где Преобразуем полученное дифференциальное уравнение:  и проинтегрируем  В результате интегрирования получаем

где I0 — падающий световой поток, l — толщина поглощающего слоя вещества. Это соотношение называется законом Бугера— Ламберта — Бера. Он справедлив для монохроматического света. Соотношение (5.3.1) можно записать в виде

где  Отсюда вытекает физический смысл k; коэффициент поглощения обратно пропорционален толщине слоя вещества, при прохождении которого интенсивность света уменьшается в е = 2.72 раза. 5.4. Рассеяние светаМы наблюдаем красное Солнце на закате и голубое небо в ясный день. Эти явления можно объяснить рассеянием света на флуктуациях плотности газа составляющего атмосферу — воздуха. Э В поляризует газ, в результате чего каждый его небольшой объем с линейным размером меньше или порядка длины волны приобретает изменяющийся во времени электрический дипольный момент и сам становится источником излучения, частота которого равна частоте - падающего света. Интенсивность вторичных – излучаемых газом волн пропорциональна четвертой степени их частоты. То есть голубой свет рассеивается на порядок более интенсивно, чем красный. Днем, глядя на небо, мы видим рассеянный голубой свет. Во время восхода или заката Солнца мы видим прошедший через атмосферу свет, обогащенный слабо рассеивающейся длинноволновой красной компонентой. В теории излучения на основе уравнений Максвелла показывается, что мощность вторичного излучения пропорциональна квадрату ускорения заряженной частицы. Если электроны под действием световой волны колеблются по закону  то их ускорение  пропорционально квадрату частоты

Следовательно, красный и оранжевый свет рассеиваются гораздо слабее, чем голубой и фиолетовый, и поэтому небо в ясный день выглядит голубым. На закате солнечные лучи проходят максимальный слой атмосферы. Значительная часть голубого излучения рассеивается и не попадает в глаз наблюдателя. Поэтому прошедший луч, достигающий поверхности Земли, лишается голубой и фиолетовой составляющих и поэтому кажется красноватым. Следует отметить, что закон Рэлея имеет место только в случае, когда рассеивающие объекты оказываются меньше длины световой волны. Но, к примеру, облака содержат капельки воды и кристаллы льда, размеры которых значительно превышают длину волны. Множество таких частиц рассеивает свет почти равномерно на всех частотах, главным образом за счет отражения света на поверхностях этих частиц, а не собственно рассеяния, если под ним понимать излучение вторичных волн. Поскольку коэффициент отражения практически не зависит от частоты и снег и облака и соль в солонке кажутся белыми. Помимо рэлеевского рассеяния существуют другие процессы рассеяния, в частности, с изменением частоты рассеянного света, такие, как комбинационное рассеяние света, которое будет рассмотрено позднее. |