Биология. ЗАЧЁТ БИОЛОГИЯ. Зачет по биологии 1 семестр неорганические вещества клетки. Строение. Функции в живой клетке

Скачать 1.72 Mb. Скачать 1.72 Mb.

|

|

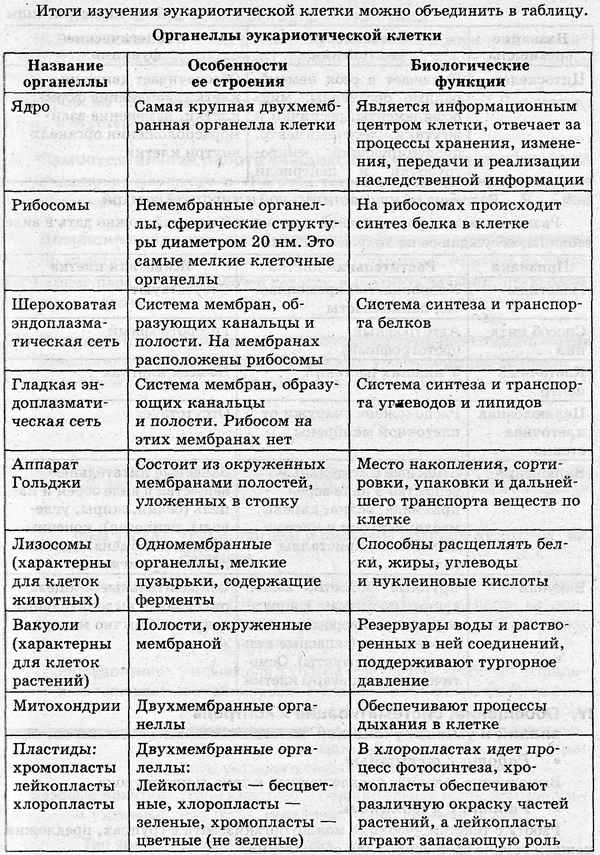

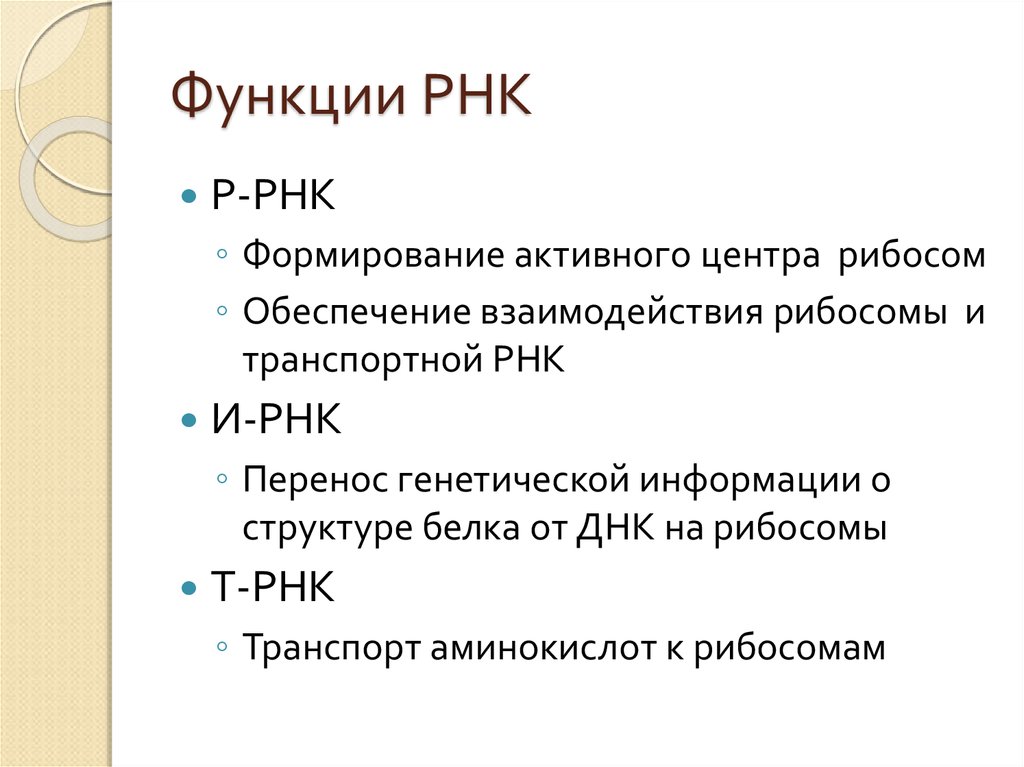

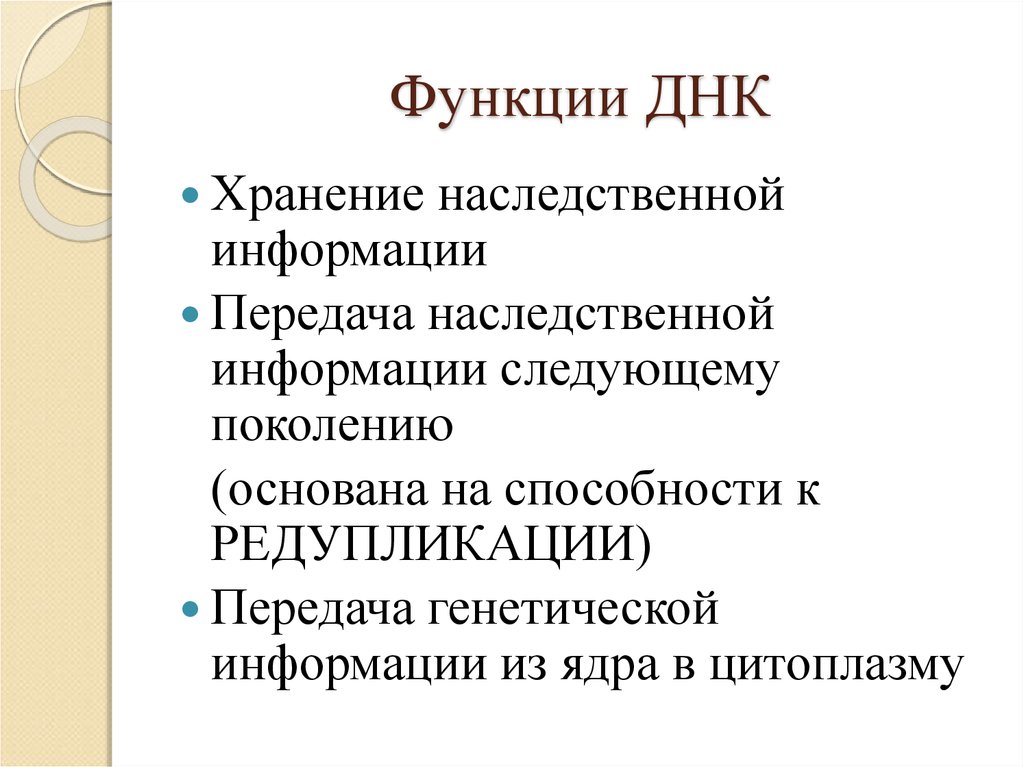

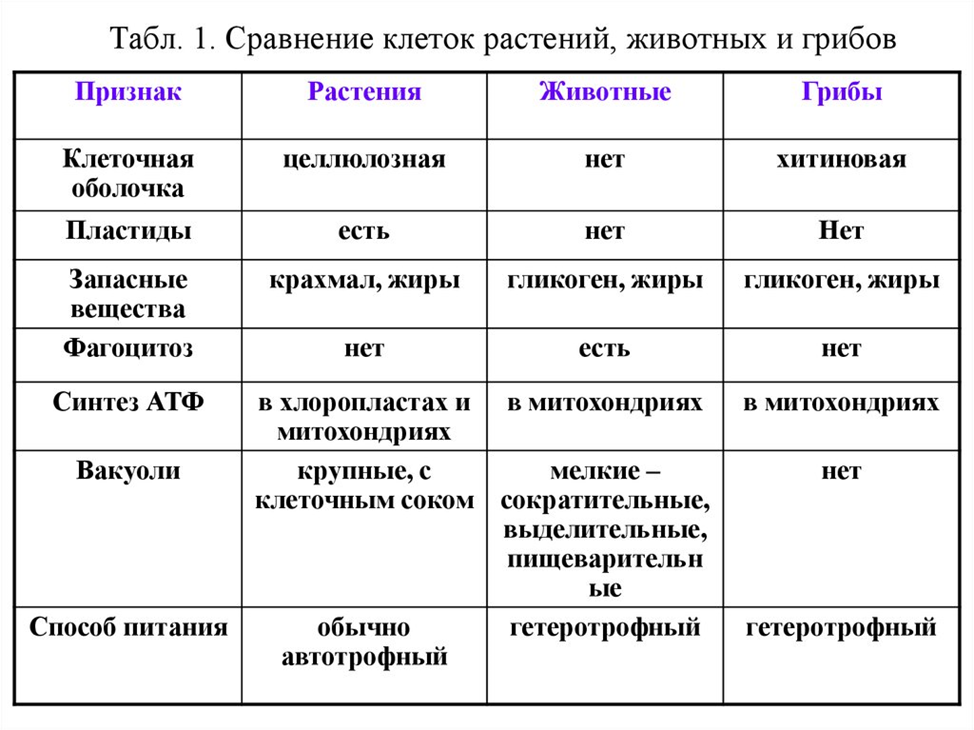

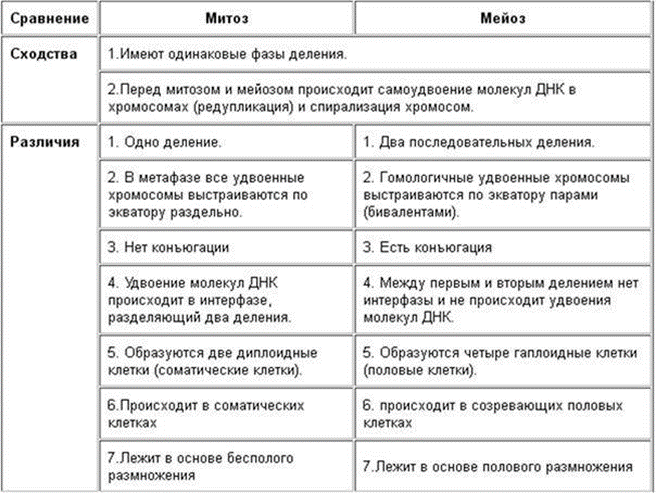

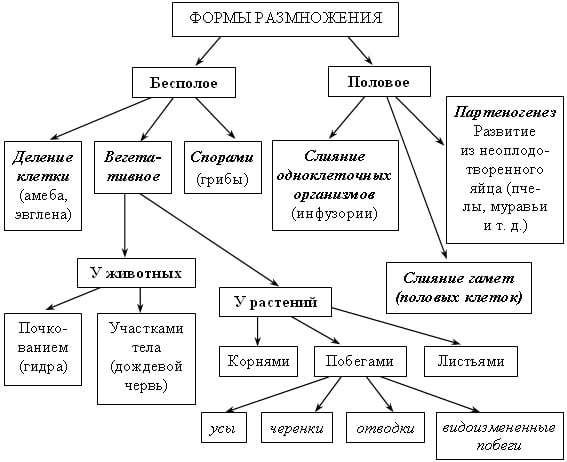

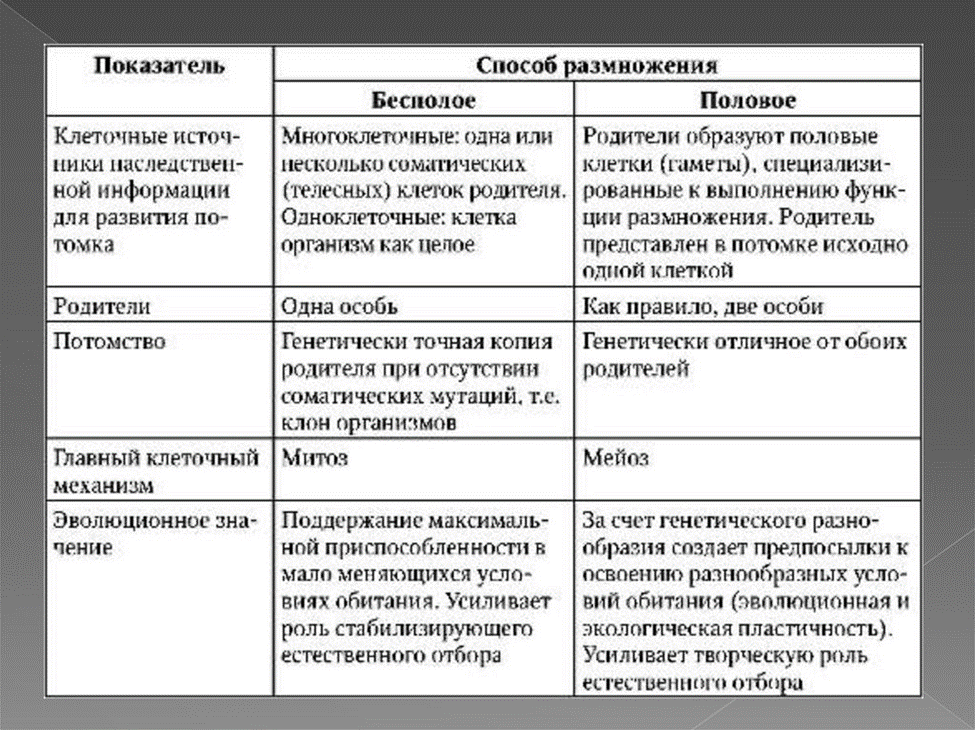

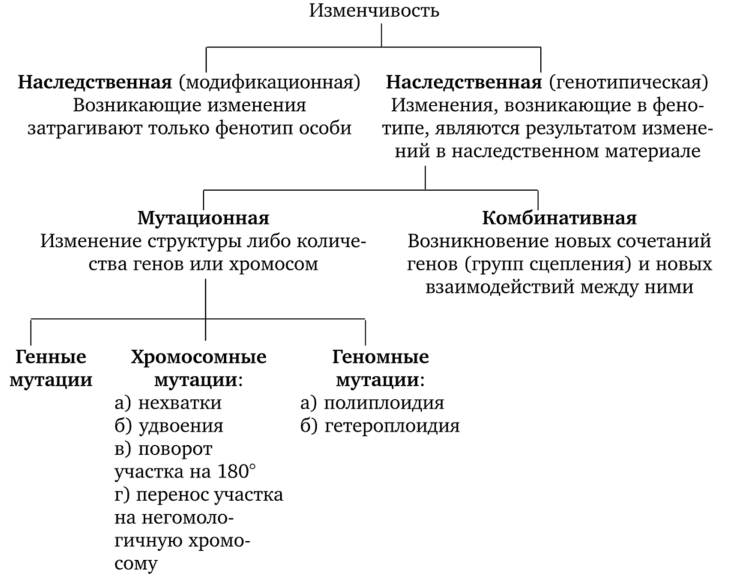

ЗАЧЕТ ПО БИОЛОГИИ 1 СЕМЕСТР 1.Неорганические вещества клетки. Строение. Функции в живой клетке вода и минеральные соли. Вода необходима для осуществления жизненных процессов в клетке. Ее содержание составляет 70-80% от массы клетки. Основные функции воды: представляет собой универсальный растворитель; является средой, в которой протекают биохимические реакции; определяет физиологические свойства клетки (упругость, объем); участвует в химических реакциях; поддерживает тепловое равновесие организма благодаря высокой теплоемкости и теплопроводности; является основным средством для транспорта веществ. Минеральные соли присутствуют в клетке в виде ионов: катионы К+, Na+, Ca2+, Mg2+; анионы – Cl-, HCO3-, H2РО4-.  Функции: синтетическая или пластическая – строительство тела, белки-ферменты энергетическая – все внутриклеточные процесы идут с затратой энергии, основным поставщиком энергии в клетке являются митохондрии регуляторная функция - согласует работу синтетическоо аппарата и энергетических органелл, контролирует обмен вещ-ва метаболизм или обмен вещ-в – физиологические процессы. Питание через эндоцитоз (пиноцитоз и фагоцитоз) барьерно-рецепторная. На плазмолемме локализованы спец структуры, участвующие в узнавании хим и физ факторов, обладает большим набором рецепторов – чувствительные участки транспортная – пассивный перенос ряда веществ, активный перенос с затратой энергии Живая клетка обладает рядом жизненных свойств: обменом веществ, раздражимостью, ростом и размножением, подвижностью, на основе которых осуществляются функции целого организма. 2. Нуклеиновые кислоты их строение и значение.  Существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК). Существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК).В ДНК входят четыре вида нуклеотидов, отличающихся по азотистому основанию в их составе, — аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). В молекуле РНК также имеется 4 вида нуклеотидов с одним из азотистых оснований — аденином, гуанином, цитозином и урацилом (У).  3. Углеводы и липиды. Строение, свойства. Функции в живой клетке. Углеводы — это органические соединения, в состав которых входят в основном три химических элемента — углерод, водород и кислород, хотя целый ряд углеводов содержит также азот или серу. Общая формула углеводов — Сm(Н20)n. Их делят на простые и сложные углеводы. Простые углеводы (моносахариды) содержат единственную молекулу сахара, которую невозможно расщепить на более простые. Моносахариды принимают активное участие в обмене веществ в клетке и входят в состав сложных углеводов — олигосахаридов и полисахаридов. Моносахариды классифицируют по количеству углеродных атомов (С3-С9), например, пентозы (С5) и гексозы (С6). К пентозам относятся рибоза и дезоксирибоза. Рибоза входит в состав РНК и АТФ. Дезоксирибоза является компонентом ДНК. Гексозы (С6Н1206) — это глюкоза, фруктоза, галактоза и др. Глюкоза (виноградный сахар) (рис. 2.7) встречается во всех организмах, в том числе в крови человека, поскольку является энергетическим резервом. Она входит в состав многих сложных Сахаров: сахарозы, лактозы, мальтозы, крахмала, целлюлозы и др. Фруктоза (плодовый сахар) в наибольших концентрациях содержится в плодах, меде, корнеплодах сахарной свеклы. Она не только принимает активное участие в процессах обмена веществ, но и входит в состав сахарозы и некоторых полисахаридов, например инсулина. К олигосахаридамотносят углеводы, образованные несколькими остатками моносахаридов. Они в основном также хорошо растворимы в воде и сладки на вкус. В зависимости от количества этих остатков различают дисахариды (два остатка), трисахариды (три) и др. К дисахаридам относятся сахароза, лактоза, мальтоза и др. Сахароза(свекловичный или тростниковый сахар) состоит из остатков глюкозы и фруктозы, она встречается в запасающих органах некоторых растений. Лактоза, или молочный сахар, образована остатками глюкозы и галактозы, содержится в материнском и коровьем молоке. Мальтоза(солодовый сахар) состоит из двух остатков глюкозы. Она образуется в процессе расщепления полисахаридов в семенах растений и в пищеварительной системе человека Полисахариды — это биополимеры, мономерами которых являются остатки моно- или ди- сахаридов. Большинство полисахаридов нерастворимы в воде и несладкие на вкус. К ним относятся крахмал, гликоген, целлюлоза и хитин. Крахмал — это белое порошкообразное вещество, не смачиваемое водой, но образующее при заваривании горячей водой взвесь — клейстер. Крахмал — основное запасное вещество растений, которое в огромных количествах накапливается в семенах, плодах, клубнях, корневищах и других запасающих органах растений. Качественной реакцией на крахмал является реакция с йодом, при которой крахмал окрашивается в сине-фиолетовый цвет. Гликоген (животный крахмал) — это запасной полисахарид животных и грибов, который у человека в наибольших количествах накапливается в мышцах и печени. Целлюлоза, или клетчатка — основной опорный полисахарид растений. Мономером целлюлозы является глюкоза. Кроме того, клетчатка стимулирует сокращения стенок желудочно-кишечного тракта, способствуя улучшению его работы. Хитин — это полисахарид, мономером которого является азотсодержащий моносахарид. Он входит в состав клеточных стенок грибов и панцирей членистоногих. Функции углеводов. Углеводы выполняют в клетке пластическую (строительную), энергетическую, запасающую и опорную функции. Они образуют клеточные стенки растений и грибов. Липиды — это разнородная в химическом отношении группа низкомолекулярных веществ с гидрофобными свойствами. Данные вещества нерастворимы в воде, образуют в ней эмульсии, но при этом хорошо растворяются в органических растворителях. К простым липидам относятся нейтральные липиды (жиры), воски, стерины и стероиды. Сложные липиды содержат и другой, нелипидный компонент. Наиболее важными из них являются фосфолипиды, гликолипиды и др. Из насыщенных жирных кислот чаще всего встречаются пальмитиновая и стеариновая, а из ненасыщенных — олеиновая. Некоторые ненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в организме человека или синтезируются в недостаточном количестве, и поэтому являются незаменимыми. Остатки глицерина образуют гидрофильные «головки», а остатки жирных кислот — «хвосты». Жиры выполняют в клетках в основном запасающую функцию и служат источником энергии. Ими богата подкожная жировая клетчатка, выполняющая амортизационную и термоизоляционную функции Воски — это сложные смеси жирных кислот и жирных спиртов. У растений они образуют пленку на поверхности листа, которая защищает от испарения, проникновения патогенов и т. п. У ряда животных они покрывают тело или служат для построения сот. К стеринам относится такой липид, как холестерол — обязательный компонент клеточных мембран, а к стероидам — половые гормоны эстрадиол, тестостерон и др. Фосфолипиды, помимо остатков глицерина и жирных кислот, содержат остаток ортофосфор- ной кислоты. Они входят в состав клеточных мембран и обеспечивают их барьерные свойства. Гликолипиды также являются компонентами мембран, но их содержание там невелико. Не- липидной частью гликолипидов являются углеводы. Функции липидов. Липиды выполняют в клетке пластическую (строительную), энергетическую, запасающую, защитную и регуляторную функции, кроме того, они являются растворителями для ряда витаминов. Это обязательный компонент клеточных мембран. К тому же подкожная жировая клетчатка защищает внутренние органы от переохлаждения или перегревания, а также ударов. Регуляторная функция липидов связана с тем, что некоторые из них являются гормонами. 4. Органоиды клетки. Строение и функции 1.Клеточная оболочка, или плазмалемма, животных клеток образована мембраной, покрытой снаружи слоем гликокаликса толщиной 10—20 нм. Основными составляющими гликокаликса служат комплексы полисахаридов с белками (гликопротеины) и жирами (гликолипиды). Плазмалемма выполняет отграничивающую, барьерную, транспортную и рецепторную функции. Благодаря свойству избирательной проницаемости она регулирует химический состав внутренней среды клетки. 2.Ядерная оболочка состоит из двух мембран, разделенных околоядерным (перинуклеарным) пространством.Функциональная роль ядерной оболочки заключается в обособлении генетического материала (хромосом) эукариотической клетки от цитоплазмы с присущими ей многочисленными метаболическими реакциями, а также регуляции двусторонних взаимодействий ядра и цитоплазмы. 3.Ядерный сок образует внутреннюю среду ядра, в связи с чем он играет важную роль в обеспечении нормального функционирования генетического материала. Основу ядерного сока, или матрикса, составляют белки. В составе ядерного сока присутствуют нитчатые, или фибриллярные, белки, с которыми связано выполнение опорной функции: в матриксе находятся также первичные продукты транскрипции генетической информации — гетероядерные РНК, которые здесь же подвергаются процессингу, превращаясь в м-РНК. 4.Ядрышко представляет собой структуру, в которой происходит образование и созревание рибосомальных РНК.С помощью электронного микроскопа в ядрышке выявляют нитчатый и зернистый компоненты. Нитчатый (фибриллярный) компонент представлен комплексами белка и гигантских молекул РНК-предшественниц, из которых затем образуются более мелкие молекулы зрелых рРНК. В процессе созревания фибриллы преобразуются в рибонуклеопротеиновые зерна (гранулы), которыми представлен зернистый компонент. 5В цитоплазме различают основное вещество (матрикс, гиалоплазма), включения и органеллы. Основное вещество цитоплазмы заполняет пространство между плазмалеммой, ядерной оболочкой и другими внутриклеточными структурами. Основное вещество цитоплазмы образует истинную внутреннюю среду клетки, которая объединяет все внутриклеточные структуры и обеспечивает взаимодействие их друг с другом. 6.Рибосома — это округлая рибонуклеопротеиновая частица диаметром 20—30 нм. Она состоит из малой и большой субъединиц, объединение которых происходит в присутствии матричной (информационной) РНК (мРНК). Рибосомы синтезируют белок для собственных нужд клетки и за ее пределы. 7.Пластинчатый комплекс Голъджи образован совокупностью диктиосом числом от нескольких десятков (обычно около 20) до нескольких сотен и даже тысяч на клетку. Диктиосома представлена стопкой из 3—12 уплощенных дискообразных цистерн, от краев которых отшнуровываются пузырьки (везикулы). В пластинчатом комплексе образуются секреторные пузырьки или вакуоли, содержимое которых составляют белки и другие соединения, подлежащие выводу из клетки. В пластинчатом комплексе образуются лизосомы. В диктиосомах синтезируются полисахариды, а также их комплексы с белками (гликопротеины) и жирами (гликолипиды), которые затем можно обнаружить в гликокаликсе клеточной оболочки. 8.Митохондрии (рис. 2.6, Б) — это структуры округлой или палочковидной, нередко ветвящейся формы толщиной 0,5 мкм и длиной обычно до 5—10 мкм. Митохондрия окружена двумя мембранами. Внутренняя ее мембрана образует выпячивания внутрь - кристы, на которых имеется большое скопление окислительных ферментов, участвующих в кислородном этапе дыхания. Внутри митохондрия заполнена матриксом. Главная функция митохондрий состоит в ферментативном извлечении из определенных химических веществ энергии (путем их окисления) и накоплении энергии в биологически используемой форме (путем синтеза молекул аденозинтрифосфата —АТФ). 9.Лизосома представляет собой мембранный пузырек, содержащий внутри ферменты (энзимы) - липазы, протеазы, фосфатазы. Лизосома участвует во внутриклеточном пищеварении поступивших в клетку веществ. Сливаясь с фагосомой, первичная лизосома превращается во вторичную, ферменты активируются. После расщепления веществ образуется остаточное тельце - вторичная лизосома с непереваренными остатками, которые удаляются из клетки. 10.Клеточный центр имеет в составе центриоли.Центриолъ имеет вид «полого» цилиндра диаметром около 150 нм и длиной 300—500 нм. Ее стенка образована 27 микротрубочками, сгруппированными в 9 триплетов. В функцию центриолей входит образование нитей митотического веретена, которые также образованы микротрубочками. Центриоли поляризуют процесс деления клетки, обеспечивая расхождение сестринских хроматид (хромосом) в анафазе митоза. 5. Сравнение строения клеток животных, растений и грибов  6. Сравнительная характеристика митоза и мейоза. Биологическое значение этих форм клеточного деления  Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений. Биологическое значение мейоза: образуются гаметы с гаплоидным набором хромосом. Это обеспечивает постоянство хромосом; возникают новые различные комбинации негомологических хромосом; происходит рекомбинация генетического материала гомологических хромосом. 7. Размножение как свойство жизни. Многообразие форм размножения.Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения. Биологическое значение размножения  СРАВНЕНИЕ:  8. Гаметогенез, его биологическое значение. Периоды гаметогенеза. Отличия ово- и сперматогенеза Гаметогенез - процесс образования гамет или половых клеток(Овогенез) и сперматозоидов (Сперматогенез) Различают 4 стадии: размножения, роста, созревания и формирования РАЗЛИЧИЯ: 1. Сперматогенез включает стадию формирования (ее нет при овогенезе. Сперматозоиды проходят дополнительную четвертую стадию для того, чтобы приобрести своеобразную форму и сформировать аппарат движения. 2. Из сперматоцита I порядка получается 4 половых клетки, а из ооцита I порядка получается 1 полноценная половая клетка. 3. Яйцеклетки образуются циклически, процесс повторяется через 21-35. Сравнительная характеристика овогенеза и сперматогенеза показывает, что у женщин мейоз начинается в период внутриутробного развития. Ооциты I порядка у новорожденной девочки останавливаются в фазе мейоз I, и завершается созревание ооцита к моменту полового созревания. У мальчиков процесс образования сперматозоидов идет непрерывно и сохраняется в течение всей половой зрелости мужчины. 4. Существуют значительные различия в количестве образованных половых клеток в женском и мужском организме. Взрослый мужчина производит 30 миллионов спермиев в день, а женщина - порядка 500 зрелых яйцеклеток за всю свою жизнь. 5. Стадия роста при сперматогенезе короче, чем при овогенезе. 6. При овогенезе имеются полярные телеца, что отсутствует при сперматогенезе. 7. Сперматогенез более подвержен влиянию внешней среды, нежели овогенез, что связано с различием в расположении половых органов - семенники находятся вне брюшной полости. 8. Поскольку образование яйцеклеток начинается еще до рождения девочки, а завершается для яйцеклетки только после ее оплодотворения, то неблагоприятные факторы внешней среды могут повлечь генетические аномалии у потомства. 9. Изменчивость как неотъемлемое свойство живого. Классификация форм изменчивости и их характеристика. Изменчивость – это способность организмов приобретать отличия от других особей своего вида.  МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ – это изменения ДНК клетки (изменение строения и количества хромосом). Возникают под действием ультрафиолета, радиации (рентгеновских лучей) и т.п. Передаются по наследству, служат материалом для естественного отбора (мутационный процесс – одна из движущих сил эволюции). КОМБИНАТИВНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ возникает при перекомбинации (перемешивании) генов отца и матери. Источники: 1) Кроссинговер при мейозе (гомологичные хромосомы тесно сближаются и меняются участками). 2) Независимое расхождение хромосом при мейозе. 3) Случайное слияние гамет при оплодотворении. МОДИФИКАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ возникает под действием окружающей среды. По наследству не передаётся, потому что при модификациях меняется только фенотип (признак), а генотип не меняется. 10. Т. Морган. Основные положения хромосомной теории наследственности 1. Хромосомы являются носителями наследственной информации. 2. Каждая хромосома содержит множество генов. 3. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно (сцепленно) и образуют группу сцепления. 4.Число групп сцепления равно гаплоидному числу хромосом данного вида (у гетерогаметного пола больше на одну). 5. Сцепление аллелей, расположенных в одной хромосоме, может нарушаться за счет кроссинговера. 6. Гены расположены в хромосомах в линейной последовательности. 7. Частота кроссинговера (нарушения сцепления) пропорциональна расстоянию между генами. О 11. Грегор Мендель. Законы Менделя. Первый закон Менделя Закон единообразия гибридов первого поколения — при скрещивании двух гомозиготных организмов, относящихся к разным чистым линиям и отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных проявлений признака, всё первое поколение гибридов (F1) окажется единообразным и будет нести проявление признака одного из родителей. Этот закон также известен как «закон доминирования признаков». Его формулировка основывается на понятии чистой линии относительно исследуемого признака — на современном языке это означает гомозиготность особей по этому признаку. |