задачи. Задача 1 На жд перегоне произошла авария. Опрокинулась жд цистерна с ахов

Скачать 130.09 Kb. Скачать 130.09 Kb.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Условия нахождения людей | Без противогазов | Обеспеченность противогазами, % | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| Открыто | 90-100 | | | | | | | | | |

| В простейших укрытиях, зданиях | | | | | | | | | | |

Примечание. Структура потерь людей в очаге поражения: лёгкая степень – 25%, средняя степень – 40%, со смертельным исходом – 35%.

ЗАДАЧА 2

Помещение размером АВН необходимо оборудовать для работы операторов компьютеров.

Выбрав соответствующие варианту условия задания (табл. 2), требуется:

Разместить в соответствии с санитарными нормами максимально возможное число компьютеров.

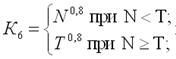

Привести схему расположения компьютеров и размещения операторов.

Рассчитать необходимое число светильников и подобрать к ним соответствующие лампы так, чтобы в помещении была обеспечена нормируемая освещенность – 400 лк.

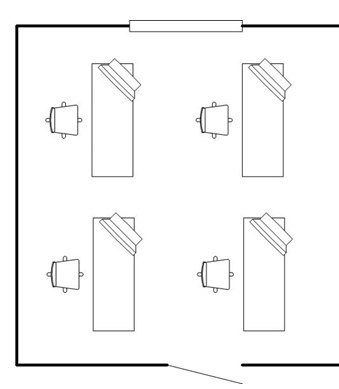

Привести схему размещения светильников.

Определить количество избыточного тепла, выделяемого в рабочую зону компьютерами, лампами и людьми, приняв:

энергию тепла (Qh), излучаемого одним человеком, равной 93 Вт (категория работ – 1а);

температуру удаляемого из помещения воздуха (tу) равной 250С;

температуру подаваемого в помещение воздуха (tп) равной 22,20С.

Рассчитать производительность кондиционера, который обеспечит удаление из помещения избыточного тепла.

Подобрать необходимый тип кондиционера. При этом следует учесть тепловую энергию, выделяемую им.

Решение.

1. Максимально возможное число компьютеров с жидкокристаллическими дисплеями в помещении определяется в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы". Площадь на одного пользователя должна составлять не менее 4,5 м2.

Площадь помещения: S = 3.5 5 = 17.5 м2

Максимально возможное число компьютеров: n = S / 4.5 = 17.5/4.5 = 3.9 ≈ 4 шт.

Следовательно, в помещении можно разместить не более 4 компьютеров.

2. Схему расположения компьютеров и размещения операторов представляют согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работ":

3. Для освещения помещения выбираем компактные люминесцентные лампы, четырехдуговые, модель 4U 45 Е2727: мощность - 45 Вт, Ф = 2850 лм;

4. Необходимое число светильников определяется по формуле:

где E - нормируемая освещенность, равная 400 лк; S - площадь помещения; z - коэффициент неравномерности освещения (для люминесцентных ламп z = 1,15); Kз - коэффициент запаса, учитывающий прозрачность воздуха; Ф - номинальный световой поток лампы (2850 лм); m - число ламп в светильнике, для КЛЛ равно 1; u - коэффициент использования светового потока, зависящий от индекса помещения i и коэффициентов отражения п; с; р:

где: А, В - длина и ширина помещения, м;

h - высота подвеса светильника над освещаемой поверхностью, м.

С учетом заданных п, с, р находим коэффициент использования светового потока (в долях) для ламп КЛЛ: u = 49% (светильник "Астра").

Определяем необходимое число светильников

5. Для обеспечения нормируемой освещенности рабочих мест помещение оборудуем 9 светильниками, с компактной люминесцентной лампой в каждом:

6. Определим количество избыточного тепла, выделяемого в рабочую зону компьютерами, лампами и людьми:

Qизб = Qоб + Qосв +Qл+Qр - Qотд, Вт.

Каждое из слагаемых определяется по следующим формулам:

Qоб=Pоб·η·β, Bm,

где Pоб - мощность, потребляемая оборудованием, Вт; потребляемая мощность одного компьютера - 260 Вт (по условию);

η - коэффициент передачи тепла от оборудования в помещение (для компьютерной техники η = 0,15);

β - коэффициент одновременности работы оборудования (если загружено все оборудование, то β = 1).

Qосв = Pосв·α·β·cosφ, Вт,

где Росв - мощность, потребляемая осветительными установками, Вт;

α - коэффициент перевода электрической энергии в тепловую (для люминесцентных ламп α = 0,1);

β - коэффициент одновременности работы осветительных приборов (если работают все осветительные установки, то β = 1);

cosφ= 0,7 - постоянный коэффициент.

Qл = n·q, Вт,

где п - количество работающих людей;

q - тепло, выделяемое одним человеком, 93 Вт (по условию).

Qоб = 260·4·0,15·1 = 156 Bm;

Qосв = 45·9·0,1·1·0,7 = 29 Вт;

Qл = 93·4 = 372 Вт;

Qизб = 156+29+372 = 557 Вт.

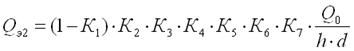

7. Необходимую производительность кондиционера (м3/ч), который обеспечит удаление из помещения избыточной теплоты, определим по формуле:

где L - производительность вентиляционной системы (кондиционера); м3 /ч; Qизб - избыточная теплота (тепловой поток) в помещении, подлежащее удалению, Вт; с - теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/м3·°С; tу - температура воздуха, удаляемого из помещения, равная 25°С (по условию); tn - температура воздуха, поступающего в помещение, равная 22,2°С (по условию).

8. Выбираем кондиционер настенного типа: модель RAS-11EKH мощность охлаждения - 3450 Вт; производительность по воздуху - 750 м3/ч; потребляемая мощность - 1270 Вт. Для удаления 596 м3/ч необходим 1 кондиционер.

9. Теплота, выделяемая кондиционером при работе:

Qкон = 1270·1·0,2·1 = 254 Вт.

Тогда:

Qобщ = 557+254 = 811 Вт.

Окончательно, необходимая производительность (м3/ч):

ЗАДАЧА 3

Установить общий класс условий труда по показателям рабочей среды и напряженности трудового процесса работника, в должностные обязанности которого входит работа компьютером (основная) и с документацией (вспомогательная).

Выбрав соответствующие варианту условия задания (табл. 4-7), требуется определить:

среднее значение эквивалентного уровня шума от нескольких источников (компьютеров) и класс условий труда по этому показателю

значения показателей естественного и искусственного освещения в отделе и класс условий труда по ним

класс условий труда по показателям микроклимата в помещении применительно к холодному периоду года

класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

заполнить итоговую таблицу и провести общую оценку условий труда. При необходимости рекомендовать мероприятия по уменьшению (устранению) воздействия вредных факторов.

РЕШЕНИЕ:

1. Среднее значение эквивалентного уровня шума Lсум при наличии в помещении нескольких источников определяем по формуле (1.1) прил. 1:

L сум = Lэкв +10* lg n = 45 + 10 lg 4 =45 + 6 = 51 дБА

Значения 10 lg n находим по табл. П.1.1 в зависимости от n.

В соответствии санитарными нормами, уровень шума на рабочих местах не должно превышать 80 дБА.

Класс условий труда по рассчитанному значению уровня шума на рабочем месте определяем по табл.П.1.3:

ПДУ = 80дБА, рассчитанноеLсум = 51 дБА.

Нет превышения ПДУ

В соответствии с таблицей П 1.3 класс условий труда–2–допустимый.

2.Определяем значения показателей естественного и искусственного освещения в цехе.

2.1 Расчет коэффициента естественного освещения проводится по формуле:

2.2 По таблице определяем нормативное значение естественного и искусственного освещения для разряда зрительной работы 111 – высокой точности

Коэффициент естественного освещения ер=1,5%;

Освещённость рабочих поверхностей Е = 300 лк.

2.3 Расчет освещенности искусственным освещением горизонтальной рабочей поверхности выполняется по формуле:

где Ф – световой поток одной лампы, лм для ламп ЛБ 65 Ф = 4600 лм;

п – число ламп в светильнике, 2 шт.;

m – число светильников в помещении, 4 шт.;

u- коэффициент использования светового потока.

Индекс помещения рассчитываем по зависимости.

По таблице для светильника ЛДОР и рп, рc, р р = 70*50*10 определяем коэффициент использования светового потока u =56%;

S – площадь освещаемого помещения,64,8 м2;

z – коэффициент неравномерности освещения, 1,11;

Kз – коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности вследствие загрязнения и старения ламп и светильников, а также снижения отражающих свойств поверхностей помещения.

Е =

Проводим оценку параметров световой среды по рассчитанным значениям показателей естественного и искусственного освещения.

Класс условий труда:

а) по показателю естественной освещенности (КЕО=0,86%) – допустимый (2).

б) по показателю искусственного освещения (Е=144,6 лк) –вредный второй степени(3,2).

Класс условий труда – вредный второй степени (3,2).

3. Определяем класс условий труда по показателям микроклимата в помещении применительно к холодному периоду года.

Для установления класса условий труда сопоставляем заданные параметры микроклимата в помещении с оптимальными и допустимыми величинами показателей микроклимата, согласно СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Заданные параметры микроклимата (t=16оС, отн. влажность 66%) соответствуют значениям показателей класса вредный второй степени для холодного периода года (категории работ по уровню энергозатрат 1б).

Класс условий труда вредный второй степени (2).

4.Определяем класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

Итоговая таблица по оценке условий труда работника по степени вредности и опасности

| Факторы | Класс условий труда | | | | | | | |

| оптимальный | допустимый | вредный | опасный (экстремальный) | | | | | |

| | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | | | |

| Химический | | + | | | | | | |

| Биологический | | + | | | | | | |

| Аэрозоли ПФД | | + | | | | | | |

| Акустические | Шум | | + | | | | | |

| Инфразвук | | + | | | | | | |

| Ультразвук воздушный | | + | | | | | | |

| Вибрация общая | | + | | | | | | |

| Вибрация локальная | | + | | | | | | |

| Ультразвук контактный | | + | | | | | | |

| Неионизирующие излучения | | + | | | | | | |

| Ионизирующие излучения | | + | | | | | | |

| Микроклимат | | + | | + | | | | |

| Освещение | | + | | + | | | | |

| Тяжесть труда | + | | | | | | | |

| Напряженность труда | | | + | | | | | |

| Общая оценка условий труда | 3.2 | | | | | | | |

Общая оценка условий труда производят по наиболее высокому классу и степени вредности – класс условий труда вредный 2 степени (3.2).

ЗАДАЧА 4

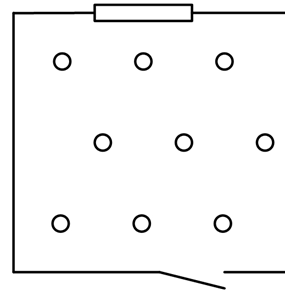

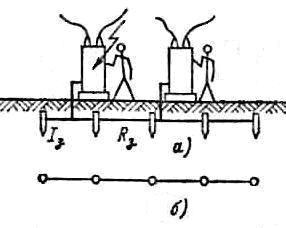

В помещении, которое используется для ремонта электронной аппаратуры, размещено электрооборудование подлежащее заземлению. Необходимо рассчитать защитное заземляющее устройство, которое состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей, приваренных друг к другу, рис.1

Вертикальный заземлитель выполнении из стальных стержней. В качестве соединительной полосы (горизонтального заземлителя) предлагается использовать стальную шину, уложенную в земле на глубине 0,7 м.

Условия задачи: электрическое сопротивление естественных заземлителей, характеристика грунта, размеры вертикального заземлителя: (Lс – длина стержня; D –диаметр стержня) и размеры соединительной полосы ( Lп –длина, В – ширина, H –высота), в соответствии с вариантом приведены в таблице 8.

Рис. 1 Схема группового заземляющего устройства.

а) фронтальная проекция, б) горизонтальная проекция.

РЕШЕНИЕ.

1. Для электрических установок напряжением до 1000V сопротивление заземлителя Rз не должно превышать 4Ом.

Определяется расчетное удельное сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента (таблица П.4.1 и таблица П.4.2)

ρрасч=ρ * φ=200*1,50=300 Ом*м

ρрасч=ρ * φ=200*1,50=300 Ом*м Определяется сопротивление искусственного заземлителя.

Если считать, что искусственные и естественные заземлители соединены параллельно и их общее сопротивление не должно превышать норму Rз (4 Ом)

Rи = Rе*Rз/(Rе-Rз)=5*4/(5-4)=20 Ом

4. Определяется сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rст.од. по следующей зависимости:

= 102,2 Ом

= 102,2 ОмВыбирают расстояние между вертикальными заземлителями равным одной длине вертикального заземлителя (3 м).

Определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей, размещенных в ряд:

N= Lп / l = 15/3,0 =5 шт

По таблице П. 4.3 определяют коэффициент использования вертикальных стержней. Значения ηст для 5 стержней это 0,72

Для соединительной полосы в таблице П 4.4 есть значения для 4 стержней это 0,77 и для 8 стержней это 0,67, также используют метод интерполяции

ηполосы = 0,67+

=0,695

=0,695Определяют сопротивление соединительной полосы Rп по зависимости:

Rп =

= 28,42Ом

= 28,42ОмДалее находят сопротивление всех стержней Rcт :

Rcт= Rп*Rи/(Rп+ Rи) = 28,42*20/(28,42-20)= 30,86Ом

Уточняют число вертикальных заземлителей с учётом коэффициент их использования.

N = Rст.од /η ст *Rст = 102,2/0,72*30,86 =4,595

Тогда коэффициенты использования ηст = 0,72;

ηполосы=0,67+

=0,74

=0,74Проверяют сопротивление растеканию группового заземлителя.

≤ Rи

≤ Rи 102,2*28,42/(102,2*0,74+28,42*0,72*5)=17,8 ≤ 20Ом

Условие выполняется.

По результатам расчета заземлитель будет представлять 5 вертикальных стержней, расположенных в ряд, соединенных горизонтальной полосой на глубине 0,7 м.

ЗАДАЧА 5

Установить общий класс условий труда по показателям рабочей среды и напряженности трудового процесса мастера участка по ремонту автомобилей, Выбрав соответствующие варианту условия задания (табл. 9-12), требуется определить:

среднее значение эквивалентного уровня шума от нескольких источников (двигателей автомобилей) и класс условий труда по этому показателю

значения показателей естественного и искусственного освещения в помещении автосервиса и класс условий труда по ним

класс условий труда по показателям микроклимата в помещении применительно к холодному периоду года

класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

заполнить итоговую таблицу и провести общую оценку условий труда. При необходимости рекомендовать мероприятия по уменьшению (устранению) воздействия вредных факторов.

При решении воспользоваться приложениями 3 и 5.

Решение.

1. Среднее значение эквивалентного уровня шума Lсум при наличии в помещении нескольких источников:

L сум = Lэкв +10· lgn = 43 + 6 = 49 дБА.

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" допустимое значение среднего эквивалентного уровня звука, создаваемого ПЭВМ на рабочих местах не должно превышать 50 дБА. Таким образом, уровень шума не превышает ПДУ.

Класс условий труда - 2 - допустимый.

2. Определяем значения показателей естественного и искусственного освещения.

2.1 Расчет коэффициента естественного освещения:

2.2 Определяем нормативное значение естественного и искусственного освещения для разряда зрительной работы V11 - общее наблюдение за технологическим процессом:

Коэффициент естественного освещения ер=1,0%;

Освещённость рабочих поверхностей Е = 200 лк.

2.3 Расчет освещенности искусственным освещением горизонтальной рабочей поверхности выполняется по формуле (2.2) прил.2:

где Ф - световой поток одной лампы, лм; для ламп ЛБ 65 Ф = 4600 лм;

п - число ламп в светильнике, 2 шт.;

m - число светильников в помещении, 18 шт.;

u - коэффициент использования светового потока.

Индекс помещения:

Для светильника типа "Астра" и рп, рc, р р = 70*50*10 определяем коэффициент использования светового потока и = 44%;

S - площадь освещаемого помещения, 26.4 м2;

z - коэффициент неравномерности освещения, 1,14;

Kз - коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности вследствие загрязнения и старения ламп и светильников, а также снижения отражающих свойств поверхностей помещения, 1,4.

Е =

Проводим оценку параметров световой среды по рассчитанным значениям показателей естественного и искусственного освещения.

Класс условий труда:

а) по показателю естественной освещенности - допустимый (2).

б) по показателю искусственного освещения - допустимый (2).

Класс условий труда - допустимый (2).

3. Определяем класс условий труда по показателям микроклимата в помещении применительно к холодному периоду года.

Для установления класса условий труда сопоставляем заданные параметры микроклимата в помещении с оптимальными и допустимыми величинами показателей микроклимата, согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Заданные параметры микроклимата (t=18оС, отн. влажность 76%) соответствуют значениям вредных показателей для холодного периода года (категории работ по уровню энергозатрат 1б).

Класс условий труда: вредный (3.1).

4. Определяем класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса.

Труд напряженный 1-й степени (3.1) т.к. от 1 до 5 (5) показателей отнесены к классу 3.1, а от 1 до 3 (2) показателей - к классу 3.2.

Итоговая таблица по оценке условий труда работника по степени вредности и опасности

| Факторы | Класс условий труда | |||||||

| Опти-мальный | Допусти-мый | вредный | опасный (экстре-мальный) | |||||

| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | ||

| Химический | | - | | | | | | |

| Биологический | | - | | | | | | |

| Аэрозоли ПФД | | - | | | | | | |

| Акустические | Шум | | + | | | | | |

| Инфразвук | | - | | | | | | |

| Ультразвук воздушный | | - | | | | | | |

| Вибрация общая | | - | | | | | | |

| Вибрация локальная | | - | | | | | | |

| Ультразвук контактный | | - | | | | | | |

| Неионизирующие излучения | | - | | | | | | |

| Ионизирующие излучения | | - | | | | | | |

| Микроклимат | | | + | | | | | |

| Освещение | | + | | | | | | |

| Тяжесть труда | | | | | | | | |

| Напряженность труда | | | + | | | | | |

| Общая оценка условий труда | 3.1 | |||||||

Общая оценка условий труда производят по наиболее высокому классу и степени вредности - класс условий труда вредный 1 степени (3.1).

Степень вредности условий труда определена по параметрам микроклимата и напряженности труда. На законодательном уровне установлены следующие льготы для степени 3.1: дополнительный отпуск; сокращенная норма часов труда в неделю; доплата в процентном соотношении к окладу либо часовой ставке; проведение медицинских обследований; досрочный выход на пенсию; выдача специального питания; страхование от несчастных случаев; запрет на совместительство должностей. Для улучшения условий труда работника необходимо повысить температуру воздуха на рабочем месте и снизить влажность, также, если это возможно по условиям технологического процесса, снизить некоторые параметры (2.6 Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов при выполнении работы), 3.4 Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену - параметры степени 3.2), приводящие к высокой напряженности трудового процесса.

,

,