Задача 9 (1). Задача 9 Библиографический список

Скачать 89 Kb. Скачать 89 Kb.

|

|

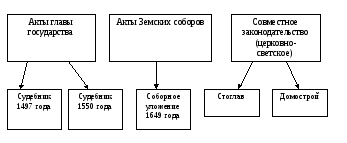

Содержание 1 Формы процесса в русском процессуальном праве IХ век – 1917 год………..3 Задача 9……………………………………………………………………………..10 Библиографический список……….……………………………………………….11 1 Формы процесса в русском процессуальном праве IХ век – 1917 год Можно выделить следующие этапы становления процессуального права России: 1) 1917 г. – середина 20-х гг. ХХ в.; 2) середина 20-х гг. – 60-е гг. ХХ в.; 3) 60-е гг. – середина 90-х гг. ХХ в.; 4) середина 90-х гг. ХХ в. – настоящее время. Исходя из существа процессуального права каждого из перечисленных этапов, условно их можно назвать: послереволюционный период, «сталинский период», «доперестроечный период», период реформ. Древнейшим источником права является обычай. Он не может возникнуть в результате деятельности отдельных личностей и является обязательной нормой именно потому, что признается всем народом.Обычай – это правило поведения, сложившееся исторически, на протяжении жизни нескольких поколений, ставшее всеобщим в результате многократного повторения. Но с развитием общества эти обычаи начинают охраняться не самими соплеменниками, а выделяемыми из их состава органами управления (вождями, дружинниками, жрецами) т. е. они переходят в разряд обычаев правовых, и таким образом появляется обычное право. Ярчайшими его проявлениями в Древнерусском государстве являлись круговая порука и кровная месть. Отношения славян с другими странами изменило в X веке состояние обычного права двояким образом: увеличило разнообразие в понимании юридических норм и заставило привести в соответствие с иностранными свои отечественные нормы. Отсюда возникли первые приемы древнерусского законодательства: договоры с иноземцами и рецепция (от латинского принятие, усвоение) чужих законов т. е. усвоение римского права. До X века на Руси не существовало письменных сборников обычного права. Впервые письменную форму стали применять при заключении договоров. Известны следующиетипы договоров: - международные, с греками и немцами. Первыми международными соглашениями Руси были договоры с Византией (907, 911, 945, 971 годов). Основное содержание договоров составляли нормы торгового, международного, уголовного, гражданского права; - договоры русских князей между собой; - договоры, заключенные между князем и его дружиной. Принятие христианства (988 год) осуществило переворот в развитии права. Кодексы церковного права, принятые русской церковью из Византии, включали законы собственно церковные (правила или каноны) и законы гражданско-светские. Такие сборники церковно-гражданского права назывались Номоканоны. Они оказали большое влияние не только на сферу церковного законодательства и управления, но и на законодательство светское, судебную и административную практику. X – XI века дали нам несколько законодательных памятников, среди которых наиболее примечательны Устав Владимира Святославича о судах церковных и десятине, Судный закон людем (его же), Устав Ярослава о судах церковных, Русская правда разных редакций. Русская правда – первый писаный памятник русского права. В ней нашли выражение основные отрасли права: гражданское, уголовное процессуальное. Первое ученое открытие Русской правды принадлежит В.Н. Татищеву, который отыскал ее список в одной из новгородских летописей XV века и представил со своими примечаниями в Императорскую Академию в 1738 году. Впервые в 1767 году Русскую правду издал Шлецер. Русское право с самого начала развивалось как право национальное, византийские заимствования сочетались с потребностями национального права, русскими обычаями и правовыми понятиями. 2-й период. Для этого периода характерны две формы законодательства: Двинская уставная грамота является самым старейшим после Русской правды законодательным памятником. Она была дана Двинской области Великим князем московским в 1397 году. В это время двиняне отделились от Новгорода, которому они были подчинены, и признали власть московского князя. Присоединение требовало единообразия суда в Москве и Двинске и жители Двинска просили московского князя дать им такой устав, который служил бы для них руководством в судных делах. По содержанию Двинскую уставную грамоту можно разделить на несколько частей: о видах суда по уголовным преступлениям; о порядке суда; о подсудности; о торговых пошлинах. Белозерская уставная грамота определяет порядок суда и управления белозерских наместников и пошлины, ими получаемые. В 1843 году в библиотеке князя Воронцова среди старинных документов были найдены постановления об устройстве судебных учреждений в Пскове, о порядке судопроизводства, а также постановления гражданские и уголовные. Комплекс найденных статей получил название Псковская судная грамота. Время появления ПСГ спорно. В ее заглавии сказано, что она была написана на псковском общем вече в 1397 году «по благословению попов всех пяти соборов» (несколько церквей в Пскове составляли собор – церковную общину, имевшую свое управление и своих представителей в лице старост, избираемых как из духовных, так и из светских лиц). Но в 1397 году в Пскове было известно только четыре собора. Появление пятого собора относится к 1462 году, и поэтому ряд историков полагают, что ПСГ появилась не ранее 1462-1463 годов. Ее окончательный вариант сложился во второй половине XV века. ПСГ состоит из 120 статей. По сравнению с Русской правдой в ней более детально регламентируются гражданско-правовые отношения и институты. НСГ дошла до нас в отрывке из 42 статей. Датируется она серединой XV века. Состоит из статей по судоустройству и отчасти – судопроизводству. 3-й период. Известны три формы законодательства:  Судебник 1497 года считается первым опытом кодификации (текст документа впервые найден в1817 году). Объединение политическое (создание Московского царства) требовало общих юридических норм для всего государства. Считается, что Судебник написан дьяком Василием Гусевым и утвержден Великим князем и Боярской думой. Источники Судебника 1497 года: Русская правда; Псковская судная грамота; уставные грамоты местного управления; текущее законодательство московских князей. Но ряд старых норм были принципиально переделаны. Судебник состоит из трех частей: о суде центральном (ст. 1–36); о суде провинциальном, наместническом (ст.37–44); нормы материального права: о наследстве, договорах, о холопстве, о переходе крестьян (ст. 46–55 с добавочными ст. 67–68). Судебник 1550 года называют Царский судебник (текст документа впервые опубликован в 1768 году в Татищевской обработке). Основным его источником является Судебник 1497 с дополнениями Великого князя Василия Ивановича и новыми узаконениями самого Ивана Грозного. Сравнивая Судебники следует отметить несколько принципиальных различий. Во-первых, в документе 1550 года статьи дополняются разъяснениями о последствиях нарушения закона. Во-вторых, Судебник 1550 года разделяет некоторые постановления предыдущего, создавая из одной статьи несколько. В третьих, в Судебнике 1550 года более 30 новых статей: о холопстве, кабале и праве родового выкупа; о силе действия и порядке составления законов; об участии старост и целовальников в наместническом суде. В июле 1648 года царь, Боярская Дума, верхи духовенства приняли решение о необходимости согласовать между собой все источники действующего права и, дополнив их новыми постановлениями, свести воедино. Принятия нового Уложения требовала и общая обстановка в стране, связанная с обострением антифеодальной борьбы. Усиливались противоречия между различными группами населения, дворянство и горожане выдвигали правительству свои требования, надеясь на их удовлетворение. Проект нового Уложения было поручено составить комиссии из бояр во главе с князем Н.И. Одоевским. Для рассмотрения и утверждения Уложения был созван Земский собор, который завершил свою работу в 1649 году. Соборное уложение – это первый печатный сборник законов России, разосланный в отраслевые и местные органы власти. Основные источники: Судебники и указные книги приказов; Стоглав; царские указы; решения Земских соборов; решения Боярской думы; византийское и литовское законодательство. Соборного уложения состоит из 25 глав, разделенных на 967 статей. По содержанию его можно разделить на несколько частей: государственное право (I–IX глава); устав судоустройства и судопроизводства (X–XV глава); вещное право (XVI–XX глава); уголовное уложение (XXI – XXII глава); добавочная часть; о стрельцах и казаках; питейный устав (XXIII– XXV глава). 4-й период. Основным источником права являются законы, издаваемые государством в форме: В XVIII веке закон окончательно признан основным источником права. Устанавливается понятие о законе, способах его возникновения и действия. Формула «государь указал, а бояре приговорили» в эпоху правления Петра I полностью потеряла свое значение, и закон теперь воспринимается как воля государя, правильно объявленная. В практику вошло и печатание законов, они читались в церквях, тексты законов помещались на видных местах. Устанавливалось, что закон обратной силы не имеет, а право толкования закона предоставлялось Сенату. И Петр I и Екатерина II требовали от закона четкости и ясности изложения. Но в петровском законодательстве более всего нашло отражение его пристрастие к западным образцам. С царствования Петра наступает новый этап влияния римского права на российское, но теперь оно приходит со стороны Европы. И в названии правовых актов, и в терминах, используемых в законах, русские определения встречались скорее как исключения. Петр верил в силу закона, во время его правления законы издавались по любому поводу. Но для абсолютной монархии становится характерным отраслевая дифференциация законодательства. 5-й период. Основная отличительная черта – сведение всех существующих законов воедино. Попытки кодификации права предпринимались с XVIII века, но успехом не увенчались. При Николае I начинает активно работать второе отделение СЕИВК и его работа становится успешной благодаря деятельности М.М. Сперанского. Первоначально он приступает к созданию Полного собрания законов, которое включало все нормативные акты со времен Соборного уложения. Принцип составления этого собрания был хронологическим, оно составило 40 основных томов и 6 томов приложения (1830 год). В 1832 году был опубликован Свод законов Российской империи (введен в действие в 1835 году). Свод был издан в 15 томах, объединенных в 8 книг. Материалы располагались по системному принципу (соответствовали отраслям права). Право делилось на публичное (государственные законы) и частное (гражданские законы). К государственным законам относились также законы предохранительные (уставы благочиния) и законы уголовные. 6-й период. Для этого этапа характерно: - переиздание Свода законов; - создание крупных уголовных кодексов – Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864 год), и Уголовного уложения 1903 года; - утверждение в новой редакции Основных законов Российской империи (апрель 1906 года); - в связи со свержением императорской власти (Февраль 1917 года) основными формами законодательных актов Временного правительства стали: положения, воззвания, декларации. Были отменены Основные законы Российской империи. Задача 9 «Русская правда». Купец Осинин взял ткань на реализацию для продажи его в другом городе. При перевозке буря разметала корабли и товар погиб. У купца не оказалось ни денег, ни товара. Хозяин ткани Смирнов подал в суд. Какое решение примет суд? Ответ: Русская правда. Перевозка. Купец не отвечал за товары и деньги, взятые в кредит, если терпел кораблекрушение или пожар (давалась рассрочка на несколько лет). Но если он пропивал, проигрывал или портил, то доверители поступали с ним как угодно. Таким образом, Смирнов обратившись в суд не получит возмещения за товар от перевозчика. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОКОсновная литература

Нормативные документы

Дополнительная литература

|