экспл. Практическое занятие №45. Технологии исправления негерметичности. Занятие 45. Технологии исправления негерметичности эксплуатационной колонны

Скачать 57.67 Kb. Скачать 57.67 Kb.

|

|

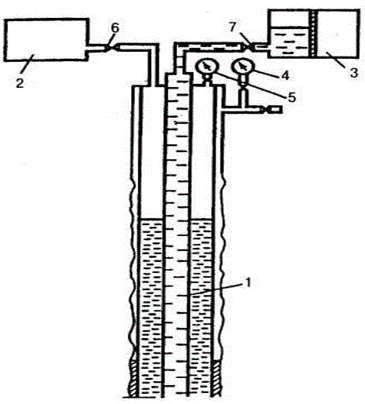

Практическое занятие №45. Технологии исправления негерметичности эксплуатационной колонны. 1. Виды и причины нарушения герметичности эксплуатационных колонн Изучению видов и причин нарушений обсадных колонн уделено большое внимание как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Основные факторы, определяющие потерю герметичности обсадных колонн, можно разделить на четыре группы: геологические, технико-экономические, физико-механические и субъективные. Первая группа факторов характеризуется частыми обвалами стенок ствола скважины, выбросом бурового раствора, воды, нефти и газа, смятием промежуточных и эксплуатационных колонн, аномально высокими пластовыми давлениями, наличием высоких пластовых температур, набуханием породы (в т. ч. в продуктивных пластах), пробкообразованием, высокой сейсмической активностью. Главнейшие факторы второй группы — не соответствующие условиям конструкции скважин, способ бурения, качество и компоновка применяемых обсадных труб, скорость и способ спуска, технология цементирования обсадной колонны, продолжительность работы в обсадной колонне, технология оборудования устья скважин, освоения, эксплуатации, ремонтные работы, искривление ствола скважины. К основным параметрам третьей группы факторов относятся: прочность, проницаемость, коэффициент линейного расширения, пластичность тампонажного камня; прочность, коррозионная и абразивная стойкость материала труб; коэффициент линейного расширения горных пород; технологические свойства фильтрационной корки. Четвертая группа факторов в основном зависит от организации производства, опыта и квалификации исполнителей. Однако их роль в потере герметичности обсадных колонн велика. К ним относятся нарушение организации процесса спуска обсадной колонны, подача на буровую некачественных труб, неточный расчет обсадной колонны, несвоевременный долив промывочной жидкости при спуске колонны. Схема классификации повреждений обсадных колонн выглядит следующим образом: 1-я группа — дефекты металлургического производства (нарушения обсадных труб при изготовлении); 2-я группа — дефекты, возникающие при нарушениях правил погрузки, разгрузки, перевозки и хранения труб (нарушения обсадных труб при транспортировке и хранении); 3-я группа — дефекты, появляющиеся в процессе эксплуатации (нарушения осадных труб при эксплуатации). К типичным (часто встречающимся) видам нарушения герметичности обсадных колонн в скважинах можно отнести: раковины коррозионного и эрозионного износа (отверстия); продольные, поперечные, полые порывы, порезы (трещины); некачественную геометрию и недовинчивание резьбовых соединений; перфорацию труб и пр. Количество и номенклатуру нарушений обсадных колонн можно значительно уменьшить, если строго соблюдать технологический процесс бурения скважин; применять обсадные трубы с антикоррозионным и термостойким покрытием; использовать предохранительные кольца, центраторы на бурильных и насосно-компрессорных трубах; применять защитные оболочки для долот при спуске их в забой и др. 2. Поиск интервала негерметичности методом поинтервальной опрессовки колонны газообразным агентом Для определения интервала негерметичности методом поинтервальной опрессовки на скважине устанавливают цементировочный агрегат (ЦА), газонагнетающий агрегат – автомобильную газификационную установку (АГУ) со сжиженным азотом или паропроизводительную установку (ППУ).  Рис. 5 Схема поинтервальной опрессовки колонны газообразным агентом 1 – НКТ; 2 – газонагнетающий агрегат; 3 – мерная емкость; 4,5 – манометры; 6,7 –краны Затрубное пространство скважины обвязывают с газонагнетающим агрегатом 2, а трубное - с мерной емкостью 3 цементировочного агрегата (рис. 1). Для опорожнения и опрессовки исследуемого интервала через открытый кран 6 в затрубном пространстве подают газообразный агент. При этом замеряют объем вытесняемого из НКТ бурового раствора, поступающего через открытый кран 7 в мерную емкость. 3. Определение интервала негерметичности поинтервальной опрессовкой обсадной колонны высоковязкой жидкостью В этом случае в качестве высоковязких жидкостей используются загущенные водные растворы полимеров (например, КМЦ, ПАА и др,). Рецептуры растворов подбирают в лабораторных условиях. Вязкость этих растворов, как показывает практика, должна быть не менее чем в 10 раз выше вязкости бурового раствора. Башмак НКТ располагают на расстоянии 5 - 10 м выше искусственного забоя или цементного моста, установленного над интервалом перфорации. Колонну спрессовывают, фиксируют величину падения давления ∆р. В специальной емкости или мерной емкости ЦА приготавливают не менее 1 м3 высоковязкого раствора. При открытом выкиде из затрубного пространства закачивают приготовленный раствор в НКТ. Высоковязкий раствор промывочной жидкостью продавливается и вытесняется из НКТ. Выкид из затрубного пространства закрывают и, продолжая закачку бурового раствора, доводят давление в затрубном пространстве эксплуатационной колонны до значения, допускаемого при опрессовке. Колонну выдерживают под давлением в течение контрольного времени, фиксируют величину снижения давления ∆р. Если результат опрессовки не отличается от данных, полученных ранее, то снижая давление в затрубном пространстве и продолжая закачивать буровой раствор в НКТ, перемещают высоковязкий раствор по затрубному пространству для опрессовки следующего, расположенного выше интервала колонны. Поинтервальную опрессовку продолжают до тех пор, пока резкое снижение ∆р не укажет на перекрытие высоковязкой жидкостью негерметичного интервала колонны. Количество продавочной жидкости для очередного перемещения высоковязкого раствора должно составлять не более 80 % от его объема. 4. Определение местоположения сквозных дефектов обсадных колонн Если негерметичность колонны характеризуется поглощением бурового раствора при проверке на приемистость, то поинтервальную опрессовку колонны следует производить при спуске пакера в скважину через каждые 300 - 500 м. После установки пакера опрессовке рекомендуется подвергать подпакерное пространство. Это ускоряет процесс поиска, так как не требуется герметизация затрубного пространства. Отсутствие поглощения при очередном цикле опрессовки укажет на наличие нарушения в интервале наращенных труб. Местоположение нарушения можно уточнить при последующем подъеме пакера опрессовкой колонны, при необходимости — после каждой поднятой трубы. Если при проверке скважины на приемистость наблюдается выход циркуляции на поверхность и количество закачиваемой и вытекающей жидкости одинаково, то осуществляют закачку индикатора (красителя). Глубину дефекта Lв определяют по формуле:  где Vп - объем закачанной в скважину продавочной жидкости (включая объем раствора индикатора) до появления красителя на поверхности; Dк - внутренний диаметр кондуктора (промежуточной колонны). В прошаблонированных полномерной печатью обсадных колоннах, негерметичность которых характеризуется поглощением бурового раствора при проверке на приемистость, применяется метод определения местоположения дефекта путем продавливания цементировочной пробки по колонне. Продавочная пробка, используемая при цементировании обсадных колонн, вводится с поверхности внутрь колонны, а затем проталкивается буровым раствором, нагнетаемым с устья скважины. Количество закачиваемого раствора должно быть не меньше объема колонны. Глубину нарушения определяют по месту остановки пробки, которое устанавливается с помощью аппарата Яковлева. Конструкцией пробки может быть предусмотрена возможность ее извлечения из скважины с помощью приспособления для захвата ловильным инструментом. 5. Способы и средства восстановления герметичности эксплуатационных колонн Существующие способы восстановления герметичности можно разделить на три основные группы: не уменьшающие внутренний диаметр обсадной колонны; незначительно уменьшающие внутренний диаметр колонны; существенно уменьшающие внутренний диаметр. К первой группе относятся: герметизация резьбовых соединений колонны путем докрепления их в скважине; цементирование межтрубного пространства через устье скважины; замена поврежденной части колонны новой. Во вторую группу входят: цементирование через внутритрубное пространство; установка металлических накладок; установка гофрированных пластырей. Третья группа включает: спуск насосно-компрессорных труб с отсекающими пакерами; установку колонн-летучек; спуск дополнительной колонны. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что область применения тонкостенных продольно-гофрированных стальных пластырей не ограничивается только восстановлением герметичности обсадных колонн эксплуатационного фонда. Они могут быть использованы при строительстве и закачивании скважин, а также для повышения прочностных свойств обсадных труб в скважинах с аномальным давлением и другими геологическими особенностями. В скважинах эксплуатационного фонда широкое применение получили стальные продольно-гофрированные пластыри, которые устанавливают на поврежденные или негерметичные резьбовые соединения, перфорационные отверстия, локальные повреждения (трещины, износ, коррозия), а также при восстановлении герметичности разорванных труб. Установка пластырей в открытом стволе скважины является перспективным техническим решением для временной и промежуточной изоляции поглощающих и проявляющих горизонтов при строительстве скважин. Стендовые и промышленные испытания показали, что наиболее перспективны стальные двухканальные профильные перекрыватели. ТАМПОНАЖНЫЕ РАБОТЫ Значительное количество ремонтных операций в скважине выполняются с помощью тампонажа. Тампонажем (тампонированием) называют процесс заполнения заданного интервала скважины раствором вяжущих материалов, называемых тампонажными (тампонирующими), которые в состоянии покоя через определенное время (заданное и регулируемое) превращаются в прочный, практически непроницаемый камень. Основным тампонажным материалом являются цементы и композиции цементов с активными и инертными наполнителями. С их применением процесс называют цементированием. Кроме цементов используют органические крепители на полимерной основе, синтетические смолы на основе сланцевых фенолов, которые чаще всего применяют в виде тампонирующих составов. Цементные растворы для цементирования скважин должны удовлетворять следующим основным требованиям: - суспензия тампонирующего материала (называемого раствором) должна быть легко прокачиваемой в течение времени, необходимого для ее транспортирования в заданный интервал скважины, т.е. обладать хорошей текучестью и замедленным началом схватывания, - после доставки в заданный интервал скважины суспензия в короткий срок должна превратиться в практически непроницаемое тело. - превращаться в твердое тело с небольшим увеличением объема или, по крайней мере, без малейшей усадки в условиях конкретной ситуации в скважине. - цементный камень должен быть долговечным, стойким против коррозии при контакте с пластовыми водами и газами, сохранять свои механические свойства за весь период работы скважины. Цементные растворы разделяют: - по роду жидкости растворения (водные, водоэмульсионные нефтецементные, кислотоцементные), -по времени начала схватывания (быстросхватывающие – 40 минут, ускоренно схватывающиеся – до 1.2 ч, нормально схватывающиеся – 2ч). Начало схватывания цементного раствора характеризуется потерей подвижности и его загустением. -по плотности в кг/м3 (легкие до 1300, облегченные 1300 – 1750, нормальные 1750 – 1950, утяжеленные 1950 – 2022, тяжелые свыше 2200). Утяжеленные цементы (УТ) - продукт совместного помола портландцементного клинкера 40 – 50 %, утяжелителя 50 – 60 % (барит, гематит) и гипса (4 – 5 %). Все параметры раствора и цементного камня зависят от состава твердой фазы, жидкости растворения и водоцементного отношения. Работы по устранению негерметичности обсадных колонн включают изоляцию сквозных дефектов обсадных труб и повторную герметизацию их соединительных узлов (резьбовых соединений, стыковочных устройств, муфт ступенчатого цементирования). Ликвидацию каналов негерметичности в соединительных узлах обсадных колонн следует производить тампонированием под давлением. Тампонажные материалы и технологические схемы проведения тампонажных работ следует выбирать в зависимости от целей, геолого-технических и гидротермальных условий в изолируемой зоне скважины. Способ тампонирования под давлением необходимо планировать в зависимости от положения динамического уровня жидкости в колонне при проверке скважины на заполнение и расчетной продолжительности операции Т, которая должна составлять не более 75 % от срока загустевания Тз, используемой тампонирующей смеси: Т = 0,75 Тз. Работы по устранению негерметичности обсадных колонн включают изоляцию сквозных дефектов обсадных труб и повторную герметизацию их соединительных узлов (резьбовые соединения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементирования) • Останавливают и глушат скважину. • Проводят исследования скважины. • Проводят обследование обсадной колонны. • Выбирают технологическую схему проведения операции, тип и объем тампонажного материала. • Ликвидацию каналов негерметичности соединительных узлов производят тампонированием под давлением. • В случае достоверной информации о негерметичности резьбового соединения используют метод установки металлического пластыря. Тампонирование негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн. • В качестве тампонирующих материалов используют фильтрующие полимерные составы, образующие газонепроницаемый тампонажный камень или гель. • Использование цементных растворов для работ указанных выше запрещается. В случае если в скважине межколонных проявлений не наблюдалось, а негерметичность выявлена при гидроиспытании, башмак НКТ устанавливают на 5—10 м выше искусственного забоя или цементного моста, расположенного над интервалом перфорации. В качестве тампонирующего материала используют гелеобразующие составы. При не установленном интервале негерметичности обсадной колонны применяют метод тампонирования под давлением с непрерывной (или остановками) прокачкой тампонирующей смеси по затрубному пространству. В случае, если в процессе эксплуатации наблюдались межколонные проявления, после отключения интервала перфорации башмак НКТ устанавливают на 200-300 м выше нижней границы предполагаемого интервала негерметичности. В случае если величина межколонного давления больше 4 МПа, в качестве тампонирующих материалов допускается использование отверждающихся составов. В фонтанирующих скважинах допускается применение извлекаемого полимерного состава. |