Зарубинецкая, церняховская культура реферат. Зарубинецкая, черняховская культура. Зарубинецкая культура (ii в д. н э. ii в н. э.)

Скачать 350.26 Kb. Скачать 350.26 Kb.

|

|

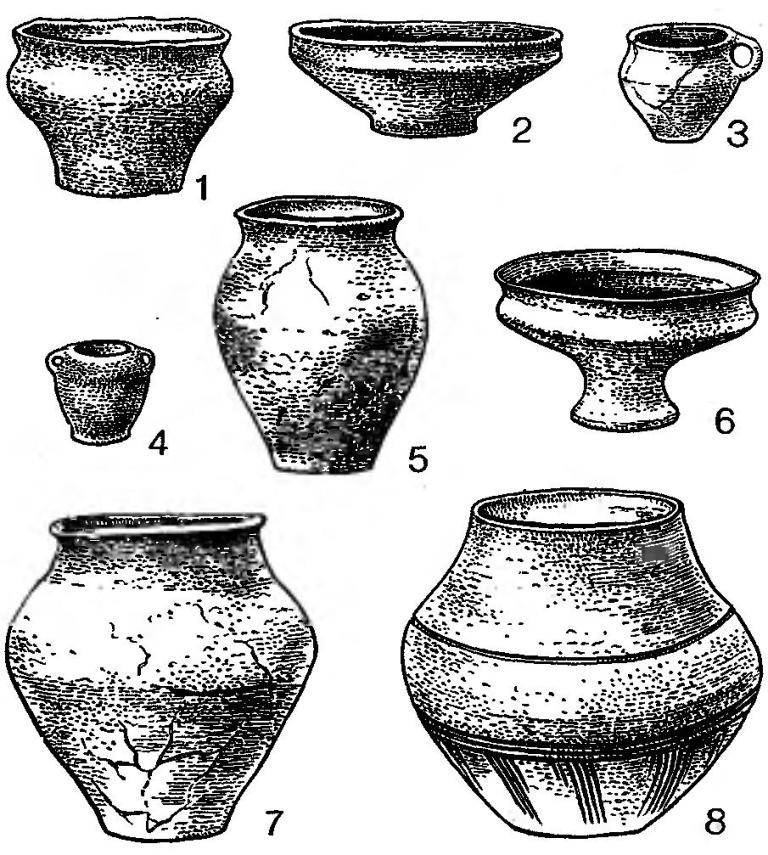

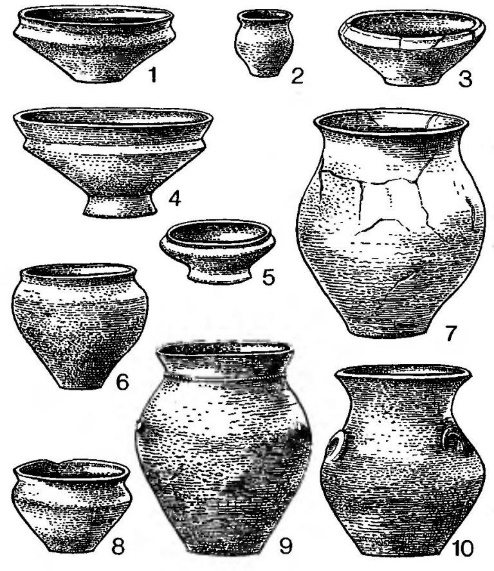

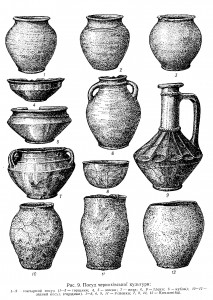

Зарубинецкая культура (II в. д. н. э. - II в. н. э.) Племена, оставившие памятники зарубинецкой культуры, обитали в Припятском Полесье, в правобережном Среднем и Верхнем Поднепровье и на Левобережье Днепра до бассейна Среднего Сейма. Зарубинецкая культура представляет собой новообразование, возникшее в результате взаимодействия и смешения местных племен с неоднократно проникавшими сюда с северо-запада, запада и юга группами разнородного населения. Памятники зарубинецкой культуры представлены поселениями и могильниками. Известны как укрепленные, так и неукрепленные поселения. Городища укреплены рвами и валами. В северной зоне зарубиненкой культуры - небольшие прямоугольные наземные или углубленные жилища с очагом по центру имели бревенчатые стены, тогда как в южной — плетневые с глиняной обмазкой на столбовой основе. Могильники зарубинецкой культуры — это бескурганные «поля погребений». В неглубоких ямах непосредственно на земле или в сосудах-урнах хоронили прах, он мог сопровождаться керамическими сосудами, оружием, орудиями труда, украшениями, иногда ритуальной пищей. Основу хозяйства племен зарубинецкой культуры составляло земледелие — подсечно-огневое и переложное — с использованием деревянного рала без железного сошника. Применялись железные слабоизогнутые серпы и каменные зернотерки. Культивировали просо, ячмень, некоторые разновидности пшеницы, репу, лен и коноплю. Значительную роль играло придомное скотоводство; разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней и лошадей. Формы сосудов весьма разнообразны. Это в первую очередь горшки, а также корчаги для хранения припасов, сковороды для выпечки лепешек, миски и кувшины.   К распространенным типам украшений относятся фибулы, возникшие на базе латенской схемы, но с нетипичной для нее треугольной пластиночкой, напускаемой на спинку фибулы, а также бронзовые одежные булавки, бронзовые браслеты и кольца, железные подковообразные фибулы. Исчезновение зарубинецкой культуры как археологического феномена обусловлено миграциями ее племен под влиянием экологических факторов и сменой материального комплекса в новых зонах расселения под культурным воздействием аборигенов этих новых районов. Черняховская культура (II— IV в. н.э.) Памятники черняховской культуры расположены в лесостепных районах Украины и России (часть Курской и Белгородской областей), черноморских степях к западу от Днепра, в Молдове и Юго-Восточной Румынии: от Северского Донца до Нижнего Дуная и от верховьев Буга по Нижнего Поднепровья. В настоящее время этническая неоднородность населения черняховской культуры является общепризнанной, исследователи выделяют несколько культурных традиций в рамках этнически неоднородного черняховского населения. Черняховскую культуру невозможно рассматривать как результат простой эволюции ни одной из предшествующих культур, хотя в ней отмечают германские, скифо-сарматские, славянские, фракийские и другие элементы.  Хозяйство племен черняховской культуры было земледельческо-скотоводческим. Основу его составляло пашенное земледелие с использованием легкого или тяжелого плуга. Среди домашних животных ведущая роль принадлежала крупному рогатому скоту, но разводили и мелкий рогатый скот. Обрабатывались цветные металлы. Хозяйство племен черняховской культуры было земледельческо-скотоводческим. Основу его составляло пашенное земледелие с использованием легкого или тяжелого плуга. Среди домашних животных ведущая роль принадлежала крупному рогатому скоту, но разводили и мелкий рогатый скот. Обрабатывались цветные металлы.Особенно хорошо было развито гончарное ремесло. Население черняховской культуры пользовалось лепной и круговой посудой, которая отличалась разнообразием форм, размеров и назначением. Преобладание гончарной посуды высокого качества и широкий ее ассортимент - одна из характерных черт черняховской культуры. Основная масса находок - фрагменты различных глиняных сосудов: горшков, мисок, кувшинов, ваз, кубков. Среди посуды на черняховских стоянках нередко встречаются черноморские амфоры, в которых привозили масло или вино. Для поселений черняховской культуры характерно значительное количество находок орудий труда. Подавляющее большинство поселений — это селища значительного размера, часто группирующиеся в «гнёзда». Жилища представлены полуземлянками и наземными домами, большинство полуземлянок имеют прямоугольную форму. Наземные постройки, одно- или многокамерные, также имеют прямоугольную форму. Известны всего три мысовых городища, расположенные в юго-восточной, степной части черняховского ареала, возникшие в IV в. н.э. Грунтовые могильники черняховской культуры располагаются на более высоких, чем поселения, местах, но неподалеку от них и занимают сравнительно с поселением небольшую площадь. Большинство известных могильников относится к IV в. Погребальный обряд характеризуется использованием и трупосожжения и трупоположения. В качестве урн использовались глиняные сосуды — горшки, миски. Трупоположения совершены в обычных продолговатых ямах, ямах с подбоем или внутренними боковыми уступами, а также в катакомбах. Умершие располагались, вытянутыми, на спине, головой на север или запад. Большинство погребений индивилуальные, но встречаются и парные. Финал черняховской культуры связан и хронологически совпадает со временем появления и господства в восточносвропейских степях гуннов. Источник: Археология: Учебник / Под редакцией академика РАН В.Л. Янина. — 2-е издание, Издательство Московского университета, 2012. Стр 361-365, 399-410. |