подсчет запасов. Заслуженный нефтяник Российской Федерации

Скачать 0.76 Mb. Скачать 0.76 Mb.

|

|

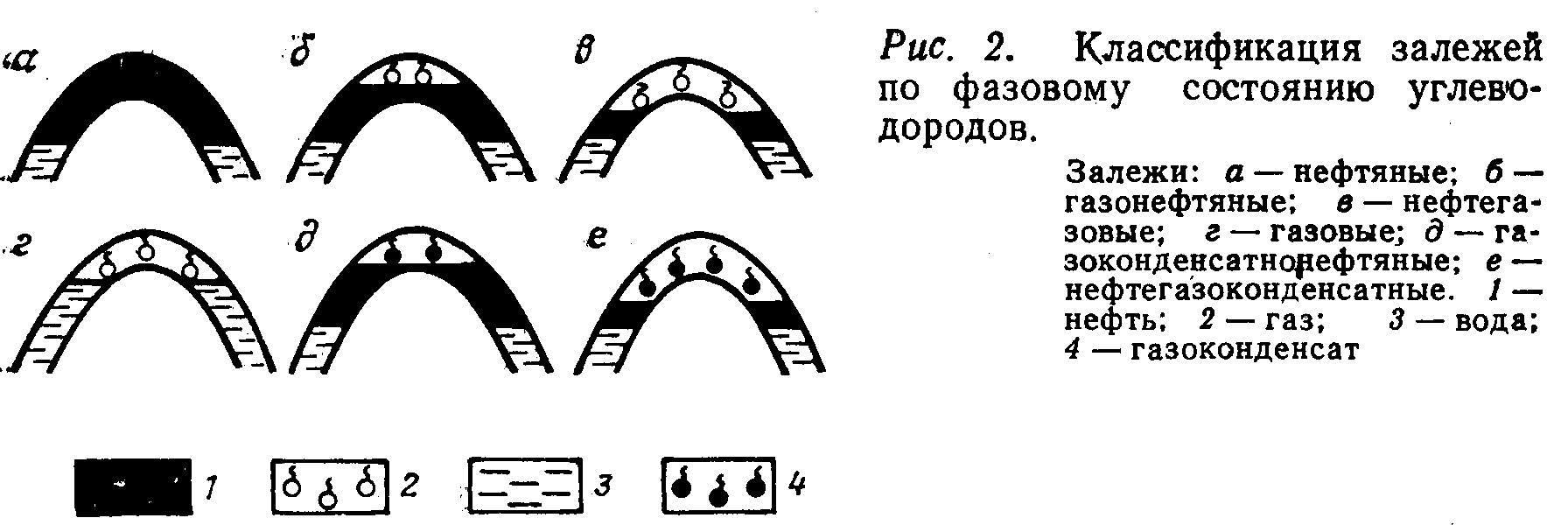

газонефтяные и нефтегазовые (двухфазные); в газонефтяных  залежах основная по объему часть нефтяная и меньшая—газовая (газовая шапка); в нефтегазовых—газовая шапка превышает по объему нефтяную часть системы; к нефтегазовым относятся также залежи с крайне незначительной по объему нефтяной частью - нефтяной оторочкой; - газовые, содержащие только газ; газоконденсатнонефтяные и нефтегазоконденсатные: в первых - основная по объему нефтяная часть, а во вторых - газо-конденсатная.(см. рис. 2). 1.3.6. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ Любая нефтяная или газовая залежь обладает потенциальной энергией, которая в процессе разработки расходуется на вытеснение нефти и газа из резервуара (продуктивного пласта). Вытеснение флюидов из залежи происходит под действием природных сил-носителей пластовой энергии. Такими носителями являются в первую очередь напор краевых вод, а также упругие силы нефти, воды, породы; газа, сжатого в газовых залежах и газовых шапках, и газа, растворенного в нефти. Кроме того, в залежах действует сила тяжести нефти. Характер проявления движущих сил в пласте, обусловливающих приток флюидов к добывающим скважинам, называется режимом залежи. В соответствии с характером проявления доминирующего источника пластовой энергии в процессе разработки в нефтяных залежах выделяют режимы: водонапорный, упруговодонапорный, газонапорный (газовой шапки), растворенного газа и гравитационный, а в газовых залежах—газовый и упруговодонапорный. Проявление того или иного режима в залежи обусловлено неод-нородностью продуктивного пласта в пределах залежи и вне ее, составом и фазовым состоянием УВ залежи, ее удаленностью от области питания, применяемыми в процессе разработки технологическими решениями. О режимах залежи судят по изменению во времени дебитов нефти, газа и воды, обводненности продукции, пластовых давлений, газовых факторов, по продвижению краевых вод и т. п. Условия разработки залежей определяются также многими другими факторами: фазовыми проницаемостями пород, продуктивностью скважин, гидропроводностью, пьезопроводностью продуктивных пластов, степенью гидрофобизации пород, полнотой вытеснения нефти вытесняющим агентом. 1.4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА И ИХ ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ МАСТОРОЖДЕНИЕ представляет собой совокупность залежей нефти и газа, приуроченных к единой тектонической структуре и расположенных в пределах одной площади. Месторождения могут быть однозалежными и многозалежными.По величине извлекаемых запасов нефти и балансовых запасов газа месторождения подразделяются на уникальные, крупные, средние и мелкие (табл.1) Таблица 1 Классификация запасов месторождений нефти и газа по размерам

По сложности геологического строения, условиям залегания и выдержанности продуктивных пластов независимо от величины запасов выделяются месторождения (залежи): простого строения, связанные с ненарушенными или слабонарушенными структурами, продуктивные пласты которых характеризуются выдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу; сложного строения, характеризующиеся невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу ИЛИ литологическими замещениями коллекторов плохо проницаемыми породами или наличием тектонических нарушений; очень сложного строения, для которых характерны как литоло-гические замещения или тектонические нарушения, так И невыдержанность толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов. Сложность геологического строения месторождений устанавливается исходя из соответствующих характеристик основных залежей, заключающих основную часть (больше 70 %) запасов месторождения. Размеры и сложность строения месторождений определяют методику разведочных работ, их объемы и экономические показатели разведки и разработки. 1.5 НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ ОБЪЕКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ И ГАЗА. И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И НЕФТЕГАЗОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ Нефть и газ крайне неравномерно распределены в недрах. В связи с этим прогнозирование нефтегазоносности и проведение геологоразведочных работ направлены на выявление территорий и частей разреза, характеризующихся максимальной концентрацией месторождений и залежей нефти и газа. Выделение в пределах исследуемой территории отдельных частей по степени сходства геотектонического строения и состава слагающих их формаций, т. е. факторов, в совокупности контролирующих нефтегазоносность недр, называется нефтегазогеологическим районированием. При нефтегазогеологическом районировании следует учитывать четыре основные группы факторов - критериев, контролирующих процессы генерации, миграции и аккумуляции УВ: - современное геотектоническое строение изучаемых территорий и особенности формирования их геоструктурных элементов; - литолого-стратиграфическую характеристику разреза, основанную на палеогеографических, формационных и фациальных условиях формирования осадков в различных частях этих территорий; - гидрогеологические условия; - геохимические условия территорий, в том числе фазовое состояние и физико-химическйе свойства и состав УВ, нефтегазоматеринский потенциал пород и концентрацию, и состав содержащихся в них битумоидов и органического вещества (0В). Залежи и месторождения, связанные с геоструктурными элемен-тами соответствующего ранга, относятся к элементам нефтегазогеоло-гического районирования наиболее низкого уровня. Ассоциация смежных и сходных по геологическому строению месторождений нефти и газа, залежи которых приурочены к ловушкам, составляющим единую группу, осложняющую структуру более высокого порядка (уровня), называется зоной нефтегазонакопления. Нефтегазоносный район представляет собой ассоциацию зон нефтегазонакопления, характеризующихся общностью геологического строения и развития, литолого-фациальных условий и условий регионального нефтегазонакопления. Нефтегазоносная область - это ассоциация смежных нефтегазо-носных районов в пределах крупного геоструктурного элемента более высокого уровня по сравнению с уровнем элемента, соответствующего нефтегазоносному району. Все нефтегазоносные районы в пределах области должны характеризоваться общностью геологического строения и историей развития, включая палеографические условия нефтегазо-образования и нефтегазонакопления. Нефтегазоносная провинция представляет собой ассоциацию смежных нефтегазоносных областей в пределах одного крупнейшего геоструктурного элемента или их группы. Зоны, районы, области и провинции, нефтегазоносность которых еще не доказана, но предполагается, принято называть нефтегазо-перспективными. Наряду с районированием по площади нефтегазогеологическое районирование предусматривает расчленение по разрезу осадочного чехла оцениваемой территории. Основными единицами такого расчленения являются пласт, резервуар 1, нефтегазоносный комплекс и нефтегазоносная формация. Нефтегазоносным пластом называется толща проницаемых пород-коллекторов, ограниченных сверху (в кровле) и снизу (в подошве) флюидоупорами. Нефтегазоносный горизонт представляет собой группу перекрытых зональной покрышкой и гидродинамически связанных пластов внутри нефтегазоносного комплекса. Нефтегазоносный комплекс—это литолого-стратиграфическое подразделение, перекрытое региональной покрышкой. Комплекс включает один нефтегазоносный горизонт или их группу. Нефтегазоносная формация представляет собой естественно-историческую ассоциацию горных пород, генетически связанных во времени и пространстве региональными палеогеографическими и палеотектоническими условиями, благоприятными для развития процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Нефтегазоносная формация может содержать один нефтегазоносный комплекс или их группу. Пласты, горизонты, комплексы, продуктивность которых еще не доказана, но предполагается, называют нефтегазоперспективными пластами, горизонтами и комплексами. 1.6 КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ И СТАДИЯХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ И РАЗРАБОТКИ Геологоразведочный процесс представляется как совокупность взаимосвязанных последовательно проводимых на различных этапах и стадиях видов работ, обеспечивающих народное хозяйство страны разведанными запасами нефти, конденсата и газа в соответствии с применяемыми для промышленного освоения месторождений (залежей) кондициями. Деление геологоразведочного процесса на этапы и стадии направлено на установление наиболее рациональной последовательности выполнения разных видов работ и общих принципов оценки их результатов для повышения эффективности прогнозирования нефтегазоносности, поисков и разведки месторождений (залежей) нефти и газа. Геологоразведочные работы на нефть и газ подразделяются на три этапа - региональный, поисковый и разведочный. На каждом из них выделяется по две стадии. В пределах одной территории возможно совмещение во времени различных этапов и стадий. 1.6.1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП На этом этапе проводятся региональные геолого-геофизические ра-боты. В соответствии с задачами региональный этап разделяется на две стадии: прогнозирования нефтегазоносности и оценки зон нефтегазо-накопления. Стадия прогнозирования нефтегазоносности. Основным объектом исследований на этой стадии служат нефтегазоносные провинции и их части. В процессе исследований решаются следующие задачи: - выявление литолого-стратиграфических комплексов, структурных этажей, ярусов; - выявление фациальных зон, определение основных этапов геотектонического развития; тектоническое районирование; - выделение нефтегазоперспективных комплексов и зон; нефте-газогеологическое районирование; - качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности; - выбор основных направлений и первоочередных объектов дальней-ших исследований. Стадия оценки зон нефтегазонакопления. На этой стадии основными объектами исследования являются нефтегазоперспективные зоны и зоны нефтегазонакопления, в пределах которых решаются следующие задачи: - выявление субрегиональных и зональных структурных соотношений между различными нефтегазоперспективными и литолого-стратиграфическими комплексами; установление основных закономер-ностей распространения и изменения свойств пород-коллекторов продуктивных горизонтов и пластов, а также и флюидоупоров; уточнение нефтегазогеологического районирования; - выделение наиболее крупных ловушек; - количественная оценка перспектив нефтегазоносности; - выбор площадей и установление очередности проведения на них поисковых работ. 1.6.2 ПОИСКОВЫЙ ЭТАП Поисковые работы направлены на обеспечение необходимых условий для прироста разведанных запасов нефти и газа. Он разделяется на стадию выявления и подготовки объектов для поискового бурения и стадию поиска месторождений (залежей) нефти и газа. Стадия выявления и подготовки объектов для поискового бурения. На этой стадии создается фонд перспективных локальных объектов и оцениваются их ресурсы для выбора и определения очередности их ввода в глубокое бурение. Стадия подразделяется на подстадии: выявление объектов; подготовка к поисковому бурению. На подстадии выявления объектов работы ведутся на отдельных площадях в пределах нефтегазоперспективных зон и зон нефтегазонакопления с целью: - выявления условий залегания и других геолого-геофизических свойств нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов;. - выделения перспективных ловушек; - количественной оценки ресурсов в выявленных ловушках; - выбора, объектов и определения очередности их подготовки к поисковому бурению. Выявленные ловушки служат объектами работ на подстадии подготовки объектов для поискового бурения, проводимых с целью: детализации выявленных перспективных ловушек, позволяющей прогнозировать пространственное положение предполагаемых залежей; выбора мест заложения поисковых скважин на подготовленных объектах; оценки ресурсов на объектах, подготовленных для глубокого «бурения; выбора объектов и определения очередности их ввода в поисковое бурение. Стадия поиска месторождений (залежей). Объектами работ на этой стадии являются ловушки, подготовленные для поискового бурения. Основанием для постановки поискового бурения служит наличие подготовленной к нему структуры (ловушки) и подсчитанных перспективных ресурсов категории Сз. Поисковое бурение может проводиться на разведанных и даже разрабатываемых месторождениях с целью поиска залежей в не вскрытых ранее горизонтах и пластах, продуктивных на других месторождениях. Задачи на этой стадии сводятся к: - выявлению в разрезе нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов залежей нефти и газа; определению геолого-геофизических свойств (параметров) го- ризонтов и пластов; - выделению, опробованию и испытанию нефтегазонасыщенных пластов и горизонтов, получению промышленных притоков нефти и газа, установлению свойств флюидов и фильтрационно-емкостных характеристик пластов; подсчету запасов открытых залежей; - выбору объектов для проведения детализационных и оценочных буровых работ. Стадия поиска месторождений (залежей), а вместе с ней и поисковый этап завершается или получением первого промышленного притока нефти и газа, или обоснованием бесперспективности изучаемого объекта. Однако в районах с развитой добычей нефти и газа, а также на некрупных объектах на поисковом этапе наряду с задачами поиска могут совместно решаться задачи стадии оценки месторождений (залежей) следующего, разведочного, этапа. 1.6.3 РАЗВЕДОЧНЫЙ ЭТАП Этот этап подразделяется на две стадии: оценки месторождений (залежей) и подготовки их к разработке. Стадия оценки месторождений (залежей). Объектами работ на этой стадии служат открытые месторождения и выявленные залежи. В процессе проведения работ решаются следующие задачи: - установление основных характеристик месторождений (залежей) для определения их промышленной значимости; - определение фазового состояния УВ залежей; - изучение физико-химических свойств нефтей, газов, конденсатов в пластовых и поверхностных условиях, определение их товарных качеств; - установление типа коллекторов и их фильтрационно-емкостных характеристик; - установление типа залежей; - определение эффективных толщин, значений пустотности, нефте-газонасыщенности отложений; - установление коэффициентов продуктивности скважин; - подсчет запасов; - разделение месторождений на промышленные и непромышленные; - выбор объектов и этажей разведки, выделение базисных залежей и определение очередности проведения на них опытно-промышленной эксплуатации и подготовки к разработке. Стадия подготовки месторождений (залежей) к разработке. На этой стадии объектами работ служат месторождения и залежи, имеющие промышленное значение. Типовой комплекс включает те же работы, что и на предыдущей стадии, а также повторную интерпретацию геолого-геофизических материалов с учетом данных по пробуренным скважинам и проведение детализационных геолого-геофизических работ на площади (сейсморазведка, структурное бурение) и в скважинах (ВСП, СК, электроразведка и т. д.). В ряде случаев предусматривается бурение опережающих добывающих скважин. Таким образом, на разведочном этапе решается общая задача подготовки промышленных месторождений (залежей) к разработке. Разведочный этап завершается подсчетом запасов нефти и газа и оценкой экономической эффективности проведенных работ. 1.7. КАТЕГОРИИ ЗАПАСОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ Весь последовательный ход изучения нефтегазоносных объектов направлен в первую очередь на их локализацию и выявление залежей нефти и газа в горизонтах и пластах в подготовленных к поисковому бурению ловушках. До того момента, пока первая скважина не вскрыла пласт или горизонт, можно лишь предполагать возможность обнаружения в нем залежи на основе аналогии с соседними залежами той же структурно-фациальной зоны. Когда скважины прошли этот пласт или горизонт, наличие в нем залежи устанавливается опробованием или с помощью комплекса промыслово-геофизических и других исследований. Факт установления продуктивности горизонтов и пластов, т. е. факт выявления залежей, служит границей, разделяющей запасы и ресурсы. | ||||||||