подсчет запасов. Заслуженный нефтяник Российской Федерации

Скачать 0.76 Mb. Скачать 0.76 Mb.

|

|

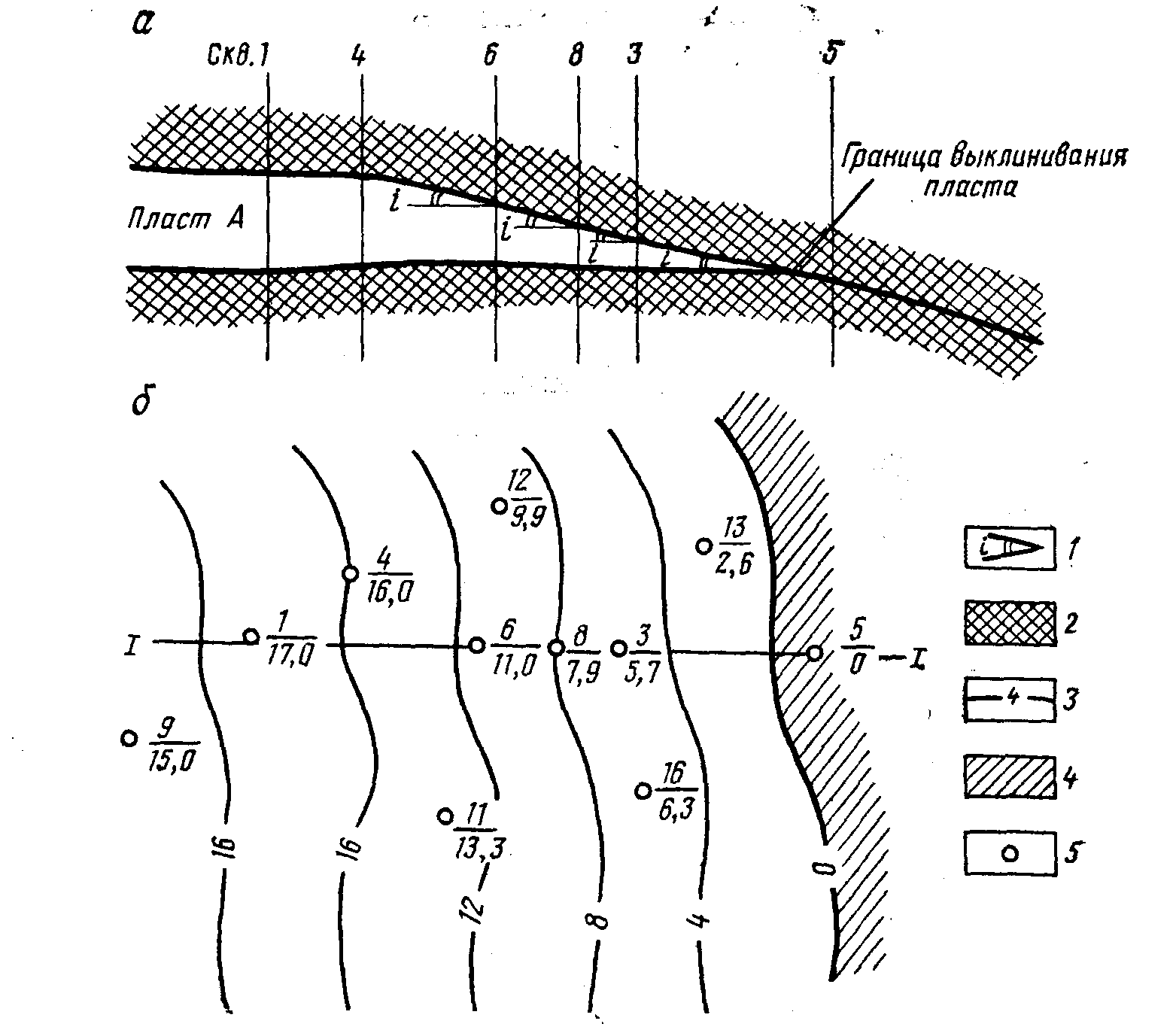

Площадь залежей - контролируется внешним контуром нефте(газо)-носности, границами выклинивания пластов, литолого-фациального замещения коллекторов или тектоническими нарушениями. Основой для построения структурной карты по кровле пласта (горизонта) служит сейсмическая карта, скорректированная с отметками кровли продуктив-ных отложений, установленными в пробуренных скважинах. Границы выклинивания пластов и литолого-фациального замещения коллекторов проводятся на середине расстояния между скважинами, вскрывшими и невскрывшими коллектор. Одна из основных особенностей подсчета запасов, начиная с данной стадии, - выделение и расчет почти всех параметров продуктивных пластов (кроме площадей) проводится на основе кондиционных пределов, определенных с учетом опробования. Эффективные и эффективные нефте(газо)насыщенные толщины пластов (горизонтов) - выделяются с учетом кондиционных пределов. На основе выделенных толщин строятся карты изопахит. Для пластовых залежей сначала составляют карты эффективной толщины пласта. На них наносят внешний и внутренний контуры нефте(газо)носности. В пределах внутреннего контура карта эффективной нефте(газо) насыщенной толщины полностью соответствует карте эффективной толщины. В водонефтяной (газоводяной) зоне, между внутренним и внешним контурами, изопахиты проводят путем интерполяции между значениями изопахит в точках их пересечения с внутренним контуром до нуля на внешнем контуре. При этом учитываются данные скважин в водонефтяной (газоводяной) зоне. Для массивных залежей карты изолиний нефте(газо) насыщенных толщин составляются путем интерполяции между значениями в скважинах и нулевым на внешнем контуре. На литологически ограниченных залежах, связанных с литолого-фациальным замещением коллекторов, а также в случаях замещения внутри пластовых залежей при построении карт изолиний эффективных и нефте(газо) насыщенных толщин пластов с неизменяющейся общей толщиной в направлении замещения изопахиты проводятся до границ замещения. Если общая толщина пласта в зонах замещения меньше минимальных значений ее в ближайших или окружающих их продуктивных скважинах, то при составлении карты изопахит на границе замещения эффективная толщина принимается равной 0, а от нее изопахиты к ближайшим продуктивным скважинам проводятся линейно. В пределах размытой части стратиграфически ограниченной пластовой залежи изопахиты проводятся по тому же принципу, что и в водонефтяных (газоводяных) зонах. Объемы коллекторов Объемы в пределах нефтяной, водонефтяиой, газовой и газоводяной зон пластовых залежей и площадей с запасами категорий С1 и С2 всех залежей определяются отдельно. Коэффициенты открытой пористости и нефте(газо)- насыщенности залежей могут быть рассчитаны по керну или по геофизическим данным. При расчете по керну принимается среднее арифметическое значение наблюденных значений из проницаемых интервалов пласта. Если в основу берутся геофизические данные, то предварительно взвешиванием по толщине проницаемых интервалов определяются средние значения по скважинам и с их учетом вычисляются средние арифметические значения по залежам. Пересчетный коэффициент и плотность нефти в поверхностных условиях для нефтяных залежей рассчитываются как средние арифметические из имеющихся определений. Среднее начальное пластовое давление и пластовая температура газовых залежей вычисляются с учетом глубины центров тяжести залежей. Коэффициент сжимаемости - реального газа определяется на основе состава пластового газа из исследуемой залежи. 4.3.3. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАЗВЕДОЧНОГО ЭТАПА При подсчете запасов по завершении разведочного этапа в качестве подсчетного объекта многопластовой залежи рассматривается каждый продуктивный пласт. Такой подход способствует в первую очередь равномерному изучению разреза отложений нефтяных залежей в процессе разведочных работ, что крайне важно для повышения качества исходных данных для составления первого проектного документа на разработку. При равномерной изученности всех пластов в разрезе площади с запасами категорий C1 и С2 выделяют по ним в едином контуре. Если залежь связана с одним пластом, то он рассматривается как единый объект. Определение параметров объемного метода при подсчете запасов нефтяных и газовых залежей осуществляется следующим образом. Продуктивные площади пластовых и массивных залежей нефти и свободного газа контролируются картами поверхности коллекторов, составляемыми по данным разведочных скважин с учетом сейсмической карты, а также границами контуров нефте(газо)носности, проведенными на основе положения ВНК и ГВК, уточненного на схемах опробования и обоснования контактов по данным вновь пробуренных скважин. Эффективная, нефте(газо) насыщенная толщина продуктивного пласта по каждой скважине слагается из интервалов, у которых значение асп выше кондиционного. Остальные непроницаемые интервалы отбраковываются и в расчете не участвуют. По данным скважин составляются карты изопахит эффективных и нефте(газо) насыщенных толщин. При их построении для залежей всех типов используются те же методические приемы, что и на стадии оценки, но с учетом большего числа скважин. Коэффициент открытой пористости коллекторов может быть рассчитан по керну и геофизическим данным. При расчете по керну возможны два варианта учета представительных определений Kп.о. Если по залежи имеется достаточное число определений проницаемости, то составляется график статистической связи между асп и Ig Кпp.. На основе этого графика устанавливается кондиционное значение Ig Кпp, соответствующее кондиционному значению асп. Затем по каждому пласту нефтяной залежи и по газовой залежи в целом отбраковываются все значения Кп.о образцов, проницаемость которых меньше кондиционной. Представительные образцы анализируются на предмет соответствия выборочных совокупностей указанных объектов закону нормального распределения. Если данные о проницаемости отсутствуют или их слишком мало для исследования указанной статистической связи, то учитываются все определения Кп.о из проницаемых интервалов пласта. Последующий анализ ведется по изложенной выше схеме. При однородных пластах-коллекторах с примерно одинаковыми значениями Кп.о. по скважинам, о чем свидетельствует соответствие статистического распределения значений этого параметра закону нормального распределения, среднее значение Кп.о по пластам нефтяной залежи и по газовой залежи в целом рассчитывается как среднее арифметическое или средневзвешенное значение из имеющихся определений. Если в пределах исследуемого объекта статистическое распределение значений Кп.о не соответствует закону нормального распределения и наряду с этим выявлено закономерное изменение этого параметра по площади, то составляется карта в изолиниях Кп.о и среднее значение по пласту или залежи определяется взвешиванием по площади. В случае, когда установлены прямая или обратная корреляционные связи между толщиной, открытой пористостью и нефте(газо)-насыщенностью, значения с карты в изолиниях Кп.о умножаются на значения с карт в изолиниях hн.эф (hг.эф) и Кн (Кг). Расчет объемов коллекторов, насыщенных нефтью или свободным газом, ведется на основе карты удельных нефте(газо)-насыщенных объемов, полученной в результате такого перемножения. В тех случаях, когда Кп.о определяется по геофизическим данным, следует учитывать его значения лишь по интервалам, в которых значения асп выше кондиционных. Средние значения Кп.о по скважинам рассчитываются взвешиванием по толщине проницаемых прослоев. При однородном коллекторе среднее значение практически не изменяющегося Кп.о по нефтяному пласту или газовой залежи рассчитывается как среднее арифметическое по скважинам. При закономерном изменении Кп.о по площади и наличии взаимосвязи между Кп.о, Кн (Кг) и hн.эф расчеты ведутся по той же схеме, что и при определении Кп.о по керну. Коэффициент нефте(газо) насыщенности Аналогичная методика используется и для обоснования средних значений коэффициента нефте(газо) насыщенности. При взаимной коррелируемости Кп.о и Кн по каждому пластовому пересечению целесообразно при расчетах по геофизическим данным в каждом интервале определять значение коэффициента эффективной пористости Кп.эф. Соответственно расчет нефте(газо) насыщенных объемов коллекторов в таких случаях ведется на основе этого параметра. Среднее значение Кп.эф по скважине определяется взвешиванием по толщине проницаемых пропластков, а среднее по залежи — путем взвешивания по площади при закономерном изменении этого параметра в ее пределах и взвешиванием по объему коллекторов—при наличии прямой или обратной корреляционной его связи с нефте(газо) насыщенной толщиной, т. е. на основе карты (hн.эф Кп.эф). Пересчетный коэффициент и плотность нефти в поверхностных условиях могут быть учтены двумя способами. При малом количестве данных и отсутствии закономерного изменениях этих параметров по площади залежи средние рассчитываются как средние арифметические. Если же установлено закономерное их изменение по площади залежи, то составляются карты каждого параметра. Подсчет запасов ведется на их основе. Средние значения в этом случае рассчитываются как средневзвешенные по площади. Начальное пластовое давление и пластовая температура в газовых залежах рассчитываются по данным скважин с приведением к уровню центра тяжести залежи. Коэффициент сжимаемости реальных газов Z определяется как среднее арифметическое из замеров по скважинам. 4.3.4. ОСОБЕННОСТИ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ НА РАЗРАБАТЫВАЮЩИХСЯ ЗАЛЕЖАХ Подсчет запасов нефти на залежах, вступивших в разработку и разрабатывающихся, основывается на значительно большей их изученности вследствие более плотной разбуренности добывающими скважинами и проведения в них комплекса исследований в соответсвии с требованиями Инструкции по применению Классисификации.  Рис10. Пример определения границ выклинивания пласта А по градиенту изменения hэф. а - профильный разрез 1—1; б - карта в изолиниях hэф. 1 - угол постоянного уменьшения толщины; 2 - непроницаемые породы; 3- изолинии толщин, м; 4- зона выклинивания; 5 - скважины; цифры у скважин: в числителе - номер скважины, в знаменателе - эффективная толщина, м. Высокая плотность бурения на нефтяных и газоконденсатных залежах позволяет не только детализировать границы распространения коллекторов, но и выделять участки распространения коллекторов разной продуктивности и на их основе составлять карты эффективных и эффективных нефтенасыщенных толщин нерасчлененных пластов и пропластков расчлененных пластов. Тем самым достигается более глубокая дифференциация запасов по площади и разрезу залежи. По газовым залежам на этой стадии изученности осуществляется дифференциация на пласты и зоны разной продуктивности залежей, работающих на упруговодонапорном режиме. При достаточном количестве скважин граница выклинивания стратиграфически ограниченных залежей определяется однозначно по градиенту изменения эффективной толщины продуктивного пласта в профиле не менее чем из трех скважин в зоне выклинивания (рис. 10). Если этот градиент установить не удается, то линия нулевой толщины проводится на середине расстояния между скважинами, вскрывшими и невскрывшими пласт. При литолого-фациальном замещении коллекторов продуктивного пласта непроницаемыми разностями границу коллектор - неколлектор можно установить в профиле менее чем из трех скважин или путем прослеживания изменения по площади параметра, на основе которого устанавливались кондиционные пределы коллекторских свойств продуктивных пластов. С этой целью по нерасчлененному пласту или пропластку расчлененного пласта составляется карта исследуемого параметра—aсп. Затем на такой карте путем интерполяции проводится изолиния aспк. Зона с большими, чем aспк значениями aсп характе-ризует область распространения коллекторов, с меньшими -неколлекторов. Исследования, проводимые на разрабатывающихся залежах, должны обеспечивать также возможность определения коэффициентов открытой пористости и нефте(газо)-насыщенности пропластков или нерасчленен-ных пластов. Для подсчета начальных балансовых запасов эффективные нефте(газо)насыщенные толщины в добывающих скважинах, пробуренных на участках залежи, в пределах которых начался подъем ВНК или ГВК учитываются до уровня первоначального положения контактов. При подсчете запасов разрабатывающихся залежей в зависимости от геологического строения залежей применяются практически те же варианты объемного метода подсчета запасов, что и на предыдущей стадии, но с более глубокой дифференциацией запасов. Запасы многопластовых залежей дифференцируются: по пластам, а в расчленненных пластах – по пропласткам; по категориям С1 и В при разбуривании залежи по первому проектному документу или В и А при разбуривании по проекту разработки; по зонам нефтяной, водонефтяной, газовой, газоводяной; по зонам разной продуктивности коллекторов. Подсчет запасов свободного газа газоконденсатных залежей с газовым режимом на данных стадиях ведется с той же степенью дифференциации, что и по нефтяным. Подсчет запасов газовых залежей, работающих на упруговодо-напорном режиме производится с учетом дифференциации запасов по пластам, категориям, газовой и газоводяной зонам и по зонам разной продуктивности. 5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА Начальные извлекаемые запасы нефти залежи Qн.и. равны произведению величин начальных балансовых запасов Qн.г. и конечного коэффициента извлечения Ки.н.. Конечный коэффициент извлечения нефти показывает, какая часть от начальных балансовых запасов может быть извлечена при разработке залежи до предела экономической рентабельности. При подсчете начальных извлекаемых запасов нефти залежей, вводимых в разработку, и при пересчете запасов разрабатываемых залежей начальные балансовые запасы умножаются на утвержденный конечный коэффициент извлечения нефти, обоснованный технико-экономическими расчетами. Этот коэффициент используется при проектировании разработки залежей, планировании развития нефтедобывающей промышленности и т. п. Наряду с конечным коэффициентом извлечения нефти различают текущий коэффициент извлечения, равный отношению накопленной добычи из залежи или объекта разработки на определенную дату к их начальным балансовым запасам. В зависимости от стадии изученности применяется тот или иной из рассмотренных ниже методов определения коэффициента извлечения. 5.1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ПРИ ВОДОНАПОРНОМ РЕЖИМЕ Величина Ки.н. зависит от ряда геолого-физических и технологи-ческих факторов. Она определяется литологическим составом коллектора, неоднородностью продуктивного горизонта (пласта), проницаемостью пород, эффективной нефтенасыщенной толщиной. К физическим факторам, от которых зависит величина этого коэффициента, следует отнести в первую очередь отношение вязкости нефти н к вязкости воды в (обозначаемое в дальнейшем о). На величину Ки.н. оказывают влияние применяемые методы искусствен-ного воздействия на пласты, а при разработке без воздействия -природный режим залежи, плотность сетки добывающих скважин, новые методы разработки и способы интенсификации добычи нефти и другие факторы. Подобно подсчету балансовых запасов определение конечных коэффициентов извлечения нефти и извлекаемых запасов должно быть увязано с этапами и стадиями геологоразведочных работ и разработки залежей, т. е, с объемом имеющейся информации, а также с особенностями геологического строения залежей. На открытых залежах, по завершению поискового этапа, а также на стадии оценки, когда данных еще недостаточно, расчет коэффициентов извлечения основывается на многомерных статистических моделях. При подсчете запасов нефти после завершения разведки и при пересчете запасов после разбуривания залежи по первому проектному документу составляется технико-экономическое обоснование (ТЭО) коэффициента извлечения на основе опыта нефтедобывающих районов с учетом достигнутого уровня техники и технологии добычи. В этом документе обосновывается выбор оптимального варианта системы разработки по результатам технико-экономических расчетов нескольких вариантов систем, в том числе и варианта системы разработки на естественном режиме. Для каждого варианта рассчитываются коэффициент извлечения и другие показатели разработки. Принимается коэффициент извлечения того варианта, который наиболее рационален с учетом замыкающих затрат. Коэффициенты извлечения нефти на средних, крупных и уникальных залежах рассчитываются гидродинамическими методами с учетом одномерных моделей фильтрации—на стадии завершения разведки и двумерных моделей, идентифицируемых с реальными пластовыми условиями,—на стадиях разработки. По мелким залежам коэффициенты извлечения нефти определяются с использованием коэффициентов вытеснения, охвата вытеснением и заводнения. Для нефтяных и газонефтяных залежей, разрабатываемых с применением заводнения и других методов воздействия на пласт, а также разрабатываемых на природных режимах, предусматривается единый подход к обоснованию конечного коэффициента извлечения нефти. При этом коэффициенты извлечения нефти определяются отдельно для нефтяных, водонефтяных, газонефтяных и водогазонефтяных зон. Если залежь вступила в позднюю стадии разработки, ее извлекаемые запасы могут быть уточнены непосредственно на основе данных эксплуатации за период работы на этой стадии, предшествующий дате подсчета запасов. В этом случае утвержденный коэффициент извлечения нефти уточняется в соответствии с подсчитанными извлекаемыми запасами и принимается равным отношению их величины к начальным балансовым запасам. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ЗАПАСОВ ЗАЛЕЖЕЙ, ВВОДИМЫХ В РАЗРАБОТКУ, И ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ЗАПАСОВ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАЛЕЖЕЙ |