бжд. ответы на вопросы. Здоровье как социальнопсихологическая категория

Скачать 203.03 Kb. Скачать 203.03 Kb.

|

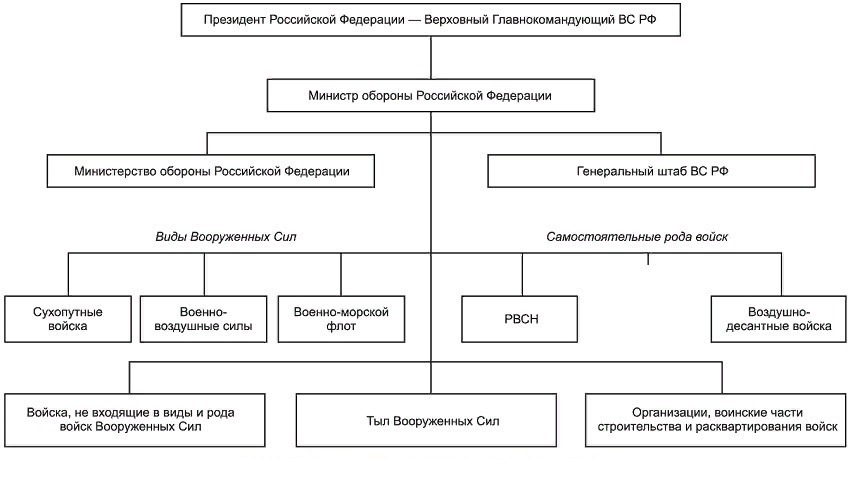

Популярные проявления гипертонического кризаСамыми распространенными симптомами, нуждающимися в оказании неотложной помощи, являются повышение артериального давления, «блики перед глазами», рвота без облегчения состояния, головная боль в области висков и затылка. Больные обычно возбуждены, их кожные покровы гиперемированы. Могут появиться одышка, боль за грудиной, тремор конечностей, холодный пот и даже судороги. В тяжелых случаях развиваются нарушение мозгового кровообращения и поражение черепных нервов (гемипарезы и парезы). При возникновении перечисленных признаков заболевания, необходимо срочное оказание помощи. Почему развивается острое состояние?Выделяют немало факторов способствующих развитию гипертонического криза: стрессы, тяжелые физические нагрузки, резкая смена погодных условий, заболевания почек, прекращение приема антигипертензивных средств, переутомление, чрезмерное потребление соли, жидкости, алкоголя, кофе, острой и жирной пищи. Диагностика – насколько все серьезноВ первую очередь при подозрении на гипертонический криз надо измерить артериальное давление. Оно должно быть повышено. Давление измеряется с помощью тонометра, который обычно имеется в доме у гипертоника. При обследовании сердечнососудистой системы возможно выявление многих разных патологий. Пульс часто бывает ускоренным, но чувству сердцебиения может и не сопутствовать тахикардия. Иногда наблюдается брадикардия и экстрасистолия. При перкуссии (простукивании) отмечается расширение границы сердечной тупости влево. При аускультации (прослушивании с помощью фонендоскопа) обнаруживается расщепление II тона и резкий акцент. Возможно развитие острой сердечной недостаточности: пульс частый, в легких слышны застойные хрипы, тоны сердца глухие. Доврачебная помощь – в ожидании скорой помощиДоврачебная помощь при гипертоническом кризе не может заменить медицинскую квалифицированную помощь! Но от действий родных и близких зависит общее состояние больного и развитие осложнений. Знание алгоритма помощи и умение его своевременно применить во многом решает исход заболевания. Последовательность и принципы оказания первой помощи: Вызовите бригаду скорой помощи Успокойте человека (возбуждение только способствует подъему АД); Уложите его в постель и придайте полусидячее положение; Проследите, чтобы больной дышал ровно и глубоко; Приложите к голове холодную грелку или компресс; Предоставьте доступ кислорода (откройте окно, расстегните одежду); Дайте гипотензивное средство, которое пациент до этого принимал; Положите под язык таблетку каптоприла (или коринфар, капотен, нифедипин, кордафлекс), если через полчаса улучшений не отмечается и «скорая» не подъехала, то можно принять еще раз препарат из списка, но, в общем, не более 2 раз! Накапайте настойку пустырника или валерианы, корвалол; Для борьбы с чувством холода и озноба обложите больного теплыми грелками; При появлении болей за грудиной надо принять нитроглицерин (в общей сумме не более 3). После оказания первой медицинской помощи должен действовать медицинский персонал. Если артериальное давление не снижается, а состояние пациента ухудшается, развиваются боли за грудиной и иные подозрительные симптомы, а вы еще не вызвали бригаду врачей, то срочно звоните в «скорую». Медлить нельзя! Измеряйте давление каждые 20 минут, результат будет важен для врачей скорой помощи Иногда после предоставления врачебной помощи, больному становиться легче и госпитализация не требуется. Но в некоторых случаях, на усмотрение специалистов, необходимо срочное лечение в стационаре, отказываться от которого ни в коем случае не стоит. Врачебная помощьПри неосложненном течении криза внутривенно вводят дибазол и мочегонные средства. Отличный результат, особенно при экстрасистолии или тахикардии, дают бета-блокаторы (индерал, обзидан, рауседил, пропранолол). Возможно, как внутривенное, так и внутримышечное введение. При гипертоническом кризе II типа назначаются гемитон, клофелин, катапрессан. Иногда для получения быстрого гипотензивного эффекта используют внутривенное введение диаксизона или гиперстата. Практически в любом случае под язык рекомендуется положить нифедипин или коринфар. В сочетании с другими медикаментами при 2 типе, используются нейролептики (дроперидол). Когда в сочетании с повышением АД наблюдаются симптомы острой левожелудочковой недостаточности, то вводят мочегонные препараты и ганглиоблокаторы. Если гипертонический криз осложнился острой коронарной недостаточностью, то дополнительно используют нитраты (нитросорбид, сустак, нитронг) и анальгетики, вплоть до наркотических средств. Характеристика кровотечений и первая помощь при кровотечениях. Кровотечение представляет собой нарушение, характеризующееся выходом крови за пределы сосудисто-сердечной системы. Кровотечение может появиться совершенно внезапно и непредвиденно, оно несет опасность для человека. Внутренние кровотечения часто являются хроническими. Кровопотеря при них настолько незначительна, что не наблюдается никакой сопутствующей симптоматики, и человек не подозревает на протяжении долгих лет о наличии патологии. Наружное кровотечение заметно без особых приборов, а для диагностирования скрытых кровопотерь необходимы специальные медицинские методы обследования. Кровотечения всегда опасны, за исключением менструальных выделений у женщин. Любые виды требуют выяснения обстоятельств и причин, по которым они возникли, и чаще всего определенного вида лечения в дальнейшем. Причины появления По причинам возникновения можно разделить на следующие основные виды кровотечений: Травматические. Они возникают из-за влияния/механического воздействия извне, при таком виде нарушается анатомическая целостность. Этот вид возникает вследствие аварии, ножевых ранений, порезов и так далее. Нетравматические. Связаны в большинстве случаев с нарушениями, возникшими в организме, такими как: заболевания сосудисто-сердечной системы, раковые заболевания, болезни печени. Определить наличие данного вида гораздо сложнее. Артериальное. Артериальная кровопотеря обладает следующими отличиями: кровь обладает ярко-красным оттенком; она вытекает в виде струи; характерен пульсирующий характер. Данный вид кровотечения в довольно короткий промежуток времени приводит к снижению уровня гемоглобина в крови. Пострадавший бледнеет, у него резко понижаются показатели артериального давления. Также он жалуется на головокружение, потемнение в глазах. Возникает чувство тошноты, нередко появляется рвота, потерпевший теряет сознание. Особую опасность артериальный вид кровотечения представляет из-за того, что вследствие него может возникнуть нехватка кислорода. Это в свою очередь ведет к патологическим изменениям в работе мозга и сердечно-сосудистой системы. Венозное Венозный основной вид кровотечения можно опознать по следующим признакам: выделяющая кровь обладает тёмной окраской; выделение крови происходит без остановки и равномерно; чаще всего кровь вытекает струей, пульсирование наблюдается крайне редко и связано оно с пульсовой волной артерии, которая проходит или находится рядом с повреждённой веной. Особую опасность представляет из-за того, что может возникнуть воздушная эмболия, затрагивающая мозговые сосуды и сосуды сердца. Венозное кровотечение не столь опасно, как артериальное, но всё же представляет собой так же смертельную опасность, если своевременно не будет оказана необходимая первая помощь. Основной вид кровотечения — капиллярный Данный вид является безобидным. Остановка крови происходит самостоятельно. Отличия этого типа: окрас крови, который колеблется между цветовой гаммой артериальной и венозной; кровь вытекает как из губки, то есть сочится; кровоточащие сосуды абсолютно невозможно увидеть. Опасность капиллярное кровотечение представляет, если у пациента имеются проблемы со свертываемостью крови, заболевания печени, при попадании загрязнений в ранку. Паренхиматозное. Под этим термином в медицине подразумевается капиллярная кровопотеря из внутренних органов. Опасность данной формы состоит в том, что ее тяжело диагностировать, часто пациенты обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Данный вид кровотечения не заметен невооружённым взглядом, для его диагностирования необходимо проводить ряд обследований, таких как: ультразвуковое исследование внутренних органов; компьютерная томография; магниторезонансная томография; лабораторная диагностика. Данный вид требует быстрого лечения под контролем специалистов, также необходима и госпитализация пациента. Признаки кровотечения Конечно, основным признаком кровопотери является видимая глазу кровь, исходящая из кровеносных сосудов. Также выделяется и ряд других симптомов, наблюдающихся у людей, у которых возникло кровотечение: бледная окраска кожного покрова; нехватка воздуха; общее недомогания и нехватка сил; низкое артериальное давление; низкий пульс; потемнение в глазах; возможна потеря сознания; осложнения, затрагивающие внутренние органы, проявляющиеся в виде: отека легких, нарушения в работе почек, появления желтухи. Степени тяжести Медиками выделяется особая классификация кровотечений по объёму потерянной крови. Степени тяжести: лёгкая: объем потери крови составляет 0,5л; средняя: потеря крови колеблется от 0,5 до 1 л крови; тяжёлая: в этом случае речь идет от потери крови от 1 до 1, 5 литров крови; массивная: потеря крови 1,5-2 л; смертельная: потеря более 2,5 л крови. Данные показатели является среднестатистическими. Например, для тех, кто обладает низкой весовой категорией, критичной может быть потеря даже 1,5 л крови. Также на шансы выжить оказывает свое влияние и скорость потери крови. Например, если в течение нескольких минут или меньше потерпевший потерял 2,5 л крови, то шансы на положительный прогноз значительно меньше, чем при потере такого же количества крови в течение 24 часов. Первая помощь при кровотечениях разных видов Любой вид кровопотери нуждается в оказании неотложной помощи. Большинство форм кровотечений несут с собой угрозу для человеческой жизни. Поэтому в первую очередь перед оказанием первой помощи при кровотечении разных видов, требуется позвонить в скорую. Также рекомендуется доставить потерпевшего в близлежащую больницу. Капиллярное кровотечение чаще всего абсолютно безвредно, остановить его можно в домашних условиях. Чаще всего оно возникает при домашней работе, при резке овощей и фруктов. Иногда после остановленная капиллярной кровопотери видно, что место пореза доставляет чувство дискомфорта. Наблюдаются болевые ощущения, выделяется гнойное содержимое, ранка долго заживает. В этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью. Основные правила первой помощи для разных видов кровотечения: При капиллярном. Необходимо очистить рану, это можно сделать с помощью промывания чистой водой. Затем следует провести обработку антисептическим средством и наложить марлевую повязку или бинт. При венозном. Обязательно обратиться в скорую помощь или отвести человека в больницу. При венозной кровопотери лёгкой и средней тяжести рекомендуется наложение давящей повязки, существуют специальные наборы, которые можно применять при этом случае. Если их не оказалось под рукой, то можно использовать обычные марлевые бинты или воспользоваться подручными средствами. При сильном кровоизлиянии необходимо использовать специальный жгут. Его нельзя держать более 120 минут без ослаблений. При артериальном. Надо убедиться, что у потерпевшего нет перелома. Затем часть тела, из которого выходит кровь, поднять вверх, наложить жгут выше поврежденного места. При этом виде кровопотери также нужно срочно вызвать неотложную помощь. При внутреннем. Необходимо позаботиться о полном покое и неподвижности потерпевшего. Если есть подозрение на кровоизлияние в область груди, то необходимо пациенту принять положение полусидя или положить ему подушку под колени. Если в брюшной полости начался процесс кровоизлияния, тогда пациенту рекомендуется лежать. Ослабить любой вид кровопотери можно с помощью холода, поэтому следует приложить лёд. При оказании помощи пострадавшему нужно работать как можно стерильно, избегать попадания различных загрязнений и болезнетворных микроорганизмов в рану и в кровь. Требуется позаботиться о своей безопасности, ведь с кровью переносится ряд заболеваний таких, как: СПИД, гепатит. Поэтому при оказании помощи, в особенности постороннему человеку, рекомендуется надевать одноразовые перчатки. Характеристика переломов и первая помощь при переломах. Переломы костей — это сложные и тяжелые повреждения, когда происходит частичное или полное нарушение целостности костей, вызванное быстродействующим насилием. Практически всегда при переломах костей повреждаются и близлежащие мягкие ткани — надкостница, мышцы, нервные стволы, кровеносные сосуды. Это и относит переломы костей к наиболее тяжелым травмам. Осложнения и признаки переломов Боль. Боль появляется в момент перелома кости, может продолжаться различные сроки и быть разной интенсивности. Боли бывают интенсивными при травмировании тканей и нервных стволов костными осколками, при развитии больших гематом они усиливаются во время движения и уменьшаются при покое. При осторожном ощупывании отмечается сильная боль, локализирующаяся по линии перелома. Этот признак нередко облегчает диагноз при отсутствии других симптомов перелома и трещинах кости. Например, он очень важен при переломах костей, глубоко укрытых мягкими тканями и не дающих большого смещения отломков в связи с удержанием их в нормальном положении соседней неповрежденной костью (трещины и переломы ребер, малоберцовой кости и др.). Деформация места перелома. Смещение костных отломков при переломе влечет за собой деформацию места перелома, которая легче выявляется при сравнительном осмотре поврежденной и здоровой конечности. Обычно отмечается искривление, утолщение, изменение формы поврежденной области. Деформации при разных локализациях переломов различны, они в значительной степени определяются характером смещения костных отломков. Нарушение функции. Этот симптом в разливной степени отмечается при всех переломах. При некоторых из них (например, вколоченные переломы) он слабо выражен, а при переломах костей конечностей со смещением — обычно настолько резко, что попытки к движению конечности вызывает резкие боли и появление ненормальной подвижности. Ненормальная подвижность. Появление подвижности на протяжении кости является характерным признаком перелома. Этот симптом бывает слабо выражен при переломе плоских и коротких костей и наоборот, хорошо заметен при переломе длинных трубчатых костей. При вколоченных переломах он не отмечается. Укорочение конечности. Смещение костных отломков при переломе развивающееся в результате тяги спастически сокращающихся мышц, приводит к укорочению конечности, которое определяется сравнительным измерением здоровой и пострадавшей конечности. Костный хруст (крепитация). Проявляется при смещении костных отломков по отношению друг к другу. Выявляется обычно при пальпации, перекладывании пострадавшего, при попытках к движению, при наложении повязки, шинировании. Диагноз перелома в типичных случаях, т. е. при наличии всех перечисленных симптомов, бывает прост, однако у ряда больных при отсутствии некоторых симптомов он может представлять значительную трудность. Первая медицинская помощь при переломах Первая помощь при переломах является началом их лечения, так как предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, инфекцию. Если у пострадавшего имеются явления травматического шока, необходимо срочно предпринять первичные противошоковые мероприятия (см. ниже), а затем уже наложить повязку. Если же у пострадавшего при открытом переломе имеется артериальное кровотечение, следует наложить кровоостанавливающий жгут. Самое важное при оказании первой помощи при переломах заключается в своевременной и правильной иммобилизации пострадавшей конечности. Иммобилизация, т. е. создание полного покоя и неподвижности поврежденной конечности или других частей тела, имеет следующие цели: ослабление болевых ощущений пострадавшего и тем самым уменьшение вероятности развития травматического шока; уменьшение опасности возникновения и развития раневой инфекции при открытых переломах, так как создаваемый иммобилизацией покой раны повышает сопротивляемость организма и тканей к возбудителям инфекции, попавшим в рану; уменьшение опасности возникновения дополнительных повреждений мягких тканей и внутренних органов; создание благоприятных условий для срастания переломов. Опыт показывает, что замедленное срастание переломов чаще всего объясняется неудовлетворительной или плохой иммобилизацией. Транспортная иммобилизация осуществляется при помощи шин. Транспортными шинами называются приспособления, применяемые для создания неподвижности (иммобилизации) и покоя поврежденной или больной части тела. На время транспортировки шина является составной частью шинной повязки, которая состоит из самой шины, подкладываемого под шину материала и фиксирующей шину повязки. Наложение шинной повязки называется шинизацией. Шины изготовляются из твердого материала, прочного и эластичного. Хотя транспортная иммобилизация обеспечивает лишь временную иммобилизацию, однако она имеет большое значение непосредственно для жизни пострадавшего, а также и для дальнейшего лечения повреждения. В качестве подстилочного материала обычно используются серая вата или ватно-марлевые подушечки. В качестве подручного материала можно использовать чистую ветошь, мох, лен, траву и т. д. Прибинтовать шину (фиксировать) можно марлевыми бинтами. При необходимости можно использовать косынки, ремни, полотенца. При наличии могут использоваться стандартные лестничные шины Крамера, сетчатые шины Эсмарха, деревянная шина Дитерихса, современные пластмассовые, резиновые надувные шины и т. д. Чаще всего в очагах бедствий при оказании первой помощи изготавливаются шины из подручного материала — доски, палки, лопаты, ветви деревьев, прутья, фанера, картон и т. д. Виды и задачи Вооруженных сил РФ Виды и рода войск в армии РФ Скорость прохождения приказов в вооруженных силах зависит от грамотно продуманной структуры, а во избежание хаоса и противоречивых команд используется принцип единоначалия и вертикали власти.  С учетом размеров территории страны, большой протяженности границ и необходимости патрулирования территориальных вод, окружающих Россию, все виды вооруженных сил разделены на округа: Западный с командованием и штабом в Санкт-Петербурге. Восточный с командованием и штабом в Хабаровске. Центральный с командованием и штабом в Екатеринбурге. Южный с командованием и штабом в Ростове-на-Дону. Помимо территориального деления, войсковые подразделения в зависимости от выполняемых задач разделены на виды войск, подчиняющиеся общему командованию. Кроме того, существуют научные роты в военных частях. Сухопутные войска. Самое многочисленное военное формирование. Солдаты и офицеры сухопутных войск ведут наступательные действия, выполняя задачи, направленные: на уничтожение живой силы и техники противника; вытеснение захватчика с родной земли, захват его территории, удержание завоеванных рубежей; нанесение огневых ударов по вражеским территориям. Мотострелковые. Основа и ядро сухопутных войск. Применяются в обороне и наступлении, захвате рубежей, преследовании врага. Состоят из бригад, которые характеризуются высокой мобильностью, самодостаточностью и огневой мощью. Способны к быстрым маршам и стремительному развертыванию. Танковые. Основная ударная сила. Их задействуют наряду с мотострелковыми соединениями, выполняют сходные задачи. Отличаются стойкостью к ядерному поражению, высокой мощностью и маневренностью. Ракетные войска и артиллерия. Обеспечивают ядерное и огневое поражение вражеских сил, применяются в общих войсковых операциях для уничтожения сооружений, техники и личного состава при обороне и наступлении. ПВО. Обеспечивают защиту смежных формирований от угрозы с воздуха путем несения боевых дежурств, разведки, оповещения охраняемых объектов и уничтожения объектов в воздухе. Разведка. Снабжает командование требуемой информацией о численности и расположении неприятеля, раскрывает замысел противника, помогает принять решение о целесообразности проведения военных операций, используя технические и психологические методы добывания информации. Инженерные. Спецвойска, обеспечивающие наведение мостов и переправ, сооружение заграждений, убежищ и быстровозводимых вспомогательных объектов для размещения войск. Войска РХБЗ. Осуществляют защиту армии от оружия массового поражения, снижают последствия химического и бактериологического заражения. Войска связи. Спецвойска, служащие для единого управления войсками посредством фельдъегерской, проводной и беспроводной связи. Перед каждым подразделением ставится индивидуальная задача, либо войсковые объединения участвуют в общих сражениях. Воздушно-космические силы. Сравнительно молодые войска, образованные в 2015 году путем слияния воздушных сил и космических подразделений. В состав входят: ВВС, космические войска и ПВО-ПРО. Задачи, поставленные перед ВКС России: защита территории страны от угрозы из воздушного и космического пространства; уничтожение противника обычным и ядерным оружием; предотвращение нападения путем использования баллистического оружия; разведывательная деятельность; поддержка флота и наземных соединений с воздуха; запуск и обслуживание космических сооружений. Помимо перечисленных, в обязанности ВКС вменяется слежение за всеми объектами, вращающимися на земной орбите. Военно-морской флот. История российского флота полна великих побед. Современные суда имеют высокую степень технической оснащенности, но даже среди современного оборудования есть место романтике и героизму. Береговые войска. Служат прикрытием для флота со стороны суши, обеспечивают защиту портов. Противодействуют высадке вражеского морского десанта, выполняют задачи по уничтожению плавсредств противника. В состав БВ входит морская пехота и артиллерия. Надводные силы. Самое массовое объединение ВМФ. В состав входят все военные суда за исключением подводных. Обеспечивают охрану морских границ, противодействуют незаконным действиям потенциального противника в территориальных и нейтральных водах на основании международных соглашений. Осуществляют сопровождение и защиту торговых судов, противодействуют пиратским вылазкам. Подводные силы. В их составе все виды подводных лодок. Благодаря возможности скрытно подойти к цели и способности пройти под водой в любую точку мирового океана лодки способны уничтожать вражеский надводный флот, морские нефтяные скважины, собирать разведданные, корректировать действия военно-морских группировок. Морская авиация. Базируется на авианосцах, включает в себя вертолеты и самолеты, способные прикрывать надводный флот от воздушных атак, производить разведку. Боевые авиационные единицы ВМФ привлекаются к десантированию, спасательным поисковым работам на морской поверхности. Подразделяется на палубную и береговую. Все боевые единицы ВМФ сгруппированы по территориальному признаку в зависимости от места базирования, перед личным составом ставятся задачи по обеспечению безопасности зоны ответственности. Самостоятельные рода войск. В составе вооруженных сил страны есть войска, не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных родов. Это связано с уникальностью выполняемых ими задач и способностью действовать автономно, без привязки к основным силам. РВСН. Служат для сдерживания угроз со стороны вероятного противника. Ядерное оружие, состоящее на вооружении, позволяет наносить одиночные или массированные атаки по стратегическим объектам. Способно поражать значительные территории, выводя из строя экономические объекты. ВДВ. Подчиняются Верховному Главнокомандующему, служат для выполнения диверсионных задач в глубоком тылу путем вывода из строя коммуникаций, разрушения стратегических объектов, использования иных мер, направленных на срыв планов командования недружественных армий. Эмблемы и знамена вооруженных сил РФ Для каждого рода войск существуют свои знаки отличия. Символика вооруженных сил исторически складывалась на протяжении развития государственности. Ратные подвиги предков и особенности службы каждого из родов войск нашли отражение на знаменах и эмблемах. Все виды вооруженных сил современной России обладают собственными знаменами, врученными Президентом страны. Геральдические символы утверждены указами Президента и приказами Министра Обороны. Правила применения и размещения государственной атрибутики строго регламентировано. Воинская символика не только используется для отличия родов войск, но и служит воспитанию патриотизма, развивает чувство гордости военнослужащего за свою принадлежность к армии. Геральдическая атрибутика применяется в торжественных воинских ритуалах: во время принятия присяги; в ходе награждения; при прощании с павшими товарищами. Каждый военнослужащий обязан знать область применения тех или иных знаков различия, значение символов на гербе, флаге, эмблемах и нашивках. |