|

|

экология. Загрязнения малых рек. 1. 1 Химическое загрязнение 1 Органическое загрязнение

1.1 Химическое загрязнение

1.1.1 Органическое загрязнение

Среди вносимых растворимых веществ, большое значение для обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элементы, но и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 300 - 380 млн.т./год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют на состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность данных микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые приводят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняют также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза.

Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания кислорода в воде [18, с. 144].

Поверхностно активные вещества - жиры, масла, смазочные материалы- образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах.

В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера). Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, чт являются источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизится ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов[15, с. 24].

Такое понятие, как «загрязнение воды», различными людьми понимается по-разному. Для одних это означает присутствие в воде опасных или ядовитых химических продуктов; для других - присутствие болезнетворных микробов. Однако для многих специалистов уровень загрязнения воды определяется присутствием органических отходов. Источниками таких отходов могут быть фабрики и заводы, сельское хозяйство или города. В состав этих отходов входят главным образом углерод, водород, кислород и азот. Окисление указанных элементов обусловливает многие неблагоприятные ситуации, создающиеся в загрязненных реках и озерах[16, с. 124].

Чтобы понять, какую роль играет загрязнение воды органическими отходами, рассмотрим следующий эксперимент. Если мы смешаем сахар и желатин, а затем растворим эту смесь в открытом сосуде с водой, то получившийся раствор будет прозрачным. На глаз раствор не покажется нам «загрязненным». В такой воде (после полного удаления хлора) может жить рыба, по крайней мере некоторое время. Однако меньше чем через неделю вода в сосуде становится мутной. Растворенный кислород, который необходим для жизни рыбы, оказывается израсходованным, и рыба в сосуде погибает.

В данном случае органическими отходами оказываются сахар и желатин. Вместе они создают условия, в которых рыба и другие водные существа жить не могут, а условия эти - отсутствие кислорода. При наличии кислорода органические вещества, в нашем примере сахар и желатин, распадаются на более простые в результате активности бактерий; этот процесс именуется биохимическим окислением. Если определенные бактерии присутствуют в достаточном количестве, то углерод (С) сахара и желатина окисляется до двуокиси углерода (СО2) [11, с. 141].

Далее водород (Н) сахара и желатина окисляется до воды (Н2О). Наконец, азот (N) желатина постепенно превращается в нитрат-ион (NОЗ). Все эти реакции требуют присутствия кислорода. Суммарный эффект про является в значительном снижении количества кислорода, растворенного в воде.

Когда вода в природных водоемах хорошо перемешивается, в ней растворяется максимальное количество кислорода; такое состояние называется насыщающей концентрацией. Последнюю выражают в миллиграммах кислорода, которые могут быть растворены в 1 л воды до предельного насыщения. Насыщающая концентрация достигает значений 8-9 мг кислорода на 1 л воды в зависимости от температуры. Летом при более высоких окружающих температурах насыщающая концентрация падает до значений 8 мг-л-1. Зимой в более холодной воде эта концентрация близка к 9 мг-л-1.

Если концентрация органических веществ в пробе воды достаточно велика, то при окислении органики бактериями и простейшими может израсходоваться весь запас кислорода в пробе; иными словами, концентрация кислорода может уменьшиться до нуля. Когда в каком-либо природном водоеме кислород отсутствует полностью, говорят, что в таком водоеме создались анаэробные условия. В анаэробных условиях или при очень малых концентрациях кислорода нормальная жизнь водных организмов, таких, как рыбы, становится невозможной и они погибают. Немногие виды, которые способны не только выжить, но и бурно развиваться, обладают особыми адаптациями к этим условиям.

При малом содержании кислорода нормальная популяция аэробных бактерий (бактерий, которым необходим кислород) также погибает. Вместо них развивается популяция бактерий, использующих для своей жизнедеятельности серу. Атомы серы присутствуют в органических отходах; по строению они похожи на атомы кислорода, за исключением того, что имеют дополнительную электронную оболочку. Поэтому сера способна заменить кислород в реакциях окисления; при этом, например, вместо воды (Н2О) образуется сульфид водорода (H2S). Хорошо знакомый запах тухлых яиц - это запах сульфида водорода (сероводорода).

Подводя итоги, можно сказать, что окисление органических отходов бактериями ведет к исчезновению кислорода в воде. В условиях, когда кислород полностью отсутствует, рыбы жить не могут, способны существовать лишь немногие виды животных, специально адаптированных к этим условиям. В такой анаэробной среде специализированные бактерии образуют среди других конечных продуктов сероводород с характерным запахом тухлых яиц.

1.1.2 Неорганическое загрязнение

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам.

Кроме перечисленных в таблице веществ, к опасным заразителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапазон рН промышленных стоков (1,0 - 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или выше 8,0, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 - 8,5. Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 16 млн.т. солей. К 2000 году возможно увеличение их массы до 20 млн.т./год [10, с. 144].

В процессе деятельности крупных заводов в пресную воду сбрасываются промышленные стоки, состав которых изобилует различного рода тяжелыми металлами. Многие из них, попадая в организм человека, оказывают на него пагубное воздействие, приводящее к сильному отравлению, смерти. Такие вещества называют ксенобиотиками, то есть элементами, которые чужды живому организму. К классу ксенобиотиков относят такие элементы, как кадмий, никель, свинец, ртуть и многие другие. Известны источники загрязнений воды данными веществами. Это прежде всего металлургические предприятия, автомобильные заводы. Естественные процессы на планете тоже могут способствовать загрязнению. Например, вредные соединения в большом количестве содержатся в продуктах вулканической активности, которые время от времени попадают в озера, загрязняя их. Но, безусловно, антропогенный фактор здесь имеет решающее значение.

Развитие ядерной промышленности нанесло существенный вред всему живому на планете, в том числе и водоемам с пресной водой. В процессе деятельности ядерных предприятий образуются радиоактивные изотопы, в результате распада которых выделяются частицы с разной проникающей способностью (альфа-, бета- и гамма-частицы). Все они способны нанести живым существам непоправимый вред, так как при попадании в организм данные элементы повреждают его клетки и способствуют развитию онкологических заболеваний. Источниками загрязнений могут служить: атмосферные осадки, выпадающие в районах, где проводятся ядерные испытания; сточные воды, сбрасываемые в водоем предприятиями ядерной промышленности. суда, работающие с использованием ядерных реакторов (при аварии).

Основными неорганическими элементами, ухудшающими качество воды в водоемах, считаются соединения токсичных химических элементов. К ним относятся ядовитые соединения металлов, щелочи, соли. В результате попадания данных веществ в воду состав ее меняется, она становится непригодной для употребления живыми организмами. Основным источником загрязнения являются сточные воды крупных предприятий, заводов, шахт. Некоторые неорганические загрязнители усиливают свои негативные свойства, находясь в кислой среде.

Так, кислые сточные воды, поступающие из угольной шахты, несут в себе алюминий, медь, цинк в концентрациях, весьма опасных для живых организмов. Примером могут служить экологические проблемы Азовского моря. Канализационные стоки Ежедневно в водоемы поступает огромное количество воды из канализационных стоков. В такой воде содержится масса загрязняющих веществ.

Это и частицы моющих средств, мелкие остатки пищи и бытовых отходов, фекалий. Эти вещества в процессе своего разложения дают жизнь многочисленным патогенным микроорганизмам. Попадание их в организм человека может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, таких как дизентерия, брюшной тиф. Из больших городов такие стоки попадают в реки, затем моря и океан.

В синтетических удобрениях, используемых человеком, содержится много вредных веществ, таких как нитраты и фосфаты. Попадание их в водоем провоцирует чрезмерный рост специфической сине-зеленой водоросли. Разрастаясь до огромных размеров, она препятствует развитию других растений в водоеме, при этом сама водоросль не может служить пищей для живых организмов, обитающих в воде. Все это приводит к исчезновению жизни в водоеме и его заболачиванию.

Различные поверхностные воды по-разному связывают ионы тяжёлых металлов, проявляя при этом различную буферную емкость. Воды южных озер, рек, водоемов, имеющих большой набор природных компонентов (гумусовые вещества, гуминовые кислоты и фульвокислоты) и их высокую концентрацию, способны к более эффективной природной детоксикации по сравнению с водами водоемов Севера и умеренной полосы. Поэтому токсичность вод, в которых оказались загрязнители, зависит и от климатических условий природной зоны. Следует отметить, что буферная емкость поверхностных вод по отношению к металлам-токсикантам определяется не только наличием растворенного органического вещества и взвесей, но и аккумулирующей способностью гидробионтов, а также кинетикой поглощения ионов металлов всеми компонентами экосистемы, включая комплексообразование с растворенными органическими веществами. Все это говорит о сложности процессов, протекающих в поверхностных водах при попадании в них металлов-загрязнителей.

Что касается свинца, то половина от общего количества этого токсиканта поступает в окружающую среду в результате сжигания этилированного бензина. В водных системах свинец в основном связан адсорбционно со взвешенными частицами или находится в виде растворимых комплексов с гуминовыми кислотами. При биометилировании, как и в случае со ртутью, свинец в итоге образует тетраметилсвинец. В незагрязненных поверхностных водах суши содержание свинца обычно не превышает 3 мкг/л. В реках промышленных регионов отмечается более высокое содержание свинца. Снег способен в значительной степени аккумулировать этот токсикант: в окрестностях крупных городов его содержание может достигать почти 1 млн мкг/л, а на некотором удалении от них 1-100 мкг/л.

Водные растения хорошо аккумулируют свинец, но по-разному. Иногда фитопланктон удерживает его с коэффициентом концентрирования до 105, как и ртуть. В рыбе свинец накапливается незначительно, поэтому для человека в этом звене трофической цепи он относительно мало опасен. Метилированные соединения в рыбе в обычных условиях содержания водоемов обнаруживаются относительно редко. В регионах с промышленными выбросами накопление тетраметилсвинца в тканях рыб протекает эффективно и быстро - острое и хроническое воздействие свинца наступает при уровне загрязненности 0,1-0,5 мкг/л. В организме человека свинец может накапливаться в скелете, замещая кальций.

Другой важный загрязнитель водоёмов – кадмий. По химическим свойствам этот металл подобен цинку. Он может замещать последний в активных центрах металлсодержащих ферментов, приводя к резкому нарушению в функционировании ферментативных процессов.

Кадмий обычно проявляет меньшую токсичность по отношению к растениям в сравнении с метилртутью и сопоставим по токсичности со свинцом. При содержании кадмия

0,2-1 мг/л замедляются фотосинтез и рост растений. Интересен следующий зафиксированный эффект: токсичность кадмия заметно снижается в присутствии некоторых количеств цинка, что еще раз подтверждает предположение о возможности конкуренции ионов этих металлов в организме за участие в ферментативном процессе.

Порог острой токсичности кадмия варьирует в пределах от 0,09 до 105 мкг/л для пресноводных рыб. Увеличение жесткости воды повышает степень защиты организма от отравления кадмием. Известны случаи сильного отравления людей кадмием, попавшим в организм по трофическим цепям (болезнь итай-итай). Из организма кадмий выводится в течение длительного периода (около 30 лет).

В водных системах кадмий связывается с растворенными органическими веществами, особенно если в их структуре присутствует сульфгидрильные группы SH. Кадмий образует также комплексы с аминокислотами, полисахаридами, гуминовыми кислотами. Как и в случае со ртутью и другими тяжёлыми металлами адсорбция ионов кадмия донными осадками сильно зависит от кислотности среды. В нейтральных водных средах свободный ион кадмия практически нацело сорбируется частицами донных отложений.

Для контроля качества поверхностных вод созданы различные гидробиологические службы наблюдений. Они следят за состоянием загрязнения водных экосистем под влиянием антропогенного воздействия.

Анализ влияния тяжелых металлов на водные организмы, а также воздействие ор-ганического загрязнения относятся к главным проблемам ихтиотоксикологии.

К главным антропогенным загрязнителями водной среды относятся тяжелые металлы (Cu, Zn, Al, Fe, Cd, Pb, Mn, Ni, Cr, As, Hg и их соли), большинство которых имеют высокую токсичностью для живых организмов даже в сравнительно низких концентрациях. Так, тяжелые металлы не могут быть подвержены абсолютному разложению, а лишь перераспределяются между биотическими и абиотическими элементами, взаимодействуя с многообразными категориями живых организмов, мигрируя по общей цепи циркуляции веществ в водоеме.

В речных водах миграция тяжелых металлов осуществляется главным образом во взвешенном состоянии, в форме коллоидов и комплексных высокомолекулярных соединений. Главные водные мигранты по росту доли растворенных форм находится в следующей последовательности: свинец – кобальт – никель – цинк – медь.

Рыбы обладают способностью накапливать тяжелые металлы, даже если содержание их в водной экосистеме не выходит за рамки предельно допустимых значений. При не высокой степени загрязнения тяжелыми металлами велика вероятность формирования компенсаторных модификаций в разнообразных физиологических системах рыб, что обусловлено высокой скоростью метаболизма, которое приводит к сгущению крови и возрастанию массы жизненно значимых органов (сердца, печени, почек и жабр). Обмен веществ изменяется в сторону запасания жиров, а не расходуется на белковый рост. Жиронакопление здесь анализируется как один из устройств формирования «энергетического депо» при влиянии отрицательных факторов. Превышение границ адаптационного потенциала у рыб в местах устойчивой и продолжительной интоксикации способно к образованию неспецифической реакции – нарушению гомеостаза, что может развить разнообразный уровень деградации тканей и органов.

Возникает серьезная угроза здоровью человека, так как рыба является одним из главных продуктов его питания.

Выявлено, что рыбы восприимчивее к тяжелым металлам, в отличие от высших позвоночных, а повышенная концентрация в воде ионов цинка, ртути, кадмия, меди, помимо других последствий, ведет к понижению титра антител в крови, содержании лимфоцитов, уменьшению фагоцитарной активности клеток [2].

Рыбы, располагаются в верхнем трофическом уровне водных биоценозах, накапливают тяжелые металлы, содержание аккумулирования которых, находится в зависимости от гидрохимических показателей окружающей среды и принадлежности вида к той или иной экологической группе: бентофаг, планктофаг, эврифаг, хищник (см. табл.). Статистика водности и загрязненности реки Урал, проявляет наиболее основное отрицательное влияние на воспроизводство рыб пелагофилов.

Выявлено, что самое активное участие в обмене и депонировании тяжелых металлов принимают печень, почки, жаберные лепестки, гонады и мышцы.

Тяжелые металлы накапливаются практически во всех тканях организма, но их распределение по большей части находится в зависимости от гидрохимических показателей окружающей среды, физико-химических свойств металлов и от физиолого-биохимической специфики тканей и органов рыб и их морфофизиологического состояния [4].

Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженную японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Минамата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

1.2 Нефтяное загрязнение

Различие свойств нефти и воды обуславливает особенности их нахождения в поверхностных и подземных водах. Нефть и нефтепродукты представляют собой смесь углеводородов с различной растворимостью в воде: для нефтей (в зависимости от химического состава) растворимость составляет 10-50 мг/дм3; для бензинов — 9-505 мг/ дм3; для керосинов — 2-5 мг/ дм3; для дизельного топлива — 8-22 мг/ дм3. Растворимость углеводородов увеличивается в ряду:

ароматические >циклопарафиновые >парафиновые. Растворимая доля нефти в воде от всей ее массы мала (5∙10-3 %), но при этом необходимо учитывать два обстоятельства:

в число растворяющихся компонентов нефти попадают наиболее токсичные ее компоненты;

нефть может образовывать с водой стойкие эмульсии, так что в толщу воды может перейти до 15% всей нефти.

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую — «нефть в воде» и обратную — «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0.5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества.

При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности в виде тонкой нефтяной пленки, которая перемещается со скоростью примерно в два раза большей, чем скорость течения воды.

При соприкосновении с берегом и прибрежной растительностью нефтяная пленка оседает на них. В процессе распространения по поверхности воды легкие фракции нефти частично испаряются, растворяются, а тяжелые опускаются в толщу воды, оседают на дно, загрязняя донные отложения.

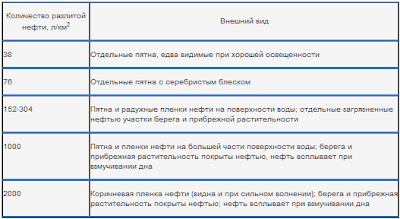

В таблице 1 приведена классификация нефтяного загрязнения поверхностных водоемов.

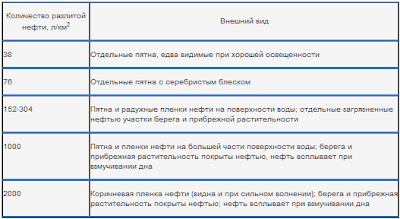

Установить прямую связь между объемом утечки (разлива) и площадью загрязнений поверхности воды, дна водоема, его берегов, а также стойкость загрязнений весьма трудно. Ориентировочную (приближенную) оценку площади загрязнения можно получить, пользуясь данными С.М. Драчева (табл. 2).

Таблица 1

Классификация нефтяного загрязнения водоемов

Таблица 2

Внешний вид нефтяного загрязнения в зависимости от объема разлитой нефти (по С.М. Драчеву)

Последствия нефтяного загрязнения рек и водоемов. Загрязнение воды нефтью затрудняет все виды водопользования.

Влияние нефтяного загрязнения на водоем проявляется в:

ухудшении физических свойств воды (замутнение, изменение цвета, вкуса, запаха);

растворении в воде токсических веществ;

образовании поверхностной пленки нефти и осадка на дне водоема, понижающей содержание в воде кислорода.

Характерный запах и привкус появляются при концентрации нефти и нефтепродуктов в воде 0.5 мг/дм3, а нафтеновых кислот 0.01 мг/дм3. Значительные изменения химических показателей воды происходят при содержании нефти и нефтепродуктов более 100-500 мг/дм3. Пленка нефти на поверхности водоема ухудшает газообмен воды с атмосферой, замедляя скорость аэрации и удаления углекислого газа, образующегося при окислении нефти. При толщине нефтяной пленки 4.1 мм и концентрации нефти в воде 17 мг/дм3количество растворенного кислорода за 20-25 сут понижается на 40%.

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами рыбохозяйственных водоемов приводит к ухудшению:

качества рыбы (появление окраски, пятен, запаха, привкуса);

гибели взрослых рыб, молоди, личинок и икры;

отклонениям от нормального развития рыбной молоди, личинок и икры;

сокращению кормовых запасов (бентоса, планктона), мест обитания, нереста и нагула рыб;

нарушению миграции рыб, молоди, личинок и икры.

Биомасса бентоса и планктона на загрязненных участках реки резко уменьшается. Токсическое воздействие нефти и нефтепродуктов на рыб обусловливается выделяющимися из нефти токсическими веществами. Концентрация нефти в воде 20-30 мг/дм3 вызывает нарушение условно-рефлекторной деятельности, более высокая — гибель рыб.

Особую опасность представляют нафтеновые кислоты, содержащиеся в нефти и нефтепродуктах (их концентрация в воде 0.3 мг/ дм3 смертельна для гидробионтов).

Самоочищение рек и водоемов от нефти и нефтепродуктов. Очищение воды от нефти и нефтепродуктов происходит в результате их естественного распада — химического окисления, испарения легких фракций и биологического разрушения микроорганизмами, обитающими в водной среде.

Все эти процессы характеризуются чрезвычайно малой скоростью, определяемой главным образом температурой воды. Химическое окисление нефти затрудняется высоким содержанием в ней предельных углеводородов. Окисляются и испаряются в основном легкие фракции, а тяжелые трудноокисляемые фракции нефти оседают на дно.

Уменьшение массы нефтяной пленки в первые дни после ее образования происходит преимущественно вследствие испарения нефти. При температуре воды 22-27°С испаряется нефти до 26%, а при температуре воды 2-5°С — до 12%. Дальнейшее уменьшение массы нефтяной пленки происходит за счет биохимического окисления нефти и оседания ее тяжелых фракций на дно водоема.

При низких температурах масса нефтяной пленки со временем практически не уменьшается. В процессе биологического разрушения микроорганизмами нефть и нефтепродукты частично усваиваются ими, а частично окисляются. Известно около 100 видов бактерий, дрожжей и грибков, способных окислять углеводороды. Максимальная активность нефтеокисляющих микроорганизмов наблюдается при температуре воды 15-35°С. С понижением температуры интенсивность окисления резко уменьшается.

Биохимическое окисление нефти сопровождается интенсивным поглощением кислорода воды. В среднем на окисление 1 мг нефти затрачивается от 0.5 до 3.5 мг кислорода. Одним из показателей наличия в воде «органических» загрязнений и интенсивности их биологического окисления является биологическая потребность в кислороде (БПК), численно равная количеству кислорода, поглощаемого микроорганизмами при биологическом окислении органических загрязнений, содержащихся в 1 л воды. Для различных нефтей БПК характеризуется практически одной и той же зависимостью. Следует отметить, что 8-суточное БПК превышает значение, установленное нормативами для незагрязненной воды.

Биохимическое окисление нефти в водоеме сопровождается непрерывной миграцией тяжелых ее фракций с поверхности на дно и обратно.

Нефтяные отложения на дне водоема в анаэробных условиях (при дефиците кислорода) сохраняются длительное время и являются источником вторичного загрязнения водоемов.

Полное окисление нефти в аэробных условиях продолжается не менее 100-150 дней, а в анаэробных — длится еще дольше, что позволяет предполагать возможность загрязнения водоема продолжительное время.

При характеристике и оценке нефтяного загрязнения важное место занимают методы определения углеводородов нефти и нефтепродуктов в водах, которые весьма разнообразны и противоречивы. В настоящее время единой гостированной методики определения содержания нефтепродуктов в природных средах не существует, это связано со сложностью углеводородного состава нефтей и неоднородностью дисперсных систем, образующихся при нефтяных загрязнениях.

Наиболее часто, при определении содержания нефтепродуктов в воде пользуются двумя методами:

флюориметрическим (прибор «Флюорат — 02»): прибор «Флюорат — 02» измеряет массовые концентрации нефтепродуктов, растворяемых в гексане (согласно МУК 4.1.057-4.1.081-96). Диапазон измеряемых концентраций 0,005-50 мг/дм3. Метод неприменим для определения в пробах воды индивидуальных компонентов, входящих в состав нефтепродуктов, парафинов и легкокипящей фракции нефтепродуктов;

фотометрическим (приборы АН-1 и ИКФ-2А): двухлучевой анализатор (прибор АН-1) измеряет содержание нефтепродуктов в пробах воды и донных отложений в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95 путем экстрагирования их четыреххлористым углеродом;

Концентратомер нефтепродуктов (прибор ИКФ-2а) измеряет содержание нефтепродуктов в пробах воды и донных отложений в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95 путем экстрагирования их четыреххлористым углеродом. Минимальная определяемая концентрация нефтепродуктов — от 0.03 мг/дм3.

Нефть и нефтепродукты хорошо растворяются в малополярных органических растворителях. Практически все нефтяные компоненты полностью растворимы в четыреххлористом углероде. Неполярные органические растворители (гексан), растворяют всю углеводородную часть нефти, но не растворяют входящие в ее состав асфальтены и высокомолекулярные смолы. Поэтому двухлучевой анализатор и концентратомер нефтепродуктов позволяют определять общее содержание, как легких, так и тяжелых углеводородов.

1.3 Биологическое загрязнение

Биологическое загрязнение водоемов заключается в поступлении в них со стоковыми водами разных микроорганизмов (бактерий, вирусов), спор грибков, яиц червей, и так далее, много из которых являются болезнетворными для людей, животных и растений. Среди биологических загрязнителей первое место занимают коммунально-бытовые стоки (особенно, если они неочищены или очищенные недостаточно), а также стоки предприятий сахарных заводов, мясокомбинатов, заводов, которые обрабатывают кожу, деревообрабатывающих комбинатов.

Биологическое загрязнение - стоки, содержащие фекалии, мочу, пищевые отходы, стоки боен, пивоваренных, молочных и сахарных заводов, сыроварен, отходы целлюлозно-бумажной промышленности, кожевенных производств и др. Такие воды являются бактериологически зараженными и могут вызывать дизентерию, кишечные инфекции, тиф и другие инфекционные заболевания. К патогенам относятся: бактерии, вирусы, простейшие организмы, грибковые образования, черви и др.

Биологическое загрязнение воды отличается от химического и физического загрязнения следующим образом:

патогены имеют дискретный характер;

патогены собираются в сгустки и оседают на твердых частицах, то есть не имеют средней концентрации в воде;

вероятность риска заражения зависит от его биологической опасности, а также от возраста, веса, пола и иммунитета потребителя воды, т.е. наибольшую опасность патогены представляют для маленьких детей и престарелых людей;

патогены размножаются в организме хозяина не только после потребления воды, но и в пищевых продуктах и напитках;

патогены не накапливаются в организме

Биологическое загрязнение подземных вод вызывается микроорганизмами, поступающими при инфильтрации фекальных и коммунально-бытовых сточных вод из выгребных ям, канализационной сети, скотных дворов, полей фильтрации, а также при использовании береговыми водозаборами загрязненных речных вод. Из мелководных водохранилищ и прудов-охладителей с теплой водой могут проникать сине-зеленые водоросли и другая микрофлора по водоносному горизонту в водозаборные скважины, находящиеся на расстоянии десятков метров и более от берега. Эти микроорганизмы вызывают обрастания трубопроводов, резервуаров и ухудшают качество воды.

Органические и биологические загрязнения воды, как правило, не ионизованы, поэтому ионный обмен имеет весьма ограниченное применение при их анализе.

Биологическому загрязнению подвержены преимущественно грунтовые воды, как наиболее близко залегающие к поверхности и не имеющие водоупорной кровли.

Категории биологических загрязнений сточных вод и их значение для оценки эпидемиологической опасности сточных вод. Передача некоторых инфекций водным путем приобретает особую актуальность вследствие всевозрастающей роли водоемов в жизни людей. Увеличение микробиологического загрязнения водоемов связано с поступлением большого количества сточных вод, возрастанием водопользования, использованием их для купания и проведения спортивных мероприятий. Ряд бактериальных инфекций ( брюшной тиф, дизентерия, холера, туляремия) имеют водный путь передачи. Для вирусных инфекций ( полиомиелита) тоже доказана возможность передачи через водную среду.

Под влиянием биологических загрязнений происходит коррозия, выражающаяся в образовании отдельных питтингов и отслоений от стенок авиационных топливных баков сплава алюминия или чистого алюминия, из которых их изготавливают.

Оценка опасности биологического загрязнения подземных вод и водозаборов имеет большое значение не только для обоснования размеров зон санитарной охраны, но и для выбора метода складирования отходов и участков размещения животноводческих ферм, свалок, полей фильтрадии, полей орошения сточными вода: ми, при выяснении безопасных расстояний от источников бактериального загрязнения до водозаборов, при искусственном пополнении запасов подземных вод поверхностными и сточными водами.

Наиболее распространено химическое и биологическое загрязнения, в меньшей степени радиоактивное, механическое и тепловое.

Особо опасным считается биологическое загрязнение среды возбудителями инфекционных и паразитарных болезней человека и животных, а также вредителями и конкурентами сельскохозяйственных растений.

Что же касается биологического загрязнения, то его источниками чаще всего являются застоявшаяся вода, материалы, пропитанные водой, выхлопы и тому подобное, а также недостаточное или плохое обслуживание оборудования, отвечающего за влажность и охлаждение воздуха.

Мерой борьбы с биологическим загрязнением может служить хлорирование воды, поступающей в систему водоводов и конденсаторы. Хлор вводится в виде жидкости, газа или хлорной извести

В напорные водоносные горизонты биологические загрязнения попадают при непосредственном сбросе сточных вод через поглощающие-скважины или при поступлении загрязненных грунтовых и сточных вод через корродированные трубы и затрубное пространство действующих или заброшенных водозаборных и разведочных скважин.

Наиболее опасные последствия вызывает биологическое загрязнение подземных вод аллохтонными микроорганизмами, вызываемое болезнетворными бактериями, кишечными вирусами, яйцами гельминтов, появление которых связано с жизнедеятельностью человека и животных. Патогенные микроорганизмы поступают в подземные воды при фильтрации фекальных и хозяйственно-бытовых сточных вод из индивидуальных систем канализации ( выгребные ямы, септики), из дефектных колодцев и сетей централизованной канализации, с участков размещения животноводческих ферм и комплексов, складирования навоза, орошения неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами, с ливневыми стоками с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий.

1.4 Физическое загрязнение

1.4.1 Механическое загрязнение

Механическое загрязнение - повышение содержания механических примесей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнений.

Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных механических примесей (песок, шлам, ил и др.). Механические примеси могут значительно ухудшать органолептические показатели вод.

Применительно к поверхностным водам выделяют еще их загрязнение (а точнее, засорение) твердыми отходами (мусором), остатками лесосплава, промышленными и бытовыми отходами, которые ухудшают качество вод, отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние экосистем.

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими водами. Так, например, известно, что на площадке Кольской атомной станции, расположенной за Полярным кругом, через 7 лет после начала эксплуатации температура подземных вод повысилась с 6 до 19 вблизи главного корпуса.

При повышении температуры происходит изменение газового и химического состава в водах, что ведет к размножению анаэробных бактерий, росту количества гидробионтов и выделению ядовитых газов — сероводорода, метана. Одновременно происходит «цветение» воды, а также ускоренное развитие микрофлоры и микрофауны, что способствует развитию других видов загрязнения. По существующим санитарным нормам температура водоема не должна повышаться более чем на 3 С летом и 5 С зимой, а тепловая нагрузка на водоем не должна превышать 12—17 кДж/м3.

1.4.2. Радиоактивное загрязнение

В водах рек России концентрация радионуклидов в последние три года оставалась на одном уровне. Средняя по стране концентрация строи ция-90 в 1995 г. составляла 7,4 Бк/м[3] (2,5-10"[10] Ки/л), что в 2000 раз ниже ДК(Б) = 4-Ю"[10] Ки/л и в 500 раз ниже ВДУ-91 = 1- 10"[10] Ки/л для питьевой воды. Средняя концентрация трития в основных реках России колебалась в пределах (4,5 - 8,7*10" [10] Ки/л) [10, с. 152].

На европейской территории России (кроме рек, протекающих по загрязненным территориям) концентрация строи ция-90 в реках составляла в среднем 9,4 Бк/м[3]

(2,5-10[2] Ки/л), а в озерах - 13,6 Бк/м[3] (3,7-10[13] Ки/л). На азиатской территории России концентрация этого радионуклида в реках достигала 6,3 Бк/м[3] (1,7-10"13 Ки/л), а в озерах - 30 Бк/м[3] (8-Ю[13] Ки/л) [10, с. 158].

В водоемах, расположенных на загрязненных территориях европейской части России, наблюдались повышенные концентрации цезия-137 и стронция-90, хотя и на уровне, который был существенно ниже допустимых нормативов (ДК(Б) и ВДУ-91). Это - реки Ипуть, Упа, Плава, Ока, Жиздра и их притоки. Концентрация цезия-137 в реках Упе, Плаве и Оке сохраняется на уровне (3 - 7)-10"[13] Ки/л. Наибольшие концентрации цезия-137 были обнаружены в р. Жиздра - от 3-Ю"[13] до 2,4-Ю[12] Ки/л. Однако в малопроточных озерах Брянской области, где плотности загрязнения почвы цезием-137 выше 40 Ки/км[2], содержание в воде этого радионуклида близко или превышает ВДУ-91. Так, концентрация цезия-137 в озерах Кожановское и Святое в Красногорском районе составляла соответственно (1,3 - 2,7)-10"[10] и (5 - 8,3)-10"[10] Ки/л.

На Южном Урале средние концентрации стронция-90 в р. Теча составляли (1,5 - 3,4)-10"[10] Ки/л, что в 750 - 1700 раз выше фонового уровня. ЮКонцентрации радионуклидов в реке Енисей на расстоянии 250 м и 10 км ниже выпуска сточных вод Красноярского горно-химического комбината составляли соответственно 0,01 и 0,002 от допустимых концентраций для смеси сбрасываемых радионуклидов. Основной вклад в активность смеси сбрасываемых радионуклидов вносит короткоживущий изотоп натрий-24[19, с. 184].

Объемные активности наиболее опасных в радиационном отношении изотопов стронция-90 и цезия-137 на расстоянии 250 м ниже места выпуска сточных вод составляли соответственно 6,3-10"[4] и 2,3-10"[4] от допустимых концентраций.

В водах Каспийского, Охотского, Японского, Карского и Баренцева морей, а также в водах Тихого океана у берегов Камчатки концентрация стронция-90 колебалась в пределах 2-2,4 Бк/м[3] или (4,3 - 6,5)-10"[14] Ки/л. По предварительным данным, в районах захоронения радиоактивных отходов в северо-западной части Тихого океана и морях Дальнего Востока концентрации цезия-137 в воде и донных отложениях незначительно отличались от наблюдавшихся вне районов захоронениях отходов и составляли (2 - 4)-10[3] Бк/л для воды и 10 Бк/кг сухой смеси для донных отложений.

В 1995 г. подведены итоги трех лет совместных российско-норвежских исследований радиоактивного загрязнения морской воды в районах сброса и захоронения радиоактивных отходов в Карском море, начатых в 1992 г. Эти исследования проводились в потенциально наиболее опасных районах захоронения твердых радиоактивных отходов в Карском море (затопленные объекты с отработавшим ядерным топливом): Новоземельская впадина Карского моря, заливы на Восточном побережье архипелага Новая Земля Циволки, Стенового и Абросимова.

По предварительным данным, уровни радиоактивного загрязнения среды в этих заливах довольно низкие. Однако содержание цезия-137 в донных отложениях примерно в 2 - 4 раза выше, чем в открытом море (5-10 Бк/кг сырой массы).

Влияние захоронений локализовано - имеются небольшие загрязненные участки дна. Максимальные концентрации цезия-137 в донных отложениях (до 31 кБк/кг сухой массы в заливе Абросимова и до 109 кБк/кг в заливе Степового) обнаружены вблизи контейнеров с радиоактивными отходами.

Повышенные концентрации цезия-137 в донных отложениях обнаружены вблизи затопленных объектов с отработавшим ядерным топливом. Так, вблизи одного из затопленных реакторных отсеков в заливе Абросимова уровни содержания указанного радионуклида достигали 8,4 кБк/кг. Этот факт говорит о наличии некоторой утечки радиоактивности из объектов данного типа и потенциальной возможности увеличения опасности распространения радиоактивных веществ. |

|

|

Скачать 197.99 Kb.

Скачать 197.99 Kb.