Понятие и виды федерации55. 1 Понятие и сущность федерации 5

Скачать 193.5 Kb. Скачать 193.5 Kb.

|

|

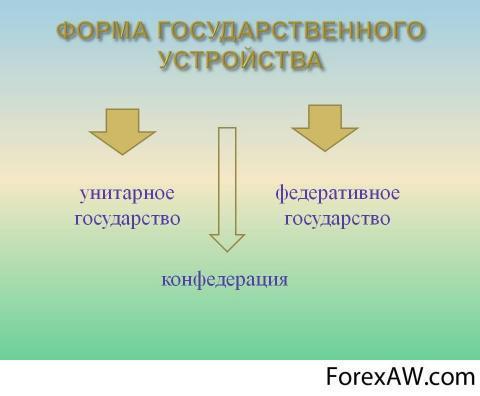

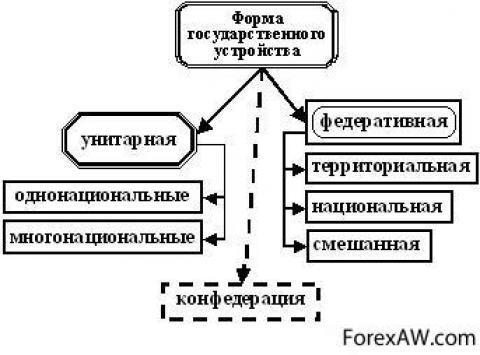

Содержание Введение 3 1.1. Понятие и сущность федерации 5 1.2. Принципы федеративного устройства России 11 Глава 2. Проблемы современного федерации 18 2.1. Степень централизации власти в унитарном и федеративном государстве 18 2.2. Демократичность федеративной формы государственного устройства 24 Заключение 28 Список использованной литературы 31 ВведениеАктуальность темы исследования. Территориальная организация государственной власти является одной из острейших проблем государственного строительства. Она заключается в нахождении и поддержании оптимального соотношения между деятельностью федеральной власти по обеспечению территориальной целостности, единства государства и стремлению регионов к большей самостоятельности. Федерация представляет собой добровольное объединение предприятий нескольких ранее самостоятельных государственных образований в одно союзное государство. Федеративное государственное устройство неоднородно. В различных странах оно имеет свои особенности, которые определяются историческими условиями образования конкретной федерации и, прежде всего национальным составом населения страны, своеобразием культуры и быта народов, входящим в союзное государство. Например, можно рассмотреть Российскую Федерацию, в которой еще при Временном правительстве предпринимались первые серьезные попытки федерализации обширных губерний и регионов. Актуальность темы исследования. Территориальная организация государственной власти является одной из острейших проблем государственного строительства. Она заключается в нахождении и поддержании оптимального соотношения между деятельностью федеральной власти по обеспечению территориальной целостности, единства государства и стремлению регионов к большей самостоятельности. Всякие перекосы в сфере государственного устройства достаточно опасны. Безмерное усиление федеральной власти, неправомерность действий центра по отношению к регионам - путь к централизму и унитаризму. Результатом же безграничной самостоятельности могут стать сепаратизм, ослабление и разрушение государственности. Вопрос государственного устройства - это глобальная проблема. Каждое из государств имеет ту или иную форму государственного устройства. Она весьма подвижна и сложна. Есть стабильные государства - с устойчивой структурой, с оптимальной формой государственного устройства, а есть быстро образованные, «искусственно» созданные, проблемы которых, как правило, ведут к политической напряженности в регионе, к вооруженным столкновениям. Целью данной работы является изучение понятие и виды федерации. Для достижения этой цели, поставлены следующие задачи: изучить понятие и сущность федерации; показать принципы федеративного устройства России; рассмотреть степень централизации власти в унитарном и федеративном государстве; определить демократичность федеративной формы государственного устройства. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Глава 1. Понятие федерации как формы государственного устройства 1.1. Понятие и сущность федерацииФедерация - это одна из форм государственного устройства широко распространенная в современном мире. Для федерации характерно наличие территориальных образований - субъектов федерации, которые не обладают государственным суверенитетом, но имеет достаточно широкие полномочия в проведении внутренней политики. Наиболее известными государствами, имеющими федеративную форму правления, являются: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия.  Рис. 1. Форма государственного устройства Рассматриваемые термины имеют и собственно правовое значение. При этом они не являются тождественными, а соотносятся как форма и содержание. Федерация - это форма территориально-государственного устройства, при которой составными частями государства являются относительно самостоятельные государственные образования - субъекты федерации; федерализм же - это проявление установленных федеративных отношений, это сами федеративные отношения во всем их многообразии. Федерализм справедливо рассматривается как межотраслевое понятие, содержащее не только юридические, но и политические, социологические, психологические, исторические, экономические и иные аспекты. Таким образом, федерация как форма, организационная сторона государства отражает статику в государственных отношениях, а федерализм - динамику внутригосударственных отношений в федеративном государстве. При этом главное в характеристике федерализма - не уяснение территориальной составляющей государства, а именно федеративные отношения, т. е. взаимосвязи различных субъектов этих отношений [13,c.85]. Современные преобразования в России объективно предполагают разработку научно обоснованной национальной политики, изучение процессов трансформации формирующегося правительства. Формирование нового российского федерализма характеризуется сложностью, внутренних противоречий и динамизма. Наряду с положительной тенденцией к укреплению независимости составных частей Российской Федерации и децентрализации в различных функциях в рамках государственной власти на обширной территории России в процессе национального возрождения показали негативные события. Это находит свое отражение в стремлении к политической и экономической изоляции отдельных республик и регионов, а в некоторых местах и откровенного сепаратизма, который угрожает целостности России. Поэтому поиск путей совершенствования федеративной структуры России в настоящее время одна из самых важных задач. Не являясь тождественными, понятия и находятся тем не менее в неразрывном единстве (во всяком случае с сугубо юридической точки зрения): федерация немыслима без федеративных отношений, а федеративные отношения возможны только в федеративном государстве. Федерация - это форма государственного устройства, в котором территориальная организация власти осуществляется на нескольких уровнях, с составными частями государства (регионы) имеют автономию и власть в рамках разделения полномочий между федерацией и сущности.  Рис.2 Форма устройства государства Федерация - это форма правления, при которой часть состояния административных и политических единиц (субъекты федерации) не обладает суверенитетом, используя только те полномочия, которые установлены для них федерального центра. Отношения между субъектами Федерации и между федеральным центром и субъектами федерации, определяются нормативными правовыми актами общегосударственного. Федеративные Штаты обязательно характеризуются наличием двух уровней власти, а также в основных федеративных отношениях являются отношения по поводу распределения и осуществления государственной власти. При осуществлении государственной власти, а также в федеральных отношениях в целом есть элементы соглашения, сочетание сотрудничества и послушания.Если в унитарном государстве власть разделена; а также в любое время, при условии, что составные части государственной власти и автономия может быть отнята или изменено, в федеративном государстве исключается такие решения центрального правительства в одностороннем порядке, обязательно участвовать в принятии таких решений Федерации. Кажется, что эти характеристики федерализма и его перспективы выводят нас из области форм правления в области библейских пророчеств о стремлении народа к единству, божественное право и метафизических доктрин и не способствует развитию более передовых концепции правовой структуры состояния устройства.Это кажется правильным, И. А. Умнова, что в связи с этими утверждениями отмечает, что «универсальность этой концепции не привело к девальвации основного смыслового значения федерализма в государствоведении, что доминирует в конституционном праве является понимание федерализма как формы правления индивидуального страны, формирование государства как федерации”[9,c.154]. Согласно с высказываниями И. А. Умнова, что отказ от исследований федерализма на основе идентификации его особенностей, характеризующих систему разделения власти по вертикали, народная власть и эффективность федеральной структуры, это вряд ли оправдано. Тем не менее, кажется, что в исследовании типологии современного федерализма названный автор уделяет большое внимание не на типе федерации в качестве общего термина, и на типологию различных моделей современного федерализма, которые не указывают на тип федерации, и его варианты, весьма изменчивые и, в какой-то степени носят конъюнктурный характер. Федерация является сложной страной, где центр власти один, потому что это одна, единая система управления; федерализм не многоцентрализмом мощности. Децентрализм всегда имел тенденцию к созданию многих центров власти, независимые друг от друга и лишь номинально контролируемого правительством. Федерализм, из-за его объединяющего начало, стремится соединить различные центры власти, свести к единству, сохраняя свою автономию в отношениях между ним и правительством федерации. Это, по сути, является целью федеративного государства, направленная на соединение политических или территориальных образований в единое государство. В этом плане следует согласится с В.Е. Чиркином, что деление федерации на централизованное и децентрализованное достаточно условно, что в условиях современных реалий в мире федеративных государств, с бурными событиями и вызовами, федерация не может быть аморфным, государство должно обеспечивать определенные единства действия ее субъектов, и поэтому все современные федерации в одном или иной степени, централизовано. Основные характеристики государства как федерации выглядят следующим образом: Федерация о всегда совокупность обособленных, относительно самостоятельных территориальныхединиц; федерации формируются два уровня территориальной организации государственной власти: федеральная государственная власть и государственная власть субъектов федерации; субъекты федерации не являются самостоятельными государствами, не обладают государственнымсуверенитетом и правом выхода из состава федерации. В ином случае имеет место не федерация, аконфедерация союз государств, создаваемый для координации их деятельности в определенной сфере ивыступающий, как правило, в качестве переходной формы либо к федеративному государству, либо к распадусоюза государств; разделение функций между федеральной и региональной государственной властью происходит путем конституционного (договорного) закрепления разграничения предметов ведения между федерацией и ее субъектами; к ведению федерации относится регулирование отношений в сферах. которые обеспечивают существование и целостность единого государства: принятие и изменение федерального законодательства, единое экономическое пространство, единое гражданство, вооруженные силы, международные отношения, регулирование споров между субъектами федерации и т. п.; к ведению субъектов федерации относится регулирование отношений в тех сферах, которые наиболеецелесообразно регулировать на региональном уровне: природные ресурсы, здравоохранение, образование ит. п. [8, c.36]. Федерация является добровольным объединением компаний нескольких ранее самостоятельных государственных образований в одно союзное государство. Федеративное государство является неоднородным. В разных странах оно имеет свои особенности, которые определяются конкретными историческими условиями формирования федерации и прежде всего национального состав населения, своеобразие культуры и образом жизни народов в рамках Союзного государства. Например, можно считать Россию, которая до сих пор под Временное правительство предпринимает первые серьезные попытки федерализации обширных провинций и регионов.Уже 22 марта 1917 г. был заслушан доклад министра-председателя внутренних дел Г.Е. Львова о реформе местного управления Российской Федерации "на основе преобразования органов непосредственного государственного управления на местах в органы самоуправления и предоставления последним всей полноты государственной власти". Согласно по мнению Хаффмана, федерализм - это форма правительственных организаций, которые стремятся примирить региональное разнообразие с определенным уровнем коллективного единства и делает это таким образом, при котором региональные правительства играют вполне конкретную роль. Определение, которое дает Хаффман не точно; суть оговорок здесь сводится: во-первых, к некоторой неточности, содержащейся в приведенной дефиниции (федерализм, на мой взгляд, - не только и даже не столько "Форма организации правительства", сколько, прежде всего форма организации самого государства), во-вторых, к значительной абстракции приведенной дефиниции (она была бы более конструктивной и эффективной, если бы содержала в себе помимо самых общих теоретических выкладок и положений и более конкретные, четче идентифицирующие рассматриваемое явление суждения. 1.2. Принципы федеративного устройства РоссииФедеративное устройство Российского государства - это его национально-территориальная организация, структура. Федеративное устройство характеризует состав, правовое положение составных частей - субъектов федерации, в целом их взаимоотношения с государством. По своему устройству Российская Федерация - суверенное, целостное, федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов. Их несколько видов: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа. Федеративное устройство России базируется на принципах, закрепленных Конституцией РФ (ст. 5, ч. 3) в числе основ конституционного строя. 1. Первым Конституция РФ называет государственную целостность, которая лежит в основе устройства Российской Федерации. Целостность государства означает, что Российская Федерация - одна часть, единое и неделимое, хотя федеральные, государственные, в том числе государственных и других общественных организаций. Они не имеют права выхода из состава Федерации, что соответствует международным стандартам и международному опыту федеративного строительства. Целостность - естественная черта независимых государств. Конституция РФ предусматривает гарантию целостности России Государственной Федерации. Большая роль здесь играют президент России, который обвиняется в обязанности принимать меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности. 2. Единство системы государственной власти тесно связано с государственной целостностью и ею обусловлено. Целостная, хотя и федеративная, государственная организация предполагает единую систему власти. Она проявляется в суверенитете РФ, наличии общефедеральных органов государственной власти, чьи полномочия распространяются на всю ее территорию, верховенстве федеральных Конституции и законов. Структура государственной власти многосложна. Субъекты федерации пользуются значительной самостоятельностью в осуществлении государственной власти. Вне компетенции Российской Федерации эти субъекты обладают всей полнотой государственной власти. Тем не менее, они должны признавать конституционное распределение полномочий между ними и федерацией в целом, верховенство федеральных конституций и законов и исполнять их [5,c.247]. Система государственных органов субъектов федерации системы, установленной ими самостоятельно, но в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, в соответствии с федеральным законом. Это направлено на обеспечение единства российской системы государственных органов в целом. Особое значение для единства системы государственной власти является тот факт, что федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов федерации образуют единую систему исполнительной власти в стране в пределах юрисдикции Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по вопросам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Для осуществления компетенции Российской Федерации (и, следовательно, единое государственное руководство в этих пределах всей страны) федеральных органов исполнительной власти может создавать свои территориальные органы и назначать соответствующие должностные лица. Серьезная гарантия единства системы государственной власти, Федерация прав является то, что Президент и Правительство Российской Федерации обеспечивает полномочия по осуществлению федерального органа правительства по всей территории страны. 3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов — еще один принцип федеративного устройства России. Конституция РФ определяет: перечень вопросов ведения Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), которые полномочны, решать только федеральные органы государственной власти, обладая для этого соответствующими правами и обязанностями; предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72, ч. 1 Конституции РФ). Причем правовые акты последних должны соответствовать федеральным законам по этим вопросам. Иными словами, полномочия РФ и субъектов РФ тоже разграничены (по вопросам, не входящим в первую группу) федеральными законами уже в рамках предметов совместного ведения; Конституция РФ закрепляет полноту власти субъектов федерации по вопросам, находящимся вне ведения РФ (т.е. первой группы предметов ведения) и вне пределов полномочий федерации по второй группе вопросов — предметам совместного ведения. Таким образом, оставшейся компетенцией обладают субъекты федерации. Этот "остаток" федеральной Конституцией не ограничивается и не конкретизируется в полной мере. В пределах своей компетенции и федерация, и субъекты федерации принимают правовые акты, решают вопросы государственной и общественной жизни. У субъектов ведения Российской Федерации (первая группа вопросов) получила федеральные законы, имеющие прямое действие на всей ее территории. Согласно совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (вторая группа вопросов), выдаваемых федеральными законами, в соответствии с которыми субъекты федерации приняли свои законы и другие нормативные акты. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, регулирующие первые две группы вопросов. Таким образом, предметы ведения, полномочия федерации и ее субъектов строго разделены, и эти ограничения не должны быть нарушены ими. Конституционным Судом РФ разрешаются споры о компетенции между государственными органами Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. Он же разрешает дела о конституционности федеральных законов, нормативных актов Президента, Правительства РФ, палат Федерального Собрания, а также нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и ее совместному с субъектами ведению. 4. Среди принципов федеральной структуры России - принципы равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации. Их значение подчеркивается в преамбуле Конституции. Россия является многонациональным государством, и его федеральная структура отражает это. Мировой опыт федеративного строительства показывает, что в некоторых случаях федеративная форма государственного устройства может быть обусловлена многонациональным составом населения и служит государственно-правовой формой помогает решить национальный вопрос (например, бывший Советский Союз, Чехословакия). Однако многие федерации построены не по национальному принципу (например, США, Швейцария, Германия). Российская федерация (а также бывший СССР) рассматривались как государственно-правовые формы разрешения национального вопроса, как федерации, построенные по национально-территориальному принципу. Многочисленные национальные государства и национальное общественное образование в Российской Федерации рассматривались в качестве различных форм национальной государственности, как форма реализации права наций на самореализацию суверенитета государств [11, c.45]. В настоящее время в Российской Федерации входят субъекты федерации, образованные по национальному (национально-территориальному) принципу (республики, автономная область, автономные районы) и территориальных (краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга). В то же время население республик и автономных образований является многонациональным характером; на территориях регионов, две крупные российские города, как представители жизни многих наций и народностей (хотя они в основном русское население сосредоточено). В современной федеральной структуре России разрабатываются территориальный (региональный) принцип. Эти два принципа организации субъектов федерации (национально-территориальной и территориальной) - как основные характеристики федерального устройства России. Равенство народов проявляется в равных правах на национальное развитие, развитие национальной культуры и языка, чтобы использовать их. Государство гарантирует всем народам нашей страны право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Это гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка. Каждый человек имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка обучения, образования и творчества. Государственный язык Российской Федерации на всей ее территорию России, но республика имеет право устанавливать свои государственные языки. Они используются вместе с русским языком в органах государственной власти, местных органов самоуправления Республики. Для реализации принципа равенства в отношении малых народов, большое значение имеет тот факт, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации гарантирует права коренных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами Российской Федерации. Что касается права наций на самоопределение, оно закреплено в современном международном праве, в официальных актах Российской Федерации. Самоопределение наций может осуществляться в различных национально-государственных и национально-культурных формах. Пути реализации права наций на самоопределение могут быть: создание суверенного, независимого государства, свободное присоединение к независимому государству, объединение с другим государством, появление любого другого политического статуса. Таким образом, суверенитет нации может проявляться в создании разных форм государственности, но не всегда - суверенное государство; он может изменить форму своего национального существования, жить в многонациональном государстве. Право наций на самоопределение не предполагает, что во всех случаях оно произойдет в виде независимого государства. Современное международное право, признавая право наций на самоопределение, требует, однако, соблюдения территориальной целостности независимых государств. Зарубежные конституции так же, как и Конституция Российской Федерации, не предусматривают право на отделение, выход из состава федераций, обеспечивая их территориальную целостность, не допуская расчленения независимых государств. Наций, народов, живущих в России, в том числе самый большой по размеру - русский народ, исторически самоопределяются в одном крупном многонациональном федеративном государстве - Российской Федерации. Не случайно в преамбуле Основного закона Российской Федерации, закрепляющий статус России как целое федеративное государство (его многонациональный характер, структура устройства), подчеркиваются, что Конституция была принята на основе общепризнанных принципах равноправия и самоопределения. В этом случае. Россия Федерация - это государственная форма самоопределения всего многонационального народа России и, в то же время, вся ее составляющих народов, нации. 5. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между собой равноправны, (ст.5, ч.4 Конституции РФ). Это равноправие, прежде всего, проявляется: в равенстве их прав и обязанностей как субъектов федерации; в конституционно установленных равных пределах компетенции субъектов всех видов, в одинаковой степени ограниченной компетенцией самой Российской Федерации; в равном представительстве всех субъектов в Совете Федерации. Федерализм содействует развитию демократии, поскольку граждане в этом случае есть шанс войти в более близкие отношения с государственными органами и должностными лицами; граждане не так безнадежно отстраняются от официального принятия решений, имеют возможность объективно оценивать политические действия должностных лиц, и, кроме того, активно продвигать их. Таким образом, система государственного управления (питания и управления) отличается более, приобретая видимость и контроль. Постепенно созревает необходимость центрального правительства и субъектов федерации, а также между собой более интенсивно сотрудничают с растущим воздействием субъектов соответствующих областях политики. Таким образом, благодаря федерализму укреплена система «баланса сил» и система «сдержек и противовесов власти», а также активизирована процесс создания правового государства. Глава 2. Проблемы современного федерации2.1. Степень централизации власти в унитарном и федеративном государствеСтепень централизации государства определяется объемом и содержанием полномочий специализированных решений для центрального правительства или местных органов власти. Таким образом, различные степени централизации могут происходить в обеих федеральных и унитарных государствах. Понимание Федерации, как менее централизованного государства, в отношении унитарного представляет собой значительное упрощение проблемы. В этом смысле интересны выводы дореволюционного ученого А.С. Ященко, считает, что для федерации как особой формы правления, характеризующейся только «способ организации государственных органов,» вопрос о том, какие права принадлежат властям субъектам Российской Федерации, а также то, что – вся федеральная власть, сущность федеративного государства, не относятся[7,c.125]. Действительно, разделение властей на местном и национальном уровнях, осуществляется в абсолютно каждой стране. Это не является следствием принципа федерализма, а также способ управления организацией в национальном масштабе, в котором некоторые из вопросов должны решаться на национальном уровне, а некоторые из вопросов удобнее решать на местном сообществах. А.Гамильтон, Д.Мэдисон и Дж. Джей в «Федералисте» выразил мнение о том, что федеральному правительству просто невыгодно иметь дело с «мелкими кражами и заборами», что децентрализация полномочий продиктована самой природой государственной власти[9,c.96]. Но это же утверждение в полной мере относится и к унитарному государству. А значит, создание унитарного государства вместо федерации вовсе не обязательно приводит к большей централизации власти. Пример федеративного США и унитарной Испании являются ярким подтверждением данного тезиса. Поэтому, достаточно дискуссионной представляется характеристика федерализма как “структурно оформленной дисперсии полномочий между различными государственными органами – своего рода властными центрами[8,c.185]. Дисперсия полномочий наблюдается в унитарном государстве, и не только по вертикали, но и по горизонтали - между законодательной, исполнительной и судебной власти. В случае федерации, логично говорить не о дисперсии полномочий, а структурированном объединении независимых центров власти различных территориальных уровней. Еще одним аргументом в пользу ценности независимого федеративного государства, становится очевидным, если смотреть с точки зрения исторической перспективы. В связи с этим в литературе довольно общее мнение о том, что конфедерация имеет склонность идти в федеративное государство, а последний - в унитарное государство. “Федерализм как компромисс, как переходная форма не может быть политическим идеалом; идеал — унитарное государство”, - полагает Б.С. Эбзеев [9,c.124]. Однако данная схема является не только не абсолютной, но даже весьма редкой. Унитарное государство — это самостоятельная форма, которая отнюдь не служит обязательным результатом преобразования из федеративной формы. Более того, такие случаи чрезвычайно редки. В то же время, принимая во внимание традиции федерации в качестве временной, переходной формы на пути построения подлинного единого государства, она была в значительной степени характерной всей советской науке конституционного права. Тем не менее, это положение, включается в первоначальную программу большевистской партии (в 1919 г.), следующая версия программы КПСС не была включена. Однако парадокс в том, что, за исключением этого положения из своей программы, официально говоря для полного использования возможностей, заложенных в принципе федерализма, КПСС фактически привела страну к «полному политическому единству», то есть к унитаризму. Выбор большевиками федеративной формы организации российского и последующего советского государства было продиктовано исключительно одним соображением - невозможность сохранения России как единого государства. В то время, когда создание федерации является единственным способом для поддержания единого государства, эта форма становится предпочтительнее унитарным обреченного на кризис. Известно, что в последние двадцать лет в Италии, имеет несколько раз приходило в голову инициировать референдум, чтобы превратить государство в федерацию. И хотя указанный референдум не был проведен, причины такой инициативы не представляется возможным - внутренние политические трудности, с которыми сталкиваются Италии в рамках унитарного государства. Что же касается конфедерации, то она действительно выступала в качестве переходной формы, которую последовательно прошли США (с 1776 года по 1787 год), Швейцария (с 1815 года по 1848 год), Германия (с 1815 года по 1864 год) и некоторые другие страны. Конфедерация в этих странах проявила себя временным, неустойчивым союзом, созданным на основе преобладания сильных государств над более слабыми (показательно в этом плане положение Пруссии в Германском союзе), объединяемым зачастую насильственным путем, в процессе преодоления сопротивления тех государств, которые не хотели объединения (победа Северо-Американских штатов над Южными в гражданской войне; борьба прогрессивных сил в Швейцарии против Зондербунда — особого союза семи католических кантонов, стремившихся к отделению). Если говорить в общем, то причины преобразования конфедерации в федеративное государство сводятся, во-первых, к необходимости учреждения сильной власти, поскольку условия ее развития противоречат тому положению, когда центральная власть ничего не значит для субъектов конфедерации; вместо нескольких параллельно существующих суверенных властей в федерации имеется лишь одна суверенная власть — общегосударственная, но образуемая особым образом, специфическим именно для данной политической формы45. Во-вторых, причина состоит в необходимости создания централизованного государства, способного преодолеть раздробленность отдельных частей и обеспечить политическое единство, исключающее “парад суверенитетов”. Отцы - основатели американской конституции специально обращали внимание на то, что нужно остерегаться как самой немыслимой утопии, самого опрометчивого из всех начинаний дробления страны на части под предлогом сохранения нашей свободы и содействия нашему счастью. К тому же этим целям отнюдь не противоречат “попытки создать большую республику”. 46 Наконец, в-третьих, создание федерации определяется необходимостью образования единого экономического пространства, в пределах которого будет преодолен замкнутый характер хозяйства отдельных субъектов, не могущих в силу этого включиться в расширенное воспроизводство в масштабе всей страны. Таким образом, преобразование конфедерации в федерацию является проявлением глобального процесса интеграции. Тем не менее А. Зубов писал, что федерализм является выражением политической интеграции человеческих обществ, одно из политических средств для достижения истинного органического единства. Конфедерация - это этап, первый шаг на пути единства.Это союз некоторых правительств, а не народов государств, и, следовательно, не гарантирует стабильность и эффективность их политики. Строго говоря, конфедерация - не единое союзное государство, а союз независимых государств, которые заключили соглашение о реализации общих целей и задач. Государство в этом союзе не теряет свою независимость и суверенитет, они имеют право недействительности и сецессии. Все это приводит к желанию наделить независимость центрального правительства от правительственных учреждений, чтобы дать ему необходимые права для обеспечения того, чтобы закон Союза и Союз политики, то есть превратить слабое и аморфное объединение в федерацию. Значительная оригинальность в этом отношении характеризовался формированием советской федерации.По мнению советских исследователей, объединительное движение народов России за образование Союза ССР началось непосредственно со стадии становления и развития федеративных отношений между РСФСР и другими независимыми республиками, минуя стадию конфедерации48. Однако это точка зрения не была единственной. Еще в 20-е годы, в юридической литературе был высказан взгляд, согласно которому до образования СССР существовала своеобразная конфедерация независимых республик49. Сторонники этого взгляда распространяли на отношения республик все те юридические признаки, которые были характерны для процесса создания классических западных федераций. Указанные процессы, побудили некоторых авторов говорить о цикличности форм государственного устройства, о неизбежности преобразования одних из них в другие. Так, М.Н. Марченко пишет: “Любое федеративное, равно как и унитарное государство имеет свое начало – период зарождения и становления, свой апогей – период наивысшего развития и расцвета, и, соответственно, период увядания и заката, свой конец. Так было, например, с федеративным устройством советского государства – СССР. Так происходит с федерацией Югославией, … и неизбежно в будущем с ныне процветающими федерациями США, Канады и других промышленно развитых стран”50. Характерно, что автор патриотично не включил Российскую Федерацию в число “обреченных” государств. Между тем, такие исторические пророчества вызывают значительный скепсис. Для преобразования форм государственного устройства должны быть в наличие соответствующие юридические и политические причины. Однако, политическая конъюнктура скорее подчиняется сложным системам случайных факторов и вряд ли может быть объяснена и тем более предсказана на основе формально-юридических причин. Без анализа же таких причин выводы о цикличности форм государственного устройства превращаются в подобие схоластического философского утверждения о том, что “все сущее бренно”. Юридическая же практика показывает возможность существования как устойчивых, по крайней мере в течении нескольких столетий федераций (например, США, Швейцария), так и государств, изменивших свою форму государственного устройства несколько раз, в течении последнего века (Чехословакия, Россия).51 Вряд ли такое различие может быть внятно объяснено тем, что время одних “уже подошло”, а других – нет. А если такое различие опирается на конкретные политико-юридические причины, то значит, их можно проанализировать и ответить на вопрос о том, в чем заключается разница между различными федеративными государствами и какие правовые факторы способствуют их стабильности, а какие – наоборот. Ограничимся выводом о том, что федерация, как и унитарное государство, может быть, и бывает вполне устойчивым государством. Неизбежная же цикличность смен конфедеративно-федеративно-унитарных форм политико-территориальной организации представляется некоторой исторической натяжкой. 2.2. Демократичность федеративной формы государственного устройстваУстойчивость федерации как форма правления в значительной степени основывается на особом характере устройства общего федерального правительства, которые воплощены как представление населения и представительство Федерации. В связи с этим, можно сказать, что федерация по своей природе более демократическая организация, чем унитарное государство. Известный оператор говорит даже, что федерация есть демократия в территориальном аспекте ее выражение. Л.М. Карапетян полагает, что «федерация как структура, созданная одно порядковыми в смысле их равноправия образованиями, более, чем унитарное государство, способна противостоять тоталитаристским тенденциям, нередко свойственным органам центральной власти любого государства. Унитарное же государство лишено таких противовесов центру, какие имеет федерация в лице ее составных частей. При этом также нужно учитывать, что в федеративном государстве органы, имеющие право принимать решения и издавать законодательные акты, как правило, больше зависят от воли населения, чем соответствующие органы унитарного государства»[7,c.169]. Демократическая федеративная форма государственных ценных бумаг и многих других авторов. Б. Эбзеев показывает демократический потенциал федерации, через пять основных целей федерализма: примирил единство и разнообразие; защита от произвола центрального правительства; создание условий для участия населения в политическом процессе на нескольких уровнях власти; повышение эффективности центрального правительства через региональную конкуренцию; стимулирования инновационных идей в региональные органы власти[14,c.98]. Конечно же, не следует преувеличивать демократический потенциал федерализма. Демократические политические режимы вполне существуют и в унитарных государствах – Франции, Великобритании, Дании, Швеции. С другой стороны, ряд федераций – Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан – могут быть причислены к странам развитой демократии, лишь с достаточной степенью условности. Однако сама тенденция налицо: федеративные государства в любом случае основаны на принципе согласия, на консенсусе общегосударственной и региональных политических элит, а значит не могут превратиться в централизованную диктатуру не потеряв своего федеративного характера. Данное следствие принципа федерализма конечно же не означает автоматического возникновения развитой системы народовластия, но, по крайней мере, служит надежной гарантией от крайних форм тоталитаризма. На это свойство федерализма обращает внимание и В. Е. Чиркин: «федеральная структура, во-первых, как правило, способствует выработке консенсуса в решении спорных проблем, а во-вторых, - благодаря ей у конфликтующих сторон имеются шансы легитимным путем отстаивать свои позиции… Это качество государства, основанного на федеративных принципах, несомненно повышает его эффективность, увеличивает социальную стабильность, снижает уровень конфликтного потенциала, присутствующего в обществе». Причем, Т.В. Коржихина полагает, что демократизация государственно-властных отношений особенно свойственна современным федерациям [12,c.178]. Наконец, в литературе обращается внимание на другое важное свойство любого федеративного государства - а именно, повышение эффективности самих властей в федеративном государстве, большинство их близость к населению, которое должно помочь уменьшить бюрократию слоя. Разветвленная структура правительства в федеративных государствах, наряду с присущей развитию гражданского общества с многочисленным государственным органом, стимулирует, по мнению некоторых авторов, социальная активность населения, что создает определенные препятствия для усиления влияния бюрократии. Однако, такие выводы представляются достаточно спорными. Вряд ли существуют однозначные аргументы, свидетельствующие о том, что федеративная форма государственного устройства позволяет значительно сократить бюрократический аппарат, по сравнению с унитарным, Как было уже отмечено, двух и более уровневая организация государственной власти свойственна отнюдь не только федеративным государствам, но и практически любому унитарному государству. Отличия унитарной и федеративной форм государственного устройства здесь проводятся не по факту наличия региональных органов власти, а по их природе, политической функции, порядку формирования и так далее. Более того, при прочих равных условиях, федеративные государства даже более, по моему мнению, склонны к увеличению бюрократического аппарата. Происходит это по двум причинам, Во-первых, если в унитарных государствах создание региональных органов власти преследует прежде всего функциональную цель – рассредоточение полномочий, то органы власти субъектов федерации несут и политическую нагрузку – представление субъекта, как относительно самостоятельного политического образования, что вызывает необходимость создания дополнительных властных структур. Во-вторых, практически в каждом федеративном государстве на уровне субъектов существуют и отдельные общефедеральные органы власти. На них лежат функции реализации некоторых исключительных полномочий федерации и контроль за конституционностью и законностью осуществления государственной власти субъектов федерации. Конечно, неконтролируемая централизованная власть в унитарном государстве еще более свойственны обюрокрачиванию. Тем не менее, мы считаем, что факторы, которые оказывают решающее влияние на уровень бюрократии в государстве не является формой правления, а также высокий уровень правовой, политической и правовой культуры в обществе, эффективность правоохранительных органов, наличие устойчивых демократических традиций и, наконец, вышеупомянутого «высокого развития гражданского общества». Тем не менее, вряд ли можно всерьез утверждать, что федерация предполагает наличие всех этих факторов [11,c.196]. На основании выше изложенного, можно сделать следующий вывод, что степень централизации государства определяется объемом и содержанием полномочий, преданных для решения центральной власти или местным властям. Причины преобразования конфедерации в федеративное государство сводятся, во-первых, к необходимости учреждения сильной власти, во-вторых, причина состоит в необходимости создания централизованного государства, способного преодолеть раздробленность отдельных частей и обеспечить политическое единство, в-третьих, создание федерации определяется необходимостью образования единого экономического пространства. Федерация, как и унитарное государство, может быть, и бывает вполне устойчивым государством. Неизбежная же цикличность смен конфедеративно-федеративно-унитарных форм политико-территориальной организации представляется некоторой исторической натяжкой. Устойчивость федерации, как форма правления в значительной степени основываются на особом характере устройства общего федерального правительства, которые воплощены как представление населения и представительство Федерации. Федеративные Штаты в любом случае на основе принципа консенсуса, консенсуса национальных и региональных политических элит, и, следовательно, не может стать централизованной диктатурой, не теряя при этом свой федеральный характер. ЗаключениеВ большинстве случаев федерация выступает в качестве исторической формы консолидации государств, преследующая своей целью повышения их экономической и политической эффективности и характеризуется, с одной стороны, большей гибкости, демократической, а с другой стороны, большой элемент нестабильности, разрастания конфликта внутренние отношения. Вопрос о том, чтобы оправдать использование государственной федеративной формы в конкретном случае необходимо решать, принимая во внимание целый ряд факторов, наиболее важными из которых являются политические и правовые традиции, размер территории (т.е. актуальность территориальной децентрализации) и степень однородности общества. В тех случаях, когда эти факторы позволяют использовать унитарную форму правления (малый размер территории, высокая степень экономической и демографической однородности), она является более предпочтительной. Однако, в других обстоятельствах, федеративная форма государственного устройства может быть фундаментальной, и, возможно, единственным условием для сохранения национального единства, и в этом случае создание федерации будет предпочтительнее искусственного построения унитарного государства. Федерализм выступает в виде совокупности способов, целей и задач, конституционно – правовых норм и принципов, направленных на установление пределов централизации и децентрализации властных и управленческих функций государства и его субъектов путём разграничения предметов ведения и полномочий между ними, а также между их органами государственной власти. Если федерализм основан на демократических принципах, на устоях правового государства, то тогда наиболее полно проявляются его достоинства: более благоприятные условия для взаимообмена достижениями науки, образования, культуры. Важно, однако, постоянно помнить, что достоинства федерализма проявляются не автоматически. Федерация -это такая форма устройства государства, в котором территориальная организация власти осуществляется на нескольких уровнях, при этом составные части государства (субъекты федерации) обладают самостоятельностью и полномочиями в рамках разграничения предметов ведения между федерацией и субъектами. Существуют и смешанные формы государственного устройства, являющиеся, как правило, переходными от унитарного государства к федерации или наоборот. В государствах со смешанной формой государственного устройства наряду с субъектами федерации существуют административно-территориальные единицы, не наделенные правами субъектов федерации и не входящие в состав субъектов федерации. В таких государствах наблюдается либо расширение прав составных частей государства, либо, наоборот, сужение прав субъектов федерации. Список использованной литературыАболин О.Ю. Всемирный и европейский федерализм // Политические исследования. – М.: НОРМА. 2010. №5. С 41. Баглая Ю.И. Конституционное право зарубежных стран. – М.: НОРМА.2014 369 с. Енгибарян Р.К. Теория государства и права. – М.: ЭКСМО.2005- 725 с. Казанчев Ю.Д. Государственное право Российской Федерации. – СПб.: ЮРАЙТ. 2014. 427 с. Карапетян Л.М. Федеративное государство и правовой статус народов. – М.: Юрид.лит. 2013.- 305 с. Катуфина О.Н. Основы государства и права.- М.: Юрид.лит. 2015. 776 с. Корельский В.П. Теория государства и права. – М.: НОРМА. 2014. 270 с. Матузов Н.В. Теория государства и права. –М.: НОРМА. 2014. – 276 с. Пастухов В.Б. Новый федерализм для России // Полис.- М.:ПРОСПЕКТ. 2013.- № 3. Пастухов В.Б. Новый федерализм для России // Полис.- М.:ПРОСПЕКТ. 1994. № 3, С 74. Хайрумена Ю.Р. Федерализм: проблемы формирования. – Казань.: КГТУ. 2012. 170 с. Чердацев З.М. Теория государства и права .-М.: ЮРАЙТ. 2014 730 с. Черниловский А.Ф. Всеобщая история государства и права. – М.: НОРМА. 2011, 534 с. Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ // Государство и право. – М.: ПРОСПЕКТ.1994. 19. №9. Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ // Государство и право. – М.: ПРОСПЕКТ.1994. 19.№9. С 8. Эбзеев Б.С. российский федерализм // Государство и право. – М.:ПРОСПЕКТ. 2015 №3. |