практическая работа анатомия ЦНС. Практическое задание анатомия ЦНС. 1. Строение нервной ткани

Скачать 54.76 Kb. Скачать 54.76 Kb.

|

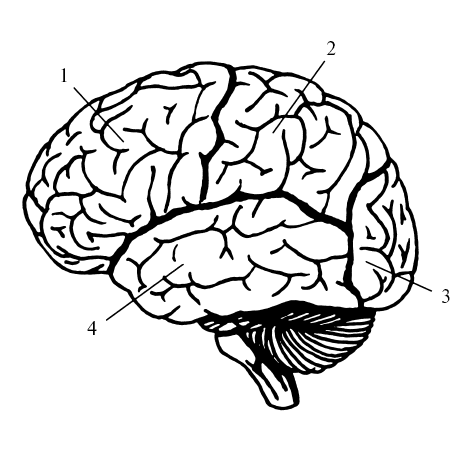

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. Группа Студент МОСКВА 2020 Практическое задание № 1 Тема 1. Строение нервной ткани. Нервная система. Задание № 2 1.Что такое нервный центр? Нервный центр — это совокупность нейронов, необходимых для осуществления определенного рефлекса или регуляции определенной функции. Основными клеточными элементами нервного центра являются многочисленные нейроны, скопление которых формирует нервные ядра. 2.Среди перечисленных ниже признаков отберите характерные для: 1) безусловных (отметьте знаком +) и 2) условных рефлексов (отметьте знаком v). А) Приобретаются в процессе жизни. V Б) Являются врожденными. + В) Передаются по наследству. + Г) Не передаются по наследству. V Д) Индивидуальны для каждой особи. V Е) Характерны для всех особей вида + 3. Схема строения головного мозга: В головном мозге различают пять отделов: Продолговатый мозг Задний мозг, включающий в себя мост и мозжечок, эпифиз, Средний, Промежуточный Передний мозг, представленный большими полушариями. Наряду с приведённым выше делением на отделы, весь мозг разделяют на три большие части: полушария большого мозга; мозжечок; ствол мозга. Кора большого мозга покрывает два полушария головного мозга: правое и левое. 4.Спинной мозг – это часть: А) периферической нервной системы; Б) вегетативной нервной системы; В) центральной нервной системы; Г) нервных узлов. 5.Если у человека нога подвижна, но он не чувствует боли, то у него повреждены: А) Спинной мозг; Б) Двигательные и чувствительные нейроны, передний и задний корешки спинного мозга; В) Двигательные нейроны и передний корешок спинного мозга; Г) Чувствительные нейроны и задний корешок спинного мозг 6. Рефлекс - это реакция организма на раздражитель с участием нервной системы. 7.Серое вещество в спинном мозге располагается: А) в центральной части; Б) по краям (вокруг белого); В) у одних людей в центре, а у других – по краям; Г) и в центре и по краям. 8. Впишите недостающий термин: Начальная часть рефлекторной дуги слюноотделительного рефлекса – это рецепторы ротовой полости, афферентный путь, вставочный нейрон, участок ЦНС, эффрентный путь, исполнительный орган. 9. Что находится в синаптических пузырьках? гормон; инсулин; медиатор; ни один из ответов не верен. 10. Какие из перечисленных наборов клеток относятся только к нейроглиальным? пирамидные клетки, микроглия, шванновские клетки, астроциты. олигодендроциты, астроциты, пирамидные клетки, корзинчатые клетки; эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты, микроглия; пирамидные клетки, микроглия, шванновские клетки, астроциты. 11. Белое вещество — это: волокна, расположенные в центральной нервной системе; волокна, расположенные в периферической нервной системе; совокупность нервных волокон, покрытых миелиновыми оболочками.; тела нервных клеток и их короткие отростки 12. Перечислить отделы спинного мозга: шейный; грудной; поясничный; крестцовый; копчиковый. 10. Что находится в субарахноидальном пространстве? лимфа; ликвор; кровь; тканевая жидкость. 11. Задний мозг состоит из: собственно заднего мозга и мозжечка; собственно заднего мозга и продолговатого мозга; продолговатого мозга и четверохолмия; моста и продолговатого мозга; 12. Что такое ствол мозга? продолговатый мозг, Варолиев мост, мозжечок, средний мозг; продолговатый мозг, Варолиев мост, средний мозг; задний мозг, крыша среднего мозга, промежуточный мозг; ни один из ответов не верен. Практическое задание № 2 Тема 6. Общее строение мозжечка Задание № 1. Функции моста и мозжечка. Варолиев мост выполняет двигательные, сенсорные, интегративные и проводниковые функции. Важные функции моста связаны с наличием в нем ядер черепных нервов. V пара – тройничный нерв (смешанный). Двигательное ядро нерва иннервирует жевательные мышцы, мышцы небной занавески и мышцы, напрягающие барабанную перепонку. Чувствительное ядро получает афферентные аксоны от рецепторов кожи лица, слизистой оболочки носа, зубов, 2/3 языка, надкостницы костей черепа, конъюнктивы глазного яблока. VI пара – отводящий нерв (двигательный), иннервирует прямую наружную мышцу, отводящую глазное яблоко кнаружи. VII пара – лицевой нерв (смешанный), иннервирует мимические мышцы лица, подъязычную и подчелюстную слюнные железы, передает информацию от вкусовых рецепторов передней части языка. VIII пара – преддверно-улитковый (чувствительный) нерв. Улитковая часть этого нерва заканчивается в мозге в улитковых ядрах; преддверная – в треугольном ядре, ядре Дейтерса, ядре Бехтерева. Здесь происходит первичный анализ вестибулярных раздражений, их силы и направленности. Через мост проходят все восходящие и нисходящие пути, связывающие мост с мозжечком, спинным мозгом, корой больших полушарий и другими структурами центральной нервной системы. По мостомозжечковым проводящим путям через мост осуществляется контролирующее влияние коры полушарий головного мозга на мозжечок. Кроме того, в мосте располагаются центры, регулирующие активность центров вдоха и выдоха, расположенных в продолговатом мозгу. Мозжечок, или "малый мозг", располагается сзади от моста и продолговатого мозга. Он состоит из средней, непарной, филогенетически старой части – червя – и парных полушарий, свойственных лишь млекопитающим. Полушария мозжечка развиваются параллельно с корой больших полушарий и достигают у человека значительных размеров. Червь с нижней стороны расположен глубоко между полушариями; верхняя его поверхность переходит в полушария постепенно. В целом мозжечок имеет обширные эфферентные связи со всеми двигательными системами стволовой части мозга: кортикоспинальной, руброспинальной, ретикулоспинальной и вестибулоспинальной. Не менее разнообразными являются и афферентные входы мозжечка. Вся поверхность мозжечка разделяется глубокими бороздами на доли. В свою очередь, каждая доля параллельными бороздками разделяется на извилины; группы извилин формируют дольки мозжечка. Полушария и червь мозжечка состоят из лежащего на периферии серого вещества – коры – и расположенного глубже белого вещества, в котором заложены скопления нервных клеток, образующие ядра мозжечка – ядра шатра, шаровидные, пробковидные и зубчатые. Кора мозжечка имеет специфическое, нигде в ЦНС не повторяющееся строение. Все клетки коры мозжечка являются тормозящими, за исключением зернистых клеток самого глубокого слоя, которые оказывают возбуждающее воздействие. Деятельность нейрональной системы коры мозжечка сводится к торможению нижележащих ядер, что предотвращает длительную циркуляцию возбуждения по нейронным цепям. Любой возбуждающий импульс, приходя в кору мозжечка, превращается в торможение за время порядка 100 мс. Так происходит как бы автоматическое стирание предшествующей информации, которое позволяет коре мозжечка участвовать в регуляции быстрых движений. Функционально мозжечок можно разделить на три части: архиоцеребеллум (древний мозжечок), палеоцеребеллум (старый мозжечок) и неоцеребеллум (новый мозжечок). Архиоцеребеллум является вестибулярным регулятором, его повреждения приводят к нарушению равновесия. Функция палеоцеребеллума – взаимная координация позы и целенаправленного движения, а также коррекция выполнения относительно медленных движений по механизму обратной связи. При повреждении структур этой части мозжечка человеку трудно стоять и ходить, особенно в темноте, при отсутствии зрительной коррекции. Неоцеребеллум участвует в программировании сложных движений, выполнение которых идет без использования механизма обратных связей. В итоге возникает целенаправленное движение, выполняемое с большой скоростью, например игра на фортепиано. При нарушении структур неоцеребеллума нарушаются сложные последовательности движений, они становятся аритмичны и замедлены. Мозжечок участвует в регуляции движений, делая их плавными, точными, соразмерными, обеспечивая соответствие между интенсивностью мышечного сокращения и задачей выполняемого движения. Мозжечок оказывает влияние также на ряд вегетативных функций, например, желудочно-кишечного тракта, на уровень кровяного давления, на состав крови. Долгое время мозжечок считался структурой, ответственной исключительно за координацию движений. Сегодня признано его участие в процессах восприятия, когнитивной и речевой деятельности. Практическое задание № 3 Тема 8. Строение и функции конечного мозга (большие полушария) Задание № 5  Лобная доля ( зона Брока - Моторный центр речи) Теменная доля (зона вкусовых ощущений. Зона Вернике – сенсорный центр речи) Затылочная доля (зрительная зона) Височная доля (зона обонятельных ощущений. Слуховая зона) Практическое задание № 4. Тема 9. Автономная нервная система. Общее представление о сенсорных системах. Задание №2 Классификация рецепторов. Рецептор предназначен не только для восприятия сигналов раздражителей, но и для первичного анализа этих сигналов. Рецептор находится на периферии нервной системы. В связи с большим количеством поступающей информации существует такое же количество рецепторов. I. В зависимости от того, сколько раздражителей может воспринимать рецептор: — мономодальные (воспринимают 1 вид раздражителя); — полимодальные (воспринимают несколько раздражителей). Пример мономодальных (органы слуха, зрительные рецепторы). II. В зависимости от источника информации все рецепторы делятся на 3 больших группы: 1. Экстерорецепторы воспринимают сигналы из внешней среды. 2. Интерорецепторывоспринимают информацию из внутренней среды организма. 3. Проприорецепторынаходятся в связках, мышцах, надкостнице. Благодаря им центральная нервная система получает информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата. Среди экстерорецепторов выделяют: — дистактные, для возбуждения которых не нужен контактсраздражителем, они возбуждаются на расстоянии. — контактные, возбуждаются при непосредственном контакте с раздражителем. III. По характеру формирующихся ощущений рецепторы делятся на: 1. зрительные; 2. вкусовые; 3. слуховые; 4. обонятельные. IV. В зависимости от того с какой энергией раздражителя сталкивается рецептор, выделяют: 1. хеморецепторы (если раздражитель химическое вещество); 2. механорецепторы (если раздражитель механическое вещество); 3. фоторецепторы; 4. болевые рецепторы. V. По функционированию все рецепторы делятся на 2 группы: 1. первичновоспринимающие (первичные); 2. вторичновоспринимающие (вторичные). Первичновоспринимающие рецепторы вступают в контакт с раздражителем непосредственно, т.е. при действии раздражителя на мембране такого рецептора первично начинается генерация (образование) рецепторного потенциала (РП). Она связана с изменением проницаемости мембраны для ионов натрия. Натрий начинает активно поступать во внутреннюю среду и происходит деполяризация (изменение зарядов мембраны). При достижении РП определённой величины он постепенно перерастает в генераторный потенциал (ГП). Этот процесс происходит на мембране первичного рецептора, ГП является причиной возникновения потенциала действия (ПД) = нервный импульс. ПД несёт информацию в ЦНС о действующем на рецептор раздражитель. По такому принципу работают проприорецепторы и рецепторы обоняния. Вторичновоспринимающие рецепторыотличаются от первичных строением и физиологией. Первичный рецептор представляет собой окончание нервного волокна, вторичный в своём составе помимо нервного волокна имеет особую специализированную клетку, которая называется рецептирующей. Вторичный рецептор воспринимает информацию вторично. Первичная информация идёт на рецептирующую клетку. Под действием стимула на мембране рецептирующей клетки возникает РП. Рецептирующая клетка контактирует с чувствительным волокном посредством синапса. Между рецептирующей клеткой и чувствительным волокном имеется синоптическая щель. В эту щель выделяется медиатор. Выделившийся медиатор связывается с рецепторами мембраны чувствительного волокна и вызывает деполяризацию мембраны, которая проводит к образованию ГП. Таким образом, во вторичном рецепторе РП образуется на рецептирующей клетке, а ГП на чувствительном волокне. ГП является причиной возникновения первичного импульса на мембране рецептора. |