шпа рас и пр же. 1. Виды, особенности рас и кон плит покрытий и панелей на пролет

Скачать 0.51 Mb. Скачать 0.51 Mb.

|

|

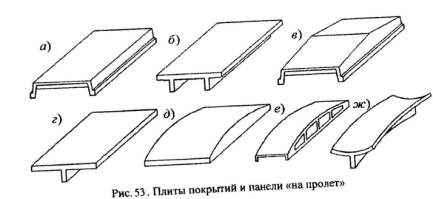

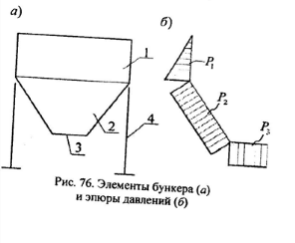

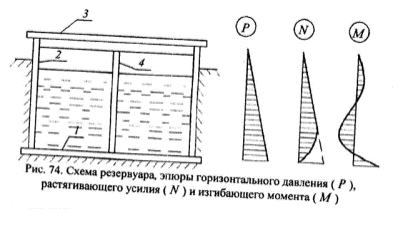

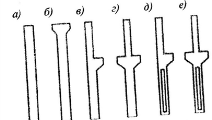

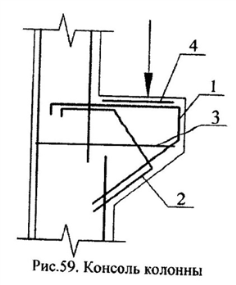

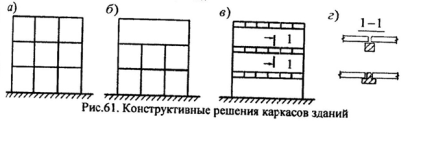

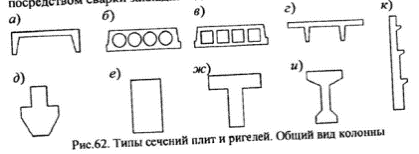

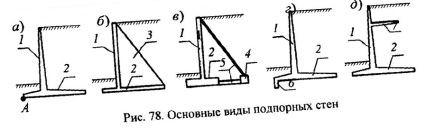

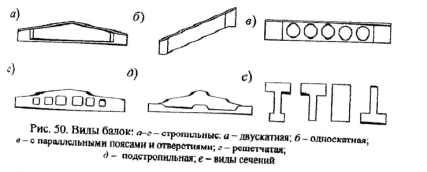

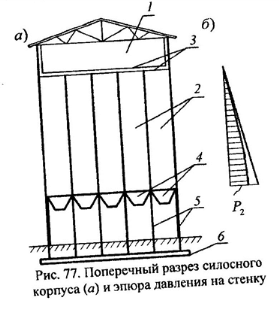

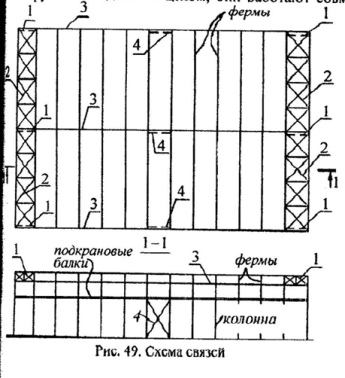

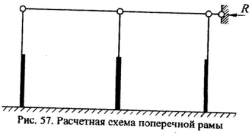

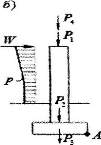

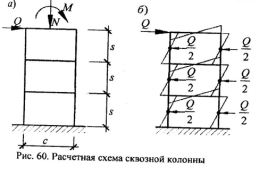

1. Виды, особенности рас и кон плит покрытий и панелей «на пролет» 2. Конструирование и особенности расчета бункеров. 3. Сочетания наг. Выбор комбинаций усилий при расчете 1эт пром зданий. 4. Конструирование и особенности расчета резервуаров. 5. Виды, особенности расчета и конструирования сплошных колонн 6. Виды и конструирование стеновых панелей. 7. Конструкции многоэтажных промышленных зданий 8. Расчет и конструирование балочных сборных панелей перекрытия. 9. Виды особенности расчета и конструирования ферм покрытий 10. Конструирование и особенности расчета подпорных стен. 11. Виды, особенности расчета и конструирования балок покрытий 12. Конструкции зданий, возводимых в сейсмических районах 13. Нагрузки, действующие на одноэтажные промздания. 14. Кон реш зд, возводимых и эксплуатир в усл вечной мерзлоты. 15. Виды, особенности расчета и конструирования арок покрытий 16. Конструирование и особенности расчета силосов. 17. Конструктивные схемы зданий. Назначение и виды связей 18. Кон зд, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных сред 19. Особенности расчета поперечной рамы одноэтажного промздания 20. Конструирование и особенности расчета водонапорных башен. 21. Особенности расчета и конструирования сквозных колонн 22. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий 1. Виды, особенности рас и кон плит покрытий и панелей «на пролет» Плиты покрытий чаще всего выполняются ребристыми (рис. 53, а), но могут применяться сплошные и многопустотные, когда необходим гладкий потолок. Ребристые щиты опираются на фермы или балки покрытий, их длина 6 или 12 м, ширина - 1,5 или 3 м. Панели «на пролет» применяют без ферм и балок, нагрузка на колонны от них передается через подстропильные (подсводные) балки (рис. 53, б-ж). Эти панели имеют ширину З м и длину 12, 18, 24 м. Панели типа «2Т» (рис. 53, 6) состоят из полки и ребер, их изготавливают в два этапа: сначала ребра с выпусками арматуры, потом - полку, что значительно упрощает опалубку. Панели переменной высоты под малоуклонную кровлю (рис. 53, в) имеют конструктивное решение, аналогичное ребристым плитам, увеличение высоты в середине пролета позволяет не только обеспечить уклон кровли, но и увеличить пролет конструкций  Панели типа «Т» (рис. 53, г) изготавливают из двух плоских элементов - ребра и полки, которые собирают на стройплощадке с установкой проемов в полке на выступы ребра со сваркой и омоноличиванием. Конструкцию изготавливают в простой опалубке, ее элементы не занимают много места при изготовлении и складировании. Панели типа КЖС (рис. 53, д) крупноразмерные железобетонные сводчатые имеют поперечное сечение как в ребристой плите и криволинейную полку. Панель типа КСО (рис. 53, е) крупноразмерная складчатая оболочка имеет схожую конструкцию с КЖС, но ребра приподняты и имеют проемы; это позволяет пропускать через них технологические коммуникации. Гиперболические панели - оболочки (рис. 53, ж); форма их поверхности позволяет располагать в пределах полки прямолинейную предварительно напряженную арматуру; изготавливаются с ребрами и без них. Полки плит и панелей расчитывают как плиты, работающие на изгиб в одном или двух направлениях, их армируют сетками. Ребра расчитывают как балки таврового профиля с учетом совместной работы с полками. Армируют рабочей поперечной и предварительно напрягаемой продольной арматурой. 2. Конструирование и особенности расчета бункеров.  К этим сооружениям относят емкости для временного хранения сыпучих материалов при соотношении высоты к наибольшему размеру в плане не более 1,5. Основным элементами бункера (рис. 76) являются: стены 1, воронка 2 и заслонка 3. К этим сооружениям относят емкости для временного хранения сыпучих материалов при соотношении высоты к наибольшему размеру в плане не более 1,5. Основным элементами бункера (рис. 76) являются: стены 1, воронка 2 и заслонка 3.Опоры 4, а также их фундаменты - обычные для зданий и сооружений. Трение материала о стены не значительное, в расчетах не учитывается, эпюра бокового давления на стены ( Р1) – треугольная. Давление на воронку Р2 происходит по трапециевидной эпюре, для упрощения расчетов эта эпюра считается прямоугольной, эпюра давления на заслонку Р3 – прямоугольная. Давление от веса материала учитывается с коэффициентом динамичности Kd= 1,0-1,4 в зависимости от условий загрузки бункера. Бункер является жесткой пространственной конструкцией, но с небольшой погрешностью можно рассчитывать отдельно вертикальные стенки и стенки воронки с учетом жесткого сопряжения друг с другом. Усилия в них определяют как в контурных плитах прямоугольной или трапециевидной формы в плане. Стены бункера рассчитывают в своей плоскости на изгиб как: балки или балки-стенки; из плоскости: на внецентренное растяжение в горизонтальном направлении, на изгиб - в вертикальном. Стены воронки - на внецентренное растяжение в горизонтальном направлении и направлении ската. Стены бункера и воронки армируют плоскими двойными сетками, в угловых зонах устраивают дополнительное армирование. В отдельных случаях для повышения сопротивления истиранию стены воронки облицовывают или выполняют из стальных листов. 3. Сочетания наг. Выбор комбинаций усилий при расчете 1эт пром зданий. В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные Рd и временные (длительные Рl , кратковременные Рt , особые Рs) нагрузки. К постоянным Рd нагрузкам следует относить: вес частей сооружений, вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление; гидростатическое давление. К длительным Рl нагрузкам следует относить: вес временных перегородок, вес стационарного оборудовани, давление газов, жидкостей и сыпучих тел, нагрузки на перекрытия от складируемых материалов К кратковременным нагрузкам Рt следует относить: нагрузки от оборудования, вес людей, нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования , нагрузки от транспортных средств; климатические К особым Рs нагрузкам следует относить: сейсмические воздействия; взрывные воздействия; нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования; воздействия, обусловленные деформациями основания, нагрузки, обусловленные пожаром; Сочетания нагрузок Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых Для основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок ψl определяется следующим образом: - для равномерно распределенных длительных нагрузок ψl 1 = 1,0 ψl 2 = ψl3 = …= 0,95 где ψl 1 – коэф сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке; ψl 2, ψl 3 – коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок; для остальных нагрузок ψl = 1,0. 4. Конструирование и особенности расчета резервуаров. К этим сооружениям относятся емкости для хранения жидкостей. По отношению к уровню земли они могут быть заглубленные, полузаглубленные и наземные (рис.74). По форме в плане резервуары возводят круглыми и прямоугольными. В зависимости от наличия покрытия бывают резервуары открытого и закрытого типа.  Основными элементами резервуара являются днище 1, стены 2, покрытие 3, которое при большой ширине может опираться на колонны 4. Элементы резервуара могут быть сборными и монолитными, их сопряжения, в том числе стенки с днищем – жесткими или шарнирными. Расчет подземного или заглубленного резервуара производится на два вида загружения: -боковое давление грунта и грунтовых вод при пустом резервуаре; -давление жидкости в резервуаре при отсутствии давления грунта и грунтовых вод. Давление грунта, грунтовых вод и жидкости в резервуаре принимается по треугольной эпюре (рис.74). В стене круглого в плане резервуара возникают горизонтальные кольцевые растягивающие усилия N и изгибающий момент в вертикальном направлении М. В прямоугольном в плане резервуаре в стене возникает дополнительный изгибающий момент в горизонтальном направлении. При наличии покрытия в стенах имеют место вертикальные сжимающие силы. Конструктивные расчеты стен выполняются также в двух направлениях как внецентренно (или центрально) сжаты и растянутых элементов. Стены резервуаров относятся к конструкциям, в которых образование трещин не допускается, что должно быть подтверждено соответствующим расчетом. Расчеты покрытия и колонн не отличаются от расчетов этих конструкций одноэтажных промзданий. Днище рассчитывается как плита на упругом основании. При наличии грунтовых вод делают расчетную проверку пустого резервуара на всплытие. 5. Виды, особенности расчета и конструирования сплошных колонн П  о назначению колонны подразделяют на основные и фахверковые. Основные колонны воспринимают нагрузки от покрытия, стен, кранов и ветра, фахверковые колонны — от торцевых стен и ветра. В зависимости от положения бывают колонны крайних и средних рядов, по конструкции - постоянного сечения и ступенчатые. Сплошные колонны могут иметь прямоугольное, двутавровое или кольцевое сечение. Для зданий без мостовых кранов колонны крайних рядов (рис.58, а) имеют постоянное сечение, а в средних рядах для возможности опирания двух ригелей устраивают уширенный оголовок (рис.58, б). В зданиях, оборудованных мостовыми кранами, колонны - ступенчатые с уширенной подкрановой частью, могут быть прямоугольного сечения (рис. 58, в, г), реже двутаврового (рис. 58, д, ё). Эти колонны имеют консоли для опирания подкрановых балок: одну в крайних рядах и две - в средних. Размеры поперечных сечений колонн определяют из условий: прочности - в надкрановой части, прочности и жесткости - в подкрановой, где высоту поперечного сечения назначают в пределах 1/10-1/14 высоты подкрановой части колонны. Усилия в колоннах определяют из статического расчета поперечной рамы. Для колонн применяют бетоны классов В15-В30, продольную рабочую арматуру - класса А400. Конструктивные расчеты выполняют в опасных сечениях как внецентренно сжатых элементов на все невыгодные комбинации усилий; расчетные длины принимают в плоскости поперечной рамы l 0=2,5Hв, l0=1,5Hm, где Нв и Нм высота надкрановой и подкрановой частей колонн; из плоскости рамы l0 = 1,2H, где Н- высота колонн. Консоли колонн рассчитывают на изгибающий момент М и поперечную силуQ от нагрузки, передаваемой с подкрановой балки. Из расчета на действие М назначают продольную арматуру консолиl, на действиеQ - отгибы 2, которую анкерят в массиве колонны. Кроме этого консоль армируют горизонтальными хомутами 3 с шагом не более 1/4 высоты консоли и 150 мм. Под закладной деталью на опоре подкрановой балки устанавливают распределительную сетку 4. Армирование оголовка колонны приведено на рис. 38, а.  6. Виды и конструирование стеновых панелей. По виду воспринимаемых нагрузок стеновые панели подразделяют : -на несущие - воспринимают нагрузку от вышележащих стен, перекрытий и ветра; -самонесущие - воспринимают нагрузки от вышележащих стен и. ветра; -ненесущие - воспринимают только нагрузки от собственного веса и ветра. По области применения стеновые панели различают: -панели для жилых зданий, их выполняют с размерами на комнату или квартиру; -панели для промышленных зданий - выполняют высотой 1,2 м или 1,8 м и длиной, равной шагу колонн -6м или 12 м. Стеновые панели также могут быть: однослойные и многослойные, для отапливаемых и неотапливаемых зданий, наружние и внутренние. Панели армируют плоскими каркасами по контуру панели и по контуру проема, а также проволочными сетками у наружной и внутренней поверхности. Для панелей применяют бетон не высокой прочности. Для предотвращения выдергивания монтажных петель каждую из них приваривают к каркасу не менее чем в двух местах. 7. Конструкции многоэтажных промышленных зданий Многоэтажные промздания обычно возводят высотой до 7 этажей и 40 м, шириной 18-36 м и более. Наиболее распространенная сетка колонн 6x6; 6x9 и 6x12 м. Размеры по высоте принимают кратными 1,2 м. Здания возводят, как правило, каркасными с полным железобетонным каркасом и навесными стеновыми панелями; реже применяют самонесушие или несущие стены. Конструктивные схемы зданий: в поперечном направлении - рамные с жесткими узлами поперечных рам, в продольном - связевые. Если по требованиям технологического процесса в здании невозможна установка продольных вертикальных связей по колоннам, по осям колонн в пределах толщины перекрытий устанавливают связевые ригели с жесткими стыками. Конструктивные решения зданий могут быть (рис. 60): а) с регулярной структурой; б) с большим пролетом на верхнем этаже; в) с межферменными этажами, в пределах которых размещают складские, бытовые и подсобные помещения.  Перекрытия выполняют обычно балочными сборными. Плиты могут быть (рис.62): а) ребристыми; б) многопустотными; в) в виде коробчатого настила; г) типа 2Т, а ригели: д) с полками для опирания плит; е) прямоугольного сечения; ж) тавровые; и) двутавровые. Плиты перекрытий межферменных этажей опираются по верху верхнего пояса безраскосной фермы с параллельными поясами и на консоли нижнего пояса (рис. 62, г). Ввиду отсутствия связей поперечных рам в колоннах нижних этажей возникают большие изгибающие моменты, поэтому размеры колонн по высоте - разные и увеличиваются сверху вниз (рис.62, к). Колонны выполняют с разрезкой на 1-3 этажа, стыки колонн -посредством сварки закладных деталей (рис.33, а).  8. Расчет и конструирование балочных сборных панелей перекрытия. Перекрытие состоит из плит и ригелей. Плиты по месту в перекрытии бывают трех видов: рядовые, их монтируют в средней части пролетов, пристенные – у стен, и связевые – по средним рядам колонн. В мествх примыканий к колоннам пристенные и связевые плиты имеют подрезки; эти плиты соединяются с плитами других пролетов гибкими связями, для повышения горизонтальной жесткости диска перекрытия. Применяют плиты как с обычным армированием, так и предварительно напряженные. Стыки плит с ригелями – шарнирные на цементном растворе или посредством сварки закладных деталей. Высота сплошных и пустотных плит – 1/30, ребристых – 1/20 пролета. Плиты рассчитывают как балки, свободно опертые на две опоры. Сложные поперечные сечения плит приводят к простым: прямоугольным, тавровым, двутавровым. Рабочей арматурой плит является продольная и поперечная. Ригели перекрытий передают нагрузку непосредственно на колонны, их шаг равен шагу колонн, направление ригелей – чаще всего – поперечное, но может быть и продольное. 9. Виды особенности расчета и конструирования ферм покрытий Фермы применяют при пролетах 18, 24 и 30 м. При пролетах 30 м более экономично применять стальные фермы. Железобетонные фермы могут быть стропильными и подстропильными, раскосными и безраскосными, сегментными, полигональными, с параллельными поясами и другими (рис. 51).  Раскосные фермы (типов а-г) рассчитывают как статически определимые системы с шарнирными узлами. При наличии внеузловой нагрузки от плит покрытия в верхнем поясе учитывают дополнительные изгибающие моменты. В сегментной ферме с криволинейным верхним поясом нужно учитывать эксцентриситеты продольного усилия в поясе, вызванные этой кривизной. Нижние пояса ферм армируют предварительно напрягаемой арматурой, остальные элементы - с обычным армированием. Конструктивные расчеты выполняют как для центрально сжатых и центрально растянутых (при наличии эксцентриситетов - как внецентренно нагруженных) элементов. Для удобства изготовления ширину всех элементов ферм принимают одинаковой и не менее 20 см из условия оперения плит на верхний пояс. Реже изготавливают фермы с закладной решеткой, сечения элементов которой - небольшие, их изготавливают отдельно. Усилия в безраскосной ферме определяют как в статически неопределимой системе. Конструктивные расчеты выполняют как внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов. Опорные узлы всех ферм рассчитывают по прочности наклонных сечений. 10. Конструирование и особенности расчета подпорных стен. Работа подпорных стен основана на том, что момент, создаваемый боковым давлением грунта, уравновешивается его вертикальным давлением на подошву подпорной стены.  Наибольшее распространение получили стены: а) уголковая, состоящая из стеновой плиты 1 и подошвы 2; б) с контрфорсом 3, который создает дополнительную опору для стеновой плиты и подошвы; в) анкерная, дополнит элементами которой являются: анкерная балка 4 и элементы рамы 5; г) с анкерным зубом (шпорой) - 6, который удерживает подпорную стену от скольжения; д) с разгрузочной площадкой 7, наличие которой создает в стене изгибающий момент, обратный по знаку моменту от горизонтального давления грунта и уменьшает его величину. Подпорные стены рассчитывают на боковое давление грунта, которое принимают распределенным по треугольной эпюре, вертикальное давление грунта и временную нагрузку на его поверхности, которую считают как эквивалентное давление грунта. Для подпорных стен выполняют следующие конструктивные расчеты: Расчет по прочности. Стенку и подошву рассчитывают на изгиб в вертикальной плоскости как консольные элементы; при наличии контрфорсов и анкеров - на изгиб в двух направлениях. Подбор площади подошвы. Расчет производится из условий, чтобы среднее давление под подошвой p Проверка против опрокидывания. Устойчивость положения подпорной стены считается обеспеченной, если соблюдается условие Mуд /Мопр >1.5, где Mуд и Мопр - удерживающий и опрокидывающий моменты относительно точки А (рис.78). моменты относительно точки А (рис. 78, а). Проверка против проскальзывания. Для предотвращения проскальзывания подпорной стены должно соблюдаться условие:  G G f/Е>1,2, f/Е>1,2,где  G - сумма всех вертикальных нагрузок; G - сумма всех вертикальных нагрузок;f - коэффициент трения бетона о грунт; Е - равнодействующая горизонтального давления фунта. В расчетах против опрокидывания и проскальзывания удерживающие усилия определяют с коэф надежности по нагрузке  =0,9, а вызывающие опрокидывание или скольжение – с =0,9, а вызывающие опрокидывание или скольжение – с  >1,0. >1,0.11. Виды, особенности расчета и конструирования балок покрытий Балки применяют при пролетах 12 и 18 м, реже - 24 м. Различают балки: стропильные, на которые опираются плиты покрытий, и подстропильные, они воспринимают нагрузку от стропильных балок, когда их шаг меньше шага колонн. По конструктивным признакам балки могут быть: двускатными и односкатными, с параллельными и непараллельными поясами, со сплошной стенкой, с отверстиями и решетчатые (рис. 50). Балки выполняют, как правило, предварительно напряженными; для размещения дополнительного армирования в зоне анкеровки в ребрах балок у опор делают уширения. Для сопряжения с плитами покрытия и колоннами в балках устанавливают закладные детали. Балки рассчитывают как свободно опертые, нагрузки от плит и стоек фонарей считают сосредоточенными. При количестве сосредоточенных сил в пределах балки более пяти, нагрузку заменяют на эквивалентную равномерно-распределенную. Армирование определяют из расчетов прочности нормальных и наклонных сечений При уклоне верхнего пояса балок 1:12 опасным по изгибающему моменту будет сечение на расстоянии 0,37 пролета от опоры. По поперечной силе опасное сечение находится в месте уменьшения ширины ребра или опорной стойки фонаря  Решетчатые балки рассчитывают как статически неопределимые системы с жесткими узлами. Конструктивные расчеты поясов и стоек выполняют как внецентренно сжатых или внецентренно растянутых элементов. 12. Конструкции зданий, возводимых в сейсмических районах Сейсмическими называют географические районы, подверженные землетрясениям, во время которых происходит колебания земной коры, а следовательно, и зданий. Сейсмические нагрузки условно считают статическими, приложенными горизонтально в уровнях перекрытий, т. е. в местах сосредоточения масс. Величину сейсмической нагрузки определяют по формулам строительной механики в зависимости от силы землетрясения, которую оценивают в баллах для конкретного района строительства. Сейсмическая нагрузка также зависит: от периода и формы собственных колебаний здания, массы здания и его отдельных частей, конструктивной схемы и грунтовых условий площадки строительства - при благоприятных условиях сейсмичность понижают на 1 балл, при неблагоприятных на 1 балл повышают. При землетрясениях силой до 6 баллов включительно конструкции зданий проектируют и возводят как обычные без усилений и других дополнительных конструктивных мероприятий, в то же время качество конструкций и строительных работ должно быть повышенным. При землетрясениях силой 7-9 баллов производят расчет конструкций на особое сочетание нагрузок, где в качестве особой нагрузки учитывают сейсмическую. Кроме этого предусматривают следующие конструктивные мероприятия: - здание должно иметь простую форму в плане без внутренних углов и выступающих частей; при сложной форме в плане здание разделяют на отдельные простые блоки антисейсмическими швами, которые совмещают с температурно-усадочными и осадочными; стены в антисейсмических швах-двойные; -здание или его блоки должны быть симметричными с равномерным распределением масс и жесткостей; -фундаменты в пределах антисейсмического блока должны быть на одном уровне, выполняться в виде монолитной плиты или перекрестных лент; отдельные фундаменты колонн соединяют лентами или балками; -узлы железобетонных конструкций находятся в сложном напряженном состоянии, их армируют дополнительными хомутами диаметром 8-10 мм с шагом 70-100 мм; кроме этого поперечные стержни, требуемые по расчету, устанавливают в 2 раза чаще; -стыки элементов выполняют, в основном, посредством сварки выпусков арматуры; в местах стыков на поверхности бетона устраивают шпонки, стыки омоноличивают; -при наличии в стенах больших оконных и дверных проемов, а в каменных зданиях - всегда, по верху проемов устраивают монолитные железобетонные пояса. При землетрясениях 10 баллов и выше сейсмические нагрузки настолько велики, что закаты на усиление конструкций экономически не оправданы. В таких районах капитальное строительство не ведется. 13. Нагрузки, действующие на одноэтажные промздания. Постоянные нагрузки определяют по рабочим чертежам конструкции в соответствии с их размерами и плотностью материалов. Нагрузки от веса покрытия в виде опорной реакции основной несущей конструкции покрытия (балки, фермы) считается приложенной в виде сосредоточенной силы на расстоянии 1/3 длины опоры от ее внутренней грани. Нагрузки от веса колонн, подкрановых балок, навесных стен приложены по оси симметрии этих конструкций. Временными длительными являются крановые и снеговые нагрузки. Вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов определяют умножением полного значения нагрузки от одного крана на понижающий коэффициент, зависящий от работы крана. Снеговые нагрузки приминают равными 50% от полного значения. К кратко временным нагрузкам относятся крановые, снеговые, ветровые. Крановые нагрузки определяют от двух от неблагоприятном расположенных кранов, а в пролетных зданиях с кранами в каждом пролете – от 4 попарно в каждом пролете, расположенном в одном створе. Если в процессе эксплуатации здания гарантируется работа только одного крана, нагрузки определяют с полным расчётным значение. Крановую нагрузку считают приложенной по оси кранового пути, горизонтальную – вместе стыка верхней полки подкрановой балки с колонной. Снеговые нагрузки как кратковременные принимают с полным значением. Их определяют по нормам зависимости от района строительства и коэффициента перехода от веса к расчетной нагрузке на покрытие. Это нагрузка считается приложенной там же, где и постоянная нагрузка от покрытия. Ветровая нагрузка состоит из 2 частей: активного давления с наветренной стороны и откоса – с подветренной стороны. Её определяют по нормам района строительства, формы здания, типа местности и коэффициента изменения ветрового давления по высоте. Неравномерную по высоте нагрузку приводят к равномерно распределенной, эквивалентную по изгибающему моменту в заделке в колонне фундамента. Ветровое давление, действующие на покрытие, фонарь и часть стены выше колонн заменяют сосредоточенной нагрузкой на уровне верша колонны. 14. Кон реш зд, возводимых и эксплуатир в усл вечной мерзлоты. Вечномерзлый грунт является хорошим основанием фундаментов, но находится на определенной глубине; сверху его находится слой оттаивающего грунта, который может быть достаточно большой толщины, обладать просадочными или иными неблагоприятными свойствами. Конструктивные решения зданий будут зависеть от качества грунтов оснований фундаментов. 1.Опирание фундаментов на вечномерзлый грунт через сваи, погружаемые и вмораживаемые в заранее пробуренные скважины в оттаивающем грунте и верхнем слое вечномерзлого. Для предотвращения оттаивания вечномерзлого грунта от тепла здания под ним устраивают проветриваемое подполье высотой 50 см, закрываемое цокольными панелями. Перекрытие над подпольем и само здание опирают на железобетонный ростверк по оголовкам свай. 2. Опирание фундаментов на слой оттаивающего грунта, обладающего необходимой прочностью и жесткостью (например, скального). Фундаменты и другие конструкции здания возводят как обычные без дополнительных конструктивных мероприятий. 15. Виды, особенности расчета и конструирования арок покрытий Арки эффективнее ферм при пролетах более 30 м, по расчетной схеме они могут быть безшарнирными, двухшарнирными и трехшарнирными (рис. 52). Безшарнирные арки применяют редко, когда в здании или сооружении есть конструкции, способные воспринять распор. В двух- и трехшарнирных арках распор воспринимают затяжки, для предотвращения провисания их крепят к аркам подвесками. Арки выполняют сборными из отдельных элементов длиной 6-9 м, которые объединяют на стройплощадке посредством сварки закладных деталей с последующим обетонированием стыков. Сечения элементов арки - двутавровые, симметричные, у стыков - прямоугольные. С точки зрения уменьшения усилий очертание арки должно быть по параболе, но для унификации элементов его выполняют по окружности.  Определение усилий в арке и затяжке выполняют методами строительной механики при разных комбинациях загружения временной нагрузкой. Конструктивный расчет арки как внецентренно сжатого элемента двутаврового профиля с симметричным армированием, затяжки- как центрально растянутого. Затяжки изготавливают целиком, предварительно напряженными, с упорами для элементов арки. Подвески работают на центральное растяжение, они воспринимают только нагрузки от веса затяжки; могут быть и металлическими. 16. Конструирование и особенности расчета силосов. К  этим сооружениям относятся емкости для длительного хранения сыпучих материалов; отношение их высоты к наибольшему размеру в плане - более 1,5. По форме в плане силосы могут быть круглыми, квадратными и многогранными, по комплектации – одиночными и групповыми. Групповые силосы являются основной составной частью силосного корпуса рис77. Для ограничения температурных деформаций размеры в плане силосного корпуса не должны превышать 48 м, а для ограничения давления на грунты основания высота обычного не превышает 30 м. этим сооружениям относятся емкости для длительного хранения сыпучих материалов; отношение их высоты к наибольшему размеру в плане - более 1,5. По форме в плане силосы могут быть круглыми, квадратными и многогранными, по комплектации – одиночными и групповыми. Групповые силосы являются основной составной частью силосного корпуса рис77. Для ограничения температурных деформаций размеры в плане силосного корпуса не должны превышать 48 м, а для ограничения давления на грунты основания высота обычного не превышает 30 м.Основными элементами силосного корпуса являются: -надсилосный этаж 1 , который представляет собой одноэтаж пром здание; в нем размещается оборудование для загрузки силосов; -сгруппированные силосы 2 с плитами перекрытия 3, в которых устраивают загрузочные отверстия, а снизу разгрузочные воронки 4; -подсилосный этаж, состоящий из колонн 5 и ограждающих конструкций - стен; -монолитная железобетонная фундаментная плита 6. Основные виды нагрузок на конструкции силосного корпуса: -горизонтальное давление материала на стенку силоса, определяется с учетом трения материала, поэтому эпюра давления не треугольная, а криволинейная (рис. 77, б); -вертикальная нагрузка на стенки силосов от трения о них материала; -вертикальное давление материала на воронку; -другие виды нагрузок: от веса конструкций, технологического оборудования, временные на перекрытии, снеговые, ветровые и др. Сыпучий материал может слеживаться, при его выгрузке образуется свод; обрушение свода приводит к динамическому вертикальному и горизонтальному давлению материала на воронку и стенки. Усилия в стенках силосов и воронках определяются по формулам строительной механики. Стенку круглого в плане силоса рассчитывают на центральное растяжение в горизонтальной плоскости и центральное сжатие - в вертикальной, воронку - на центральное растяжение в двух направлениях. Стенки и воронки квадратного в плане силоса в горизонтальной плоскости рассчитывают на внецентренное растяжение. Стенки и воронки круглых в плане силосов армируют одинарными сетками, квадратных - двойными. В силосах диаметром более 12 м кольцевая арматура - предварительно напрягаемая. Круглые в плане силосы возводят монолитными в скользящей опалубке или сборными из отдельных элементов (царг); квадратные в плане силосы обычно бывают сборными. Высота сборных элементов - 1,2 м, их соединяют оцинкованными болтами. Расчет и конструирование конструкций надсилосного этажа, колонн подсилосного и фундаментной плиты производят как для таких же конструкций обычных зданий. 17. Конструктивные схемы зданий. Назначение и виды связей Особенностью одноэтажных промзданий является наличие больших, полетов и нагрузок от мостовых и подвесных кранов, которые действуют на конструкции не только в вертикальном, но и горизонтальном направлении. Здания, как правило, возводят с полным каркасом, реже - с неполным, когда вместо крайних рядов колонн устраивают наружные несущие стены с пилястрами. Основными несущими конструкциями зданий являются: колонны, опирающиеся на фундаменты, балки, (фермы, арки и плиты покрытий, подкрановые балки. Конструктивные схемы одноэтажных промзданий в поперечном направлении - рамные, в продольном - связевые. Узлы сопряжений колонн с фундаментами - жесткие, с фермами, балками или арками покрытия – шарнирные. Связи устраивают для восприятия горизонтальных нагрузок, стечения пространственной жесткости и устойчивости отдельных конструкций и здания в целом, они работают совместно с основными конструктивными элементами. По назначению и положению различают следующие виды связей (рис. 49)  1. Вертикальные связи по фермам служат для устойчивости ферм при монтаже и при действии ветровых нагрузок во время эксплуатации. Устанавливаются температурного блока при высоте опорной части ферм более 1,0 м. Горизонтальные связи по нижним поясам ферм служат для восприятия горизонтальных ветровых нагрузок от фахверковых колонн. Их устанавливают у торцов температурных блоков при больших пролетах и большой высоте здания. Распорки на уровне верха колонн для передани усилий от ветровой нагрузки с горизонтальных связей 2 на вертикальные связи по колоннам 4. Вертикальные связи колонн устанавливают в середине температурного блока до уровня низа подкрановых балок; при наличии подвесных кранов выше подкрановых балок устанавливают такие же связи. Они воспринимают усилия от горизонтального торможения кранов и ветровой нагрузки на торец здания, передающиеся через распорки. Связи могут быть крестовыми и портальными. При наличии фонарей в плоскости их остекления устанавливают связи типа 1. Кроме этого для обеспечения устойчивости верхних поясов ферм в местах фонарей, где нет плит покрытия, устанавливают связи в виде распорок; если фонарь доходит до торца здания, по верхним поясам ферм устраивают связи типа 2, 18. Кон зд, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных сред В условиях воздействия агрессивных сред происходит разрушение бетона и арматуры. Для предотвращения снижения эксплуатационных качеств железобетонных конструкций при их проектировании, строительстве и эксплуатации должны быть выполнены одно или несколько следующих мероприятий. 1. Снижение агрессгшности среды. Достигается ликвидацией утечек агрессивных жидкостей, газов и пыли, локализацией оборудования и коммуникаций с такими утечками, ограждением их стенами и перегородками, устройством эффективной вентиляции для удаления агрессивных паров и газов, поддонов и лотков - для сбора и удаления жидкости. Объемно-планировочное и конструктивное решения зданий должны обеспечивать наиболее сухой режим эксплуатации, невозможность образования конденсата на ограждающих конструкциях, отсутствие недостаточно вентилируемых зон. Применение устойчивых к агрессивной среде материалов. Кустойчивым в агрессивной среде бетонам относятся кислотостойкие на жидком стекле, сульфатостойкие, а также бетоны на основе полимеров: полимербетоны, полимерцементные бетоны и бетонополимеры. Плотность бетона, характеризуемая его водонепроницаемостью, значительно повышает его стойкость к агрессивным воздействиям. Предотвращение или снижение степени коррозии арматуры достигается увеличением защитного слоя бетона, повышением его плотности, введением в бетонную смесь специальных добавок - ингибиторов коррозии, повышением трещиностойкости конструкций; для армирования нельзя применять стали, не стойкие к коррозийному растрескиванию; используют также арматуру с защитным покрытием (например, оцинкованную). Антикоррозионная защита конструкций. Перед нанесением защитных покрытий поверхность конструкции выравнивают шпатлевкой, а для улучшения сцепления покрытия с бетоном производят грунтовку его поверхности. Виды антикоррозионных покрытий в порядке возрастания их защитных свойств: лакокрасочные (лаки, эмали, краски), мастичные (на основе битума, полимеров и других материалов), оклеечные (с применением пленочных, рулонных и листовых материалов) и облицовки (футеровки изделиями из стекла, керамики, каменной кладки и других материалов); облицовки служат для защиты конструкций не только от агрессивных, ко и механических воздействий. Производят также обработку поверхностей бетона гидрофобизирующими (водоотталкивающими) жидкостями. 19. Особенности расчета поперечной рамы одноэтажного промздания Р  асчетная схема поперечной рамы представляет собой стержневую систему из колонн переменного сечения и ригелей. Длину колонн принимают от верха фундамента до низа ригелей. Сопряжение колонн с фундаментами принимают жестким, с ригелем - шарнирным. асчетная схема поперечной рамы представляет собой стержневую систему из колонн переменного сечения и ригелей. Длину колонн принимают от верха фундамента до низа ригелей. Сопряжение колонн с фундаментами принимают жестким, с ригелем - шарнирным.Нагрузки: постоянные, снеговые и ветровые приложены одновременно ко всем рамам здания. Пространственный характер работы каркаса не проявляется, каждую поперечную раму можно рассчитывать отдельно. Нагрузки от мостовых кранов приложены к двум-трем рамам здания, но благодаря жесткому диску покрытия включаются в работу все рамы, проявляется пространственная работа каркаса. В то же время считается, что при трех и более пролетах смещений верха колонн нет и пространственную работу каркаса при крановых нагрузках можно не учитывать. Для расчета поперечной рамы наиболее удобен метод перемещений с одним неизвестным единичным перемещением на уровне ригеля рамы. От воздействия этого перемещения возникает реакцияR (рис.57). Раму поочередно загружают всеми действующими на нее нагрузками, с помощью таблиц, имеющихся во всех справочниках и учебниках, определяют реакциюR от каждого вида нагрузки с приращением за счет пространственной работы каркаса. Продольные силы, изгибающие моменты и поперечные силы в колоннах определяют как в консольных балках, защемленных в фундаментах и загруженных одной из внешних нагрузок и реакциейR . Обычно расчетными являются три основных сечения: в уровне примыкания надкрановой и подкрановой частей колонны и относящиеся к надкрановой части; то же, относящейся к подкрановой части, и на уровне верха фундамента. Составляют таблицу усилий в расчетных сечениях от каждого вида нагрузки и суммируют в наиболее невыгодных сочетаниях (см. п.2.4 гл. 2). Поскольку для колонн как внецентренно сжатых элементов визуально трудно выбрать наиболее невыгодную комбинацию усилий, их определяют в трех вариантах: максимальное (наибольшее положительное) значение +М и соответствующее N, минимальное (наибольшее отрицательное значение) -М и соответствующее N, максимальное N и соответствующее М 20. Конструирование и особенности расчета водонапорных башен. Основными элементами водонапорных башен являются (рис): резервуар 1, ствол 2 и фундамент 3.   Резервуар для воды является обычным наземным резервуаром, его конструктивное решение и расчет не отличается от других, за исключением днища, при расчете которого учитывают условие его опирания. Ствол и фундамент являются основными элементами высотных сооружений: дымовых труб, радиотелевизионных башен и других, особенности их расчета одинаковы. Основными видами нагрузок являются: постоянные от веса резервуара, других надстроек ( Р1), ствола (Р2), фундамента (Р3); -временная длительная от веса воды в резервуаре и снеговая (Р4); -ветровые нагрузки (р), определяемые с учетом изменения ветрового напора по высоте: а) статическая составляющая; б) динамическая составляющая; в) резонансная нагрузка в направлении, перпендикулярном ветровому потоку при такой скорости ветра, когда частота срыва вихрей совпадает с частотой собственных колебаний ствола. Ветровая нагрузка, передаваемая на ствол с резервуара и других надстроек (W), считается сосредоточенной и приложенной на уровне верха ствола. Вертикальные нагрузки учитывают с дополнительными эксцентриситетами, которые возникают из-за: -прогиба ствола от горизонтальной ветровой нагрузки; -изгиба ствола от одностороннего нагрева солнечными лучами; -горизонтальных деформаций ствола от крена фундамента. Конструктивный расчет ствола выполняется как внецентренно сжатого элемента. Фундамент рассчитывают по общепринятым правилам. Кроме этого высотные сооружения проверяют на устойчивость положения из условия: МА,уд/МА,опр> 1,5, где МАуд и МА,опр удерживающий и опрокидывающий моменты относительно точки А (рис. 75, б). Вертикальные нагрузки определяют при пустом резервуаре с коэффициентом надежности у f = 0,9, а ветровые у f = 1,3. 21. Особенности расчета и конструирования сквозных колонн Сквозные колонны применяют при наличии мостовых кранов грузоподъемностью 300 кН и выше и высоте здания более 12,0 м. Статический расчет поперечной рамы со сквозными (двухветвевыми) колоннами аналогичен расчету рамы со сплошными колоннами. Надкрановая часть сквозной колонны - такая же, как и сплошной, ее конструктивный расчет выполняется по тем же принципам. Подкрановая часть сквозной колонны состоит из двух ветвей и нескольких горизонтальных распорок, жестко связанных друг с другом. Расчетная схема подкрановой части сквозной колонны представляет собой однопролетную многоэтажную  раму с жесткими узлами, которая воспринимает усилия М, N иQ, полученные из статического расчета поперечной рамы здания (рис. 60, а). раму с жесткими узлами, которая воспринимает усилия М, N иQ, полученные из статического расчета поперечной рамы здания (рис. 60, а).В средней (симметричной) колонне продольные силы в ветвях определяют из выражения:  , где ƞ| - коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии. В крайней колонне усилие N распределяется обратно пропорционально расстояниям до осей ветвей. , где ƞ| - коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии. В крайней колонне усилие N распределяется обратно пропорционально расстояниям до осей ветвей.На рис. 60, б показана эпюра изгибающих моментов в элементах колонны от усилия в поперечной раме Q. Посредине высоты каждого отрезка ветви М=0, здесь можно установить условные шарниры и рассчитывать каждую полураму отдельно. Опорные реакции полурам равны Q/ 2; максимальные изгибающие моменты в ветвях:  Из условия, что сумма моментов в узле равна нулю, изгибающий момент в распорке М2 =QS/2, поперечная силаQ2 = QS/c. Конструктивные расчеты и армирование ветвей производят как внецентренно сжатых, распорок - как изгибаемых с симметричной арматурой, оголовка и консоли - по аналогии со сплошными колоннами. 22. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий Панельные конструкции применяют в жилых домах, гостиницах, пансионатах и других зданиях с часто расположенными внутренними стенами и перегородками высотой до 16 этажей. Различают конструктивные схемы крупнопанельных зданий: бескаркасную и каркасно-панельную. Бескаркасные конструктивные решения зданий могут быть: с продольными несущими стенами, с поперечными несущими стенами, с продольными и поперечными несущими стенами. Стены, которые не воспринимают нагрузки от вышележащих этажей, являются ограждающими конструкциями и разделителями помещений. Считается рациональным конструктивное решение с внутренними несущими продольными и поперечными стенами и навесными наружными панелями. Каркасно-панельные системы могут быть: с полным каркасом, который воспринимает все нагрузки, стеновые панели могут быть самонесущими и навесными; с неполным каркасом, который воспринимает часть нагрузок, остальные - несущие стеновые панели; со скрытым каркасом, который выполняется из стальных прокатных профилей, установленных в пределах толщины стеновых панелей у вертикальных боковых поверхностей. |