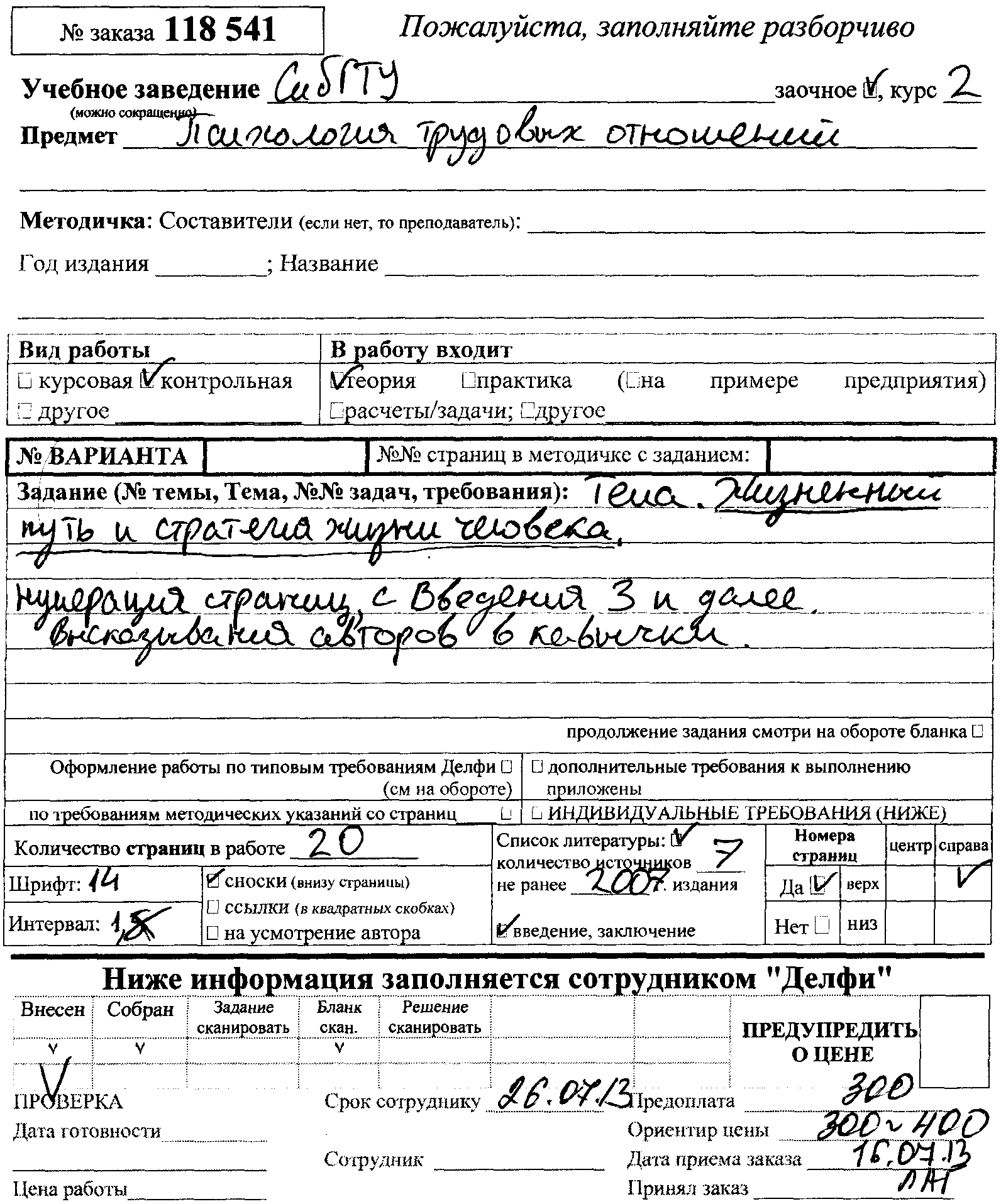

Психология трудовых отношений_Жизненный путь и стратегия жизни человека. 118541_СибГТУ_Психология трудовых отношений_Жизненный путь и стр. 118541 Сибгту психология трудовых отношений Жизненный путь и стратегия жизни человека м300лса

Скачать 214 Kb. Скачать 214 Kb.

|

|

118541_СибГТУ_Психология трудовых отношений_Жизненный путь и стратегия жизни человека_м300ЛСА  СодержаниеСодержание 2 Введение 3 1 Подходы к проблеме жизненного пути 4 2 Проблемы жизненного пути в отечественной психологии 6 3 Судьба и жизненный путь человека 8 Заключение 18 Список использованной литературы 21 ВведениеЛичность человека - это его жизненный путь, его деятельность на этом жизненном пути, деятельность, которая способна изменить не только жизнь человека, но и мир вокруг него. Личность - это индивидуально-активный человек, строящий условия жизни и свое отношение к ней; субъектом жизни человек становится, если начинает ответственно подходить к самой жизни и ее выборам; жизненный путь должен заканчиваться стремлением вверх - к нравственным, этическим ценностям. Изучение биографических явлений имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Уясняя закономерности жизнедеятельности и жизненного пути, человек может лучше представить себе оптимальный вариант собственного развития, определить свой жизненный путь. Понимание роли личности в планировании и осуществлении жизненного пути способствует более ответственному отношению к нему, стремлению ставить серьезные жизненные цели и достигать их осуществления. Жизненная стратегия – способ организации человеком собственной жизни, способность к приведению жизненных условий в соответствие с собственными ценностями и индивидуальным своеобразием. Жизненная стратегия личности – достаточно устойчивое образование, в основе которого лежат ценностные ориентации человека. Ценности можно описать как некие идеальные цели, задающие точку отсчета при оценивании тех или иных событий; наиболее общие смысловые образования, придающие личности определенную целостность; наиболее устойчивые мотивационные образования, соотносимые с жизнедеятельностью в целом и обладающие высокой степенью стабильности; критерии выбора, по которым человек строит свое отношение к миру, окружающим, самому себе. Таким образом, основываясь на ценностях, жизненные стратегии представляются стабильными, устойчивыми образования, которые организуют целостность жизнедеятельности, определяют способ бытия человека. Такая устойчивость обеспечивает человеку относительную независимость поведения от влияний внешней среды. Жизненная стратегия – один из регуляторов социального поведения. 1 Подходы к проблеме жизненного путиЖизнь человека, с одной стороны, есть биологическое явление, а с другой – социально-исторический факт. Социально-историческое, специфичное для человека качество индивидуального бытия фиксируется в понятии жизненного пути. Всякое живое существо развивается, но только человек имеет свою историю (С.Л.Рубинштейн). Жизненный путь – это история индивидуального развития, жизнь человека как личности. Жизненный путь человека – это история формирования и развития личности в определенном обществе, современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения (Б.Г.Ананьев). Жизненный путь является своеобразным портретом личности: в нем запечатлеваются ее мировоззрение и жизненная направленность, притязания и достижения, отношения к жизненным трудностям и способы их преодоления. В психологической науке проблема целостного жизненного пути личности до сих пор является одной из наименее разработанных. Ученые по-разному подходят к самому феномену жизненного пути. Первые научные попытки описания жизненного пути представляют собой построение теории личности «во времени» в противовес чисто структурным определениям личности. А первым исследователем эволюции личности в реальном временном протекании стал французский ученый П.Жане. Именно П.Жане предпринял попытку связать биологическое, психологическое и историческое время в единой системе координат. Другую концепцию личности в масштабе жизненного пути предлагает Ш. Бюлер, чей труд о человеческой жизни считается исходным для изучения жизненного цикла и генетических связей между его фазами. Ш. Бюлер, опираясь на собственную концепцию, установила закономерности в смене фаз жизни, в смене доминирующих тенденций, в изменении объема жизненной активности в зависимости от возраста. Главной движущей силой развития, по Бюлер, является врожденное стремление человека к самоосуществлению или самоисполнению – всесторонней реализации «самого себя». Самоосуществление – итог жизненного пути, когда «ценности и цели, к которым стремился человек осознанно или неосознанно, получили адекватную реализацию» (Ш. Бюлер). Самоосуществление, по Бюлер, может быть достигнуто путем целеустремленной жизни, благодаря творчеству, созиданию. Понятие самоосуществления по смыслу близко понятию самореализации или самоактуализации. Но Бюлер считает, что самореализация является только моментом самоосуществления. Самоосуществление понимается как итог и как процесс, который в разные возрастные периоды может выступать по-разному: то как хорошее самочувствие (0-1,5 года); то как переживание завершения детства (12-18 лет); то как самореализация (25 (30) – 45 (50) лет); то как самозавершенность (65 (70) – 80 (85) лет).1 Бюлер доказывает, что полнота, степень самоосуществления зависит от способности человека ставить такие цели, которые наиболее адекватны его внутренней сути. Эту способность Бюлер называет самоопределением. Чем понятнее человеку его призвание, т.е. чем отчетливее выражено самоопределение, тем вероятнее самоосуществление. Считая, что становление целевых структур является определяющим в индивидуальном развитии, Бюлер пытается понять его основные закономерности через изучение целей жизни личности. Обладание жизненными целями, по Бюлер, выступает и как условие сохранения психического здоровья. На основе изучения сотен биографий самых разных людей, представителей различных социальных классов и групп – бизнесменов, рабочих, фермеров, интеллигентов, военных и пр., Бюлер сформулировала идею о многофазности жизненного пути человека. Понятие фазы указывает на изменение направления развития, на прерывность в нем. Изучению в биографиях подвергались три аспекта: 1) внешний, объективный ход событий жизни; 2) история творческой деятельности человека и 3) возрастные перемены во внутреннем мире личности, особенно в отношении человека к собственной жизни. Концепция жизненного цикла человека по Ш.Бюлер, заключается в следующем. Путем наложения линий развития по многим «измерениям» жизни (всего их было найдено 97) – в трудовой, профессиональной и семейной сферах, - были определены фазы жизненного цикла. По идее Бюлер, фазы жизни имеют в основе развития целевые структуры личности – самоопределения. Таким образом, ею было обнаружено и описано 5 фаз жизни2: Первая фаза (возраст от рождения до 16-20 лет) считается периодом, предшествующим самоопределению, поскольку человек еще не имеет собственной семьи и профессиональной деятельности. Бюлер выносит его за пределы жизненного пути. Во второй фазе (с 16-20 лет до 25-30 лет) человек пробует себя в разных видах деятельности, устанавливает контакты с представителями противоположного пола в поисках супруга (супруги). Эти пробы носят предварительный, диффузный характер, однако это и есть начало самоопределения. Особенностью внутреннего мира молодого человека являются надежды – эскизы возможных путей дальнейшей жизни. Иногда в преддверии выбора жизненных целей и путей их осуществления юноша испытывает растерянность, неуверенность и, в то же время, жажду великих дел. Третья фаза (от 25-30 до 45-50 лет) наступает тогда, когда человек находит свое призвание или просто постоянное профессиональное занятие, когда у него возникает собственная семья. Это пора зрелости и самый богатый период жизни. Зрелому человеку свойственны реалистичные ожидания от жизни, трезвая оценка своих возможностей, субъективное переживание этого возраста как апогея жизни. В зрелости человек ставит определенные жизненные цели и имеет результаты продвижения к ним. Благодаря этому, приблизительно к 40 годам, устанавливается самооценка личности, в которой находят отражение результаты жизненного пути и жизни, как решаемой задачи. В четвертой фазе (от 45-50 до 65-70 лет) человек завершает свою профессиональную деятельность. Из его семьи уходят взрослые дети. Человек подводит итоги своей прошлой деятельности и своим свершениям. Для многих этот период – «трудный» возраст - вследствие биологического увядания, потери репродуктивной способности, сокращения будущего времени жизни. У стареющих людей, по наблюдениям Бюлер, усиливается склонность к мечтам, одиночеству, воспоминаниям. Отныне, заглядывая в будущее, человек вынужден пересматривать свои цели с учетом имеющегося профессионального статуса, физического состояния и положения дел в семье. В пятой фазе (от 65-70 лет до смерти) большинство людей оставляет профессиональную деятельность. В этот период люди перестают преследовать цели, которые они поставили перед собой в юности. Оставшиеся силы они тратят на различные формы досуга, путешествуя или просто приятно проводя время. Ослабевают социальные связи. Внутренний мир стариков обращен к прошлому. Будущее воспринимается с тревогой, которую усиливает предчувствие близкого конца. Преобладает желание покоя. Это период, когда человек пытается придать смысл своему существованию, обозревая прошлую жизнь как нечто целое. Одни, вспоминая события собственной жизни, понимают, что поставленные перед собой задачи они выполнили. Другим, наоборот, подобный экзамен может принести разочарование, так как поставленные цели достигнуты не были. 2 Проблемы жизненного пути в отечественной психологииВ отечественной психологии заслуга в постановке и разработке проблемы жизненного пути принадлежит С.Л.Рубинштейну и Б. Г. Ананьеву. Приведенное выше определение личности, по Ананьеву, как современника эпохи и сверстника поколения, указывает на зависимость жизненного пути от исторического времени, в котором живет человек. По выражению Ананьева, сама история – основной партнер в жизненной драме человека, а общественные события становятся вехами его биографии. Неслучайно, для описания жизненного пути Б. Г. Ананьев предлагает понятие «события». События – основная «единица» всякого исторического процесса, в том числе и биографии человека. С событиями связаны изменения в направлении развития личности, динамика этих изменений, реальная перестройка ценностной системы личности и ее характера. События жизни – это узловые моменты и поворотные этапы жизненного пути индивида, когда с принятием того или иного решения на более или менее длительный период определяется дальнейший жизненный путь человека (С.Л.Рубинштейн). Б.Г.Ананьев различалсобытия окружающей среды и события поведения человека в среде. Н.А.Логинова добавляет третью группу – события внутренней жизни, составляющие духовную биографию человека. События среды – это те события, которые происходят по независящим от самого субъекта причинам. Так, Великая Отечественная война или перестройка, за которой последовал распад Советского Союза, явились для многих людей переломным моментом их личной жизни, стали событиями их собственной биографии. К событиям среды можно также отнести разнообразные перемены в жизни и ближайшем окружении человека: назначение на новую должность, рождение или смерть ближайших родственников, поступки окружающих, непосредственно влияющие на жизнь конкретного человека. Наконец, к событиям среды относят роковые случаи, счастливые и несчастные, происходящие в жизни человека и разом нарушающие все его планы и ситуацию в целом. События среды не являются однозначными по своим последствиям. Будучи непосредственным участником того или иного события среды каждый и воспринимает его особенным образом, и проявляет себя по отношению к данному событию неповторимо, уникально. Значение того или иного события среды в жизни человека, таким образом, может быть понято только с учетом позиции самого человека по отношению к данному событию. Хорошо известна историческая роль блокады Ленинграда и ее последствия. Естественно большинство людей, имевших возможность выехать из блокадного города, использовали ее. Однако были и другие примеры. Так женщина, имея возможность выехать из блокадного города, осталась там с двумя дочерьми. «Я знала, - сказала она по прошествии лет, - что не будет в моей жизни более грандиозного события. Я могла стать непосредственной участницей чего-то невероятного. Я не могла пропустить такой случай».3 Вторая группа событий – события поведения человека в окружающей среде, т.е. события-поступки. События-поступки не только служат для достижения конкретной цели, но часто открывают новую жизненную перспективу. Они в полной мере позволяют проявить отношения личности к происходящему в мире. Причем, для понимания личности, как правило, важен не сам факт поступка, а то, что человек хотел «сказать» им. События-поступки имеют основу в сложившихся обстоятельствах, но вызревают в сфере переживаний, во внутреннем мире человека. Их смысл сводится к утверждению или отрицанию каких-либо ценностей. Поиск, открытие, принятие или отвержение ценностей составляют духовную биографию личности, которая имеет свои узловые моменты – события внутренней жизни. Событиями внутренней жизни являются прочтение книги или просмотр спектакля и фильма, неслучайно ставших памятными; встреча с человеком, который оказал особое влияние в духовном плане, что повлияло на дальнейшее течение жизни; контакт с профессиональным психологом или психотерапевтом, который приводит к «обретению себя» и т.д. Событием внутренней жизни могут стать «походы в лес» или «размышления на кочке» (привожу реальные примеры таких событий), наполненные особым смыслом и переживаниями, которые человек проносит через всю свою жизнь. Очевидно, то, какие мы есть – не в последнюю очередь определяется такими событиями. Для описания жизненного пути очень продуктивным является понятие жизненного выбора. Выбор – это поступок. Жизненный выбор – поступок в масштабе жизни. Жизненный выбор – это переломный момент на жизненном пути, который имеет свою структуру и внутренние тенденции, свидетельствующие о направленности личности, способах ее взаимодействия с миром и уровне развития. Жизненный выбор вписывает человека в определенный социальный контекст, способствуя освоению конкретных отношений и видов деятельности, возникновению новых функций и форм активности, повышению инициативы и социальной ответственности. Жизненный выбор позволяет «увидеть», ради чего человек живет, к чему стремится, как достигает своих жизненных целей.4 Выбирая место жительства, учебы или работы, спутника жизни или начальника, а так же, решаясь на рождение ребенка или развод и т.п., человек отстаивает свои жизненные ценности (не те, за которые мы платим, а те, ради которых живем). Таким образом, жизненные ценности (например, интересная работа, счастливая семейная жизнь, здоровье и пр.) выступают как содержательно-смысловая характеристика жизненного выбора. Кроме того, совершая выбор, каждый из нас принимает решение, а затем реализует его. И своеобразие принятия решения по жизненно важному поводу, и реализация принятого решения (способов такой реализации – множество) – все это слагаемые жизненного выбора, его инструментальные характеристики. Исходя из понятия жизненного выбора и перефразируя Ж.-П.Сартра, можно предложить еще одно определение личности: «Личность – это ее выборы». 3 Судьба и жизненный путь человекаДискуссии о судьбе человека, вернее, о соотношении в ней свободы и необходимости, существовали задолго до появления психологии. Поэтому кратко предварим обсуждение этого вопроса рассмотрением судьбы человека в контексте разных культур и философских школ. Следует отметить, что представления о судьбе разнообразны и противоречивы. В древнегреческой философии наиболее полярные представления о судьбе человека представлены в учениях Эпикура и стоиков. Эпикур сформулировал идею свободы человека как возможности самостоятельного выбора судьбы. Стоики, напротив, считали, что судьбе сопротивляться бесполезно и невозможно. Поэтому идеалом для них стад человек, который безропотно и с достоинством повинуется судьбе и воле богов. Свобода, по их мнению, состоит в том, чтобы согласиться с голосом и волей , собственной судьбы и мужественно переносить ее удары. В римском стоицизме идею необходимости подчинения судьбе отстаивал Сенека. Правда, он подчеркивал, что свобода должна состоять в подчинении только разумной необходимости, иначе жизнь приобретает характер рабства. Идея судьбы на буддийском Востоке была подробно проанализирована Т. П. Григорьевой. Она принципиально отлична от древнегреческого понимания, так как на Востоке «не было того, что породило эту идею в Греции, в частности, не было представления об изначальном хаосе, следствием которого явилась вера в непредсказуемость и неотвратимость рока». Мир на Востоке виделся изначально единым, не двойственным, непостигаемым анализом и синтезом. «Само бытие человека благорасположено к человеку и все его беды происходят от непонимания пути, от его неведенья». Таким образом, главное для человека — найти свой путь, свое предначертание или, другими словами, свое истинное Я. Но как найти свой путь? Приводя в порядок свои мысли, уравновешивая темные и светлые состояния души, во всем следуя золотой середине, или закону подвижного равновесия, избегая излишней суеты. Таким образом, на Востоке считалось, что человек свободен в выборе судьбы, но в рамках его предназначения. Если он нарушает предначертания и идет против своей природы, воли неба, то совершает самый великий грех — убивает в себе свое истинное Я. Следствием этого становится невозможность достичь счастья5. Судьба как философская проблема перестала обсуждаться с начала христианской эры, когда возникли представления о божественном провидении, промысле, предопределении, и была реанимирована Ф. Ницше как принципиально новая для осмысления идеи необходимости любви к судьбе. «Для Ницше судьба есть объект любви и поклонения в той мере, в какой в ней воплощается то, чем способен стать человек, а не то, чем он реально является. В понятии судьбы открывается реальность всех жизненных сил личности, когда субъект не претерпевает свою судьбу, но заслуживает ее»6. Посмотрим, как представлена идея судьбы в русской традиционной культуре. С. Е. Никитина изучала этот вопрос на материале устно поэтических текстов, из которых следует, что судьба, или доля, для человека не случайна, она выпадает, ею наделяют. Кем насылается доля? Согласно славянским дохристианским воззрениям долей человека наделяют божества Род и Рожаницы. В более поздних представлениях эту функцию выполняет Господь, а родители исполняют его волю. Таким образом, свою долю человек получает с рождения, он является ее пленником, и она может никак не соответствовать задаткам и достоинствам человека. Доля содержит ряд стержневых событий, которых невозможно избежать, таких, как брак, смерть. Изменения в прирожденной доле возможны, но часто в худшую сторону, как результат своеволия, т.е. дурной воли, когда человек пытается уйти от предназначенной судьбы: «Своя волюшка доводит до горькой долюшки», «Волю дать — добра не видать»7; неумения человека найти именно свою судьбу. Предполагается, что человек должен находиться в активном поиске своей судьбы, своего пути, и если этого не происходит, доля также может измениться в худшую сторону. Другой вариант ухудшения судьбы — это воздействие злой чужой воли (порчи). Но при этом подчеркивается ответственность человека-жертвы за результат порчи. Он, по-видимому, отступил от каких-либо правил и дал тем самым возможность принять порчу на себя. Таким образом, отклонения в худшую сторону от прирожденной судьбы являются следствием нарушений поведения самого человека. Но возможно ли позитивное изменение судьбы? Да, человеку, обладающему мужеством и решимостью, дается лазейка в изменении судьбы. Т. В. Цивьян анализировал тексты, которые подводят к афоризму «Человек — кузнец своего счастья». В этом плане борьба с судьбой рассматривается как переход от пассивного к активному формированию заложенного жизненного пути. Итак, можно сделать вывод, что согласно традиционным представлениям человек не полностью свободен в выборе и реализации собственной судьбы. Более того, любая активность требует осторожности, поскольку существует опасность ухудшить прирожденную судьбу. Но человек может понять (осознать) свою участь и затем в рамках допустимых изменений добиться ее улучшения. Причем эти рамки, как правило, достаточно широки. В другом ракурсе рассматривается судьба в современном фольклоре, часто она описывается как принадлежность рода, как «семейная судьба». Так, подчеркивается одинаковость персональных судеб некоторых членов семьи, их ритмичность и согласованность. Как отмечает И. А. Разумова, обычно согласуются следующие параметры судьбы: возраст вступления в брак и распада семьи (если таковая имеется), рождения и смерти детей, потеря родителей, болезни. Но наиболее судьбоносные моменты — брак и смерть. Наши современники полагают, что обстоятельства, сопутствующие этим моментам, имеют тенденцию повторяться8. Обратимся к анализу проблемы судьбы в психологии, где принято использовать понятие «жизненный путь», которое содержит указания на динамичность включаемых в него процессов. Проблема жизненного пути изучалась многими зарубежными и отечественными авторами. В современной зарубежной психологической науке ею занимались А. Адлер, Э. Берн, Ш. Бюлер, Г. Ол-порт, Э. Шпрангер. Они предлагали различные понимания жизненного пути в соответствии со своей научной концепцией. В отечественной психологической науке такие явления, как жизненный путь, жизненная направленность, смысл жизни, жизненная философия, линия жизни, изучали К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Рыбников. Одно из первых систематических исследований закономерностей жизненного пути принадлежит Ш. Бюлер. Индивидуальную или личную, жизнь в динамике она назвала жизненным путем личности, провела аналогию между процессом жизни и процессом истории и объявила жизнь личности индивидуальной историей. На большом эмпирическом материале было установлено, что, несмотря на индивидуальное своеобразие, существуют закономерные регулярности в сроках наступления оптимумов жизни в зависимости от соотношения в человеке ментальных и витальных тенденций. Под ментальными тенденциями ею понимались духовные аспекты человека, прежде всего ориентированность его на выполнение своей жизненной задачи; под витальными тенденциями — биолого-физиологические аспекты. Развитие человека строится на противоположности между менталитетом и виталитетом, при этом от духовной личности исходят основные мотивы, от биологической — стремления. Таким образом, жизнь — это не цепь случайностей, а последовательность закономерных этапов. Можно выделить ряд аспектов, составляющих объективную логику жизни. Первый — это последовательность внешних событий, второй — смена переживаний, ценностей как эволюция внутреннего мира человека, третий — результат его деятельности. Большое значение имеет сознательное следование человека самостоятельно выбранной жизненной цели. Достижение этой цели приводит впоследствии к удовлетворению собственной жизнью. О значимости жизненной цели, направленности человеческих устремлений подробно писал А. Адлер. Он использовал понятие «стиль жизни». Стиль жизни — это значение, которое человек придает миру и самому себе, его важнейшие цели, направленность его устремлений. Именно стиль жизни во многом определяет качество и удовлетворенность человека жизнью в период взрослости. Однако, по мнению А. Адлера, значение жизни постигается в первые четыре или пять лет детства и подходит к нему человек через ощущения, которые не до конца понимаются. К концу пятого года жизни ребенок достигает единого паттерна поведения, собственного стиля в подходе к проблемам и задачам. Он уже определил для себя, чего ждать от мира и от самого себя. Стиль жизни складывается на всю жизнь, а от повторения становится еще прочнее. И если даже он обрекает на страдания, человек от него легко не отказывается. Сталкиваясь с проблемами сотрудничества и дружбы, любви и супружества, каждый человек неминуемо проявляет свое понимание сути жизни. Ключевая идея А. Адлера — осознание своего жизненного стиля и «переформулирование» его в случае необходимости9. Близкую идею о желательности осознания человеком жизненных стратегий, усвоенных еще в детстве, предлагал Э. Бёрн, использовавший понятие «жизненные сценарии». Сценарий — это постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется в раннем детстве в основном под влиянием родителей. Это психологический импульс, который с большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора. По мнению Э. Берна, практически вся человеческая деятельность запрограммирована сценарием, начинающимся в детстве, и ощущение автономности жизни — это почти всегда иллюзия. Сценарий личности всегда основывается на трех вопросах, которые касаются личной идентичности человека: Кто я? Что я здесь делаю? Кто все эти другие? Таким образом, большинство людей так или иначе играют различные роли в соответствии с выбранным сценарием и скрывают свое Я. Если человек сумеет осознать свою жизнь как проигрывание навязанных сценариев, то сможет определить линию собственной жизни и «переписать свои драмы в соответствии со своей неповторимой индивидуальностью»10. Понятие судьбы сделал центром своей теории Л. Зонди, швейцарский психолог, психотерапевт и психиатр, автор одного из направлений глубинной психологии — психологии судьбы и оригинальной проективной методики. По мнению Л. Зонди, человек подвергается с самого начала своей жизни определенному принуждению, но по мере возрастания зрелости получает шанс выбирать, исходя из своих возможностей, и тем самым реализовать свою свободу. Поэтому психология судьбы делает различие между навязанной и свободной судьбой. Зонди считал, что к навязанной судьбе человека относится наследственность, т. е. прежде всего то, что было получено им от своих предков. Наряду с этим на судьбу человека влияет окружающая среда, в первую очередь профессиональный или материальный статус семьи, затем ментальная среда, т.е. политическое и религиозное мировоззрение, воспитание и возможность получения образования, предоставляемые семьей. Очень важную роль в формировании навязанной судьбы, по Л. Зонди, играет родовое бессознательное, которое проявляется в притязаниях предков, в стремлении фигуры предка полностью повториться в жизни потомка. Введение влияния родового бессознательного является отличительной чертой теории Л. Зонди. Действие родового бессознательного, отмечал он, можно наблюдать главным образом в пяти различных жизненных сферах: при выборе супруга, друзей, профессии и хобби, болезни, способа смерти. Таким образом, человек должен рассматриваться не изолированно, а включение в видимый и невидимый контекст рода и родственных отношений. Влияние родового бессознательного нельзя трактовать только как негативное. Ответственность за родовое наследство придает жизни смысл, сознание родовой идентичности и солидарности. «Однако если ожидания предков были приняты бессознательно и проявились в слепой необходимости, то они могут тормозить и даже блокировать самореализацию и саморазвитие отдельных членов рода»11. В этом случае человек не руководит собственной жизнью, а слепо подвергается действию испытаний, следуя жизненным стереотипам предков. Кроме того, «поручения» предков могут превышать способности и возможности человека или же быть несовместимыми с содержанием других родовых «поручений», вызывать мучительные конфликты, заболевания. По мнению Л. Зонди, все факторы навязанной формы судьбы преодолеть полностью нельзя. Да это и не нужно. Но сущность психического заключается в стремлении человека к свободе. Благодаря личностно-обусловленным способностям решать и выбирать человек не является ни рабом своей природы, ни игрушкой окружающего его мира. Он может осознать данные ему «поручения», принять их с чувством личной ответственности и в соответствии с собственными возможностями. Для этого он должен ответить на главные вопросы судьб о терапии. В чем заключается моя родовая судьба? Что я хочу передать из родовой наследственности и задач своего рода потомкам? К чему я ни в коем случае не хотел бы прийти? Как я хотел бы изменить односторонность и гипертрофированность притязаний своего рода? Какой я вижу свою будущую жизнь в контексте родового наследия? Проиллюстрируем судьб о анализ Л. Зонди выдержками из бесед с детьми бывших нацистских преступников. Действительно, все они ощущали собственную несвободу и зависимость от судьбы родителей. Эта зависимость проявлялась по-разному, иногда в стремлении прожить по антисценарию, т.е. жениться на евреях или же «ударяться» в сексуальную распущенность. Но она существовала. «Вы знаете, вина меня преследует. А кто виновен, того и накажут. Если не здесь, то в какое-нибудь другое время и в другом месте. Наказание меня еще догонит. Мне его не избежать. Вина лежит сегодня только на мне. Мои родители уже в аду. Они давно мертвы, их жизнь уже позади. А меня оставили жить. Рожденный виновным, я и остаюсь виновным». М., 36 лет. «Самая большая трудность для меня, несмотря на прошлое моих родителей, не стать такой, какими были они. Я вижу в себе их частичку... Теперь и я знаю, что и во мне есть нечто от их преступности». Ж., 40 лет. «О вас — евреях — всегда говорят, как о настоящих жертвах войны. Но для тех, кто ее пережил, война осталась позади, когда Гитлер покончил с собой. Только для нас, детей нацистов, война продолжается». М., 29 лет. «Я — калека в среде настоящих спортсменов, которые говорят только о рекордах. Они не замечают меня, сидящего в инвалидном кресле. Этот мир — чужой мне». М., 29 лет12. Соотношение судьбы и свободы анализировал В. Франкл. Он отмечал, что именно судьба дает жизни смысл, как и смерть. «Судьба относится к человеку так же, как земля, к которой его приковывает сила тяжести, но без которой, однако, ходьба была бы невозможной. Мы должны принять свою судьбу, как землю, на которой мы стоим, — землю, служащую нам трамплином для нашей свободы. Свобода без судьбы невозможна; свобода может означать лишь свободу по отношению к собственной судьбе»13. В чем же будет проявляться свобода? Как говорил В. Франкл, свобода реализуется через выбор. Человек выбирает из огромного количества возможностей каждый миг своей жизни. В. Франкл формулирует еще одно важное положение — необходимость осознания свободы по отношению к своему прошлому, которое и есть судьба вследствие своей необратимости. Прошлое может восприниматься человеком фаталистично как отягчающий фактор или же фактор, способствующий развитию. В этом случае человек понимает ошибки, сделанные в прошлом, и рассматривает их как материал для лучшего будущего, извлекая из них полезные уроки. Причем начинать учиться никогда не поздно, несмотря на ощущение упущенных возможностей. В. Франкл предлагает разделять биологическую судьбу человека, обусловленную психофизическими особенностями организма, психологическую — душевную установку и социальную — реальное положение. Биологическая судьба, по его мнению, является для человеческой свободы лишь материалом, с которым нужно считаться, но при этом активно преобразовывать. Психологическая судьба, удовлетворенность человека жизнью определяются взаимовлиянием его воли, его духовной позиции и ответственности за собственные выборы. Социальная судьба человека как социального организма также не детерминируется полностью окружающей действительностью, по отношению к ней человек сохраняет «поле свободных возможностей принятия решения». Обратимся к анализу этой проблемы в отечественной психологии. Наиболее полно и программно она была рассмотрена Б.Г. Ананьевым, который обосновал проект науки о целостном развитии человека в едином жизненном цикле. Наука онтопсихология своим предметом имела взаимосвязи, взаимозависимости онтогенеза и жизненного пути, которые определяют главные закономерности целостного индивидуального развития человека. Ученый различал особые взаимодействующие формы, которые должны объединить в себе возрастную психофизиологию, изучающую онтогенез — развитие индивида и его мозга, психофизиологические функции и жизненный путь, который строится по социальным проектам в историческом времени, датируется историческими и биографическими событиями. Б. Г. Ананьев говорил, что жизненный путь — это история формирования и развития личности в определенном обществе. По его мнению, жизнь человека как история личности в конкретную историческую эпоху, история развития его деятельности в обществе складывается из многих систем общественных отношений в определенных обстоятельствах, из многих поступков и действий самого человека, превращающихся в новые обстоятельства жизни. Несомненно, человек в значительной степени становится таким, каким его делает жизнь в определенных обстоятельствах, в формировании которых он сам участвует. Но он не является пассивным продуктом общественной среды или жертвой игры генетических сил. Создание и изменение обстоятельств современной жизни собственным поведением и трудом, образование собственной среды развития посредством общественных связей — все это проявления социальной активности человека в его собственной жизни. Для Б.Г. Ананьева основной характеристикой жизни является возраст человека. Он соединяет биологическое и социальное в особые периоды жизненного пути. Психолог выделил несколько периодов жизни: детство, связанное с воспитанием, обучением и развитием; юность, связанная с обучением, образованием и общением; зрелость, в которой происходит профессиональное и социальное самоопределение личности, создание семьи и осуществление общественно полезной деятельности; старость, обусловленная уходом из профессиональной и общественно полезной деятельности при сохранении активности в сфере семьи14. Объективная, общественная, и субъективная, личностная, регуляция жизни, планирование жизненного пути происходят с учетом естественных сроков жизни, степени зрелости организма и мозга, возрастных ограничений здоровья. Возрастная изменчивость опосредуется индивидуальной изменчивостью. Значение индивидуально-типических особенностей человека увеличивается в средние и поздние фазы жизни. Характерологические особенности, специальные способности и уровень общей одаренности влияют на то или иное направление развития жизнедеятельности человека и на его жизнеспособность. Прежде чем стать субъектом, человек существует в качестве объекта многих социальных воздействий. Объективная детерминация жизненного пути не отменяется и тогда, когда человек становится субъектом в полной мере. Механизм субъективной регуляции личностью своей жизни актуализируют сложившиеся структуры самосознания, характера, жизненной направленности, таланта. В той мере, в какой человек сам организует и направляет события жизненного пути, строит собственную среду развития, избирательно относится к тем событиям, которые не зависят от его воли, он является субъектом жизнедеятельности. Ход органического развития регулирует высокая социальная активность и умственная деятельность. Но надо отметить, что концепция жизненного пути, по Б.Г. Ананьеву, в большей мере учитывала социальную и возрастную периодизацию жизни и в меньшей — активность самой личности, формирующей свою жизненную линию. С.Л. Рубинштейн пришел к выводу, что жизненный путь не только сумма жизненных событий, отдельных действий и продуктов творчества. Он говорил о жизненном пути как о целом, несмотря на то, что в каждый данный момент человек включен в отдельные ситуации, связан с отдельными людьми и совершает отдельные поступки. Ученый пытался выяснить, как каждый отдельный этап подготавливает следующий и влияет на него. Он считал, что каждый этап жизни играет важную роль в жизненном пути, но не предопределяет его с фатальной неизбежностью. В качестве основного он выделил понятие жизненных отношений личности и среди них назвал три: отношение к предметному миру, к другим людям и к самому себе. И если события распадаются на внутренние и внешние, то отношения всегда внутренние и к внешнему миру, и к самому себе. В ходе индивидуальной истории есть поворотные и узловые этапы жизненного пути, когда с принятием того или иного решения определяется дальнейший жизненный путь, т. е. существует зависимость последующего хода жизни от тех или иных решений человека. Личность сама определяет поворотные этапы и может изменить направление жизни. Личность, по мнению Рубинштейна, является субъектом жизни. Эта концепция субъекта несла идею об индивидуально-активном человеке, т.е. о таком, который строил условия жизни и свое к ней отношение. Этапы жизни, их содержание С.Л. Рубинштейн считал зависимыми от человека. И подлинной жизнь будет та, которая строится самим человеком. Сможет или не сможет личность стать субъектом собственной жизни — одна из основных проблем человека. Ученый подчеркивал, что ответственность — это способность детерминировать события, действия в момент их осуществления, по ходу их осуществления, по ходу их свершения вплоть до радикального изменения всей жизни. Таким образом, для С.Л. Рубинштейна жизненный путь — это не только движение человека вперед, но и вверх, к высшим, к более совершенным формам, к лучшим проявлениям человеческой сущности. Проблемой жизненного пути занималась также К.А. Абульханова-Славская, пытавшаяся открыть его индивидуальные особенности у каждого человека. Индивидуальность — это не только неповторимость жизни, которая обычно подчеркивается понятием судьбы, как якобы независимой от человека. Она еще состоит в способности человека организовать свою жизнь по собственному замыслу. По ее мнению, организация жизни — это способность «так связывать и осуществлять дела, ситуации, чтобы они подчинились единому замыслу, сконцентрировались в главном направлении, придать им желательный ход»15. Люди различаются по степени влияния на ход собственной жизни, овладения многочисленными жизненными ситуациями. Активность личности проявляется в том, как она преобразует обстоятельства, направляет ход жизни, формирует жизненную позицию. Введенный Абульхановой-Славской термин «жизненная стратегия личности» предполагает принцип опоры на собственные силы, преобразование условий, ситуаций жизни в соответствии с ценностями личности: «В рамках данного подхода судьба рассматривается как выбор и определение стратегии жизни». Существенную роль в этом процессе играют картина прошлого и отношение человека к ходу своей жизни. Каждому нужна своя стратегия, потому что исходно все люди разные, со своими характерами, способностями, притязаниями. Для того чтобы научиться жить соответственно своей индивидуальности, необходимы глубокое знание и понимание самого себя. Подводя итоги рассмотренным представлениям о соотношении свободы и предопределенности человеческой судьбы, можно заключить следующее. Практически все исследователи признают, что в любой ситуации человек имеет возможность выбора своей судьбы при достаточно глубоком анализе причин и последствий своих достижений и неудач, не воинствующем принятии их как объективно данных и осознанном самостоятельном выстраивании своих жизненных целей и способов их осуществления. Ключевые слова, используемые при анализе этой проблемы разными авторами, — «рефлексия», «ответственность», «выбор». ЗаключениеВремя жизни, или ее протяженность, пространство жизни (англ. life time, life span) обозначает временной интервал между рождением и смертью. Продолжительность времени жизни имеет важные социальные и психологические последствия: от нее во многом зависят, в частности, длительность сосуществования поколений и продолжительность первичной социализации детей. Тем не менее «время жизни» – понятие формальное, обозначающее лишь хронологические рамки индивидуального существования безотносительно к его содержанию. Понятие жизненного цикла предполагает, что ход жизни подчинен известной закономерности, а его этапы («возрасты жизни», «времена жизни») представляют собой постоянный круговорот. Наиболее емкий и употребительный современный научный термин для описания индивидуального развития – «жизненный путь». Он характеризует процесс развития человека, в ходе которого осуществляется регуляция жизненного процесса и формирование личности. В последние годы системное изучение жизненного пути и биографический метод заняли важное место в психологии развития. Особенное внимание современная наука уделяет проблеме качественных сдвигов, скачков, кризисов в развитии. Поскольку критические периоды и социальные переходы обычно сопровождаются какой-то – подчас болезненной – психологической перестройкой, психология развития выработала особое понятие «возрастные кризисы», или «нормативные кризисы развития». Слово «кризис» подчеркивает момент нарушения равновесия, появления новых потребностей, перестройки мотивационной сферы личности, и т. д. Зная соответствующие биологические и социальные законы, можно достаточно точно указать, в каком возрасте индивид данного общества столкнется с теми или иными проблемами, как эти проблемы связаны друг с другом, от каких сопутствующих факторов зависят глубина и длительность соответствующего нормативного кризиса и каковы типичные варианты его разрешения. Ни одно психофизиологическое (например, наступление половой зрелости) или социально-психологическое (например, поступление в школу или вступление в брак) событие в жизни человека не может быть понято вне соотнесения его: а) с хронологическим возрастом индивида в момент наступления события; б) с когортной принадлежностью индивида, определяемой датой его рождения; в) с исторической эпохой и календарной датой совершения этого события. Далеко не одно и то же, вступил ли человек в брак в 18 или в 30 лет; соответствовал ли возраст его вступления в брак среднестатистическим нормам для данного поколения или не соответствовал (для этого нужно знать год его рождения), произошло ли это событие во время войны или в мирное время (для этого нужна календарная дата вступления в брак). Хотя время индивидуальной жизни автономно от социальной структуры и истории, значение и смысл составляющих эту жизнь периодов и событий можно понять лишь в связи с ними. Американские ученые Л.Р. Шеррод и О.Г. Брим (младший) резюмируют современные представления о жизненном пути человека следующим образом. 1. Развитие является принципиально плюралистическим как в процессе, так и в результате: ни процесс, ни конечный результат развития нельзя считать однонаправленным или ведущим к одному и тому же конечному состоянию. 2. Развитие происходит от зачатия до смерти, причем пластичность, способность к изменению сохраняется на всем протяжении жизни. Это значит, что развитие человека не ограничивается отдельным периодом его жизни и пережитое в одном периоде не обязательно важнее того, что будет испытано в другие периоды. Различные процессы развития могут начинаться, продолжаться и заканчиваться в разные моменты жизни, и развитие в разных областях не обязательно имеет сходные траектории или даже сходные принципы. 3. Развитие разных людей протекает крайне неодинаково. Межиндивидуальные различия могут включать биосоциальные процессы дифференциации, зависящие от половой, социально-классовой и иной принадлежности. Это значит, что межиндивидуальная изменчивость (вариабельность) может отражать изменчивость процесса развития. 4. Развитие в разных областях жизнедеятельности детерминируется множественными факторами, которые также могут быть взаимосвязаны: оно не сводится к одной-единственной системе влияний, например биологии (развитие не является простым процессом созревания, развертывания чего-то заранее данного) или среды (развитие не является простым процессом воспитания и научения). Структурным воплощением жизненного процесса и жизненной перспективы является жизненный план, который представляет собой стратегию жизни. Совокупность жизненных тактик образует жизненный сценарий. Существуют, по крайней мере, два подхода к объяснению процесса структурирования жизненного пути с помощью его планирования и сценарного воплощения. Согласно первому подходу, представленному работами отечественных авторов (С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и др.), личность осознанно выбирает и регулирует процесс жизни. При этом важную роль в формировании представлений ребенка о целях и структуре жизненного пути играют родители. В конечном счете, по выражению С.Л. Рубинштейна, «человек сам определяет свое отношение к жизни, гармонично или дисгармонично связывая между собой трагедию, драму и комедию». Ученый полагает, что только определенные соотношения этих мировоззренческих чувств этически оправданы, приемлемы, закономерны как выражение отношения человека к типичным ситуациям жизни. Сторонники второго подхода (А. Адлер, К. Роджерс, Э. Берн и др.) настаивают на преимущественно бессознательном выборе жизненного плана и жизненного сценария, который осуществляется на ранних стадиях развития ребенка. Согласно их концепциям, жизненный план рассматривается как прогнозирование собственной жизни и ее реализация в представлениях и чувствованиях, а сценарий жизни – как постепенно развертывающийся жизненный план, ограничивающий и структурирующий жизненное пространство личности. В качестве факторов, влияющих на выбор жизненного сценария, называются порядок рождения ребенка в семье, влияние родителей, дедушек и бабушек (их действий, оценок, эмоциональной поддержки, или депривации, и др.), принятие ребенком своего имени и фамилии, случайные экстремальные события и др. Список использованной литературыЗарубин, М.М. Практические советы психолога / М.М. Зарубин.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.-224с. Кравченко, А.И. Общая психология: учеб.пособие /А.И. Кравченко.- М.: Проспект, 2009.-432с. Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб.пособие / В.Г. Крысько.-СПб.: Питер, 2008.-254с. Немов, Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.-400с. Психология и педагогика: учеб. пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин.- М.: Центр, 2008.-256с. Психология развития: учебник / Т.Д. Марцинковская, Т.М. Маркотина, Т.Г. Стефаненко и др.; под ред. Т.Д. Марцинковской - М.: Академия,2009.-528с. Реан, А.А. Психология и педагогика: учебник / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум.- СПб .: Питер, 2008.-432с. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учеб. пособие / А.М. Столяренко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-423с. 1 Зарубин, М.М. Практические советы психолога / М.М. Зарубин.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.-224с. 2 Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб.пособие / В.Г. Крысько.-СПб.: Питер, 2008.-254с. 3 Немов, Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.-400с. 4 Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб.пособие / В.Г. Крысько.-СПб.: Питер, 2008.-254с. 5 Немов, Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.-400с. 6 Кравченко, А.И. Общая психология: учеб.пособие /А.И. Кравченко.- М.: Проспект, 2009.-432с. 7 Немов, Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.-400с. 8 Кравченко, А.И. Общая психология: учеб.пособие /А.И. Кравченко.- М.: Проспект, 2009.-432с. 9 Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учеб. пособие / А.М. Столяренко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-423с. 10 Психология и педагогика: учеб. пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин.- М.: Центр, 2008.-256с. 11 Зарубин, М.М. Практические советы психолога / М.М. Зарубин.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.-224с. 12 Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб.пособие / В.Г. Крысько.-СПб.: Питер, 2008.-254с. 13 Немов, Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.-400с. 14 Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб.пособие / В.Г. Крысько.-СПб.: Питер, 2008.-254с. 15 Зарубин, М.М. Практические советы психолога / М.М. Зарубин.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.-224с. |