5. Другие важные вопросы философии

Скачать 95.02 Kb. Скачать 95.02 Kb.

|

|

Основной вопрос философии: за и против 2016 Содержание 1. Введение……………………………………………………………………………3 2. Традиционная трактовка основного вопроса философии………………………4 3. Онтологическая сторона основного вопроса философии……………………….6 4. Гносеологическая сторона основного вопроса философии……………………..10 5. Другие важные вопросы философии……………………………………………...11 6. Современный подход к пониманию основного вопроса философии…………...13 7. Заключение…………………………………………………………………………..17 8. Список литературы………………………………………………………………….18 Введение Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последние столетия появляется устойчивый интерес к проблеме места вопроса об отношении духовного к материальному в системе философской проблематики, который постоянно усиливается и достигает высокого уровня. Цель работы: раскрыть суть основного вопроса философии Задачи:

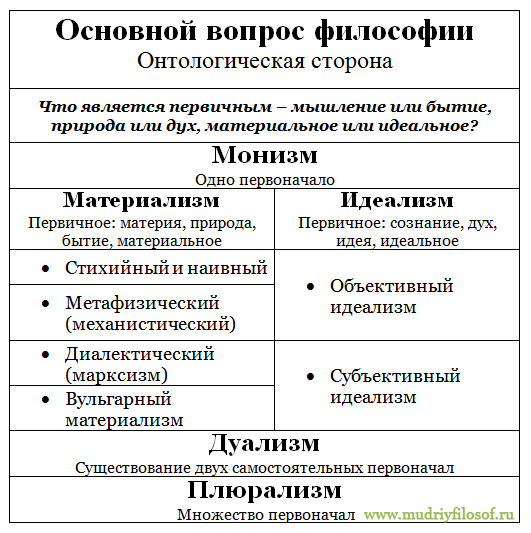

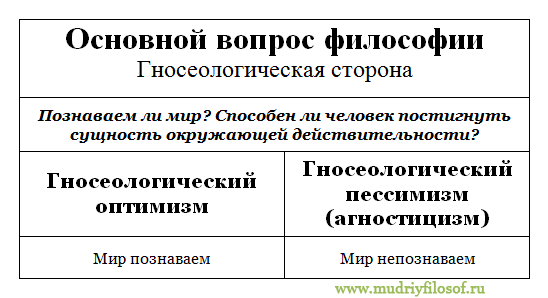

1. Традиционная трактовка основного вопроса философии Основной вопрос философии раскрывает смысловую направленность философии, ее стремление найти ключи к решению главной проблемы человечества – «быть или не быть». Основной вопрос философии не совпадает всецело с ее предметом. Предмет философии представляет собой исследование принципов взаимоотношения и взаимодействия человека и мира в их всеобщих характеристиках, в то время как основной вопрос определяет, какой стороной это всеобщее «повернуто» к человеку. Трудно найти философа, который бы никак не обнаружил своего отношения к тому, что являют собой сознание, мышление, дух, идеальное и как они соотносятся с материей, природой, бытием. Это обстоятельство и дало в свое время основание Ф. Энгельсу (1820-1895) сформулировать так называемый "основной вопрос философии", в котором выделяется две стороны. Первая из них касается соотношения материального и идеального. Вопрос ставится так: "Что первично, материя или дух (сознание)?" или, как сказал сам Ф. Энгельс: "Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию". Вторая сторона тесно связана с первой и формулируется следующим образом: "Познаваем ли мир?" Другими словами: "Можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности?". В зависимости от того, как те или иные философы отвечают на первый вопрос, их делят на материалистов (кто полагает, что мир изначально материален, а сознание - порождение этой материи) и идеалистов (которые считают, что в основании мира находится нечто идеальное, предшествующее материи и создающее ее). Подробнее эти понятия будут рассмотрены в следующем пункте. В ответах на вопрос о познаваемости мира среди философов также обнаруживаются разные подходы, где выделяются две крайние позиции. Одна из них получила название гносеологического оптимизма, в соответствии с которой считается, что познавательные способности человека в принципе не ограничены, и он рано или поздно сумеет открыть интересующие его законы природы и общества, раскрыть суть вещей и установить истинную картину мира. В этом контексте следует назвать Г.В. Гегеля, К. Маркса и многочисленных сторонников его учения. Другую позицию занимают агностики, полагающие, что полное (или даже частичное) познание мира, сущности вещей и явлений в принципе невозможно. Такие взгляды наиболее характерны для Д. Юма. Как правило, сюда причисляют и И. Канта, что является спорным и вызывает дискуссию в философской среде. Итак, главный вопрос философии – вопрос об отношении духа, сознания к бытию, материи; вопрос о том, что является первичным – мышление или бытие, природа или дух, материальное или идеальное? Кто кого порождает и определяет? В зависимости от решения данного вопроса различают материалистические и идеалистические концепции, два основных направления философской мысли: материализм и идеализм. 2. Онтологическая сторона основного вопроса философии Материализм и идеализм не однородны в своих конкретных проявлениях. В зависимости от этого можно выделить различные формы материализма и идеализма. Согласно идеализму первичным началом всего существующего является духовное начало (Бог, дух, идея, индивидуальное сознание), материя возникает из духа и подчиняется ему, природа, материальные мир — вторичное. Данный термин ввел немецкий философ Г. Лейбниц в начале XVIII века. Родоначальником идеалистического направления в философии для Лейбница стал Платон. Именно по этой причине идеализм именуют линией Платона в философии. Идеализм имеет две основные формы: объективный и субъективный идеализм. К объективным идеалистам относят тех, кто началом всего сущего признает нечто нематериальное и независящее от человеческого сознания (то есть существующее объективно) - это может быть Бог, мировой разум, идея, вселенский дух и т.п. в истории философии таковыми признаются Платон, Ф. Аквинский, Г.В. Гегель, В. Соловьев, Н. Бердяев и др. В случае, когда мир рассматривается лишь только через призму индивидуального (субъективного) сознания, говорят о субъективном идеализме, яркими представителями которого являются Дж. Беркли, Д. Юм, И.Г. Фихте. Крайней формой субъективного идеализма является солипсизм. Согласно которому с достоверностью можно говорить лишь о существовании моего собственного "Я" и моих ощущений, в то время как существование всего, что меня окружает, — проблематично. В рамках названных форм идеализма существуют различные его разновидности. Например, рационализм и иррационализм. Согласно идеалистическому рационализму, основу всего сущего и его познания составляет разум. Одним из его важнейших направлений является панлогизм, по которому все действительное есть воплощение разума, а законы бытия определяются законами логики (Гегель). Точка зрения иррационализма состоит в отрицании возможности разумного и логического познания действительности. Основным видом познания здесь признается инстинкт, вера, откровение и т.д., а само бытие рассматривается как иррациональное (С. Кьеркегор, А. Бергсон, М. Хайдеггер и др.). Материализм провозглашает материю вечной, независимой, неуничтожимой и первичной – источником всех вещей, которая существует и развивается по своим собственным законам. Природа, бытие, материя, материальное – первоисточники всего, а в свою очередь сознание, мышление, дух, идеальное – вторичны, определяются и порождаются материальным. В честь крупнейшего материалиста Древней Греции материализм именуется линией Демокрита в философии. Согласно материализму мир – материален, существует сам по себе, никем не создан и неуничтожим, закономерно изменчив, развивается в силу своих собственных причин; представляет собой единую и последнюю реальность, которая исключает любую сверхъестественную силу. Сознание, мышление и дух – свойства материи, ее идеальное отражение. Достоинства материализма – опора на науку, логическая доказуемость многих положений. Слабая сторона – недостаточное объяснение сущности сознания (его происхождения) и всего идеального. В различные периоды истории материализм приобретал разные формы и виды: Материализм Древнего Востока и Древней Греции (стихийный и наивный) – первоначальный вид материализма, представляющий окружающий мир, состоящим из четырех основных материальных элементов (воды, земли, воздуха, огня, всех первоначал, атомов и т. п.), который рассматривается сам по себе независимо от сознания человека и богов. Представители: Фалес Милетский, Левкипп, Демокрит, Гераклит, Эмпедокл, Лао-Цзы, Ян Джу и др. Метафизический (механистический) материализм Нового времени. Его основа – изучение природы. При этом все многообразие ее свойств сводится к протяженности материи и ее механистической форме движения материи. Представители: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Дж. Локк, Ж. Ламерти, П. Гольбах, К. Гельвеций и др. Диалектический материализм (марксизм) – единство материализма и диалектики. Вечная и бесконечная материя находится в постоянном движении и развитии, происходящем по законам диалектики. В процессе самодвижения материя приобретает новые формы и проходит различные этапы развития. Идеальное признается особой реальностью, которая существует относительно автономно. Сознание – свойство материи отражать саму себя. Бог представляет собой идеальный образ, который был создан человеком для объяснения неизведанных и непонятных явлений. Представители: К. Маркс, Ф. Энгельс. Вульгарный материализм все мыслительные процессы сводит к физиологической основе; идеальное к материальному. Сознание отождествляется с материей, материя производит сознание как «печень желчь». Представители: Фохт, Молешотт, Бюхнер. Существуют и такие разновидности материализма, как, например, последовательный материализм, в рамках которого принцип материализма распространяется и на природу и на общество, и непоследовательный материализм, в котором отсутствует материалистическое понимание общества и истории (Л. Фейербах). Специфической формой непоследовательного материализма является деизм, представители которого хотя и признавали бога, но резко принижали его функции, сводя их к творению материи и сообщению ей первоначального импульса движения (Ф. Бэкон, Дж. Толанд, Б. Франклин, М.В. ломоносов). Заметим, однако, что те или иные философы, называемые по данной классификации материалистами и идеалистами, сами себя могут и не относить к какому-либо из этих направлений, рассматривая такое деление как неоправданную схематизацию и упрощение. Основанием для подобных взглядов является то, что, будучи сформулированным прямолинейно и в категоричной форме, когда другие подходы к пониманию этой проблемы игнорируются, "основной вопрос философии" с необходимостью делит абсолютно всех философов на два больших противоположных лагеря - материалистов и идеалистов. Но здесь важно затронуть вопрос о соотношении и характере взаимодействия материализма и идеализма. При этом выделяют монизм, дуализм, плюрализм. Монизм - философская концепция, согласно которой мир имеет одно начало. Таким началом выступает материальная или духовная субстанция. Отсюда следует, что монизм может быть двух видов - материалистический и идеалистический. Первый выводит материальное из материального. Согласно второму, материальное обусловлено идеальным. Однако основной вопрос философии допускает и двойственный ответ: и материя, и сознание являются изначальными сущностями и не сводятся друг к другу. Дуализм - философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал: материи и сознания, физического и психического. Так, например, Р. Декарт полагал, что в основе бытия лежат две равноправные субстанции: мыслящая (дух) и протяженная (материя). Плюрализм - предполагает несколько или множество исходных оснований. В его основе лежит утверждение о множественности оснований и начал бытия. Такое направление было предложено немецким мыслителем XVII века Г. Лейбницем.  3. Гносеологическая сторона основного вопроса философии Гносеологическая сторона рассматривает еще одну проблему основного философского вопроса: «Познаваем ли мир? Способен ли человек постигнуть сущность окружающей действительности?». Эта проблема получила в работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» наименование второй стороны основного вопроса философии: «Великий и основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21, С.220). Данный вопрос допускает два ответа: — «мир познаваем», такое решение называется гносеологический оптимизм или гностицизмь от греческого gnoseo — знаю; — «мир непознаваем» — гносеологический пессимизм или агностицизм. Представители: Давид Юм, Иммануил Кант.  4. Другие важные проблемы философии Однако в истории философской мысли найдется немало и других проблем, которые также рассматриваются как самые важные или наиболее значимые, а потому многие философы, рассуждая о субстанции (первооснове мира), не склонны соотносить ее с "основным вопросом философии". Так, например, для первых античных философов самая фундаментальная философская проблема сводилась к вопросу: "Из чего сделан мир?" И он казался им самым главным, основным. С точки зрения средневековой схоластики "основной вопрос философии" может быть сформулирован следующим образом: "Как возможно рациональное обоснование существования Бога?" Для современных религиозных философских концепций, в частности неотомизма, он и теперь остается главным. Интересной представляется позиция И. Канта, для которого вопрос "Что такое человек?" является по существу "основным вопросом философии". Человек, с его точки зрения, принадлежит двум различным мирам - природной необходимости и нравственной свободы, в соответствии с которыми он, с одной стороны, - продукт природы, а с другой стороны - результат того, что "как свободно действующее существо, делает или может и должен делать из себя сам". В философии же экзистенциализма за "основной вопрос" принимается проблема, которую каждый индивид должен сам для себя решить: "стоит ли жить?", ибо без ответа на него все остальное теряет всякий смысл, полагают сторонники этого направления. Как отмечает французский философ-экзистенциалист А. Камю: "Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она не стоит этого, - значит ответить на основной вопрос философии". А прагматизм, например, центральное внимание уделяет понятию истины и проблеме ее установления. А есть ли вообще какой-то один, единственно правильный, исключающий все остальные "основной вопрос философии"? Представляется, что в такой категоричной формулировке - нет. Абсолютизировать какую-то одну проблему можно лишь с определенной долей условности, понимая, что речь идет о схематизации, сознательном упрощении сложных вопросов в целях решения той или иной конкретной задачи. Так, говоря о наиболее распространенных, фундаментальных философских категориях - "бытие", "субстанция" - и определяя к ним отношение тех или иных философов, можно, следуя логике сторонников однозначного решения "основного вопроса философии", с определенной долей условности разделить всех философов на материалистов, идеалистов и дуалистов. И в целом такое деление вполне правомерно, когда пытаются, например, выявить круг наиболее обсуждаемых в философии проблем или если ставится задача лучше понять историю философии, преемственность тех или иных философских идей, школ, направлений. В то же время следует помнить об ограниченности любой схематизации, чтобы не закрывать возможность для появления и существования других взглядов, которые могут открыть новый ракурс видения проблемы или вообще сформулировать новую, не менее важную постановку вопроса. Вообще нужно с долей осторожности относиться к "жестким", однозначным формулировкам, ибо это нередко ведет к укреплению заблуждений, а в конечном счете - к застою и догматизму. 5. Современный подход к пониманию основного вопроса философии 1. Онтология - особая область философских знаний, где рассматривается широкий круг вопросов, касающихся проблем бытия и небытия, существования и несуществования, а также выявляется сущность всего того, что обладает этим качеством, то есть качеством быть, существовать. Термин "онтология" употребляется в философии только с XVII в., но имеет греческие корни ("ontos" - сущее, "logos" - слово, учение) и означает учение о сущем. Проблемой бытия систематично и всерьез заинтересовались с появлением философии, но рассуждать о мироздании люди стали значительно раньше, и до нас эти представления дошли в многочисленных мифах и сказаниях. Наиболее ранние попытки философски осмыслить проблему бытия обнаруживаются уже в древнеиндийской и древнекитайской философиях, истоки возникновения которых восходят к началу первого тысячелетия до н.э. Философия Древнего Китая была ориентирована на социальные проблемы, но все же проявлялся интерес и к первоосновам природы. Греческая философия зарождалась и развивалась как философия природы. Так же, как и восточные мудрецы, античные мыслители были озабочены истоками сущего. С момента зарождения древнегреческой философии они искали первопричину всего сущего в реальной действительности, определяя ее как воду (Фалес) или воздух (Анаксимен), то как некое вечное и беспредельное начало, которое всем управляет - апейрон (Анаксимандр.). Отвечая на главный философский вопрос того времени - "что есть все?", Пифагор говорит, что "все есть число". Гераклит учит, что "мир не создан никем из богов и никем из людей, а был и будет вечно живым огнем". Ксенофан полагал, что Земля появилась из моря. Левкипп и Демокрит первоначала сводили к атомам. В отличие от античной философии в средневековой философии высшей реальностью признается не природа, а Бог, как беспредельное всемогущество, определяющее о творящее все сущее. Эпоха Нового времени привнесла более глубокое содержание в понимание проблемы бытия, выделив такие философские категории, как "субстанция" (некая сущность, лежащая в основе миропонимания, относительно устойчивая и самостоятельно существующая).Р. Декарт под субстанцией имел в виду Бога. Но он разделил мир, созданный Богом на два рода субстанций - духовную и материальную. Б. Спиноза противопоставлял принципу дуализма Декарта принцип монизма. Бог, идеальное и материальное слилось у Спинозы в единую субстанцию. Он утверждал, что существует единая, находящаяся вне сознания субстанция, которая является причиной самой себя и не нуждается ни в каких других причинах. XX в. предельно расширил трактовку бытия, связав его понимание с историзмом, человеческим существованием, ценностями и языком. 2. Гносеология - наука о познании (от лат. "gnosis" - знание, "logos" - учение). В теории познания основное внимание уделяется проблеме познаваемости мира, вопросу о границах нашего знания, способах его получения и критериях достоверности. Например, в эпоху античности Ксенофан считал, что "ничего нельзя знать достоверно!". Именно он впервые осуществил разделение видов знания, сформулировал проблему соотношении "знания по мнению" и "знания по истине". По его мнению показания чувств дают не истинное знание, а лишь мнение и "людям не истина, а лишь мнение доступно". Парменид и Эмпедокл провозглашают главенствующую роль разума в познании. Демокрит разработал научный метод познания, основанный на опыте, наблюдении и теоретическом обобщении фактического материала. Ощущения, считал он, представляют хотя и недостаточный, но необходимый источник и основу познания. Сократ прославился как один из родоначальников диалектики в смысле нахождения истины при помощи бесед и споров. По Эпикуру же, например, знание начинается с чувственного опыта, но чувственный опыт, приобретенный человеком, должен быть осмыслен и обработан в виде тех или иных терминологически зафиксированных смысловых структур. "Само по себе чувственное ощущение, не поднятое на уровень мысли, не есть подлинное знание". В период средневековья основным инструментом познания выступала вера как особая способность души человека. Будучи в принципе недоступным для познания, христианский Бог все-таки открывал себя через Откровение, которое зафиксировано в Библии. В начале формирования христианства была провозглашена враждебность к знанию. Затем Августин Блаженный выдвинул идею о тождестве веры и знания, но господствующее положение оставалось все-таки за откровением. Затем стала утверждаться рационалистическая тенденция. Впоследствии Фомой Аквинским была предпринята попытка примирить оба взгляда на связь разума и веры. Его идея заключалась в том, что вера не только не противоречит знанию, но и помогает в его познавательной деятельности. В период упадка средневековой схоластики вера и разум оказываются независимыми областями и различия между ними настолько радикальны, что никогда не могут быть преодолены. В эпоху Нового времени Ф. Бэкон в своих исследованиях вступил на путь опыта и обратил внимание на исключительную значимость и необходимость наблюдений и опытов для обнаружения истины. По Т. Гоббсу, познание начинается с чувственности, Б. Спиноза же стоял на почве рационализма. Г. Лейбниц предпринял попытку найти компромисс между рационализмом и эмпиризмом. 3. Философская антропология - философские взгляды на происхождение, эволюцию и специфику существования человека как носителя особого рода реальности. Например, в период античности Платон говорил, что душа человека получила свое начало не в земном, а в высшем мире, и обличенная в земную плоть она приобретает множество всяких зол. По Платону чувственный мир несовершенен - он полон беспорядка. "Задача же человека в том, чтобы возвыситься над ним и всеми силами души устремиться к уподоблению Богу, который не соприкасается ни с чем злым". В основе средневековой антропологии лежали религиозные по своей сути установки: Бог создал человека и определил нормы его поведения. Антропология в Средние века опиралась на 4 христианских догмата: творение, грехопадение, искупление и воскресение. Например, Августин Блаженный утверждал, что человек - это душа, которую вдохнул в него Бог. Тело - презренно и греховно. Человек полностью зависит от Бога, он несвободен и неволен ни в чем. В период эпохи Возрождения на первый план выходят антропоцентрические мотивы, то есть человек - центр вселенной. Способности, задатки человека рассматриваются не только как Богом данные, но и как результат собственных усилий. Активная творческая деятельность человека выступает как главный фактор самореализации личности, ее свободу, индивидуальность. В эпоху Нового времени, по мнению Г. Лейбница высшей ценностью выступает человек, который по своей сути свободен и равен Богу, являясь в то же время маленьким звеном в величественном механизме природы. 4. Праксиология - один из разделов философии, посвященный исследованию человеческой деятельности. В онтологии деятельность - способ бытия человека, в котором наиболее полно раскрываются его сущностные силы. В теории познания материальная чувственно-предметная деятельность, то есть практика, определяется как основа познания и важнейший критерий истинности наших знаний. 5. Аксиология - особый раздел философии, предметом которого являются ценности (от греч. "axios" - ценности, "logos" - знание). Ценности имеют большое мировоззренческое значение. Они позволяют глубже понять специфику человеческой деятельности, общества, культуры. Совокупность ценностных ориентаций имеет фундаментальное значение в жизнедеятельности личности. Ценности являются важнейшим фактором консолидации людей, интеграции их в сообщества. Наличие общих ценностных ориентаций обеспечивает общественное согласие граждан, социальных общностей и групп. А утрата ценностных ориентиров или отказ от сложившейся системы ценностей неизбежно оборачивается угрозой распада и дезинтеграции общества. Ценности - важнейший системообразующий фактор культуры. Заключение Выше были рассмотрены фундаментальные философские проблемы, к которым люди возвращались вновь и вновь в попытках по-новому переосмыслить себя, окружающий мир и свое место в нем. Это проблемы устройства мироздания, его бесконечности во времени и пространстве, проблемы познания окружающего мира, проблемы человека, его души, сознания, морали, ценностей. Эти проблемы значимы для человека, сложны и многозначны. По своей природе эти вопросы относятся к числу "вечных", то есть таких, которые существуют столь же долго, сколько существует и сама философия. Они и сегодня не утратили своей актуальности, так как жизнь ставит перед нами новые задачи, требующие своего осмысления. Список литературы 1. Алексеев П.В. История философии: учеб. - М.: Проспект, 2008. 2. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: Учебное пособие. - М.: ПЕР СЭ, 2003. 3. Канке В.А. Основы философии: Учебник. - М.: Логос, 2003 4. Нижников С.А. Философия: учеб. - М.: Велби, Издательство Проспект, 2008. 5. Спиркин А.Г. Философия: учебник. - М.: Гардарики, 2008. 6. http://www.mudriyfilosof.ru/ 7. http://cheloveknauka.com/ 8. http://society.polbu.ru/ |