царства раст. ткани по дарвину. Царства Растений. Ткани

Скачать 0.79 Mb. Скачать 0.79 Mb.

|

|

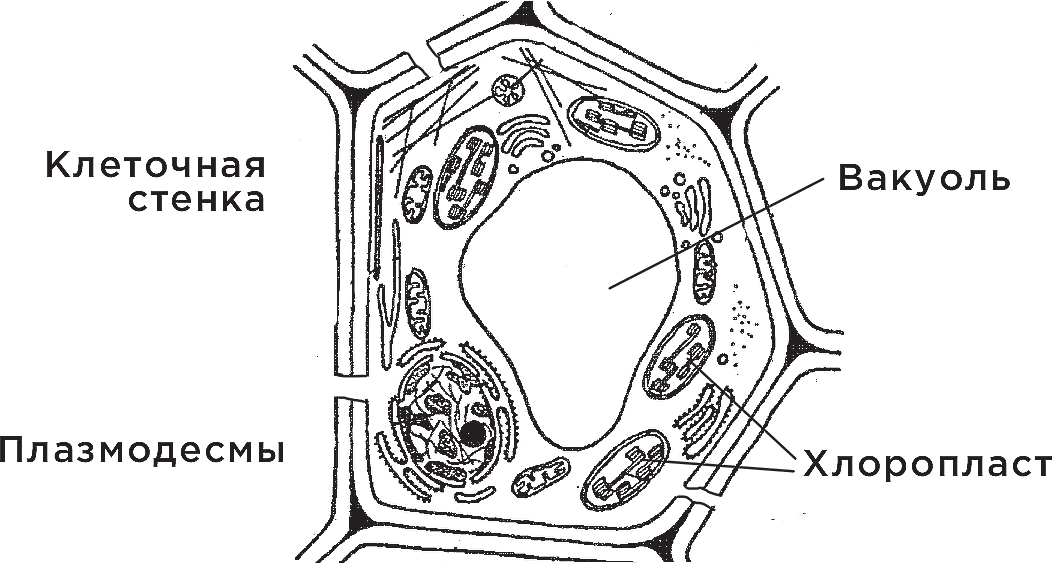

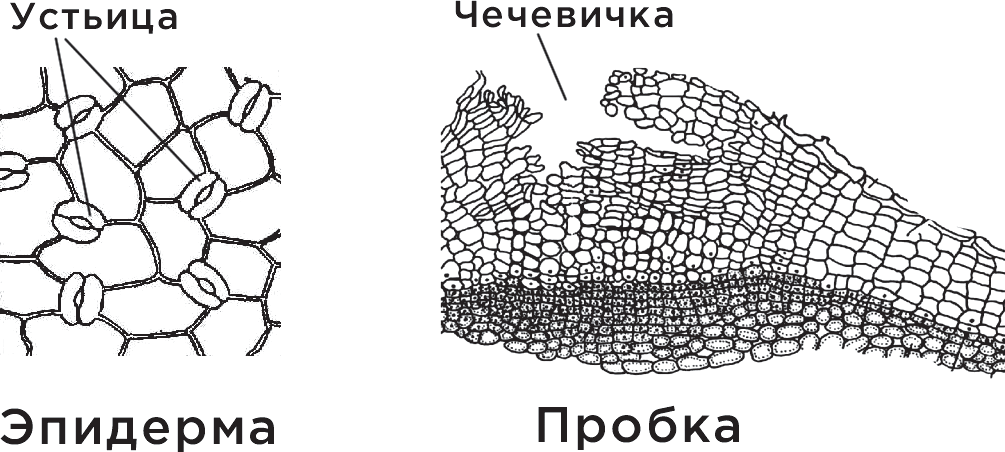

Занятие ____________ Дата _____________ Тема: Царства Растений. Ткани. Растения изучает наука ботаника. Особенности клеток растений 1. Клеточная стенка из целлюлозы Находится снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняет несколько важных функций: а) Защитная. Клеточная стенка предохраняет растение от различных повреждений — механических, вредителями, животными, от проникновения патогенных организмов, от потери воды и высыхания. б) Опорная. Особенно жесткие и утолщенные оболочки служат механической опорой клеткам и органам растений. в) Формообразующая. Клеточная стенка определяет форму клетки. г) Участвует в осмотических свойствах клетки. Ограничивает растяжение протопласта (внутреннего содержимого) и предотвращает его разрыв под действием гидростатического давления вакуоли.  Клеточная стенка связана с такими явлениями, как осмос, тургор и плазмолиз. Подробно о них см. Физиология растений. Клеточная стенка связана с такими явлениями, как осмос, тургор и плазмолиз. Подробно о них см. Физиология растений. 2. Пластиды Характерный органоид растительных клеток. Бывают трех видов. а) Хлоропласты (зеленые) Функция — фотосинтез. Зеленый цвет им придает хлорофилл. На мембранах тилакоидов протекают реакции светозависимой фазы фотосинтеза. В строме хлоропласта протекают реакции темновой фазы. б) Лейкопласты (белые) Функция — синтез и накопление питательных веществ: крахмала, эфирных масел. в) Хромопласты (окрашенные) Это пластиды желтого, оранжевого, красного цвета. Содержат большое количество каротиноидов. Функция — окраска плодов. Также о пластидах см. Органоиды клетки, пластиды. 3. Вакуоль с клеточным соком Обычно занимает центральное место в клетке. Главная функция растительной вакуоли — накопление воды и создание тургорного давления. В клеточном соке содержатся органические вещества. 4. В клетках высших растений отсутствует клеточный центр. Напомню, что клеточный центр состоит из центриолей, его функция — это образование микротрубочек. Клеточный центр сохраняется у относительно примитивных растений (водоросли, мхи), но далее в процессе эволюции исчезает. Тем не менее в клетках растений образуются микротрубочки и другие элементы цитоскелета. 5. Крахмал — запасное питательное вещество растений (но не животных и грибов). Образует зерна различного строения. 6. Плазмодесмы — контакты между растительными оболочками. Это узкие тяжи цитоплазмы, непосредственно соединяющие соседние протопласты. За счет плазмодесм цитоплазмы всех клеток растения, по сути, представляют единое целое (симпласт) Ткани растений. Ткань — это группа клеток, которые имеют общее строение, происхождение и функцию (делают одно и то же). Клетки ткани объединены межклеточным веществом. Обычно у растений выделяют 5 видов тканей: покровные, образовательные, проводящие, механические и основные. Иногда выделительную ткань считают за отдельный вид, но чаще включают в группу основных тканей. Простые ткани — состоят из одного вида клеток и выполняют какую-то одну основную функцию. Например, фотосинтезирующая ткань занимается фотосинтезом. Сложные ткани — состоят из различных по строению клеток и кроме основной функции выполняют дополнительные. Например, проводящие ткани ксилема и флоэма, кроме функции проведения веществ, выполняют за счет механических волокон дополнительную функцию — опорную. 1. Покровные ткани  Находятся на границе между телом растения и окружающей средой. Отсюда понятна их общая функция — защита от механических воздействий, проникновения болезнетворных бактерий, вирусов, грибов, защита от потери воды и газообмен. Находятся на границе между телом растения и окружающей средой. Отсюда понятна их общая функция — защита от механических воздействий, проникновения болезнетворных бактерий, вирусов, грибов, защита от потери воды и газообмен.Первичные покровные ткани появляются в первый год жизни растения. а) Эпидерма (кожица) Содержит один слой живых клеток. Не содержит хлоропластов, часто имеет устьица (см. Строение листа). Эпидерма часто образует одно- и многоклеточные выросты в виде волосков. Они образуют опушение на стеблях и листьях некоторых растений. Поверхность эпидермы обычно покрыта воскоподобной кутикулой. Воскоподобный слой уменьшает испарение воды и помогает растению ее экономить. Иногда волоски содержат экскреторные вещества и называются железистыми. Например, железистые волоски крапивы содержат вещества, которые вызывают сильное жжение на коже, что используется растением для защиты. б) Ризодерма (эпиблема) Узкоспециализированная ткань, находится в зоне всасывания корня (см. Строение корня). Образует корневые волоски, обеспечивающие всасывание воды и минеральных веществ. Вторичные покровные ткани характерны для частей растения, которые сохраняются в течение многих лет — стволы деревьев и кустарников. Они значительно толще и прочнее, что обеспечивает лучшую защиту. в) Пробка Многослойная ткань, верхний слой которой образован мертвыми клетками с толстой пробковой стенкой (суберин), а нижний — живыми. Имеет чечевички, похожие на «расхождения», «трещины» в пробке. Чечевички обеспечивают газообмен. Третичные ткани образуются на стволах деревьев. г) Корка Это очень толстое образование. При этом пробка сохраняется в виде поверхностного слоя корки. Частая ошибка — путать корку и кору. С точки зрения ботаники это часть стебля вплоть до камбия (см. Строение стебля). 2. Образовательные ткани (меристемы) Общая функция образовательных тканей — рост. Как правило, они содержат мелкие молодые, часто делящиеся клетки с тонкими целлюлозными оболочками и небольшими вакуолями. а) Верхушечная (апикальная) находится на концах корней в зоне деления, а также на концах побегов в конусе нарастания. Обеспечивает рост растения в длину. б) Боковая (латеральная) находится в боковых частях побегов и корней, обеспечивает рост растения в толщину. Есть только у однолетних растений! У многолетних заменяется на камбий. в) Камбий находится в боковых частях многолетних побегов (деревья, кустарники) и обеспечивает рост стебля в толщину — вторичное утолщение.  г) Вставочная (интеркалярная) встречается у злаковых растений. Находится в основании междоузлий. Обеспечивает рост в длину. За счет нее злаковые растения могут очень быстро расти, так как на стебле формируется не одна, а большое количество точек роста (конус нарастания) в основании каждого междоузлия. д) Раневая меристема образуется в месте повреждения, чтобы защитить и восстановить целостность растения. 3. Проводящие ткани Проводящие ткани, относясь к сложным тканям растений, включают большое количество элементов с разными функциями (неоднородные клетки, как, например, у меристем). а) Ксилема (у древесных — древесина) Транспортирует воду и минеральные вещества от корней к листьям. Почти всегда это происходит сверху вниз, поэтому говорят, что обеспечивает восходящий ток веществ. Ксилема содержит: — проводящие элементы (сосуды и/или трахеиды); — механические волокна; — паренхимные клетки. Механические волокна обеспечивают прочность и опору, паренхимные могут накапливать запасные вещества. Сосуды — главные элементы ксилемы. Они состоят из мертвых клеток. Точнее, это целлюлозные оболочки умерших клеток, между которыми разрушились перегородки и образовались тонкие полые трубочки. Очень хорошо развиты у покрытосеменных растений. Трахеиды — это более примитивный вариант проводящих элементов. Состоят из веретеновидных клеток, целлюлозные оболочки между ними не разрушаются, и клетки трахеид контактируют между собой с помощью пор. Это затрудняет ток воды. Ксилема голосеменных содержит только трахеиды. б) Флоэма (у древесных входит в луб вместе с паренхимой и лубяными волокнами) — из живых безъядерных клеток с общей ЭПС. Транспортирует растворы органических веществ от листьев к другим частям растений. Как правило, летом это нисходящий ток веществ. Флоэма содержит: — проводящие элементы (ситовидные клетки или трубки); — механические (лубяные) волокна; — паренхимные волокна. Лубяные волокна обеспечивают прочность и опору, паренхимные — могут участвовать в накоплении веществ.  Ситовидные трубки — главный компонент флоэмы. В отличие от сосудов ксилемы, состоят из живых клеток. Перегородки между клетками разрушаются не полностью, поэтому между ними образуются ситовидные пластинки. Клетки ситовидных трубок безъядерные, поэтому для поддержания их жизнедеятельности рядом расположены (прилегают к ним) клетки-спутницы. Ситовидные трубки — главный компонент флоэмы. В отличие от сосудов ксилемы, состоят из живых клеток. Перегородки между клетками разрушаются не полностью, поэтому между ними образуются ситовидные пластинки. Клетки ситовидных трубок безъядерные, поэтому для поддержания их жизнедеятельности рядом расположены (прилегают к ним) клетки-спутницы.Ситовидные клетки — более древний вариант проводящих элементов. 4. Механические ткани Обеспечивают опору тела растения и его частей. а) Колленхима — живые клетки с неравномерно утолщенными клеточными стенками. Клетки не одревесневают, благодаря этому они растяжимы — это позволяет органу расти. Находится в молодых листьях и побегах. б) Склеренхима — мертвые клетки с толстыми, равно- мерно утолщенными и одревесневшими оболочками. За счет этого склеренхима очень прочная. Располагается в многолетних частях растения. в) Склереиды — не образуют волокон, это скорее отдельные «каменистые» клетки. Участвуют в образовании скорлупы орехов, косточек плодов, обнаруживаются в мякоти груши. 5. Основная ткань Под этим названием объединяется целая группа очень разных по функциям тканей. а) Хлоренхима (фотосинтезирующая, ассимиляционная) содержит большое количество хлоропластов. Обеспечивает фотосинтез. Обычно образует мякоть листа (мезофилл). б) Запасающая — нужна для запасания питательных веществ. Сюда можно отнести эндосперм, ткани клубней, корнеплодов и т.д. в) Водоносная — служит для запасания воды. Особенно хорошо развита у суккулентов (см. Экология). г) Воздухоносная (аэренхима) — имеет большие межклетники, по которым осуществляется газообмен. Часто развивается у болотных растений, так как их корни испытывают недостаток кислорода из-за переувлажненной почвы. д) Паренхима — собственно основная ткань. Заполняет пространства между другими тканями и их элементами, может участвовать в накоплении веществ. Поглощающая паренхима — в зоне всасывания корней, проводит воду и минеральные вещества от корневых волосков к проводящим элементам корня. Участвует в создании корневого давления. е) Выделительная — участвует в образовании и выделении различных веществ. Например, выделение нектара у цветковых растений. |