реферат НИРС. Частотнорегулируемый электропривод насоса

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

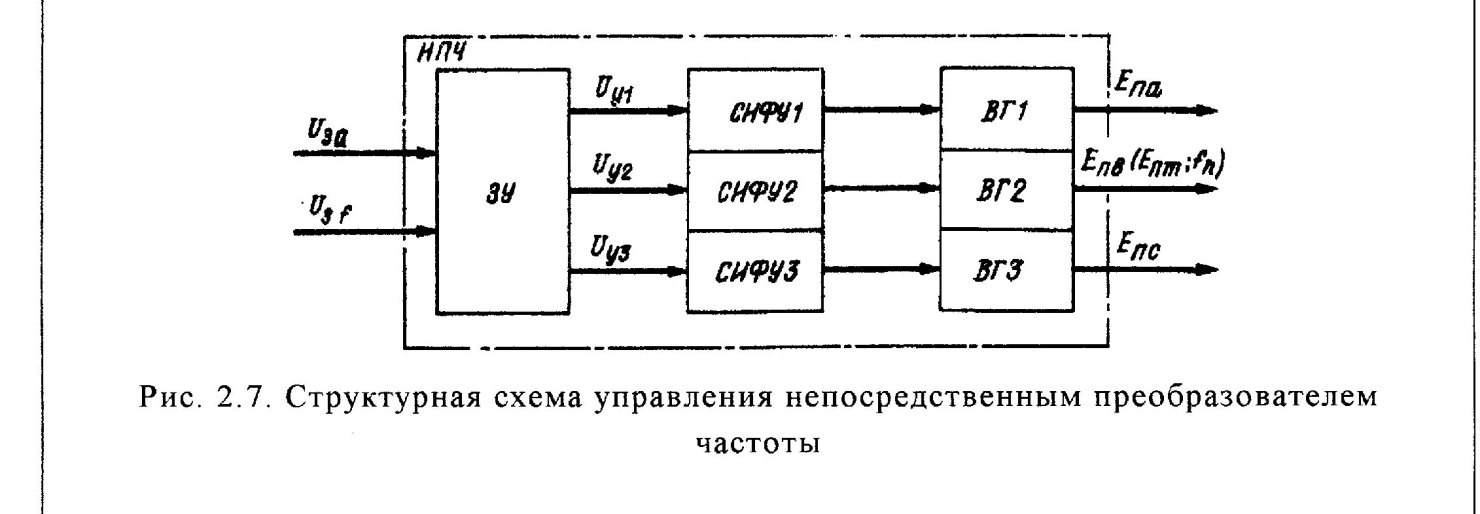

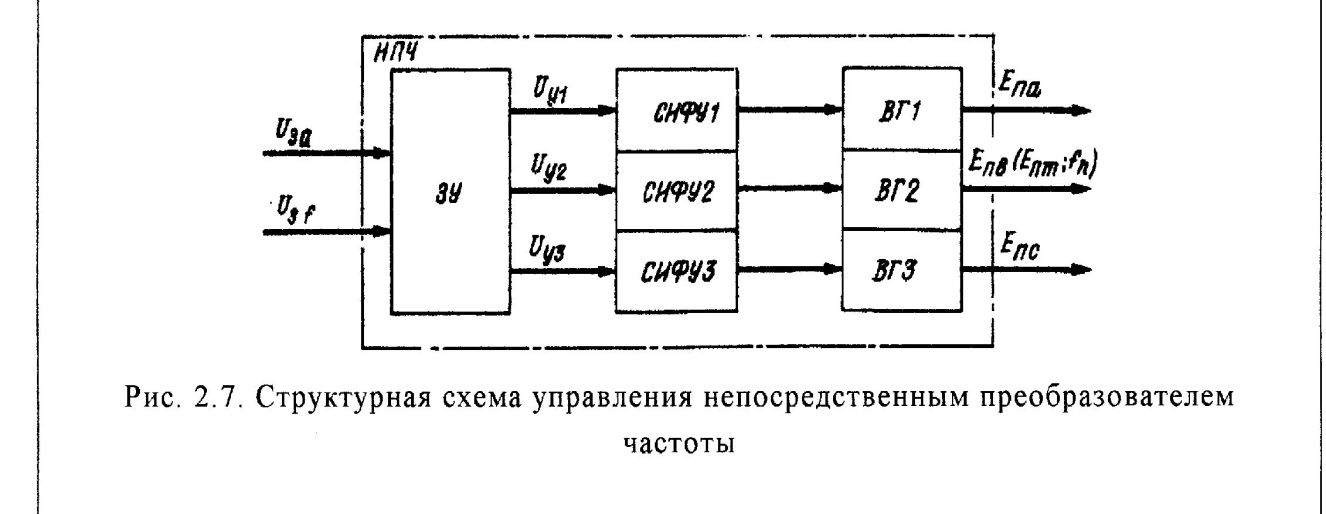

|

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» Кафедра электротехники, электроэнергетики и промышленной электроники Частотно-регулируемый электропривод насоса по учебной дисциплине «НИРС» Выполнил: ст. гр. ЗЭП- 13 Болтов И.С. Проверил: д.т.н., профессор Островлянчик В. Ю. Новокузнецк, 2018 СодержаниеВведение 3 1. Описание объекта проектирования 5 2. Основные технические требования 6 5. Меры безопасной эксплуатации электроприводов 16 6. Подготовка к работе электропривода и порядок его работы 18 7. Порядок ревизии и ремонта центробежных насосов 20 Внедрение частотно регулируемых электроприводов насосов отвечает всем современным требованиям и позволяет существенно экономить электроэнергию, снизить эксплуатационные затраты на обслуживание электропривода, повысить производительность труда, увеличить срок службы двигателей и насосов, избежать опасных последствий гидравлический ударов, а также снизить нагрузку на персонал. 22 ВведениеОдним из источников уменьшения экономических затрат и установки оптимальных режимов работы системы водоснабжения в многоэтажных домах для управляющих компаний в ЖКХ является внедрение автоматизированных систем подкачки воды с использованием частотных преобразователей. Практика использования частотных преобразователей показывает, что срок окупаемости их внедрения составляет менее одного года. Реализация данного проекта позволяет достичь двух основных целей: снизить расход электроэнергии, воды и тепла и значительно снизить вероятность аварий в системах холодной и горячей воды у потребителей, а также на сетях. Наибольший эффект от внедрения данного мероприятия прослеживается при установке ЧРП на насосы горячего и холодного водоснабжения ТП, поскольку их режимы работы отличаются наибольшей нерегулярностью. В качестве причин, согласно которым предлагаемое мероприятие до сих пор не реализуется на объектах ЖКХ России в массовом масштабе во всех регионах, можно назвать следующие: - сокращение и низкий уровень заработной платы работников ЖКХ привело к тому, что эксплуатация систем теплоснабжения свелась только к поддержанию их жизнедеятельности. - повсеместно наблюдается отсутствие средств для оптимизации режимов теплоснабжения; все имеющиеся средства, как правило, направляются на оплату долгов, топлива и электроэнергии, а остаток на крайне необходимые ремонтные работы. На сегодняшний день единственной эффективной мерой для развития данного мероприятия и других энергосберегающих мероприятий в масштабах страны остается распространение информации рекламного характера. Источниками являются, как правило, энергоаудиторские фирмы и производители ЧРП. Так как установка ЧРП является мероприятием с малым сроком окупаемости, внедрение данного мероприятия не требует во многих случаях бюджетного финансирования со стороны администраций городов. 1. Описание объекта проектированияСуществующая насосная станция состоит из группы контакторов, которые осуществляют коммутацию асинхронных двигателей, которые, в свою очередь, приводят во вращение центробежные насосы. Структурная схема представлена на рисунке 1.1. На объекте контакторы расположены в металлическом шкафу, куда заведены силовые цепи.  Рисунок 1.1 – Структурная схема станции автоматического управления питательными насосами. Напряжение питающей сети – 380 В, частота питающей сети – 50 Гц. Система управления питается от подстанции КТП мощностью 1000 кВА. Категория электроснабжения – 1, которая предусматривает наличие резервной линии электропитания при выходе из строя основной. Допускается отклонение питающего напряжения в пределах -15%...+10% от номинального значения (380В), обеспечивается длительный режим работы одного из трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью 200 кВт. Их количество – 2 шт. Обеспечивается защита двигателей от короткого замыкания, от перегрузки по току более 20% сверх номинального значения (354А), от перегрева, от повышенного и пониженного напряжения питающей сети. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – IP54. Необходимые условия технической эксплуатации станции управления питательными насосами: высота над уровнем моря не более 1000м., температура окружающего воздуха в пределах -10…+40ºС, относительная влажность воздуха не более 90%. Окружающая среда должна удовлетворять требованиям типа II по ГОСТ 15150-69, т.е. невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных коррозийных газов и паров. Все условия технической эксплуатации выполняются установкой станции автоматического управления питательными насосами в помещение, где сосредоточено все управляющее оборудование, средства КИПиА. Данное помещение оборудовано системой отопления, обеспечивающей заданный диапазон температур, а также удовлетворяет всем требованиям ГОСТ 15150-69, то есть помещение является невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных коррозийных газов и паров. 2. Основные технические требованияСтанция автоматического управления электроприводом должна обеспечить: а) Управление коммутацией двух трехфазных асинхронных двигателей насосных агрегатов. Максимальное количество работающих насосов – один. б) Два режима управления: 1) ручной. Выдача команд на пуск и останов насосов непосредственно от сети. Регулирование производительности с помощью задвижек; 2) автоматический. Автоматическое поддержание заданного уровня давления по сигналу от датчика. в) Подключение сигнальных и управляющих цепей к СУ экранированным кабелем. г) Нормальное функционирование СУ при колебаниях входного напряжения -15…+10%, при изменении частоты питающей сети в пределах -5…+5%. д) Нормальное функционирование при следующих условиях эксплуатации: 1) Температура окружающей среды -10…+40ºС. 2) Относительная влажность 90%. е) Степень защиты системы управления в соответствии с ГОСТ 14254-96 – IP54. Станция автоматического управления должна обеспечивать следующие функции: а) Аварийный останов двигателей. б) Выбор рабочего и резервного насосов. в) Выбор режима управления – ручное/автоматическое. г) Команда пуск/останов насосов в автоматическом и ручном режимах. д) Индикация работы каждого из насосов. е) Индикация аварии преобразователя частоты. 3. Выбор полупроводникового преобразователя частоты Использование ЭД постоянного тока с тиристорным управлением значительно повышает технико-экономические показатели регулируемых ЭП,но не устраняет ряда существенных недостатков, обусловленных конструкцией машин постоянного тока. Поэтому, как говорилось выше, более целесообразным является использование в таких приводах АД. Однако многоскоростные АД с короткозамкнутым ротором недостаточно полно удовлетворяют требованиям, предъявляемым к судовому регулируемому ЭП. Резкое повышение регулировочных свойств АД стало возможным с разработкой тиристорных схем управления. На судах применяют следующие способы управления тиристорным приводом: частотное; параметрическое регулирование в цепи статора; широтно-импульсное регулирование в цепи ротора; регулирование путем введения в цепь ротора АД добавочной ЭДС. Основным видом регулирования ЭП переменного тока является частотный. Частотное регулирование, пуск и торможение - это наиболее экономичные методы управления АД. Этот способ осуществляется благодаря тиристорным преобразователям частоты, которые при этом виде регулирования должны преобразовывать напряжение сети промышленной частоты в напряжение другой частоты, причем его амплитуда, частота и фаза должны изменяться в широком диапазоне. Частота - это временной параметр переменного напряжения, определяющий, по существу, интервалы времени, через которые изменяется знак этого напряжения. В ТПЧ это достигается включением и отключением тиристоров в функции времени по такому закону, который обеспечивал бы подключение источника энергии к нагрузке (двигатель) с задаваемой частотой смены знака среднего значения напряжения на этом выходе. Выделяют 2 основных класса ТПЧ: с промежуточным звеном постоянного тока; с непосредственной связью питающей сети и цепей нагрузки (в литературе иногда называются преобразователями с неявно выраженным звеном постоянного тока или непосредственные преобразователи частоты). В ТПЧ с промежуточным звеном (рис. 2.1) переменное напряжение U  с частотой f с частотой f поступает на вход выпрямителя В. Выпрямленное напряжение сглаживается фильтром Ф и поступает на вход автономного инвертора АИ, имеющего выходное напряжение U поступает на вход выпрямителя В. Выпрямленное напряжение сглаживается фильтром Ф и поступает на вход автономного инвертора АИ, имеющего выходное напряжение U с частотой f с частотой f . В этих ТПЧ частота выходного напряжения не зависит от частоты питающей сети и может быть как больше, так и меньше этой частоты. Основным узлом в ТПЧ данного типа является автономный или независимый инвертор, который преобразует выпрямленное напряжение в 3-фазное напряжение регулируемой частоты. . В этих ТПЧ частота выходного напряжения не зависит от частоты питающей сети и может быть как больше, так и меньше этой частоты. Основным узлом в ТПЧ данного типа является автономный или независимый инвертор, который преобразует выпрямленное напряжение в 3-фазное напряжение регулируемой частоты. По характеру протекающих в схеме электромагнитных процессов автономные инверторы подразделяют на инверторы тока и инверторы напряжения. Такое разделение инверторов условно. Рассмотрим это на примере двух автономных инверторов, питающихся от источника постоянного напряжения Ud.  б) _L Рис. 2.2. Схемы 1-фазных автономных инверторов напряжения (а) и тока (б),диаграммы токов и напряжений на их выходах. 4. Непосредственные преобразователи частоты. Данный класс преобразователей, получивших название непосредственных преобразователей частоты, характерен 1-кратным преобразованием энергии. Потребляемая из сети переменного тока электроэнергия с неизменными напряжением и частотой преобразуется в одном силовом устройстве в энергию переменного тока с регулируемыми по амплитуде и частоте напряжением и током нагрузки, в качестве которой служит 3-фазный АД. Рассмотрим принципы преобразования 3-фазного напряжения сети в 1- фазное напряжение пониженной частоты. Это может быть достигнуто применением двух 3-фазных 1-полупериодных групп тиристоров, включенных встречно-параллельно (рис. 2.5, а). Когда работает катодная группа I, то выпрямляются положительные полуволны напряжения, а при работе анодной группы II - отрицательные полуволны. Ввиду того что значение выпрямленного напряжения  зависит от угла управления, то, изменяя углы зависит от угла управления, то, изменяя углыуправления тиристоров при работе какой-либо из групп, можно получить любой закон изменения выпрямленного напряжения, в том числе и синусоидальный (рис. 2.5, б). Усредненное значение синусоиды показано штриховой линией (мгновенные значения напряжения для упрощения не показаны).  При включении катодной группы синусоидальное изменение напряжения достигается при изменении угла управления  , от 0 до , от 0 до  /2 (в точке А: /2 (в точке А:  = л/2,U = л/2,U = 0; в точке В: = 0; в точке В:  = 0, U = 0, U = U = U ; в точке С: ; в точке С:  = =  /2, U /2, U = 0). Соответственно в анодной группе синусоидальное изменение достигается изменением угла управления = 0). Соответственно в анодной группе синусоидальное изменение достигается изменением угла управления  от от  /2 до /2 до  (в точке С: (в точке С:  = =  /2, U /2, U 0; в точке D: 0; в точке D: = =  ,U ,U = =  /2, U /2, U = 0). Таким образом, изменяя угол управления от = 0). Таким образом, изменяя угол управления от  /2 до 0, от 0 до /2 до 0, от 0 до  /2, от /2, от  /2 до /2 до  и от и от  до до  /2, формируется 1-й период /2, формируется 1-й период Рис. 2.5. Преобразователь частоты с непосредственной связью: а - принципиальная схема; 6 - кривая выходного напряжения.  Рис. 2.6. Схема 3-фазного преобразователя частоты с непосредственной связью. напряжения выходной частоты. Эта частота определяется скоростью изменения  и не зависит от частоты сети. На рис. 2.5(6) показано формирование полного и не зависит от частоты сети. На рис. 2.5(6) показано формирование полногопериода Т2 кривой напряжения. Принципиально каждая из групп при соответствующем изменении угла, а может создать напряжение, изменяющееся по синусоидальному закону. Однако ток выпрямителя может протекать только в одном направлении, поэтому для формирования полного периода кривой тока используются 2 группы тиристоров (катодная и анодная). Катодная группа вентилей обеспечивает протекание тока в течение положительного полупериода, а анодная группа - в течение отрицательного полупериода. Две группы вентилей обеспечивают также режим инвертирования, который необходим при рекуперации электрической энергии в сеть. Так как катодная и анодная группы включены встречно-параллельно, средние значения их выходных напряжений должны быть одинаковыми по амплитуде и противоположными по знаку для ограничения уравнительных токов. Это достигается при условии, если углы управления  и и  катодной и анодной групп связаны соотношением катодной и анодной групп связаны соотношением  = =  — —  . Однако мгновенные значения напряжений при этом существенно различаются, поэтому для ограничения высших гармонических составляющих токов в нагрузке в схему . Однако мгновенные значения напряжений при этом существенно различаются, поэтому для ограничения высших гармонических составляющих токов в нагрузке в схемувключаются реакторы L (рис. 2.6). В схемах НПЧ протекание уравнительного тока также исключается благодаря запиранию всех тиристоров группы, которая в данный момент времени не проводит тока нагрузки. Это достигается снятием управляющих импульсов в соответствующие моменты времени. В таком случае уравнительные реакторы могут быть существенно уменьшены или полностью исключены. При этом способе управления в каждую фазу нагрузки включается датчик тока, который в зависимости от знака выходного тока дает команду в схему управления для снятия управляющих импульсов с тиристоров непроводящей группы. В 3-фазной схеме используется 3 подобных 1-фазных преобразователя с взаимным фазовым сдвигом 120° (см. рис. 2.6). Этот преобразователь содержит 18 тиристоров, однако при подобной мостовой схеме их потребуется 36. При работе преобразователя на АД необходимо регулировать напряжение и частоту. Условие получения синусоидальной волны выходного напряжения при изменении угла управления от 0 до л которое было приведено выше, не является обязательным. Если установить начальный угол управления, равный  /2, а затем медленно изменять его в пределах ± /2, а затем медленно изменять его в пределах ± /2 (что было сделано в нашем /2 (что было сделано в нашемпримере) в обе стороны от начального значения, то получим выходное напряжение низкой частоты с максимальным значением ±U  при углах при углахуправления 0 и 180°. При уменьшении диапазона колебаний  по обе стороны от по обе стороны отначального значения  /2 углы управления будут больше 0 или меньше 180°. В /2 углы управления будут больше 0 или меньше 180°. Вэтом случае также создается синусоидальная волна напряжения, но с меньшим амплитудным значением, т. е. осуществляется регулирование напряжения. Выходная частота НПЧ в этом случае определяется скоростью изменения  относительно угла  /2. Следовательно, и напряжение, и частота формируются /2. Следовательно, и напряжение, и частота формируютсяуправляющими импульсами системы управления, воздействующими на тиристоры. На вход системы управления НПЧ (рис. 2.7) подаются сигналы: U  - в - всоответствии с заданием на амплитуду выходного напряжения; U  - с заданием - с заданиемна частоту. Задающее устройство ЗУ, представляющее собой низкочастотный задающий генератор, формирует управляющие напряжения  , ,  и и , ,образующие 3-фазную систему. Эти сигналы поступают в системы импульсно- фазового управления СИФУ1- СИФУЗ, которые вырабатывают управляющие импульсы для открытия тиристоров вентильных групп ВГ1 - ВГЗ. Следует отметить, что задающие сигналы, кроме создания различных импульсов, изменяют углы управления анодной и катодной групп таким образом, чтобы выполнялось соотношение  . Реверс АД, подключенного к . Реверс АД, подключенного кпреобразователю, осуществляется изменением чередования фаз задающего генератора и, следовательно, в силовой схеме не требуется проводить никаких переключений.   5. Меры безопасной эксплуатации электроприводовПо типу защиты от поражения электрическим током электропривод относится к I классу ГОСТ 12.2.013.0 – 91. В целях обеспечения безопасности при подключении электропривода и его обслуживании необходимо соблюдать “Правила устройства электроустановок” [15], “Правила эксплуатации электроустановок потребителей” и “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок” (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). К работе с электроприводом допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Место проведения работы электропривода: а) помещения без повышенной опасности; б) помещения с повышенной опасностью. К работе с электроприводом (класса I) в помещениях с повышенной опасностью допускается персонал, имеющий группу II. Подключение, техническое обслуживание (регулировка, проверка) электропривода совместно с устройствами защитного отключения от электрической сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть, в соответствии с требованиями. Запрещается эксплуатировать электропривод с устройствами защитного отключения в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада и дождя. Подключение вилки устройства защитного отключения производить в сухих закрытых помещениях к штепсельной розетке, имеющей заземленный контакт. В помещениях с повышенной опасностью устройства защитного отключения должно быть размещено в щитках со степенью защиты не ниже IP 44, при наружной установке не ниже IP 54. В случае подключения электропривода с устройствами защитного отключения на строительной площадке номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть не более 30 мА. Электропривод с устройствами защитного отключения должен включаться в схему питания последовательно с автоматическим выключателем или предохранителем [15]. При этом номинальный ток нагрузки устройствами защитного отключения должен быть на ступень выше или равен номинальному току автоматического выключателя или предохранителя. Обслуживающему персоналу запрещается: а) производить подключение электропривода с устройствами защитного отключения через сетевые удлинители на открытых площадках; б) работать неисправным электроприводом (повреждение токоподводящего провода и его защитной трубки; появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; нехарактерного шума; нечеткой работе выключателя; появлении трещин на рукоятке выключателя); в) оставлять электропривод, подключенным к сети, без надзора; г) устранять неисправности электропривода, подключенного к электрической сети; д) натягивать и перекручивать токоподводящий провод; Электропривод должен быть отключен выключателем при внезапной остановке вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей. Включение электропривода производить только после устранения неисправности. Токоподводящий провод должен быть защищен от случайного повреждения (например, токоподводящий провод следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение токоподводящего провода с горячими и масляными поверхностями не допускается. Все виды технического обслуживания должны производиться после отключения электропривода от сети. 6. Подготовка к работе электропривода и порядок его работыПрименять электропривод допускается только в соответствии с назначением. При эксплуатации электропривода необходимо соблюдать все требования по эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов. При подготовке к работе необходимо осмотреть электропривод и убедиться: а) в соответствии комплектности; б) в надежности затяжки резьбовых соединений; в) в исправности токоподводящего провода, его защитной трубки; г) в исправности выключателя, наличии и исправности защитного кожуха вентилятора; д) в соответствии напряжения и частоты тока сети напряжению и частоте тока электропривода; е) проверить работу электропривода на холостом ходу. При работе на электродвигателе устанавливается защитное заземление от напряжения прикосновения, на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой. Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него кабельная линия должна быть заземлена также со стороны электродвигателя. В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением. Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы и др.), штурвалы запорной арматуры (задвижек, вентилей, шиберов и т.п.) должны быть заперты на замок. Кроме того, приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт. Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью в оперативном журнале. Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих аппаратов должно быть снято напряжение. На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди", а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры - "Не включать! Работают люди". На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, должны быть вывешены плакаты "Стой! Напряжение" независимо от того, находятся они в работе или остановлены. Допускаются работы по одному наряду на электродвигателях одного напряжения, выведенных в ремонт агрегатов, технологических линий, установок. Допуск на всей заранее подготовленные рабочие места разрешаете выполнять одновременно, оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется. При этом опробование или включение в работу любого из перечисленных в наряде электродвигателей до полного окончания работы на других не допускается. Порядок включения электродвигателя для опробования должен быть следующим: а) производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу; б) оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы. После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место и бригада по наряду повторно допускается к работе на электродвигателе. 7. Порядок ревизии и ремонта центробежных насосовОсмотр (ревизия) насосов должен производиться ежедневно. При каждой остановке, а при работающих насосах — без остановки мастер, механик станции или старший по смене должны проверять состояние крепления фундаментных болтов и контрольных штифтов, соединительных муфт и фланцевых соединений насосов, подшипников насоса (количество и качество смазки в них), сальников насоса и их набивки. Необходимо постоянно наблюдать за плавностью хода агрегата, биением и вибрацией вала. В процессе эксплуатации часть деталей изнашивается быстрее других элементов насоса. Время изнашивания деталей в основном зависит от чистоты перекачиваемой жидкости, ее температуры, величины разрежения во всасывающем трубопроводе насоса и пр. Наиболее быстро изнашиваются защитные и уплотняющие кольца, защитные втулки и сальниковая набивка. Величина радиального зазора в уплотнительных кольцах центробежных насосов устанавливается заводом-изготовителем и в среднем для колец диаметром до 500 мм должна быть равна 0,2—0,3, для колец большего диаметра — соответственно 0,3—0,6 мм. В сроки, устанавливаемые главным инженером и в зависимости от конструкции и условий работы насоса, но не более чем через 8—10 тыс. ч. его работы должна производиться полная ревизия (капитальный ремонт насоса). Перед началом и после капитального ремонта проводится контрольное испытание насоса для установления качества ремонта и характеристики насоса. До проведения испытания контрольно-измерительные приборы следует проверить и установить поправки к их показаниям. Заключение В данном дипломном проекте была разработана станция автоматического управления насосной станцией с двумя питательными центробежными насосами, которые применяются для подачи питательной воды в паровые котлы угольной котельной предприятия ЗАО «ГХК «Бор»». Сформулированы требования к электроприводу насосов, и сделан обзор способов регулирования подачи питательной воды. В соответствии с современными требованиями была выбрана система управления, которая построена на базе частотного преобразователя и асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Сделан обзор существующей насосной техники, и под требуемые технологические параметры котла был выбран насос. Рассчитана мощность требуемого электродвигателя, выбран асинхронный двигатель и также построены его механические характеристики. Подробно описаны функции преобразователя, а также выполнено его теоретическое программирование в соответствии с условиями эксплуатации. Были разработаны функциональная, электрическая принципиальная и технологическая схемы. В соответствии с техническим заданием реализованы устройства индикации режимов работы электродвигателя, аварии преобразователя частоты. Также имеется возможность осуществлять выбор рабочего и резервного насосов, аварийный останов двигателей, автоматический запуск при аварии преобразователя. Сделана блокировка от одновременного срабатывания контакторов для запуска одного и того же двигателя от сети и от преобразователя, а также от одновременного запуска двух двигателей. Основываясь на проведенном экономическом расчете можно сделать вывод, что внедрение частотно регулируемого электропривода на насосной станции принесет довольно ощутимый экономический эффект. Помимо экономической выгоды от внедрения такой системы управления повысится надежность работы системы, что позволит избежать перерыва в технологическом процессе, а также повысит срок службы насосов и двигателей. В проекте также рассмотрены основные аспекты безопасной эксплуатации электроприводов насосов. Внедрение частотно регулируемых электроприводов насосов отвечает всем современным требованиям и позволяет существенно экономить электроэнергию, снизить эксплуатационные затраты на обслуживание электропривода, повысить производительность труда, увеличить срок службы двигателей и насосов, избежать опасных последствий гидравлический ударов, а также снизить нагрузку на персонал. Список использованной литературы.

|