Неврология 3 тема. Движения и их расстройства. Пирамидная система. Кортиконуклеарные пути, особенности двигательной иннервации ядер черепномозговых нервов.

Скачать 142.5 Kb. Скачать 142.5 Kb.

|

|

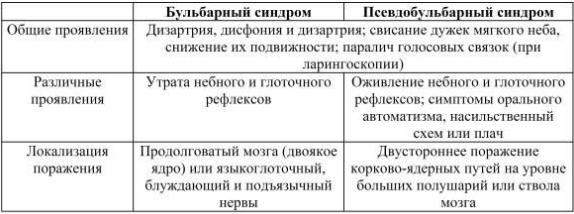

Движения и их расстройства. Пирамидная система. Кортико-нуклеарные пути, особенности двигательной иннервации ядер черепно-мозговых нервов. Двигательные пары черепно-мозговых нервов - VII, Х, XI, XII. Невриты и нейропатии лицевого нерва. Ганглионит коленчатого узла (синдром Ханта). Бульбарный и псевдобульбарный синдромы. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Движения и их расстройства Движение – универсальное проявление жизнедеятельности, обеспечивающее возможность активного взаимодействия как составных частей тела, так и целого организма с окружающей средой путем перемещения в пространстве. Виды: Непроизвольные движения — это движения, возникающие независимо от желания человека в ответ на воздействие различных раздражителей. Движения, которые осуществляются за счет сегментарного аппарата спинного мозга, мозгового ствола по типу простого рефлекторного двигательного акта. Пирамидная система. Кортико-нуклеарные пути, особенности двигательной иннервации ядер черепно-мозговых нервов. Двигательные пары черепно-мозговых нервов - VII, Х, XI, XII. Невриты и нейропатии лицевого нерва. Невропатия лицевого нерва. Заболевание может иметь воспалительное, компрессионное, ишемическое происхождение. Наиболее уязвимым отрезком нерва является тот, который расположен в узком извитом канале длиной 30-33 мм, где вследствие отека, вызванного воспалением, может наступить его сдавление. Заболевание провоцируют переохлаждение, травма и инфекция. Невропатия может быть осложнением отита, мезотимпанита, паротита, воспалительных процессов в мозге, но может быть и результатом нейротропной вирусной инфекции (опоясывающего герпеса). Клинические проявления. Поражение лицевого нерва сопровождается параличом или парезом мимической мускулатуры. Крайне редко встречается двустороннее поражение нерва. За 1-2 дня до развития двигательных расстройств могут наблюдаться легкие или умеренные боли и парестезии в области уха и сосцевидного отростка, если поражен лицевой нерв до отхождения барабанной струны. Реже боли возникают спустя 2-5 дней после развития паралича мимической мускулатуры и держатся 1-2 нед. Особенно сильные боли отмечаются при поражении лицевого нерва на уровне узла коленца. Клиническая картина невропатии лицевого нерва во многом зависит от уровня поражения. При поражении корешка лицевого нерва в области его выхода из мозгового ствола в области мостомозжечкового угла клиническая картина невропатии VII нерва может сочетаться с симптомами поражения тройничного и вестибулокохлеарного нервов. Поражение лицевого нерва в костном канале до отхождения большого каменистого нерва кроме паралича мимической мускулатуры сопровождается уменьшением слюно- и слезоотделения вплоть до сухости глаза (ксерофтальмия), снижением надбровного и корнеального рефлексов, расстройством вкуса, гиперакузией. Поражение до отхождения стременного нерва дает ту же симптоматику, но вместо сухости глаза слезоотделение повышается; если лицевой нерв поражается дистальнее отхождения стременного нерва, то гиперакузия отсутствует. Поражение барабанной струны приводит к нарушению вкусовой чувствительности на одноименных передних 2/3 языка. При поражении лицевого нерва после выхода из шилососцевидного отверстия преобладают двигательные расстройства. В большинстве случаев прогноз заболевания благоприятный. Полное выздоровление наступает примерно у 75% больных, но по прошествии 3 мес вероятность восстановления значительно уменьшается. Более благоприятен прогноз тогда, когда нерв поражается после выхода из шилососцевидного отверстия, но лишь при отсутствии отогенных факторов, хронического воспаления околоушной слюнной железы. При отогенных и травматических невропатиях восстановление может вообще не наступить. Относительно благоприятно течение рецидивирующих невропатий лицевого нерва, но каждый последующий рецидив протекает тяжелее предыдущего, восстановление функций затягивается и становится неполным. Через 2-3 мес при любой форме заболевания может развиться контрактура мимических мышц. При этом глазная щель сужена, мимические складки, особенно носогубная, подчеркнуты, в пораженных мышцах возможны миоклонические подергивания. Лечение. При острых поражениях лицевого нерва назначают в первую очередь противовоспалительную и противоотечную терапию, спазмолитические средства, витамины группы В, большие дозы никотиновой кислоты. Из противовоспалительных средств в первые дни применяют глюкокортикоиды, предупреждающие развитие контрактур (преднизолон по 30-60 мг/сут). Используется введение гидрокортизона на область шилососцевидного отростка методом фонофореза. Можно применить нестероидные противовоспалительные средства (индометацин). При болевом синдроме назначают анальгетики. Дальнейшие лечебные мероприятия должны быть направлены на ускорение регенерации пораженных нервных волокон и восстановление проводимости сохранившихся, на предупреждение атрофии мимических мышц, профилактику контрактур. С 5-7 дня заболевания назначают тепловые процедуры: УВЧ-терапию, парафиновые, озокеритовые и грязевые аппликации на здоровую и пораженную стороны лица. В подостром периоде назначают лечебную гимнастику, массаж мимической мускулатуры, рефлексотерапию (иглотерапию). Лечение проводится под контролем тонуса мимической мускулатуры с целью предупреждения контрактур. При их формировании возможно локальное введение ботулинического токсина (ботокс). Возможно хирургическое вмешательство в случаях, не поддающихся консервативной терапии, - декомпрессия нерва в костном канале, невролиз и сшивание нерва (его пластика), корригирующие операции на мимических мышцах при их контрактурах. 2 источник: Причины, вызывающие поражение лицевого нерва: 1)Ятрогенные повреждение (удаление опухолей мосто – мозжечкового угла, операции на органах слуха, вмешательства на околоушной области и на лице) 2)Травмы (травмы черепа и головного мозга, сопровождающиеся переломом костей основания черепа, ранения шеи и лица) 3)Воспалительные поражения (невриты и отогенные повреждения) Симптомы поражения лицевого нерва При синдроме полного нарушения проводимости развивается атрофия и паралич мимических мышц соответствующей половины лица. Наблюдается выраженная асимметрия мышц лица в покое, имеется сглаженность морщин на поражённой стороне лица, нарушаются акты жевания и глотания. Отсутствуют движения нижнего века, нарушается слёзоотделение. На повреждённой стороне при произношении согласных и надувании щёк, щека колеблется подобно парусу («парусит»), жидкая пища выливается из угла рта. Синдром частичного нарушения проводимости проявляется парезом мимических мышц соответствующей половины лица. Остальные признаки в той или иной мере присутствуют. Большая часть методов инструментального обследования, активно применяемых в предыдущие десятилетия (реоэнцефалография, исследование электровозбудимости мышц и кривой «интенсивность – длительность», кожная термометрия и т.д.) в настоящий момент канули в Лету. Актуальными на данный момент являются ЭМГ и МРТ. Лечение поражений лицевого нерва При частичном нарушении проводимости проводится консервативное лечение, которое назначается врачом, специализирующимся на патологии периферических нервов. Комплекс мероприятий включает инъекции кортикостероидов, массаж, ЛФК, электростимуляцию мышц, приём витаминов группы В, препаратов, улучшающих микроциркуляцию. Лично я не являюсь сторонником применения иглорефлексотерапии; считаю, что в результате применения иглорефлексотерапии развивается ранняя контрактура мимических мышц (подчёркиваю – это моё оценочное суждение). Наличие у пациента синдрома полного нарушения проводимости в течении 3-4 месяцев является поводом для хирургического лечения. Решение об операции здесь принимается сугубо индивидуально, исходя из характера патологии и динамики течения заболевания. Операции можно разделить на несколько групп: 1)операции на интракраниальном отделе лицевого нерва (декомпрессия нерва в фаллопиевом канале). 2)операции на экстракраниальном отделе (шов нерва, аутопластика нерва, невролиз нерва). 3)реиннервация лицевого нерва, при невозможности восстановления целостности ствола. 4)пластические операции для коррекции косметического дефекта. Ганглионит коленчатого узла (синдром Ханта). Синдром узла коленца (синонимы: ганглионит узла коленца, невралгия узла коленца, синдром Ханта) вызывается вирусом. Проявляется характерной для ганглионитов триадой: герпетическими высыпаниями, болевым синдромом и гипестезией в зоне иннервации узла. Появляются серозные высыпания в области барабанной полости, перепонки, наружного слухового прохода, ушной раковины, козелка, противокозелка, области слуховой трубы, язычка, нёба, миндалины. Периодические или постоянные боли возникают преимущественно в области уха, но нередко распространяются на затылок, лицо, шею. Вследствие вовлечения проходящих рядом волокон лицевого нерва могут наблюдаться симптомы его поражения в виде пареза мимической мускулатуры, снижения вкуса на передних 2/3 языка, ощущения шума, звона в ухе. Заболевание может длиться несколько недель. В большинстве случаев прогноз в отношении выздоровления благоприятный, хотя бывают рецидивы. Лечение. При неосложненном течении ганглионита (ограниченные высыпания, сохранные двигательные и чувствительные функции) лечение симптоматическое (анальгетики, местно - антисептики). В более тяжелых случаях показано раннее назначение противовирусных препаратов (ацикловир, фамцикловир). Ацикловир вводят внутривенно по 5 мг/кг 3 раза в сутки 5-7 дней, затем назначают внутрь по 1600-2000 мг/сут в течение 2 нед. Бульбарный и псевдобульбарный синдромы. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Бульбарный синдром. Сочетанное поражение языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов по периферическому типу приводит к развитию так называемого бульбарного паралича. Он возникает при поражении ядер IX, Х и XII пар черепных нервов в области продолговатого мозга или их корешков на основании мозга, или самих нервов. Это может быть как одностороннее, так и двустороннее поражение. Последнее несовместимо с жизнью. Наблюдается при боковом амиотрофическом склерозе, нарушении кровообращения в области продолговатого мозга, опухолях ствола, стволовых энцефалитах, сирингобульбии, полиоэнцефаломиелите, полиневрите, аномалии большого затылочного отверстия, переломе основания черепа. Возникает паралич мягкого неба, надгортанника, гортани. Голос становится гнусавым, глухим и хриплым (афония), речь – невнятной (дизартрия) или невозможной (анартрия), нарушается акт глотания: жидкая пища попадает в нос, гортань (дисфагия), отсутствуют глоточный и небный рефлексы. При осмотре выявляются неподвижность небных дужек и голосовых связок, фибриллярные подергивания мышц языка, их атрофия, подвижность языка ограничена вплоть до глоссоплегии. В тяжелых случаях наблюдаются нарушения жизненно важных функций организма (дыхания и сердечной деятельности). Расстройства глотания, фонации и артикуляции речи могут возникать в тех случаях, когда поражаются не сами IX, Х и XII пары черепных нервов, а корково‑ядерные пути, соединяющие кору большого мозга с соответствующими ядрами черепных нервов. В данном случае продолговатый мозг непосредственно не поражается, поэтому этот синдром получил название «сложный бульбарный паралич» (псевдобульбарный синдром). Псевдобульбарный синдром. Основным отличием псевдобульбарного синдрома является то, что, будучи параличом центральным, он не ведет к выпадению стволовых рефлексов, связанных с продолговатым мозгом. При одностороннем поражении надъядерных путей никаких расстройств функции языкоглоточного и блуждающего нервов не наступает вследствие двусторонней корковой связи их ядер. Возникающее при этом нарушение функции подъязычного нерва проявляется лишь отклонением языка при высовывании в сторону, противоположную очагу поражения (т.е. в сторону слабой мышцы языка). Расстройства речи при этом обычно отсутствуют. Таким образом, псевдобульбарный синдром возникает только при двустороннем поражении центральных двигательных нейронов IX, Х и XII пар черепных нервов. Как и при любом центральном параличе, атрофии мышц и изменения электровозбудимости при этом не бывает. Кроме дисфагии, дизартрии, выражены рефлексы орального автоматизма: назолабиальный, губной, хоботковый, ладонно‑подбородочный Маринеску – Радовичи, а также насильственные плач и смех. Отмечается повышение подбородочного и глоточного рефлексов. Поражение корково‑ядерных путей может произойти при различных церебральных процессах: сосудистых заболеваниях, опухолях, инфекциях, интоксикациях и травмах головного мозга. Клинически псевдобульбарный синдром характеризуется: •расстройством глотания – дисфагией •нарушением артикуляции - дизартрией или анартрией •изменением фонации - дисфонией (осиплостью) •парез мышц языка, мягкого неба и глотки не сопровождается атрофией и выражен значительно меньше чем при бульбарном параличе •оживлением глоточного, нижнечелюстного рефлексов, вызываются рефлексы орального автоматизма (хоботковый, ладонно-подбородочный, сосательный и т.д.), которые связаны с сопутствующим нарушением функции центральных мотонейронов и корково-ядерных путей к ядрам лицевого и тройничного нервов •больные вынуждены принимать пищу медленно, поперхиваются при глотании из-за попадания жидкой пищи в нос (парез мягкого неба) •отмечается слюнотечение •часто сопутствуют приступы насильственного смеха или плача, которые не связаны с эмоциями и возникают вследствие спастического сокращения мимических мышц •могут наблюдаться слабодушие, нарушение внимания, памяти с последующим снижением интеллекта Наиболее частой причиной псевдобульбарного синдрома являются сосудистые заболевания головного мозга (двусторонние неврологические нарушения возникают после повторных ишемических или геморрагических инсультов, следствием которых является образование множественных мелких очагов поражения в полушариях головного мозга), рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, тяжелая черепно-мозговая травма.  |