Экстенсивный путь

Скачать 216.51 Kb. Скачать 216.51 Kb.

|

|

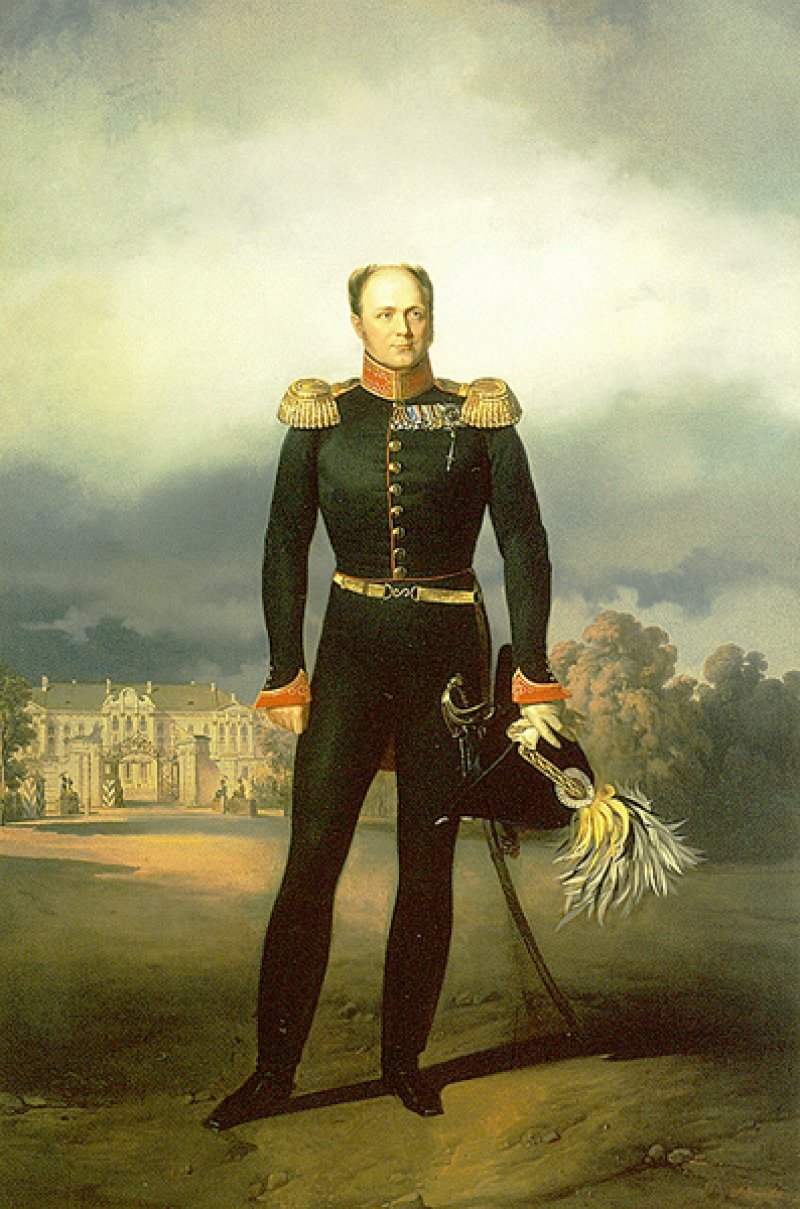

50. Россия в первой четверти ХIХ в. Основные понятия и термины по теме: экстенсивный путь. План изучения темы: Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 – 1825 гг. Аракчеевщина. Военные поселения. Краткое изложение теоретических вопросов В  первой половине XIX в. российская империя представляла собой огромную континентальную страну. Она состояла из 69 губерний и областей, которые делились на уезды. Россия являлась аграрной страной, так как 90% населения составляли крестьяне. Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. Прирост сельскохозяйственной продукции происходил преимущественно за счет расширения площади посевов, т.е. экстенсивным путем. первой половине XIX в. российская империя представляла собой огромную континентальную страну. Она состояла из 69 губерний и областей, которые делились на уезды. Россия являлась аграрной страной, так как 90% населения составляли крестьяне. Основной отраслью экономики оставалось сельское хозяйство. Прирост сельскохозяйственной продукции происходил преимущественно за счет расширения площади посевов, т.е. экстенсивным путем. В 1801 г. российским императором стал Александр I (1801 – 1825). Еще будучи наследником престола, он познакомился с некоторыми представителями молодой дворянской аристократии. Это Я.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей и А.А. Чарторыйский.С ними Александр делился планами по будущему устройству России. После вступления на престол Александр обсуждал государственные дела со своими «молодыми друзьями». Негласный комитет, как тогда называли их собрания, начал выполнение воли императора по определению основных направлений реформ, взяв за образец государственное устройство Англии и Франции. 8 сентября 1802 г. на основании Манифеста Александра I «Об учреждении министерств» вместо существовавших ранее коллегий в России было образовано 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Каждое министерство получило «Наказ» (положение), которым определялись его задачи. Самым большим и многопрофильным стало Министерство внутренних дел. Провозглашалось, что каждый министр будет иметь инструкцию, которая точно определит объем его полномочий. Все вопросы, превышавшие министерскую власть, разрешались императором на основании министерского доклада. Россия в первой половине XIX в. сосредоточила свое внимание преимущественно на решении крестьянского вопроса, проблемы крепостного права. Первые шаги в этом направлении были сделаны в начале правления Александра I. 20 февраля 1803 г. выходит указ о «вольных хлебопашцах», который разрешал помещикам по их усмотрению отпускать крестьян на волю с землей за выкуп по договору. Указ носил рекомендательный характер и не мог решить проблемы. За 25 лет в разряд свободных хлебопашцев поступило только 47 тыс. крестьян. В годы царствования Александра I был создан целый ряд проектов освобождения крестьян, ставившихся нереализованными из-за финансового кризиса, который Россия переживала в эти годы, и из-за страха перед реальным освобождением крестьян и опасения недовольства крупнейших дворян-крепостников. Дальнейшие реформы связаны с именем М. М. Сперанского, статс-секретаря при Александре I. По плану Сперанского министры были ответственны перед законодательным органом – Государственной думой, но назначаться и вмещаться должны были только императором. Ни один закон не имел силы без рассмотрения в Государственной думе. Кроме дворянства к выборам допускались купцы, мещане и государственные крестьяне. 1 января 1810 г. был учрежден Государственный совет, который должен был стать верхней палатой российского парламента. В ноябре 1815 г. император утвердил конституцию для Польши (Царство Польское), которая получила довольно широкую автономию. По поручению Александра I один из бывших членов Негласного комитета (Н.Н. Новосильцев) приступил к работе над проектом конституции для России. Подготовленный им документ (Государственная уставная грамота Российской империи) вводил федеративный принцип государственного устройства. Законодательная власть делилась между императором и двухпалатным парламентом. Уставная грамота предоставляла гражданам Российской империи свободу слова, вероисповеданий, печати, гарантировала неприкосновенность личности. О крепостном праве в этом документе ничего не говорилось. В 1818 – 1819 гг. Александр I предпринял попытки решить и крестьянский вопрос. Он поручил подготовить соответствующие проекты А.А. Аракчееву, который разработал план постепенной ликвидации крепостного права путем выкупа помещичьих крестьян с их наделом казной. Тем не менее, планы политической реформы и отмены крепостного права остались нереализованными. В 1816 – 1819 гг. личную свободу получили лишь крестьяне Прибалтики. При этом помещики сохранили в полной собственности все земельные угодья. За аренду помещичьей земли крестьяне по-прежнему были обязаны выполнять барщинную повинность. Многочисленные стеснения (например, ограничение права на перемену места жительства) существенно урезали личную свободу крестьян. К 1821 – 1822 гг. отказ Александра I от каких-либо преобразований стал совершившимся фактом. Отказавшись от реформ, он взял курс на укрепление основ существующей системы. Жесткая и бессмысленная ситуация насаждалась в армии. Наиболее зримым воплощением утверждавшегося в стране полицейского режима явились военные поселения. Впервые в царствование Александра I они были организованы еще в 1810 г., однако широкое распространение получили с 1816 г. К концу правления Александра I на положение военных поселян было переведено примерно 375 тыс. государственных крестьян, что составляло около трети русской армии, которую, очевидно, в перспективе предполагалось всю сделать «поселенной». Созданием военных поселений самодержавие рассчитывало решить сразу несколько проблем. Прежде всего, это позволяло уменьшить расходы на содержание армии, что было чрезвычайно важно при расстройстве финансов в последние годы царствования Александра I. Переводившиеся в разряд военных поселян крестьяне совмещали сельскохозяйственные работы с занятиями военным делом. Таким образом, вооруженные силы переводились на «самоокупаемость». С другой стороны, «поселение» армии должно было обеспечить ее комплектование в мирное время за счет естественного прироста в военных поселениях. Тем самым в перспективе можно было ликвидировать рекрутчину – одну из наиболее обременительных крестьянских повинностей. Наконец, перевод в разряд военных поселян казенных крестьян усиливал административный надзор за государственной деревней. Поселенные войска образовали Отдельный корпус военных поселений, которым командовал А.А. Аракчеев. Жизнь поселян была настоящей каторгой. Они не имели права уходить на заработки, заниматься торговлей или промыслом. Военные поселяне испытывали на себе двойные тяготы – солдатской и крестьянской жизни. Их дети с 12 лет отбирались от родителей и переводились в разряд солдатских детей, а с 18 лет считались находящимися на действительной военной службе. Вся жизнь военных поселян подчинялась жесткому казарменному распорядку и строжайше регламентировалась. В поселениях царил произвол начальства, существовала система бесчеловечных наказаний. Военные поселения не оправдали тех надежд, которые с ними связывали правящие круги. Однако Александр I, убежденный в целесообразности «поселения» армии, с упорством, достойным лучшего применения, отстаивал их. Наступление реакции проявилось и в политике правительства в области образования. В 1817 г. Министерство народного просвещения было преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвещения. В нем сосредоточивалось управление и церковными делами, и вопросами народного образования. Влияние религии на культурную жизнь страны возросло. Сразу же началась атака на университеты. Консервативные начала воплотились и в практических мерах, принимавшихся императором в отношении крестьянства. Так, до 1815 г. формально сохранял силу закон, в соответствии с которым только крестьяне, записанные за помещиками по первым двум ревизиям, не могли «отыскивать вольность». Теперь этого права лишились и все остальные категории помещичьего крестьянства. В 1822 г. Александр I утвердил решение Государственного совета «Об отсылке крепостных людей за дурные проступки в Сибирь на поселение». Таким образом, даже те ничтожные уступки крепостным, на которые Александр I пошел в начальный период своего правления, существенно урезались. В ноябре 1825 г. на 47 году жизни в Таганроге умер Александр I, не закончив свои реформы. Вопросы для самоконтроля по теме: Что представляет собой России в начале XIX в.? Какие основные события в стране произошли в годы правления Александра I? Можно ли рассматривать указ о «вольных хлебопашцах» как преддверие реформы по отмене крепостного права в России? Почему? Почему военные поселения не оправдали надежд правящей верхушки? Каково было положение российских крестьян в царствование Александра I? Задание: Внимательно прочитайте теоретический материал Составьте конспект по данной теме. |