кора выветривания. Геологогеофизический факультет

Скачать 0.69 Mb. Скачать 0.69 Mb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кузнецов Сергей Андреевич Курс II, группа (19501) Курсовая реферативная работа КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Научный руководитель Канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Марусин Василий Валерьевич Рецензент Костарева Алёна Владимировна, группа 19501 Новосибирск, 2021 АННОТАЦИЯ В данной курсовой работе были рассмотрены исторические факты, общие сведения и месторождения связанные с корой выветривания, а также ее связь с другими дисциплинами Курсовая работа, изложенная на 28 страницах, состоит из 6 глав, включает в себя 8 рисунков и 1 таблиц. При написании работы использованы 15 литературных источников. Ключевые слова: кора выветривания, процессы выветривания, корообразующие факторы ABSTRACT In this course work, historical facts, general information and deposits related to the weathering crust, as well as its relationship to other disciplines, were considered The course work comprises 28 pages, 6 chapters and includes 8 figures and 1 table. 20 sources were used, when preparing the course work. Keywords: weathering crust, weathering processes, course-forming factors СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕКора выветривания является удивительным геологическим объектом, выделяющимся многообразием происходимых в ней процессов. Разрушение и переотложение минералов сопровождается образованием разнородных месторождений полезных ископаемых, которые имеют очень большой практический интерес. Изучение коры выветривания является трудоемким, но очень полезным процессом. Полученные при этом знания активно используются в научном мире. Поэтому на данный момент актуальность этой темы не вызывает никаких сомнений. Целью данной курсовой работы является анализ и изучение имеющихся литературных данных по теме кора выветривания. Задачами, необходимыми для достижения цели, являются: 1. Исследование исторического развития, данной области познания 2. Разбор объектов и предметов исследования, связанных с корой выветривания 3. Анализ и обобщение современных знаний о представлении строения и формирования коры выветривания и протекающих в ней процессов 4. Описание основных методов изучения коры выветривания 5. Рассмотрение связи с другими научными дисциплинами. 6. Обзор исследований, проводимых институтах геологического профиля Новосибирского научного центра СО РАН. ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОРТермин «выветривание» был введен очень давно и перешел в русский язык из Германии, однако сегодняшнее определение сильно разнится с первоначальным вариантом (Добровольский, 1969). 1879 году Швейцарским ученым А. Геймом было введено понятие – «кора выветривания», под которым понималась рыхлая, разрушенная масса коренных пород, залегающая на поверхности литосферы. До сих пор некоторые ученые под корой выветривания предполагают только это определение (Добровольский, 1969; https://geo.web.ru/). Конец 19 века связан с систематичным изучением коры выветривания русскими учёными В.И. Вернадским, В.В. Докучаевым, К.Д. Глинкой, Н.А. Богословским, П.А. Земятченским. К.Д. Глинка изучил выветривание самой распространенной группы минералов – силикатов. Предложил идеи о стадийности выветривания, устойчивости минералов и др. Так же заключил связь процессов корообразования с климатическими условиями. С появлением науки геохимии была выявлена чрезвычайная сложность процессов выветривания, и появился аппарат для теоретического описания коры выветривания (Добровольский, 1969). В русском языке слово выветривание созвучно с действием ветра, что создает ложное представление, поэтому некоторые ученые употребляли термин изменение (альтерация), но он не прижился в русском языке. А.Е. Ферсман (1934) ввел понятие «гипергенез», которое с точки зрения современной геологии является более точным и определяется как комплекс химических и физико-химических явлений, которые протекают на границе между атмосферой и твердой земной оболочкой (Добровольский, 1969). Толчком в исследовании кор выветривания стала необходимость решения практических задач. И началось развитие следующих направлений. 1-ым направлением стало изучение коры выветривания рудных месторождений. С.С. Смирнов первым установил основные особенности коры выветривания гипогенных месторождений и факторы её образования, а так же выявил характерные геохимические черты гипергенеза основных рудных элементов (Добровольский, 1969). 2-ое направление связано с исследованием процесса гипергенеза древних кор выветривания. Большой вклад в продвижение этого направления сделал И.И. Гинзбург, который установил особенности кор выветривания различных районов СССР (Добровольский, 1969). 3-ье направление связано с изучением процессов современного выветривания. Опытным путем устанавливалась связь между процессами выветривания и различными физико-химическими условиями, однако это усложнялось отсутствием практического интереса исследования молодых непромышленных кор (Добровольский, 1969).. Б.Б. Полынов в 1934 построил модель выветривания, как процесс закономерного перераспределения химических элементов, в которой различные типы кор выветривания рассматривались как стадии этого процесса (Добровольский, 1969). Важную роль живого вещества в процессах выветривания и литогенеза описали в 1956г французский ученый П. Эрар и немецкий В. Кубиен. Так же второй из них способствовал развитию минералогии и геохимии гипергенеза. Он установил микротекстуры некоторых типов коры выветривания, которые используются для палеографической реконструкции, которая, в свою очередь, является очень важной. Ведь строение и состав коры отражает геологическую обстановку времен ее формирования (Добровольский, 1969). В настоящее время, с появлением новых научных знаний в разных областях, с усовершенствованием методов исследований, с разработкой новых технологий происходит более детальное изучения кор выветривания, систематизируется вся полученная информация, совершается точный прогноз и оценка ресурсов, происходит развитие месторождений и добыча полезных ископаемых (Сахновский и др., 2009). ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙОбъектом изучения коры выветривания является горная порода гипергенных зон, изучается как измененная, так и первичная порода. Комплекс методов, направленный на исследование этих пород и, связанных с ними, гипергенных процессов, позволяет выяснить закономерности географии коры выветривания (Добровольский, 1969). Предметами исследования коры выветривания являются состав, структурные и текстурные особенности минералов, динамика гипергенных процессов. Гипергенные процессы характеризуются отсутствием резких эндогенных эффектов, таких как перекристаллизация, мощный метаморфизм и др., поэтому важнейшими являются методы микроскопического исследования состава. Которые в совокупности с химическими методами дадут необходимые данные (Добровольский, 1969). Основными целями исследования кор выветривания являются изучения их строения и поиск полезных ископаемых. Задачи, поставленные в изучении коры выветривания: 1. Установление мощности, состава и строения; 2. Определение возраста; 3. Установление морфологии. ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ3.1. Общие сведения о корах выветривания Продукты разрушения и изменения горных пород (метаморфические, магматические, осадочные) под воздействием совокупности физического, химического и биологического выветривания и различных источников энергии разделяются на подвижные и остаточные. Сущность первого вида заключается в выносе выветриваемого материала с места их образования, второго – наоборот, в накоплении и отложении. Рыхлыми отложениями продуктов выветривания называют элювием. Комплексом элювиальных отложений называют кору выветривания. В литературе, особенно иностранной, используется термин «зона гипергенеза». Выделяют аморфную, связанную с остаточными продуктами разрушения, и вторичную (гидроморфную), связанную с подвижными продуктами. В этой работе буду рассматривать аморфную кору выветривания (Соколовский и др., 2006; studfile.net). Т.к. элювий (кора выветривания) является результатом действия выветривания, то важнейшими факторами его образования являются состав и строение первоначальной породы, температура, вода и другие хим. соединения, рельеф, организмы, так же важны и эндогенные факторы. 1)Состав исходной породы в основном и определяет состав элювия, а строение породы влияет на скорость изменения и тип кор. Например, наличие трещин, разломов увеличивает площадь взаимодействия с хим. соединениями, тем самым усиливая выветривание (Короновский, 2002). 2)При колебании среднесуточной температуры горные породы подвергаются циклическому нагреванию и остыванию, а в следствии механическому воздействию связанным с расширением и сжатием горных пород. Это приводит к появлению трещин и дроблению пород. Всему этому содействует неоднородный состав породообразующий минералов, которые по-разному реагируют на стрессовые напряжения. Так же температура является параметром химического выветривания, и её зависимость от глубины часто определяет ход химических реакций (studfile.net). 3)Важнейшим фактором образования кор выветривания служит вода. Наличие в ней катионов водорода H+ и гидроксид-анионов OH- влияет на активность химических реакций. Действие щелочных и кислых растворов ускоряет химическое выветривание. Достигается это наличием углекислоты и органических кислот, например действием ионов НСO3-, SO2-, Са2+, Mg2+, Na+, К+, которые разрушают кристаллическую структуру пород. Вода осуществляет перенос, растворение и отложение элементов коры выветривания. Вода поглощает существующие минералы и образовывает новые, при этом объем породы увеличивается (Короновский, Ясаманов, 2011). Воды, участвующие в образовании кор выветривания, делится на следующие типы: нисходящие – потоки, образующиеся за счет поверхностных вод, просачивающихся через почву, характеризующиеся относительно низкой температурой, они обладают высоким pH(4-9) и слабо минерализованы, восходящие – потоки, поднимающиеся с глубины по трещинам, богатые летучими компонентами, высокотемпературные и обладают низким pH, гипергенные – результат смешивания нисходящих и восходящих вод (Сахновский и др., 2009). 4)Рельеф, на котором может образовываться кора выветривания, играет немаловажную роль. Структурно-текстурные особенности горных пород должны соблюдать постоянный приток воды, элювий не должен выноситься с места отложения, как, например, с наклонной поверхности под действием силы тяжести и механических воздействий. Этим требованиям отвечает равнинная местность. Но также должны быть приподнятые и слабо дифференцированные участки для возникновения условий проникновения процессов выветривания (Герасимов, Сидоренко, 1974). 5)Важным агентом приповерхностного изменения горных пород являются организмы. Корни растений, насекомые, норные животные разрушают породы, тем самым усиливая выветривание. Организмы производят круговорот веществ - забирает необходимые для своей жизнедеятельности и привнося в породу новые. Растительность выделяет кислород, поглощает CO2, при отмирании выделяет органические кислоты, которые активизируют химическое выветривание (Соколовский и др., 2006). 6)Эндогенные процессы участвуют в формировании зон гипергенеза. Так восходящие потоки вод меняют pH среды, доставляют углекислоту, в зоне гипергенеза резко остывают и могут выпадать в осадок, тем самым изменяя состав пород. Так же восходящие воды могут выносить на поверхность различные соединения, образуя «рудные шляпы» (Соколовский и др., 2006). 3.2. Строение и формирование кор выветривания Преобладающее значение тех или иных факторов корообразования ведет к сложному составу продуктов выветривания, которые образуют различные типоморфные разрезы – профили. Профиль коры выветривая характеризуется по степени разложения силикатов, слагающих породу (рис 1), и на основании работ Б. Б. Полынова, И. И. Гинзбурга и др. разделяются следующие виды: 1)Насыщенный сиалитный (или гидрослюдистый) профиль – определяется по изменению исходных силикатов при гидролизе и гидратном преобразовании с низким уровнем миграции кремнезема. Типоморфными минералами этого профиля являются гидрослюды, гидрохлориды, бейделит и монтмориллонит (studfile.net). 2)Глинистый (или ненасыщенный сиаллитный) профиль – от первого отличается дефицитом кремнезема. Типоморфные минералы: каолин, галлуазит и нонтронит (studfile.net). 3)Латеритный (или аллитный) профиль – образуется при почти полном выносе кремнезема. Типоморфные минералы: гидроокислы алюминия (гиббсит), гидроокислы и окислы железа (studfile.net).  Рисунок 1 – Связь разложения силикатов и профиль коры выветривания (https://slide-share.ru/) В независимости от профиля, коры имеют вертикальную зональность, связанную со сменой участков разной степени изменения горных пород. Причинами возникновения зон служат стадийность развития процессов, дифференциация минеральной массы при ее переотложении из вод и активность разложения минералов на разных глубинах (Соколовский и др., 2006; https://geo.web.ru/). Дифференциация напрямую зависит от pH среды. Так, например, в верхних слоях основных пород из-за нисходящих потоков среда кислая и выпадает Fe(OH)3. Ниже, при большем pH, выпадают Mn3+ и Co3+. В более глубоких зонах выпадают Ni(OH)2, Fe(OH)2,Co(OH)2. В горизонтах, где преобладают восходящие потоки и значение pH достигается 7, выделяется основная масса гидросиликатов никеля (studfile.net). Зональность определяется по преобладающим процессам, минералообразованию или по физическим признакам (табл 1). Таблица 1. Геохимические зоны коры выветривания (по И.И. Гиизбуру, 1963)

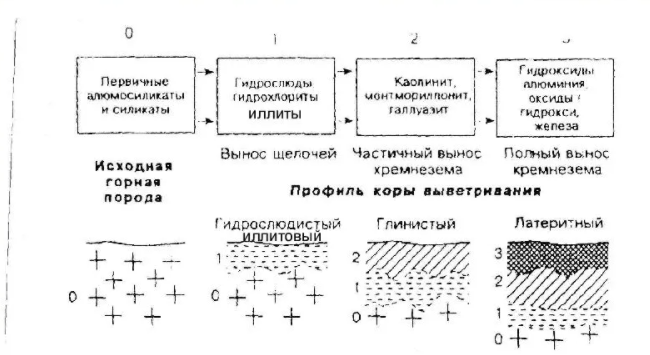

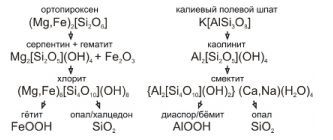

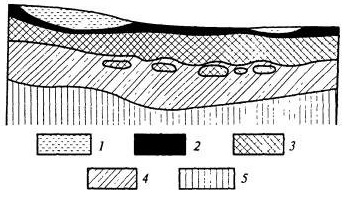

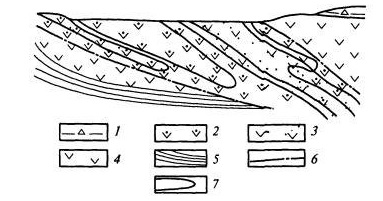

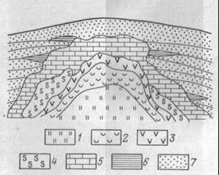

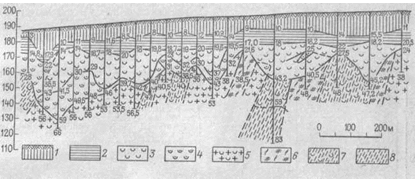

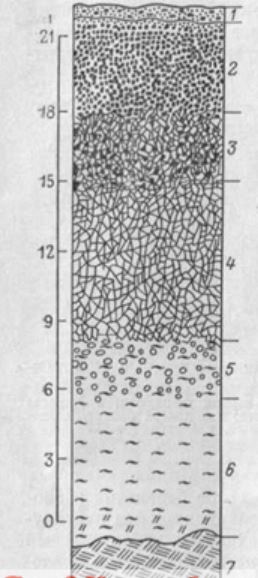

Однако в природе неравномерное воздействие всех факторов корообразования ведет к возникновению сокращенных, неполных профилей, поэтому эта схема отражает только идеализированную картину (Короновский, Ясаманов, 2011). У коры выветривания с неполным профилем отсутствуют какие-то (или все) верхние (гиббситовые, каолинитовые, гетитовые) горизонты. Связано это с прекращением выветривания на определенной равновесной стадии (или последующий размыв) или резкое изменение геологической обстановки. Примером 2-ой причины являются изученные Б. А. Богатыревым коры Средней Азии, в которых произошло замещение минералов группы монтмориллонита гидрослюдой (Сахновский и др., 2009). В сокращенном профиле отсутствует одна или две промежуточные зоны. Возможен и однозональный профиль, который состоит с одной стороны из древних кор выветривания с удаленными верхними зонами, а с другой – из остаточных профилей, возникших в условиях водного дефицита. Например: в пустынях элювий, формирующийся при физическом выветривании, состоит из механических обломков, щебня, дресвы (Короновский, Ясаманов, 2011). Полный профиль имеет полноценную вертикальную зональность. Он характерен корам, которые развиваются на приподнятых хорошо дендрируемых плато и возвышенностях (Сахновский и др., 2009). Мощность коры выветривания в среднем составляет 30-40 м, но в редких случаях может достигать более 100-200 м. Она зависит от факторов корообразования, которые, в особенности, являются параметрами климата. Поэтому климатические условия определяют региональное зональное распределение кор разного профиля в соответствие с географической зональностью Земли (рис. 2) (studfile.net). Наиболее благоприятные условия для развития мощной коры выветривания находятся в тропической и субтропической лесной зоне. Обильное количество осадков, большая температура атмосферного воздуха и организмы усиливает процессы выветривания (Соколовский и др., 2006).  Рисунок 2 – Региональная зональность коры выветривания в меридиональном сечении. По Н. Страхову. 1 – свежая порода; зоны коры выветривания: 2 – дресвы, химически мало измененной, 3 – гидрослюдисто-монтмориллонит-байделлитовая, 4 – каолинитовая, 5 – охры (Al2O3), 6 – панцирь (Fe2O3+Al2O3) В этих условиях скорость протекания гидролиза силикатов резко увеличивается, при этом разложение молекул воды вызывает образование трудно растворимых гидроксидов Al, Fe, Mn. Например, постепенные стадии преобразования при гидролизе изображены на рисунке ниже (рис. 3) на примере КПШ и ортопироксена. Данные условия являются благоприятными для растворения кремнезема. Поэтому в этой зоне преобладают коры латеритного профиля. Сверху она состоит из конечных продуктов химического выветривания – окислов и гидроокислов Al, частично Si, а из-за охры Al и Fe приобретает красный цвет. В сухом состоянии верхняя часть латеритной коры обладает большой твердостью и называется панцирем, или кирасой. Вниз без четко выраженных границ происходит смена на каолинитовую зону с локальными включениями гидроокислов железа и алюминия. Глубже располагается гидрослюдисто-монтмориллонитово-бейделлитовая зона, плавно переходящая в слабоизмененную дресву. Нижняя зона элювия также нечеткая, он может проникать вглубь по трещинам (Соколовский и др., 2006; Смирнов и др., 2015).  Рисунок 3 – Схемы гидролиза силиката и алюмосиликата (Смирнов и др., 2015) При преобразовании ультраосновных пород образуются лимониты, а при выветривании средних и кислых – минеральные ассоциации бокситов. Если гипергенезу подвергаются породы богатые Mn, то образуются оксиды и гидроксиды Mn, которые образовывают марганцевые коры выветривания (Смирнов и др., 2015). В гумидных тропиках на высоких плато (400-1000м) интенсивность выветривания, при которой одновременно протекают все процессы вплоть до гидролиза, ведет к выпадению некоторых минеральных ассоциаций, например хлоритового, гидрослюдистого, монтмориллонитового горизонта. Тем самым образуется сокращенный профиль (Сахновский и др., 2009). В таежно-подзолистой зоне наблюдается заметное уменьшение мощности. Связано это с невысокой температурой и умеренными осадками. В этих условиях гидролиз останавливается на образовании глинистых минералов. Поэтому коры имеют гидрослюдистые и глинистые профили. Сверху состоят из каолинитов. Ниже находится зона слабого действия химического выветривания – гидрослюдисто-монтмориллонитово-бейделлитовая. Еще ниже переходит в зону слабо изменененной дресвы. Границы между зонами также нечеткие. Если при данных обстоятельствах происходит выветривание первичных ультраосновных пород, формируются силикатно-никелевые коры, а при изменении средних и кислых, обраются коры глинисто-каолинитового типа (Соколовский и др., 2006; Смирнов и др., 2015). В саваннах мощность коры выветривания уже намного меньше предыдущих зон. На границе с тропиками кора состоит сверху из небольшой зоны каолинитов с гидроокислами железа, ниже находится более мощная гидрослюдисто-монтмориллонит-бейделлитовая зону вплоть до зоны дресвы. На границе с пустынями мощность коры выветривания становится еще меньше. Состоит из двух зон – верхней слабо химически переработанной гидрослюдисто-монтмориллонит-бейделлитовой и нижней зоны дресвы. Состав зависит от осадков, которые выносят вглубь растворенные сульфаты и карбонаты, отлагающиеся в виде стяжений в основании элювия (Соколовский и др., 2006). В зонах пустынь и полупустынь из-за сухого климата с большими перепадами суточной температуры образуются маломощные глинисто-песчаные продукты аккумуляции, обогащенные хлоридно-сульфатными солями. Иногда образуются гипсовы коры. В зоне тундры породы химически почти неизменны и коры практически не образуются (Соколовский и др., 2006). 3.3. Классификация кор вывертивания По морфогенетическому признаку выделают линейную и площадную кору выветривания. Площадная кора расстилается на обширные площади (десятки и сотни квадратных километров) без выделенного направления. Часто они представлены только зоной дезинтеграции (рис. 4). Иногда добавляется еще зона гидратации. Мощность площадных кор составляет до 100 метров (Герасимов, Сидоренко, 1974). Линейные коры развиваются в зонах с тектоническими нарушениями, трещиноватостями, контактами толщ разного состава. Это способствует более интенсивному выветриванию. Они образуют вытянутое тело неправильной формы (рис. 5). Для них характерны полные или сокращенные профиля выветривания с зонами дезинтеграции, гидратации и гидролиза. А мощность достигает нескольких сотен метров. Иногда может встречаться нетипичная для линейных кор минерализация в виде непуита и гарниерита в ультраосновных породах (Соколовский и др., 2006; Сахновский и др., 2009)  Рисунок 4 – Площадная кора выветривания (разрез). 1 – покровные породы, 2 – охристо-глинистые породы, 3 – нонтронитизированный серпентинит со скоплением минералов никеля, 4 – разложившийся серпентинит со скоплениями минералов никеля, 5 – выветрелый серпентинит  Рисунок 5 – Площадная кора выветривания (разрез). 1 – делювиальные глины, 2 – выщелоченные серпентиниты, 3 – охристо-кремнистые образования по серпентиниту, 4 – выветрелый серпентинит, 5 – сланцы, 6 – тектонические нарушения, 7 – контуры рудных тел В. Н. Разумова утверждает, что в образовании линейных кор участвуют глубинные гидротермально-вадозные растворы, связанные с метасоматическим замещением (https://geo.web.ru/). Метасоматическое замещение в основном определяется градиентом температуры и давления. Абсолютное значение температуры поверхностного гипергенеза колеблется от -80C до +80С, что намного меньше температур в недрах Земли, однако изменение температур в участках проникновения термальных растворов измеряется во многие десятки градусов на 100м. Так в 0C замедляется развитие и размножение микроорганизмов, в диапазоне 0C;+50C возрастает степень диссоциации воды в 50 раз, сокращается количество органических кислот и повышается pH среды (studfile.net). В зонах гипергенеза преобладает действие «арочного давления», при котором в пористой местности существует и гидростатическое давление. Вследствие наблюдается большой градиент P (studfile.net). Eh среды вносит свой вклад в условия метасоматического замещения. Из-за окисления сульфидов, интенсивно происходящего в коре выветривания, образуется обстановка аномально повышенной кислотности (pH до 1-2) (studfile.net). Таким образом, в линейных корах выветривания существует уникальная обстановка для развития метасоматического замещения. Имеет большой смысл разделять коры выветриваия по временному признаку, т.к. процессы разрушения первичных пород затрачивают колоссально много времени. Даже на преобразования легко изменяемых минералов, таких как сульфатов, некоторых сульфидов, хлоридов. А на изменение силикатов, проходящих многостадийные преобразования, затрачивается еще больше времени. Но больше всего уходит на рост коры сверху вниз – формирование зональных отложений. Это следует из ориентированных расчетов – количество минеральных веществ, выносимых растительностью в тропических странах, составляет примерно 1 см в 600 лет, следовательно для образования коры мощностью 350 м нужно 20-30 млн лет (Герасимов, Сидоренко, 1974; studfile.net). Важным условие является слабая тектоническая активность, необходимая для поддержания ровной поверхности. Такие условия неоднократно возникали в геологической истории Земли, например во временные промежутки позднего триаса, позднего мела или юрского периода (Герасимов, Сидоренко, 1974). Выделяют современные и древние коры выветривания.и Древние (ископаемые или погребенные) коры, уцелевшие до наших дней, обычно находятся под более молодыми осадочными породами. Самые распространенные древние коры образовались в юрский и палеогеновый период, как раз таки тектонически неактивными временами. В них наблюдается наибольшая мощность и дифференцированность элювиальный образований (Соколовский и др., 2006). 3.4. Полезные ископаемые в корах выветривания Ресурсная функция кор выветривания заключается в том, что корообразование сопровождается: 1) возникновением новых минералов, устойчивых в физико-геологических условиях; 2) перемещением огромных масс химического вещества – убывающие элементы обогащают связанные с элювием осадочные отложения, а концентрирующиеся в элювии образовывают элювиальные месторождения полезных ископаемых (Короновский, Ясаманов, 2011). А это значит, что с корами выветривания связаны как гипергенные, так и осадочные полезные ископаемые. При разных формациях кор выветривания образуются разные элювиальные и осадочные месторождения. Например, латеритная формация – месторождение железа, марганца, силикатных никелевых и никель-кобальтовых руд, бокситов и россыпей Au, Ti и др., а олинитовая формация связана с месторождение каолинитов, россыпей Au, Ti (Сахновский и др., 2009). К корам выветривания, образованным из ультраосновных и основных пород, приурочены месторождения железа, никеля и бокситов, а образованным из кислых пород - месторождения глин разного состава и бокситов. Из кор, образовавшихся при разложении слабоминерализованных вулканогенных и осадочных пород, добывают марганец, барит, апатит, золото, свинец и другие полезные ископаемые, которые во вмещающей породе находятся в малом объеме и, следовательно, невыгодные для добычи (studfile.net). В некоторых случаях над рудными залежами сульфидных руд образуются прочные коры выветривания - рудные «шляпы» или кепреки, состоящие из разложившихся сульфидных минералов. В составе характерно преобладание гидроксидов железа, а в тонкой фракции – галлуазит-каолинитовой минеральной ассоциации. Для медноколчеданных месторождений характерны железные шляпы, при выветривании марганцевых месторождений — марганцевые шляпы, месторождений солей — гипсовые шляпы. Строение гипсовых шляп представлено на рисунке ниже (рис. 6) (Сахновский и др., 2009; Короновский, Ясаманов, 2011).  Рисунок 6 – Разрез типичного соляного купола с хорошо развитым кепроком. По Г.Тоду. 1 – соляной шток, 2-5 –зоны кепрока: 2 – ангидритовая, 3 – гипсовая, 4 – кальцитовая сероносная, 5 – кальцитовая, 6 – нефть, 7 – осадочные породы, дислоцированные при образовании соляного купола Полезные ископаемые, добываемые в гипсовой шляпе: гипсы, исходные соли, а так же иногда концентрируются залежи боратов (остаточных и инфильтрационных). В некоторых гипсовых шляпах, разложение гипса приводит к формированию залежей самородной серы. Этот процесс так же связан с залежами нефти в соляных куполах (http://geomineral.ru/). В корах выветривания, в которых характерен процесс метасоматического замещения, рудную специализацию определяют типы флюидов - Pb-Zn-Cu, F, B, Sr, Mn, S и др. (Сахновский и др., 2009). Формирование руд в карстовых полостях происходит за счет нерастворимого осадка и привнесенного осадка из других рудных объектов. Известны карстовые месторождения бокситов, богатых никелевыми (кобальт-никелевых) рудами, фосфоритов, железа, марганца, свинца, цинка, флюорита, сурьмы, ртути, россыпи золота , алмазов, касситерита, шеелита (Сахновский и др., 2009). Для карстовых месторождений характерно высокое качество руд, например месторождения никеля на Урале содержат от 1,5 до 2,5% Ni, а карстовые фосфориты во Флориде - до 40% P2O5; в СНГ существуют месторождения золота — до 100 г/т металла в контакте доломитов и гранодиоритов над зоной блеклых руд (Сахновский и др., 2009). В корах с глинистым профилем формируются месторождения первичных каолинов (рис. 7). Так же каолины добывают в зонах выветривания гранитов. Эти зоны возникают из-за того, что плагиоклазы менее устойчивы к выветриванию, чем КПШ (http://geomineral.ru/).  Рисунок 7 – Геологический разрез Вершинской залежи каолинов. По В. И. Сивоконю. 1 – суглинок, 2 – глины, 3 – каолин нормальный, 4 – каолин щелочной, 5 – дресва гранита и розового магматита, 6 – дресва плагномигматита, 7 – дресва онотит-плагно-клазового гнейса, 8 – гнейс биотит-плагиоклазовый, слабовыветрелый В результате интенсивного разложения и дифференцияации исходного вещества латеритных кор выветривания образуются месторождения бокситов. Примером является местрождение бокситов, развившееся на базальтах, в Индии (рис. 8) (http://geomineral.ru/).  Рисунок 8 – Вертикальный разрез одного из месторождений бокситов Индии. По Б. Хардеру. 1 – красная почва с обломками боксита, 2 – железистый латерит, 3 – железистый боксит, 4 – боксит, 5 – литомаржевый боксит, 6 – литомарж, 7 – свежий базальт ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙИзучение коры выветривания происходит при многостадийном сборе информации с целью ее дальнейшего анализа. Трудности, возникающие при этом, определяются, главным образом, процессами выветривания, протекающие в чрезвычайно сложной системе условий. Интенсивность этих условий определяет возникновение различных частных процессов. Например, в гумидных условиях при изменении сульфидных месторождений преобладают гидролиз, а при аридных условиях происходит уже массовая кристаллизация сульфатов рудных металлов при ослабленном гидролизе. Таким образом, все коры выветривания отличаются друг от друга из-за собственных частных процессов (Добровольский, 1969). Совокупность этих частных процессов создает общую картину гипергенеза для данных условий. Например, практически возможное исследование состава измененной породы, преобразование первичной породы и их текстурно-структурные особенности приводит к непосредственному изучению коры выветривания, т.е. основным методом изучения коры выветривания является познание гипергенеза через исследование его проявления (Добровольский, 1969) Решение задач, представленных в главе 2, достигается следующими основными методами: наземные наблюдения, геофизические исследования, горные и буровые работы, лабораторные и стратиграфические методы (Ярг, 1991). 1)Наземные наблюдения Визуальное геологическое наблюдение включает в себя анализ измененных и первичных пород, естественных и искусственных (котлованы, траншеи и др.) обнажений путем определения цвета, степени раздробленности, минерального состава, влажности, структуры и текстуры породы. Например, изменение состава пород и образования новых минералов отражается на цвете породы. Так для древних кор Урала характерные цвета, зависящие от субстрата: зеленоватые – для диабазов, белые – для гранодиоритов и т.д. (Ярг, 1991). 2)Геофизические исследования С помощью геофизических методов можно решить вопросы структурно-геологического характера, такие как установление мощности, расчленение коры выветривания на зоны, определение границы линейной коры и др., или вопросы физико-механических свойств и состояния коры, например определение упругих и деформационных свойств среды, оценка плотности и трещиноватостей и др. (Ярг, 1991). Это достигается электроразведочными, радиоизотопными методами и др. Вопросы структурно-геологического характера разрешаются при построении объемной модели коры выветривания. Для этого активно применяются методы сейсморазведки, основывающиеся на связи между состоянием горной породы и скоростью распространения сейсмических волн – чем сильнее изменена порода (много трещин, маленький процент первичной породы и тд.), тем меньше в ней скорость. С помощью этого метода по зависимости скорости от глубины можно воссоздать зональность коры выветривания. Для определения физико-механических свойств, например влажности, используют метод рассеянного нейтронного излучения, связанного с эффектом замедления быстрых нейтронов, испускаемых источником, атомами водорода, содержащимися в воде, и влажность пород при этом пропорциональна числу медленных нейтронов (Ярг, 1991). 3)Горные и буровые работы Средствами исследования в данном методе является специальная инженерно-геологическая скважина и горная выработка. Горные выработки используют для детального разбиения на зоны и изучения состава. С помощью них можно наблюдать разрез горных пород и устанавливать строение. Перед бурением скважин должен происходить анализ элювия для грамотного сосредоточения и выбора скважин. Благодаря выбуренному материалу определяется полный разрез коры выветривания (Ярг, 1991). 4)Лабораторные исследования и полевые методы. Большинство частных процессов гипергенеза можно определить только из лабораторных исследований. Однако производится оценка прочностных и деформационных свойств с помощью экспресс-методов. Изучение же химического и минералогического состава и физико-механических свойств производится лабораторными методами. Например, изучение состава осуществляется валовым анализом, петрографическим, рентгеноструктурным, термическим и микроскопическим методами. Так, Рентгеноструктурный метод завязан по распределению в пространстве и по интенсивностям рассеянного на минерале рентгеновского излучения (Ярг, 1991). 5)Стратиграфический метод Проблема определения возраста решается стратиграфическим методом. Основан он на том, что относительный возраста продуктов выветривания определяется по их положению в стратиграфическом разрезе между фаунистически и палеоботанически охарактеризованными толщами. Однако, этот метод неточен при неполных профилях. А из-за сложностей процессов выветривания абсолютный возраст определяется в нулевом приближении (Герасимов, Сидоренко, 1974). ГЛАВА 5. СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИКора выветривания является своеобразным накопителем информации, и при постепенном изучении эта информация становится доступной. Ведь, как уже отмечалось, на формирование коры требуется много времени. И в этот временной промежуток вокруг нее менялись различные условия. А т.к. кора чувствительна к эндогенным факторам, то она совместно тоже претерпевала изменение в виде состава, структуры, текстуры, профиля и т.д., и при тщательном исследовании коры выветривания мы можем восстановить палеогеографическую обстановку времени её формирования (Добровольский, 1969). Кору выветривания можно рассматривать и как объект для проверки научных теорий или для совершенствования методов поиска рудных ископаемых, например, геохимических. Например, изучив кору какими-то методами, проверить, даст ли рассматриваемый метод ту же информацию или нет (Добровольский, 1969). Высококачественное исследование коры выветривания невозможно без использования знаний областей физики, математики, химии, биологии. Ведь именно они являются основополагающими во всех методах изучения кор. Неотъемлемо применяются знания из геохимии, минералогии, геофизики, структурной геологии и других геологических дисциплин. ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ИНСТИТУТАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН, И ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ НА ГГФ НГУ ПО ДАННОЙ ТЕМЕВ ИГМ СО РАН в лаборатории рудообразующих систем, которой заведует Доктор геолого-минералогических наук Борисенко Александр Сергеевич, были исследованы золотоносные коры выветривания на территории Салаирского кряжа. Вследствие условий плохой обнаженности территории были получены важные теоретические и практические знания. В Новосибирском государственном университете на геолого-геофизическом факультете 1-го курса в рамках лекционного курса по обще геологии, который читает доктор геолого-минералогических наук, профессор, декан ГГФ Верниковский Валерий Арнольдович, рассматриваются общие сведения, факторы образования и строение коры выветривания. Также доктором геолого-минералогических наук, заведующим лабораторией Прогнозо-металлогенических исследований ИГМ СО РАН, Ю. А. Калининым читается курс лекций по геологии полезных ископаемых. В рамках данного курса также рассматриваются месторождения полезных ископаемых, связанные с корами выветривания. ЗАКЛЮЧЕНИЕВ ходе написания курсовой работы автор получил новые знания о процессах гипергенеза, формировании и строении коры выветривания, познакомился с основными методами исследования зон гипергенеза, узнал исторические сведения об этой теме. Также сформировал представления о месторождениях, связанных с корами выветривания, и понял важность данной темы в современное время. Задачи, поставленные в начале работы, автор считает выполненными. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВБокситы (назв. по деревне Бо (Beaux), Франция) - руда алюминия, состоящая в основном из гидроокислов алюминия, окислов и гидроокислов железа и глинистых минералов (https://geo.web.ru/). Выветривание - разнообразные процессы разрушения и изменения горных пород и осадков, происходящие на земной поверхности и вблизи нее под воздействием физических, химических и органических агентов (http://geoschool.web.ru/). Гипергенез (или гипергенные процессы) — совокупность процессов химических и физических преобразования минералов и горных пород в верхней части земной коры и на её поверхности под воздействием атмосферы, гидросферы и живых организмов при низких температурах (wikipedia.org). Дресва - терригенная псефитовая осадочная горная порода, образовавшаяся в результате механического разрушения горных пород, крупнообломочный несвязанный грунт, сформированный твёрдыми неокатанными частицами диаметром от 2 до 5 мм (1 см) (wikipedia.org). Каолинит — глинистый минерал из группы водных силикатов алюминия (https://catalogmineralov.ru/). Кора выветривания - это толща материнских пород верхней части литосферы (магматических, метаморфических или осадочных), преобразованных в континентальных условиях различными агентами (факторами) выветривания (wikipedia.org). Месторождение (полезного ископаемого) - природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли (wikipedia.org). Полезные ископаемые - минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства (wikipedia.org). Реакции гидролиза – реакции обменного разложения между водой и веществом, при которых происходит разложение молекул воды и образование новых соединений, содержащих ее части (H+и OH-) (Смрнов и др., 2015). Реакции окисления-восстановления – это химические реакции, сопровождающиеся изменением степени окисления атомов за счет перераспределения электронов между атомами-окислителями и атомами-восстановителями (Смрнов и др., 2015). Элювий (от лат. eluo - вымываю), рыхлые отложения, возникающие при выветривании исходных (материнских) горных пород на месте их залегания (https://geo.web.ru/). СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫГерасимов И. П., Сидоренко А.В. Поверхности выравнивания и коры выветривания на территории СССР: Недра, 1974. 444 с. Добровольский В. В. География и палеогеография коры выветривания СССР. М.: Мысль, 1969. 280 с. Короновский Н. В. Общая геология. М.: Изд-во МГУ, 2002. 448 с. Короновский Н. В., Ясаманов Н. А. Геология. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 448 с. Сахновский М. Л., Бороздин А. П., Виноградов Л. А, Довбня А. В., Ершов О. Б., Захаров В. И., Зелепугин В. Н., Колокольцев В. Г., Певзнер В. С., Сирота Ю. Н., Федорова Е. К., Цубин В. Э., Ежов А. И., Корсаков А. К., Карпузова Н. У., Роков А. Н., Серокуров Ю. Н., Соколовский А. К., Соловьев Н. Н., Федчук В. Я. Методические рекомендации по организации и проведению геолого-минерагенического картирования масштабов 1:500 000 и 1:200 000. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 280 с. Смирнов С. З., Кулик Н. А., Литасов Ю. Д., Вишневский А. В., Страховенко В. Д. Д. Основные понятия минералогии и процессы минералообразования. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015. 167 с. Соколовский А. К., Корсаков А. К., Федчук В. Я., Рыжакова А. А., Бахтеев М. К., Грушин Р. В., Корчуганова Н. И., Лаптева А. М., Лин Н. Г., Медведев В. Я., Михайлов А.Е., Морозов А. Ф., Никитина М. И., Павлинова Н. В., Попова Г. Б., Филатова Л. К. Общая геология. М.: КДУ, 2006. 448 с. Ярг Л. А. Методы инженерно-геологических исследований процесса и кор выветривания. М.: Недра, 1991. 130 с. Википедия wikipedia.org Все о Геологии https://geo.web.ru/ Геологическая школа МГУ http://geoschool.web.ru/ Ископаемые минералы http://geomineral.ru/ Каталог Минералов.Ru https://catalogmineralov.ru/ Файловый архив студентов https://studfile.net/ https://slide-share.ru/ |