ответы на крутые вопросы) геология). Инженерная геология задачи и предмет изучения. Инженерная геология возникла

Скачать 122.22 Kb. Скачать 122.22 Kb.

|

Инженерная геология возникла как геологическая наука, обеспечивающая запросы строительства. Ее следует определять как науку, изучающую условия инженерного освоения и преобразования геологической среды, — среды производства строительных работ и экс-плуатации сооружений. Инженерная геология разрабатывает широкий круг научных геологических проблем и решает практические задачи, возникающие при проектировании и строительстве всевозможных сооружений (плотины, туннели, мосты, дороги, промышленные и гражданские здания, портовые и аэродромные сооружения и др.), при проведении инженерных работ по улучшению территорий (осушение, орошение, борьба с оползнями и другими геологическими явлениями), а также при выполнении горных работ для раз-работки месторождений полезных ископаемых. Целью дисциплины «Инженерная геология» является также приобретение студентами навыков по профессиональному восприятию инженерно-геологической информации в нормативных документах (СНиП, ГОСТ, СП, СН, ВСН и т.д.), в справочных руководствах, в тестах по инженерно-геологическим изысканиям, которая является необходимой для каждого строителя, как проектировщика, так и производителя работ, а также специалиста по эксплуатации возведенных сооружений.

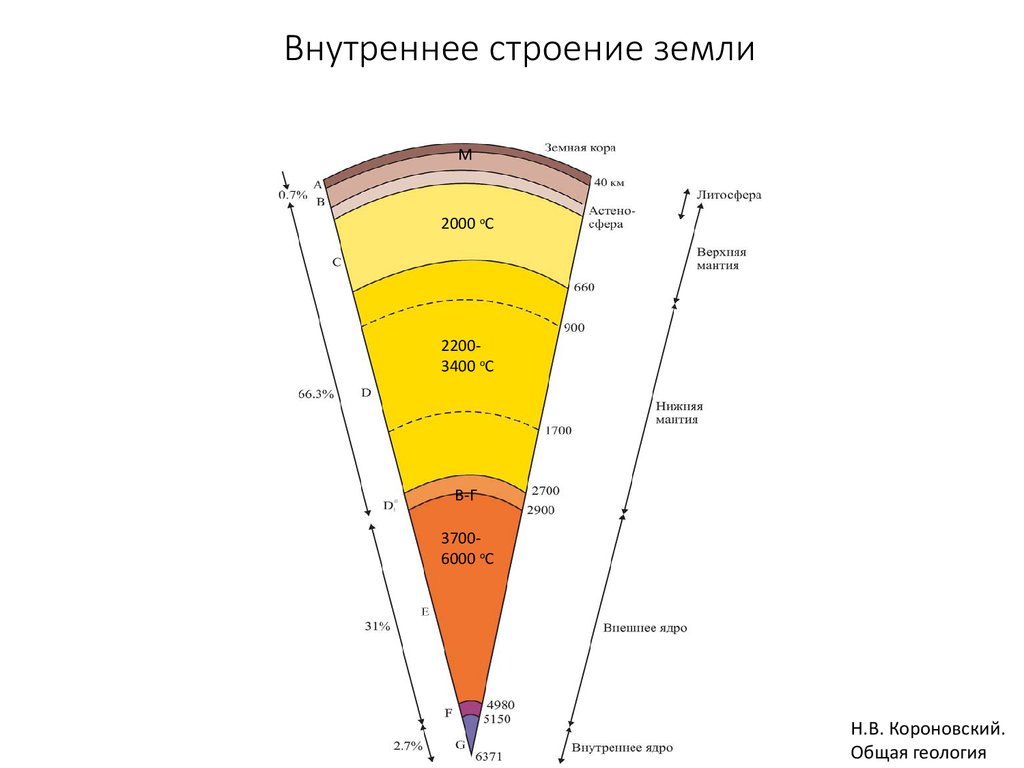

Наша Земля — одна из девяти планет солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Земля чуть больше Венеры и обладает большей массой, несколько большим периодом обращения вокруг Солнца, но зато намного более быстрым осевым вращением. Благодаря этому и существованию расплавленного ядра она имеет сильное магнитное поле, защищающее органический мир на ее поверхности от мощного влияния космических лучей. Отличия Земли от других планет земной группы и от Луны состоят в том, что ее кора сложена не только базальтами, но в пределах континентов и гранитами, что на ее поверхности присутствует большой объем жидкой воды, заполняющей океаны и моря (на Венере вода, вероятно, испарилась, а ее пары ушли в космическое пространство; на Марсе вода застыла в виде льда). На Земле активно проявляются магматические и тектонические (вулканизм, движения и деформации земной коры), а также различные экзогенные (деятельность ветра, рек и т.п.) процессы; рано зародился и пышно расцвел органический мир. Первоначально довольно единодушно принималось, что внутренние планеты, в том числе Земля, первично состояли из смеси железосиликатного вещества, а затем произошло разделение на железное ядро и силикатную оболочку — мантию. Намагниченность древних пород показывает, что расплавленное внешнее ядро должно было существовать уже 3,5 млрд лет назад. В последнее де-сятилетие у специалистов стала популярна другая точка зрения — о том, что сначала аккумулировалось тугоплавкое, в основном железное, вещество, составившее ядра планет земной группы, а затем уже на него налипли более легкоплавкие силикатные частицы. Представляется промежуточная концепция, выдвинутая Н. И. Хи-таровым и О.В. Кусковым, об аккумуляции сначала внутреннего ядра и выделении внешнего ядра уже в процессе дифференциации мантии. С этим вопросом тесно связано и решение второго вопроса, интересующего геологов, — о степени первичного разогрева Земли и других планет. Дело в том, что даже если Земля «родилась» вполне холодной, ряд факторов должен был привести к ее существенному разогреву. Это, во-первых, соударение планет с Землей, сопровождающееся выделением тепла; во-вторых, грави-тационная дифференциация при выделении ядра (отсюда важность выбора той или иной гипотезы его образования) и, в-третьих, распад естественно-радиоактивных элементов, среди которых должны были присутствовать короткоживущие изотопы алюминия, йода, плутония и др. Четвертым, дополнительным источником тепла могло являться трение, вызываемое твердыми приливами, которые на начальной стадии развития Земли должны были быть гораздо более мощными, чем в настоящее время, благодаря более близкому расположению Луны по отношению к нашей планете. Первые представления о форме и размерах Земли появились в глубокой древности. Длительное время Земля рассматривалась как шарообразное тело. В XVII—XVIII вв., когда для изучения разме-ров Земли впервые стали применяться более точные методы измерения {триангуляция), было выяснено, что Земля не представляет собой идеального шара, так как полярный и экваториальный радиусы неодинаковы (разница между ними составляет немногим более 21 км). Главной особенностью строения Земли является неоднородность физических свойств и дифференцированность состава вещества по радиусу с обособлением ряда оболочек. Оболочки и ядро Земли. На основании сейсмических данных выделяют три главные оболочки Земли, отделенные друг от друга четко выраженными поверхностями раздела, где скорости сейсми-ческих волн резко изменяются (рис. 1): 1. Земная кора (слой А) — твердая верхняя оболочка Земли. Ее мощность изменяется от 5—10 (12) км под водами океанов до 30—40 км в равнинных областях, 50—75 км в горных районах (максимум под Андами и Гималаями) — литосфера. 2. Мантия Земли распространяется ниже земной коры до глуби ны 2900 км от поверхности. 3. Ядро Земли. В нем выделяют внешнее ядро — слой Е до глу бин около 4980 км, переходной слой в интервале глубин 4980— 5120 км и внутреннее ядро ниже 5120 км  Плотность и давление. Средняя плотность Земли по гравиметрическим данным составляет 5,52 г/см3. Плотность горных пород, слагающих земную кору, колеблется от 2,4—2,5 до 2,9—3,0 г/см3.

Под карстом понимают процесс растворения, выщелачивания, и размыва трещиноватых растворимых горных пород движущимися (подземными, поверхностными) водами и связывание с ним образование специфических западинных карстовых форм рельефа на поверхности Земли и различных пустот, каналов и пещер в глубине. Условия развития карста:

Различают открытый или голый карст, когда растворимые горные породы выходят на поверхность – встречается в горных районах. Покрытый или закрытый карст, когда растворимые горные породы, перекрыты сверху нерастворимыми породами – преобладает в равнинной местности. В зоне аэрации – развитие карстовых форм связано с сезонным нисходящим движением вод за счёт проникающих по трещинам атмосферных вод. В зонах переменного насыщения – находящиеся в сфере воздействия местной дренирующей системы, наибольшая закарстованность проявляется в участках, примыкающих к долинам рек, и под руслом, где наблюдается повышенная Трещиноватость растворимых пород и наибольшая скорость движения подземных вод. В зоне постоянного насыщения – наибольшая закарстованность отмечается в придолинных участках – в бортах долин и рек и под руслом. Степень закарстованности массива растворимых пород уменьшается с глубиной. В зоне глубокой циркуляции подземных вод (замедленный водообмен) – вне зоны воздействия местной гидрографической сети, из- за медленного движения воды. 4. Грунты. Инженерно-геологическая классификация грунтов. Объектом изучения инженерной геологии являются грунты – почвы и горные породы любого состава и генезиса, изучаемые как основания фундаментов различных инженерных сооружений, как среда и материал для их возведения, а также инженерно-геологические процессы и явления. Инженерно- геологическая классификация грунтов: грунты подразделяются на следующие группы: а) скальные грунты - изверженные, метаморфические и осадочные с жесткой связью между зернами, залегающие в виде сплошного массива. Прочность скальных грунтов высокая. Кроме прочности на сжатие к одним из основных свойств скальных грунтов относятся сопротивление их сдвигу и водопроницаемость. Водопроницаемость скальных грунтов зависит от степени их трещиноватости и пористости. Монолитные скальные породы практически водонепроницаемы. б) полускальные грунты - также обладают жесткими структурными связями. К ним относятся трещиноватые и выветрелые скальные грунты, в основном осадочные и некоторые метаморфические горные породы. К практически нерастворимым полускальным грунтам относятся опоки, трепелы, диатомиты, алевролиты, аргиллиты, глинистые и некоторые сланцы. Растворимыми грунтами являются гипсы, ангидриты, трещиноватые известняки и доломиты, каменная соль, известковые туфы.. Водопроницаемость обусловлена первичной пористостью и вторичной трещиноватостью, кавернозностью, величина которой определяется главным образом размером трещин и карстовых пустот. в) грунты с мягкими структурными связями. К таким грунтам относятся осадочные глинистые, пылеватые и смешанные породы (глины, суглинки, лёсс, супеси), илы. Свойства этих грунтов определяются их гранулометрическим и минеральным составом, структурой и текстурой. Пористость их обычно высокая до 50-60 %, но водопроницаемость либо незначительна, либо практически отсутствует. Характерной особенностью мягких грунтов является изменение свойств грунта в зависимости от влажности (набухание, пластичность, липкость, просадочность и др.). г) грунты, не имеющие структурных связей. Эта группа представлена рыхлыми, несвязанными грунтами (гравий, галечник, дресва, щебень, различные пески). Прочность их обусловлена силами трения, пористостью, размерами, формой, составом обломков и уменьшается при увлажнении. При статических нагрузках слабо или практически несжимаемы. Рыхлые несвязные грунты не обладают пластичностью, но некоторые разновидности, насыщенные водой могут переходить в плывунное состояние. Обычно водопроницаемы, не влагоемки или слабовлагоемки, обладают капиллярными свойствами. д) искусственные грунты. Искусственные грунты – это грунты, сформировавшиеся в результате деятельности человека. Они подразделяются на культурные – сформировавшиеся на месте древних и современных поселений человека и техногенные образования. Последние возникли и формируются под действием инженерной деятельности человека (терриконы, грунты в теле дамб, насыпей, шлаковые отходы и др.). По составу они обычно связные или слабосвязные. Однако, если рассматривать классификацию грунтов по таксонометрическим единицам, то таких единиц выделяют 6 штук: 1) Класс грунтов (скальный, нескальный и т.д.) 2) Группа грунтов (по генезису) 3) Подгруппа грунтов (по условия образования) 4) Типы грунтов (по петрографическому и гранулометрическому составу) 5) Вид грунта (структура, текстура, ρ сложения, степень разложения) 6) Разновидность грунта (физические, химические, физ-хим свойства) ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация" - общепринятая в РФ. 5. Физические свойства грунтов. Физические свойства грунта характеризуют физические состояние грунта и способность изменять это состояние под влиянием физико-химических факторов. Они оказывают значительное влияние на технологию производства земляных работ. Плотность грунта – отношение массы грунта m, включая массу воды в его порах, к объему грунта V ρ = m/V, г/см³. Влажность грунта характеризует насыщенность грунта водой и определяется отношением массы содержащейся в нём воды m2 к массе твёрдых минеральных частиц грунта m1 w = m2/m1, %. Сухие грунты имеют влажность до 5%, влажные – от 5 до 30%, мокрые – свыше 30%. Плотность сухого грунта - масса одной единицы твёрдой компоненты естественной ненарушенной структуры. ρd= ρ/(1+W),г/см3 ρs, г/см3 – плотность частиц грунта- масса единицы объёма твёрдой фазы грунта. Удельный вес грунта – вес занимаемого грунтом объёма γ = ρ×g, кН/м³ (g = 9,81 м/с²). Относительное содержание твёрдых частиц – отношение объёма твёрдых частиц V1 к объёму грунта m = V1/V = ρd/ρs, доли единиц. Пористость грунта – отношение объема пор Vпор к полному объему V, занимаемого грунтом n = Vпор/Vпороды = (1 - ρd/ρs), доли единиц, Коэффициент пористости грунта – отношение объема пор в образце к объему, занимаемому его твердыми частицами e = (ρs/ρd) - 1, доли единиц Коэффициент Водонасыщения – степень заполнения объема пор грунта водой Sr = (ρs×w)/(e×ρw), ρw – плотность воды. 6. Лабораторные методы определения физических свойств грунтов (r, rs, W). r - плотность грунта. Плотность грунта – масса единицы объема грунта при природной влажности и ненарушенном строении. (г/см3) Определение плотности однородных глинистых грунтов (метод режущего кольца): 1)Записываем номер и вес кольца (вес без крышек) m1=вес кольца,г 2)Из монолита вырезаем при помощи кольца образец 3)Взвешиваем кольца с грунтом m2=вес кольца + грунт, г 4)Учитывая объем кольцаVk высчитываем r по формуле r=(m2-m1)/Vk Определение плотности скальных слабовыветренных грунтов (метод непосредственных измерений): 1)Из образца скального грунта вырезаем образец правильной геометрической формы, у которого штангенциркулем замеряем длину, ширину, высоту, рассчитываем объем, затем определяем массу и плотность. W- влажность грунта. Влажность грунта – отношение массы воды, содержащейся в грунте к массе высушенного грунта. [д.ед.] Определяется влажность методом высушивания грунта до постоянной массы при температуре 105 градусов. Ход работы: 1)Записываем номер и вес бюкса m1 – вес бюкса, г 2)В бюкс насыпаем испытуемый грунт 3)Взвешиваем бюкс с грунтом до высушивания (с природной влажностью) m2 –масса бюкса + вл. Грунт, г 4)Сушим бюкс с грунтом 5) После высушивания взвешиваем бюкс с высушенным грунтом m3 –масса бюкса + сух. Грунт, г W=mводы/mсух.гр. = (m2-m3)/(m3-m1) rs – плотность частиц грунта. Плотность частиц грунта – это масса единицы объема твердой компоненты грунта. Численно равна средневзвешенной плотности минералов, слагающих грунты. Определяется пикнометрическим методом. Ход работы: 1)Записываем номер пикнометра 2)Из тарировочной таблицы выписываем массу пустого пикнометра q1, г 3)В пикнометр засыпаем заготовленный грунт (проба включает высушенный и толченный образец). Оптимальный вес навески 15-20 г. 4)Взвешиваем пикнометр с грунтом q2, г 5)Наливаем воду до половины пикнометра, кипятим на плитке 6)После кипячения охлаждаем пикнометр с суспензией 7)Доливаем дистилированную воду до риски по правилу миниска 8)Взвешиваем пикнометр с суспензией q3, г. 9)Замеряем температуру суспензии 10)Из тарировочной таблицы выписываем вес пикнометра с чистой дистилированной водой при раннее замеренной температуры суспензииq4 –масса пикнометра + вода, г rs=(q2-q1)/(q2-q1-q3+q4) [г/см3 7. Инженерно-геологическая особенность скальных и полускальных пород. Скальные грунты-структуры с жесткими кристаллическими связями (гранит, известняк). Класс включает в себя две группы грунтов : 1) скальные, куда входит три подгруппы пород- магматические, метаморфические, осадочные сцементированные и хемогенные 2) полускальные в виде двух подгрупп- магматические излившиеся и осадочные породы типа мергеля и гипса. Деление этого класса на типы основано на особенностях минеральногосостава, например, силикатного типа –гнейсы, граниты, карбонатного - мрамор, хемогенные известняки. Дальнейшее разделение грунтов на разновидности проводится по свойствам: по прочности - гранит – очень прочный, вулканический туф - менее прочный; по растворимости в воде – кварцит - очень водостойкий, известняк - неводостойкий. Класс скальных грунтов включает в себя группу скальных и полускальных грунтов и объединяет магматические, метаморфические и осадочные породы. На равнинах скальные грунты обычно располагаются на некоторой глубине под толщей осадочных пород, на поверхность земли они выходят редко. Широкое развитие эти грунты имеют в горных районах, где располагаются на поверхности земной коры. Скальные грунты обладают монолитностью, находятся в плотном состоянии и имеют высокую прочность за счет кристаллических структурных связей. Верхняя часть массивов, контактирующая с атмосферой, обычно бывает разрушена вследствие воздействия процесса выветривания. Эта разрушенная зона называется корой выветривания и характеризуется величиной k - степень выветрелости, которая определяется сопоставлением плотности выветрелого скального грунта с «материнской (невыветрелой ) частью скального массива. Скальные грунты в силу глубокого залегания в земной коре редко служат основанием сооружений. Когда это происходит, то объект лучше опирать на материнскую породу т.е. фундаменты должны прорезать кору выветривания. Фундаменты можно опирать и на кору выветривания, но для этого ее следует упрочнять каким-либо методом технической мелиорации грунтов. При возведении сооружения на скальных грунтах следует учитывать: а) скальные грунты при небольших нагрузках например от гражданских зданий, практически на сжимаются, но под действием очень больших нагрузок и в течение длительного времени они могут проявлять реологические свойства; б) для скальных грунтов способных к растворению в воде, необходимо установить степень растворимости: труднорастворимые - известняки, доломиты, известковые конгломераты и песчаники; среднерастворимые - гипс, ангидрит; легкорастворимые - каменная соль. в) прочность скальных грунтов изменяется в широких пределах и зависит от того находятся эти породы в виде монолита или являются трещиноватыми. Трещиноватость снижает прочность скальных пород. К снижению прочности всех магматических пород приводит наличие слюд, в особенности биотита. Базальты отличаются высокой плотностью ( до 3-3.3 г/см.куб.) и прочностью Rс до 300-350 МПА. Однако прочность резко падает у базальтов с пузырчатой текстурой, пористость которых может составлять до 50%. 8. Инженерно-геологическая особенность нескальных пород. Нескальные грунты — это грунты без жестких структурных связей. К нескальным грунтам относят рыхлые горные породы, включающие несвязные (сыпучие) и связные породы, прочность которых во много раз меньше прочности связей минералов, слагающих эти породы. Характерной особенностью этих грунтов является их раздробленность, дисперсность, что кореннымчобразом отличает их от скальных весьма прочных пород. Нескальные грунты представляют собой отдельные несцементированные частицы горных пород разной крупности. Они делятся на две подгруппы: связные (суглинки и глины) и несвязные грунты (пески, супеси и др.). По крупности нескальные грунты делятся на крупнообломочные, песчаные и глинистые: крупнообломочные — грунт щебенистый (при преобладании окатанных частиц—галечниковый) содержит более 50% частиц, размер которых превышает 10 мм; грунт дресвяный (при преобладании окатанных частиц— гравийный) содержит более 50% частиц, размер которых превышает 2 мм; песчаные — песок гравелистый содержит более 25% частиц размером 2 мм; крупный — более 50% частиц размером 0,5 мм; средний — более 50% частиц размером 0,25; мелкий — более 75% частиц размером 0,1 мм; песок пылеватый содержит 75% частиц размером 0,1 мм. Песчаные грунты бывают плотными, средней плотности и рыхлыми. Плотность песчаных грунтов определяется непосредственно в лаборатории путем отбора проб на месте залегания песков, определения объема, массы и влажности песка . |