3. шигеллы. Историческая справка

Скачать 0.67 Mb. Скачать 0.67 Mb.

|

Историческая справкаШигеллы являются возбудителями шигеллезов (бактериальной дизентерии). Термин “дизентерия” был введен Гиппократом, который разделял все кишечные заболевания на две группы: диарею, сопровождающуюся поносом, и дизентерию, отличающуюся болями в животе (греч. dys - нарушение, расстройство, enteron - кишка). Впервые возбудителя бактериальной дизентерии описал в 1888 г. французский бактериолог А. Шантемесс (рисунок 1).  Рисунок 1 - А. Шантемесс (Andre Chantemesse, 1851 - 1919 гг.). В 1891 г. русский судебный медик и микробиолог А.В. Григорьев (рисунок 2) высказал предположение о том, что этиологическим агентом бактериальной дизентерии являются неподвижные палочки, которые он обнаружил в кишечнике умерших от этой болезни людей и изучил их морфологические и патогенные свойства.  Рисунок 2. А.В. Григорьев (1860 - 1916 гг.) В 1897 г. японский врач и микробиолог К. Шига (рисунок 3) подробно описал аналогичные бактерии, вызвавшие в Японии эпидемию дизентерии.  Рисунок 3.КиёсиШига (K. Shiga, 1871 - 1957 гг.). Выделенные бактерии стали называть палочками Григорьева-Шига. В 1900г. американский микробиолог С. Флекснер (рисунок 4) выделил дизентерийные бактерии, отличающиеся по свойствам от изученных ранее культур. Впоследствии выделенные им бактерии получили название S. flexneri.  Рисунок 4.СаймонФлекснер (SimonFlexner, 1863 - 1946 гг.). В 1915 г. датский бактериолог К. Зонне (C. Sonne, 1882 - 1948 гг.) выделил и описал дизентерийные бактерии, получившие название S. sonnei. В 1917 г. немецкий бактериолог К. Шмитц (K. Schmitz) и советский бактериолог М.И. Штуцер выделили дизентерийную палочку, названную бактерией Штуцера-Шмитца. В дальнейшем этот возбудитель был отнесен к S. dysenteriae, серовар 2. В эту же группу включили бактерии, выделенные D. Large, A. Sachs и другими авторами. В 1919 г. А. Кастеллани (A. Castellani) и А. Чалмерс (A.J. Chalmers) возбудителей дизентерии выделили в самостоятельный род и назвали его Shigella в честь К. Шига. В настоящее время палочка Григорьева-Шига известна под названием S. dysenteriae, серовар 1. В 1931-1940 гг. J. Boyd описал новые разновидности дизентерийного микроба. Эти бактерии вошли в состав группы S. boydii. Таксономия и классификация шигелл Шигеллы относятся к порядку Enterobacteriales, семейству Enterobacreriaceae и роду Shigella. Род Shigella включает 4 серогруппы: Серогруппа А включает вид S. dysenteriae и объединяет 15 серотипов; Серогруппа В включает вид S. flexneri и объединяет 6 серотипов с подтипами и 2 варианта; Серогруппа С включает вид S. boydii и состоит из 19 серотипов; серогруппа D включает вид S. sonneiи содержит 1 серотип, подразделяющийся на 7 биохимических вариантов (хемоваров). Таблица 1.Международная классификация шигелл

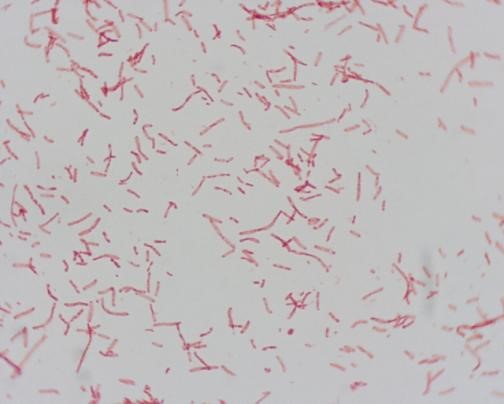

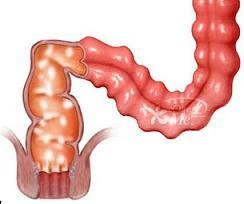

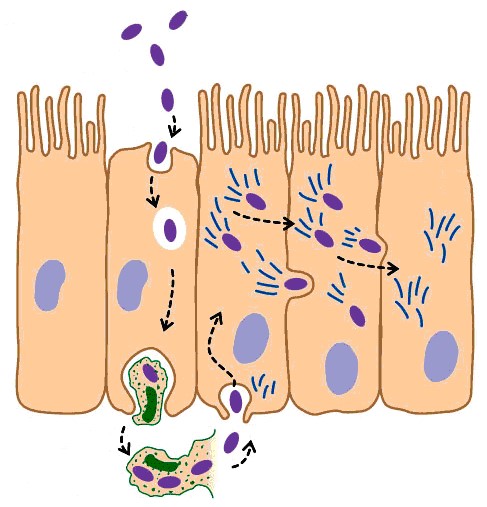

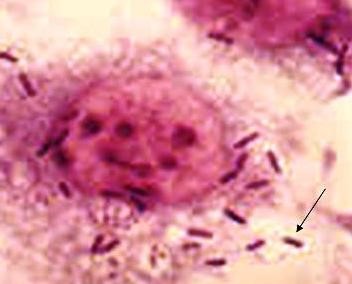

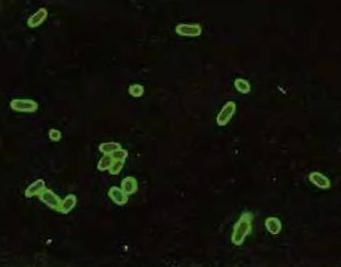

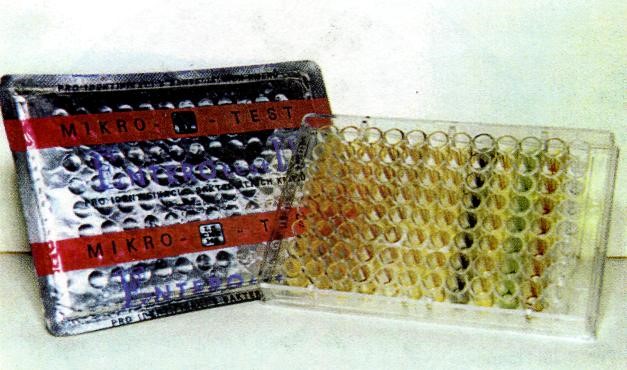

Представители серогрупп А, В и С имеют схожие биохимические признаки, а бактерии серогруппы D отличаются от них по биохимическим свойствам. В настоящее время Международная классификация шигелл построена с учетом их биохимических признаков и особенностей структуры О-антигена (таблица 1). Основное внимание в классификации уделено ферментации маннита и лактозы. Группу А составляют неферментирующие манит шигеллы, группы В и С – ферментирующие манит шигеллы, группу D – шигеллы, ферментирующие маннит и медленно разлагающие лактозу. Морфологические и тинкториальные свойства Шигеллы представляют собой прямые палочки с закругленными концамиразмером 0,5-0,7х2-3 мкм (рисунок 5).  Рисунок 5. Электронная фотография шигелл и их компьютерная окраска. Видна извилистая клеточная стенка, трехслойная цитоплазматическая мембрана, нуклеоид, рибосомы. Шигеллы грамотрицательные - окрашиваются в красный цвет при окраске по Граму. Неподвижные (отсутствуют жгутики). Спор и капсул не образуют. Имеют пили. Могут формировать микрокапсулу. В мазках располагаются беспорядочно одиночно (рисунок 6).  Рисунок 6. Внешний вид шигеллпри окраске клеток по Граму. Культуральные и биохимические свойстваШигеллы являются факультативными анаэробами. Оксидазо-отрицательные, каталазо-положи-тельные. Они хорошо растут на простых питательных средах. Оптимальная температура роста - 37ОС, рН - 6,7-7,4. На плотных средах одни виды шигелл образуют колонии S-формы, а другие виды - колонии R-формы. Колонии S-формы являются мелкими, гладкими, блестящими, полупрозрачными, куполообразными. Колонии R-формы - плоские, тусклые, с шероховатой поверхностью и изрезанными краями. На дифференциально-диагностических средах Эндо, Левина, Плоскирева шигеллы растут в виде бесцветных колоний, так как они не разлагают лактозу (рисунок 7).  Рисунок 7. Колонии S. sonnei на агаре Эндо. В жидких средах шигеллы дают диффузное помутнение (S-форма) или придонный осадок (R-форма). Жидкой средой обогащения является селенитовый бульон. Шигеллы обладают слабой биохимической активностью. Для них характерныследующие биохимические особенности: ферментация глюкозы с образованием кислоты без газа; отсутствие ферментации лактозы; отсутствие продукции сероводорода; отсутствие гидролиза мочевины (отсутствие уреазы); отсутствие утилизации цитрата; положительная реакция с метиловым красным. - желатин не разжижают. Указанные биохимические свойства шигелл изучают на дифференциально-диагностических средах. В частности, двух-сахарный агар (среда Клиглера) позволяет определять способность ферментировать глюкозу и лактозу, а также образовывать сероводород. Среда имеет исходный малиновый цвет. При посеве чистой культуры шигелл на поверхность скошенного агара и вглубь столбика наблюдается пожелтение столбика среды (ферментация глюкозы), исходный малиновый цвет “язычка” скошенного агара (отсутствие разложения лактозы). Так как шигеллы не продуцируют сероводорода, то среда не чернеет. Трех-сахарный агар (среда Олькеницкого) предназначена для определения ферментации лактозы, глюкозы, сахарозы и выявления уреазы. Готовая среда имеет красный цвет. Ферментация глюкозы и отсутствие разложения лактозы и сахарозы проявляется изменением цвета столбика среды на желтый с сохранением красного цвета “язычка” среды. Отсутствие черного преципитата указывает на то, что шигеллы не продуцируют сероводород. Утилизацию цитрата определяют на среде Симмонса. Готовая среда имеет травянисто-зеленую окраску. Шигеллы не утилизируют цитрат (рост отсутствует), поэтому цвет среды не изменяется. Реакцию с метиловым красным проводят, выращивая культуру на среде Кларка. Положительная реакция проявляется красным окрашиванием среды при добавлении к культуре индикатора. При исследовании биохимических свойств необходимо помнить, что некоторые представители S. flexneri расщепляют глюкозу до кислоты и газа, а S. sonnei способна медленно (в течение 72 часов) ферментировать лактозу. Среди шигелл встречаются как ферментирующие маннит виды (S. flexneri, S. sonnei, S.boydii), так и виды, не ферментирующие маннит (S. dysenteriae). Резистентность Шигеллы обладают не очень высокой устойчивостью к неблагоприятным воздействиям химических и физических факторов. Во внешней среде и на предметах обихода шигеллы способны выживать от нескольких дней до нескольких месяцев. Они хорошо переносят высушивание, низкие температуры, но быстро погибают под воздействием прямых солнечных лучей и при нагревании. Прямые солнечные лучи убивают бактерии через 30 минут. При температуре 60°С шигеллы погибают через 30 минут, при 100°С - мгновенно. На хлопчатобумажной ткани они выживают в течение 30-36 дней. В пробах фекалий шигеллы сохраняются не более 6-10 часов, в высохших испражнениях – до 4-5 месяцев. Благоприятный средой для шигелл являются пищевые продукты. На фруктах и овощах шигеллы выживают до 2 недель. Наиболее устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов являются клетки S. sonnei. Они выживают в воде до 2 месяцев, а в почве – до 3 месяцев. В молоке и молочных продуктах S. sonnei способны не только длительно выживать, но и размножаться. Дезинфицирующие средства (гипохлориты, хлорамин, лизол и др.) в обычных концентрациях обладают бактерицидным действием. К большинству антибиотиков шигеллы чувствительны. Однако очень часто шигеллы становятся устойчивыми к лекарственным препаратам в результате передачи им генов трансмиссивных плазмид от других кишечных бактерий. У отдельных штаммов шигелл формируется при этом множественная лекарственная устойчивость. Такие возбудители дизентерии вызывают массовые заболевания в виде крупных эпидемий с тяжелым течением болезни. В течение 2-3 дней шигеллы сохраняют жизнеспособность в кишечнике и на поверхности тела мух. Поэтому доступ этих насекомых к нечистотам и пищевым продуктам может играть определенную роль в распространении дизентерии. Антигенная структураШигеллы обладают соматическим термостабильным О-антигеном и термолабильным К-антигеном. Соматический О-антиген представляет собой липополисахарид клеточной стенки и является групповым. В зависимости от строения О-антигена шигеллы подразделяются на серотипы. Внутри серотипов выделяют подтипы. Серотипы обозначаются арабскими цифрами, а подтипы - арабскими цифрами с добавлением строчных латинских букв. К-антигены маскируют О-антигены и препятствуют агглютинации бактерий О-антисыворотками. К-антигены отсутствуют у шигелл Зонне и Флекснера. Факторы патогенности шигелл и патогенез шигеллезов Основные факторы патогенности шигелл: эндотоксин - липополисахаридный комплекс; экзотоксины (цитотоксин или токсин Шига (S. dysenretiae),+термостабильный и термолабильный энтеротоксины); белки наружной мембраны; факторы персистенции; ферменты агрессии и инвазии (гиалуронидаза, фибринолизин, плазмокоагулаза, нейраминидаза, муциназа); структурные компоненты клетки (микрокапсула, пили). Патогенность наиболее выражена у S. dysenretiae серовара 1 (бактерии Григорьева-Шига), меньше у S. flexneri и еще меньше у других видов шигелл. Гены, кодирующие патогенность шигелл, располагаются в хромосомах и плазмидах: Эндотоксин выделяется при разрушении микробных клеток, обусловливает развитие интоксикационного синдрома. Он защищает также бактерии от действия кислой среды желудка и желчи. Цитотоксин повреждает мембраны эпителиальных клеток. S. dysenteriae серовара 1 продуцирует белковый токсин Шига (SLT-1), остальные шигеллы продуцируют шигаподобные токсины (SLT-2). Токсин Шига кодируется хромосомным геном stx. Эти токсины состоят из субъединиц А и В. Субъединица В связывается с гликолипидом Gb3 мембраны клетки, а затем субъединица А проникает внутрь клетки и блокирует синтез белка на рибосомах (цитотоксическое действие). Кроме цитотоксичности токсин Шига оказывает энтеротоксическое, нейротоксическое и нефротоксическое действие, что проявляется нарушением вводно-солевого обмена, деятельности ЦНС, гибелью эпителиальных клеток толстого кишечника и поражением почечных канальцев. Энтеротоксины ShET-1 и ShET-2 усиливают секрецию жидкости и солей в просвет кишечника, обусловливая диарею. Синтез токсина ShET-1 кодируется хромосомными генами. Его продуцирует только S. flexneri серотипа 2а. Синтез токсина ShET-2 кодируют плазмидные гены, его синтезируют другие виды шигелл. Пили и белки наружной мембраны способствуют адгезии бактерий на эпителиальных клетках и их инвазии в клетки эпителия. Адгезии и колонизации способствуют бактериальные ферменты, разрушающие слизь - нейраминидаза, гиалуронидаза, муциназа. Способность к инвазии и межклеточному распространению связана с наличием у шигелл крупной плазмиды. Эта плазмида детерминирует синтез ipa-инвазинов (invasion plasmide antigen) - белков, входящих в состав наружной мембраны. Факторы персистенции способствуют внутриклеточному размножению шигелл и их межклеточному распространению шигелл. Эти факторы представляют собой белки, вызывающие лизис мембран эпителиальных клеток. Внутриклеточному паразитированию способствуют также антилизоцимная, антиинтерфероновая и антииммуноглобулиновая активность шигелл. Шигеллы, проникнув в организм через рот, частично разрушаются в желудке с высвобождением эндотоксина. Оставшиеся в живых бактерии проникают в тонкий кишечник, где находятся в течение нескольких суток. В тонкой кишке шигеллы прикрепляются к энтероцитам и секретируют энтеротоксины, вызывающие повышенную секрецию жидкости и солей в просвет кишки. Однако основной патологический процесс при шигеллезах развивается в дистальном отделе толстого кишечника – в сигмовидной и прямой кишке (рисунок 8). Шигеллы, проникнув в толстый кишечник, колонизируют слизистую оболочку. Этому способствуют пили, микрокапсула, ферменты агрессии шигелл (муциназа, нейраминидаза, гиалуронидаза). С помощью ipa-белков (инвазинов) шигеллы прикрепляются к М-клеткам и проникают в них путем эндоцитоза. В составе вакуоли шигеллы транспортируются через М-клетку, достигают подслизистой кишечника и поглощаются макрофагами. Внутри макрофагов происходит размножение шигелл (рисунок 9).   Рисунок 8. Локализация патологического процесса и схема патогенеза дизентерии.  Рисунок 9. Внутриклеточное расположение шигелл. Активное размножение возбудителя в макрофагах сопровождается выделением цитотоксинов (токсина Шига или шигаподобных токсинов), вызывающих воспалительный процесс в подслизистом слое. После гибели макрофагов шигеллы проникают через базальную мембрану в энтероциты. Размножающиеся внутри энтероцитов бактерии распространяются на соседние эпителиальные клетки через пальцеобразные выросты клеточной поверхности. Эти выросты “фагоцитируются” соседними клетками, поэтому шигеллы достигают цитоплазмы новых клеток, не выходя во внеклеточное пространство. Продвижению возбудителя из клетки в клетку способствует то, что при внутриклеточном перемещении на одном из полюсов клетки формируют хвост из коротких пучков актина, который в качестве псевдожгутика проталкивает бактерии в соседние клетки.Внутриклеточное размножение бактерий и выделение токсина Шига или шигаподобных токсинов приводит к гибели клеток. В месте поражения развивается отек, катаральное или фиброзно-некротическое воспаление, образуются эрозии и язвы. В результате этого в испражнениях появляются слизь, кровь, гной. Гибель шигелл приводит к выделению эндотоксина и поступлению его в кровь (эндотоксинемия). Эндотоксин вызывает интоксикацию, усиление перистальтики кишечника, понос. Бактериемии при шигеллезах не наблюдается. Патологический процесс ограничивается кишечником. При хронической дизентерии ведущая роль принадлежит не интоксикации, а прогрессирующему нарушению функций желудочно-кишечного тракта. Выздоровление при дизентерии в основном сопровождается освобождением организма от возбудителя. Однако у части больных очищение организма от бактерий затягивается до 1 месяца и более (реконвалесцентное носительство), а иногда болезнь приобретает хроническое течение. Эпидемиология Шигеллез является антропонозной инфекцией с фекально-оральным механизмом передачи. При этом для заболеваний, обусловленных возбудителями из разных серогрупп, характерно преобладание того или иного пути передачи: вызываемые S. dysenteriae имеют преимущественно контактно-бытовой путь передачи возбудителя, S. flexneri - водный, а S. sonnei - алиментарный. Восприимчивость людей высокая. Заболевания распространены повсеместно, чаще всего проявляются в виде вспышек алиментарного или водного характера. Для бактериальной дизентерии характерна летне-осенняя сезонность. Инфицирующая доза при шигеллезе составляет 200-300 микробных клеток. Источник инфекции – больные лица с острой, хронической или субклинической формами болезни и бактерионосители. Они выделяют возбудителя во внешнюю среду с фекалиями. Особую опасность представляют больные и бактерионосители из числа работников питания и водоснабжения. Больные дизентерией заразны с начала болезни, а иногда – с конца инкубационного периода. Длительность выделения возбудителя больными составляет 1 неделю, иногда затягивается до 2-3 недель. Факторы передачи – зараженная пища, вода, руки и другие объекты. В основном во многих странах выявляются шигеллыЗонне и Флекснера. Распространению шигеллезов способствует низкий уровень жизни, антисанитарные жилищные условия. Клиника Основным клиническим проявлением заболевания является колитический вариант. Инкубационный период составляет от 1 до 7 дней (в среднем - 2-3 дня). Начало заболевания острое и связано с развитием синдрома общей интоксикации. У больного отмечается частый жидкий стул. Первоначально частота стула достигает 10 раз в сутки и более. Со временем стул становится редким и скудным с примесью слизи, крови и гноя (рисунок 10).  а б Рисунок 10. Кал с примесью слизи (а) и с примесью слизи с прожилками крови (б). Дефекация, как правило, не приносит облегчения. Характерно при дефекации выделение небольшого количества слизи с прожилками крови (“ректальный плевок”). Дефекация сопровождается тенезмами (мучительными тянущими болями в прямой кишке). Период разгара болезни продолжается от 1 до 9 дней. Полное выздоровление наступает через 3-6 недель. Острая форма заболевания примерно в 3% случаев переходит в хроническую инфекцию. Развитию хронической формы заболевания способствует внутриклеточный паразитизм шигелл. Примерно в 2% случаев после острой формы заболевания формируется длительное бактерионосительство. Осложнениями шигеллезов являются дисбактериоз, кишечные кровотечения, прободение стенки кишечника. Летальность при бактериальной дизентерии в настоящее время достигает 0,3-1%. Наиболее тяжело протекает шигеллез, вызванный S. dysenteriae серовара 1. S. sonnei вызывает заболевание в легкой форме, часто в виде бактерионосительства. Выделение шигелл у лиц, перенесших острую дизентерию, в течение 3 месяцев при отсутствии симптомов болезни и при нормальных результатах ректороманоскопии называется реконвалесцентным бактерионосительством. Транзиторное бактерионосительство – это однократное выделение шигелл практически здоровыми лицами, не болевшими дизентерией и не имевшими дисфункций кишечника на протяжении 3 месяцев. Иммунитет В защите от инфекции основная роль принадлежит факторам местного иммунитета слизистой кишечника: секреторным IgA, Т-лимфоцитам, нейтрофилам. Эти факторы препятствуют адгезии шигелл на энтероцитах и способствуют их уничтожению. Исследования последних лет показали, что нейтрофилы “выбрасывают” сетевидные образования, в которых задерживаются и погибают микроорганизмы. Эти новые структуры получили название нейтрофильных экстрацеллюлярных ловушек - НЭЛ. После перенесенного заболевания формируется непродолжительный видо- и типоспецифический иммунитет. Возможны повторные заболевания. Диагностика Лабораторная диагностика шигеллезов включает следующие методы: Экспресс-методы: а) обнаружение в материале антигенов возбудителя - РКоА, РИФ, ИФА, Б) Обнаружение в материале фрагментов ДНК возбудителя - ПЦР. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) может быть использована как для обнаружения возбудителя в фекалиях, так и для идентификации чистой культуры (рисунок 11).  Рисунок 1. РИФ с культурой S. flexneri. Бактериологический метод: Основным методом диагностики является бактериологический, который позволяет выделить чистую культуру возбудителя (копрокультуру) и изучить ее свойства. Материалом для исследования служат испражнения, пищевые продукты, иногда – рвотные массы. Для исследования из средней порции кала отбирают стеклянной палочкой слизисто-гнойные образования. Фекалии можно отбирать непосредственно из прямой кишки с помощью ватного тампона или специальных ректальных трубок Цимана (рисунок 12).  Рисунок 12. Стерильная пробирка с консервирующей жидкостью и ректальной трубкой. Слизь (гной) из мест поражения слизистой оболочки можно получать непосредственно во время колоноскопии. Для отбора эпителиальных клеток используют петлю, которую вводят в прямую кишку на 10-20 см. Полученный соскоб со слизистой оболочки прямой кишки помещают в среду 199 с лизоцимом и инкубируют в термостате при 37ОС в течение 3-6 часов, после чего центрифугат высевают на питательные среды. Посуду, используемую для отбора материала, не обрабатывают дезинфицирующими растворами, так как шигеллы чувствительны ко многим дезсредствам. В первый день отобранный материал непосредственно у постели больного высевают в среду обогащения (селенитовый бульон) и в чашки Петри на лактозо-содержащие дифференциальные плотные питательные среды (Плоскирева, Левина, Эндо). При невозможности посева материала на дифференциальные среды в течение первых двух часов используют консервант (глицериновая смесь, буферный раствор фосфорнокислых солей, желчный бульон, селенитовый бульон). Для посева используют слизисто-гнойные комочки испражнений. На второй день среди выросших колоний отбирают мелкие прозрачные бесцветные колонии, которые микроскопируют, исследуют на подвижность и пересевают на среду Клиглера для выделения чистой культуры. При наличии типичных колоний проводят ориентировочную реакцию агглютинации на стекле со смесью сывороток Флекснера и Зонне. На третий день учитывают характер роста культуры на среде Клиглера (столбик агара желтого цвета, скошенная часть агара не изменена, почернение отсутствует) и полученную чистую культуру исследуют по биохимическим свойствам (посев в среды Гисса). На четвертый день учитывают результаты изучения биохимических свойств выделенной культуры. Для изучения биохимической активности применяют также энтеротесты или энтеротубы. В частности, набор ЭНТЕРОтест24 представляет собой пластмассовые пластинки с ячейками, содержащими высушенные питательные среды и субстраты для 24 тестов (рисунок 13).  Рисунок 13.Энтеротест. Тест-система Enterotube-II (рисунок 14) представляет собой прозрачную пластиковую трубку с отдельными отсеками, заполненными специальными средами.  Рисунок 14. Тест-система Enterotube-II. В таблице 2 представлены биохимические свойства шигелл Выделенные культуры шигелл идентифицируют до вида и серовара, культуры S. flexneri - до подтипов, а культуры S. sonnei - до хемоваров..Для установления видовой принадлежности возбудителя используют реакцию агглютинации (РА) на стекле, которую сначала ставят с видовыми сыворотками Зонне и Флекснера, и при выделении палочки Флекснера – с типовыми сыворотками. Для этого используют поливалентные и моновалентные диагностические агглютинирующие сыворотки. Таблица 2 – Биохимические свойства шигелл

Для эпидемиологических целей проводят колициногенотипирование, колицинотипирование, фаготипирование, определение плазмидного профиля. Колициногенотипирование направлено на определение способности синтезировать специфические колицины с помощью наборов типовых и индикаторных штаммов шигелл. Колицинотипирование – это определение чувствительности шигелл к известным колицинам. Для этих целей используют набор эталонных колициногенных штаммов. Для установления принадлежности выделенных культур к роду шигелл и для оценки инвазивных свойств выделенных культур используют кератоконъюнктивальную пробу на морских свинках: введение в конъюнктивальный мешок небольшого количества агаровой или бульонной культуры приводит к развитию через 2-5 суток серозно-гнойного кератоконъюнктивита. Вспомогательное диагностическое значение имеют серологические методы (РА и РНГА), которые используют для подтверждения диагноза при атипичном течении заболевания, либо при хронизации инфекционного процесса. Внутрикожная аллергическая проба с дизентерином Цуверкалова (раствор белковых фракций шигелл Флекснера и Зонне) в настоящее время практически не используется. ЛечениеДля лечения используют бактериофаг, антибиотики после определения антибиотикограммы; в случае возникновения дисбактериоза - препараты пробиотиков для коррекции микрофлоры кишечника. Бактериофаг дизентерийный поливалентный (Дизфаг) выпускается в жидком виде, таблетках с кислотоустойчивым покрытием, свечах. Он представляет собой стерильный фильтрат фаголизатовS. flexneri типов 1, 2, 3, 4 и 6 и S. sonnei. Применяется внутрь или ректально для лечения больных бактериальной дизентерией (с 6-месячного возраста), санации реконвалесцентов (бактерионосителей) и профилактики шигеллеза. В легких случаях назначают симптоматическое лечение (восстановление водного баланса), в тяжелых случаях – антибиотики. Обязательно учитывают антибиотикограммы выделенных культур. Наиболее эффективными антибиотиками являются фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин), ампициллин, тетрациклины, цефалоспорины, аминогликозиды (гентамицин, сизомицин, тобрамицин, амикацин), препараты нитрофуранового ряда (фуразолидон, фурадонин, фурагин), комбинированные сульфаниламиды, в частности котримоксазол. Современный эффективный антибиотик для лечения кишечных инфекций с низким уровнем всасывания (1%) - Рифаксимин. Профилактика Неспецифическая профилактика предусматривает раннее выявление больных и бактерионосителей, соблюдение санитарно-гигиенических правил приготовления, хранения и реализации пищевых продуктов, контроль за качеством питьевой воды, соблюдение правил личной гигиены, санитарно-просветительную работу среди населения. Плановая специфическая профилактика при шигеллезах не проводится. По эпидемическим показаниям (работа в баклабораториях, в сфере общественного питания, выезд в регионы с высоким уровнем заболеваемости дизентерией Зонне) используется вакцина Шигеллвак, представляющая собой раствор липополисахарида, извлеченного из культуры S. sonnei и очищенный физикохимическими методами. Через 2-3 недели после введения вакцина обеспечивает невосприимчивость к инфекции в течение 1 года. Вакцина вводится подкожно или внутримышечно однократно. Возможна ежегодная ревакцинация. Для экстренной профилактики дизентерии в очагах инфекции применяют дизентерийный бактериофаг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||