Прмер реферата. История онкологии

Скачать 90.08 Kb. Скачать 90.08 Kb.

|

|

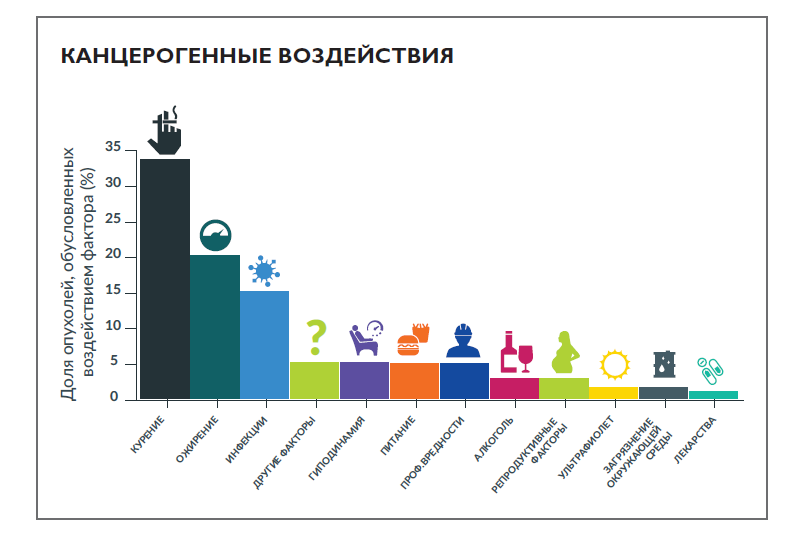

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова” Лечебный факультет Кафедра «Истории медицины и социально-гуманитарных наук лечебного факультета» РЕФЕРАТ по дисциплине: «История медицины» на тему: «История онкологии» Выполнила студентка лечебного факультета Группы 1.1.18а Тюрина Анастасия Владимировна Проверил преподаватель: Золотарёва Дарья Владимировна Москва 2021 Оглавление1.Определение онкологии и онкологические заболевания. 3 2.Истоки онкологии. 5 3.Развитие онкологии в России XIII –XX вв. 6 4.Причины развития онкологии. 15 Литература. 17 Введение. Опухоли (новообразования) человека известны с древнейших времен. Еще Гиппократ описал отдельные формы опухолей. Новообразования костей были обнаружены у мумий древнего Египта. Хирургические методы лечения опухолей использовали в медицинских школах древнего Египта, Китая, Индии, у инков Перу и др. Однако, несмотря на значительный интерес к вопросу возникновения и роста опухолей, несмотря на многообразные попытки их лечения, в продолжение ряда веков уровень медицинской науки не позволял глубоко изучить данные процессы. Это стало возможным только с изобретением во второй половине XIX века микроскопа и развитием патологической анатомии, особенная роль отводится работам Вирхова по целлюлярной патологии. Чрезвычайно важными для развития онкологии стали экспериментальные исследования на животных. Наблюдение так называемого профессионального рака сыграло выдающуюся роль в изучении причин появления опухолей. В 1775 г. английский хирург П. Потт описал рак кожи мошонки у трубочистов, возникший в результате длительного загрязнения сажей, частицами дыма и продуктами перегонки каменного угля. Эти факты послужили основанием для исследования 1915-1916 гг., когда японские ученые Ямагива и Ичикава стали смазывать кожу ушей кроликов каменноугольной смолой и получили экспериментальный рак. В дальнейшем в 1932-1933 гг. работы Кинеуея, Хигера, Кука и их сотрудников установили, что действующим канцерогенным началом различных смол являются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и, в частности, бензопирен. Последнее вещество весьма распространено в окружающей человека среде. В настоящее время, наряду с углеводородами, известны канцерогенные вещества, принадлежащие к другим классам химических соединений – аминоазотистые соединения, циклические амины, нитрозосоединения, афлатоксины и т.д. Определение онкологии и онкологические заболевания. Онкология (от греч. oncos — опухоль и logos — слово, наука) — наука, которая изучает причины возникновения, развитие опухолей, их клинические проявления, диагностику, лечение и профилактику. Злокачественные опухоли представляют собой образующуюся без всякой на то необходимости со стороны организма избыточную и постоянно растущую массу видоизмененных клеток, вытесняющих и разрушающих нормальные органы и ткани больного. Злокачественные опухоли склонны к безудержному росту, распространению по организму (метастазированию) и без лечения практически всегда рано или поздно приводят к смерти больного. Злокачественные клетки, составляющие основу опухоли, являются результатом «трансформации» нормальных клеток организма. Превращение нормальных клеток в опухолевые обусловлено изменением их генетической информации, произошедшим под влиянием внешних факторов (канцерогенов) или «случайно» в результате ошибки при делении. «Поведение» опухоли, ее чувствительность к лечению и, соответственно, дальнейшая жизнь больного зависят от того, из какого органа (клетки) развилась опухоль и типа генетических «поломок», произошедших при ее появлении или дальнейшем развитии, а также распространенности болезни (размер опухоли, вовлечение соседних органов, наличие метастазов) на момент ее выявления. Злокачественные опухоли могут значимо отличаться друг от друга по агрессивности, скорости роста, прогнозу, чувствительности к терапии и общим успехам, достигнутым в области их лечения. Так, например, если в диагностике и лечении рака молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, лимфом, герминогенных опухолей яичка и многих других опухолей за последние годы достигнут значимый прогресс, то в отношении рака желудка, пищевода, поджелудочной железы, почки и яичников ситуация остается практически неизменной на протяжении многих лет. В связи с этим удачу или неудачу лечения конкретной опухоли у близких, знакомых или «публичных персон» нельзя механически переносить на всю онкологию в целом. В нашей стране не принято открыто заявлять о наличии онкологического заболевания. Очень часто о том, что оно есть у знаменитого актера, политика или знакомого люди узнают лишь по факту его смерти. При этом гораздо более частые истории успешной борьбы против рака так и остаются неизвестными, что формирует отношение к онкологии как к практически безнадежной области медицины. На самом деле это не так – надежда на излечение и контроль заболевания существует при очень многих опухолях, и она велика. А случаи неудач, когда все же побеждает опухоль, а не врачи и пациенты, должны быть поводом уделять большее внимание проблеме профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, оказывая посильную помощь в борьбе против рака. Истоки онкологии. Человечество на протяжении всей своей истории сталкивалось с онкологическими заболеваниями. Наука располагает фактами, которые подтверждают существование злокачественных опухолей у наших далеких предков. Так, изучение останков древних египтян в Некрополе, расположенном вблизи Гизы, показало, что около 5 тыс. лет назад (2700 лет до н. э.) встречались костные опухоли. Упоминание о злокачественных опухолях находят в первых письменных документах Индии, Египта, Китая. Наибольший вклад в развитие древней онкологии внесли врачи — классики древней медицины Гиппократ и Абу-Али ибн-Сина (Авиценна). Гиппократа считают автором самого понятия «рак» и «саркома». Заметив сходство некоторых опухолей с рыбьим мясом, Гиппократ предложил называть их мясистыми опухолями — саркомами. Опухоли, напоминающие по форме распространения распускающиеся в стороны ножки омара, он предложил называть раковыми. Многие наблюдения врачей древности порой поражают своей верностью. Абу-Али ибн-Сина писал, например, что вырезать опухоли нужно отступя от ее краев, и дно раны после этого прижигать раскаленным железом. Первые описания опухолевых заболеваний и попытки объяснить их причину и лечение в России можно найти в древних летописях. В них часто упоминаются язвы с «лихим диким мясом». Термин «рак» или «канцер», упоминается в России впервые в лечебниках XVIII века. Описываются только опухоли наружных покровов, об опухолях внутренних органов в них речи нет. Описание опухолей внутренних органов, их распада и метастазирования появляется позже. Так, например, в книге «Сказание как какая немочь по докторски именуется» авторы ее доктор Андрон и лекарь Вольф пишут: «Канцер, а порусски рак: гнилая болячка, коя под телом ходит, от места на место переходит, многие продухи имеюнще, та вельми вредительна есть». В конце этого же века в травниках и лечебниках можно найти попытку делить опухоли по локализации (на лице, в полости рта, в области наружных половых органов). В книге «Домашний лечебник» 1719 г. написано: «... болячка ртяная, как в деснах бывает, а те болячки врачеве именуют канцеры». Цельс (30 г. до п. э.— 38 г. н. э.) впервые описал метастазы рака молочной железы в регионарные лимфатические узлы. Гален (131—203 г. п. э.) указывал на частые поражения раком не покрытых одеждой частей тела — кожи, губы и, кроме того, описал рак молочной железы, матки и прямой кишки. В отношении причин возникновения опухолей Гален придерживался взглядов Гиппократа. В XVIJ ст. Декарт высказал предположение, что опухоли возникают вследствие уплотнения и коагуляции лимфы. Это предположение основывалось па знании механизмов кровои лимфообращения, открытых Гарвеем (1628) и Мальпигием (1651). Только примерно через 100 лет Понтер (1728—1794) высказал мнение, что большинство опухолей возникает вследствие травмы. Развитие онкологии в России XIII –XX вв. Изобретение микроскопа способствовало дальнейшему развитию науки об опухолях. Так, в 1801 г. Биша, а затем в 1838 г. Мюллер отмечали, что опухоли имеют клеточное строение, и различали в них строму и паренхиму. Однако они еще не видели связи опухоли с организмом и считали, что опухолевые клетки внезапно появляются среди здоровых клеток органа. Вскоре Кргювелье (1791 —1874) высказал мысль о том, что для развития опухоли необходим определенный период, в течение которого нормальные клетки должны пройти стадию «канцероматозной дегенерации». Таким образом, впервые было высказано предположение, что опухоли развиваются по определенным стадиям. В России в послепетровский период в «Руководстве по врачебной науке» имеется попытка объяснить причину развития этой болезни. «Рак (канцер) по большей части приключается в железах, когда затверденная опухоль болеть начинает и в злокачественную язву превращается. Рак разделяется на потаенный (occultus), когда опухоль еще кожею покрыта, и открытый (apertus), когда в язву превратилась. Дальние его причины суть: наружное раздражение оных затверделостей посредством острых лекарств, трением и сжатием, продолжительные великие душевные возмущения». Имеется указание на лечение раковых язв. При этом рекомендуется применение различных трав и кореньев в виде настоя. Есть указание и на «профилактику» рака. «Надлежит остерегаться, дабы рака потаенного отнюдь прикладыванием наружных острых, липких и вязательных средств и прикосновением не раздражать, что есть наилучшее предохранительное средство. Причем также избегать должно всего горячительного, пряного и острого в пище и питии, жаркого воздуха, беспокойств душевных, сильного телодвижения и запора, употребляемые при этом известные для рака внутрь даваемые средства». Из лечебника 1739 г. (из собрания Вяземского) можно получить сведения о хирургическом лечении рака, весьма правильно понимаемом в то время. «Совершенное исцеление производится наивернее заблаговременным вырезыванием рака, но когда он уже вкоренился или произошел от внутренних причин, когда соки испорчены, больной обессилен и не молод, когда рак не в способном месте, так что он до основания вырезан быть не может, тогда оная операция редко, а в последнем случае никогда желательного успеха не имеет». Мощный толчок развитию экспериментальной и клинической онкологии дала теория раздражения Вирхова (1853), согласно которой опухоли возникают вследствие травмирования (раздражения внешними факторами). Вирхов доказал, что опухолевая клетка, как и каждая клетка организма, происходит только из клетки, положив этим начало естественнонаучному подходу к решению важной проблемы опухолевого роста. Вскоре после Вирхова его ученик Тирш доказал, что раковая опухоль исходит из эпителия, а саркома — из соединительной ткани. Ганземан (1891), придерживаясь учения Вирхова, подтвердил, что опухолевая клетка — это клетка организма, которая морфологически отличается от здоровой снижением дифференцировки, а физиологически — независимостью роста. Следовательно, в основе развития опухоли лежит анаплазия, которая возникает вследствие асимметрии деления клеток. Сотрудник и ученик Вирхова Конгейм выдвинул теорию происхождения опухолей, согласно которой зачатком опухоли служат оставшиеся неиспользованными при развитии органов островки зародышевых клеток. При ослаблении функций организма эти островки начинают усиленно размножаться, давая начало клиническому развитию опухоли. Эти работы оказали большое влияние на развитие онкологии в России. Научная мысль русских ученых развивалась во многих теоретических и клинических направлениях весьма оригинально и самобытно. Передовые идеи русских ученых разделяли ученые других стран и способствовали развитию мировой науки. Так, работы П. И. Кубасова (1889), Д. И. Ивановского (1892), В. В. Подвысоцкого (1908), И. И. Мечникова (1910) положили начало вирусной теории возникновения опухолей. В 1370 г. М. М. Руднев впервые обнаружил амебовидное движение опухолевых клеток. Это открытие позволило предположить, а в дальнейшем и доказать возможность перевивки опухоли. Одновременно с этим он доказал также, что для успешной перевивки опухолей необходимо использовать животных одного вида, а исходным материалом для перевивки должен быть небольшой кусочек живой ткани. Ученик М. М. Руднева ветеринарный врач Медико-хирургической академии М. А. Новинский впервые на собаках осуществил перевивку саркомы. Его диссертация (1877) оказала огромное влияние на развитие экспериментальной онкологии во всем мире. Исследования М. М. Руднева и М. А. Новинского дают полное основание считать их родоначальниками экспериментальной онкологии. Методы М. М. Руднева и М. А. Новинского в настоящее время широко применяют во всех лабораториях мира, а перевивки опухолей осуществляют на млекопитающих, птицах, пресмыкающихся и других видах животных. И. И. Мечников (1883) и независимо от него В. К. Высокович (1885—1886) открыли явление фагоцитоза и заложили основы учения о ретикулоэндотелиальной системе. Большой вклад в развитие этого учения внесли Н. Н. Аничков (1930), А. А. Заварзин (1953), А. А. Богомолец и ряд других ученых. А. А. Богомолец и его школа детально изучили функции ретикулоэндотелиальной системы при опухолях и других заболеваниях, что послужило основой учения о системе соединительной ткани. На основе этого учения А. А. Богомолец разработал метод стимуляции соединительной ткани при помощи специфической иммуносыворотки — АЦС. В 1904 г. А. П. Браунштейн создал первую в России лабораторию по исследованию штаммов опухолей. Изучая обменные процессы в клетках организма и в опухолях, Д. В. Ненюков и В. М. Зыков (1911) впервые установили понижение окислительных процессов в опухолевой клетке, которое в 1924 г. подтвердил Варбург. Огромен вклад в развитие онкологии К. П. Улезко-Строгановой, работы которой посвящены роли соединительной ткани в возникновении опухолей (1907), регенеративных и пролиферативиых процессов в генезе опухолей (1911), изучению предраковых состояний (1914—1916) и т. д. Развитию отечественной экспериментальной и клинической онкологии во многом способствовали работы Н. Н. Петрова, который уточнил представления о предраке, о единстве природы доброкачественных и злокачественных опухолей. Еще в 1910 г. Н. Н. Петров занимался перевивкой опухолей мышам, что и теперь является одной из важнейших моделей изучения опухолевого роста. Перевивки опухолей дают возможность изучать их распространение, автономность роста, а также разрабатывать вопросы экспериментальной терапии новообразований. Кроме того, Н. Н. Петров в 1910 г. занимался вопросами индукции (воспроизведения) опухолей с тем, чтобы «вызвать у животных истинные опухоли безошибочно и по произволу». Результаты экспериментальных исследований по индукции новообразований различными агентами обосновали полиэтиологическую концепцию возникновения опухолей, которую Н. П. Петров развил в ряде обобщающих работ. В двадцатых годах нашего столетия началось успешное изучение влияния желез внутренней секреции на развитие злокачественных новообразований (В. А. Оппель, П. А. Кучеренко и др.) В это же время интенсивно изучаются цитологические методы диагностики опухолей, основанные на обнаружении клеточных элементов в пунктатах опухолей. Развитие клинической онкологии в России вначале шло по пути медленного накопления фактов и описания клинических наблюдений. Первые публикации о злокачественных новообразованиях новообразованиях относятся к XVIII в. и сводятся в основном к описанию отдельных клинических наблюдений рака. Первая докторская диссертация по онкологии была написана М. Л. Кнобхом в 1740 г. из тему: «Рак левой груди, наблюдение и лечение». М. Л. Кнобх, согласно учению Гиппократа, различал рак скрытый и изъязвляющийся. Он отстаивал право хирургии быть равной другим отраслям медицины, что было созвучно передовым идеям XVIII в., поскольку в феодальную эпоху хирургия рассматривалась как ремесло, а не как наука. В 1773 г. была опубликована работа хирурга Т. Эме, который произвел удаление левой груди по поводу рака. «Опухоль весила 10 полных аптекарских фунтов» (730 г). Т. Эме подробно описал микроскопическое строение опухоли, и на основании этого описания можно предположить, что удаленная опухоль представляла собой листовидную аденому. В 1798 г. русский врач И. Филиппович впервые описал клинику перфорации рака желудка у больного 28 лет, а также дал подробное описание секции умершего и патологоанатомическую картину опухоли желудка. Будучи высокообразованным врачом, И. Филиппович, разделяя взгляды М. В. Ломоносова, видел задачи науки в том, чтобы сохранить здоровье человека и продлить его жизнь. Автор в своей работе выступает против знахарей, рассматривая их способы лечения как «убийство». В XIX в. клиническая онкология в России начинает быстро развиваться. Клиницисты, в основном хирурги, разрабатывают новые главы онкологии — операции на молочной железе, пищеводе, желудке, легких, толстой и прямой кишке. Отечественные хирурги внесли неоценимый вклад в развитие мировой онкологии, и многие из них были пионерами в разработке объемов оперативных вмешательств, доступов к органам, методик оперативных вмешательств. Так, еще в 1806 г. Я. В. Виллис рекомендовал при раке молочной железы удалять всю железу с частью большой грудной мышцы. И. Ф. Буш (1807) считал, что удалять молочную железу необходимо заблаговременно, когда железа еще подвижна и когда еще нет распространения рака на регионарные лимфатические узлы. Ю. Шимановский (1865) рекомендовал одновременно с удалением молочной железы проводить экстирпацию лимфатических узлов, В 1878 г. Н. И. Студийский (значительно раньше Холстеда) разработал метод радикального удаления молочной железы и предложил проводить операции в ранних стадиях, пока опухоль маленькая и лимфатические узлы мало инфильтрированы. Он считал, что операция должна быть произведена с наибольшим удалением жировой клетчатки я кожи, с удалением фасций и мышц, подкрыльцовых и надключичных лимфатических узлов, а при необходимости — с резекцией подключичной вены. Таким образом, необходимо отметить приоритет отечественных ученых в разработке радикальных операций при раке молочной железы. При раке нижней губы отечественные ученые разрабатывали вопросы лечения и изучали метастазирование опухолей. Еще в 1856 г. П. Заблоцкий впервые сообщил, что при раке нижней губы поражаются шейные лимфатические узлы. В 1894 г. М. Ратульский в работе «Статистика и клиника рака губ» рекомендовал удалять регионарные лимфатические узлы даже в тех случаях, когда они клинически не поражены метастазами. С. А. Любинов (1907) и В. П. Вознесенский (1908) провели детальное исследование лимфатической системы этой области, что способствовало разработке более совершенных методов оперативного лечения рака данной локализации. На основании этих исследований Р. X. Ванах (1911) разработал и предложил новый вид операции для удаления лимфатических узлов под нижнечелюстной области. Операция Р. X. Банаха прочно вошла в клиники всего мира и широко выполняется в наши дни. Значительный вклад в развитие хирургии желудка в XIX в. внес М. К. Китаевский (1881), который впервые в России выполнил резекцию желудка по поводу рака. В 1888 г. С. В. Калачевский в Одессе произвел резекцию желудка по поводу язвы. В дальнейшем хирургию желудка успешно развивали С. И. Спасокукоцкий (1889), Богаевский (1894) и ряд других видных хирургов. Приоритет в разработке паллиативных методов лечения рака панкреато-дуоденальной области также принадлежит отечественным хирургам. Так, в 1887 г. Н. Д. Монастырский предложил и впервые с успехом выполнил холецистоэнтеростомию при раке головки поджелудочной железы, поэтому нет оснований считать родоначальником этой операции Копплера. В 1897 г. А. В. Мартынов опубликовал диссертацию «Хирургия поджелудочной железы», которая имела очень большое значение для развития хирургии этой области. В 1898 г. С. И. Спасокукоцкий выполнил операцию наложения холецистоеюноанастомоза, а в 1913 г. И. И. Греков первый произвел панкреатэктомию с благоприятным исходом, прослеженным в течение 16 лет. В 1902—1905 гг. А.1 Г. Радзиевский в эксперименте на собаках впервые изучил проблему восходящей инфекции после холецистэктомии и пришел к выводу, что наложение холецистоеюноанастомоза не представляет опасности. Одновременно с Бильротом, однако совершенно самостоятельно приват-доцент Военно-медицинской академии Е. В. Павлов (1886) выполнил радикальную операцию при раке толстой кишки. Большой вклад в разработку вопросов хирургии рака толстой кишки внесли такие крупные хирурги, как А. А. Троянов (1893), Г. А. Гончаров (1907) и ряд других ученых. На XII и XIII съездах русских хирургов программным был вопрос о раке толстой кишки. В 1906 г. вышла диссертация А. В. Крчанова, в которой он пропагандировал одно- и двумоментные операции. В 1911г. И. И. Греков предложил новый вид двумоментной операции при раке толстой кишки. Этот метод и до настоящего времени используется некоторыми хирургами. Много сделали отечественные хирурги и в вопросах хирургии прямой кишки. И. Ф. Гейдигер (1860), А. Д. Кни (1880), А. Г. Подрез (1885), В. Р. Брайцев (1910) разработали различные методики удаления высокорасположенных раков прямой кишки. Наши отечественные ученые внесли неоценимый вклад и в развитие хирургии пищевода. Один из крупнейших хирургов С. С. Юдин (1954) писал: «...именно русским хирургам принадлежит приоритет либо основной руководящей идеи, открывающей новые пути в хирургии пищевода, либо первого успешного осуществления тех задач, которые назревали уже давно, но практическое решение которых не смогли дать хирурги других стран». Еще в 1842 г. профессор Московского университета хирург В. А. Басов выполнил на собаках гастростомию. Разработка этой операции сыграла очень большую роль в развитии как физиологии, так и хирургии. Она заложила основы изучения физиологии пищеварения (классические опыты И. П. Павлова), используется при различных стенозах пищевода. Эту операцию на человеке впервые в России выполнил Склифосовский (1879), а затем Снегирев (1887). Операция В. А. Басова вскоре нашла применение в клиниках всех стран мира. В 1888 г. И. И. Насилов предложил принципиально новый метод оперативного подхода к грудной и брюшной частям пищевода, так называемый внеплевральный доступ со стороны спины путем иссечения четырех ребер, уровень резекции которых зависит от уровня поражения пищевода. Метод И. И. Насилова чрезвычайно быстро распространился в передовых клиниках России и странах Европы и сыграл очень большую роль в развитии не только хирургии пищевода, но и торакальной хирургии вообще. Вскоре после И. И. Насилова выдающийся русский хирург П. И.Дьяконов (1893) также предложил новый виеплевральный доступ к пищеводу посредством тораколапаротомии с резекцией реберной дуги без вскрытия плевры. Хотя этот метод и давал хороший доступ к брюшной части пищевода, однако не всегда можно было сохранить нетронутой плевру. Этот метод не получил широкого распространения, однако показал возможность нового анатомического подхода к пищеводу и поэтому сыграл положительную роль в разработке новых способов операций на пищеводе и кардии желудка. С 1900 г. начинается новый этап в развитии хирургии пищевода благодаря В. Д. Добромыслову, который экспериментально на собаках разработал и предложил новый чрезплевральный способ резекции пищевода. Его статья «Случай иссечения куска из пищевода в грудном его отделе по чрезлегочному способу» в значительной мере способствовала дальнейшему развитию хирургии пищевода. В 1913 г. Торек (Torek F.) впервые выполнил эту операцию при раке пищевода с благоприятным исходом, использовав метод В. Д. Добромыслова, но в описании операции на русского хирурга не сослался. Как справедливо подчеркивает А. А. Полянцев, эту операцию следует называть операцией Добромыслова — Торека. Для предупреждения послеоперационного коллапса легкого и смещения средостения В. Д. Добромыслов предложил также производить трахеостомию, вводить в трахею трубку и посредством специальных мехов раздувать легкие, препятствуя их спадению, а после операции — удалять из плевры оставшийся воздух. Эти два предложения нашли широкое применение и в настоящее время используются во всех клиниках мира. Большой вклад в разработку вопросов хирургии пищевода внесли такие крупные хирурги, как П. Я. Мультмновскип (1875), С. П.Федоров 0902, 1910), В. Н. Розанов "(1904), В. Л. Боголюбов (1906) и ряд других. В. М. Рокицкий (1906) разработал вопросы местной кожной пластики пищевода, а С. П. Федоров (1908) предложил внутригрудную пластику посредством проведения петли тонкой кишки через диафрагму. Этот метод широко используется сейчас во всех клиниках мира, занимающихся пластикой пищевода. Особые заслуги в развитии хирургии пищевода за годы Советской власти принадлежат А. Г. Савиных, Б. П. Петровскому, Б. С. Розанову, Ф. Г. Углову, П. И. Андросову, С. С. Юдину, А. А. Полянцеву и другим крупным ученым нашей страны. Хирургия легких начала развиваться в конце XIX в. Ей предшествовало глубокое изучение анатомии легких и грудной клетки. Разработке этой проблемы посвящены диссертационные работы Г. Швабова «О нервах грудной клетки и их окончаниях» (1875), К. И. Суслова «К анатомии бронхиальных артерий у человека» (1895), А. Р. Войнич-Сяножецкого «К нормальной анатомии передних плевральных границ у человека» (1897) и другие. 8 января 1898 г. П. И. Дьяконов впервые в России произвел удаление V, VI и VII ребер с резекцией легкого, а в 1901 г. В. М. Чекана сообщил о резекции легкого по поводу саркомы грудной клетки, прорастающей в легкое. Многие работы отечественных ученых посвящены поискам методов борьбы с открытым пневмотораксом и предупреждению возникновения плевропульмонального шока. С этой целью К. М. Сапежко (1899) предложил перед резекцией легких добиваться сращения плевральных листков посредством введения в полость плевры настойки йода или 1% раствора формалина, а А. А. Опокин С1907) осуществлял пнеемопексию. Ф. Р. Киевский (1908), произведя опыты на 200 различных животных (на собаках, кошках, кроликах, голубях), пришел к убеждению, что хорошие результаты при резекции легких можно получить при раздельной обработке и перевязке элементов корня легкого, а кроме того, он рекомендовал производить плевризацию корня. Обе эти рекомендации в настоящее время используются во всех клиниках мира и считаются целесообразными. Большой вклад в развитие торакальной хирургии внесли советские хирурги И. И. Герцен, А. И. Бакулев, И. С. Колесников, П. А. Куприянов, А. П. Колесов, Ф. Г. Углов, Б. В. Петровский, Н. .4. Амосов и ряд других крупных ученых, разрабатывающих не только вопросы онкологии, но и сердечно-сосудистой хирургии. Все эти достижения торакальной и брюшной хирургии стали возможными благодаря бурному развитию техники, физики, химии и анестезиологии. Большое значение для развития хирургии пищевода, легких а также пищевого канала имела разработка аппаратов для сшивания различных органов (ПКС-25 — для сшивания пищевода с кишкой, УКЛ-40 и УКЛ-60 — для ушивания корня легкого, УКБ — для ушивания культи бронха, НЖКА — для наложения желудочно-кишечного анастомоза). Нельзя не отметить важности внедрения в хирургическую практику онкологов электрохирургических методов при раке прямой кишки, молочной железы и других локализаций. Многие труды отечественных и советских ученых посвящены различным методам лечения злокачественных новообразований. Большой вклад в разработку лучевых методов лечения внесли работы А. В. Козловой (1956), А. А. Городецкого (1968), Т. Г. Лариощенко (1969). Значительно расширило диапазон лучевой терапии злокачественных новообразований применение радиоактивных изотопов путем внутритканевого и внутривенного введения. Это стало возможным благодаря внедрению в практику современной техники и тесному сотрудничеству онкологов с физиками, радиобиологами, другими специалистами. Развивается и совершенствуется химиотерапия злокачественных опухолей. Разработка этого метода лечения новообразований началась с 1937 г., когда В. Г. Немец предложил первый химко-терапевтический препарат эмбихии. Л. Ф. Ларионов первый провел испытания этого препарата в эксперименте и также первый внедрил его в клинику для лечения больных лимфогранулематозом. Оба автора были удостоены Государственной премии. В дальнейшем были синтезированы новые препараты — допан, сарколизин и др. Киевским институтом фармакологии и токсикологии предложены такие препараты, как бензотэф, дийодбензотэф, бнфолар, которые предназначены для лечения рака легких, яичников, молочной железы и меланомы. Большое значение и большие перспективы имеет регионарная внутриартериальная химиотерапия посредством инфузии. Параллельно с химиотерапией развивается и гормонотерапия. Задачей гормонотерапии является нормализация взаимоотношений гормонопродуцирующих органов как один из видов патогенетической терапии. В настоящее время широко применяется эстрогено- и андрогенотерапия, лечение различных опухолей гормонами гипофиза, надпочечных желез и др. Комбинированное применение химиопрепаратов и гормонов значительно повышает терапевтический эффект. Это и является залогом дальнейших успехов развития этих методов лечения. В годы Советской власти началось успешное сравнительно-патологоанатомическое изучение опухолей, спонтанно развивающихся у различного вида животных. Эти исследования углубляют наши знания о развитии опухолевой болезни. Особенно быстро начали развиваться учение о трансплантации опухолей и работа по выведению ряда новых штаммов опухолей воздействием на животных канцерогенными веществами либо перевивкой спонтанных новообразований. Так, уже в 1927 г. А. М. Кричевский и 3. И. Сительников описали полиморфноклеточную саркому крыс, полученную путем перевивки им меланосаркомы человека, в 1934г. Н. А. Кроткина получила штамм перевивного ороговевающего рака крыс, В. А. Чепурин (1937) получил новую перевивную адевдкарциному. В 1946 г. С. А. Бувайло и соавторы описали штамм опухолей у мышей — МАП, а Ф. 3. Таращанская (1951) — перевивную полиморфноклеточлую саркому крыс. Л. Л. Малюгина (1954) получила штамм перевивного лимфолейкоза — ЛИО-1. В дальнейшем описывается опухоль крыс — МОП (Л. Л. Малюгина и Э. Я. Смойловская, 1954), остеогенная саркома кролика (А. Ф. Кондратьева, 1956) и др. Многие из этих штаммовых опухолей прочно вошли в лаборатории Советского Союза и зарубежных стран. Большое значение для экспериментальной онкологии в изучении опухолевого роста имели исследования развития опухолей in vitro. Значительный вклад в развитие этой части онкологии внесли исследования А. А. Кронтовского (1927), А. Д. Тимофеевского и его учеников (1938—1948). Эти исследования показали возможность дифференциации и деефференциации тканей, т. е. была доказана изменчивость опухоли в зависимости от условий ее существования. Это внесло много нового в понимание биологии опухолевой клетки. Вскоре после Великой Отечественной войны начались серьезные работы по изучению влияния ионизирующей радиации на опухолевые клетки и ткани. Наиболее ценные исследования проведены А. Д. Тимофеевским и А. А. Городецким (1949—1950), которые показали, что под влиянием облучения происходит задержка развития опухолей, последние имеют различную чувствительность к облучению в зависимости от гистологической структуры. Большие заслуги в разработке методов диагностики заболеваний органов посредством радиоактивных изотопов принадлежат А. П. Виноградову (1947), Н. Н. Зайко (1950), А. А. Городецкому (1953, 1955), Т. П. Сиваченко (1968), В. А. Петрову (1970) и ряду других ученых. Причины развития онкологии. В настоящий момент выявлен ряд факторов, воздействие которых приводит к повреждению генетической информации клетки, и развитию злокачественных опухолей. Наиболее известными из них являются курение и ионизирующая радиация. В отношении борьбы с курением в нашей стране сейчас развернута жесткая, но необходимая кампания, включающая информирование населения, различные ограничительные меры, делающие курение непривлекательным, неудобным и дорогим. Как показывает опыт стран, начавших подобные кампании значительно раньше, с течением времени это приводит к существенному сокращению смертности от многих заболеваний, ассоциированных с курением. От контакта с радиацией нас защищает система безопасности и мониторинга, значительно усовершенствованная после Чернобыльской катастрофы. Однако существует много других опасных и потенциально предотвратимых канцерогенных воздействий, борьбе с которыми в нашей стране уделяется гораздо меньше внимания – ожирение, гиподинамия, стремление к загару, злоупотребление алкоголем, некоторые вирусные и бактериальные инфекции. К сожалению, об их канцерогенном влиянии и необходимости избегать их воздействия практически не говорят.  Заключение. Несмотря на то, что злокачественные опухоли известны с древних времен, онкология является молодой наукой – ей не более 100 лет, а полноценное развитие ее началось лишь в XX веке. Основные ее задачи: выяснение причин новообразований, разработка методов профилактики, способов раннего распознавания и успешного лечения. Первоначально лечение опухолей целиком сосредоточилось в руках хирургов. В дальнейшем все шире стали применять методы лучевого лечения, которые для некоторых локализаций злокачественных опухолей и по сей день остаются методом выбора. Наконец, начиная с 40-х годов XX века стали применять и лекарственное лечение опухолей. В настоящее время все чаще прибегают к сочетанию всех этих методов лечения, подключая и иммунотерапию. Несмотря на все успехи, которые достигла современная медицина, рак все еще остается серьезной проблемой. Поэтому исследования по поиску новых способов лечения этого заболевания, на сегодняшний день все еще актуальны. Литература.Петерсон Б. Е. «Онкология». – М.: Медицина, 1980 Слинчак С. М. «Онкология: Уч. пособие», 1981 Правда о Российской онкологии: проблемы и возможные решения. Москва, 2018 Шалимов С. А. Справочник по онкологии / Под ред. С. А. Шалимова, Ю. А. Гриневича, 2000 Давыдов М. И. Онкология, 2010 |