Реферат 8.10.22. Классификация, свойства горных пород, коллекторов и пластовых вод

Скачать 150.99 Kb. Скачать 150.99 Kb.

|

|

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге

РЕФЕРАТ

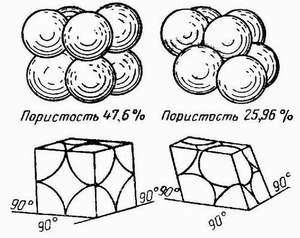

Оренбург 2022 г СОДЕРЖАНИЕ 1.ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЛЕКТОРОВ……………………………….4 3.коллекторские Свойства горных пород……………….5 3.1. ПОРИСТОСТЬ…………………………………………………5 3.1.2. ВИДЫ ПОРИСТОСТИ……………………………………...7 3.2. ПРОНИЦАЕМОСТЬ…………………………………………..9 3.2.1.КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОНИЦАЕМЫХ ПОРОД……...11 3.2.2. ВИДЫ ПРОНИЦАЕМОСТИ………………………………11 3.3. УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ………………………………15 3.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД…….15 3.5. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД…………….17 4.ЛИТЕРАТУРА. 1.ВВЕДЕНИЕ В любой работе первым необходимым условием для получения хорошего результата является понимание того, с чем мы работаем, то есть понимать объект работы. Наш объект работы – породы-коллекторы. Процессы разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений тесно связаны с физическими и химическими свойствами пород-коллекторов. Мы не можем оценить запас нефти и газа, если не понимаем таких понятий как пористости, нефтенасыщенности, газонасыщенности. Бурение, выбор способа эксплуатации, выбор методов интенсификации добычи, выбор методов повышения коэффициента извлечения нефти и газа в какой-то степени зависит от свойств горных пород-коллекторов и их поведения при различных воздействиях. Изучению пород-коллекторов и процессов движения через них жидких и газообразных флюидов также придается большое значение в связи с поисками и разведкой нефтяных и газовых месторождений. Существуют многие науки, которые изучают горные породы-коллекторы ( геохимия, петрография, физика пласта, геология нефти и газа…). В данном реферате будем рассматривать кратко некоторые вопросы, связанные с классификацией пород-коллекторов, с характеристикой и оценкой пористости, проницаемости и насыщенности пустотного пространства жидкостью и газом, механические и тепловые свойства. 2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЛЕКТОРОВ Горные породы, обладающие способностью вмешать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке, называются коллекторами. Подавляющая часть нефтяных и газовых месторождений приурочена к коллекторам трёх типов – гранулярным, трещинным и смешанного строения. К первому типу относятся коллекторы, сложенные песчано-алевритовыми породами, поровое пространство которых состоит из межзерновых полостей. Подобным строением порового пространства характеризуются также некоторые пласты известняков и доломитов. В чисто трещиноватых коллекторах (сложенных преимущественно карбонатами) поровое пространство образуется системой трещин. При этом участки коллектора между трещинами представляют собой плотные малопроницаемые нетрещиноватые массивы (блоки) пород, поровое пространство которых практически не участвует в процессах фильтрации. На практике, однако, чаще всего встречаются трещиноватые коллекторы смешанного типа, поровое пространство которых включает как системы трещин, так и поровое пространство блоков, а также каверны и карст. Трещиноватые коллекторы смешанного типа в зависимости от наличия в них пустот различного типа подразделяются на подклассы – трещиновато-пористые, трещиновато-каверновые, трещиновато-карстовые и т.д. Анализ показывает, что около 60% запасов нефти в мире приурочено к песчаным пластами песчаникам, 39% – к карбонатным отложениям, 1% – к выветренным метаморфическим и изверженным породам. Следовательно, породы осадочного происхождения – основные коллекторы нефти и газа. 3.коллекторские Свойства горных пород 3.1. ПОРИСТОСТЬ Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пор (пустот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жидкости и газы. В зависимости от происхождения различают следующие виды пор: Поры между зёрнами обломочного материала (межкристаллические поры), промежутки между плоскостями наслоения - это первичные поры, образовавшиеся одновременно с формированием породы. Поры растворения, образовавшиеся в результате циркуляции подземных вод, за счёт процессов растворения минеральной составляющей породы активными флюидами образуются поры, например, выщелачивания, вплоть до образования карста. Поры и трещины, возникшие под влиянием химических процессов, приводящие к сокращению объема породы. Например, превращение известняка (СаСО3) в доломит (СаСО3· МgСО3). При доломитизации идёт сокращение объёмов породы приблизительно на 12%, что приводит к увеличению объема пор. Аналогично протекает и процесс каолинизации – Al2O3·2SiO2·H2O. Пустоты и трещины, образованные за счёт эрозионных процессов, выветривания, кристаллизации. Пустоты и трещины, образованные за счёт тектонических процессов, напряжений в земной коре. Виды пор (2) - (5) – это, так называемые, вторичные поры, возникающие при геолого-минералогических или химических процессах. Объём пор зависит от: формы зёрен и размера зёрен; сортировки зёрен (чем лучше отсортирован материал, тем выше пористость); укладки зёрен, например, при кубической укладке пористость составляет » 47,6%, при ромбической укладке – 25,96% (см. рис. 3.1);  Рис. 3.1. Различная укладка сферических зёрен одного размера, составляющих пористый материал: а – менее плотная кубическая укладка,б – более компактная ромбическая укладка однородности и окатанности зёрен; вида цемента (см. рис. 3.2).  Рис. 3.2. Разновидности цемента горных пород Не все виды пор заполняются флюидами: водой, газами, нефтью. Часть пор бывает изолирована, в основном, это внутренние поры. 3.1.2. ВИДЫ ПОРИСТОСТИ Общая (полная, абсолютная) пористость – суммарный объём всех пор (Vпор), открытых и закрытых. Пористость открытая эквивалентна объёму сообщающихся (Vсообщ) между собой пор и измеряется она в м3, см3. На практике для характеристики пористости используется коэффициент пористости (m), выраженный в долях или в процентах. Коэффициент общей (полной, абсолютной) пористости (mп) зависит от объема всех пор:  . (3.1) . (3.1)Коэффициент открытой пористости (mо) зависит от объёма сообщающихся между собой пор:  . (3.2) . (3.2)Коэффициент эффективной пористости (mэф.) оценивает фильтрацию в породе жидкости или газа, и зависит от объёма пор (Vпор фильтр), через которые идёт фильтрация.  (3.3) (3.3)Для зернистых пород, содержащих малое или среднее количество цементирующего материала, общая и эффективная пористость примерно равны. Для пород, содержащих большое количество цемента, между эффективной и общей пористостью наблюдается существенное различие. Для коэффициентов пористости всегда выполняется соотношение: mп > mo > mэф. (3.4) Для хороших коллекторов коэффициент пористости лежит в пределах 15-25%. Поровые каналы нефтяных пластов условно подразделяются на три группы: субкапиллярные - размер пор < 0,0002 мм, практически непроницаемые: глины, глинистые сланцы, эвапориты (соль, гипс, ангидрит); капиллярные - размер пор от 0,0002 до 0,5 мм; сверхкапиллярные - размер пор > 0,5 мм. По крупным (сверхкапиллярным) каналам и порам движение нефти, воды, газа происходит свободно, а по капиллярам – при значительном участии капиллярных сил. В субкапиллярных каналах жидкость удерживается межмолекулярными силами (силами притяжения стенок каналов), поэтому практически никакого движения не происходит. Породы, поры которых представлены в основном субкапиллярными каналами, независимо от пористости практически непроницаемы для жидкостей и газов (глины, глинистые сланцы). Коэффициенты пористости некоторых осадочных пород Таблица 1

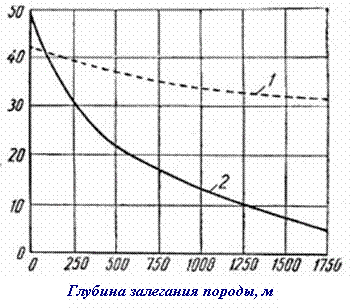

Общая и открытая пористость зависят от: глубины залегания и, как правило, падает с увеличением глубины залегания (рис. 3.3.);  Рис. 3.3. Влияние естественного уплотнения пород на их пористость: 1. – песчаники, 2. – глины от плотности пород; количества цемента и др. Пористость пород продуктивных пластов определяют в лабораторных условиях по керновому материалу. Пористость пласта на больших участках определяется статистически по большому числу исследованных образцов керна. 3.2. ПРОНИЦАЕМОСТЬ Проницаемость – способность пород пропускать флюиды. Она зависит от размера и конфигурации пор, что обусловлено размером зерен терригенных пород, плотностью укладки и взаимным расположением частиц, составом и типом цемента и др. Очень большое значение для проницаемости имеют трещины. Традиционно проницаемость оценивали во внесистемных единицах дарси (Д). А в системе СИ ей примерно соответствует единица 1··10–12м2. Такой проницаемостью обладает образец горной породы длиной L 1 м, площадью сечения в 1 м2, пропускающий сквозь себя 1 м3/сек жидкости Q вязкостью 0,001 Па··с при перепаде давления на концах образца p 0,1013 МПа. Абсолютно непроницаемых тел в природе нет. При сверхвысоких давлениях все горные породы проницаемы. Однако при сравнительно небольших перепадах давления в нефтяных пластах многие породы в результате незначительных размеров пор оказываются практически непроницаемыми для жидкостей и газов (глины, сланцы и т.д.). Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку (рис. 3.4).  Рис. 3.4. Пример массивной пакетной упаковки глин – фильтрация происходит через каналы между пакетами  Рис. 3.5. Пример упорядоченной пакетной упаковки глин – фильтрация практически не происходит К плохо проницаемым относятся: глины, с упорядоченной пакетной упаковкой (рис. 3.5), глинистые сланцы, мергели, песчаники, с обильной глинистой цементацией. Для существующих типов каналов (субкапиллярные, капиллярные, трещины), фильтрация идет, в основном, через капилляры, каналы и трещины. 3.2.1.КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОНИЦАЕМЫХ ПОРОД По характеру проницаемости (классификация Теодоровича Г. И.) различают следующие виды коллекторов: равномерно проницаемые; неравномерно проницаемые; трещиноватые. По величине проницаемости (мкм2) для нефти выделяют 5 классов коллекторов: очень хорошо проницаемые (>1); хорошо проницаемые (0,1 – 1); средне проницаемые (0,01 – 0,1); слабопроницаемые (0,001 – 0,01); плохопроницаемые (<0,001). Классификация коллекторов газовых месторождений включает 1–4 классы. 3.2.2. ВИДЫ ПРОНИЦАЕМОСТИ Проницаемость абсолютная (физическая) – это проницаемость пористой среды для газа или однородной жидкости при выполнении следующих условиях: Отсутствие физико-химического взаимодействия между пористой средой и этим газом или жидкостью. Полное заполнение всех пор среды этим газом или жидкостью. Для продуктивных нефтяных пластов эти условия не выполняются. Проницаемость фазовая (эффективная) – это проницаемость пористой среды для данного газа или жидкости при одновременном наличии в порах другой фазы (жидкости или газа) или системы (газ-нефть, нефть-вода, вода-газ, газ-нефть-вода). При фильтрации смесей коэффициент фазовой проницаемости намного меньше абсолютной проницаемости и неодинаков для пласта в целом. Относительная проницаемость – отношение фазовой проницаемости к абсолютной. Проницаемость горной породы зависит от степени насыщения породы флюидами, соотношения фаз, физико-химических свойств породы и флюидов. Фазовая и относительная проницаемости для различных фаз зависят от нефте-, газо- и водонасыщенности порового пространства породы, градиента давления, физико-химических свойств жидкостей и поровых фаз. Насыщенность – ещё один важный параметр продуктивных пластов, тесно связанный с фазовой проницаемостью: водонасыщенность (Sв), газонасыщенность (Sг), нефтенасыщенность (Sн). Предполагается, что продуктивные пласты сначала были насыщены водой. Водой были заполнены капилляры, каналы, трещины. При миграции (аккумуляции) углеводороды, вследствие меньшей плотности, стремятся к верхней части пласта, выдавливая вниз воду. Вода легче всего уходит из трещин и каналов, из капилляров вода плохо уходит в силу капиллярных явлений. Таким образом, в пласте остаётся связанная вода. Чтобы определить количество углеводородов, содержащихся в продуктивном пласте, необходимо определить насыщенность порового пространства породы водой, нефтью и газом. Водонасыщенность SВ – отношение объёма открытых пор, заполненных водой к общему объёму пор горной породы. Аналогично определение нефте- и газонасыщенности:  . (3.5) . (3.5)Обычно для нефтяных месторождений остаточная водонасыщенность изменяется в диапазоне: SВ = 6 - 35% (пласт считается созревшим для разработки, если остаточная водонасыщенность в среднем (SВ) < 25%; нефтенасыщенность: SН = 65 - 94%, в зависимости от "созревания" пласта. Для месторождений параметр насыщенности нормирован и равен единице (Sнасыщ = 1) или 100%. То есть, для нефтяных месторождений справедливо следующее соотношение: SН + SВ = 1. (3.6) Для газонефтяных месторождений: SВ + SН + SГ = 1, Sг = 1 – (SB + SH). (3.7) Остаточная водонасыщенность, обусловленная капиллярными силами, не влияет на основную фильтрацию нефти и газа. На практике насыщенность породы определяют в лабораторных условиях по керновому материалу. Фазовая (эффективная), относительная проницаемости, насыщенность горных пород определяются экспериментально. На рисунке 3.6 представлены результаты экспериментального исследования газо-водо-нефтяного потока при одновременном содержании в пористой среде нефти, воды и газа. Опытами установлено, что в зависимости от объёмного насыщения порового пространства различными компонентами возможно одно-, двух- и трёхфазное движение. Результаты исследования представлены в виде треугольной диаграммы (рис. 3.6). Вершины треугольника соответствуют стопроцентному насыщению породы одной из фаз; стороны, противолежащие вершинам, – нулевому насыщению породы этой фазой. Кривые, проведённые на диаграмме, ограничивают возможные области одно-, двух-, и трёхфазного потока.  Рис. 3.6. Области распространения одно-, двух- и трёхфазного потоков: 1. – 5% воды; 2. – 5% нефти; 3. – 5% газа. При газонасыщенности меньше 10% и нефтенасыщенности меньше 23% в потоке будет практически одна вода. При газонасыщенности меньше 10% движение газа не будет происходить. При содержании в породе газа свыше 33 –35% фильтроваться будет один газ. При нефтенасыщенности меньше 23% движение нефти не будет происходить. При содержании воды от 20 до 30% и газа от 10 до 18% фильтроваться может только одна нефть. Заштрихованные промежуточные области, примыкающие к сторонам треугольника, отвечают двухфазным потокам: газ – вода, газ – нефть, вода – нефть. Область совместного движения в потоке всех трех фаз выделена двойной штриховкой. Для несцементированных песков она находится в следующих пределах насыщенности: нефтью от 23 до 50%, водой от 33 до 64%, газом от 14 до 30%. 3.3. УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Под удельной поверхностью (Sуд.) горных пород понимается суммарная поверхность всех ее зерен в единице объема породы. Удельная поверхность характеризует степень дисперсности породы. С увеличением дисперсности удельная поверхность породы возрастает. Удельная поверхность возрастает с уменьшением диаметра зерен и коэффициента пористости. Экспериментально измерить удельную поверхность реальных коллекторов очень сложно. В коллекторах всегда присутствуют поры различного диаметра. Удельная поверхность зависит и от фазовой проницаемости, и от адсорбционной способности пород. Оценивают удельную поверхность по эмпирическим соотношениям, по величинам пористости (m) и проницаемости (kпр), например, по формуле Козени: Sуд. = 7·105 (m·√m) / (√kпр.). (3.8) Если выразить проницаемость в мкм2, то получим удельную поверхность в м2/м3. Выражение (1.38) один и вариантов формулы Козени. 3.4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД Упругость, прочность на сжатие и разрыв, пластичность – наиболее важные механические свойства горных пород, влияющие на ряд процессов, происходящих в пласте в период разработки и эксплуатации месторождений. Упругость – свойство горных пород сопротивляться изменению их объёма и формы под действием приложенных сил. Абсолютно упругое тело восстанавливает первоначальную форму мгновенно после снятия напряжения. Если тело не восстанавливает первоначальную форму или восстанавливает её в течение длительного времени, то оно называется пластичным. Упругие свойства горных пород совместно с упругостью пластовых жидкостей в пласте влияют на режим перераспределения давления в пласте. Давление в пласте, благодаря упругим свойствам пород и жидкостей перераспределяется не мгновенно, а постепенно, после изменения режима работы скважины. Упругие свойства пород и жидкостей создают запас упругой энергии в пласте, которая освобождается при уменьшении давления и служит одним из источников движения нефти по пласту к забоям скважин. При снижении пластового давления, объем жидкости будет увеличиваться, а объем порового пространства будет уменьшаться. Считается, что основные изменения объема пор при уменьшении пластового давления происходят вследствие увеличения сжимающих условий на пласт от веса вышележащих пород. При одинаковой прочности пород интенсивность трещиноватости будет увеличиваться при уменьшении мощности пласта. Упругие свойства горных пород описываются законом Гука: где βс – коэффициент объемной упругости пористой среды; βп - коэффициент сжимаемости пор; Vо – объем образца; ΔVпор - объем пор; P – давление; m - коэффициент пористости. Изменение пористости пород (m) функционально зависит от объемной упругости пористой среды (βс) и наименьшего напряжения (σо): m = mo· [1 - βn · (σ- σo)], (3.10) где mo – пористость при начальном эффективном напряжении. Коэффициент объемной упругости пористой среды (βс) будет влиять на коэффициент сжимаемости пор (βn) и на пористость пород: βn = βс / mo. (3.11) Величина коэффициента объемной упругости пористой среды (βс) очень маленькая. Для нефтеносных пород она изменяется в диапазоне 0.3 – 2·10-10 [м2/н]. Прочность на сжатие и разрыв горной породы оценивается через модуль объемного сжатия, представляющее собой сопротивление, которое оказывает данное тело всестороннему сжатию. Данные о прочности пород на сжатие и разрыв необходимы при изучении процессов разрыва пластов. 3.5. ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД Тепловые свойства горных пород характеризуются, в основном, удельной теплоёмкостью, коэффициентом температуропроводности и коэффициентом теплопроводности. Удельная (массовая) теплоёмкость характеризуется количеством теплоты, необходимым для нагрева единицы массы породы на 1°С:  . (3.12) . (3.12)Этот параметр необходимо учитывать при тепловом воздействии на пласт. Чем меньше плотность пород, тем выше величина удельной теплоёмкости. Удельная теплоёмкость зависит от минералогического состава, дисперсности, температуры, давления и влажности горных пород. Теплоёмкость пород зависит от минералогического состава пород и не зависит от строения и структуры минералов. Удельная теплоёмкость увеличивается при уменьшении плотности породы и растёт с увеличение температуры и влажности в пределах 0,4 - 2 кДж/ (кг×К). Коэффициент теплопроводности (удельного теплового сопротивления) l характеризует количество теплоты dQ, переносимой в породе через единицу площади S в единицу времени t при градиенте температуры dT/dx:  . (3.13) . (3.13)Коэффициент температуропроводности (α) характеризует скорость прогрева пород или скорость распространения изотермических границ. Коэффициенты линейного (aL) и объёмного (aV) расширения характеризуют изменение размеров породы при нагревании:  , (3.14) , (3.14)где L и V – начальные длина и объем образца. Взаимосвязь тепловых свойств горных пород выражается соотношением:  . (3.15) . (3.15)Теплопроводность и температуропроводность пород очень низки по сравнению с металлами. Поэтому для прогрева призабойных зон требуется очень большая мощность нагревателей. Вдоль напластования теплопроводность выше, чем поперёк напластования на 10-50%. Коэффициенты линейного и объёмного расширения изменяются в зависимости от плотности породы аналогично теплоёмкости. Наибольшим значением коэффициентов расширения обладает кварцевый песок и другие крупнозернистые породы. Коэффициент линейного расширения пород уменьшается с ростом плотности минералов. Тепловых свойства некоторых горных пород и пластовых флюидов Таблица 2

4. ЛИТЕРАТУРА. 1.Э.А. Бакиров, В.И. Ермолкин, В.И. Ларин. Геология нефти и газа. Москва “НЕДРА” 1990. 2.Ш.К. Гиматудинов. Физика нефтяного и газового пласта. Москва 1971. 3.П.В.Флоренский, Л.В. Милосердова, В.П. Балицкий. Основы литологии. Москва 2003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||