Континентальный и океанический типы строения земной коры, мощности горизонтов Этапы и процессы образования осадочных пород (седи. Отчет. Континентальный и океанический типы строения земной коры, мощности горизонтов

Скачать 0.7 Mb. Скачать 0.7 Mb.

|

|

Отчет о прохождении ознакомительной практики Тема: Континентальный и океанический типы строения земной коры, мощности горизонтов Этапы и процессы образования осадочных пород (седиментагенез, диагенез, катагенез). Основные группы осадочных пород и их характеристика

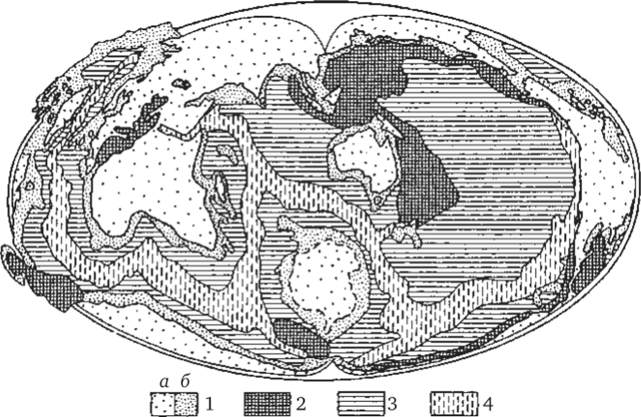

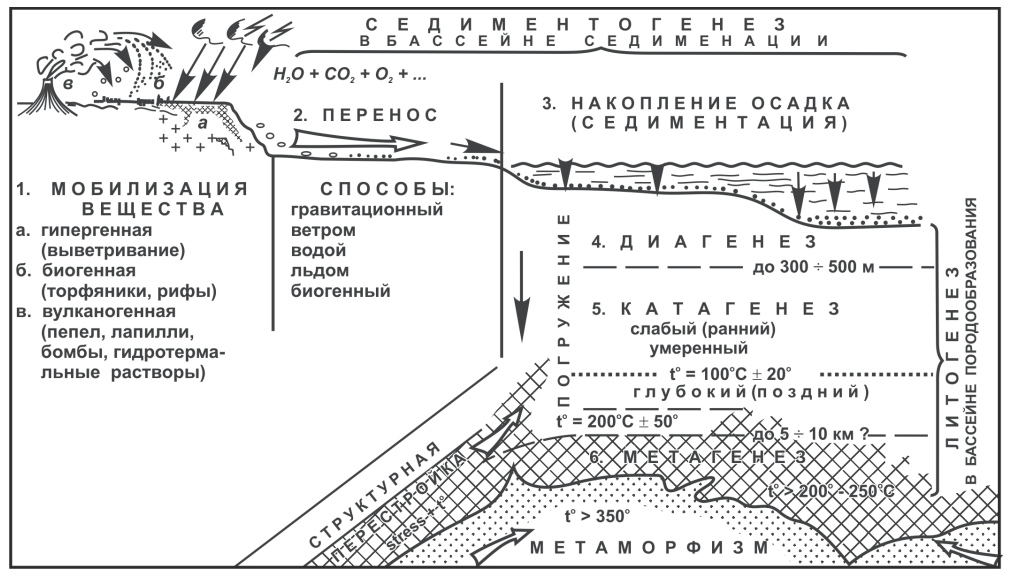

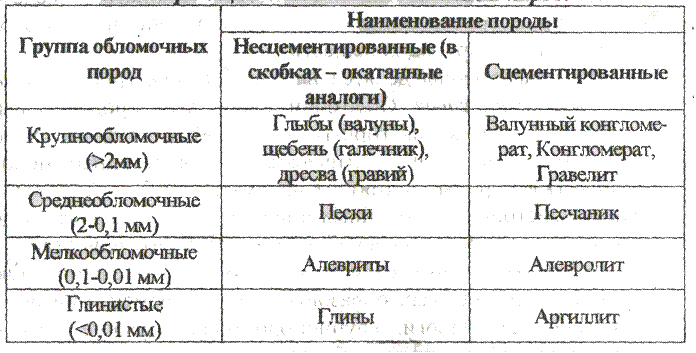

СОДЕРЖАНИЕ 1 Континентальный и океанический типы строения земной коры, мощности горизонтов 4 2 Этапы и процессы образования осадочных пород (седиментагенез, диагенез, катагенез). Основные группы осадочных пород и их характеристика 8 20 Список использованных источников 21 1 Континентальный и океанический типы строения земной коры, мощности горизонтовФормы мега-, макро- и мезорельефа, образование которых обусловлено деятельностью эндогенных процессов. Самые крупные формы рельефа — планетарные — также обязаны своим происхождением внутренним силам Земли, лежащим в основе образования различных типов земной коры. Данные геофизики и, в частности, глубинного сейсмического зондирования свидетельствуют о том, что земная кора под материками и океаническими впадинами имеет неодинаковое строение. Различают континентальный и океанический типы земной коры (рис. 1). Континентальная (материковая) земная кора характеризуется большой мощностью — в среднем 40 км, местами достигая 75 км. Она состоит из трех «слоев». Сверху залегает осадочный слой, образованный осадочными породами различного состава, возраста, генезиса и степени дислоцированности. Мощность его изменяется от нуля (на щитах) до 25 км (в глубоких впадинах, например, Прикаспийской). Ниже залегает «гранитный» (гранитно-метаморфический) слой, состоящий главным образом из кислых пород, по составу близких к граниту. Наибольшая мощность гранитного слоя отмечается под молодыми высокими горами, где она достигает 30 км и более. В пределах равнинных участков материков мощность гранитного слоя уменьшается до 15—20 км. Под гранитным слоем залегает третий, «базальтовый», слой, получивший свое название также условно: сейсмические волны проходят через него с такими же скоростями, с которыми в экспериментальных условиях они проходят через базальты и близкие к ним породы. Третий слой мощностью 10—30 км сложен сильно метаморфизованными породами преимущественно основного состава. Поэтому его еще называют гранулито-базитовым. Кора океанического типа резко отличается от континентальной. На большей части площади дна океана мощность ее колеблется от 5 до 10 км. Своеобразно и ее строение: под осадочным слоем мощностью от нескольких сотен метров (в глубоководных котловинах) до 15 км (вблизи континентов) залегает второй слой, сложенный подушечными лавами с тонкими прослоями осадочных пород. Нижняя часть второго слоя сложена своеобразным комплексом параллельных даек базальтового состава. Третий слой океанической коры мощностью 4—7 км представлен кристаллическими магматическими породами преимущественно основного состава (габбро). Таким образом, важнейшей специфической особенностью океанической коры являются ее малая мощность и отсутствие гранитного слоя.  Рисунок 1 – Строение земной коры материков и океанов (по М. В. Муратову): 1 — вода; 2 — осадочные породы; 3 — гранитный слой; 4 — базальтовый слой; 5 — мантия Земли (М — поверхность Мохоровичича); 6 — участки мантии, сложенные породами повышенной плотности; 7 — участки мантии, сложенные породами пониженной плотности; 8 — глубинные разломы; 9 — вулканический конус и магматический канал Особое строение земная кора имеет в областях перехода от материков к океанам — в современных геосинклинальных поясах, где она отличается пестротой и сложностью строения. На примере западной окраины Тихого океана видно, что окраинные геосинклинальные области обычно состоят из трех основных элементов — котловин глубоководных окраинных морей, островных дуг и глубоководных желобов. Пространства, соответствующие глубоководным впадинам морей (Карибского, Японского и др.), имеют кору, по своему строению напоминающую океаническую. Здесь отсутствует гранитный слой, однако мощность коры значительно больше за счет увеличения толщины осадочного слоя. Крупные массивы суши, граничащие с такими морями (например, Японские острова), сложены корой, близкой по строению к континентальной. Характерными особенностями переходных областей являются сложное взаимосочетание и резкие переходы одного типа коры в другой, интенсивный вулканизм и высокая сейсмичность. Такой тип строения земной коры можно назвать геосинклиналъным. Своеобразными чертами характеризуется земная кора под срединно-океаническими хребтами. Она выделяется в особый, так называемый рифтогенный тип земной коры. Детали строения коры этого типа еще не совсем ясны. Ее важнейшая особенность — залегание под осадочным слоем пород, в котором упругие волны распространяются со скоростями 7,3—7,8 км/с, т.е. намного большими, чем в базальтовом слое, но меньшими, чем в мантии. Полагают, что здесь происходит смешение вещества коры и мантии. Это мнение в 1974 г. получило дополнительное подтверждение в результате глубоководного бурения, проведенного на Срединно-Атлантическом хребте. Каждому из перечисленных выше типов земной коры соответствуют наиболее крупные, планетарные формы рельефа (рис. 2). Континентальному типу земной коры соответствуют континенты (материки). Они образуют основные массивы суши. Значительные площади материков затоплены водами океанов. Эти части материков получили название подводной окраины материков. В геофизическом и геоморфологическом смысле границами материков следует считать самую нижнюю границу подводной окраины материков, где выклинивается гранитный слой, и кора континентального типа сменяется океанической.  Рисунок 2 – Схема соотношения различных типов земной коры и планетарных форм рельефа: 1 — материки (а) и их подводные окраины (б) — кора материкового типа; 2 — переходные зоны — кора геосинклинального типа; 3 — ложе океана — кора океанического типа; 4 — срединно-океанические хребты — рифтогенный тип земной коры (по О. К. Леонтьеву) Океаническому типу земной коры соответствует ложе океана. Сложно построенная кора геосинклинального типа находит отражение в рельефе геосинклинальных поясов или зон перехода от материков к океанам. Ниже для краткости они будут именоваться переходными зонами. Рифтогенный тип земной коры соответствует в рельефе планетарной системе срединно-океанических хребтов. Каждая планетарная форма рельефа характеризуется своеобразием присущих ей форм мега- и макрорельефа, в подавляющем большинстве случаев также обусловленных различиями в структуре земной коры. Переходя к описанию мегарельефа крупнейших планетарных форм рельефа Земли, следует подчеркнуть, что при приведенном выше выделении планетарных морфоструктур береговая линия теряет свое значение как важнейшая геоморфологическая граница, отделяющая сушу от морского дна. Однако роль ее безусловно велика, так как условия рельефообразования на морском дне и на суше существенно различны. Следует также отметить, что на материках, являющихся весьма сложными образованиями, наряду с древними и молодыми платформами широко распространены совсем молодые морфоструктуры, обязанные своим происхождением альпийским горообразовательным движениям и еще не утратившие полностью черты, свойственные геосинклинальным областям. Однако эти морфоструктуры характеризуются уже сформировавшейся континентальной земной корой. В связи с указанными обстоятельствами дальнейшее описание форм мегарельефа суши дается по возможности отдельно от мегарельефа морского дна. Соответственно обзор мегарельефа материков включает в себя общую характеристику равнин и гор суши, в том числе эпигео- синклинальных горных сооружений, сформировавшихся в альпийской геосинклинальной области. При обзоре переходных зон основное внимание уделяется морским (океаническим) элементам этой мегаморфо- структуры. 2 Этапы и процессы образования осадочных пород (седиментагенез, диагенез, катагенез). Основные группы осадочных пород и их характеристикаФормирование осадочных пород представляет собой ряд сложных, последовательных и закономерных процессов, включающих в себя комплекс физических, химических и биологических превращений, которые и определяют их строение и минералого-геохимический состав. Каждая осадочная порода в процессе ее формирования и дальнейшего существования проходит ряд последовательных стадий, называемых стадиями образования осадочных пород или стадиями литогенеза. Стадии в свою очередь разделяются на два этапа: седиментогенез и литогенез. Седиментогенез объединяет три начальных стадии: мобилизацию, перенос и накопление осадочного вещества. Литогенез включает три стадии преобразования накопленного вещества: диагенез, катагенез и метагенез. Таким образом, литогенез понимается и в широком смысле, как породообразование в целом, т.е. охватывает все стадии, начиная с мобилизации и кончая метагенезом, и в узком – как непосредственно породообразование. В самом общем виде процесс формирования осадочных пород можно представить следующим образом (рис. 3.1):  Рисунок 2.1 – Стадии осадочного процесса и их главнейшие параметры, по (Япаскурт, 2008) I этап. Седиментагенез. Первая стадия – мобилизация вещества: возникновение исходных продуктов для образования осадочных пород. Так как подавляющая масса этих продуктов возникает благодаря процессам выветривания или гипергенеза, ее еще называют стадией гипергенеза. Вторая стадия – перенос или миграция вещества. Третья стадия – накопление или осаждение вещества, т.е. образование непосредственно осадка; ее также называют стадией седиментации. II этап. Литогенез. Четвертая стадия – диагенез: совокупность процессов преобразование рыхлых осадков в осадочную горную породу. Пятая стадия – катагенез: химико-минералогические преобразования пород при погружении их в более глубокие горизонты литосферы. Шестая стадия – метагенез: глубокие структурно-минералогические изменения пород в условиях повышенного давления и температуры в преддверии полного метаморфизма. Стадия мобилизации (гипергенеза) представляет собой первый этап образования осадочных пород. Мобилизация – это совокупность процессов разрушения материнских пород на поверхности Земли и на дне водоемов. В эту стадию происходит подготовка (мобилизация) вещества к его дальнейшему превращению – переносу и осаждению. Мобилизация вещества для будущих осадков и осадочных пород – не одноактный, а длительный процесс, часто измеряемый геологическими эпохами. В зависимости от того, какие факторы воздействия на породы являются главными, различают следующие форма мобилизации и продуцирования вещества: физическое и химическое выветривание более древних пород, жизнедеятельность организмов, вулканизм и техногенные процессы. Под выветриванием понимается совокупность физических, химических и биохимических процессов преобразования горных пород и слагающих их минералов в приповерхностной части земной коры. Выветривание – основная форма мобилизации и продуцирования вещества для осадков, поставляющая, вероятно, не менее 75-80% его объема. Выветривание выражается в разрушение материнских пород на поверхности Земли под воздействием воздуха, воды, льда, изменения температур и других физических и химических явлений, а также жизнедеятельности организмов. В едином и сложном процессе выветривания, в зависимости от преобладающих факторов воздействия на коренную породу, условно выделяются три основные взаимосвязанные формы: физическое, химическое и биогенное выветривание. Стадия диагенеза Диагенезом называется совокупность физических и химических процессов, которые воздействуют на осадочные зёрна ниже поверхности осадка. В стадии диагенеза происходит уплотнение осадка, уменьшение его влажности, образование новых минералов из иловых растворов, перераспределение вещества в осадке. Вновь образованные минералы называются аутигенными, в отличие от аллотигенных, т. е. принесённых извне. Состав аутигенных минералов, формирующихся в раннем диагенезе, зависит от физико-химических условий среды в осадке, концентрации ионов в иловых или поровых водах, количества и характера органического вещества. В глинистых осадках морских бассейнов, обогащенных органическим веществом, формируются пириты РеВ: в виде мелких кристалликов. В мелководных обломочных и глинистых осадках морей нормальной солёности, содержащих незначительное количество органического вещества, образуются глаукониты, хлориты, фосфориты. В прибрежных морских пористых осадках накапливаются окисные и гидроокисные минералы В осадках опресненных внутренних морей и водоемов суши образуются сидериты РеСОз в виде оолитов и сферолитов. Особенно часто сидериты образуются в толщах дельтовых болотных осадков. В терригенных осадках гумидной зоны (делювий, пролювий, аллювий), которые часто перекрываются водами, в поровом пространстве откладываются дисперсные глинистые минералы, а из уплотняющихся илов переносятся различные ионы. Они совместно с глинистыми минералами образуют цемент осадков. В песчаных осадках аридной зоны при наличии большого количества Ее+3 и окислительной обстановки образуются оксиды Ре - лимониты и гематиты. На позднем этапе диагенеза в терригенных и глинистых осадках из-за неравномерной концентрации иловых растворов в разных частях осадка происходит перераспределение диагенетических минералов: растворение их в одних местах и отложение в других. Образуются сгущения минералов - конкреции - стяжения минералов, имеющие состав, отличающийся от вмещающей породы, образованные в результате осаждения из водных растворов внутри породы. Стадия катагенеза Катагенез представляет собой длительную стадию вторичных изменений осадочной породы, следующую за стадией диагенеза. Главными действующими факторами катагенеза являются: • температура; • давление; • растворённые минеральные и газообразные вещества; • величина pH и ЕЬ пластовых вод; • радиоактивное излучение; • продолжительность действия этих факторов, т. е. геологическое время. В стадии катагенеза происходят уплотнение, растворение составных частей породы, различные процессы минералообразования, перекристаллизация и другие изменения осадочных пород. Стадия метагенеза Метагенез - это стадия глубокого минерального и структурного преобразования пород, происходящего на значительной глубине, предшествующая превращению осадочной породы в метаморфическую. Основные факторы метагенеза те же, что и для катагенеза, но с большими численными значениями: • температура; • давление; • подземные воды с растворёнными в них солями и газами; • иные значения pH (среда более кислая) и ЕЬ (среда более восстановительная). При метагенезе породы максимально уплотняются, их пористость становится минимальной. Перемещение флюидов становится возможным только по трещинам или путём диффузии. При тектонических движениях в породах возникает тонкая трещиноватость, благодаря этому создаются новые пути для миграции растворов. На этой стадии глины превращаются в аргиллиты; максимально развивается регенерация кварца; широкое развитие получают структуры приспособления (конформные) и внедрения зерен друг в друга (инкорпорационные), а также процессы перекристаллизации. Знание состава и строения осадочных горных пород, умение их систематизировать являются одним из необходимых условий для успешного использования литологии при изучении и освоении недр Земли. Единой общепризнанной классификации осадочных горных пород не существует, что связано с целым рядом трудностей, в частности с их полигенетично- стью: некоторые породы могут образовываться различным путем (например, известняки могут быть химического, биогенного и обломочного происхождения). Практически все существующие классификации основываются на четырех признаках первичного осадочного вещества: его происхождении (генезисе), способе осаждения, минеральном составе и структурных признаках. Существуют и другие принципы классификации. Л.В. Пустовалов (1940) в основу разделения пород положил теорию осадочной дифференциации вещества, выделяя ряды пород, возникших при механической и химической дифференциации; В.М. Батурин (1937) - фазы исходного вещества, из которых образуются породы; Ф. Петтиджон (1981) — тектонический принцип формирования пород в различных тектонических условиях и т. д. Однако все эти классификации являются достаточно сложными и громоздкими и не получили широкого распространения. Российские литологии в течение многих десятилетий пользовались классификацией М.С. Швецова (1958), не потерявшей своего значения и по сей день. Его классификация основывалась на учете взаимосвязанных генетических признаков образования, осаждения, структуры и минерального состава отложений. Согласно это классификации, по генезису и вещественному составу выделяются породы обломочные (или терригенные), глинистые и хемобиогенные. 1. Обломочные (терригенные) породы — продукты механического разрушения древних материнских пород. Представлены различными песками и песчаниками, конгломератами, гравелитами и алевролитами. Главные генетические признаки пород — размер, форма и минералогический состав обломков. 2. Глинистые породы — продукты химического и механического разрушения материнских минералов. Породы этой группы содержат обычно примесь обломочных частиц, что свидетельствует о промежуточном положении этой группы среди образований обломочного и химического происхождения. Основные генетические признаки — условия среды разрушения материнской породы и характер дальнейших изменений осадка. 3. Химические и биохимические породы возникают за счет наиболее растворимых продуктов химического разрушения материнских минералов. Из возникших за счет этого коллоидальных и истинных растворов осадки выпадают либо чисто химически, либо при участии организмов. Породы этого типа обычно связаны друг с другом рядом переходов и часто не имеют четких границ. Таким путем образуются карбонатные, кремнистые, фосфатные, сульфатные, алюминистые, железистые, марганцевые породы и каустобиолиты (торф, уголь, нефть). Главный генетический признак этих пород определяется способом выделения и концентрации осадка (чисто химический или органический). Дальнейшее подразделение в пределах генетических групп производится по вещественному составу и структурным особенностям пород. Например, для обломочных пород главные классификационные признаки — структура обломочной части (размер частиц) и количественные соотношения между ними, для карбонатных пород ведущие признаки при классификации — химико-минералогический состав и структура. В некоторых случаях используют также условия залегания (пластовые и конкреционные тела в кремнистых, фосфатных и других породах). Более петрографическую классификацию создал Н.В. Логвиненко (1967). Он считал, что при классификации различных групп осадочных пород не следует какому-либо признаку отдавать предпочтение перед другим. По его мнению, генетический признак должен сочетаться с подразделением по вещественному составу и текстурно-структурными особенностями пород. По вещественному составу, генезису и, отчасти, структуре он выделил 10 групп пород: 1) обломочные, 2) глинистые, 3) глиноземистые, 4) железистые, 5) марганцевые, 6) фосфатные, 7) кремнистые, 8) карбонатные, 9) соли, 10) каустобиолиты. Границы между группами довольно условны и относительны. В природе те процессы, в результате действия которых образуются осадочные породы в «чистом» виде проявляются редко. Поэтому очень широко распространены смешанные породы, которые образованы двумя и более процессами. Например, глинистые породы, в составе которых есть минералы — продукты разрушения материнских пород, а также минералы-новообразования, синтезированные из растворов или образовавшиеся при диагенезе. Некоторые разности известняков и кремней сложены как скелетами организмов, так и продуктами их растворения. Для отнесения породы к тому или другому классу основанием служат количественные соотношения между их составными частями. Например, к обломочным относят породы на 50% и более состоящие из обломочного материала, а к глинистым - состоящие на 50% и более из глинистых минералов и пелитового материала. Поверхностные слои земной коры на 80% покрыты осадочными породами и 95% из них имеют морское происхождение. Они сформировались на поверхности Земли в результате действия разнообразных внешних (экзогенных) факторов на существующие горные породы. Полный цикл осадочного породообразования включает в себя 4 стадии: мобилизация вещества выветриванием -> перенос продуктов выветривания -> осадкообразование в конечных водоемах стока (моря, океаны) -> диагенез (преобразование осадков в твердые каменистые породы). Выветривание - процесс физического разрушения и химического изменения горных пород в условиях земной поверхности под влиянием колебаний температуры, химического и механического воздействия атмосферы, воды и организмов. Большая часть продуктов выветривания уносится водными потоками, а часть из них остается на месте и накапливается, образуя коры выветривания, состоящие в основном из глинистых пород. Перенос (транзит) продуктов выветривания осуществляется а твердом и растворенном виде реками, ручьями, временными водотоками, ледниками, морскими волнами и течениями, ветром и другими геологическими агентами, действующими на поверхности земли. На путях переноса в конечные водоемы стока вещество частично осаждается, образуя рыхлые осадочные породы. В зависимости от действующего экзогенного фактора переноса и накопления осадков выделяют следующие генетические типы, временные водотоки на склонах - делювий, реки и ручьи - аллювий, ледники - морена, ветер - подвижные пески, дюны, барханы. Осадкообразование заключается в отложении в конечных водоемах стока (моря, океаны, озера), сносимых с материков продуктов разрушения горных пород. В зависимости от того, каким путем происходит осаждение (механическое, коагуляция коллоидных растворов, кристаллизация из насыщенных растворов, при участии живых организмов и др.) выделяют механические, химические, биохимические процессы и соответствующие им осадки. Диагенетические процессы охватывают все явления физико-химического преобразования свежеотложенных осадков под влиянием уплотнения, обезвоживания (дегидратация), раскристаллизации коллоидных осадков, цементации и т.п. Результатом этих процессов является окаменение осадков (литификация) и образование осадочных горных пород. Вся совокупность процессов осадкообразования от стадии выветривания до диагенеза получила наименование литогенеза или литогенезиса (камнеобразование). Разрушение горных пород и накопление осадков происходят повсеместно. Физико-географические условия и действующий экзогенный фактор накладывают существенный отпечаток на их состав и строение. В одних случаях осадочные породы состоят из обломков пород и минералов, в других - из скопления органических остатков, в третьих - из кристаллических зерен, выпавших из водных растворов. Почти во всех осадочных породах находят окаменевшие остатки животных и растений, позволяющие уточнить условия накопления осадков. Для подавляющего большинства осадочных пород свойственна слоистая текстура, где каждый слой - результат, непрерывного накопления осадков с определенной скоростью, что нередко позволяет определить продолжительность времени и характер среды накопления осадков. Так, например, горизонтальная слоистость характерна для морских и озерных осадков, косая - речных отложений, диагональная - дельтовых и эоловых и т. Д (рис. 2.2).  Рисунок 2.2 –. Примеры косой (а) и перекрестной (б) слоистости в речных отложениях (по Л.Б. Рухину) Осадочные породы по рассмотренным выше условиям образования (генезису) делятся на три большие группы, терригенные (обломочные, кластические) - образовались в процессе механического накопления обломков ранее существовавших пород; хемогенные (химические, коллоидно-осадочные) - образовались в результате выпадения осадков из истинных водных растворов морей, океанов, озер или химического разложения с переходом вещества в коллоидное состояние; органогенные (биохимические) - результат жизнедеятельности организмов или скопления остатков отмерших организмов. Терригенные осадочные породы делятся на рыхлые (несцементированные) и плотные, окаменевшие (сцементированные). Рыхлые обломочные образования служат исходным веществом, из которых в результате диагенеза, т.е. уплотнения, обезвоживания, цементации образуются плотные, каменистые горные породы. Поэтому окаменелые горные породы наследуют основные особенности состава, структуры (форма,размер обломков и др.) и текстуры (слоистость) исходного вещества Цементирующим веществом при диагенезе осадков может быть известковый, кремнистый, глинистый, железистый и др. Встречается и сложный цемент, состоящий из двух и более цементирующих веществ. Рыхлые породы делятся на две большие группы: обломочные и глинистые. Обломочные породы - продукт физического выветривания горных пород, обломки которых сохраняют химико-минералогический состав исходных пород. Глинистые породы состоят из продуктов глубокого химического выветривания коренных пород, в результате чего существенно меняется химический состав исходного вещества В соответствии с размерами обломков выделяются следующие виды рыхлых образований и их сцементированные (окаменелые) аналоги: крупнообломочные, среднеобломочные и мелкообломочные (табл. 1). При цементации скоплений этих обломков возникают соответствующие им окаменелые горные породы, валунный конгломерат (брекчия), галечный или щебнистый конгломерат, гравелит. Грубослоистые толщи конгломератов и брекчий образуются в предгорных и горных областях, где в соответствующее время происходили значительные вертикальные движения земной коры. Распространены на склонах горных хребтов, в том числе и в Дагестане. К среднеобломочным относятся пески (2,0 - 0,1. мм), которые по размеру зерен делятся на крупнозернистые (2,0 - 0,5 мм), среднезернистые (0,5 - 0,25 мм) и мелкозернистые (0,25 -0,1 мм), По минеральному составу они могут быть однородными или смешанными. По преобладающему составу минералов пески могут быть кварцевые, кварцево-слюдистые, аркозовые и др. При уплотнении и цементации песков образуются песчаники соответствующей зернистости. Таблица 1 – Классификация обломочных осадочных пород.  Пески и песчаники залегают в виде слоев и линз среди других осадочных пород и являются продуктами физического выветривания и длительного, многократного перемыва и сортировки обломочного материала текучими водами, морским прибоем и течениями, ветром. В природе преобладают пески и песчаники морского и речного происхождения. Цементация песков происходит в процессе окаменения осадка. Для морских песчаников характерен известковый цемент; речных - железистый, железисто-марганцевый; озерных и лагунных -гипсовый. Песчаник - широко распространенная осадочная порода как на равнинах, так и в горных областях (Дагестан). Мелкообломочные породы иди алевриты представляют собой скопление мелких частиц размером 0,1 - 0,01 мм. В минеральном составе преобладают кварц, слюда, полевой шпат. При цементации, уплотнении и удаления воды (дегидратация) из алеврита образуется прочная горная порода - алевролит темного цвета вплоть до черного. Толщи алевролитов мощностью в сотни метров среди других осадочных пород и являются продуктом осаждения терригенного материала на дне древних морей. Алевролиты широко распространены вгорном Дагестане, особенно в южных районах. В северных районах горного Дагестана алевролиты часто вскрываются в речных долинах под толщей песчаников и известняков. Глинистые породы. Глины - тонкодисперсные породы, состоящие из обломков менее 0,01 мм в поперечнике. Глины - наиболее распространенный представитель терригенных пород; они -занимают более 50% площади, сложенной осадочными породами и являются продуктом химического выветривания коренных пород. В результате выветривания исходного вещества образуются типичные минералы, представляющие собой водные силикаты и алюмосиликаты: каолины, гидрослюды, монтмориллониты и др. При уплотнении, дегидратации и цементации глин образуются аргиллиты - плотные, не размокающие в воде камнеподобные породы. По происхождению большинство глин - остаточный продукт химического выветривания магматических пород в наземных и подводных условиях. По месту образования глины делятся на континентальные (остаточные) и переотложенные морские. Хемогенные горные породы образуют большую группу пород, возникшую в результате осаждения растворов в кристаллической или аморфной форме в водных бассейнах. В зависимости от условий осаждения и химического состава выделяют следующие виды хемогенных пород: карбонатные, кремнистые, галоидные и фосфатные. В рассматриваемой группе карбонатные породы имеют наибольшее распространение. Их доля составляет 15 - 20% среди осадочных толщ земной коры. Большинство карбонатных пород формируется при участии живых организмов, т. е. они имеют смешанное биохимическое происхождение. Главными представителями их являются известняки, доломиты, менее распространены магнезиты, а также мергели - смешанные глинисто-карбонатные породы. Известняки образуются на дне теплых морей в результате совместного осаждения илоподобной карбонатной взвеси и остатков известковых скелетов организмов. Для характеристики компонентов, составляющих менее 50% породы, к названию известняков добавляется соответствующее прилагательное: песчанистый, доломитовый, кремнистый и т.д. Доломиты состоят в основном из минерала доломита с примесью в различных количествах кальцита, кварца, халцедона, магнезита и др. Залегают доломиты как и известняки в виде мощных слоев, непрерывно прослеживаясь на сотни километров. В таких толщах доломиты переслаиваются с песчаниками, известняками, мергелем и др., что говорит о близких или сходных условиях их происхождения. Образуются доломиты в результате химического осаждения из воды в озерах и морских бассейнах повышенной солености в условиях сухого и жаркого климата. Мергель - однородная смесь глинистых и карбонатных (кальцит, доломит) минералов, содержащихся в породе примерно в равных количествах. Характерно также обилие остатков ископаемой фауны. Залегают мергели в виде слоев вперемежку со слоями других карбонатных пород, глинами и песчаниками. Образуется в результате одновременного осаждения карбонатного и глинистого материала в морских, лагунных и озерных бассейнах нормальной солености на относительно небольших расстояниях от берегов (присутствие глинистого вещества) Карбонатные породы широко используются в строительстве (цемент, строительный камень и др.), в металлургии, бумажной промышленности и т д. В группу кремнистых входят осадочные породы, состоящие в основном из минералов кремнезема, кремни и кремнистые сланцы, диатомиты, яшмы и др. Залегают эти породы ввиде протяженных пластов, слоев, линз или конкреций среди других пород. Кремни и кремнистые сланцы образуются в результате осаждения кремнезема в виде геля из морской воды, либо из коллоидных растворов в трещинах, порах, пустотах в уже сложившихся горных породах осадочного происхождения Образование яшм связано с накоплением илов, состоящих из опаловых скелетов морских микроорганизмов в глубоких и узких морских впадинах. Кремни и кремнистые сланцы используются в керамической промышленности, для облицовки внутренних стен паровых мельниц, для изготовления шлифовальных шкурок и др. Яшма - красивый и прочный поделочный камень, используемый в декоративных целях. Группу фосфатных образуют осадочные породы, в которых содержание P2O5 не менее 8-10% в форме фосфата кальция. При большом разнообразии состава и свойств по условиям залегания и образования выделяют два типа горных пород и месторождений фосфоритов: пластовые и конкреционные. Пластовые фосфаты представляют собой выдержанные по простиранию слои и пласты толщиной от нескольких см до 15 м. По происхождению они представляют собой органогенно-химический осадок на дне морей глубиной до 300 м. Фосфатные конкреции располагаются обычно в глинистых сланцах, мергелях послойно или цепочки желваков богатых фосфором. Происхождение их также смешанное биохимическое, связано с выносом фосфора с суши в морские бассейны, последующим растворением в воде, освоением морскими организмами и осаждением после их отмирания. Фосфориты - ценное сырье для изготовления фосфорных удобрений (суперфосфат), и наряду с апатитами и калийными солями, относятся к так называемым агрономическим рудам Галоидные породы. Эта группа включает в себя породы, сложенные преимущественно галоидами натрия и (или) калия - галитит (каменная соль) и сильвинит (калийная соль). Названы они так по преобладающему минералу (галит, сильвин). В породах, помимо породообразующих, в качестве примесей присутствуют гипс, ангидрит (до 30-40%), глинистые частицы, обломки других минералов. Форма, условие залегания галоидных пород - слои, линзовидные залежи, купола (соляные купола) значительных размеров. Представляют собой литифицированный химический осадок, образовавшийся в бессточных соляных озерах и полузамкнутых морских водоемах (пример - зал. Кара-Богаз-Гол) вследствие интенсивного испарения воды в условиях сухого и жаркого климата. Отложения галоидных пород достигают значительной мощности (до 400 м). Галитит - важнейший пищевой продукт, используется в различных отраслях пищевой и легкой промышленности, сильвинит - основное калийное удобрение в сельском хозяйстве, сырье для получения различных соединений калия - поташ, едкий калий и др. Органогенные горные породы. В эту группу отнесены горные породы, образовавшиеся полностью или существенно из остатков жизнедеятельности организмов. В зависимости от формы участия живых организмов всю группу пород можно подразделить на две подгруппы: 1) биохимические горные породы и 2) каустобиолиты (от греч. "каустис" - горючий и "биос" - жизнь). Биохимические горные породы или биолиты - осадочные породы, полностью или большей частью состоящие из продуктов животных или растений. По вещественному составу остатков (скелеты, раковины и др.) выделяются карбонатные (коралловые известняки, ракушечники и др.) и кремнистые (диатомит, радиолярит и др.) породы. В геологической литературе эти породы часто рассматривают либо в группе хемогенных или кремнистых пород, либо выделяют в самостоятельную группу органо-хемогенных пород. Учитывая, однако, решающую роль в их образовании живых организмов, есть смысл рассматривать их в качестве подгруппы органогенных пород. Каустобиолиты. Этим термином обозначается большая группа ископаемых горючих материалов органического происхождения, т. е. продукты преобразования остатков растительных и животных организмов под длительным действием геолого-геохимических факторов. По условиям образования и составу каустобиолиты четко разделяются на две группы: 1) породы угольного ряда, представляющие собой окаменевшие остатки древней растительности и отличающиеся от рассеянных разностей органического вещества в осадках более высокими концентрациями органики (торфы, ископаемые угли, горючие сланцы); 2) породы нефтяного ряда, состоящие из вещества в жидком или газообразном состоянии и в отличие от первых, имеющие миграционную природу, т. е. их накопление происходило в результате концентрации разложившихся остатков рассеянной органики в процессе миграции (нефть, асфальт, природный горючий газ и др.). Содержание углерода в каустобиолитах меняется в широком диапазоне - от 20% в горючих сланцах, 50-60% в торфах до 60-75% в бурых углях и 90-97% в каменных углях и нефти. Список использованных источниковЕжова, А.В. Литология. Краткий курс: учебное пособие / А.В. Ежова. - Томск: Томский политехнический ун-т, 2014. – 254 с. Ковешников, А.Е. Геология нефти и газа / А.Е. Ковешкников. – Томск: ТПУ, 2011. — 168 с. Колосова, Т.Е. Основы литологии / Т.Е. Колосова. - Мн.: БГУ, 2009. – 211 с. Максимов, Е.М. Геология, поиск и разведка нефти и газа / Е.М. Максимов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2004. — 103 с. Малиновский, А.И. Основы литологии: учебное пособие / А.И. Малиновский. - Владивосток: Дальнаука, 2013. – 153 с. Япаскурт, О. В. Литология: учебник для студ. высш. учеб, заведений / О.В. Япаскурт. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 236 с. | ||||||