Контрольная работа БЖД. контрольная БЖД. Контрольная работа по дисциплине безопасность жизнедеятельности Динамика работоспособности. Негативные факторы, влияющие на человека. Аварийнохимически опасные вещества

Скачать 265.58 Kb. Скачать 265.58 Kb.

|

|

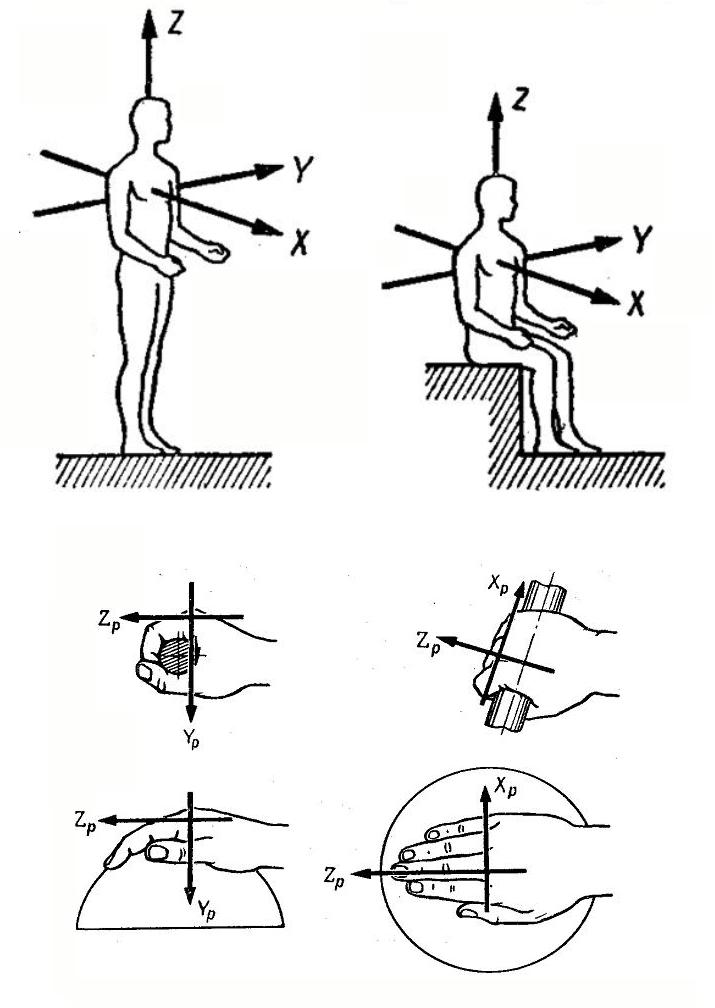

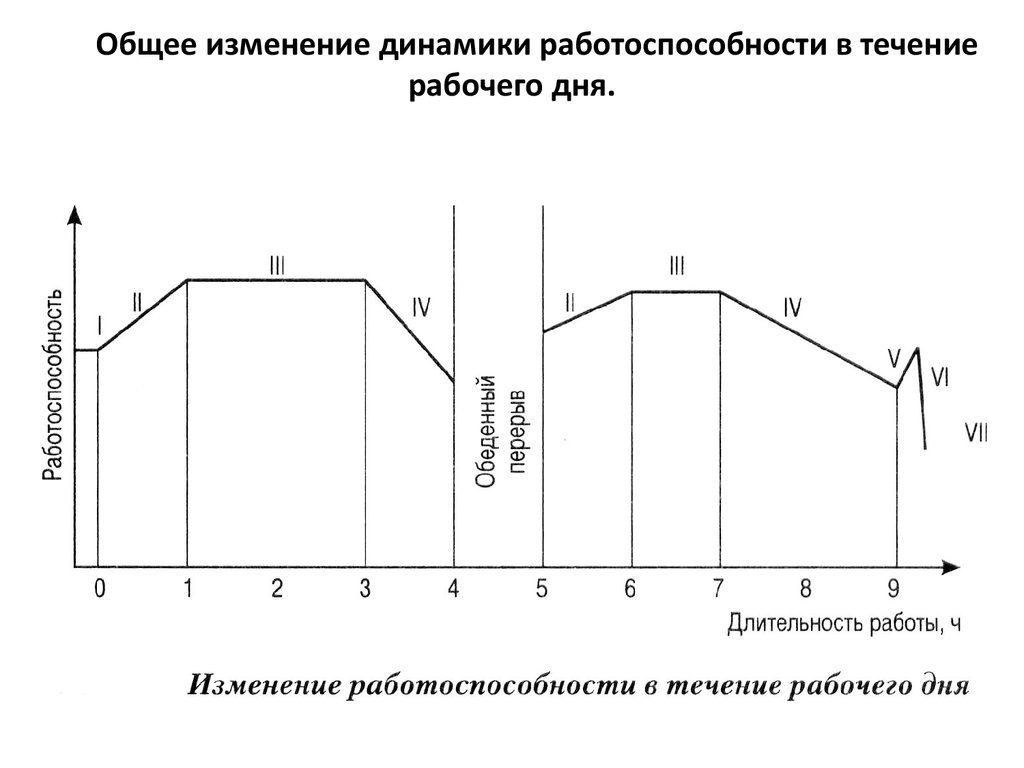

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» Контрольная работа по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» «Динамика работоспособности. Негативные факторы, влияющие на человека. Аварийно-химически опасные вещества» (ВАРИАНТ № 13) Работу выполнил студент группы П-37/3Мз Перминов М.В. Работу проверил преподаватель: КВН Скворцов Ю.В. Дата сдачи……………………….. Дата защиты……………………… Оценка защиты…………………… Екатеринбург, 2022 год Оглавление2 2 Введение 2 1.Задание13: Работоспособность и ее динамика; фазы трудовой деятельности. 3 2.Задание 43: Вибрация как негативный фактор: источники, параметры, виды и нормирование. 5 3.Задание 73: Аварийно-химически опасные вещества. Химически опасные объекты и их категорирование. Зоны химического заражения, их параметры и факторы, на них влияющие. Защита населения и территорий при химических авариях. 8 Задача №3: 14 Заключение 17 (Рис.1. Динамика работоспособности человека). 19 (Рис.2. Действие вибрации на человека). 20 (Таблица 1. Расчетные формулы и справочные данные). 21 Введение Всякая деятельность человека осуществляется во внешней окружающей нас среде, наполненной как благоприятными, так и опасными предметами, процессами и явлениями. Вокруг нас множество опасных факторов: движущихся механизмов, вредных веществ, излучений, опасных людей, животных, растений. Опасности для здоровья и имущества человека имеются в любом виде деятельности: трудовой, учебной, семейной и даже на отдыхе. В то же время те, кто овладел способами защиты от опасностей, проживают долгую и счастливую жизнь в отличие от людей, недооценивших окружающие опасности Задание13: Работоспособность и ее динамика; фазы трудовой деятельности.Основным показателем трудовой деятельности человека принято считать его работоспособность, т. е. способность производить действия, характеризующиеся количеством и качеством работы за определенное время. Во время трудовой деятельности работоспособность организма изменяется по суточному ритму. В течение суток организм по-разному реагирует на физическую и нервно-психическую нагрузку. В соответствии с суточным циклом организма наиболее высшая работоспособность проявляется в утренние (с 8 до 12) и дневные (с 14 до 17) часы. В дневное время наименьшая работоспособность проявляется между 12 и 14 часами, а в ночное время – с 3 до 4 достигается минимум. С учетом этого определяется сменность работы на предприятиях, начало и конец смены, перерывы на сон и отдых. (Рис.1. Динамика работоспособности человека). Изменение работоспособности в течении рабочей смены имеет несколько фаз: Фаза вырабатывания или нарастающей работоспособности; в этот период уровень работоспособности постепенно повышается по сравнению с исходным; в зависимости от характера труда и индивидуальных особенностях этот период длиться от нескольких минут до 1.5 часа, а при умственном творческом труде от 2 до 2.5 ч. Фаза высокой устойчивости работоспособности; для нее характерно сочетание высоких трудовых показателей с относительной стабильностью или даже некоторым снижением напряженности физиологических функций; продолжительность этой фазы может составлять 2...2,5 ч и более в зависимости от тяжести и напряженности труда. Фаза снижения работоспособности, характеризующаяся уменьшением функциональных возможностей основных работающих органов человека и сопровождающаяся чувством усталости. Периодическое чередование работы и отдыха способствует высокой устойчивости работоспособности. Существенную роль в поддержании высокой работоспособности человека играет установление рационального режима труда и отдыха. Различают две формы чередования периодов труда и отдыха на производстве введение: · обеденного перерыва в середине рабочего дня; · кратковременных регламентированных перерывов. Оптимальную длительность обеденного перерыва устанавливают с учетом удаленности от рабочих мест санитарно-бытовых помещений, столовых, организации раздачи пищи. Продолжительность и число кратковременных перерывов определяют на основе наблюдений за динамикой работоспособности, учета тяжести и напряженности труда. При выполнении работы, требующей значительных усилий и участия крупных мышц, рекомендуются более редкие, но продолжительные перерывы (10...12 мин). При выполнении особо тяжелых работ (металлурги, кузнецы и др.) следует сочетать работу в течение 15...20 мин с отдыхом такой же продолжительности. При работах, требующих большого нервного напряжения и внимания, быстрых и точных движений рук (операторы ПЭВМ и др.), целесообразны более частые, но короткие перерывы (5...10 мин). Кроме регламентированных перерывов, существуют микропаузы − перерывы в работе, возникающие самопроизвольно между операциями и действиями. Микропаузы обеспечивают поддержание оптимального темпа работы и высокого уровня работоспособности. В зависимости от характера и тяжести работы микропаузы составляют 9...10 % рабочего времени. Чередование периодов труда и отдыха в течение недели должно регулироваться с учетом динамики работоспособности. Наивысшая работоспособность приходится на 2, 3 и 4−й день работы, в последующие дни недели она понижается, падая до минимума в последний день работы в связи с утомляемостью организма. Утомление - психофизическое состояние человека, сопровождающееся чувством усталости, вызванное интенсивной и длительной деятельностью, выражающееся в ухудшении количественных и качественных показателей работы и прекращающееся после отдыха. Утомление – это обратимое физиологическое состояния человека. Однако, если работоспособность не восстанавливается к началу следующего периода работы, то утомление может накапливаться и переходить в переутомление – более стойкое снижение работоспособности, которое в дальнейшем ведет к развитию болезней, снижению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям. Утомление и переутомление могут быть причиной повышенного травматизма на производстве. Различают быстро и медленно развивающееся утомление: первое возникает при очень интенсивной работе (работа грузчика, каменщика, и т.д.), второе при длительной мало интенсивной однообразной работе (труд водителя, работа на конвейере, и т.д.) Физиологическая картина физического и умственного утомления сходна. Умственное и физическое утомление влияют друг на друга. Так, при тяжелом физическом утомлении умственная работа малопродуктивна, и, наоборот, при умственном утомлении падает мышечная работоспособность. При умственном утомлении отмечается расстройство внимания, ухудшении памяти и мышления, ослабляется точность и координированность движения. Повышение работоспособности и снижение утомляемости на производстве достигаются за счет повышения классификации работников и технического совершенствования производственного процесса. Проанализировав стадии работоспособности, можно сделать следующие выводы. В процессе деятельности происходит изменение уровня работоспособности. Зная физиологические и психические особенности человека, можно грамотно построить процесс деятельности. Задание 43: Вибрация как негативный фактор: источники, параметры, виды и нормирование.Вибрацией называются механические колебания, испытываемые каким-то телом. Причиной вибрации является неуравновешенные силовые воздействия. Длительное воздействие вибрации на человека является опасным. Опасна вибрация при определенных условиях и для машин и механизмов, так как может вызвать их разрушение. Механические вибрации возникают практически во всех механизмах с разными амплитудами и присутствующими частотами, поэтому они могут быть моно -, би -, и полигармонические, случайные с широким диапазоном частот. В городах источником вибрации служат в первую очередь транспорт и некоторые производства. При воздействии вибрации на организм важную роль играет анализаторы ЦНС – вестибулярный, кожный и др. аппараты. Длительное воздействие вибрации ведет к развитию профессиональной вибрационной болезни, выражающейся в изменении сосудов конечностей, нервно-мышечного и костно-суставного аппарата. Вибрация, воздействуя на машинный компонент системы человек-машина, снижает производительность технических установок (за исключением специальных случаев) и точность считываемых показаний приборов, вызывает знакопеременные приводящие к усталостному разрушению напряжения в конструкции и т.д. Вибрации могут быть непреднамеренными (например, из-за плохой балансировки и центровке вращающихся частей машин и оборудования, пульсирующего движения жидкости, работы перфоратора) и специально используемые в технологических процессах (вибропогружатели свай, вибрационное оборудование для производства железобетонных конструкций и укладки бетона, специальное оборудование для ускорения химических реакций и т.п.). Вибрации характеризуются частотой и амплитудой смещения, скоростью и ускорением. Особенно вредны вибрации с вынужденной частотой, совпадающей с частотой собственных колебаний тела человека или его отдельных органов (для тела человека 6…9 Гц, головы 6 Гц, желудка 8 Гц, других органов – в пределах 25 Гц). Частотный диапазон расстройств зрительных восприятий лежит между 60 и 90 Гц, что соответствует резонансу глазных яблок. При работе строительных машин и технологических процессов существуют горизонтальные и вертикальные толчки и тряска, сопровождающиеся возникновением периодических импульсных ускорений. При частоте колебаний от 1 до 10 Гц предельные ускорения равны 10 мм/с, являются неощутимыми, 40 мм/с – слабо ощутимыми, 400 мм/с – сильно ощутимыми и 1000 мм/с – вредными. Низкочастотные колебания с ускорением 4000 мм/с – непереносимые. Вибрация по способу передачи телу человека подразделяется на общую (воздействие на все тело человека) и локальную (воздействие на отдельные части тела – руки или ноги). (Рис.2 Действие вибрации на человека). Общую вибрацию по источнику ее возникновения и возможности регулирования ее интенсивности оператором подразделяют на следующие категории (ГОСТ 12.1.012-90): категория 1 – транспортная вибрация, воздействующая на оператора на рабочих местах самоходных и прицепных машин и транспортных средств при их движении по местности, агрофону и дорогам, в том числе при их строительстве; при этом оператор может активно, в известных пределах, регулировать воздействия вибрации. категория 2 – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека-оператора на рабочих местах машин с ограниченной подвижностью при перемещении их по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок и горных выработок; при этом оператор может лишь иногда регулировать воздействие вибрации. категория 3а – технологическая вибрация, воздействующая на оператора на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. категория 3б – вибрация на рабочих местах работников умственного труда и персонала, не занимающегося физическим трудом. К ней относятся рабочие места на промышленных кранах, у станков метало- и деревообрабатывающих, кузнечно-прессового оборудования, литейных машин и другого стационарного технологического оборудования. Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов, которые начинаются с концевых фаланг пальцев рук и распространяются на всю кисть, предплечье, захватывают сосуды сердца. Диапазон частот 35…250 Гц является наиболее критическим для развития вибрационной болезни. Локальная вибрация по источнику возникновения подразделяется на: передающуюся от ручных машин (с двигателями), органов ручного управления машин и оборудования; передающуюся от ручных инструментов (без двигателей) и обрабатываемых деталей. При гигиенической оценке двух видов вибрации следует иметь в виду, что санитарно-гигиенические требования и правила в первом случае включаются в техническую документацию на машины и оборудование, а во втором – в документацию на технологию проведения работ. По временным характеристикам вибрация подразделяется на постоянную и непостоянную. Основными параметрами, характеризующими вибрацию, является: амплитуда смещения, то есть величина наибольшего отклонения колеблющейся точки от положения равновесия; амплитуда колебательной скорости и колебательного ускорения; период колебаний Т – время между двумя последовательным одинаковым состояниями системы; частота f, связанная с периодом соотношением: f = 1/ T. В силу специфических свойств органов чувств человека для характеристики вибрации используются среднеквадратические скорости. Различают санитарно-гигиеническое и техническое нормирование. В первом случае производят ограничение параметров вибрации рабочих мест и поверхности контакта с конечностями работающих, исходя из физиологических требований, и снижающих возможность возникновения вибрационной болезни. Во втором случае осуществляют ограничение параметров вибрации с учетом не только указанных требований, но и технически достижимого на сегодняшний день для данного вида машин уровня вибрации. Санитарно-гигиеническое нормирование вибраций регламентирует параметры производственной вибрации и правила работы с виброопасными механизмами и оборудованием, ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». Вибрация может быть причиной функциональных расстройств нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Причиной разрушения машин и механизмов, что может привести к трагическим последствиям. Поэтому очень важно знать природу вибраций, ее воздействие на организм человека, чтобы минимизировать негативное воздействие.

Растет ассортимент применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту химических веществ. Некоторые из них токсичны и вредны. При проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к заражению воздуха, почвы, воды, растений. Их называют аварийно-химические опасные вещества(АХОВ). Определенные виды АХОВ находятся в больших количествах на предприятиях, их производящих или использующих в производстве. В случае аварии может произойти поражение людей не только непосредственно на объекте, но и за его пределами, в ближайших населенных пунктах. Крупными запасами опасных веществ располагают предприятия химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, промышленности мин.удобрений. Значительные их количества сосредоточены на объектах пищевой, мясо-молочной промышленности, холодильниках, торговых базах, различных АО, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Под аварийно-химически опасными веществами понимают химические вещества, которые при выходе в окружающую среду способны заражать воздух (почву) с поражающей концентрацией (плотностью). По виду воздействия химически опасные вещества условно делят на следующие группы: • вещества с преимущественно удушающим действием с выраженным и слабым прижигающим эффектом (хлор, фосген, хлорпикрин и др.); • вещества, преимущественно общеядовитого действия (окись углерода, цианистый водород и др.); • вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием (амил, акрилонитрил, азотная кислота и окислы азота, сернистый ангидрид, фтористый водород и др.); • вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу нервных импульсов – нейротропные яды (сероуглерод, тетраэтилсвинец, фосфорорганические соединения и др.); • вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак, гептил, гидразин и др.); • метаболические яды, нарушающие обмен веществ в живых организмах (окись этилена, дихлорэтан, диоксин и др.). По скорости воздействия на организм различают быстродействующие и медленнодействующие АХОВ. При поражении быстродействующими АХОВ картина отравления развивается быстро, при поражении медленнодействующими имеет место латентный, или скрытый, период (до проявления картины отравления проходит несколько часов). По своей стойкости химические вещества подразделяются на стойкие и нестойкие. Стойкость и способность заражать поверхности зависит от температуры кипения вещества. Нестойкие АХОВ с температурой кипения ниже 130°С заражают местность на минуты или десятки минут. Стойкие АХОВ с температурой кипения выше 130°С сохраняют свойства, а следовательно, и поражающее действие, от нескольких часов до нескольких месяцев. По продолжительности поражающего эффекта условно выделяют 4 группы химически опасных веществ: нестойкие быстродействующие (синильная кислота, аммиак, оксид углерода); нестойкие замедленного действия (фосген, азотная кислота); стойкие быстродействующие (фосфорорганические соединения, анилин); стойкие замедленного действия (серная кислота, диоксин и др.). По показателям токсичности и опасности химические вещества делят на 4 класса: чрезвычайно опасные (LC50 менее 0,5 г/м3); высокоопасные (LC50 до 5 г/м3); умеренно опасные (LС50до 50 г/м3); малоопасные (LC50 более 50 г/м3). С учетом путей поступления вещества в организм различают: АХОВ ингаляционного действия (поступают через органы дыхания); АХОВ перорального действия (поступают через рот, желудочно-кишечный тракт); АХОВ кожно-резорбтивного действия (воздействуют через кожу, рану). К химически опасным объектам (ХОО) относятся: предприятия химических отраслей промышленности, а также отдельные установки (агрегаты) и цеха, производящие и потребляющие аварийно-химически опасные вещества (АХОВ); заводы (комплексы) по переработке нефтегазового сырья; ж.д. станции, порты, терминалы и склады на конечных (промежуточных) пунктах перемещения АХОВ; производства других отраслей промышленности, использующие АХОВ; транспортные средства (контейнеры и наливные поезда, автоцистерны, речные и морские танкеры, трубопроводы и др.) Химически опасные объекты могут быть разбиты на стационарные (неподвижные) и нестационарные (подвижные). Среди стационарных ХОО особое место занимают ХТО - химико-технологические объекты, в технологическом цикле которых используются токсичные химические вещества, способные при их попадании в окружающее пространство привести к массовым поражениям людей, животных и растений. ХТО - это химически опасные объекты, в которых производится переработка химической субстанции. ХТО, как правило, представляют пожаро и взрывоопасность. ХТО является основной структурной единицей химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, и многих других отраслей техносферы. Современные ХТО отличаются рядом специфических особенностей, влияющих на уровень опасности таких объектов. Во-первых, они характеризуются многообразием различных производственных сред, которые используются на объекте. Многие из них обладают повышенной токсичностью, горючестью, воспламеняемостью и склонностью к коррозии. Во-вторых, современные ХТО отличаются использованием агрегатов большой единичной мощности, в которых сконцентрированы значительные массы ТХВ. В-третьих, на химико-технологических объектах в настоящее время в более широких масштабах, чем ранее, используется оборудование, работающее в экстремальных условиях (высокая, и слишком низкая температура производственных сред, высокое давление и значительное разряжение в аппаратах, большие скорости движения, колебания элементов оборудования и др.). Повреждение или разрушение хранилищ, цистерн, технологических емкостей и трубопроводов в результате аварий обусловливает попадание АХОВ в атмосферу с последующим образованием очага поражения. Очаг химического поражения включает в себя участок местности, на котором разлился токсичный продукт, а также зону заражения с подветренной стороны от места разлива. Размеры очага химического поражения зависят от количества разлившегося АХОВ, характера разлива (свободно, в поддон или обваловку), метеоусловий, токсичности вещества. Зона химического заражения является составной частью очага химического поражения. Глубина и ширина зоны заражения во много раз превышает размеры самого источника. Масштабы зон заражения определяются по первичному и (или) вторичному облаку: для сжиженных газов – по первичному и вторичному облаку; для сжатых газов – по первичному облаку; для жидкостей – по вторичному облаку. Первичное облако образуется лишь при разрушении (повреждении) газгольдеров и емкостей, содержащих ядовитые вещества под давлением. Оно характеризуется высокими концентрациями, превышающими на несколько порядков смертельные дозы при кратковременной экспозиции. В начальной стадии формирования облака зараженного воздуха концентрация паров ядовитого вещества в нем может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен мг/л. Вдыхание такого воздуха вызывает мгновенную смерть. Продолжительность поражающего действия первичного облака на живой организм определяется временем его прохождения под воздействием ветра. Для первичного облака, образованного ядовитыми веществами, с плотностью, превышающей плотность воздуха, характерно его стелющееся движение, затекание в лощины, низины, овраги, подвалы, колодцы, погреба. Особенностью поражающего действия вторичного облака является то, что концентрация в нем паров ядовитых веществ в 10–100 раз ниже, чем у первичного. Продолжительность действия вторичного облака определяется временем испарения источника и временем сохранения устойчивого направления ветра. В свою очередь, скорость испарения вещества зависит от его физических свойств, температуры окружающей среды, площади разлива и скорости приземного ветра. От скорости ветра в значительной мере зависят также форма и размеры зоны заражения. Так, при скорости от 0 до 0,5 м/с зона заражения будет представлять круг, от 0,6 до 1 м/с – полукруг, от 1,1 до 2 м/с – сектор с углом 90°, более 2 м/с – сектор с углом в 45°. Глубина зоны заражения зависит от скорости переноса переднего фронта облака зараженного воздуха. В свою очередь, скорость переноса зависит не только от ветра, но и от метеорологических условий, вертикальной устойчивости атмосферы. Различают три степени вертикальной устойчивости атмосферы: инверсию, изометрию, конвекцию. Время воздействия опасных концентраций зависит от типа и количества выброшенного (вылитого) АХОВ, а также метеоусловий в районе аварии (скорости ветра и температуры окружающей среды) и может колебаться от нескольких часов до нескольких суток. Так, например, при выбросе (выливе) 50 тыс. т АХОВ и температуре окружающей среды +20 °С время действия хлора составляет 1,8; аммиака – 3,2; фосгена – 1,7 и сероводорода – 6,7 суток. В зависимости от глубины образующейся зоны заражения аварии, связанные с выбросом АХОВ, подразделяются на частные, объектовые, местные, региональные, глобальные. Все химически опасные объекты по степени их опасности классифицируются на три группы: I степень опасности – это объекты, на которых хранится 250 т и более хлора; II степень опасности – от 50 до 200 т хлора; III степень опасности – от 0,8 до 50 т хлора. Для пересчета на другие АХОВ вводится коэффициент эквивалентности. Например: аммиак – Кэкв = 10, сероводород – Кжв = 10, сернистый ангидрид – Кэкв = 30, концентрат НСl – Кэкв = 40. Химическая защита населения - комплекс мероприятий, направленных на исключение или ослабление воздействия химически опасных веществ на население и уменьшение масштабов последствий химических аварий. В условиях возможной химической опасности для населения проводятся следующие мероприятия: создаются и эксплуатируются системы контроля за химической обстановкой в районах химически опасных объектов и локальные системы оповещения о химической опасности; разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации последствий химической аварии; накапливаются, хранятся и поддерживаются в готовности средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы химической разведки, дегазирующие вещества; поддерживаются в готовности к использованию убежища, обеспечивающие защиту людей от АХОВ; принимаются меры по защите продовольствия, пищевого сырья, фуража, источников (запасов) воды от заражения АХОВ; проводится подготовка населения к действиям в условиях химических аварий, подготовка аварийно-спасательных подразделений и персонала химически опасных объектов; обеспечивается готовность сил и средств подсистем и звеньев РСЧС, на территориях которых находятся химически опасные объекты, к ликвидации последствий химических аварий. Основными мероприятиями химической защиты, осуществляемыми в случае возникновения химической аварии, являются: обнаружение факта химической аварии и оповещение о ней; выявление химической обстановки в зоне химической аварии; соблюдение режимов поведения на территории, зараженной АХОВ, норм и правил химической безопасности; обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации последствий химической аварии средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, применение этих средств; эвакуация населения, при необходимости, из зоны аварии и зон возможного химического заражения; укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от АХОВ; оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов; санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации последствий аварии; дегазация аварийного объекта, объектов производственного, социального, жилого назначения, территории, технических средств, средств защиты, одежды и другого имущества. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера аварии на химически опасных объектах занимают одно из важнейших мест. Химизация промышленной индустрии во второй половине ХХ столетия обусловила возрастание техногенных опасностей, связанных с химическими авариями, которые могут сопровождаться выбросами в атмосферу аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), значительным материальным ущербом и большими человеческими жертвами. Как свидетельствует статистика, в последние годы на территории Российской Федерации ежегодно происходит 80–100 аварий на химически опасных объектах с выбросом АХОВ в окружающую среду. Спасательным службам и службам жизнеобеспечения, людям живущим рядом с предприятиями, на которых обращаются или участвуют в технологическом процессе АХОВ, просто необходимо знать характеристику, предельно допустимые нормы концентрации, методы защиты от АХОВ. Задача №3: В 0200ч на N–ской АЭС произошла авария с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. Примерно в 0300ч радиоактивные осадки выпали на территорию населенного пункта N и мощность дозы (уровень радиации) в это время составила 6 мЗв/ч. Какую суммарную дозу облучения получили жители городка N, если до 1100ч они находились в каменных малоэтажных (в среднем 2-х этажных) зданиях, а в 1100ч началась их эвакуация, которая проводилась с использованием автотранспорта, причем протяженность маршрута эвакуации в зоне заражения составила 60 км, а скорость движения автобусов – 30 км/ч. (Мощность дозы (уровень радиации) вне зоны заражения равна фоновой, т.е. 0,2 мкЗв/ч=0,0002 мЗв/ч.). (Таблица 1. Расчетные формулы и справочные данные). Решение Р1=6 мЗв/ч -мощность дозы (уровень радиации) через 1 час после аварии Δt1=tк – tн =11-3=8 ч - время облучения, при нахождении в зданиях. tн =1 ч. tк=tн Δt = 1 8=9 ч. tср =tн Δt/2 = 1 4= 5 ч. где tн, tср, tк- время, прошедшее от момента аварии на АЭС до момента начала, середины и окончания облучения, соответственно, ч. Начальная, средняя и конечная мощности дозы (уровни радиации) при нахождении в каменных зданиях рассчитываются по формулам: Доза облучения D1 персонала (населения) при аварии на АЭС, при нахождении в каменных двухэтажных зданиях рассчитывается по формуле: Косл.1 =15 коэффициент ослабления дозы облучения средствами защиты в каменном двухэтажном здании. Средняя мощность радиации при нахождении в автобусах Δt2 в пути =60/30 = 2 ч. Рн2=Рк1 =2,0 мЗв/ч Рк2=0,0002 мЗв/ч Косл.2=2 (в автобусах). Доза облучения D2 персонала (населения) при аварии на АЭС, при нахождении в автобусах рассчитывается по формуле: Суммарная доза = D1 D2 = 1,43* 1,0001= 2,4301 мЗв Ответ: суммарная доза, полученная жителями городка N составила 2,4301 мЗв. Заключение Основная цель безопасности жизнедеятельности как науки - защита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. Средством достижения этой цели является реализация обществом знаний и умений, направленных на уменьшение в техносфере физических, химических, биологических и иных негативных воздействий до допустимых значений. Это и определяет совокупность знаний, входящих в науку о безопасности жизнедеятельности. Наука БЖД исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает системы и методы защиты человека от опасностей. В современном понимании наука о БЖД изучает опасности производственной, бытовой и городской среды как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении ЧС техногенного и природного происхождения. Изучение курса БЖД позволяет получить, расширить и углубить знания в области анатомо-физиологических свойств человека и его реакциях на воздействие негативных факторов; комплексного представления об источниках, количестве и значимости травмирующих и вредных факторов среды обитания; принципов и методов качественного и количественного анализа опасностей; сформулировать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности; подойти к разработке и применению средств защиты в негативных ситуациях с общих позиций. Список литературы: 1. Ю.В. Скворцов., Безопасность жизнедеятельности, Учебно-методический комплекс / 2019 г. 2. И.А.Леонтьева., Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / 2014 г. 3. В. А. Козловский., А. В. Козловский., О. Л. Упоров., Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие РГППУ, г.Екатеринбург / 2013 г. 4. Безопасность и охрана труда: Учеб. пособие / Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Под ред. О.Н. Русака. – СПб: Изд-во МАНЭБ. 5. Всемирная сеть «Интернет» (Рис.1. Динамика работоспособности человека). (Рис.2. Действие вибрации на человека). |

| Наименование укрытий и транспортных средств или условий действия населения | Косл |

| Открытое расположение на местности | 1 |

| Автомобили и автобусы, крытые вагоны | 2 |

| Пассажирские вагоны и локомотивы | 3 |

| Бульдозеры и автогрейдеры | 4 |

| Производственные одноэтажные здания (цехи) | 7 |

| Жилые каменные здания одноэтажные подвал двухэтажные подвал трехэтажные подвал пятиэтажные подвал | 10 40 15 100 20 400 27 400 |

| Жилые деревянные здания одноэтажные подвал двухэтажные подвал | 2 7 8 12 |

Доза облучения D (Зв, мЗв, мкЗв) персонала (населения) при аварии на АЭС рассчитывается по формуле:

(1)

(1)где Рср – средняя мощность дозы (уровень радиации) за время облучения, Зв/ч, мЗв/ч,

∆t – время облучения, ч;

Косл – коэффициент ослабления дозы облучения средствами защиты (табл. 1).

Средняя мощность дозы (уровень радиации) Рср (Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч) может быть определена по формуле:

, (2)

, (2)где Рн и Рк – начальная (в момент начала облучения) и конечная (в момент окончания облучения) мощности дозы (уровни радиации), соответственно, Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч.

Начальная, средняя и конечная мощности дозы (уровни радиации) Рн, Рср и Рк (Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч) рассчитываются по формулам:

, (3)

, (3) , (4)

, (4) , (5)

, (5)где Р1 – мощность дозы (уровень радиации) через 1час после аварии на АЭС, Зв/ч, мЗв/ч, мкЗв/ч;

tн, tср, tк – время, прошедшее от момента аварии на АЭС до момента начала, середины и окончания облучения, соответственно, ч.

Соотношение между tн, tср, tк выражается следующим образом:

, (6)

, (6) , (7)

, (7)где∆t – время облучения, ч.